避世的年輕人,找到又一個“鶴崗”_風聞

心之龙城飞将-2小时前

避世的年輕人,找到又一個“鶴崗”冷杉RECORD2024年07月22日 09:01:2117人蔘與2評論

文圖丨李禾

編輯丨雪梨王

將小樹帶上車,意味着六六決定徹底離開北京了。

小樹是她撿來的狸花貓,四歲了——六六自己的遊戲ID叫大樹,便給小貓取名小樹。帶貓不方便上火車,六六就花1100塊錢租了輛廂式貨車。於是這個夏天,小樹被裝進一個淺灰色貓包,忽閃着眼睛,不吵不鬧,安靜地陪主人趕往下一個城市。

六六的目的地是阜新,一座資源枯竭型城市,在它所在的遼寧省GDP排名倒數第一。

但在年輕人活躍的社交媒體上,阜新是他們的遁世之選。這裏充斥着全款買房的傳説——有人花2.8萬拿下了人生中第一套房子,有人感嘆終於找到了躺平養老的好地方,並在剛裝修完的房子裏拍下落日,説進門的一刻被完全治癒了。和“低價房鼻祖”鶴崗相比,阜新的地理位置更為優越——距北京600多公里,有高鐵,兩個多小時就能到。氣候上,也不似鶴崗那樣有着漫長而寒冷的冬季。

六六就是在這些帖子的“感召”下前往阜新的。今年2月,她花3.5萬塊錢在當地買了一套50多平米的老房子,每平米700元。她説這個價格算是撿漏,但如果運氣更好些,還能尋到300多元一平米的房子。

我是今年6月在阜新見到六六的。這個20多歲的女孩當時正在為裝修忙得焦頭爛額,她用了一半時間給我講述為什麼選擇阜新,剩下的一半時間則用來吐槽在阜新遇到的糟心事。那天吃過飯,她帶我繞了大半個阜新城才找到家,好幾次還差點走錯路——顯然,她對這座城市還不夠熟悉。

像六六這樣不熟悉阜新的新移民太多了。他們組成了一個個500人的微信羣,東一句西一句地聊着天,偶爾也會組織線下聚會,用自己的方式尋找歸屬感。移居阜新12年的百萬哥告訴我,這些年來阜新的新移民陸陸續續幾萬人。

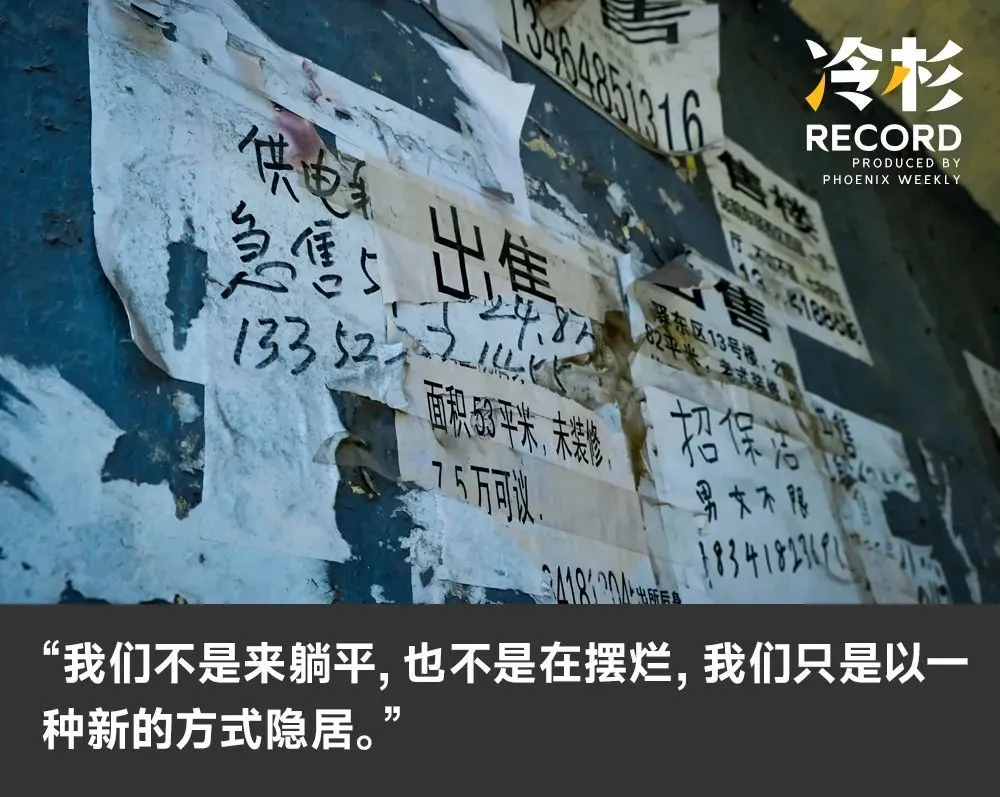

這其中,幾乎每個人都有着不能輕易言説的往事。在阜新,除了擁有一套房子,他們還希望開始一段新的生活。“我們不是來阜新躺平,也不是在擺爛,我們只是以一種新的方式在隱居。”百萬哥在朋友圈寫道。

一個女孩的生活底氣

對於房子,六六是有執念的。

她的老家在中部一座山清水秀的小城。老家有個習俗,如果一個家庭裏既有兒子,也有女兒的話,過年那幾天,女孩是不能回家的,“老人們説,如果回家,會影響家裏男人的財運。”六六就親眼見過,姑姑過年時不被允許回家。

六六是獨生女,不存在這個問題,但她很早就知道,父母的兩套房子可能和她沒什麼關係。在一些只有女兒的家庭中,如果父母有一方過世,得找個家族裏的男性親屬晚輩送孝。送孝的條件,往往是將房產贈與送孝人。

“我的父母也許不會這麼做,但我要想靠自己努力,擁有屬於自己的房子。”六六説。

低房價,吸引着不少人去阜新買房

從一所”211”大學畢業後,她先去了廣州工作,住在公司提供的宿舍裏,幾個人一間,生活用品混雜在一起,談不上任何隱私。她搬出去找人合租,每月租金1400元,百餘平米的房子裏男女混住。打電話時,需要把聲調壓到很低;某次回到出租屋,她還被合租的男人騷擾。

但買房對她來説遙不可及——彼時廣州的房價每平米兩萬左右,六六月薪約4000元。

兩年後,六六離開廣州,到北京工作。這裏的房租更貴了,合租價格從最初的1800元,直線漲到2200元。房東的一些做法也讓她感到不適。新冠疫情封控期間,她向房東提出,説想加入業主羣,以便及時看到小區的各種通知。房東拒絕了,説只有業主才能進。

又過了段時間,房東告訴六六,説兒子要結婚,隨時會把房子賣掉。之後隔一段時間,房東都要通知她一遍。六六每天活在提心吊膽中,而直到她搬走,那套房子也沒賣成。

“成為業主,而非租客”的念頭在六六腦子裏愈演愈烈,但豈止廣州和北京的房價讓她望塵莫及,就連老家所在的縣城,房子都漲到七八千元一平米了,她完全沒有能力買。

更何況,六六是鐵了心不回老家的。平時在電話裏,父母跟她聊不到兩句,就要問什麼時候結婚,父親甚至説,兩人認識一個月就能結婚。早幾年,六六談過一段異地戀,分手後就一直單身。她找各種藉口迴避這個話題,不死心的父母則不斷通過親戚、朋友給她介紹相親對象。

為了不駁父母面子,六六一般會加對方微信。聊過幾次後就再沒下文。

男人們的目的直接而明確,結婚生子。至於六六在乎的精神生活,他們聽不懂,也沒打算聽懂。父母的認知和那些男人差不多,他們反覆告訴六六,和誰生,都得生,早生比晚生好。況且雙方只要有了孩子,有關感情、精神生活的問題,都能去妥協。老一點的長輩更是教育六六,儘量“找一條街上的男人,知根知底,平時走動也方便”。

每次聊到婚育問題,雙方都會不歡而散。六六至今記得和父親的一段對話。

“我問我爸,以後我老公出軌怎麼辦?他説改了就行了。”

“嫖娼怎麼辦?”

“結了婚後就不會嫖了。”

“萬一他家暴怎麼辦?”

“我和你媽,也都是打打鬧鬧一輩子這樣過來的。”

“萬一出現這些嚴重的問題,我能離婚嗎?”

“不行!”

這段對話,讓六六對相親和婚姻充滿不安。她非常清楚,也許有一天終究逃不過,必須嫁給一個相親認識的男人。那麼她給自己留的後路,就是買套房。

“房子對我來講,在一定程度上是自由。它至少不讓你去受限。舉個例子,你沒成家時,不用受限於父母,成家以後不用受限於丈夫,永遠都有一個退路。我之前看到過一種説法,女性在這個世上,沒有一個定數,她先是在父母那裏做了一段時間客人,又去丈夫那邊呆一陣子,老了飛到孩子家裏面,最後找一個地方長眠。”六六篤定地告訴我,如果擁有了一套房子,遇到離婚這種事,她就不用灰溜溜地去父母家,聽着那些關於復婚的嘮叨;更不用耗盡精力和男人爭房產,而是可以瀟灑離開,過自己的生活。

大街上的低價房信息

她考慮過鶴崗,但被那裏漫長的冬季嚇到了。在網上搜索低價房時,六六注意到了阜新。不少人在那裏做自媒體,他們説這是一個“值得躺平”的地方。

到阜新前,六六對這個城市完全沒概念。她甚至對整個遼寧省都沒概念,僅有的瞭解大概只有鐵嶺、趙本山和二人轉。2023年10月的一個週末,她買了從北京到阜新的高鐵票。

對於阜新,她沒有太高預期,考察一圈下來發現,完全超乎自己的想象,“規模、基礎設施、繁華程度都還可以,並且有高鐵站、三甲醫院和大學,足夠生活了。”那之後,她又來了幾次,並下決心買房。

對比了中介推薦的幾套房源後,她選擇了一個住着很多退休老幹部的家屬院。在她看來,這至少意味着,居民素質還不錯。小區距阜新南站一牆之隔,房齡20多年,附近有個早市,步行兩三分鐘就能到。不遠處還有個派出所,這讓六六覺得安全。

六六看中的房子在二層,50平米的兩室一廳,整體要價3.5萬。房主是一對退休幹部,很好説話,幾乎沒怎麼談判,雙方就決定成交。中介告訴六六,二樓這個價格在阜新二手房市場不多見,算是撿漏。六六趕緊把房款轉過去。

六六買的房子

辦房本需要户口本,六六不想讓父母知道,就拿着身份證,在老家以户口本丟失的名義,重新補辦了。然後拿着補辦的户口本,回到阜新辦手續、過户,大約10天左右拿到了房本。

大紅色本子對她來説,是底氣,更是對未來不確定的生活的保障。

榮耀與衰落

對於阜新,我起初以為它會冷清,會殘存着東北老工業基地的衰落和窘迫。網上公開資料顯示,阜新位於中國東北地區南部、遼寧西北部的內蒙古高原和遼河平原的中間過渡帶,城市和農村人口加起來不足200萬。而作為媒體人,我記憶中的阜新往往與“礦難”“瓦斯爆炸”牽扯在一起——比如2005年2月14日,遼寧省阜新礦業(集團)有限責任公司孫家灣煤礦海州立井發生一起特別重大的瓦斯爆炸事故,造成214人死亡。

真正走進後,這座城市打破了我的一些刻板印象,沒有灰頭土臉的天空,市區看不到什麼破敗的廠房。天剛矇矇亮,拖小車提籃子的老人就佔領了早市,採購食材。到了晚上,年輕人陸續下班後,幾個著名的夜市擠滿烏泱泱的人羣,和其他網紅城市的美食街並無二致。

阜新最具代表性的地標是海州露天礦國家礦山公園。這裏之前是知名的海州露天煤礦,2005年關閉後,被列為首批國家礦山公園。南北長約2公里、東西近4公里。深度350米左右的礦坑裏,寫滿阜新當年的輝煌。

阜新海州露天煤礦,成了一代人的記憶

1953年7月1日,這個亞洲最大,世界第二大,我國第一座機械化、電氣化、現代化的大型煤礦正式投產。1954年中國郵政發行的紀念郵票、1960年第三套人民幣五元背面圖案,都選用了海州露天礦電鎬採煤作業的場景。

一個老礦工告訴我,“當時的阜新就像一個大工廠,除了海州礦,還有好幾個礦,從事煤炭行業的人,加上家屬在內,能有35萬人左右,佔了當年阜新人口一半。”阜新共青團官方信息顯示,那些年裏,阜新累計為國家生產原煤7億多噸。如果將這些煤裝進火車車皮,可沿赤道環繞地球3.5圈。

可礦總是會挖完的。在老礦工的記憶中,上世紀90年代前後,阜新煤礦的輝煌突然黯淡下來,隨着煤炭資源逐漸枯竭和開採成本上升,煤炭主導的單一產業開始衰退,阜新陷入了“礦竭城衰”的困境。東梁礦、平安礦、新邱露天煤礦、海州露天礦接連關閉,2001年,阜新被國務院正式認定為全國第一個資源枯竭型城市。

阜新,一座因煤而興、因煤而衰的城市

煤礦開採期間,礦工們長期居住在建國初期的土石房、磚木房,甚至日偽時期的勞工房、簡易房裏。彼時的阜新,一度呈現出“百里礦山、百里棚户”的魔幻景觀。

2005年開始,阜新把棚户區改造作為“一號民生工程”來抓。棚户區改造後,很多家庭可以分到幾套回遷房,當地居民説,回遷房面積普遍不大,每套五六十平米左右。

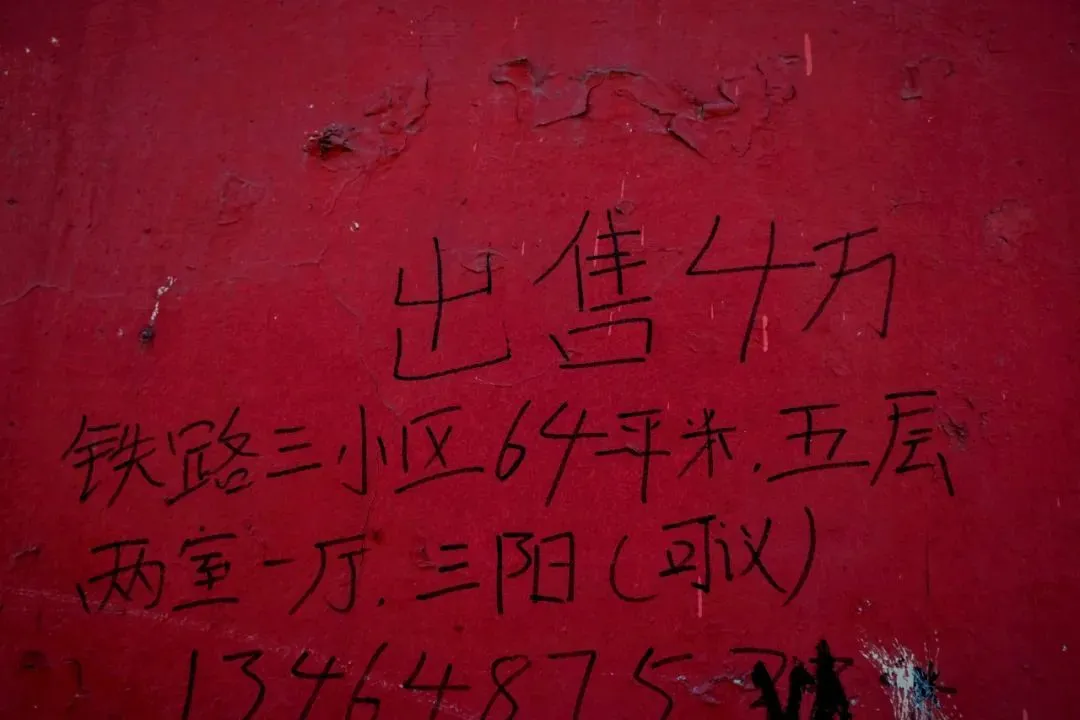

阜新如今的低價房,多是這種回遷房以及過去建的老房子。

作為阜新本地人,“95後”小吳家裏有三套回遷房,每套60多平米。他的父母當年在礦山工作,一家老小就住在棚户區。在小吳有限的童年記憶裏,大約1996年,很多礦開始關閉,父母下了崗,生活一度拮据。《新華每日電訊》報道稱,“到2000年,阜新12.9萬煤炭工人下崗,19.8萬城市居民處於最低生活保障線以下,占城市總人口的四分之一。”

長大後小吳得知,父母當時買斷了近20年的工齡,每年補償幾百塊,夫妻兩人總共補了1萬多元。為了另謀出路,他們在阜新開了小餐飲店。初中畢業到外地輾轉幾年後,小吳回到阜新,在自家餐館幫忙,跟着父親學廚。

搬進回遷房那年,小吳22歲。很快,他結婚生子,生活單調乏味。伴隨着東北老工業基地衰退的現實,這座城市裏的年輕人擠破了頭想要出去,有本事的去了瀋陽、哈爾濱;更有本事的流入關內,去了北京、上海。

小吳在阜新的朋友越來越少,“城市小,生活單調,收入又低,誰願意留下來呢?”

很多低價房已經長期無人居住

逢年過節,兒時的朋友會回來幾天。他們肉眼可見混得不錯,有人搞金融,有人蔘與投資。小吳説,朋友們每次回來都是穿金戴銀披着貂兒,開着各種名車,見面就發中華煙。那個只存在於高談闊論中的花花世界和小吳沒有關係,他知道自己早就跟不上朋友們了。

但因為母親身體不好,自己又是獨子,小吳不想出去也出不去。新冠疫情期間,飯館關了門,疫情過後,他轉而做起了夜市。

阜新的夜市總是熱鬧。天一擦黑兒,東風路、紅瑪瑙、友愛橋夜市等數十個夜市就忙碌起來,二維碼進賬的聲音不斷。有實在的羊肉串老闆直接打出廣告語,“不是純羊肉我死”。“我死”倆字字號最大,蒼勁有力,自信滿滿。整整一個晚上,小吳都在熱情地招攬客人,“大哥,吃點啥”“美女,整點不”。有人被他的熱情吸引,更多的人頭也不抬地走開了。就這樣,每個月下來,小吳能掙大幾千。在這個城市,足夠他生活了。

去年,他以11萬的價格賣掉了家裏一套回遷房,買家是個來自福建的單身女孩,30多歲,説是想到阜新來躺平。“不知道阜新有什麼好。不過也行,這裏的年輕人能多一些。”小吳非常清楚,阜新留不住本地年輕人了,現在街上的年輕面孔,很多是新移民。

擠入低價房的新移民

在阜新採訪期間,絕大部分時間,我和新移民們一起散步一起釣魚,一起溜達到阜新南站附近吃13元的自助餐。阜新物價不高,低價自助餐廳僅南站附近就有七八家,葷菜素菜加在一起有40多道。

老闆説,光靠這些菜品肯定是賠錢的,賺錢主要靠另外單點的酒水和飲料。不少本地大哥一瓶接一瓶喝着啤酒大聲喊叫着,“嘎哈呢!這是嘎哈呢(幹啥呢,這是幹啥呢)!”

新移民們則很少點酒水,他們往往悶頭吃飯,再悶頭離開。

這個小區內,住着不少阜新新移民

百萬哥是新移民的“前輩”。這個40多歲的錦州人,2012年就來了阜新,還給自己起了網名叫“百萬志士闖阜新”。

到阜新前,百萬哥過着顛沛流離的生活——混跡於北京、上海、廣州等多個城市,在證券公司搞過業務,也在期貨公司幹過,還當過二房東,可一直沒混出什麼名堂,也沒掙下大錢。他覺得自己最高光的時刻是在北京當羣演,並翻出照片給我看。那時候他還瘦削也硬朗,鼻樑挺拔,穿着外國特警的制服。

最低谷的那段日子是在瀋陽。當時他身上沒什麼錢,只得用自行車託着行李,去瀋陽市大東區八王寺附近租房,房租每月100元。沒有暖氣,土炕很小,得斜着身子睡覺。到瀋陽的第一年春節,屋裏太冷,百萬哥買了兩包餃子,放在家裏直接結了冰。最終,那兩包餃子被老鼠和他自己分食了。

到阜新的上一站是在四平。他在那裏開了家小旅館,交了個女朋友,最終分手。關於這次分手,百萬哥不願意多提半個字,“她是吉林人,到最後,我連吉林兩個字都不能聽,也不能提了。”總之,他必須離開四平——那是他的傷心地。

他先是想離得儘可能遠。於是考慮了廣西一座邊境小城,後來聽説隔壁緬甸經常打仗,炮彈容易落到中國境內,就放棄了。後來從社交平台得知,阜新房價也低,離老家錦州也不遠。於是最終還是回到了東北,以每平米1000元的價格,買了套50多平米的房子。

“便宜的都是頂樓,三層以下的房子,起步就得10萬左右。”中介小王告訴我,阜新有的二手房雖然便宜,但幾百塊一平方米的房子並不是主流,兩千元左右算正常。在阜新低價房圈子裏,單親媽媽小王很有名。她是內蒙古人,得抑鬱症後,一心只想找個壓力沒那麼大的城市生活,最終選擇了阜新。換過兩次低價二手房後,小王貸款買了一套全新的商品房。同時在短視頻平台上做起了中介,專門賣低價房。

“阜新的低價房基本都是回遷房。”另一位中介解釋説,有些房子算上當年裝修的錢,甚至是賠錢出售,但房主還是要賣,畢竟留着也沒什麼用,“有一個南方人,2023年一次性在阜新買了9套房,拉來團隊搞遊戲代練。結果創業沒成功,只得將房子賣掉。”

換過兩次低價二手房後,小王買了一套全新商品房

剛到阜新的頭幾年,百萬哥每年春節都要回錦州。父母陸續離世後,家不存在了。

阜新給他的歸屬感,逐漸取代了錦州。2019年初,百萬哥突然發現,搬到阜新的外地人越來越多了,甚至有人從鶴崗搬過來。而百萬哥因為來得早,自然承擔了“前輩”的功能,他建了新移民的羣,也被拉進了很多羣,逐漸成了他們之間的紐帶。

大多數新移民不願意講那些舊日的故事,在他們看來,到阜新,就是要成為新造的人,何必再去提及過往呢?一個“95後”的女生在拒絕了我的採訪後説,她原本就是想找一個不被打擾的地方,“除了我的貓,我連家人也不信任了,更何況是媒體。”

百萬哥告訴我,新移民中,女生比男生多,買房的比租房的多,不婚不孕的比想結婚要孩子的多;幾乎每個人都養着寵物,以貓咪居多。百萬哥在阜新建了個不婚不育的小圈子,“我們雖然是小眾羣體,但我們放下了人世間的恩愛情仇,一點煩惱都沒有了,有的就是對生活的熱愛。”

他很欣賞一個叫李猩猩的女孩。她平時做自媒體,去年12月,她把做自媒體收入的8800元,全部捐給了阜新一家福利院,自己平日吃着泡麪。為了表達敬意,百萬哥在朋友圈寫道,“向燕郊移民阜新的李猩猩學習,拋棄低級趣味,做到大愛無疆。

還有一個女孩,原本就有心理問題。之所以想去阜新,是為了買套房子,開始新的人生。但她低估了這裏的房價,得知信用卡里僅有的7000元錢不夠買房子後,她受到刺激,進了精神病院。

“以前有這個(精神)病,沒買成受刺激又犯病了。”百萬哥有些唏噓。

百萬哥在阜新的日子忙碌而平淡——除了在二手平台賣東西,他還幫忙管理着30套出租屋,每個月能有5000元左右的收入。1000元的固定支出中,除去200多的油錢,剩下的用來吃吃喝喝。

前段時間,因為有親戚去世,百萬哥回了趟錦州,也見到了幾個兒時的朋友。家鄉對他來説愈發陌生,“沒幾個認識的老人,孩子們也都長大成人了。”

返回阜新途中,他意識到,自己這輩子是離不開阜新了。

不美好的一面

六六沒有百萬哥那麼堅定,她一度懷疑自己是不是該留在阜新,見到我的那天,她甚至還沒下定最後的決心。六六説,她剛拿到房本,問題就來了——她買的這套老房子,之前的裝修很簡單,比如馬桶是裸露在外面的,連門、牆這種遮擋物都沒有。一切得重新裝修。

六六在社交平台上找了設計師,把自己的想法告訴對方。對於自己的家,六六有很多設想——她希望家裏是智能的,便要求設計師要留出智能開關和智能家居位置;她還給小樹留足了空間,設計了飄窗。

有了設計圖,六六在阜新找了裝修工,先付了一半首付。

按照合同約定,整個工期33天,也就是説到5月20日結束,可直到6月20日也沒交工。裝修工給出的理由是,自己的成本覆蓋不了總費用。言外之意就是,自己是賠錢幹。可六六認為,合同簽訂前,裝修工應對成本進行預判,否則就別籤。雙方拉鋸很久也沒有結果。

六六認為裝修工涉嫌詐騙,並報了警——她上一次報警,還是因為遭遇職場性騷擾。警察來了,説這不是詐騙,只是糾紛,並督促裝修工趕緊完工。六六最終得知,裝修款實際已經被挪用。

裝修成了六六在阜新上的第一課。除此之外,她發現了這座城市不那麼美好的一面,“我經常在主路上遇到男的當眾小便;在飯店吃飯,菜品不新鮮,我去投訴反而會被商家罵;有些小販賣東西缺斤短兩還不承認;很多路坑坑窪窪常年失修,我還因此摔過跤;路上總有人開着四輪老頭樂電車橫衝直撞……”

不過,六六整體是喜歡阜新的,對未來生活也非常積極。六六之前從事過自媒體,她以後在阜新還是想做些線上工作,並瞄準了老年人養生賽道。但不是所有人都做好了規劃,比如一年前搬到阜新的大寶。他不知道在這個城市該做些什麼,滿大街兜兜轉轉了一年。

阜新的低價房,多是回遷房或老房子

大寶40來歲,地道的北京人,操着一口正宗北京話,可他沒有感受到任何優越感,“我出生在北京郊區,農村人,與河北一河之隔。在北京買不起房子,想買輛車吧,從2012年到現在還沒搖到號。”他原本是北京一個政府單位的三方派遣員工,每月工資只有幾千元,從家到單位通勤時間要三小時左右。買不起房,大寶就和父母住在一個院子裏。他談過一個北京女朋友,後來因為女方家裏拆遷就分手了。

就這樣,大寶慢慢活成了“北京廢柴”。

他早就想逃離北京了,疫情管控一結束,就直奔阜新看房子。他對這個城市的第一印象是小,“想去哪,騎個電車,沒一會兒就到了,哪像北京,隨便辦個事至少都得半天。”後來,他花4萬多元,買了套70平米的老房子。這個房子的總價,在北京甚至連一平米都買不到。大寶很開心,他總算在40多歲,有了自己的房子。

“都知道北京卷,可誰都不想離開,我就是跳出圍城的那個人。”吃了一年多老本,大寶最近終於找到一家中介,當起了學徒。雖然暫時沒有薪水,但至少可以期待一下早日出師。

阜新工作機會的確有限。在百萬哥的觀察中,新移民不少是用一根網線就能掙錢的數字遊民,也有賣鍋盔賣襪子賣魚的小販,還有人在當地找到了超市收銀員或網吧網管的工作,每月收入三四千元,已經算是不錯。“如果肯出力氣,做日結工也能養活自己,但現在的年輕人吃不了那個苦。”他注意到,還有一些人搞股票、基金等投資,“想躺平,躺久了又覺得需要再掙點兒錢。”

離開的,和留下來的

“躺平是有資本的,窮人不適合躺平。”同樣受制於工作難找,作為新移民的“一條魚”今年3月離開了阜新。

一條魚是個“95後”,天津人。他當年到阜新的目的很明確——療傷。

上高中時,一條魚就確診了抑鬱症。勉強讀完大學後,他到深圳當起了程序員。緊繃的職場環境加重了他的抑鬱症——不管是白天還是晚上,永遠睡不着;走在路上,有時會出現幻聽;他把抗抑鬱的藥物舍曲林加量吃,還是沒有用。

給朋友打電話,對方就一句話,“兄弟,想開點,出來喝酒。”可他想不開,酒精也沒有效果,一條魚知道自己病了,像是一條瀕死的魚。他嘗試打過心理危機諮詢熱線,電話一直佔線。

他決定離開深圳。2022年3月,一條魚花5萬元,在阜新買了套50平米的房子,又花3萬多搞了裝修。搬到阜新的一年裏,他換掉了手機號,註冊了新的微信號,新號碼只有父母知道。他每天的生活很固定,早上6點起牀跑步一小時,白天在家看書、看劇、寫小説,無聊時逛街和釣魚;晚上6點,圍着阜新城騎車兩小時。

他在這座城市沒有任何社交,只想一個人待着。

健康作息和規律生活的確起到了作用,一條魚覺得自己狀態好了起來。但新的焦慮又來了——他需要工作。“身上沒啥錢了,不能總吃老本。”一條魚學的是計算機,在阜新除了網管,找不到其他對口工作。跑外賣或當中介,他又不想幹。

那段時間,他帶着簡歷到當地幾家小公司面試。某天他突然想明白了,如果想上班,為什麼要在阜新上?猶豫了一段時間,一條魚把阜新的房子出租出去,回到深圳,繼續過起互聯網公司的碼農生活。他不知道能堅持多久,“如果抑鬱症又嚴重了,大不了再回阜新躺着”。

每平米幾百塊的房子

六六暫時不打算離開阜新了。裝修事件過去後,她的生活重新步入正軌。

她終止了上一份合同,重新找了裝修工,原計劃8月中旬可以完工。但拖了20多天,對方還沒開始鋪瓷磚。再一追問,説是同時接了其他人家的活,先去給別人幹了。六六又打聽了三四家,最終定下新的瓷磚工匠。

暫住的出租屋裏,除了小樹,六六還撿了一隻布偶,沒有名字,她管它叫“喂”。“喂”剛撿來時身上有病,六六買來霧化機,又給它剃光了毛。她打算等“喂”痊癒後,給它找個好人家送出去。

端午節的時候,六六回了趟老家,父母依然催婚,她短暫待了幾天便回到北京收拾東西,搬往阜新。對比一段看不到盡頭的婚姻和不確定的未來,在阜新遇到的不美好不算什麼,房子對她來説,也依然是那個底氣所在。她給自己單獨設計了一個5平米的工作室,計劃着找些線上工作來做。

買房子的事她至今沒告訴父母,父母甚至以為她還在北京工作,“以後再説吧,現在還沒想好怎麼開口。”六六説,她把這事告訴了兩個關係最好的閨蜜,其中一個單身,一個剛結婚。單身女生住着出租屋,結了婚的則搬進老公買的房子裏。在她們看來,六六在阜新買房是個再明智不過的決定——她做了自己想做的事,為自己活着。

“你跟在北京的時候不一樣,笑容多了很多。”一個閨蜜在微信裏説。

“是嗎?”六六反問,後面跟了一長串的“哈”。