熱搜裏的她,被殺死了兩次_風聞

闲庭信步wls-39分钟前

“觀此書,心生畏懼者,君子也,心生憐憫者,菩薩也,心生歡喜者小人也,有心效仿之,禽獸也”。

從未想過,這句對《金瓶梅》的評價,有一天會用在《房思琪的初戀樂園》上。

7月初,有人發現《房思琪的初戀樂園》有聲書中,有三集音頻都使用了不雅背景音,消息瞬間引爆全網。

隨後相關有聲書下架,出品方磨鐵文學道歉,表示對此不知道內情;製作方729聲工場回應,該項目屬於外包,相關人員離職了,所以他們也沒發現不雅內容。

事情高高舉起,又輕輕落下。

房思琪的故事根據作者林奕含的親身經歷改編而來,她高二被文學老師侵犯後,決定用文字講出真相。

****18歲的房思琪因身心受創精神失常,後半生都困在精神病院;林奕含最終因重度抑鬱自殺,年僅27歲。

不論對林奕含,還是對房思琪,其中的經歷都是毀掉她們一生的傷痛,而絕非“愛慾”。

這場“人類歷史上最大規模的屠殺,是房思琪式的強暴”,在過去、現在、未來持續發生,卻被包裝成了博人眼球的噱頭。

人們對受害者不幸的觀賞化、娛樂化、性緣化,到底何時休?

在許多關於強暴事件的作品中,受害者總是被傷害兩次。

第一次被罪犯傷害,第二次被攝像機傷害。

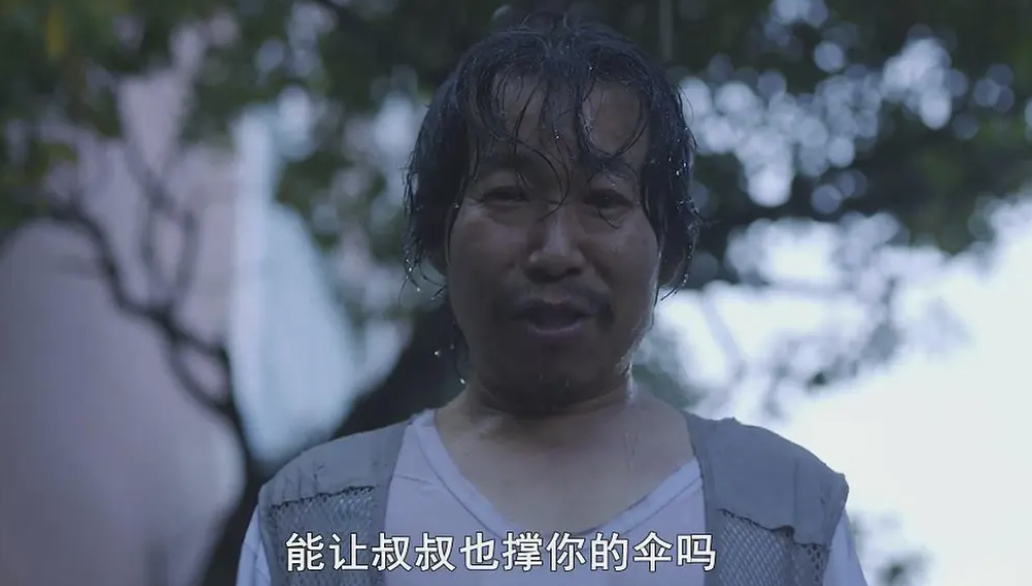

年初上映的電影《第二十條》裏,趙麗穎飾演聾啞母親郝秀萍,演技可圈可點。

在眾多解説和宣傳片段中,一段戲份也被提了又提。劇情中,她被村霸強暴後,跟丈夫手語比劃着噩夢般的經歷,説自己不想活下去了。

當時很多人稱讚,趙麗穎從古偶劇成功轉型了,可再一琢磨又發現了哪裏不對:這段戲,真的有必要這麼拍嗎?

作為電影核心矛盾點,郝秀萍被強暴是整個電影的關鍵轉折點。

然而,也是從她被村霸強暴開始,鏡頭就一直試圖聚焦她被欺凌的場景。

亂蹬的雙腳,帶血的口鼻,亂七八糟的頭髮,掛在肩膀的上衣……

身為受害者的郝秀萍是悽慘的,脆弱的,毫無還手之力的;而對於施暴者的鏡頭,只佔了很小的篇幅,甚至一筆帶過。

圖源:《第二十條》

電影上映後,不少觀眾都直言:“觀影時真的感覺很不適,這段戲有必要這麼長嗎?沒有其他方式,展現出村霸的暴力的行為和加害者的罪大惡極嗎?”

同樣被質疑**“以傷害女性的情節為噱頭”**的,還有電影《滿江紅》。

作為這部典型的“男人電影”中為數不多的女性角色,瑤琴心細如髮,看似柔弱,實則堅韌,一身傲骨。

然而就是這樣一個本身已經亮點十足的角色,也逃不開“懟臉拍”的凌辱橋段。

為讓張大招認,士兵拉走瑤琴“強暴”以作威脅,而此時的張大喊出的話是:“殺了可以,別糟蹋她”。

女性被強暴是用來懲罰男人的,女性被強暴難過的是她們的配偶。

整部電影看下來,爭議點不僅於此。從出場開始,瑤琴不光承擔了必要的劇情,還承擔了不必要的風情。

形象是釵黛半斜,髮髻凌亂的;被拷問是要被扯掉衣物、露出雪白肌膚的;即使最後刺殺奸臣時,也沒忘了讓她露出光裸的肩膀。

電影中的女性角色們

**“為受害者鳴不平”和“將女性再度放置在公眾視角中進行猥褻”**間的微妙區別,足夠讓人不適,卻又不夠擺脱“你也太敏感了”的指責。

電影《燦爛的她》,女主被人販子拐走歷經磨難,被暴力脅迫拍了隱私照。

倒地時鏡頭對準了她驚恐的臉和眼神,此後每次鏡頭對準她被曝光的照片,畫面重心也必然是她露出的大片肌膚。

《93國際列車大劫案》裏,劫匪搶劫列車,第一步卻是先強暴了一個打扮入時、妝容精緻的年輕女性。

不論是從受害者身上掏出鈔票揚到整個車廂,還是她被綁匪按趴在餐桌上痛哭流涕的鏡頭,無不讓人感到困惑:

鏡頭想要對準的,到底什麼,想要讓觀眾代入的,又是怎樣的視角?

正在熱映的電影《默殺》,被質疑明明主打反對校園霸凌,卻全程不住地展示大量虐女暴力畫面,過度強調感官刺激。

少女被膠水粘在牆上,玫瑰扎進皮膚裏宛若裝飾……對女性受害者傷害,似乎成了滿足獵奇、提供感官刺激的素材。

“看完只記得女孩被虐得多慘,不是施暴者有多殘暴。”/圖源:豆瓣《默殺》

“一次過激又噁心的觀影體驗,會讓我懷疑自己作為一個成年人是否有足夠的心智去承受這種極端的情緒和視覺強姦。”

電視劇**《説英雄誰是英雄》**裏,孟子義飾演的雷純被歹人強暴。鏡頭中歹人用大拇指抹去她嘴上的紅唇,衣帶一條條解開,衣衫揚到天上。

強調美麗脆弱的受辱女性形象/圖源:《説英雄誰是英雄》

鏡頭將女性受害者作為獵豔對象,明顯的佐證就是,許多觀眾在觀影后,留下印象的往往是同一張畫面——

受害者裸露的肌膚,半遮半掩的衣服,慘白破碎的小臉,緩緩流下的無助的淚水……

不能否認,在劇情中呈現主角的遭遇是繞不開的,但將鏡頭對準哪個主體、鏡頭語言如何講述這種侵害,卻暗含了作品的態度。

受害女性成為凝視的主體,完整拍攝整個侵害過程,真的是有必要且毫無私心的呈現方式嗎?

回到作品本身,事實是對女性痛苦的刻奇化打造,並不會更有助於作品的完整性。

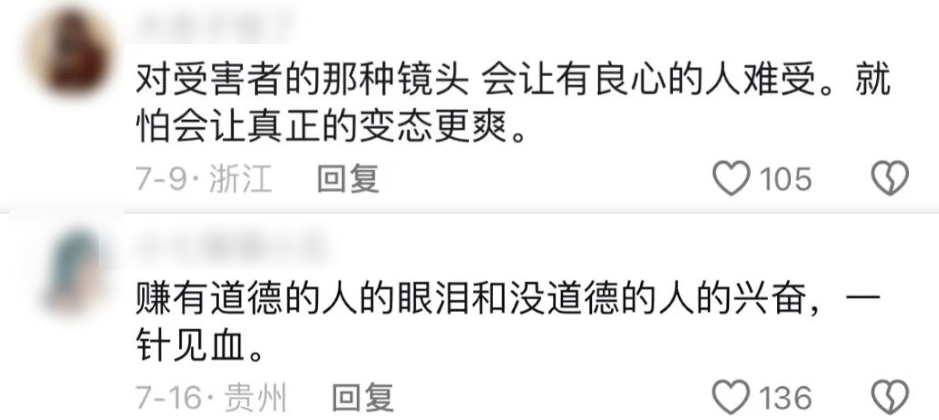

從觀眾的反饋中就可見一斑——

《默殺》成了一鍋限制級血腥cult片大雜燴,《滿江紅》要風塵女子守貞而死的橋段,被評價**“太落後了”。**

觀眾對《默殺》的評價也多是“一驚一乍”“發癲”

如果削弱表現女性被虐待、傷害的鏡頭,會給作品帶來負面效果嗎?顯然不。

電影《女人們的談話》講述了遭遇強暴的151名女性的故事,但在這部電影裏,沒有任何相關場面。

導演薩拉·波莉主張性侵鏡頭應避免轉向受害者:**“**性暴力很難以一種能符合你初衷的、不歸於某種癖好的手法展示出來。這種畫面讓我很不適,每次我看電影的時候,看到那些直白的性侵畫面都會難受,同時我認為它在這部電影裏不是必需,也無關主題。”

展示女性的痛苦,明明有更好的方法,影視作品可以通過鏡頭的反轉,來達到審判犯人的目地。

**《熱辣滾燙》**中樂瑩被老闆騷擾,鏡頭對準的是老闆的猥瑣邪笑,以及賈玲揍過去放大了無數倍的拳頭。

《漫長的季節》“人渣”大爺逼迫沈默換裙子那一段,鏡頭對準的是大爺不懷好意刮沈默鼻樑、拉衣鏈的動作。

後續警察拿照片和大爺對峙環節,也側重於大爺的表現

電影**《熔爐》**裏女孩躲進洗手間裏,鏡頭對準的是從洗手間上方探出光頭腦袋的猥瑣校長。

同樣根據真實案件改變的**《素媛》**,鏡頭亦鎖定了施暴的醉漢,而與之形成對比的,是傷痕累累的躺在病牀上的小女孩。

這種避免刻意展示女性痛苦的鏡頭,我們完全拍得出來,且完全拍過。

****針對兒童性侵事件的**電影《嘉年華》,**相比強調侵害,更多着筆於事件給小女孩帶來的長久影響。

去醫院診斷時的不安,母親發瘋一樣撕毀她的裙子、咒罵她愛打扮,把她拖進衞生間剪頭髮……

圖源:《嘉年華》

成為無數人童年陰影的**《不要和陌生人説話》**,鏡頭始終對準“家暴男”施暴時猙獰的面孔和重重落下的拳頭。

因為這部電視劇,家暴話題引發大眾和輿論熱議,也讓人們記住了家暴犯的可怕。

鏡頭完全鎖定在施暴者身上/圖源:《不要和陌生人説話》

有人説想要影視劇好看就得這麼拍,觀眾懂什麼戲,這屆觀眾不好帶了。

其實,是觀眾不好糊弄了。

影視作家勞拉·穆爾維指出,女性往往在電影中被描繪成被動的角色:

“在女性傳統的展示主義角色中,她們既是被觀看者,又是展示者。她們的外表被賦予了強烈的視覺和性慾的衝擊力,因此她們具有了被人觀看的特性。”

如果女性要實現平等,必須像男性那樣被描繪,而不是被物化、被景觀化。

在一次訪談中,林奕含曾控訴台灣小説家們對於“強暴”這一情節的濫用:

“讓一個女人遭逢劇變,就是讓她被強暴,永遠就是讓她被強暴。其實我每次看到我都會不舒服,就是‘又是被強暴’,你知道那個質量嗎?你真的知道什麼叫做被強暴嗎?為什麼永遠要讓角色被強暴才遭逢鉅變,你想不到別的東西了嗎?懂我意思嗎?

我整本書反覆的展演被強暴這件事情,翻來覆去展示那張牀、那個房間,因為強暴它不是一個立即的、迅速的、一次性的、快很準的。”

“不要問好人為什麼,要多問壞人憑什麼。”

將受害者放在被凝視、被觀賞的位置,不但不能展現受害者所受到的創傷,反而會加重受害者的生理、精神負擔。

常常看到一類情節設置:女性被侵害之後,第一時間是洗乾淨,下一步就是不想活了。

如《孽緣》裏霍思燕飾演的汪海靈,在被性侵後回家洗了澡,沒留下證據,也沒報警。

結果後來反而被犯人誣告倒打一耙,最終懷孕生下孩子,多年以後罪犯才被繩之以法。

圖源:《孽緣》

一次次女受害者痛苦的展示,也是在給出錯誤的示範,助長犯人的信心,同時威脅恐嚇受害者,讓他們更難去反抗不公。

正確示範或許是這樣

迴歸現實,有研究顯示,每三名婦女和女童中,就有一名曾遭受過身體或性暴力,大部分施暴者是受害者的親密伴侶。

全世界1500萬15~19歲的少女經歷過強迫性行為;僅52%已婚或戀愛婦女在性關係、使用避孕藥具和保健服務方面能自主做決定。

真實世界裏的巨大痛苦,讓影視作品中“將受害當做獵奇,將受害者當做獵豔對象”的鏡頭語言,顯得更加殘忍。

我們需要的不是對犯罪纖毫畢現的呈現,而是正視真正犯錯的人,不再帶着玩味和審視向受害者投去目光。

“鏡頭不需要拍攝被害人,我知道發生了什麼,請把鏡頭對準施暴者,才能看到他猙獰的面孔和背後的惡。”

來源:槽值