歷史告訴我們,中國不必懼怕全球貿易保護主義回潮_風聞

新会佬-6小时前

江宇舟 底線思維 2024年08月02日 15:55 上海

江宇舟

財經行業觀察者

黨的二十屆三中全會再次明確了對外開放是我國的基本國策,“開放是中國式現代化的鮮明標識”。當此之時,全球的貿易保護主義正在猛烈回潮,深刻影響着今後的全球局勢。

與此同時,隨着我國對外開放的不斷深化,與一些國家的貿易摩擦也有所增多。導致輿論上也存在一些掐頭去尾的炒作,不惜將部分外貿環節的正常摩擦與貿易戰混淆,渲染所謂的“世界圍堵”、“關税焦慮症”。

在完成對當前轉口貿易和關税壁壘熱點新聞的分析後,筆者認為有必要梳理一下近代以來全球貿易史的基本框架,以史為鑑,客觀看待當下中國對外開放中所面臨的種種問題,助力高水平對外開放的推進和落實。

一、全球貿易本就是自由貿易與保護主義的來回博弈

貿易保護主義既包括瞭如今常見諸報端的關税、進口配額、經營和出口補貼、反傾銷立法、對外國企業在本國投資和經營的相關限制,也包括了匯率管制、專利制度、技術封鎖、政府優先採購以及國貨消費運動。

由此可知貿易保護主義的範圍非常寬泛,各國在不同發展階段為了實現不同的發展目的,多多少少都會沾染上一定的保護主義,沒有絕對純粹的白蓮花。筆者認為就和民族主義這樣的概念一樣,“貿易保護主義”只是一箇中性詞,絕非洪水猛獸。要根據其動機、措施、尺度以及對歷史進程的影響,去做出針對性的評判。

自從大航海時代以來,截至本世紀初期,全球貿易主要經歷了以下四個歷史階段:

(一)重商主義時期(15世紀-18世紀)

一般將地理大發現及由此掀起的大航海運動,視作是近現代全球貿易的開始。此時,在這些掀起海洋貿易的國家,普遍流行的是“重商主義”原則,認為國家的財富就是黃金、白銀的規模,國際貿易則是一場零和遊戲,致富的唯一途徑就是出口大於進口促使金銀流入。為此需要實現出口最大化和進口最小化,力求最大限度地積累國內資源,並將這些資源用於單方面的貿易。

在這樣的理論指導下,各國貿易政策中保護主義盛行,很多後世壁壘在此刻被各國政府有意識地系統應用,包括鼓勵商品生產和出口,大力攫取原料、貴金屬和殖民地,限制甚至禁止商品進口與貴金屬出口,對特定必需品進口儘可能以貨易貨。此時對進口商品課徵50%以上的關税税率是一種尋常操作。

後文將重點提到的英國,此時的製成品平均關税就常年保持在50%左右,是所有歐洲主要國家中最高的。

必須指出的是,後世那些堅船利炮傍身中嚷嚷“開門,自由貿易”的國家,在那個歷史階段,都是高關税、高補貼、生產指令、特定港口的貿易壟斷的推崇者,貿易禁令花樣繁多,甚至形成了一系列法條、操作手冊和教科書。未來的貿易保護主義,都能從中找到它們前世的容貌。

重商主義還伴隨着大航海的帆槳向全球傳播,當它已經在歐洲大陸漸漸走入歷史時,在大洋另一端的美洲大陸還能聽到迴響。正如美國最富盛譽的亞伯拉罕·林肯總統所説:“當我們買海外製造品時,我們得到了商品,而外國人掙了錢。當我們買國內的製造品時,我們既得到商品又掙了錢。”

(二)“自貿”與“保護”的博弈時期(18世紀後期到19世紀中後期)

伴隨着工業革命和海外殖民地的拓展,英國成為了全世界第一個近代意義上的工業化國家,在工業生產、商品提供、技術水平、市場開拓等方面都已首屈一指,成為了人類歷史上的第一個“世界工廠”,至19世紀初期,其工業製品產量已經高居全球的一半。

亞當·斯密在此期間提出了自由企業和自由市場是創造財富和繁榮的最佳途徑,認為“只要按照一國擁有的特定優勢展開貿易,則雙方通過這種自願基礎上的貿易,就都能從中獲得貿易利益”,為自由貿易提供了理論依據。

為了更好地提升出口與銷售的效率,英國從上文所提到的課徵關税最高的國家,變成了最為提倡自由貿易的國家,它在19世紀40年代陸續廢除了《穀物法》《航海法》。1848年,英國有1146種應納關税商品,但到1860年已經下降到只有48種。1875年,英國對製造品進口的關税率已經下調為零。

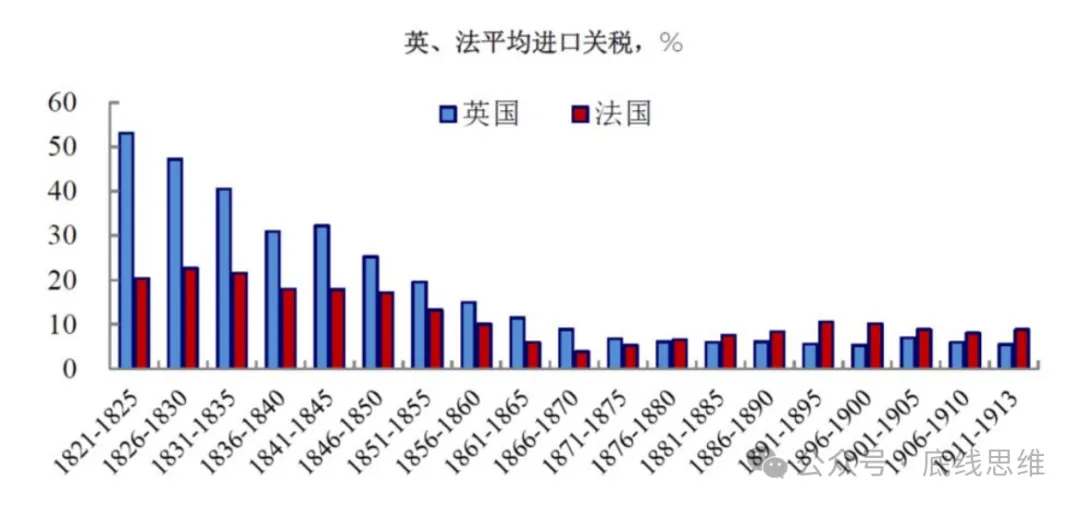

在英國的倡導下,區域自由貿易得到了強化。1860年英法簽訂了《科布頓條約》,確立了最惠國待遇,兩國間關税大幅下降(見下圖),並逐漸帶動歐洲各國簽訂類似的開放性商約,推動了自由貿易發展。經濟史學家認為,最晚到1860年,荷蘭、丹麥、葡萄牙、瑞士、瑞典和比利時等歐洲國家,已經完全轉向自由貿易,而到1877年左右,歐洲大陸的製成品平均關税已經降到了9-12%[1]。

1821-1913年英法間平均進口關税對比。興業證券經濟與金融研究院,《19世紀:工業革命推動的貿易變化》

在這一階段,自由貿易也並非一帆風順,一些國家出於不同原因,反而加高了保護主義的壁壘。19世紀初期,拿破崙頒佈大陸封鎖令,試圖以經濟封鎖來打擊英國,卻因為本國工業難以代替英國滿足法國與歐洲的需求,最終歸於失敗,並加速了帝國滅亡。

此時,在遙遠的東方,還處於“天朝上國”迷夢中的清朝,還在自詡“天朝物產豐盈,無所不有,原不藉外夷貨物,以通有無。”殊不知早已大大落後於歷史進程。其自覺不自覺地在過去數百年構築起的頑固壁壘,也在這時候被帝國主義試圖攫取市場的大炮轟開。伴隨着這樣的“自由貿易”,所輸入的海量外國工業品,“對中國工業也發生了過去對小亞細亞、波斯和印度的工業所發生的那種影響……結果就使社會生活受到了相當的破壞。”[2]

這一段歷史,對國人又多了一些沉重的思考。我們所保有的體量註定是一個龐大的市場。對於一個趕超的中國,需要思考如何佔據世界先進潮流,牢牢把握產業與開放的主動權,守護好我們的市場不再被掠奪分割;對於一個引領的中國,面對在社會化大生產中出現的週期性“產能過剩”,如何合理安排內外兩個市場的消化,不再重蹈帝國主義的野蠻殘暴,這都是“中國式現代化”需要對自己,也是對當代文明史交出的答卷。

其實何止是中國,正如馬克思和恩格斯所概括的那樣:“(資產階級)的商品的低廉價格,是它用來摧毀一切萬里長城、征服野蠻人最頑強的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它們不想滅亡的話——採用資產階級的生產方式;它迫使它們在自己那裏推行所謂的文明,即變成資產者。一句話,它按照自己的面貌為自己創造出一個世界。”[3]這就是那個年代“開門!自由貿易!”的真實寫照。

讓我們把視線再收回當年世界政治經濟的中心地帶,在19世紀中期自由貿易漸行歐洲之時,與遠東的老大帝國不同,仍然位居列強的俄羅斯、奧匈帝國仍有一定的力量,繼續堅持保護主義。而隨着自由貿易的推廣,不可避免產生了一系列貿易摩擦和國家利益衝突,保護主義的反作用力也隨之加大,普法戰爭後的法國,保護主義又有所抬頭。法國、意大利和瑞士在19世紀末都曾爆發過貿易戰。

這一時期保護主義的典型代表分別是美德兩國,漢密爾頓和李斯特作為保護主義理論的兩大宗師,在過去的上百年時間不斷出現在各國商學院的國貿教科書中。

漢密爾頓和李斯特都認為要保護本國幼弱產業,開放需有選擇,關税則成了對未來生產力的投資。1879年,已經被列為 “自由貿易國”的德國,頒佈《關税法》,對進口商品區別對待,有重點扶持工業部門,對糧食與工業品徵收高額關税。由此,德國的關税税率開始激增,至1900年後才有所下降,但仍遠高於《關税法》頒佈以前[4]。

而美國一直是關税較高的國家,南北戰爭前,關税甚至一度佔到了美國聯邦税收的90%。頗具黑色幽默的是,反而是南部各州因為奴隸勞動帶來的成本優勢,更為傾向於自由貿易,而北方工業州從產業保護的角度站隊保護主義[5]。

1890年美國還出台了《麥金利關税法》,關税達到頂點。後來成為美國總統的威廉·麥金利如是説:“我們在農業上領先於所有國家,我們在礦業上領先於所有國家,我們在製造業上領先所有國家。我們領到的這些獎盃,都經過數十年的保護關税。”

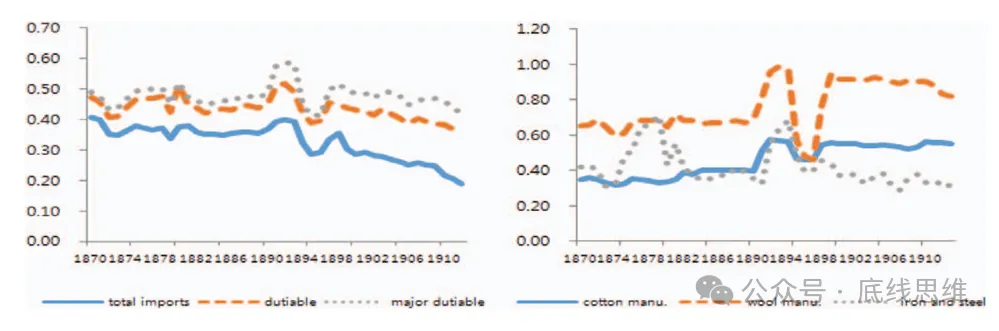

1870-1913年美國製造業平均關税税率(左)和幾種主要產品的關税税率(右),美國進口關税税率的下降主要在20世紀以後,且在棉毛鋼鐵等行業已經發展起來後,產品税率仍保持在較高水平,體現了關税政策調節對於經濟基本面的滯後性[6]Yeo Joon Yoon:Tariffs and industrialization in late nineteenth century America: the role of scale economies,2020-5

經濟史學家保羅·貝洛赫曾如此評價:“美國是現代貿易保護主義的策源地和堅強堡壘。”

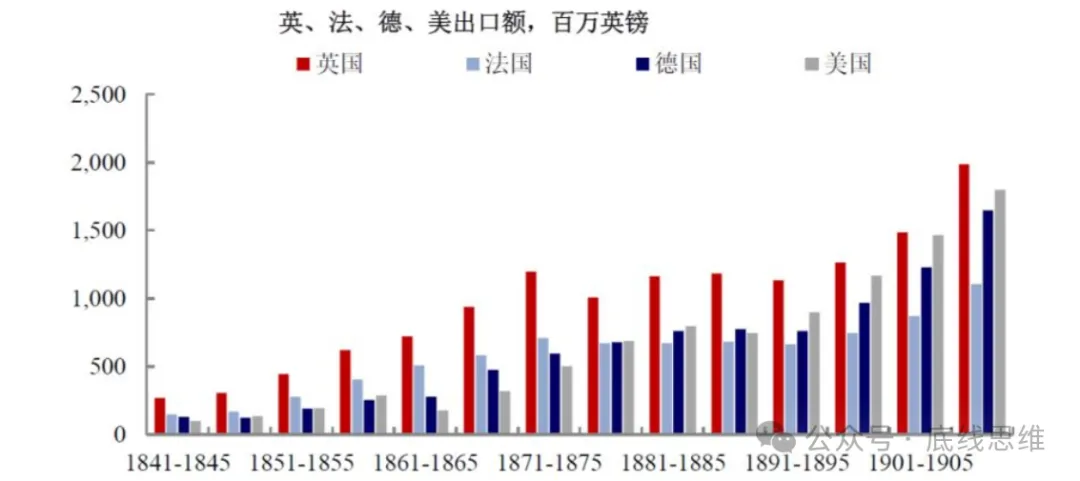

頗有意思的是,在這段歷史時期,自由貿易和保護主義的兩方代表,出口額都得到了快速增長,也形象地説明對待該問題切忌教條,“靴子合不合腳,穿上才知道”。根本還是在於貿易政策本身是否有利於本國生產力的發展。

1841年至一戰前英法德美四國出口額對比。興業證券經濟與金融研究院,《19世紀:工業革命推動的貿易變化》

(三)保護主義回潮期(20世紀初到二戰後)

促進英法等國推進自由貿易的基礎是本國在工業生產和市場開拓上所取得的巨大優勢,而這在以美德為代表的新興資本主義國家的崛起之後,受到了巨大挑戰。

實力相對較弱的法國,如前文所述,在普法戰爭後貿易保護主義已經開始有所回潮,19世紀末法國的關税税率一度達到25%,是俄羅斯、美國以外列強中最高的關税水平[7]。

在一戰的沉重打擊下,英國也從“自由貿易”的立場不斷倒退。反觀美國的生產力規模、效率和市場佔有率都已經大幅提升。

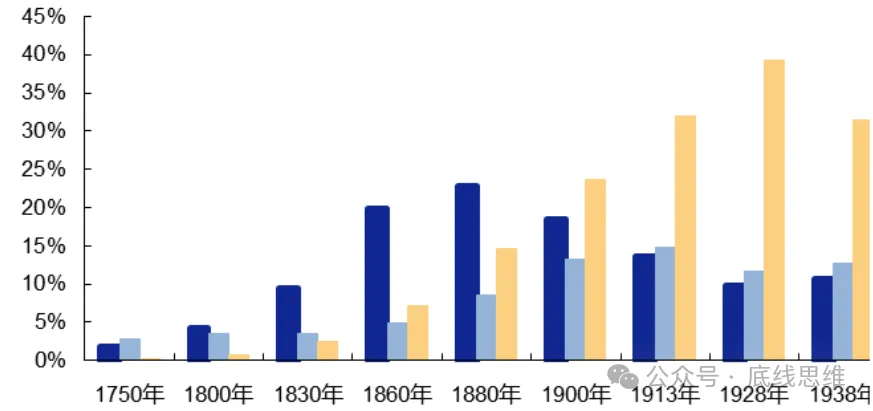

1870年,英國的生產率水平仍比美國高出約4%。但到1913年,英國在經濟生產率和增長方面都已落後於美國,生產率水平僅相當於美國的78%[8]。1860年英國製造業佔全球的比重超過20%,是美國的4倍多。到1928年,美國佔比近40%,是英國的4倍多。

1750年至二戰前英美德製造業產量在全球的相對份額變化。國投證券根據保羅·肯尼迪《大國的興衰》數據整理

美國的汽車工業是這一階段美國製造業的縮影。美國在一戰爆發前的1913年,汽車產量就已達到48.5萬輛。而英法兩國的私用車和商用車合計產量,直到1925年——也就是戰後8年,也分別僅為16.7萬輛和17.7萬輛,而此時的美國的汽車產量已達到426.6萬輛,相當於同一時期英國的25.5倍、法國的24.1倍。福特流水線創造了工業生產的神話,是那個年代的社會化大生產留給歷史的不滅印記。

福特生產的T型車,以“為大眾造車”作為口號,成為了中產階級的標配。1921年5月產量突破500萬輛,至1927年夏天結束生產時,共售出1500多萬輛。網絡圖片

當然,歷史不只有高歌猛進,流水線工人的生產生活狀況給了理查德·卓別林深深的震撼,《摩登時代》同樣成為了那個時代不滅的記憶。網絡圖片

隨着優勢地位的漸漸流失,英國也開始向貿易保護主義後退。早在一戰期間,英國就已經開始陸續針對汽車、手錶、化妝品、化工品、燃料、鋼鐵等加徵關税。針對輪胎的關鍵材料橡膠,英國於1922年通過《史蒂文森法案》,宣佈在它的殖民地將控制橡膠產量,對美國橡膠銷售實行配額制,試圖對美國汽車工業“卡脖子”(這劇情熟悉嗎?)。

在“大蕭條”的衝擊下,英國又在1932年確立了英聯邦內部的帝國特惠制,對來自英聯邦內自治領和殖民地的進口商品,給予關税優待;限制從帝國以外的國家輸入農產品,以保證帝國各自治領和殖民地農產品在英國的銷售市場;英國工業品輸往自治領和殖民地時相應享受優惠待遇;對來自英國以外國家的商品則徵收高額關税。

面對保護主義漸起,本來就是“現代保護主義策源地”的美國反應非常迅速。1922年,國會頒佈了《福特尼-麥坎伯法案》,這是美國曆史上通過的最具懲罰性的保護主義關税之一,它將關税的平均税率從28.3%提高到38.2%。

該法案也引發了歐洲各國政府的報復,法國將自美國進口的汽車關税從45%提高到100%,西班牙將美國商品關税提高40%,德國和意大利提高了小麥關税。據美國農業局稱,由於關税,農民每年損失超過3億美元。亨利·福特也對此批評,認為美國汽車工業不需要保護,反而要助力於擴大外部市場[9]。

——行文至此,筆者也想插播一句:之所以想來整理這段歷史,目的之一就是讓讀者朋友們看看,“太陽底下沒有新鮮事”,我們現在面臨的貿易戰,在歷史上早有先例。看到這些與如今堪為鏡像的關税水平,再想想當時的各國生產力水平與如今中國的對比,對挑戰的重視必須有,但焦慮大可不必。

書歸正文,總體來看,歐洲各國的關税報復還是局部的、有節制的,並未對美國在上世紀20年代的繁榮造成太大影響。

但另一方面,都市燈火“繁花”之外的廣闊鄉土,畢竟承受到了第一波打擊,正向着“漫長的季節”緩緩駛去,自一戰中恢復元氣的歐洲農民和他們的美國同行正在開展激烈的競爭,因保護主義而受損的利益與市場競爭下滑的價格,伴隨着遊説集團加大保護力度的七嘴八舌,將隨着整個經濟週期的逆轉,掀起更為滔天的巨浪。

1929年秋天,本該豐收的季節,大蕭條來了。

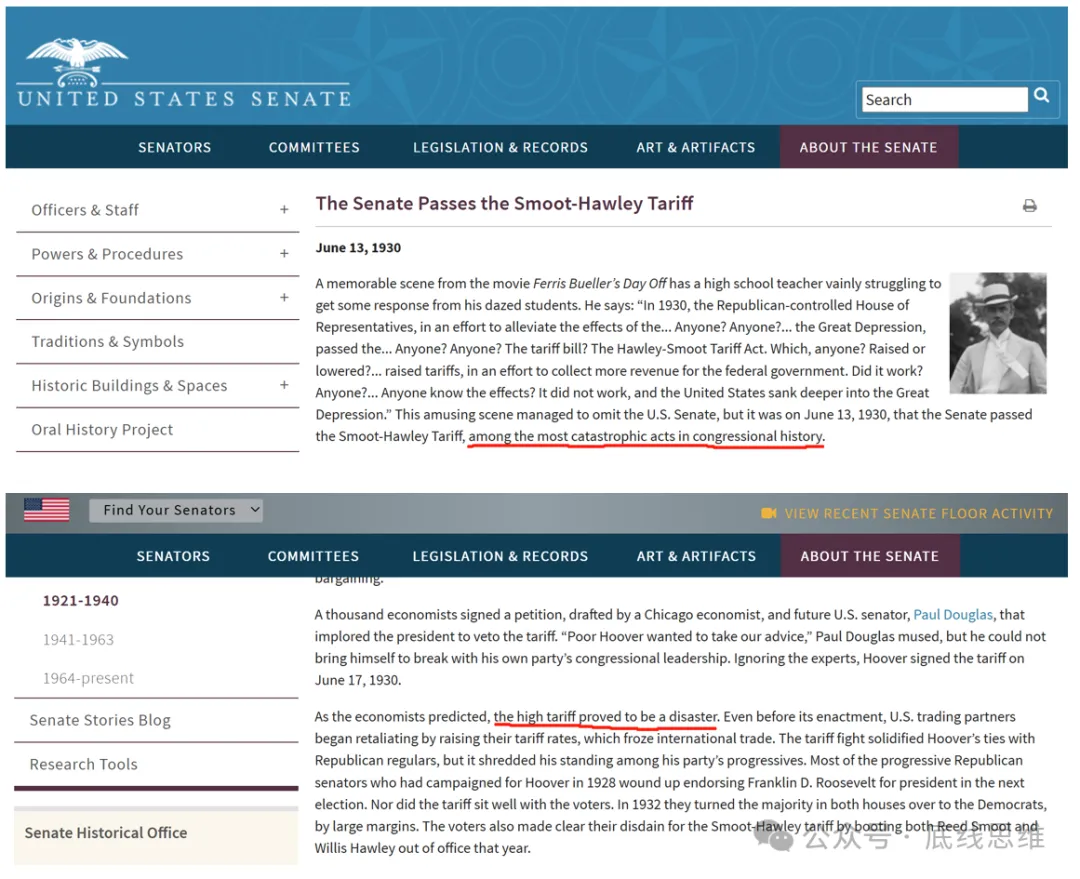

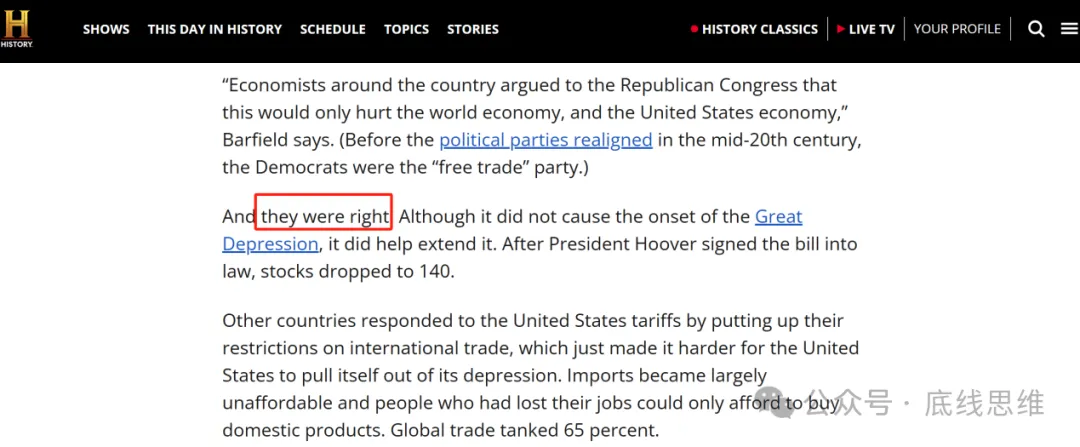

此時,曾在大選中作出一系列提高關税承諾的共和黨籍總統赫伯特·胡佛,在外貿領域與那個教科書裏堅守“政府守夜人”形象的自由市場信奉者有所不同,他不顧1028名經濟學家聯名反對,還有亨利·福特的徹夜勸説、摩根大通CEO拉蒙特的“幾乎下跪乞求”,於1930年6月簽署了《斯穆特-霍利關税法案》,加徵了2萬多種商品的進口關税。

於是乎,美國的關税水平急劇躥升,1932年的應課税率峯值達到了59.1%,僅略低於1828年的歷史最高水平(61.7%)。

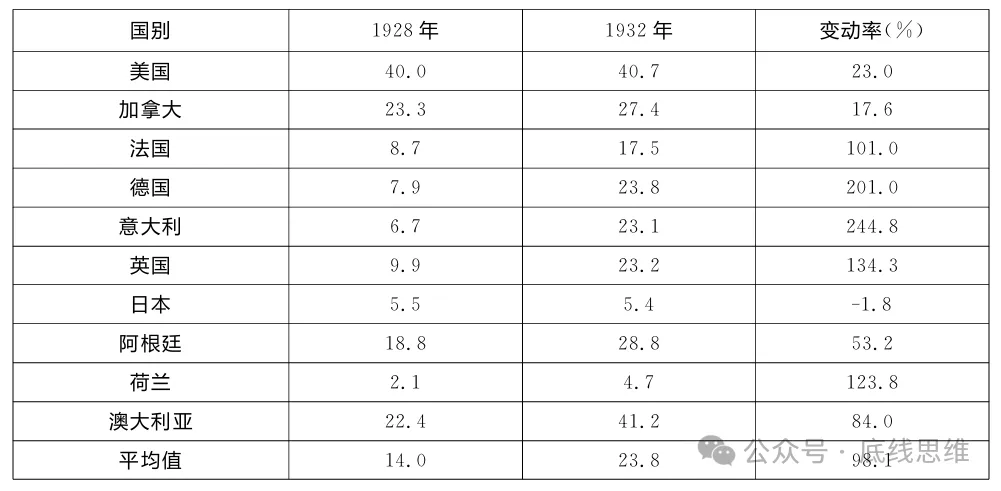

該項關税引發了一系列連鎖反應,包括加拿大在內的30多個國家和自治領對美國開展了貿易報復,一場20世紀規模空前的貿易戰席捲全球。從1929-1932年世界範圍內關税水平提高了近一倍[10]。從1929年到1932年,美國對歐洲的進出口下降了約三分之二,而在立法生效的四年中,全球貿易總體下降了類似的水平。

1929年和1932年國際關税水平(平均税率)。孫玉琴,《大蕭條時期美國貿易政策與中美貿易》,2012-1

對於美國來説,保護主義者並未拿到自己所要的“貿易保護”,事實上“過剩的更過剩,緊缺的更緊缺”,社會生活被嚴重擾亂。急劇削減的貿易份額又開始造成更大規模的失業,又與消費形成了惡性循環,城市中的“胡佛村”成為了美國曆史永難磨滅的疤痕,而千萬計的農民在沉重打擊下甚至沒被計入失業率。即使被納入統計的人口,僅僅在統計局設定的口徑上,4年內收入蒸發了36%。

美聯儲袖手旁觀的 “清算主義”政策更是為烈火狠狠澆了一海灣汽油[11],到 1933年,全美倒閉了1.1萬家銀行,千百萬人的積蓄化為烏有。而且烈火還在從金融領域向着實業蔓延,貨幣供應量的減少造成通貨緊縮,這反過來又導致了實際利率的大幅上升,從而扼殺了公司投資或擴張的任何機會。

實業皮之不存,金融毛無可附,無論是鋼鐵之都的匹茲堡,或是汽車之城的底特律,銀行系統和實業生產都同時陷入癱瘓,這些美國在本世紀上半葉的創匯大户們,出口額都向着-100%在深度探底!

這段歷史,距今只有不到95年。

當時,有部分政策與學界的人士開始給大眾作心理按摩,表示美國的損失低於其他國家,尤其是歐洲的報復者。這話或許沒錯,但在損失最為深重的國家,正在深淵中孕育着怪獸的巢穴,不久它們將從地獄之門傾瀉而出、肆虐人間,給驚魂未定的人們更大的驚魂,給元氣未復的世界更深的喪元!

更何況,歷史不該也不會忘記,填滿了魔巢金庫的財寶,有一大部分來自於美國財團。網絡圖片

多年以後,還有一些學者,包括羅伯特·盧卡斯、保羅·克魯格曼、米爾頓·弗裏德曼等等經濟學巨擘們,試圖為《斯穆特-霍利關税法案》翻案,包括但不限於:法案提出時大蕭條已經發生、外貿佔GDP總量較低、負面效應有限、被報復性關税擠出出口的商品能夠被國內消化,供需可以抵消……

他們的很多觀點,也成為了從班農到特朗普這一連串“紅脖保護主義”可充門面的“理論依據”。

對這些觀點,有更多的經濟學家們提出了反駁,囿於篇幅,這裏就不再一一舉例了,我們只需要知道一個現實就是:上一段的觀點不管測算有多精、分析有多厚、發刊人咖位有多大,仍舊只能停留在“翻案”的範疇。

就在當時,法案的提出者——斯穆特和霍利雙雙失去了在國會的席位,從此再也沒能回來,他們雙雙死於1941年。

就在現在,美國的參議院官網,還在説着該法案的通過是美國國會歷史上“最具災難性的行為”。美國參議院官網

美國的“歷史”欄目,回顧起那些反對該法案的經濟學家,説了一句“they were right”History

《不列顛百科全書》如此記錄:《斯穆特-霍利法案》標誌了美國的孤立主義Britannica

秦人不暇自哀,而後人哀之;後人哀之而不鑑之,亦使後人而復哀後人也。

即將接替赫伯特·胡佛繼任美國總統的富蘭克林·羅斯福,就在那一時刻,面對滿地廢墟,如是感慨:“以高關税為代表的對外經濟政策中的經濟民族化,是造成全世界經濟蕭條曠日持久的原因之一,只有排除這一障礙,國際貿易才能恢復,我國的經濟才能從中獲利。”[12]

(四)“自由貿易”大旗下的全球化攻防(20世紀30年代至21世紀初)

隨着羅斯福入主白宮,美國關税熱開始降温。羅斯福的國務卿科德爾·赫爾(就是珍珠港事件中大罵日本人的那位),是自由貿易的信徒,他大力推動了美國國會於1934年通過《互惠貿易協定法》。

該法擴大了總統裁量權力,降低了關税水平,促進了貿易自由化以及跨國合作。應税品在進口貿易中的比重開始下降,免税品的範圍有所擴大,到1936年關税税率降至大蕭條前的水平,到1950年已經只有13%。

雖然法案仍帶有舊時代貿易保護主義的殘餘,諸如進口配額這樣的非關税壁壘也有所強化,但歷史評價認為該法案整體上為後世的自由貿易鋪平了道路,“使美國真正邁向了國際經濟”[13]。

此外,與英國的“帝國特惠制”中對第三國歧視形成鮮明的對比的是,《協定》引入“無條件最惠國待遇原則”,暗含着構建以美國為核心的國際貿易體系這一重大戰略考量[14]。外貿再一次成為了地緣變局不動聲色的推手。

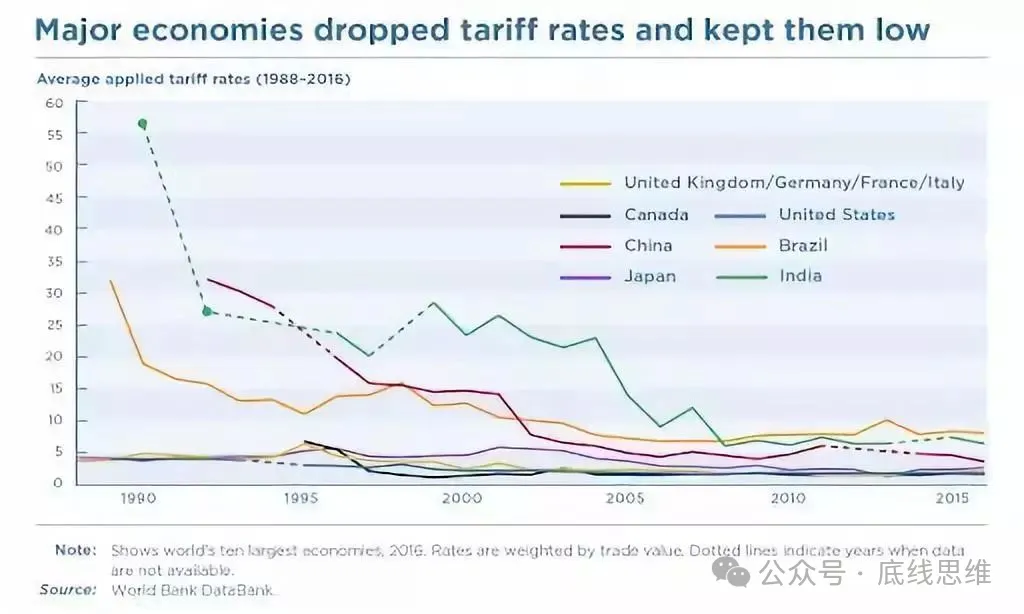

二戰後,如同20世紀初以前的英國,取得全面優勢的美國成為了自由貿易的倡導者,2001年時任美國總統喬治·W·布什甚至在一次演講中標榜自由貿易“在道德上也是勢在必行的”。經濟全球化在這一階段得到了加速,以“關税及貿易總協定”為中心的國際貿易體制得到建立和發展,最終建立了我們今天所熟知的“世界貿易組織”(WTO),各區域自貿組織開始出現,各大經濟體的關税税率有了急劇下跌。

主要經濟體自1990年以來的關税税率變動情況。世界銀行,轉引自Peter Vanham:《一篇文章帶你瞭解全球化簡史》,2019-1

但在“自由貿易”的表象下卻是暗流湧動,美國對包括歐日在內的競爭者屢屢施加關税、反傾銷、反併購、技術限制等手段;西方發達國家內部互相施加非關税壁壘;廣大南方國家為了發展本國工業,採用進出口替代戰略。前者通過給予税收優惠待遇,鼓勵外國資本投資,或通過來料加工等方式,提髙工業化的水平,以代替直接進口。後者則以免退税、補貼、金融優惠等方式,逐步實現以輕工業產品出口替代初級產品出口,以重、化工業產品出口替代輕工業產品出口,最終帶動經濟發展,實現工業化。

發展中國家在特定歷史階段採用的這些辦法,往往會被髮達國家指責為“不公平貿易”,儘管歷史上發達國家早在幾百年前都採用這些辦法。對此,發達國家也會以各種方式進行反制。

時任香港工商科技局局長曾俊華曾在2005年如是評論:歐盟每年花費約700億歐元用於“扭曲貿易的支持”。而美國更是通過各種保護主義手段,對第二第三世界國家不斷掀起一定規模的貿易戰和科技戰,僅以21世紀初201鋼鐵案為例,美國便對歐盟日本施加了30%的關税,而對方則對部分自美國進口商品徵税至100%,同樣波及到墨西哥、韓國等轉口貿易國家。

至於接下來的事情,就是當代史,我們每個人都是親歷者了。

特朗普上任後發起貿易戰,世界經濟環境不斷惡化。網絡圖片

230年前,臨近離任的喬治·華盛頓曾如實寫下自己所期望的美國商貿政策:“政策、人道和利益都要求我們與他國和諧自由交流。甚至我國的商業政策也應保持公平公正;我們既不尋求他國的特權特惠,也不賦予他國特權特惠;一切順自然之道而行之;以温和方式擴大商業交流並使之多樣化,而非強求。”

他還為國家寫下了這樣的寄語:“一個習慣被仇恨和喜愛所矇蔽的國家,在一定程度上淪為奴隸。這個國家淪為被愛恨情仇操控的奴隸,對他國的情感會讓這個國家偏離本國的利益和使命……還有些情況下,政府會利用民族仇恨,讓其服務於自己出於榮譽、野心或其他邪惡動機而準備的戰爭計劃。毀滅掉許多國家的和平與自由。”[15]

如今再看,與其説是歷史的先聲,更像是一曲遲到200年的輓歌。

不過對於如今的美國,破壞祖先得以光榮的傳統,就是它們現在最大的傳統。

二、總結經驗,無需懼怕保護主義與逆全球化的回潮,推動高水平對外開放行穩致遠

通過對上文歷史的回顧,如何看到自由貿易與保護主義之間的衝突,筆者認為可以提煉出以下幾方面內容:

(一)理清基本脈絡,並沒有絕對意義上的“自由貿易”。也沒有絕對意義上不沾染保護主義的國家。

正如市場不是簡單與“鬆綁”畫等號,經濟全球化也不能簡單地去與“自由貿易”畫等號。回顧歷史,結合本文一開始所列舉的貿易保護主義種種手段,結論顯而易見:

在過往的歷史中,沒有任何一段不含上述手段的自由貿易歷史,也找不到任何一個摒棄上述手段的自由貿易國家。各國都是在不同的歷史階段、政策動機和發展條件中,動態選取自己的貿易措施和對外開放政策。一般來説,越是處於前期發達地位、越是在生產和外銷環節保有存量優勢、越是有能力開拓海外市場的國家,越會傾向於自由貿易。而且對於這樣的國家,發生貿易糾紛反而是國家上升期的正常現象。

當然,這種傾向也並非一成不變。政策制定有其慣性,也會形成相應的利益集團,美國在工業產值超過英國三四十年後,依然充斥着保護主義,就是明證。此外,即使如美國、德國這樣的國家,已經躋身世界頭部列強時,為了特定的“趕超登頂”目標,一樣也會傾向於保護主義。

更有甚者,就是傳統霸主對競爭者的不擇手段。歷史經驗表明,發達資本主義國家面對有趕超之勢的後發國家,哪怕是不動搖核心利益的細分領域優勢,也會時不時揮舞貿易保護主義大棒去敲打。依然還是以美國為例,上文提到它們都把自由貿易無限拔高到道德的高度,但一旦遭遇趕超,不管是面對甘當小弟的日韓、人多勢眾的歐盟,還是同文同種的英國加拿大,可以隨時以“國家利益”為由構築壁壘、槍林彈雨,從高新科技到基礎大宗的貿易戰,其實從未停歇。

總之,並非像某些觀點所兜售的那樣,是自由貿易決定了發展,反而是發展起來才有條件去開展和倡導自由貿易。我們應當將被某些教條所顛倒的歷史擺正回來。

(二)樹立評判標準,需要兼顧本國發展和世界進步潮流的高度,來看待“自貿”與“保護”兩者之間的關係,以科學應對今後對外開放所產生的問題。

如上文所述,在歷史和現實的操作中,很難找到純粹的“自由貿易”,但這並不代表筆者認同逆全球化,尤其是當下某些國家所掀起的保護主義逆流。

筆者始終認為,在理論層面上,自由貿易和全球化在整體上是有利於全人類的根本利益的,這不僅是斯密基於要素流動所認可的實現全球財富與繁榮的最佳途徑,也是馬克思主義所倡導社會化大生產、各要素充分湧流、資源廣泛配置的應有之義,並且在市場將各國聯結成為一個日益密切的交易綜合體的情況下,也能增進各方的交流合作與互信理解,從而創造更為穩定與和平的國際環境,具有着極強的正外部性。

但是在實際操作中,因為多方原因,確實會存在保護主義的傾向。對此,我們在承認現象無可避免的情況下,也要引入相應的評判機制,來甄別其合理性。

與其他國際公共問題一樣,一方面,是要站在相關國家生產力進步和人民生活水平提升的角度,來評判這些行為是否有利於促進該國發展。另一方面,則要站在世界進步的潮流,結合當下的歷史時點、存量優勢國家的作為、相關國家保護主義的長遠影響,來評判這些行為本身的外部性程度。從而綜合評判相關保護主義的合理成分,為後續應對提供依據。

尤其需要指出的是,貿易保護作為發展本國產業的一種具體措施,是生產關係的組成環節。如果只是單純採取貿易保護,而忽略對生產關係內部更為深層次地調整,單純地將國家外貿的衰退、產業的流失、就業的低迷簡單歸咎於貿易政策,那這種觀點不僅是謬誤的,更是反動的,其所造成的資源浪費與傷害不僅會危機本國經濟,還會影響全世界發展,受此影響的國家和市場,是有權利去進行譴責和反制的。

(三)深入經濟系統,具備全局和前瞻思維,來認知不同貿易政策和執行措施所會產生的長尾效應與全局影響。

通過上文,我們可以推知,在外貿政策上,同樣沒有能夠定於一尊、放諸於四時四海皆准的政策,需要在兼顧人民、國家和國際利益的基礎上進行動態調整。

社會經濟運行是一個複雜系統的集成,“貿易保護”的程序輸入將會造成一系列複雜演變,會在一定的歷史週期陸續實現。通過對歷史的梳理,我們已經看到了,貿易保護作為一種具體手段,在生產關係和生產力制約下,並不一定能夠帶來本國可持續的生產力發展、產業迴流和就業提升。

更有甚者,還有可能會帶來生活成本的上升、生產效率的低迷、就業與消費的滑落、產融兩方面的危機,最終帶來更大的社會問題。而且相關風險還可能外溢,貽害全球,正如國家發改委價格監測中心的研究顯示:西方國家的貿易保護主義是造成近階段全球通脹的總根源[16]。

特朗普拿着他的“關税大棒”。網絡圖片

值得一提的是,近年來美國政府在指控中國時,屢屢會提及“中國製造影響美國就業”的謬論。經濟學家達龍·阿西莫格魯等人曾作了對此觀點有利的專文,認為從中國進口的增長在1999年後加速增長,是美國同期製造業就業減少的主要力量,淨失業人數為200萬至240萬。然而,即使這樣,測算出的中國的貿易衝擊佔21世紀製造業失業權重也僅為10%(若考慮間接影響則約佔20%)[17]。

正如哈佛商學院拉斐爾·迪·泰拉教授所概括的:在美國混亂的勞動力市場中,國際貿易和離岸外包所佔份額較小。技術變革、自動化以及國內需求的轉變是造成周期性勞動力市場波動和製造業長期失業(去工業化)的主要原因[18]。

這不僅可以作為對上述謬論的有力駁斥,也由此可以窺見經濟系統的複雜程度。單純施以粗暴的貿易保護主義,如特朗普之流所吹噓的“關税加得上、企業回得來、美國發大財”是根本不現實的,是會被歷史狠狠打臉的。

(四)堅定道路自信,歷史經驗已經反覆證明,與最大工業國的脱鈎是任何國家不可承受的代價,最終都將歸於失敗,不必對短期迂迴而過度焦慮。

筆者在過往文章裏反覆強調過,作為一個完整的超大型經濟體,中國在保有門類齊全的工業體系、龐大多元的消費市場、蓬勃創新的科技創新和相對獨立的金融體系時,所能具有的優勢。在這樣的體系保障下,誰封鎖了中國,誰就封鎖了世界(前文已經指出,加徵部分領域的關税與“封鎖”無關)。

本文依據歷史的經驗進一步梳理了相關內容。美國崛起時確實是採取了保護主義,但更多的是保護幼弱工業的發展,美國的產業和科技進步並沒有與世界脱鈎,蒸汽船、機車、電燈電話、飛機、汽車流水線都是在與世界潮流緊密結合時所出現的發明,甚至有些本身就是對舶來品的再創造。

反之,在不觸及生產關係真正變革時所採取的保護主義,無論是強悍如拿破崙的大陸封鎖令,還是細密如英國的帝國特惠法,伴隨着他們盛極一時的帝國,最後都會在生產力與生產關係不相適應,乃至經濟運行與進步潮流的脱節中崩毀。有些政策甚至根本沒產生它理論上的正向作用,反而刺激了經濟運行中的深刻矛盾,加速了腐朽自身的瓦解。

這也是我們在應對預計還將升級的貿易戰時,對前途應有的道路自信。

(五)樹立正確態度,正確認識和處理整體和局部、短期和長遠的關係,善於化危為機,保持自身破局的動能和積極性。

在經濟調整期,內生動力有所熄火時又遭遇外部強有力的競爭者,乃至保護主義逆流,通過歷史梳理就能發現,這對於西方發達國家本就是家常便飯。中國在高速發展四十多年後遭遇類似問題,其實非常正常,屬於內外週期疊加中的拼合,需要正確看待短期、局部的困難與整體、長遠的光明。

從外向型經濟角度看,但凡一個超大經濟體在掌握生產、配套、定價、技術等一系列優勢,且優勢仍在擴大時,在擴張全球市場的過程中遭遇貿易摩擦,本就是尋常現象。某種程度上,越是摩擦,反而越説明外貿還在擴大、對外開放還在加深。

反觀西方國家,在對歷史的比較分析中我們也能發現強弩之末的端倪,正如上一章第四階段所提到的那樣,西方國家在自己能夠控場的上行期,是偏好使用非關税壁壘的,可如今這些手段見諸使用的越來越少,工具箱中連技術封鎖與收併購限制也日趨無力,只能不斷擴大關税的廣度和高度,尤其是在有着充足歷史教訓的前提下,還在繼續提高關税壁壘,頗有老鯀治河的風範。外貿工具箱的坍縮與對外開放的收緊,又何嘗不是一種黔驢技窮後的無奈呢?

更何況正如前文所言,以美國為代表的貿易保護主義,只是一種“我生病、你吃藥”的治理失能責任推卸,面對本國的生產下行、配套流失、階層壟斷束手無策乃至視而不見,只能以提高關税和產業迴流來煽動廣大紅脖的眼前熱血,對於2016年以來製造業迴流的效果怎麼樣、對於“娜拉回家後怎麼辦”,統統只當空氣不存在,“不看問題就是沒有問題”。

而對於這些措施對未來可能造成的隱患,正如特朗普當年討論債務問題時的態度一樣:“反正四年後我不是美國總統了”。

當年被特朗普吹噓為“世界第八大奇蹟”的工廠,如今卻真的只留了個球,這就是“製造業迴流”的現實縮影。僅針對熟練建築工人的匱乏,麥肯錫已經發出警告:“如果我們不組織起來應對這一問題,就會面臨非常現實的風險。”就在本文撰寫的時刻,美國製造業就業人口的比重、製造業增加值佔GDP的比重、商品出口的市場份額仍然沒有起色,甚至還在不斷下降。

當年被特朗普吹噓為“世界第八大奇蹟”的工廠,如今卻真的只留了個球,這就是“製造業迴流”的現實縮影。僅針對熟練建築工人的匱乏,麥肯錫已經發出警告:“如果我們不組織起來應對這一問題,就會面臨非常現實的風險。”就在本文撰寫的時刻,美國製造業就業人口的比重、製造業增加值佔GDP的比重、商品出口的市場份額仍然沒有起色,甚至還在不斷下降。網絡圖片

一邊是西方國家內縮的愈演愈烈,一邊則是中國還在強調高水平對外開放的提升,其中已是高下立判。僅對外開放這一項,圍繞外資引進、技術提升、產業模式推廣、合作伙伴的搭建、內外雙循環的打通,其中便有無數的業務機會,甚至連筆者一些做大宗業務的朋友,在房地產市場下行時還半帶運氣、半是執着的找到了新的貨源或市場。他們在日常生活中,恰恰沒有割裂“宏大敍事”與“現實體感”,始終在困難中保持對新事物的尋找和洞察。

機會總給有準備的人,“雙循環”是個正在建設的大花園,柳暗花明、燈火闌珊處,還待有心人。

(六)提升格局站位,能夠總結歷史經驗和發展願景,實現中國特色外向型經濟的螺旋式上升,豐富“高水平對外開放”的內涵。

“高水平對外開放”,首先是格局之高,能夠對具體問題高舉高打。通過對過去五個世紀人類外貿史的梳理,更有利於我們認清相關概念的來龍去脈、歷史經驗的得失成敗以及市場演進的優勝劣汰。在未來對外開放挑戰與機遇並存的情況下,可以通過以下幾方面來提升我們的格局站位。

首先,正確識別和研判不同國家在不同場景下的“保護主義”內涵與訴求,合理應對,積極擴大對外開放。

正如本文和前文所反覆宣導的那樣,“保護主義”和“逆全球化”並非洪水猛獸,特別是一些南方兄弟國家的保護主義,是充滿着對保護自身民族工業的無奈,他們也有合理的發展權,而且在上一輪全球化中得不到重視。

正像習近平總書記所指出的那樣:“反全球化的呼聲,反映了經濟全球化進程的不足,值得我們重視和深思。”[19]對此我們是有能力、也有義務開展更高水平的全球化,一方面嚴厲反制不合理的貿易保護主義。

另一方面對於其他國家保護自身民族工業與民生福利的合理訴求,也需要儘可能留出冗餘,擴大外向型經濟的範圍,從外貿層次、產業投資、配套建設等方面提供差異化賦能,並在此基礎上圍繞產業鏈搭建、產銷標準制定、貨幣結算、業務管理線條等提升合作層次,擴大全球化中國方案的統一戰線。

其次,基於我國所處的歷史階段與資源稟賦,持續構建內外雙循環,並繼續助力產業升級、技術革命,提升人民羣眾的獲得感。

正如黨的二十屆三中全會所通過的《中共中央關於進一步全面深化改革,推進中國式現代化的決定》所指出:“堅持以開放促改革,依託我國超大規模市場優勢,在擴大國際合作中提升開放能力,建設更高水平開放型經濟新體制。”

正如過往對貿易戰的經驗那樣,以美國為代表的西方國家越是試圖脱鈎,我們越是歡迎在符合我們法律法規條件下的這些國家的企業與我們開展投資合作,以更寬廣的開放來應對更狹隘的收縮;並在此過程中取長補短、共同發展,加快和豐富我們的產業升級與技術革命,強化自身實力,並在此過程中以開放帶動改革,在促進經濟發展的同時,挖掘市場紅利、拓寬就業方向、提升社會福利,增強人民羣眾的獲得感。

(七)將形而下的操作實踐與形而上的價值提煉相結合,把握全球化的基本規律與發展軌跡,為“人類命運共同體”提供更多切實案例與理論昇華。

推動構建人類命運共同體,踐行全人類共同價值,落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議,倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化,是我們對外工作的要求和願景。

在上文的系列梳理中,圍繞着自身的改革與發展、中外的合作與交流、中國模式的豐富與完善、全球化內涵的充注與繼起,都有大量現實的工作可以開展,並在開展中與某些國家保護主義、關門主義、利己主義形成鮮明對比,更強有力地展現中國方案和可行性與感召力。

通過經濟發展與地緣開拓相結合,在持續推動跨區域社會化大生產的歷史進程中,實現人口、資本、技術、數據等各類生產要素在合作中的充分湧流,美美與共、天下大同,為“人類命運共同體”充注新的內涵與價值,讓中國的高水平對外開放行穩致遠。

註釋:

[1]Ronald Findlay & Kevin H. O’Rourke:Commodity Market Integration, 1500-2000,2003-1。

[2]卡爾·馬克思:中國革命和歐洲革命,1853-5.

[3]卡爾·馬克思 弗里德里希·恩格斯:共產黨宣言,1848-1

[4]到1913年,德國的製造業平均關税從1875年的4-6%攀升至1913年的13%,整體由8%上升至17%。

[5]The Economist: A historian on the myths of American trade,https://www.economist.com/books-and-arts/2017/11/23/a-historian-on-the-myths-of-american-trade,2017-11。

[6]Yeo Joon Yoon:Tariffs and industrialization in late nineteenth century America: the role of scale economies,2020-5。

[7]鄔展霞:全球關税簡史:貿易保護與自由貿易的反覆博弈,https://www.huxiu.com/article/565994.html。

[8]李曉華:美國從工業大國向工業強國轉變的經驗研究,http://gjs.cssn.cn/kydt/kydt_kycg/201708/t20170825_3621068.shtml。

[9] Kaplan, Edward S. American Trade Policy, 1923–1995 , 1996。

[10]孫玉琴,《大蕭條時期美國貿易政策與中美貿易》,2012-1。

[11]何毅:美聯儲在大蕭條期間的嚴重錯誤與啓示,https://www.sohu.com/a/292361513_118622。

[12]張小青:論美國的貿易保護主義——從歷史角度進行的分析,http://ias.cssn.cn/cbw/mgyjjj/1988/dyq_119083/201506/t20150616_2688314.shtml。

[13] 徐泉:美國外貿政策決策機制的變革-美國《1934年互惠貿易協定法》述評,2008-2

[14]張振江:從英鎊到美元:國際經濟霸權的轉移,2006。

[15]George Washington’s Farewell Address (1796),https://billofrightsinstitute.org/primary-sources/washingtons-farewell-address。

[16]貿易保護主義是本輪全球通脹的總根源,https://www.ndrc.gov.cn/wsdwhfz/202206/t20220614_1327242.html。

[17]Daron Acemoglu,David Autor,David Dorn,Gordon H. Hanson,Brendan Price:Import Competition and the Great US Employment Sag of the 2000s,2015-12。

[18]世界經濟論壇:貿易保護主義抬頭的原因,https://cn.weforum.org/agenda/2019/08/mao-yi-bao-hu-zhu-yi-tai-tou-de-yuan-yin/。

[19]共擔時代責任 共促全球發展——習近平在世界經濟論壇2017年年會開幕式上的主旨演講:http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0118/c64094-29032027.html。