他拍下死刑犯、餘秀華和失獨家庭_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间55分钟前

作者 | 久期

來源 | 最人物

那是一張平凡無奇的面孔。眼神温和,眼角略微下垂。未經打理的頭髮有些凌亂,鬍子顯然已有幾天沒刮。説話時,他露出羞澀的表情。如果忽略他講話的內容,你會以為他只是一個普通的青年男子。

那是一張死刑犯的面孔。

他因殺人搶劫被判處死刑,臨刑前一天,他對着攝影機輕聲細語地説:“我的心不是一開始就黑的。”他決定捐獻自己的遺體器官,以此贖罪。

拍攝這個註定要死亡的人,是導演範儉踏上紀錄片創作道路的起點。

死刑犯的獨白,執行時的槍響,腎臟移植的全過程,以及那包犯人母親託他們帶給兒子的花生米——這些場景在範儉腦海中不斷翻滾,令他整夜失眠。他感受到,人性善惡的界限充滿了灰色地帶和微妙矛盾。

那時他只有22歲,親眼目睹一個生命的消逝和另一個生命的延續後,他開始思考生命的沉重與人性的複雜。此後,他的鏡頭越來越多地聚焦於人的內心世界,並以極長的時間跨度來呈現個體命運的複雜變化。

在某些時刻,他亦融入敍事,成為故事本身。

兒子誕生,父親祝俊生卻高興不起來。

進入產房前,祝俊生和妻子葉紅梅一直在祈禱,希望能“生個女兒”。

此時,葉紅梅已40歲,早已過了最佳生育年齡。過去的兩年裏,她嘗試了兩次試管生育,均以失敗告終。為了調理身體,她想盡了各種辦法:去做針灸治療,一根根長針紮在她的肚皮上;吃偏方藥,粉末卡在她的喉嚨裏,讓她“惱火”。此外,還有打針、中藥、西藥……除了借卵,幾乎所有的方法都嘗試了一遍。

遺憾的是,每一次去醫院檢查,葉紅梅的“成績單”,總是不合格。

祝家經濟狀況拮据。為了省點路費,葉紅梅只能獨自一趟趟從都江堰往返成都治療。看着妻子遭罪,祝俊生心裏苦楚。他向朋友傾訴,可旁人哪裏懂得他的感受,他最終無力地説道:“你們哪有我這種心情,你們只有同情。”

祝俊生和葉紅梅。攝影:肖毅

第二次試管失敗後,祝俊生和葉紅梅放棄生育的念頭。四個月後,奇蹟發生了,葉紅梅自然受孕成功。次年5月20日,她順利生產,是個男孩。

看着眼前的嬰孩,葉紅梅表情淡淡的,沒有絲毫興奮。祝俊生臉上則籠罩着迷茫和失落。本該是充滿喜悦的時刻,他們的態度卻令人耐人尋味,帶着某種説不清道不明的哀傷。

兒子出生後的第二天,祝俊生回了趟家。家裏的電視機上方擺着兩張照片,一張是一個約七八歲女孩的單人照,旁邊是一張合照,小女孩站在中間,兩側是祝俊生和葉紅梅。

祝俊生端詳着照片,情緒逐漸難以抑制,眼淚止不住地流下來,喃喃道,“幺兒,對不起了。”

祝俊生在醫院表情複雜。紀錄片《兩個星球》截圖

2009年5月,紀錄片導演範儉來到都江堰進行汶川地震後的調研,他從一個做震後心理援助的團隊瞭解到震後失獨家庭。

志願者們建了一個“媽媽之家”,一羣失去孩子的母親常常聚在一起摺紙花,互訴衷腸,她們中的不少人選擇再次生育。這是一場充滿未知的努力,多數失獨父母早已過了生育年齡。

範儉瞭解到母親們的複雜心理,她們相信“輪迴”,希望通過再生育,讓過去的孩子重新回來。“對於那些母親來説,再生育行為就像是一種治療行為。”他解釋道。

從那時起,範儉開始持續記錄震後失獨家庭再生育的故事。葉紅梅是汶川地震後五千六百多個再生育的母親之一。

葉紅梅和祝俊生一直期待再生一個女兒。“假如生成兒子的話,給我的感覺就是,我女兒再也回不來了。”這也是不少再生育家庭的想法,希望再生一個和逝去孩子性別相同的小孩。

葉紅梅。攝影:臧妮

地震當天的細節歷歷在目。

葉紅梅懊悔,就在2008年5月12日中午,因為女兒祝星雨的作業沒做好,她還責罵了女兒。祝俊生覺得自己這輩子都對不起女兒,他曾在女兒生命的最後時刻,承諾過一定會救出她。

地震當天下午,他趕到女兒所在的學校,滿眼廢墟,教學樓已全部坍塌。

他鑽進廢墟,一遍遍呼叫女兒祝星雨的名字。凌晨三點五十,他聽到祝星雨在廢墟下回應,“爸爸,我在這裏。” 祝俊生的心終於稍稍安定。他向範儉形容那時的心情,“就像登山時,你以為他遇難了,東找西找把他喊答應了,你説心裏好高興,對不對?”

他能聽到女兒的聲音,卻看不到她的具體位置。他縮在廢墟下,邊找女兒邊救了好幾個看得到的孩子。

專業的救援隊伍趕到,祝俊生被勸離救援現場。孩子們一個個被救出來,但他始終沒等到女兒。5月23日,挖掘行動停止,祝俊生和葉紅梅在殯儀館見到了女兒的遺體。

“我明明把她喊答應了。”沒能把女兒救出來,成了祝俊生一輩子的傷痛。

兒子一歲時,祝家被一個電視節目組邀請去上海錄節目。

這是他們第一次來到上海。晚上逛完外灘後,葉紅梅在出租車上忽然對範儉説,對着黃浦江,她好想大聲喊女兒祝星雨的名字。

“不是因為她走了,我們永遠不可能來到這種地方,永遠不可能做啥子飛機,去啥子北京天安門,還有啥子外灘啊,是因為她我們才享受到這些。可是她從來沒有出過遠門,也永遠沒機會去這些地方,就感覺好對不起她,好想她。”

父母們內心的愧疚和掙扎,旁觀者永遠無法體會。地震物理意義上的重建很快,但心理的重建卻是漫長而持久的。

祝俊生常常陷入回憶的傾盆之雨。紀錄片《兩個星球》截圖

範儉再次來到祝家時,他注意到男孩有兩個名字:祝葉安瀾和祝葉桂川。

“祝葉安瀾”是祝俊生取的名字,他希望兒子未來能像戴安瀾將軍那樣英勇。可孩子身形瘦小,從小體弱多病。有人告訴葉紅梅,安瀾這名字太“大”,小孩鎮不住,葉紅梅於是找人特意改名為“祝葉桂川”。

祝俊生不認可新名字,堅持喊兒子“瀾瀾娃”,葉紅梅則喊兒子“川川娃”。在家長簽字時,祝俊生不願籤新名字,只籤“祝葉”兩個字,後面的兩個字讓兒子自己寫。

父子之間的關係變得微妙。範儉察覺到,微妙瀰漫在家庭生活的各個細節裏。

葉紅梅的一天圍繞孩子運轉。早上六點起牀,帶兒子晨練,督促他讀英語,接着準備早飯,接送孩子上下學,晚上輔導他做功課。表面上,日子波瀾不驚,一切都在有序進行。

但川川六歲那年,葉紅梅還是忍不住對範儉吐露了心聲,“他小的時候,我給他打扮成女孩子,穿裙子,扎小辮子。我其實就是在找那種感覺。”有時她忍不住對兒子説,“幺兒,你要不變成女孩算了。”

葉紅梅有時會從兒子身上尋找女兒的身影。攝影:於卓

父母在暗自衡量兩個孩子的不同。

女兒成績好,喜歡看書,乖巧懂事。小小年紀,就懂得體諒家裏的經濟狀況。她在路上撿飲料瓶子,拿給爸爸去賣錢;她心疼爸爸在外面打工辛苦,勸媽媽買東西時要選擇便宜的。

兒子性格則軟塌塌的,總是耷拉着眼,沒有神氣,像是“扶不起來的阿斗。”他貪玩,不愛收拾玩具。與父親也不甚親近,晚上怕黑,總要睡在母親身邊。祝俊生不知道如何跟兒子溝通,脾氣上來教訓兒子時,兒子通常以沉默應對。

範儉安慰祝俊生,等孩子長大後就好了。祝俊生語氣有些急迫,“有些事情一輩子都轉變不了。”這句話令範儉震驚。新的生命和揮之不去的過往疊加在一起。親密關係如何重新建立,成為一個複雜的課題。

他見證了一個家庭從絕望到有希望再到迷茫,像是在迷霧裏行走,迫切地想找到一個出口,但怎麼也走不出去。人、時間、記憶都被困在地震的裂隙中。

祝俊生讓兒子幫他拔頭髮。攝影:於卓

孩子該怎麼理解自己來到這個世界的緣由?

作為“震後一代”,川川按部就班地長大,他不是地震的親歷者,但在成長過程中卻被不斷影響着,素未謀面的姐姐以某種方式時時在場。

姐姐的照片被放在家裏最顯眼的位置,閣樓裏仍然保留着她的玩具。葉紅梅帶着他一起翻看全家福,讓他指認哪個是姐姐。他被父母教導要珍惜生命,“姐姐在的話,就不可能有你。”

就像祝俊生親自調的那碗蘸水,加鹽,加蒜,加糖。他乞求兒子可以嚐嚐,但川川不想去理解這複雜的味道。

父子倆晨跑,川川漸漸把爸爸甩在身後。攝影:於卓

對於孩子來講,這是不是一種“不公平”?

每一對再生育的父母都是愛孩子的,這種愛是複雜的。如果對新的孩子好一些,就會覺得對不起死去的孩子;總是想着上一個孩子,又覺得對不起現在的孩子。

範儉投入了十二年的時間,去追蹤失獨家庭再生育和新生命的成長,他理解父母們情感上的矛盾和掙扎。他想等到孩子們十七八歲時,再拍一部呈現孩子視角的紀錄片。

“生命的到來本身就沒有公正可言。”範儉説道。

這些年,他用鏡頭記錄了形形色色的人生。“每個人都是在沒有選擇的情況下來到這個世界的,這就是生命。比如説,餘秀華,她來到這個世界就是帶着殘疾。每個人都沒得選。”

“我家秀華故事太多了。”

周金香對範儉講述女兒的過往時,常用這句話開頭。生餘秀華時,周金香難產,缺氧導致女兒腦癱,從此行動不便。但餘秀華生性要強,不願依賴父母,為了證明自己的生存能力,她曾嘗試過許多事情:

開雜貨店,因缺乏經驗,生意不佳;養兔子,卻在給兔子割草時自己受了傷,兔子也因疫病頻頻死亡;她甚至曾考慮在街頭乞討,但最終因自尊心作祟而放棄。她去流水線打工,每天工作十二小時,離開時工錢未能拿到,腸胃卻因此受到損害。

在母親的敍述中,女兒的故事似乎總是以失敗告終,直到那首《穿越大半個中國去睡你》在網絡上引起巨大的關注。出版社迅速找她出版詩集,餘秀華成為了文化名人。

餘秀華與小貓。攝影:蕭瀟

“不知疲倦。”這是範儉對餘秀華母親的印象。

他第一次去餘家時,餘秀華剛在網絡走紅不久。院子裏擠滿了蜂擁而至的媒體和各路人士,餘爸爸忙着給大家遞煙,餘媽媽則不停為客人們添茶送水。在招待訪客的間隙,她還要餵雞、張羅飯菜。

飯桌上,周金香不斷叮囑女兒在接受採訪時要注意禮貌,見女兒只吃肉不吃青菜,她便順手夾上一筷子。她幫女兒洗髒衣服,總覺得女兒自己洗得不夠乾淨。為了照顧好殘疾的女兒,周金香付出了極大的心力。

這種細緻的關注不僅體現在生活瑣事上,也延續到了女兒的婚姻中。

餘秀華飯桌上問母親是活給別人看,還是活給自己看。

紀錄片《搖搖晃晃的人間》截圖

餘秀華19歲時,周金香招了一個上門女婿。這位比餘秀華年長十幾歲的男人,在餘秀華看來,對她漠不關心,更別提精神層面的交流。有一年,男人帶着餘秀華去討薪,他要求餘秀華在老闆的車開出來時,上前攔住。但當她問男人,如果車撞上來怎麼辦,男人沒有回應。

然而,在周金香眼裏,女婿是個不錯的人。儘管賺不到很多錢,但身體健全,將來她和餘爸爸老去時,他可以照顧女兒。

結婚第二年,餘秀華便想離婚,但被家人阻止。之後的幾年,每當餘秀華和丈夫準備去民政局時,周金香總會聯合姐妹們堵在路上,勸説他們回家繼續過日子。母親的愛帶着隱秘的憂愁。她害怕女兒行動不便,晚年可能無人照顧。

她曾對範儉表達過自己的擔憂:“他是正常人,我女兒是殘疾人。她兒子都十九歲了,離婚對兒子有什麼好處?我們這裏的男人,有誰會願意和她成家呢?”即便餘秀華已然成名,這位傳統母親的認知依然未變。

離婚後的餘秀華與前夫。紀錄片《搖搖晃晃的人間》截圖

餘秀華對這段婚姻已經厭惡至極,最終以支付前夫15萬的條件,結束了這場持續二十年的無愛婚姻。

離婚當晚,周金香在屋外抹淚不止。女兒不解母親為何如此傷心,彷彿自己做了一件傷天害理的事。在對峙中,周金香忽然埋怨餘秀華“心硬”,這讓餘秀華難過不已。

範儉理解餘秀華的難過和委屈。周金香被確診為癌症晚期後,無論是去外地治療還是住院,是餘秀華一直陪在母親身邊。這期間,父親和弟弟只是偶爾短暫探望。

在範儉眼中,餘秀華是一個“無法無天但又有情有義”的人。面對外界,她展示出肆意張揚的一面,言辭犀利,不在乎任何人的評價;但對待朋友和親人,她卻是實實在在的“行動派”,願意付出實際幫助。

經濟獨立後,她為父親購車,為兒子買房裝修;成名之後,她依然願意讓範儉持續拍攝自己的生活。她並非不在意隱私,而是希望最大程度地成全好友;即使在後來那段鬧得沸沸揚揚的戀情中,她也不計較對方是否利用她的流量和名氣,她把那當作是對愛情的回報。

“範儉,我很疼。”

電話那頭,餘秀華的聲音低落到有些聽不清楚。情緒性胃疼是她多年的老毛病,而這一次的發作是因為她所喜歡的人明確拒絕了她。多年來,範儉已經成為餘秀華的“軍師”,每當她遇到麻煩,幾乎都會第一時間撥打電話,請他幫忙分析問題。

餘秀華寫過無數首關於愛情的詩。她的詩中充斥着真摯、大膽和炙熱的情感,但內心深處,她卻始終感到“健全的人不可能愛上她,這像是一種對她生命的詛咒。”

範儉見證了餘秀華在愛情中迷霧般的境遇。

奔跑中的餘秀華。攝影:蕭瀟

2022年,46歲的餘秀華第一次正式進入一段戀愛關係。公開,結婚照,家暴,道歉,直播互罵。這段戀愛從開始到結束,如同一場鬧劇般引發了網絡上的熱議和關注。

男友Y先生,曾展現過温情的一面。他會陪餘秀華參加活動,為她仔細梳妝打扮,叮囑她好好喝水。餘秀華也承認,他確實把她的生活照顧得很妥帖。“洗澡、梳頭、洗內衣,他每天都會做。”

然而,很快,Y先生暴力的一面顯露出來。在一次爭吵中,他打了餘秀華二十多個耳光,這是他第二次施暴。餘秀華在網上發聲後,這件事不僅上了微博熱搜,警方也介入,最終以Y先生的一封道歉信落幕。

餘秀華相信自己有底氣前進或後退。攝影:蕭瀟

收到道歉信的當天,Y先生給餘秀華的經紀人打電話,想約她第二天見面,當面道歉。餘秀華毫不猶豫地接受了請求,併為這次見面做了精心準備。然而,第二天,Y先生手機關機,始終沒有出現。

範儉陪餘秀華尋找了一整天Y先生,最終等到一個令人吃驚的答覆:“我絕不見餘秀華。”Y先生解釋,見面請求並不是自己提出來的,而是她的阿姨要求的。他希望餘秀華不要再找他了。

“我們朋友都沒得做了。”面對如此決絕的話語,在那個炙熱的夏夜,餘秀華悲傷到不能自持。

很長一段時間,餘秀華不再寫詩。她告訴範儉自己寫不出詩的理由:

在沒有那段感情之前,她曾對愛情有美好、朦朧的想象,但置身於一段過於具體、過於複雜,甚至伴隨暴力的親密關係,她失去了某種想象力。

餘秀華苦苦思索為何寫不出來詩。攝影:範儉

範儉回憶起她第一次見到餘秀華時的場景。彼時,她身邊圍滿了想要採訪和拍攝她的人,其中不少人帶着“獵奇”的心理,看待這位“橫空出世”的女詩人,為她貼上“農村婦女”,“腦癱詩人”,“底層寫作”等標籤。

範儉帶着小團隊在默默拍雪景。直到現在,他還記得那天的雪花模樣,“它是雪和冰的中間狀態,是雪粒的狀態。”

在見餘秀華之前,範儉熟讀了她的詩歌,以及餘秀華所喜歡的詩人的作品。他被餘秀華的文字和思想所打動。

見面當晚,他沒有問那些常規又無聊的問題,而是和餘秀華聊詩歌,聊文學。聊着聊着,餘秀華笑着説:“你是有備而來。”

餘秀華做了一天準備,苦尋Y先生不得。攝影:範儉

為了拍好餘秀華的紀錄片,範儉讀了大量女性主義相關的作品,弗吉尼亞·伍爾夫、上野千鶴子、李銀河等等,努力理解女性的觸角和感受。“有不少時刻,我不再拍攝,我們彼此分享對生活的感悟,對情感的思辨,可以説我們不僅站在一起,我們常常並肩,有時緊緊地握手。”

範儉喜歡餘秀華身上旺盛和直接的生命力。

在他眼裏,餘秀華有敏感脆弱的一面,可以哭一整晚,哭到吐血。但她的內在力量也足夠強大,努力擺脱周圍的各種束縛,主宰自己的命運、情感和婚姻。

2016年,拍攝完《搖搖晃晃的人間》後,範儉已成為了餘秀華身邊最好的朋友之一。而餘秀華之所以信任他,也許是因為她早已發現他們之間的相同之處——都有着反抗的姿態。

高中時,範儉立志成為一名記者。從武漢大學新聞系畢業後,他先後在山東衞視和中央電視台工作。然而,電視台程序化的工作逐漸讓他感到不滿足,他希望能提升創作水平。

2003年,他考上了北京電影學院導演系研究生。此後,他邊工作邊讀研。2007年,他正式離開央視,成為一名獨立紀錄片創作者。

範儉信奉長期主義,並且隨着年歲的增長,越來越堅定地想用一生的精力去從事紀錄片行業。“只要我有體力和精力,我想一直拍到七八十歲。”

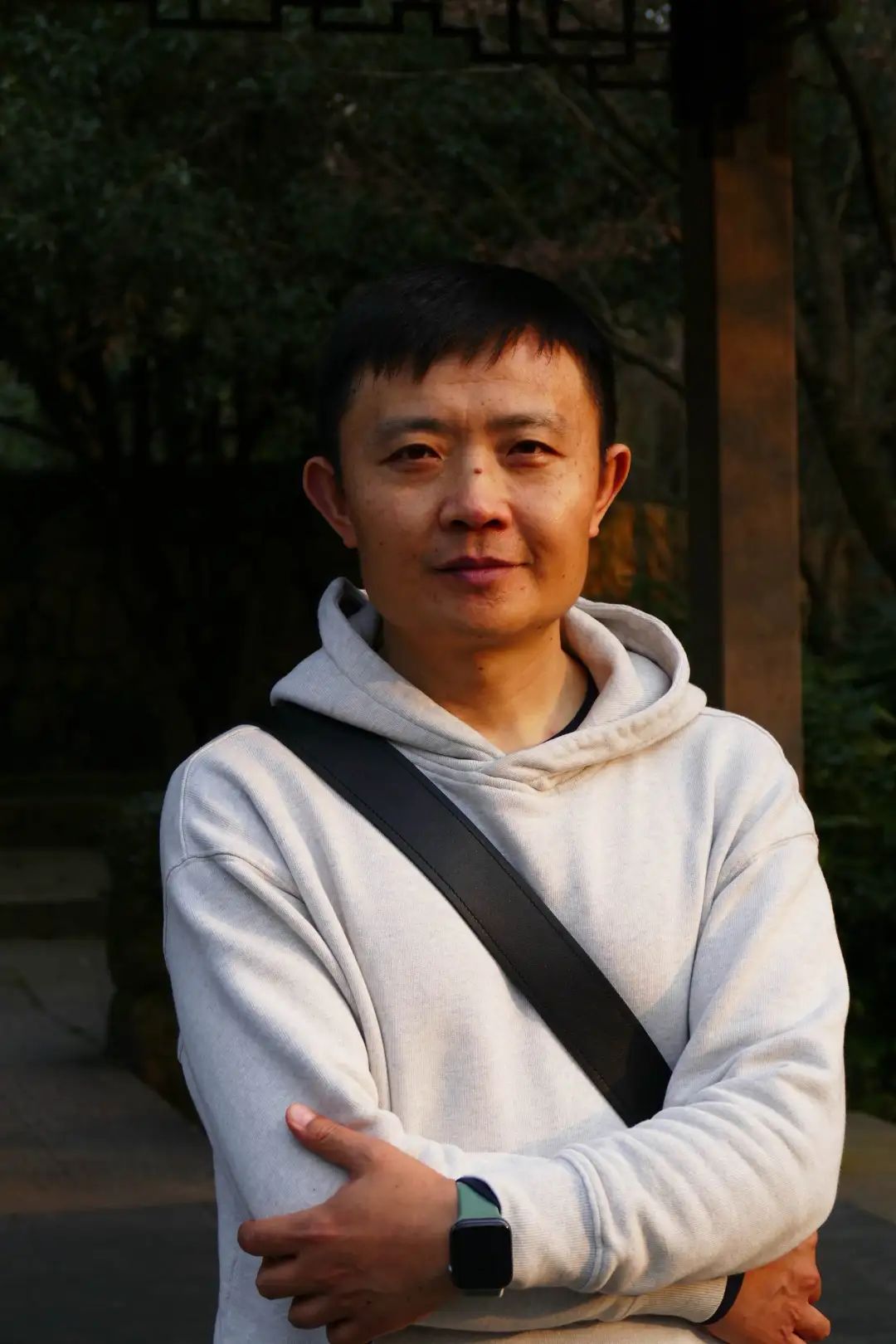

範儉

紀錄片《壽司之神》記錄了日本廚師小野二郎的故事,一位85歲的老人,窮盡一生專注研究如何做出美味的壽司。

小野二郎在片中提到:“一旦你決定好職業,你必須全心投入工作之中,你必須愛自己的工作,千萬不要有怨言,你必須窮其一生磨練技能,這就是成功的秘訣,也是讓人家敬重的關鍵。”

範儉欣賞小野二郎製作壽司時的專注狀態,那是一種純粹的匠人精神。

他有同樣的堅持。這位47歲的中年男人,在獨立製作融資艱難的環境下,已經堅持拍攝獨立紀錄片超過20年。無論行業和經濟環境如何變化,他的觀點始終是,“不要停,不要被困難嚇倒。”

範儉

他是一個理想主義者嗎?

或許,從某種意義上來講,他是在用反抗的姿態來對待當下的時代——“一個很短的時代。”視頻時長在縮短,閲讀時間在縮短,一切趨向碎片化和輕量化。作為一個文化工作者,他想在這個時代逆流而上。

但就在採訪結束的幾分鐘後,我在微信上表達了一個想法,想要為他拍一個不超過5分鐘的短視頻。不知他內心作何感想,但他還是禮貌地回應了我一段話。

這似乎和另外一個情景有些像。他將自己20多年的拍攝經歷細緻梳理,花了三年時間寫成一本書:從汶川地震的失獨家庭,到武漢被遺忘的春天,再到與詩人餘秀華之間的故事。

他在微博上表達了自己的顧慮,擔心在這個時代會不會有人願意去閲讀這本看似有點沉重的書。一位讀者回應,“這很簡單,讓他們先看餘老師的章節。”就連範儉身邊的一些朋友,拿到書也是“帶着一顆八卦的心”先閲讀與餘秀華有關的部分。

範儉的書《人間明暗》

比起宏大敍事,範儉的作品更關注普通人的命運曲折。他也曾拍過三個不同年代、不同主題的農民工題材的影片,有的人物拍攝跨度超過十年。

當我提到他的作品關注“小人物”的故事時,他立刻回應道,“我關心的是鮮活的人,不分大小。” 他關注真實的人性,那是一種更為深刻的、細膩的、多維度的探索。

在採訪中,範儉多次提到那個死刑犯的故事,那是他踏上紀錄片創作道路的起點。

從那名死刑犯的身上,他第一次感受到了人性的複雜。在父母眼中,犯人曾是個懂事的好孩子,常常幫家裏做家務。他心疼母親被凍傷的雙手,於是主動去冬日的河水裏洗衣服。

當得知兒子被判死刑後,年邁的老母親希望範儉他們能給兒子捎點花生米。她雙手顫抖,一捧一捧地裝着花生米,反覆叮囑道:“不要説是父母捎過去的,我怕他難過。”

他不是人們常規想象中殺人搶劫者的模樣。説話時語氣温柔低緩,臉上帶着靦腆羞澀的表情。最終,他選擇通過捐獻遺體的方式來贖罪,以此證明自己不是一個萬惡不赦的人。

在被槍決的前一天,他對着鏡頭緩緩地説,“我的心不是一開始就黑的,我也想做個好人。”

注:圖片由受訪者提供,文章第一張圖為於卓攝影。