深度起底岸田辭任背後的美日隱憂 | 文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-昨天 21:18

鍾飛騰

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院

【導讀】今日,日本首相岸田文雄宣佈不參加自民黨總裁選舉。這意味着在選出自民黨總裁後,岸田文雄將辭任首相。自去年11月“黑金”醜聞曝光以來,岸田內閣的支持率就持續低迷。這一政壇鉅變,對於本已危機四伏的日本經濟意味着什麼?如何看待岸田政府的改革所帶來的深遠影響?

2022年,岸田政府提出**“新資本主義”的構想,比美國更先一步改革新自由主義。本文指出,“新資本主義”既是日本擺脱經濟停滯的一種謀劃,也是應對自由主義國際秩序危機的戰略選擇。**從“二戰”後日本資本主義的發展階段看,日本經濟增長最好的時期是第一階段,這一時期也是陣營對抗的時期,即日美在經濟安全問題上共同對付其他國家。**在資本主義第二階段,日本經濟在人口老齡化、美日貿易衝突等因素影響下陷入長期停滯。**日本面臨的困境是,如果不能跟上美國的步伐實現技術創新,就只能選擇和亞洲國家重組經貿關係。在這種情況下,日本做出了向美國靠攏的選擇。在岸田的“新資本主義”構想中,經濟安全問題仍然重要,但這一次是向資本主義第一階段的迴歸,即美日合作應對中國挑戰。

作者認為,從國際政治經濟學角度看,一個大國的經濟發展水平是在與國際體系互動,而不是在單方面被動接受中得到提升的,這就是為什麼日本比美國更急迫地去改革新自由主義。為此,**岸田政府先於美國拜登政府提出,要改造以“華盛頓共識”為標識的新自由主義,邁向下一個階段的資本主義。**然而,從日本目前的國內形勢來看,“新資本主義”或許難以改變日本經濟的基本表現,而更多押注於日本對陣營對抗的再次利用,而這一提升美日同盟關係的趨勢將為東亞的區域合作帶來更多不確定性。

本文原載《雲夢學刊》2023年第6期,原題為《日本的“新資本主義”與中美日關係**》**,僅代表作者觀點,供讀者參考。

日本的“新資本主義”與中美日關係2021年10月,岸田文雄就任日本首相後宣佈推進“新資本主義”的施政目標,其核心理念是實現“增長和分配的良性循環”。岸田認為,“實現新資本主義之車的兩個輪子是增長戰略和分配戰略”,並將科技立國定為首要任務,大膽投資於綠色、人工智能、量子、生物等尖端科技的研發,同時注重供應鏈和半導體國內佈局在內的經濟安全。在分配這一側,岸田認為,如果僅僅只是增長,而不進行充分的分配,那麼消費和需求就無法高漲,就無法實現下一次的增長。

在該構想提出時,多數評論和分析集中在該構想的經濟效應上,並且認為實施此項改革面臨不少困境。英國《金融時報》當時認為這不過是一種側重於維護中小型公司利益的政策。而日本國內也有輿論認為,儘管岸田政府於當年11月19日發表了史上最大規模的財政支出計劃,但從增長戰略中很難發現新內容。對於岸田“新資本主義”中的“再分配”內容,也有日本學者認為,要實現從經濟增長到提高工資的轉變,岸田政府就要能抵抗金融界的壓力,提高對金融收益徵收的固定税率,但後者已被股票市場的反應抵消,因此,岸田提出的“從新自由主義轉變”不可能順利實現。中國社會科學院日本研究所課題組對其進行初步評估後認為,在執行基礎不穩的情況下,岸田推進此項改革的前景很不明朗。周永生認為,岸田的“新資本主義”政策一旦獲得成功,就會在日本、東亞和印太地區產生溢出效應,不過,前提是岸田不能成為短命首相。

經過近兩年的觀察,我們的初步結論是,**日本宣揚“新資本主義”的意圖遠不止於提升公司利益,而是一項旨在促進日本經濟增長和提升美日同盟關係的戰略性舉措。**作為曾經的世界第二大經濟體(1968—2009年間),目前的世界第三大經濟體和長期處在資本主義體系中心區域的日本,鄭重其事地提出一種資本主義新形態,是值得深入探討的一件事。同時,作為東亞經濟體,改革開放以來日本與中國的經貿聯繫十分緊密,中國從日本借鑑學習過不少發展經濟和提升社會治理能力的經驗。但與此同時,也有人擔憂中國經濟是否會重蹈日本的覆轍,因而仔細辨認中日經濟社會異同可能會越來越重要。從國際戰略角度看,**近年來日本顯著加強美日同盟,追隨美國打壓中國的勢頭日益突出和強勁。**在很長時期內,不少人曾相信,憑藉中日之間緊密的經貿合作關係,日本多少會在中美之間採取慎重和平衡的態度,但事與願違,日本卻日益強化經濟安全思維,那這背後的深層次考慮究竟有哪些,與“新資本主義”的聯繫在哪裏?這也是本文試圖加以分析的。

▍“新資本主義”與自由主義國際秩序的危機

對資本主義形態進行日本式的概括,在日本經濟史上並非始於岸田政府。例如,日本經濟史學者認為,**在日本經濟高速增長時期(通常認為是20世紀50年代中期至1973年),對日本企業競爭力貢獻最大的是“日本型企業體系”,**它們重視股東、銀行、交易方、職工等企業的利益相關者之間的長期關係。日本著名經濟學家都留重人在1990年回顧日本經濟發展階段時也表示,**20世紀70年代左右是日本資本主義歷史上特有的轉折點,進入了所謂“法人資本主義”時期,**其主要特點是相互關聯的法人組織網絡控制着公司的融資,公司之間交叉持股;並且,日本公司治理機制不像典型的西方國家那樣實行經營權和所有權分離,而是合為一體。

**岸田政府所謂的“新資本主義”,與達沃斯世界經濟論壇主席施瓦布提倡的“利益相關者資本主義”有內在的聯繫,二者均將社會因素放在更加突出的地位,重點解決不平等、氣候變化等問題。**按照施瓦布的定義,“利益相關者資本主義”將“確保所有利益相關者貢獻公平且分配公平,關注制度的可持續性和包容性”。2022年1月,在達沃斯世界經濟論壇上,岸田首次向國際社會公佈了“新資本主義”經濟綱領,並表示日本經濟不再處於通貨緊縮狀態,婦女參與勞動和就業擴大,安倍經濟學取得積極成效,岸田政府將沿着安倍經濟學的路徑往前走,大膽推進綠色轉型和數字化轉型。

不過,在達沃斯世界經濟論壇結束不到一個月,**烏克蘭爆發危機,這一重大事件在一定程度上改變了岸田政府的“新資本主義”的重點,從注重增長與分配的平衡更多地轉向實現增長。**2022年6月,岸田進一步細化“新資本主義”的四大支柱內容及其政策支持體系,減少了“新資本主義”中有關“分配”的內容,更加專注於增長。實際上,“新資本主義”更多地轉變為一種新增長戰略。**岸田表示,“新資本主義”是資本主義的升級版,需要解決兩大挑戰:一是經濟外部性問題,不平等加劇、氣候變化和城市化引發的問題;二是來自威權國家的挑戰,必須使民主國家的經濟具有可持續性和包容性,以捍衞自由和民主。**為實現上述目標,岸田政府設定了四個關鍵領域的改革和調整計劃,分別是人才、科技創新、初創企業以及綠色和數字倡議。對岸田當選首相時提出的“新資本主義”相關説辭進行比較後發現,當前岸田政府強調第二大挑戰,與烏克蘭衝突加劇了自由主義國際秩序危機密切相關。

烏克蘭危機爆發以來,美國學界圍繞其對自由主義國際秩序的影響展開了激烈的爭論。2022年3月,芝加哥大學米爾斯海默認為,北約應該承擔這場衝突的主要責任,原因是基於現實主義視角下的大國勢力範圍和地緣政治邏輯,烏克蘭是緩衝地帶,不能加入北約。他的這一觀點與2014年烏克蘭危機爆發時的判斷是連貫而一致的,卻引發了全世界的持續關注,多數西方人士並不同意米爾斯海默的結論。作為美國國際關係現實主義理論的代表性人物,米爾斯海默一貫認為,自由主義是一切麻煩的根源,追求自由主義霸權的目標不符合美國的國家利益,美國政府應當執行以剋制為中心的現實主義外交政策。而自由主義理論的代表性人物約翰·伊肯伯裏雖然承認自由主義國際秩序的危機源於冷戰後的擴張——特別是全球資本主義的廣泛傳播,但仍強調,如果沒有其他自由民主國家的崛起,美國也不會安全,因此,美國必須保持對其他國家事務的干預。按照米爾斯海默2019年夏季的預測,美國決策者不會接受中國成為一個地區霸權,美國已轉向遏制中國。

在此態勢下,美日同盟進一步鞏固。拜登政府上任之後,一舉扭轉特朗普政府忽視盟友的政策,於2022年5月訪問東京之際提出“印太經濟框架”,欲以盟友體系壓制中國崛起,並重塑美西方的國際領導地位。岸田政府對加強美日同盟的態度比以往更加急迫。2022年6月岸田首次參加在西班牙馬德里舉行的北約峯會,2023年1月以首相身份首次訪問美國。與2014年烏克蘭危機爆發時日本在制裁俄羅斯問題上的扭捏姿態不同,美國對日本此次參與美國發起的對俄羅斯制裁是很滿意的。不僅如此,美國也對岸田政府計劃在2027年將日本的國防開支增加到GDP的2%表示讚賞。岸田出訪美國前接受美國媒體採訪時表示,烏克蘭衝突不僅關係到東歐的命運,還關係到以規則為基礎的國際秩序。美日兩國在岸田訪美之後發佈的聯合聲明中表示,兩國將繼續維持其經濟領導地位。

與日本岸田政府“新資本主義”思想觀念轉變同步而行的是,美國拜登政府也開始放棄新自由主義的一套政策體系。2023年4月,美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文提出了“新華盛頓共識”,否定了20世紀80年代以來逐漸形成的“華盛頓共識”。**“新華盛頓共識”的提出標誌着美國放棄以小政府為核心的新自由主義,轉向曾被美國政學兩界強烈批判的產業政策。“新華盛頓共識”也包括以國家安全名義對華實施經濟脱鈎的內容。**因此,對新自由主義的不滿,不僅僅只是日本的認識,也是美國這個最大資本主義國家的看法。從時間上看,美日在資本主義形態該如何演變這一問題上雖有共識,但日本政府反應更快,比美國政府更早地承認資本主義本身需要進行大調整。2022年10月,在日本首相官邸舉行的第11次“新資本主義”研討會邀請美國哈佛大學瑞貝卡·亨德森介紹其重審資本主義的想法及海外動向,並表示要修訂此前制定的新資本主義實施計劃。亨德森是哈佛大學在任的25名校級教授之一,近年來在哈佛商學院講授“重新想象資本主義”這門課,備受哈佛大學高級領導力計劃學員的歡迎。2020年出版的以這門課程內容為主的《在着火的世界中重新想象資本主義》一書,旨在推翻20世紀70年代逐漸確立的“利潤最大化”這一新自由主義核心理念。該書贏得了美國商業人士的讚譽,這本身表明美國商業界的思潮也發生了變革。

從更大範圍看,“新資本主義”呼應了國際秩序的鉅變。岸田多次強調要重振日本的中產階級,這和美國拜登政府的政策主張相一致。西方國家的政府正努力將經濟增長的成果用於穩定社會,表現在提高工資或減輕家庭負擔,建立更公平的經濟。不過,這種努力正遭遇國際力量對比和全球經濟治理變革的挑戰。2023年8月,金磚國家領導人第十五次會晤在南非舉行,會後6個新成員國加入金磚機制。中國國家領導人在此次金磚國家工商論壇閉幕式上致辭時指出,“以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家羣體性崛起,正在從根本上改變世界版圖。新興市場國家和發展中國家過去20年對世界經濟增長的貢獻率高達80%,過去40年國內生產總值的全球佔比從24%增至40%以上”。對美西方而言,扭轉國際力量對比可能是比解決分配問題更急迫的挑戰。

因此,理解日本“新資本主義”戰略的走向,也應當從更加廣闊的國際變遷中加以研判。**對日本來説,不僅要實現本國的經濟增長,還期望繼續鞏固美西方在經濟上的主導地位。**無論是發達國家,還是新興市場國家和發展中國家,都在進行深度和廣度上規模巨大的經濟和社會轉型,共同推動了全球體系層次上的巨大變革。由於前景的巨大不確定性,各方都試圖從歷史中汲取經驗和教訓,因而很有必要重新解讀日本經濟興衰時期的歷史背景和動因,以深刻理解日本政府提出“新資本主義”的深層期待。

**▍**日本經濟增長軌跡與“失去的三十年”

按照岸田文雄在達沃斯世界經濟論壇演講時提出的觀點,第二次世界大戰結束至今,資本主義至少經歷了兩次重大變革。其一是從自由放任到福利國家的轉變,即20世紀50年代和60年代,資本主義國家紛紛建立福利國家和大政府。其二是從福利國家向新自由主義的轉變,即20世紀80年代開始興起的以“華盛頓共識”為標識的新自由主義。岸田進一步指出,在前兩次轉變中,人們糾結的是“市場還是國家”“公共還是私人”,即一種非此即彼的關係。**但在岸田看來,資本主義的第三個階段,是向“新資本主義”演變。在“新資本主義”這個階段,公共部門和私營部門之間將開展深入的合作,而不是非此即彼的關係。**從學術角度看,岸田對資本主義發展階段的這一分類吸取了學術界的既有成果,但概括不甚準確。例如,美國學者傑弗裏·弗裏登在2006年出版的《20世紀全球資本主義的興衰》一書中就已做過上述階段性劃分,並強調1950—1973年間佈雷頓森林體系之所以運行良好,就在於福利國家保障了社會層面對經濟一體化的政治支持,也就是説國家和市場的關係並非顧此失彼。

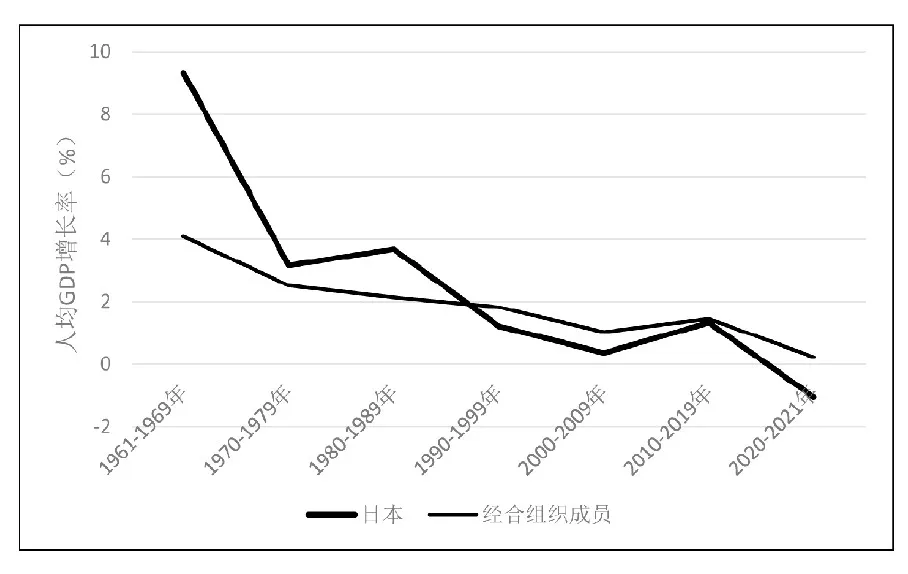

從經濟增長的表現看,在岸田所歸納的上述三個階段中,日本經濟的走勢可以説截然不同。**第一階段日本經濟增長表現特別優異。**如圖1所示,世界銀行數據顯示,20世紀60年代日本人均GDP增長率年均達到9.3%,而經合組織成員人均GDP增長率年均只有4.1%,日本是其他發達國家平均水平的2倍以上。日本經濟的異常成功引起了學術界的熱烈討論。20世紀80年代初,美國研究東亞國別區域問題的學者查爾默斯·約翰遜,提出了基於日本經驗的“發展型國家”理論,認為日本經濟的成功源於政府介入產業發展。而當時美歐主流的經濟學理論是基於自由市場的增長理論,政府作為規則的制定者,只扮演守夜人角色,並不入場。不過,基於日本經驗的經濟增長理論並沒有成為歐美學術界的主流。

日本與經合組織成員的人均GDP增速(1961—2021年),資料來源:世界銀行世界發展指標數據庫

**日本經濟停滯不前,發生在資本主義體制大變革的第二階段的中期,即20世紀90年代初。**從1992年起,日本的年均人均GDP增速便低於經合組織成員的平均增速。以十年期計算,從20世紀90年代到21世紀的第二個十年間,日本人均GDP增長率分別為1.2%、0.4%和1.3%,而經合組織成員國在上述三個十年的增長率分別是1.8%、1.0%和1.5%。以整個三十年(1992—2021年)計算,日本人均GDP增長率為0.6%,而經合組織成員人均為1.4%。日本不足經合組織的一半,這就完全顛倒了20世紀60年代資本主義第一階段時期的關係,當時日本的增速是其他發達國家平均增速的兩倍以上。也有日本學者認為,日本經歷的是“失去的二十年”,2013年安倍經濟學提出的一攬子經濟政策結束了“失去的二十年”。鑑於第三個十年日本的人均GDP增長率和經合組織成員平均水平差不多,這一結論也不算離譜。不過,自工業革命以來的200年,西方經濟體的年均增速達到2%,凡是低於2%的年份實際上都是低速增長。從GDP增長率看,20世紀90年代以來的三十年,日本年均只有0.7%,而經合組織成員年均為2.1%,兩者的差距還是很大的。從這個角度衡量,也可以説是“失去的三十年”。不難理解,日本人懷念第一個階段的增長。

日本經濟學家伊藤隆敏和星嶽雄認為,2013年安倍經濟學通過寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策,到2019年初已基本結束通縮,需求不足的問題基本解決。不過,這一判斷仍顯樂觀。國際貨幣基金組織數據顯示,2020年和2021年,日本的通脹率分別為-0.03%和-0.2%。2023年8月29日,日本政府發佈年度經濟白皮書,聲稱日本正在走出長達25年的通貨緊縮。IMF數據顯示,2022年和2023年,預計日本的通脹率分別為2.5%和2.7%。2023年初,岸田文雄曾呼籲日本三大經濟團體,讓工資增長率超過通貨膨脹率,以推進“新資本主義”的分配策略。日本厚生省公佈的數據表明,2023年5月以後,日本的工資增長率同比才有所上升。特別是工會談判結果顯示,預期60%的工會同意將今後一段時期的工資增幅提升至3%以上。如果實現這一協商結果,那麼這將是1994年以來的最高工資增幅。

“二戰”後資本主義的第二個階段,實際上就是美國領導的新自由主義全球化時期,也是被很多西方學者認為美國單極主導國際格局的時期。在這一時期日本經歷了所謂的經濟增長停滯的三十年,日本人均GDP相對於美國人均GDP的水平不斷下滑,從起初的四分之三下降至不足60%,三十年來相對值下跌近20個百分點。從這個角度看,很難説日本對美國領導國際社會完全滿意,日本在瞭解到美國國內也對此不滿意的情況下,岸田政府最終提出“新資本主義”,以否定新自由主義。

日本經濟的衰落還體現在出口上。日本貨物出口額佔世界的比重,從20世紀90年代中期的7.4%下跌至2022年的3.1%,下跌4.3個百分點。**對日本來説,其成功之道在於長期以出口立國,**國際關係學者理查德·羅斯克蘭甚至提出“貿易型國家的興起”,用以説明日本走出了一條不通過戰爭獲得經濟增長的道路。當前,日本出口佔比的大幅度下降,是辨認日本經濟影響力衰落的重要指標,也是理解日本轉向美國的一種視角。

**▍**理解日本經濟停滯的國內和國際因素

(一)國內的視角

經濟學界對日本經濟停滯不前的解釋主要集中於國內因素,特別是總需求不足。美國前財政部長、哈佛大學的勞倫斯·薩默斯曾在2013年年底提出,美國和西方主要經濟體的增長可能陷入“長期停滯”的局面,原因是世界的總需求長期不足。促使薩默斯提出這個新概念的一個現實案例實際上就是日本。薩默斯認為,儘管日本維持零利率政策,但日本的GDP還不到上一代人的三分之二,經濟無法恢復到正常狀態。**就需求側而言,日本和其他發達國家面臨的問題沒有太大區別。**日本經濟學家伊藤隆敏和星嶽雄認為,20世紀90年代以來,日本經濟停滯是需求側和供給側共同導致的。但總的來説,需求方面的影響超過了供給側方面的影響。

**真正具有日本特色的可能是人口老齡化。**伊藤隆敏等也指出,21世紀頭十年,供給方面的因素變得更為重要,日本老齡化成了經濟恢復增長的嚴重製約因素。世界銀行數據顯示,日本15—64歲人口占總人口的比例曾經是很高的,1991年達到頂峯,佔比達69.8%,此後一路下降。但在整個90年代,日本的這一年齡區間的人口占比還是高於經合組織成員的平均水平。人口因素具有一定的滯後性,人口減少既是日本泡沫經濟的結果,也是造成日本經濟長期停滯不前的主要原因之一。從2004年開始,日本的15—64歲人口占總人口比重低於經合組織的平均水平,並於2015年跌破60%。此時經合組織成員的平均水平還停留在66%,甚至比1960—1990年階段年均水平(63%)高出3個百分點。與20世紀60年代至80年代末日本經濟表現較好時期相比,2022年日本15—64歲人口占總人口的比重已下跌了10個百分點。這是造成日本經濟困境的重要原因。在21世紀的第二個十年,日本人均GDP增速要優於第一個十年,很大程度上是因為實際勞動人口的擴大,安倍經濟學成功地讓日本婦女大規模參與勞動,同時改革移民政策,大量吸引南亞和東南亞的勞動力。但是,日本人口萎縮仍將持續影響日本經濟增長前景。據英國經濟學人情報社發佈的預測,2020年至2050年間,日本實際人均GDP的增長率還能維持在1%,比1992—2021年間的人均GDP增長率高出0.4個百分點,但顯著低於1961—1991年間的年均5.2%。考慮到日本人口仍將迅速萎縮,日本GDP年均僅增長0.4%。因而,未來日本的相對經濟重要性仍將進一步下降。

(二)國際的視角

國際因素自然也是影響日本經濟增長的關鍵變量,但相關認識仍有進一步研究的必要。例如,伊藤隆敏等認為,1985年簽署《廣場協議》與日本經濟最終陷入停滯之間並不存在因果關係。這一看法與中國很多人的印象有着極大的區別。不過,伊藤隆敏也承認,日元升值推高了在日本國內生產的成本,迫使一些企業將工廠遷移至國外,導致日本國內的資本形成下降。進入21世紀,日本勞動力萎縮,進一步促使日本企業加大對外投資力度,國內產業的空心化日益惡化。

**導致日本在20世紀90年代以後經濟停滯的國際因素中,有不少與國際權力鬥爭相關。**這一時期可以分為兩個階段:**第一階段是20世紀80年代末至90年代初冷戰結束。**在此階段發生過兩件大事,第一件事是美日貿易衝突,美國打壓日本的出口,減少對日本的貿易逆差,這至少是日本貨物出口額不斷下降的原因之一。冷戰結束後,美國不再因安全因素容忍日本,特別是在技術上加大卡死日本的力度。而關於國際權勢和安全因素如何影響經濟,是主流經濟學家研究不夠深入的領域。例如,伊藤隆敏等認為,美日貿易摩擦的核心因素在於,“國際上各國國民儲蓄和投資存在差異,這在政治上是否具有合理性,更重要的是,在日本躋身世界最大的經濟體行列之後,出口導向的增長戰略是否仍然可行”。對於這兩個問題,學術界依然爭論不休。第二件事是冷戰結束後美國欲將自由主義國際秩序推向全球,促使中國和印度的低端勞動力大規模地參與國際分工體系,這可能是間接導致日本經濟低迷的非常重要的原因之一。勞動力、資本和技術是經濟增長的核心動力,當國際市場吸收大規模的低端勞動力時,資本與勞動力的比率就會發生極大的改變,日本要麼依靠創新進入科技前沿,獲得像美國那樣的專利壟斷利潤,要麼繼續維持“世界工廠”地位。因為在推動經濟運行的其他兩項要素——資源和貨幣主導權上,日本都是沒有競爭力的,日本政府曾多次努力想打破貨幣的制約,如在東亞地區推動形成日元貨幣圈,但並不成功。

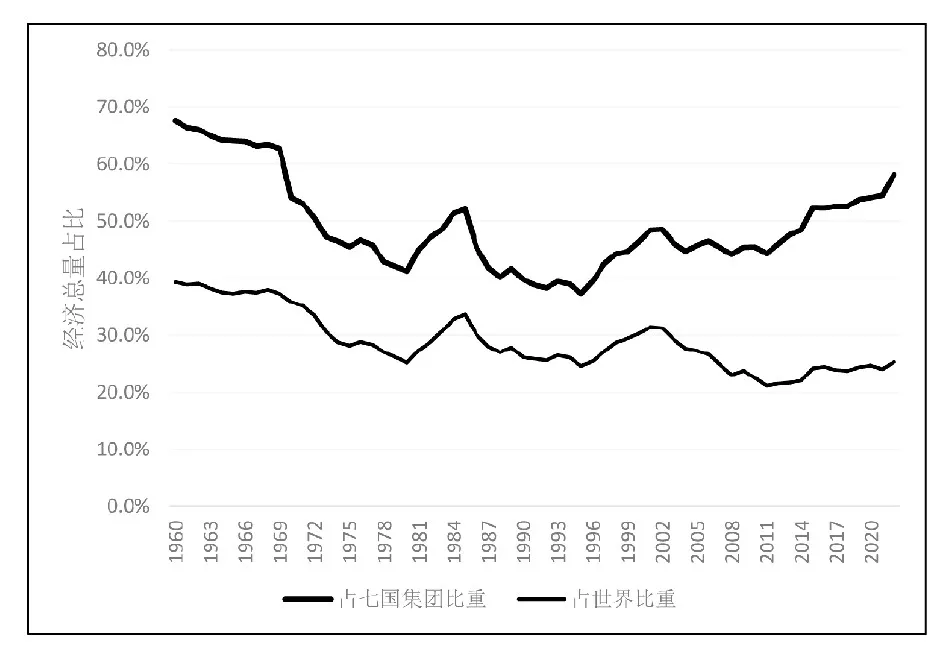

**第二個階段則是21世紀以來的二十年,這也是西方發達國家經濟總量佔比巨幅下降的二十年。**世界銀行數據顯示,按現價美元計算,經合組織成員的經濟總量佔世界經濟的比重,自20世紀60年代後期至21世紀初,長期保持在80%以上,但2022年首次跌破60%。今年5月,日本廣島舉行了G7峯會,1975年G7籌備建立時,該集團佔世界經濟的比重為62%,2008年國際金融危機爆發前夕仍有52%,但目前下降至44%。西方發達國家塑造世界秩序的能力已大幅下降。需要注意的是,最近十年美國經濟總量佔世界經濟的比重相對穩定,下降的主要是歐洲和日本,美國經濟佔發達經濟體的比重反而提升了(圖2)。全球經濟治理正朝着更均衡的方向發展,發達國家使用廉價外部勞動力,或者説不對稱地獲取跨境交易的各種好處,這樣的時日已難以再現。當前中國經濟升級加速,人力資本雄厚,擁有大專以上文化程度的人口近2.2億。中國的競爭力令美日望而生畏,並迫使美日調整其經濟政策和相互關係。由於美國在發達國家中的經濟佔比上升,很多美國盟友更希望美國扮演領導角色,這一點從盟友對特朗普政府和拜登政府截然不同的態度可以看得很清楚。

美國經濟總量佔世界和七國集團的比重(1960—2022年),資料來源:世界銀行世界發展指標數據庫

**日本面臨的困境是,如果不能跟上美國的步伐,成為創新領域的頂尖選手,就只能選擇和亞洲國家重組經貿關係。**日本作出的選擇是成立不包括中國的“全面與進步跨太平洋夥伴關係協定”(CPTTP)。目前,日本岸田政府進一步向美國靠攏,加入美國對華經濟“脱鈎”的陣營。對於日本的這種選擇,依據上文我們所作的分析,可以合理地做一個推斷,在“二戰”後資本主義發展的三個階段中,日本經濟增長表現最好的是第一階段,其次是正在展開的三十年,表現最差的是中間的三十年。而第一階段正是冷戰對抗的三十年,也許日本人會認為,一定程度的冷戰式陣營對抗有利於日本經濟發展。

需要警惕的是,目前學術界對於安全和經濟增長之間的關係瞭解得還不夠深入,學術界已有成果對安全因素的經濟影響,特別是國際體系層面的戰略博弈如何影響經濟還遠未達成共識。因而,岸田政府推出的戰略——“新資本主義”+“新時代的現實主義外交”存在着巨大的不確定性和矛盾性。日本仍需要應對亞洲經濟和美國經濟體系之間正在發生的脱鈎和重構。

**▍**結論

岸田文雄擔任日本首相後提出“新資本主義”政策體系,並認為這是“二戰”後兩個階段的資本主義——福利國家和新自由主義國家——的升級版,試圖實現增長和分配之間的良性循環。為此,岸田不僅聚焦於提升人才、技術、公司等的競爭力,還試圖搶佔數字經濟、綠色發展和氣候變化等前沿領域。然而,無論哪一階段的資本主義,都必須協調國際和國內的關係,從這個意義上説,“新資本主義”意味着日本的這一戰略不僅僅只是經濟意義上的,也會產生政治特別是國際政治的影響,因而也就不難理解,經濟安全是“新資本主義”的重要內容。不過,現有成果對“新資本主義”這一層面的分析顯得不夠。本文認為,如果從三個階段的角度分析日本資本主義的發展,那麼“經濟安全”問題都隱含其中,只不過第一階段是日本和美國結成同盟對付其他國家,第二階段是美日之間就經濟安全展開博弈,而到了岸田政府提出的第三個階段,日本的經濟安全戰略開始向第一階段迴歸,主要的針對方是中國。

在俄烏衝突影響下,日本的“新資本主義”更加註重增長,這既是對新自由主義國際秩序作出的一種應對,也是對21世紀以來國際力量對比作出的反應。美國和西方國家對經濟增長和全球經濟治理的控制力大幅度下降,但又不甘心放棄這種領導地位,因而再度出現了以陣營對抗打壓對手、鞏固領導地位的國際戰略。在日本看來,“二戰”後迄今,日本經濟增長表現最好的階段其實是福利國家體系這一時期,而這一時期也恰好是陣營對抗的時期。在戰後資本主義的新自由主義階段,如果説美國曾經歷輝煌,那麼日本可以説經歷了“失去的三十年”,以往日本學者多數時候側重於分析日本國內因素,如財政和貨幣政策、人口萎縮等,但對國際因素要麼語焉不詳,要麼乾脆承認理論上難以納入經濟學的分析框架。**其實,從國際政治經濟學角度看,一個大國的經濟發展水平是在與國際體系互動,而不是在單方面被動接受中提升的。日本對此是心知肚明的,比美國更急迫地去改革新自由主義。**為此,岸田政府先於美國拜登政府提出要改造以“華盛頓共識”為標識的新自由主義,邁向下一個階段的資本主義。美國國際關係理論當前圍繞自由主義國際秩序的爭論也表明,無論是自由主義學者還是現實主義學者,均認識到自由主義國際秩序的危機一定程度上源於過度擴張,因而縮小其範圍,強化所謂“志同道合”國家之間的合作,有可能可以重温經濟增長和佔據權勢主導地位的舊夢。不過,由於國際力量對比的深刻變化,以及新興市場國家和發展中國家的羣體性崛起,國家安全、國際安全和經濟增長的關係也在發生變化,簡單地將冷戰時期的經驗套用到21世紀恐怕不那麼容易複製前期的成功。