環遊庫爾德斯坦見聞錄(一)緣起_風聞

随水-随水文存官方账号-昨天 23:14

這是一趟説走就走的旅行。

今年二月中旬,好友林泉來諮詢我關於土耳其、格魯吉亞行程的問題。她説她去年雙十一搶了兩套成都往返伊斯坦布爾的特價機票,使用有效期截止到3月31號;因此她準備三月份跟她先生羅布兩個人去一趟土耳其,想着能不能從土耳其順便去個格魯吉亞,時間最好能控制在兩週,不超過三週。

我跟她一合計時間,覺得土耳其加上格魯吉亞對她來説不合適,這兩個國家內容都比較豐富,到了格魯吉亞沒理由不把亞美尼亞一起打包走掉,如果只有兩三週時間太趕了;而且最關鍵的問題在於,三月份高加索山脈那邊雪很大,格魯吉亞最值得一去的烏樹故里很可能會大雪封山進不去(詳見《高加索列國志(七)“絕境長城”大高加索》);格魯吉亞這麼個彈丸小國,再去的可能性不大,最好還是一次性把精華走全……

我一邊給她出主意,一邊打起了自己小算盤。

我之前去過兩次土耳其,從伊斯坦布爾一直跑到了最東邊的亞美尼亞邊境,也算是橫穿了整個土耳其,然而土耳其東南部對我而言仍是一片空白,一直想去那邊看看。

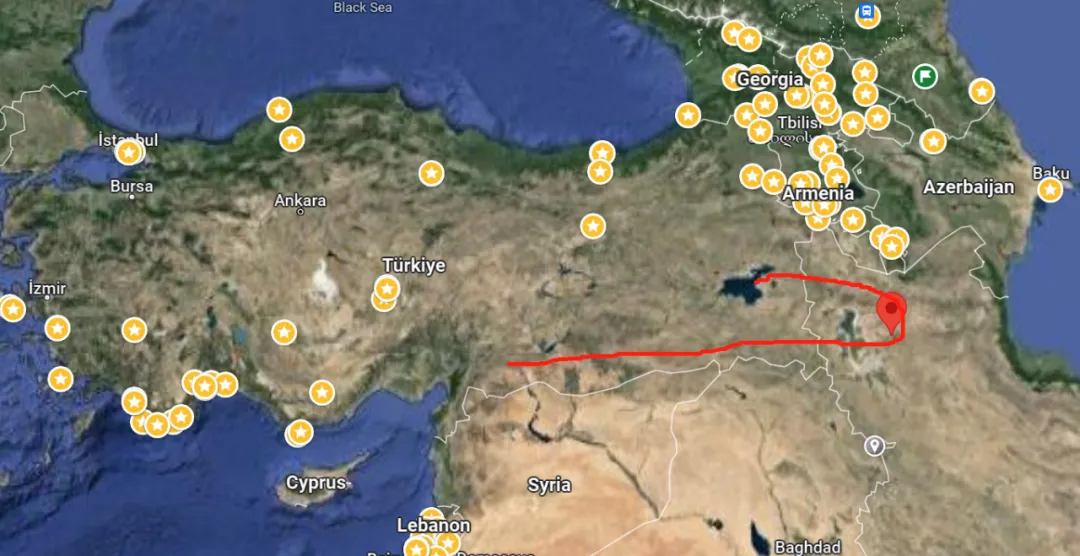

我倒不是説有執念非要去填補空白,畢竟世界這麼大,怎麼看得完?但由於之前寫《高加索列國志》的關係,我對亞美尼亞的歷史產生了濃厚的興趣,很想對古代的“大亞美尼亞地區”進行拓展考察。曾經的亞美尼亞三大海——塞凡湖(Sevan)、凡湖(Van)、烏米爾湖(Urmia)——如今只有塞凡湖在亞美尼亞境內,凡湖和烏米爾湖分別在土耳其東部和伊朗北部,甚至連亞美尼亞的聖山亞拉臘山(Ararat)也在土耳其境內。土耳其東部與亞美尼亞的歷史可謂糾葛不清,因此我好幾年前就計劃過一個將土耳其東部和伊朗北部連起來走的行程,主題是探索亞美尼亞故土。

▲亞美尼亞故土不但歷史源遠流長,而且充滿了民族和宗教的衝突,是我非常關注並想要研究的對象

林泉夫婦跟我一起旅行過兩次,一次是2020年初在印度,另一次是2022年自駕甘孜(詳見《藏曆新年甘孜闖關記》);在我去年西部考察行程中,林泉更是在我車上跟了整整一個月,同行一萬公里。所以大家都是很熟悉很有默契的旅伴了,有啥想法都可以開誠佈公直接説。

我跟林泉説,**兩三個星期時間要不咱們一起走一下土耳其東部和伊朗北部?**從土耳其東部沿着敍利亞、伊拉克邊境走,陸路出境到伊朗北部轉一圈,然後再回到土耳其。只不過這樣的話會有兩個問題,一是我們直接從冷門的土耳其東部開始走,伊朗的看點也會主要集中在北部,你們得放棄掉土耳其跟伊朗的熱門主流景點;二來這個季節當地的雪會比較大,路上可能會由於大雪引發某些行程上的不確定因素。

林泉表示,伊朗本來就是她一直想去的國家,他們並不一定非要去那些熱門主流景點,世界這麼大,一次走不完,對胃口的地方可以下次再去;至於大雪,作為南方人素來喜聞樂見——不怕雪太大,只怕不下雪。

於是我們三個人一拍即合,就這麼説定了土耳其東部加伊朗北部的行程,3月13號出發,31號回來。

▲我發了這麼一張簡陋的路線示意圖,就把林泉忽悠得全盤改了計劃。

▲2019年4月在土耳其東部遭遇大雪,雪大得把村莊都埋了

經常旅行的朋友應該知道,四個人才是結伴旅行的最佳人數——住酒店、打車都剛剛好,人數不會多到影響機動性,也不會少到吃飯不好點菜。為避免我像電燈泡一樣一個人拖在林泉和羅布後面天天被他們撒狗糧,於是立馬呼叫了我的好基友——在《拉達克往事》系列中提到過的老趙同學。

自打寫公眾號有點小名氣之後,有很多讀者留言提出過要找機會跟我一起出去旅行,對此我都是“呵呵噠”。關於旅伴這個問題,如果跟團的話無所謂,但像這種充滿未知的探路式旅行,我對旅伴的態度是“寧缺毋濫”——寧可一個人落單,也不要隨便找不熟的人結伴。旅伴在某種意義上相當於“短期配偶”——跟一個人吃喝拉撒二十四小時在一起,要共同應對處理各種突發狀況並進行快速決策,簡直就是考驗人性的試金石,因此合適的旅伴可遇不可求。

算起來,從2014年跟老趙在印度的旅途中認識,到2024年剛好十年。我跟老趙剛認識的時候,咱倆都是一年至少有半年在外頭行走的浪蕩子;如今我結婚生子有了家庭的牽絆,而老趙基本上還是十年前那樣的狀態,滿世界到處晃悠。我在拉達克舉辦婚禮的時候,他在婚禮上給我當了一回“孃舅”(拉達克傳統婚禮男方的孃舅必須到場,那次我的親孃舅沒去,老趙給我救了場),從此之後他差不多就算是我半個親戚了。我們本來就三觀相似,加上結伴旅行過多次,互相之間的默契自不用説。去年的西部考察,他也是同行的小夥伴之一,從拉薩一直跟到了德令哈。所以我、林泉、老趙可算是經歷過一起長線旅行考驗的小夥伴,大家彼此熟識,是個可以放心一起結伴去中東“探險”的黃金組合。

後來的經歷證明,多虧我們是個早已經歷過磨合試煉的團隊,並且大家都性格成熟能夠顧全大局,否則恐怕沒等到旅行結束,我們這個團隊就會被這趟“寢食難安”狀況百出的行程搞得分崩離析……

我提出計劃時,老趙正準備要去日本,他立刻響應召喚,將原計劃40天的日本行程壓縮到20天,好跟我們同一天飛伊斯坦布爾——説來也巧,他原本就打算日本結束後要去中東,我只不過讓他計劃提前了。

老趙就位後,我們火速訂好了3月13號飛伊斯坦布爾的機票——有多火速呢?林泉找我問格魯吉亞行程的第二天早上,我們就確定了土耳其東部加伊朗北部的方案,並把四個人的機票都出好了……所以這可不就是一場説走就走的旅行嘛!

拉好微信羣之後,大家説起伊朗行程結束後要怎麼分頭走。林泉夫婦的返程機票是3月31號從伊斯坦布爾飛成都,這個已經被鎖死,所以他們大概率會直接從德黑蘭飛去伊斯坦布爾,在伊斯坦布爾待個兩天然後回國;我説我打算最後直接從德黑蘭回國,就不去伊斯坦布爾了;老趙幽幽地説了一句:我從伊朗直接去伊拉克。

我瞬間就不淡定了——神馬?伊拉克!?我也要去!

很多人聽到伊拉克的第一反應恐怕就是戰亂——這國家能去嗎?那裏有啥好玩的?難道不危險嗎?

我不知道有多少人像我一樣,是看着《一千零一夜》故事書長大的。自從我上了小學能夠閲讀開始,我就在《一千零一夜》的故事裏無數次看到**“巴格達”和“大馬士革”**這兩個地名,對於這兩座城市我有一種莫名的幻想與嚮往——或者不妨説是“情結”。儘管我知道伊斯蘭黃金時代的巴格達和大馬士革跟現在已經完全不是同一回事兒,但在我“這輩子一定要去的地方”列表上,巴格達和大馬士革一直都是排在最靠前的。

而且吧,伊拉克也確實在我“近期預備前往國家”的列表上。關注中亞和南亞的讀者可能聽過一位大神,名叫汪段泳,人稱汪博士、汪神。汪神曾是上海外國語大學的一名教師,疫情期間滯留阿富汗和巴基斯坦,可算是中國在阿富汗搞田野調查的第一人,也是個中東愛好者。我去年跟他在上海面基喝酒,當真是一見如故。汪神去過伊拉克,向我極力推薦——他説現在中國人去伊拉克可以落地籤,特別方便;而且伊拉克的戰爭已經結束,比巴基斯坦、阿富汗安全多了;最關鍵是伊拉克人對中國人特別友好,基本上不用擔心坑蒙拐騙……被他這樣一説,我心頭頓時對伊拉克長了草。當時就覺得,既然伊拉克開放了,那得趁早去,有些東西去晚了可能就看不到了。

於是,我當即決定,等伊朗走完可以讓林泉夫婦先回去,我跟老趙兩個人繼續去伊拉克。

沒想到林泉一聽我們都要去伊拉克,瞬間也不淡定了。首先,她跟我一樣也是看着《一千零一夜》長大的,對巴格達有着同樣的童年情結;其次,她的專業是珠寶設計,對藝術品、古玩頗有研究,伊拉克作為兩河流域的人類文明發源地對她有着不可抵擋的吸引力;第三,在她眼裏我和老趙都是“身懷絕技”的旅行達人,她今後恐怕很難結到這樣的旅伴去伊拉克,機不可失……

於是,林泉當即宣佈,她不是那種會被折扣機票束縛行程的人!言下之意便是——哪怕拼着已經訂好的返程機票作廢,也不能錯過伊拉克。

接着老趙又幽幽地説了一句:去完伊拉克他去敍利亞。巴格達有國際長途大巴,28個小時直達大馬士革。

我聽到“敍利亞”和“大馬士革”又凌亂了——這可是《一千零一夜》裏的大馬士革啊!2019年去黎巴嫩時碰到幾個借道貝魯特去大馬士革的中國人,我就很想去大馬士革,但那時候申請敍利亞簽證需要邀請函。如今敍利亞內戰已經結束,大體上恢復了和平,尤其是西部的大城市,基本上都回歸了正常生活秩序,整體安全水平跟巴基斯坦差不多;邀請函也已成為歷史,直接陸路口岸落地籤,是個可以説走就走的地方。既然都已經到了巴格達,實在沒理由不把大馬士革一起去了——將伊拉克和敍利亞一網打盡,簡直一口氣圓了我的一千零一夜之夢。

林泉跟我一樣也很心動,立馬唸叨起了大馬士革玫瑰精油和阿勒坡手工香皂。大家發現了沒有,我們這幾個小夥伴之間其實存在一條“PUA食物鏈”,我跟林泉一起討論行程的時候,都是我PUA她、給她種草;老趙一出現,咱倆都會被老趙牽着鼻子走,他是站在“PUA食物鏈”頂端的男人。而位於食物鏈底端的顯然是羅布,林泉去哪兒他都無條件跟從,所以我們只需要説服林泉就行了。

但問題在於我們不像老趙那樣擁有幾乎無限的時間,林泉需要回成都處理工作上的事情,我四月份國內有一堆瑣事等着我——辦理經適房公積金貸款、給兒子報名幼兒園、申請印度簽證等等……這趟我之所以能跑出來,是因為我跟太太講好了,下次換她單獨出門、我來一個人帶倆娃。我對行程的計劃是最多三個星期,跟家裏也是這麼説的——土耳其、伊朗、伊拉克各安排一個星期,趕一趕還是能走下來的;但假如再去敍利亞,時間將徹底失控。

這是因為,往返敍利亞的航班依然沒有恢復正常,大部分情況下進出敍利亞都得要走陸路。已知確定可以進出敍利亞的陸路鄰國有黎巴嫩、約旦、伊拉克,假如我們從伊拉克去敍利亞,那麼大概率會從黎巴嫩或者約旦離開,等於一下子要多去兩個國家,這樣一來一個月恐怕都不夠。

然而敍利亞的吸引力是如此強烈,我心想或許可以砍掉伊朗,直接從土耳其東南部陸路進入伊拉克北部,再從伊拉克的巴格達去敍利亞,這樣時間就來得及了。

但我並不確定這個線路能否走通,於是把這個想法跟當時正在烏茲別克斯坦孔子學院當院長的汪神交流了一下。汪神立馬拍着大腿跳了起來——

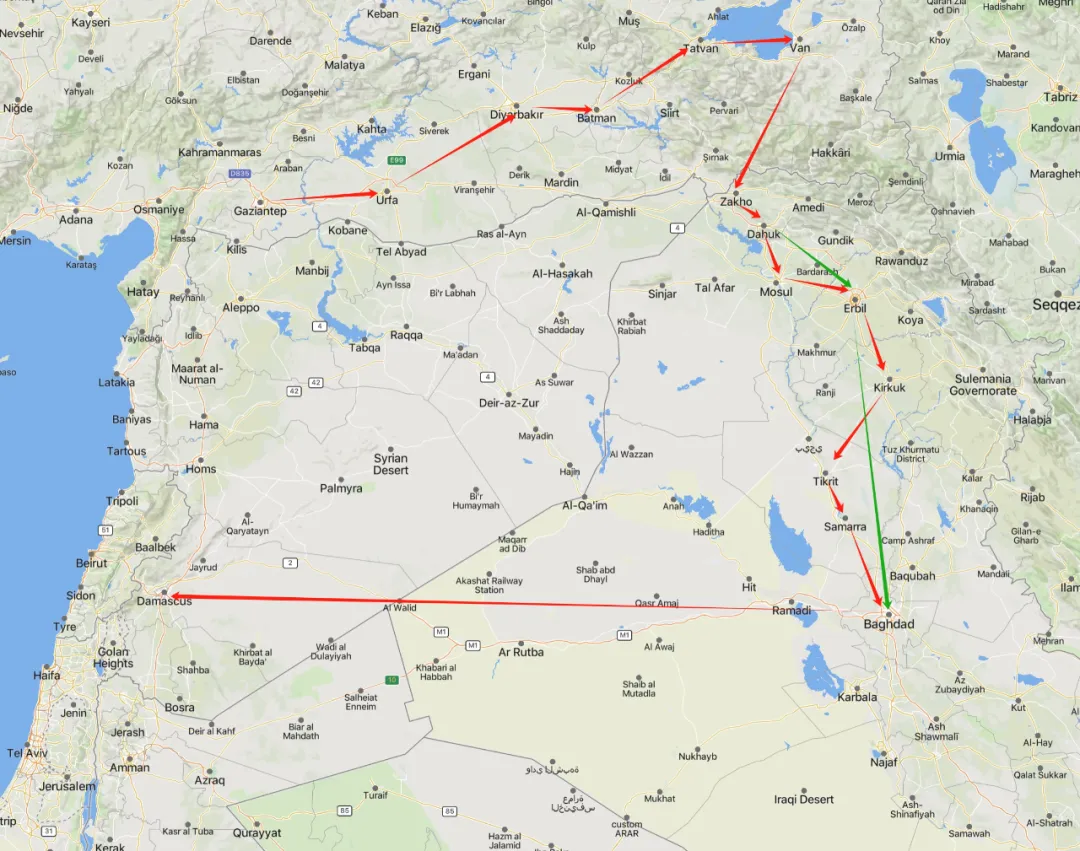

“兄弟,這條路走不通啊!我那時候就是像你這樣想的,從土耳其東部的扎胡口岸(Zakho)進了伊拉克。這個口岸過境完全沒有限制,土耳其海關直接把我放了出去,伊拉克那邊也可以落地籤,走路走個十分鐘就過去了。但問題在於,那裏是伊拉克的庫區(庫爾德地區),庫區政府發的簽證只能在庫區跑,去不了伊拉克中央政府控制的地方。我那時候想去摩蘇爾(Mosul),到了摩蘇爾外面就被檢查站攔着不讓進,不認庫區簽證。我沒辦法,只能從伊拉克庫區陸路出境到伊朗北部的馬哈巴德(Mahabad),在伊朗冒着大雪坐了整整三天三夜的車,一路南下從伊拉克最南部的巴士拉(Basrah)重新入境,才終於進入了中央政府控制的地區……”

這段話包含的信息量巨大,對那邊地理環境缺乏認知的話肯定會看不懂。簡單來説呢,伊拉克的庫爾德自治區事實上是“國中之國”,跟伊拉克中央政府控制的地區之間有“口岸”——中央政府不認庫區發的簽證,但庫區認中央政府發的簽證。這也就意味着,對於外國人來講,伊拉克庫區和中央政府轄區之間存在“單行道”,我們經由陸路可以從巴格達北上去庫區、去土耳其,但不能從土耳其南下直抵巴格達——除非你到了庫區之後,從庫區首府埃爾比勒(Erbil)坐飛機去巴格達,走一遍機場海關入境的流程。

▲這是汪神畫的他自己的線路示意圖,由於無法進入摩蘇爾被迫繞了一個大圈

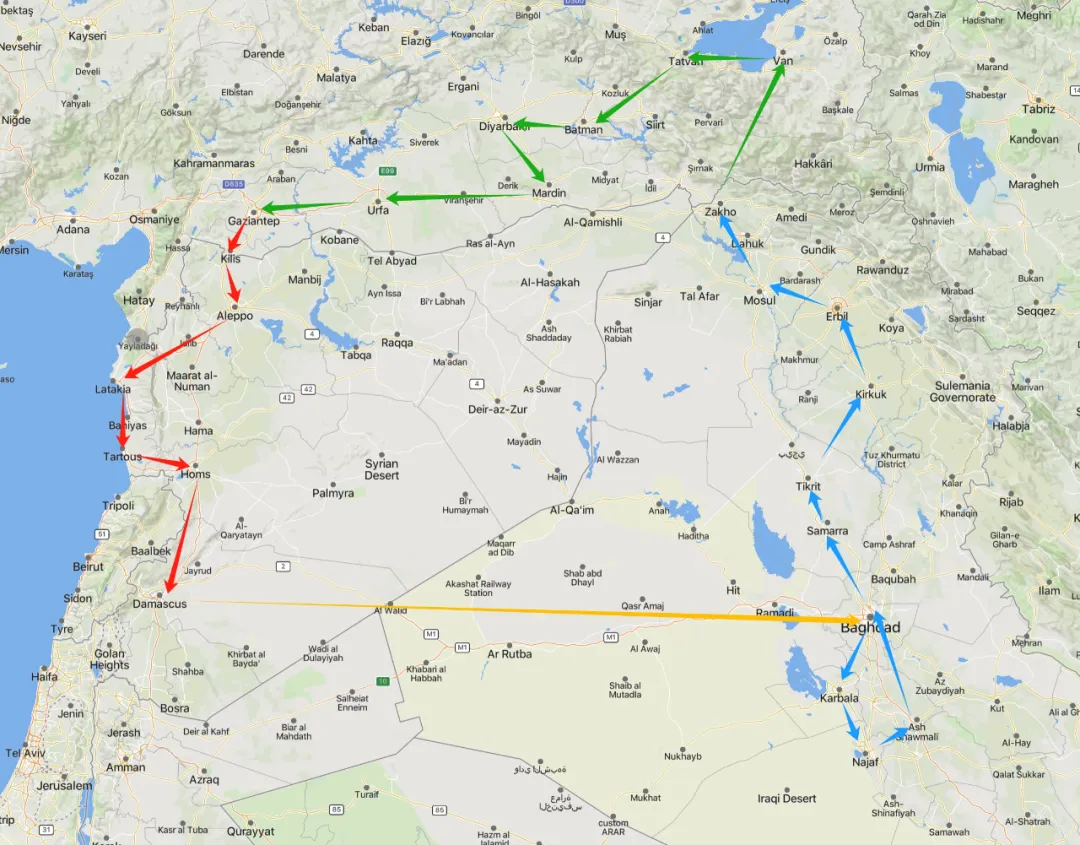

▲紅色箭頭是我預想的捨棄伊朗的走法,但被指出走不通,中間一段要用綠色箭頭取代,必須坐飛機到巴格達。

我猶不死心——那有沒有可能,我們把整個行程倒着走?到了土耳其之後可以直接去中部城市加濟安泰普(Gaziantep),從地圖上看那裏到敍利亞的阿勒坡(Aleppo)僅一百來公里,而且有口岸公路連接,會不會可以直接過去呢?從網上查到的信息看,這個口岸在2023年土敍邊境大地震之後已經重新開放,用來從土耳其往敍利亞運送人道主義物資;但通貨運不代表通客旅,我並不確定這個口岸是否允許我們這樣的外國旅客通行。假如能夠從土耳其直接去敍利亞,最後再從伊拉克北部庫區回到土耳其,那麼各種行程上的糾結都將迎刃而解,走成一個完美的環線……然而由於這幾個國家的邊境通行政策一直在變化,這一方案的可行性,恐怕只有親自到土敍邊境口岸實地瞭解一下情況才會得到確定的答案。

▲我預想的反穿走法,以左上角為起點,先去敍利亞,最後回到土耳其

所以儘管我們在行前已經考慮了各種各樣的情況,由於能夠掌握的最新信息有限,實地走起來仍然會面臨着許多的未知變數。而且我們訂完機票才發現,今年伊斯蘭教的齋月,正好是從3月13號開始——這也就意味着,我們的旅程將完全覆蓋齋月。

按照伊斯蘭教的規定,齋月期間要求穆斯林從日出到日落這段時間完全禁食,連水都不能喝,也不能進行任何娛樂活動。只有小孩兒、病人、旅人、老年人、經期孕期哺乳期婦女擁有豁免權,允許在齋月的白天進食。我們雖然不需要遵守齋戒,但齋月期間在伊斯蘭教國家旅行顯然會有諸多不便,比方説可能會找不到吃飯的地方,許多場所的開放時間也都會隨着齋月作息變更……更雪上加霜的是,我後來發現,我們到伊朗的那幾天剛好是當地的波斯新年!這些問題進一步加劇了我們這趟行程的不確定性,只能走一步看一步。

但也正是邊境通行、齋月、波斯新年等不確定因素的疊加,使得這場旅行過程中增添了不少稀奇古怪人在囧途的插曲。假若一路走得順風順水,我可能就沒有動力將這次旅行的見聞如此鉅細靡遺地記述下來了。

▲這是我們最後實際的走法,三種箭頭顏色分別對應三個國家

既然決定寫下來,我隨後要考慮的問題是——這篇遊記要怎麼寫?我可不想寫那種流水賬式的遊記,得要設計一條相應的主題線索,才能讓遊記寫得有深度。這次旅行涉及到的主題線索非常之多——亞美尼亞故土、美索不達米亞文明、庫爾德斯坦;但由於時間不夠充裕,對於這些主題的探索都留有一些遺憾。“亞美尼亞故土”主題缺了阿塞拜疆飛地納希切萬(Nakhchivan),“美索不達米亞”主題缺了敍利亞,“庫爾德斯坦”則未能去到敍利亞庫區、伊拉克庫區的內線,以及伊朗庫區的首府薩南達季(Sanandaj)。

經過一番權衡,我決定還是以**“庫爾德斯坦”**為主線來寫,因為我們的行程大致就是繞着三個國家的庫區走了一圈,這是相對而言最為連貫的一條線索;其他內容可以作為支線,穿插在旅行故事中進行敍述。

出乎意料的是,當我開始動筆寫作、覆盤這趟旅行時,又引出了幾條新線索——一是古代波斯帝國的三朝歷史,二是什葉派與遜尼派之間的血海深仇,三是2003年美國入侵伊拉克引發的蝴蝶效應……我原本只打算寫個7、8萬字,寫的時候很努力地對內容進行取捨,結果一不小心,最後居然寫了超過25萬字。

所以這部遊記所涉及的內容,遠遠不止“庫爾德斯坦”,你還能讀到突厥民族主義的實踐、古波斯文明的傳承發展、伊朗的不作就不會死、什葉派對伊斯蘭教的重新發明、美索不達米亞文明的早熟和燦爛、當代伊拉克的悲催、ISIS的崛起……

相比這些擴展出去的支線,“庫爾德斯坦”反而可能是大家最陌生的一個主題。所以在講述這次的旅行故事之前,我先跟大家簡單鋪墊一下關於“庫爾德斯坦”的背景知識。

大多數人對庫爾德僅有的認知,大概就是前幾年新聞裏報道過的跟ISIS作戰的庫爾德女兵。據説ISIS武裝分子特別怕跟庫爾德女兵交戰,因為被女人打死上不了天國,無法得到72個處女的獎勵;於是庫爾德武裝把女兵視為能夠在士氣上壓制ISIS的“剋星”,組織了很多女兵上陣——其實吧,就連這一認知也不完全正確,庫爾德武裝有很多派系,並不是所有的庫爾德武裝都會讓女兵上前線作戰。

▲很多人對庫爾德的認知來源於這篇帶有八卦娛樂性質的報道

我以前對庫爾德也跟大家一樣無知,第一次知道“庫爾德斯坦”是因為看到一篇文章,裏面介紹了美國退役陸軍中校拉爾夫·彼得斯(Ralph Peters)根據民族和教派的分佈繪製的一張**“理想化的中東地圖”。他認為假如按照他的方法重新劃定中東國家的國界,將能夠很大程度上解決目前中東的民族和教派衝突問題。在這張地圖中有一個顯眼的改變就是把土耳其、敍利亞、伊拉克、伊朗各挖了一塊出來,組成了“自由庫爾德斯坦”**(Free Kurdistan),給我留下了深刻的印象。

▲上圖是現在的中東地圖,下圖是拉爾夫設想的中東地圖

後來我的一個朋友——之前在馬格南大師班學習時認識的同學楊達,跑去了中東專門拍了庫爾德人。他是據我所知中國最早、也是唯一一個關注庫爾德題材的攝影師。他2016年從土耳其離境的時候,由於被發現去過土耳其庫區而被關進海關小黑屋,遭受了嚴厲的盤問和搜查。通過他的“庫爾德人”系列組照,我才對庫爾德人有了一個相對具體、直觀的印象,不過我得説他的照片並沒有讓我感覺到庫爾德人有什麼特別之處,也沒能對他們的歷史有進一步的瞭解……

直到這次自己實地走訪“庫爾德斯坦”,我才終於得以正視庫爾德人這個龐大卻被忽視的羣體。

這個羣體有多大呢?庫爾德人的總人口有三、四千萬,是整個中東僅次於阿拉伯人、突厥人、波斯人的第四大民族,同時也是全世界人口最多的一個未能建立自己國家的民族(Stateless nation)。歷史上最著名的庫爾德人是薩拉丁(Salah ad-Din,1137-1193),為穆斯林重新奪回了耶路撒冷,創立了阿尤布王朝(Ayyubid Sultanate)。基督教世界發起的第三次十字軍東征,目的就是為了幹掉他,好萊塢電影《天朝王國》(Kingdom of Heaven)講的正是這段歷史。薩拉丁在西方世界大大的有名,但我估計在中國可能有不少人從未聽過這個名字,我不確定九年制義務教育課本里面有沒有提到過他。而且薩拉丁也並不怎麼強調自己庫爾德血統,他對自己的宗教身份認同似乎遠大於民族身份認同。

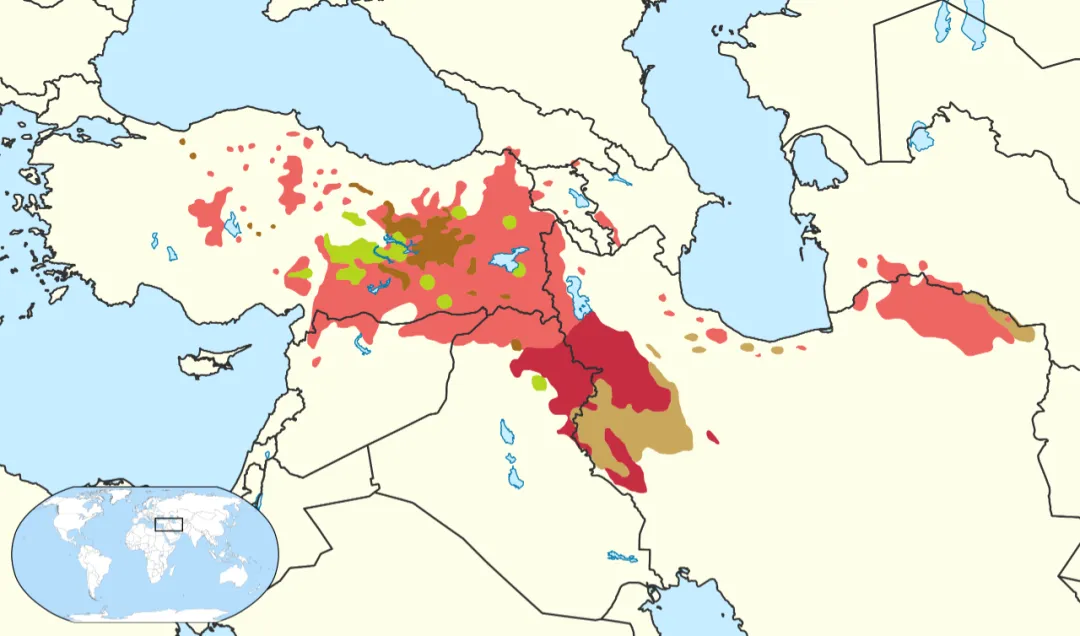

庫爾德人擁有自己的傳統聚居地,即所謂的**“庫爾德斯坦”。庫爾德斯坦目前分佈在四個國家境內——土耳其、伊朗、伊拉克、敍利亞,通常簡稱為“庫區”,按照方位分別對應北部庫區、東部庫區、南部庫區、西部庫區**。由於庫區大部分都是山區,不同庫區被山河形勢分割得支離破碎,所以庫爾德人的傳統社會組織形態,也是比較原始的山地部落制度。在奧斯曼帝國時期,除伊朗庫區外的庫爾德人,看似統一於一個大帝國之下,事實上被劃分給了帝國的不同行省——這種行政上的分割,可説是如今庫爾德人被分割在不同國家的前因。

▲被分割在四個國家的庫爾德斯坦。有一點要説明,所有關於庫區的地圖都是不準確的,因為庫區邊界從未正是劃定過,只有個大概邊界

▲這張庫爾德斯坦的地圖邊界就跟上面那張差別很大

我這次分別去了土耳其、伊朗、伊拉克,這三個國家的主體民族分別是突厥、波斯人、阿拉伯人,而庫爾德人在這三個國家裏都屬於人口最多的少數民族羣體。

然而身處不同國家的庫爾德人,卻有着截然不同的境遇和命運。

很多人可能會覺得,中東這些突厥、波斯人、阿拉伯人、庫爾德人明明長得都差不多,咋能搞出那麼多不同的民族來?我們眼裏的中東民族,其實就跟西方人眼裏中國人、蒙古人、日本人、韓國人等東亞民族一樣,雖然外貌上差別不大,實際上語言、歷史、習俗、傳統都有很大的區別。

一個簡單且相對靠譜的識別民族之間親緣程度的方式,就是看他們的語言。別看中蒙日韓四個國家的人長得挺像,漢語、蒙古語、日語、朝鮮語卻都屬於完全獨立的四種語系——不同語系意味着這些民族早在發展出語言之前就已經分化了。所以就算中蒙日韓在文化上的相互交流影響十分緊密,本質上有着不同的民族起源。

而突厥、波斯人、阿拉伯人也正是這種情況,他們的語言分別屬於突厥語系、印歐語系、亞非語系,這就意味着這些人的老祖宗來自不同的地方,既不同文也不同種,文化傳統存在很大的差異。

庫爾德語屬於印歐語系的印度-雅利安語族下面的西北伊朗語支,跟西南伊朗語支的波斯語親緣關係相對比較近——主流觀點認為,庫爾德人是公元前7世紀統治伊朗高原的米底人與波斯人相融合形成的山地遊牧民族,米底人現在已經沒了,而波斯人和庫爾德人這些來自於伊朗高原的民族説白了都是古代雅利安人的後裔。從這一角度來看,庫爾德人跟北印度人的親緣關係,都比跟突厥人、阿拉伯人的關係要更近。

▲庫爾德語及其方言的分佈情況

或許有人會覺得,這些族羣不都是穆斯林嘛?穆斯林之間的宗教認同不應該大於民族認同嗎?大家可能想象不到,世界上最反伊斯蘭的,恰恰是穆斯林自己——伊斯蘭教不同教派之間的仇恨其實比穆斯林和非穆斯林之間的嫌隙要大得多。打個比方來講,相比素不相識的路人,你是不是會覺得跟你打官司爭家產的親戚更加面目可憎?根據統計數據,從1979年到2021年間發生的48035起伊斯蘭恐怖襲擊,其中有89.5%的受害者是其他穆斯林,所以穆斯林的宗教認同並不成立,親戚反而更容易成為冤家。(關於這些內容,我後面章節會詳細展開)

更何況,突厥和阿拉伯人都搞過轟轟烈烈的民族主義運動,因此土耳其和伊拉克的庫爾德人,都有過“非我族類”的悲慘遭遇。

我在《是什麼讓莫迪成為了莫迪?——印度教民族主義意識形態簡史》一文中講到過,土耳其實際上是一個靠着出道早、得以成功上岸的非典型“法西斯國家”。突厥在近現代歷史上充分實踐過大規模的宗教清洗、種族清洗,跟後來的納粹相比,他們輸在屠殺的技術含量和效率比較低,論心狠手辣有過之而無不及。

奧斯曼帝國對亞美尼亞人基於宗教清洗的大屠殺,我在《高加索列國志(一)“隔壁老王”土耳其》裏寫過,後面的章節裏還會再展開,這裏只講落在突厥手裏的庫爾德人怎麼個悲催法。

話説奧斯曼帝國在一戰中戰敗後,被《色佛爾條約》(Traité de Sèvres)割得七零八落,那真叫一個喪權辱國,簡直不給突厥活路。

▲《色佛爾條約》把奧斯曼帝國切割慘了,只分了很小一塊自留地給突厥

▲一戰前後中東格局的變化,現代土耳其、伊拉克、敍利亞、約旦、黎巴嫩等一堆國家都是在奧斯曼帝國廢墟上建立起來的

凡事過猶不及,這個條約把突厥給逼急了,俗話説置之死地而後生,兔子急了還得咬人呢!——也當真是他們氣數未盡,天降猛人凱末爾(Mustafa Kemal Atatürk,1881-1938),挽狂瀾於既倒,扶大廈之將傾,一頓操作猛如虎,帶領着已經被打垮過一次的突厥進行絕地反攻,居然打敗了西方列強,廢除《色佛爾條約》,建立了世俗現代的土耳其。這種反敗為勝用武力重新簽約的情況,在世界歷史上都是很少見的。

凱末爾不僅是個軍事奇才,同時也是個政治奇才,他的治國理念在那個時代的亞洲相當超前,被後人概括為了凱末爾主義(Kemalizm)。凱末爾主義積極的一面在於相當世俗化,反對宗教權利,但與此同時它也大肆宣揚民族主義、民粹主義、國家主義、威權主義——這幾個“主義”在進行國家力量動員的時候特別管用,後來希特勒將這些“主義”進行了極端化,於是納粹主義橫空出世。

在凱末爾主義之前,十九世紀的奧斯曼帝國曾經有過一個泛突厥主義(Pan-Turkism),強調突厥種族的優越性,主張全世界的突厥聯合起來。凱末爾事實上有受到泛突厥主義的影響,但他的野心恰到好處,不想管也管不了其他突厥國家的破事兒,只打算把注意力集中在土耳其國內,試圖將所有的土耳其公民置於優等民族“土耳其人”的身份認同之下,構建單一民族認同——於是土耳其境內包括庫爾德人在內的異族都因此遭了殃。

按照《色佛爾條約》的劃分,土耳其庫區的庫爾德人原本有機會建立自己的國家。然而土耳其獨立戰爭推翻《色佛爾條約》之後,庫爾德人不但獨立建國的機會泡了湯,還生活在種族清洗的陰影下。後來的土耳其統治者繼承凱末爾遺志,為了將土耳其打造成“單一突厥民族國家”,不遺餘力地消滅“庫爾德人”這一身份認同、否定這一民族的存在——在某些特別嚴苛的時期,“庫爾德”這個詞一度成為禁忌,土耳其的庫爾德人禁止自稱“庫爾德人”,只能以“山地土耳其人”自稱,同時也禁止在公開場合使用庫爾德語……違反的話可能會面臨拘留乃至起訴。大家可以想象一下這種做法,就好比咱們要求藏族自稱“山地漢人”、蒙古族自稱“草原漢人”、維吾爾族自稱“西域漢人”,是不是特別荒誕誇張?

但受“泛突厥主義”影響的土耳其人是這樣想的:我們優等的大突厥民族願意接納你們庫爾德人成為突厥大家庭的一員是抬舉你們……

這種文化滅絕的高壓政策自然引發了庫爾德人的反彈,與土耳其政府鬥爭了好幾十年的庫爾德工人黨(PKK,Partiya Karkerên Kurdistan)正是在這樣一種背景下成立的。從上世紀80、90年代開始了堅持不懈的長期鬥爭,我這次造訪的土耳其東南部,直到前幾年還都屬於局勢緊張的叛亂地區,爆發過反政府的內戰。

諷刺的是,庫爾德人對土耳其的反抗,在很大程度上正是受了凱末爾主義的影響——民族主義覺醒、爭取自主獨立的政治權利、組織武裝力量進行反抗殖民主義、進行民族解放運動……這些都是凱末爾教會他們的。庫爾德工人黨創始人阿伯杜拉·奧賈蘭(Abdullah Öcalan)乃是凱末爾主義的忠實實踐者,這大概就是所謂的“迴旋鏢效應”吧。

目前庫爾德工人黨依然處於活躍狀態,2022年還在伊斯坦布爾製造了一起爆炸案。不過在土耳其政府的強勢圍剿下,庫爾德工人黨目前基本上已經全部轉移到了國外,主要包括歐洲、敍利亞,以及山水相連的伊拉克庫區,因此土耳其政府時不時就會對伊拉克庫區進行越境打擊……

伊拉克庫區是相當特殊的一個地區,早在十多年前伊拉克依然處於戰亂的時期,就已經有不少中國人前往伊拉克庫區,因為伊拉克庫區是一個事實獨立的“國中之國”——可以説,在這幾十年的中東大亂局中,伊拉克庫區是唯一一個戰後比戰前狀況更好的地方。當然,他們付出的代價是幾十萬庫爾德人的生命。

還是要從奧斯曼帝國在一戰後被肢解説起,西方列強在重新劃分中東格局時,未能充分尊重當地民族、宗教、文化的具體情況,可説是當今中東亂局的根源。戰後從奧斯曼帝國劃分出來的伊拉克王國當時是由英國託管的,英國曾在一戰前承諾給予伊拉克庫區獨立地位,這一承諾未能兑現引發了庫爾德人的叛亂,當地庫爾德領導人馬哈茂德·巴爾贊吉(Mahmud Barzanji,1878-1956)在1920年宣佈成立“庫爾德斯坦王國”,自立為“國王”,後來英國人在平叛過程中俘虜了馬哈茂德。

沒想到剛剛平定了伊拉克庫區的叛亂,拒絕承認《色佛爾條約》的土耳其人對包括伊拉克庫區在內的整個摩蘇爾省提出了領土主張,而且還派部隊進入了伊拉克北部,給英國人造成了更大的麻煩。當時英國駐伊拉克的行政長官自作聰明地覺得可以利用庫爾德人和土耳其人的矛盾,讓伊拉克的庫爾德人去牽制土耳其。於是將囚禁在英屬印度拉合爾等待接受絞刑的馬哈茂德任命為“總督”,並給予了庫爾德人有限的自治權,希望他能夠領導庫爾德人解決土耳其的威脅。

沒想到這一招“借刀殺人”成了“放虎歸山”,馬哈茂德野心勃勃,一回到自己地盤就又自立為王了,還跟土耳其人結盟一起抗英……只不過,最後的結果是土耳其被收買,放棄了對伊拉克北部的領土主張;而馬哈茂德則再次被英國人抓獲。

馬哈茂德的獨立嘗試雖然失敗,卻激活了庫爾德人的民族主義。1958年伊拉克王國被推翻後,英國勢力完全退出了伊拉克,伊拉克庫區和伊拉克中央政府進入了此消彼長的拉鋸戰——每當中央弱勢,地方上就強;中央強勢,地方就會受到壓制。庫區隔三差五鬧叛亂,中央政府“大棒加胡蘿蔔”對他們時而拉攏時而鎮壓……但由於誰都幹不掉誰,這些互動純屬內耗,即便分出了一時勝負,也遠遠實現不了伊拉克以及庫區的長治久安。

與此同時,由於境外勢力的地緣政治博弈、對伊拉克石油資源的爭奪,伊拉克庫區一直被視為一股可以用來制衡伊拉克中央政府的力量;而庫區領導人也很清楚自己的價值就是“被人當槍使”,不遺餘力地利用境外勢力對“槍”的需求搞政治投機,設法為庫爾德人謀求最大的利益。這裏所説的“境外勢力”包括但不限於——蘇聯、美國、伊朗、土耳其、敍利亞,這些國家在歷史上都曾為了自己的利益都支持過庫爾德人。

薩達姆上台後,曾想過要和平解決庫爾德問題,甚至差一點就成功了;然而一個和平統一的伊拉克,並不符合境外勢力的利益,雙方因而談崩,並由此引發了內戰。兩伊戰爭期間,庫爾德在境外勢力的支持下成為了伊拉克境內堅定的反政府力量,被惹毛的薩達姆對庫爾德人進行了種族滅絕式的大屠殺。但庫爾德人並沒有被嚇住,海灣戰爭爆發後,他們又在伊拉克北部搞叛亂。為了預防薩達姆的殘忍報復造成人道主義危機,伊拉克庫區從那時起在聯合國的軍事保護下實現了事實上的區域自治。

2003年美國推翻薩達姆政權,替庫爾德人解除了最大的威脅,庫爾德人才算是熬出了頭。2005年伊拉克臨時政府制定了新的憲法,成立“聯邦制”,庫爾德地區作為自治區的法律地位得到保障,成為了伊拉克的一片“世外桃源”。然而在中央政府轄區,薩達姆下台後留下的權利真空,卻導致了激烈的權利鬥爭和教派衝突,此起彼伏的戰亂一直持續到2017消滅了ISIS才結束。隨着戰後伊拉克中央政府的日益穩定和強大,這幾年庫區明顯又開始受到壓制,不得不交還一些之前趁亂奪得的領土、資源和權利……不過“聯邦制”的新憲法,確保了伊拉克庫區至少不會再回到從前那種缺乏權利保障的日子。

如今的伊拉克雖然還有偶發的襲擊和騷亂,但基本已經走出了戰亂的陰影,所以我們才能在伊拉克安全地旅行。

相比土耳其和伊拉克,伊朗庫區對於自治的訴求最少,對庫爾德民族主義也並不怎麼執着。這主要是因為伊朗庫爾德人之前就生活在波斯薩法維王朝的治下、認同波斯文化,伊斯蘭革命後的伊朗政府也把庫爾德人視為波斯民族的分支,基本上沒有對他們進行過過於嚴苛的壓迫。

1946年伊朗庫區曾經短暫地建立起過一個所謂的“馬哈巴德庫爾德斯坦共和國”,但那其實只是蘇聯操控下的傀儡政權,存續不到一年便被剷除……由於兩伊之間的地緣政治博弈,伊朗長期以來都是支持伊拉克庫區叛亂的最主要“境外勢力”;反過來,伊朗境內零星的庫爾德叛亂組織基本上也都是巴格達支持的,但由於伊朗庫區缺乏民眾基礎,這些叛亂活動基本上不成氣候。在兩伊戰爭期間,伊朗把伊拉克的庫爾德人視為自己的盟友,曾收容了一百多萬躲避薩達姆屠殺的伊拉克庫爾德難民。雖然遜尼派為主的庫爾德人不同於伊朗主流的什葉派,但由於對外樹敵太多,伊朗政府必須搞好內部團結工作,因此伊朗國內的民族和宗教政策其實還是比較包容的,不會去為難少數民族和少數教派;就我所見,庫爾德文化在伊朗庫區得到了充分的尊重和保留,有許多庫爾德人活躍於伊朗政壇,他們跟波斯民族享有同樣的權利。

這其實很諷刺——土耳其政府千方百計想要消滅庫爾德人的身份認同,反而強化了這種認同,我在土耳其碰到的庫爾德人一上來就會強調自己的庫爾德身份,那種語氣讓我感到他們覺得自己十分特別;伊朗政府從來不在意庫爾德人的身份認同問題,庫爾德人自己也變得不在意這種身份認同,並不會覺得自己有什麼特別……

這正是“身份認同”的悖論,越想消滅一種身份認同,這種身份認同就會越牢固。猶太人、亞美尼亞人之所以能夠在亡國離散之後依然堅守自己獨特的身份認同,正是出於這一原因。只有兩種辦法能夠消滅身份認同,其一是從肉體上徹底消滅這個族羣,比如乾隆時候對準噶爾人的種族滅絕;其二是通過許多代人的平等對待,讓他們自己遺忘原本的身份,比如定居開封的“一賜樂業教”猶太人。(參見《一神教文明的千年之殤》)

我個人感覺,伊朗庫區、土耳其庫區、伊拉克庫區在某種意義上分別代表了庫爾德人的過去、現在、未來——伊朗庫區就好像從前那些生活在多民族的大帝國下、民族意識淡薄的庫爾德人,過着相對傳統的生活;土耳其庫區則是生活在強權統治下、民族意識高漲的庫爾德人,對獨立自治有着強烈的訴求;伊拉克庫區則是歷經無數苦難和壓迫,在付出了巨大代價之後,終於爭取到了自治權利的庫爾德人。

但這並不是説,“未來”就比“過去”更好。雖説“民族自決”是一種世界趨勢,可“趨勢”未必是好的,就好像宗教極端主義和民粹主義在當下也是一種世界趨勢。“一族一國”乃是歐洲人固有的思維方式,如今成了所謂“普世價值觀”的一部分。然而這種民族主義思想不僅造成了歐洲自己的長期分裂和衝突,還輸出影響了自古以來多民族混居於大帝國治下的亞洲民族,不知導致了多少仇恨和離散。古代歐洲最輝煌的時期是大一統的羅馬,近代歐洲的崛起靠的是多民族的殖民帝國——因此是否非要“一族一國”、“民族自決”,是一個值得商榷的問題。

另外還有一個我沒有去到的敍利亞庫區則介於土耳其庫區與伊拉克庫區的發展進程之間。敍利亞庫區跟伊拉克和土耳其的庫區在地理上沒有難以逾越的阻隔,純粹被行政的邊界所分割。敍利亞庫區原來跟土耳其庫區一樣,民族認同受到壓制,文化遭到滅絕;後來又跟伊拉克庫爾德人一樣,藉由敍利亞內戰這一機遇,通過與ISIS作戰刷了不少存在感,獲得大量國際援助,控制了敍利亞庫區的大部分地區並建立了自治區……但其前景尚不明朗。因為像庫爾德人這種小民族的命運,從來都不是掌握在自己手裏的,很大程度上由大國博弈所決定;目前國際秩序的重構,對庫爾德人來説,即是機遇也是挑戰。

以上,只是我對“庫爾德斯坦”的速寫式概括,旨在幫助大家對這個之前可能一無所知的概念建立起初步的認知輪廓,這些相關歷史都會在後面的正文中結合我在當地的見聞展開。

想來十分令人感慨,假如不是因為親自去了這些地方,我恐怕永遠不會注意到庫爾德民族這些曲折磨難而又戲劇化的歷史;而通過了解庫爾德民族的歷史,又讓我猛然驚覺——曾經或現在正發生在庫爾德人身上的事情,不也正發生在當今世界的某些小國家、小民族、小地區嗎?某些民族或地區總是幻想自己追求“獨立”的事業會得到某些大國出於高尚“普世價值觀”的鼎力支持,殊不知大國眼裏只有地區的制衡以及自身的利益,仰人鼻息的小民族、小地區不過是些身不由己的籌碼罷了……意識形態全是幌子,利益才是永恆的。

這正是腳踏實地旅行的意義——觀察真實的世界、總結背後的現象、發現歷史的規律,從而更深入地去理解這個世界運行的邏輯。