“中國精英的面貌正發生變化, 十分耐人尋味”|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-10分钟前

梁晨 | 南京大學

董浩 | 北京大學

李中清 | 香港科技大學

任韻竹 | 香港科技大學

【導讀】近年來,對教育系統是否還能培養出精英的疑慮在日益擴大。隨着高等教育的大規模擴招,中國的教育體系在整體上由精英主義向大眾化轉型,出現了學歷貶值、教育內卷等趨勢。與此同時,既有的教育精英作為社會流動機制的獲益者,正試圖堅守階層身份以免“下流”,對下一代進行密集養育成為潮流。那麼,縱觀歷史,那些****通過教育選拔出來的精英,究竟擁有怎樣的家庭出身?他們的出現與時代的需求有何關係?

通過對1865-2014年間教育精英個人資料的梳理,本文聚焦這一羣體構成的歷史變化,及其與國家發展、社會流動的關係。(1) 在1865-1905年,教育精英基本由全國性的官員或中高級士紳子弟構成(>70%)。(2) 在科舉廢除後的1906-1952年,大學生的家長多為商人和金融人士、律師、醫生和教師等專業職業技術人員(>60%)。鑑於通商口岸開風氣之先,大學生集中在京津、長三角和珠三角地區。民國時期的大學招生有強烈的本地偏好,乃至有學者認為,真正的“全國性”高校可能只有北大、清華和燕京三所。(3) 院系調整後的1953-1993年,新的大學統招統考制度重新按地區劃分名額。以北大為例,大多數省份從每1000個高中畢業生中錄取1人。在招生時以行政手段給予照顧,導致來自全國各地的無產階級子弟成為教育精英的重要來源(≥40%)。(4) 在1994-2014年,隨着各地有產家庭迅速增加,其子弟通過重點高中成規模地進入了精英大學,成為教育精英的主體(>50%)。

作者指出,**在西方,客觀考試下的賢能選拔機制較新且影響有限,精英身份遺傳性強、階層相對固化,若非通過大規模吸納人才移民等其他機制,社會活力必然有限。**而中國在近代以來,雖然主流知識體系和教育內容基本按照西方標準進行了改造,但客觀考試和強調賢能的體制卻得以保留下來。中國教育精英羣體不僅規模迅猛擴張,而且社會和地理來源格外多樣,給社會發展帶來了活力。

****本文原載《社會學研究》2017年第3期,原題為《江山代有才人出——中國教育精英的來源與轉變(1865-2014)》,限於篇幅有所刪減,****僅代表作者觀點,供讀者參考。

江山代有才人出

——中國教育精英的來源與轉變(1865-2014)

**▍**引言

精英羣體來源結構轉變和新興精英羣體登上歷史舞台往往被視為社會轉型的重要標誌。

相較於社會革命,以精英羣體構成轉變為基礎的社會轉型往往不易察覺,但對社會發展的意義同樣深遠。重組國家政治經濟生活秩序的社會革命和改變新老精英羣體構成的社會轉型是最為重要的兩種社會變化。這種“人”的轉變未必顯見,但往往能長期、深入地改變社會整體的運行機制與文化,促成根本性的社會變化。因此,理解新精英羣體及其形成機制對全面認識長期歷史演變和社會發展可能更為重要。

隨着人類社會從以財富佔有為核心的資本主義市場化時代轉變到以精英教育、高人力資本為基礎的知識經濟時代,世界可能因教育精英羣體的崛起而實現從第一次鉅變走向第二次鉅變,全球對教育精英羣體的關注更為凸顯。

與西方教育精英羣體新近勃興不同,中國教育精英羣體歷久彌新。唐代確立的全國性科舉制度和考試文化使中國獲得了逾千年的發展教育精英培養系統和社會流動機制的歷史經驗。在科舉制“學而優則仕”的規制下,傳統中國的教育精英們雖然最終仍要依附或轉變成政治精英才能進入社會上層,但統治精英羣體並非只是來源於權力階層,減少了階層固化。西方在工業革命的過程中逐漸在權力精英系統之外產生出以工商業者為主體的新財富精英羣體,此時中國商人團體雖也有發展,但由於科舉體制下商人並不具備較高的社會地位,一定程度上使得優秀人才流向了教育和政治精英羣體,工商界“失去了較為優秀的成員,使一個獨立的資產階級的形成更加困難”。

換句話説,中國長期的傳統是居廟堂之上的國家權力體系和民間教育體系相結合的社會,這與近代以來的西方全然不同。

**近300年來,教育精英在中國人口中的比例大為增加,甚至遠超全國人口的增長規模。**1700年左右中國總人口約1.5億,而當今中國人口超過13億,增長了9倍左右。整個國家接受過高等教育的人口從10萬多增長到了1億多,擴大了1000倍。在學教育精英也從十數萬增長至上千萬,增長超過100倍。教育精英的大幅增加顯然和晚近以來國家教育制度調整、現代學校設置等關係密切,尤其是20世紀30年代以後國家支持下的各級教育擴展以及1949年以後國家推行的初等教育普及與高等教育擴張。這一系列轉變中教育精英來源的變化及其對社會發展的影響是我們研究關注的重點。

****▍****不拘一格降人才:精英教育者家庭身份的變遷

**1865年以來,中國教育精英的社會來源(家長職業)發生過多次顯著變化,形成了特點分明的四個階段:**1865-1905年為第一個階段,官員與科舉成功者子弟成為了教育精英的壟斷者;1906-1952年是第二個階段,商人和專業技術人士等新職業羣體代替傳統官員羣體,在教育精英的家長職業中佔據明顯優勢;1953-1993年是第三個階段,工農或無產者子弟成為新的教育精英優勢羣體;1994-2014年是第四個階段,有產者和工農無產者子弟混雜,但有產者子弟的優勢逐漸顯現。150年來,教育精英的家庭來源持續不斷地轉變着,對中國社會產生了根本性的影響。

第一階段,帝制中國教育與科考成為個人、家族實現向上社會流動或保持社會高階層地位的關鍵。根據何炳棣的研究,**明清教育精英的來源具有一定的多樣性。**以進士為例,1371-1904年,近60%的進士來自獲得過中等以上功名(生員以上,不包括生員)或官員身份的家庭,近12%來自前三代中只獲得過生員但沒有更高功名和官員身份的家庭,但也有超過30%來自前三代均未曾獲得任何功名或官職的家庭。換言之,明清時期約1/3教育精英出身於非教育精英家庭。

1865-1905年,來自官員家庭或具有中、高等科舉功名家庭的子弟的優勢進一步擴大並形成壟斷,他們自身素質與掌控社會、應對世界的能力也具體影響了中國社會的演變,這也成為第一階段中國教育精英羣體社會來源最顯著的特徵。19世紀中晚期,在太平天國運動失敗、洋務運動開展之後,舉人、進士來自官員和中、高功名家庭的比例從60%上升到了70%,加上來自低級功名家庭的子弟,其比例從近70%擴展到了90%。晚清新政後,隨着科舉廢止,新式教育得到引進和推廣,一些並非出自傳統科舉或官員家庭的子弟躋身其中,沒有任何功名和官職家庭子弟的比例才有了提高。

第二階段,即從廢除科舉後到1952年“院系調整”以前,教育精英的社會來源出現了巨大轉變,新興的商人羣體和專業職業技術人員子弟佔據了壟斷地位。按國民政府教育部1948年的估算,晚清新學制建立以來,中國本土共培養專科以上畢業生26萬人左右,其中本科生約16-18萬人。這些大學生的家長職業結構與傳統時代相差很大,以商人及以金融人士、律師、醫生和教師等為主體的專業職業技術人員羣體子弟代替了原先的官員子弟,在教育精英中佔有明顯優勢。

晚清民國教育精英既有來自傳統精英家庭的,也有相當部分來自新興精英家庭。一方面,大量晚清官員和士紳由“政”轉“商”,通過插足商業、高利貸業和金融業尋找新的發財途徑。這種從傳統士紳到資本家的轉變有一個較漫長且不明確的過程,他們之間往往有一代人的間隔,其社會基礎由此變得很複雜。另一方面,19世紀末,買辦作為晚清新興社會最初和最重要的羣體代表,因為掌握了大量財富而成為受人尊敬和舉足輕重的人物,他們“原來奴僕般的出身卻逐漸從人們的記憶中消失”。買辦子女是最早大規模接受西式教育的,是早期的中國大學重要的學生來源,他們的家庭顯然並非上一個階段的精英家庭。隨着地主、富農及知識分子都參與到各類商業經營中去,地方社會的主政者基本轉變為“東家、小股東及經紀人”,中國基層社會的“政治中心”“由秀才、舉人及家族長的宅第,轉移到地主、商人及高利貸者所組成的三位一體的商店之中”。這一階段中國教育精英在社會來源上發生了本質性轉變。

教育精英家長職業的結構性轉變是國家與社會對知識、學術和才能的定義與價值取向轉變的後果。隨着傳統科舉的廢除和西式教育體系的建立(當然,最初的教育體系主要仿效的是西方體制在東方的改進者——日本教育模式),**“****西學”取代“中學”已成為精英教育不可逆轉的趨勢。精英教育獲得者的主要家庭狀況也由此轉向“西化”。**商人羣體不僅大多集中在以上海為代表的各類條約口岸城市,更親身參與了中國工商業的近代化轉變。職業技術人員不僅同樣集中於類似的城市,而且大多已經接受過較完備的西式教育。因此,民國大學生的主體來自通商口岸城市中的商人與專業技術人員家庭,家庭職業背景和地理分佈都比較集中。

1949年以後,隨着院系調整、招生方式和考核標準的改變以及各級教育的擴展,教育精英的社會來源結構進入到了**第三個階段,以往幾乎無法進入教育精英階層的工農無產者子弟迅速成為教育精英最重要的甚至主要的來源。**根據一所國家級精英大學(北京大學)、一所地方省級精英大學(蘇州大學)1952年以來全部本科生學籍卡所做的研究,由於受“出身照顧”政策的影響,20世紀50、60年代高校新生中工農無產者子弟的比例迅速提高,很快在國家和地方兩級都達到了壟斷地位。1978年恢復高考並取消出身照顧政策後,工農無產者子弟依舊是大學生的重要來源,在地方高校中的優勢更明顯。從工農(體力勞動者)與非工農(非體力勞動)的比例來看,1953-1993年,中國高校中的工農子弟從1952年前幾乎難覓蹤跡到超越非工農,成為絕對主力,再到“文革”後有所調整但仍是非常重要的精英來源,形成了教育精英社會來源的全新階段。

20世紀50年代以來,教育精英中的工農子弟幾乎都來自前一個時期的非教育精英家庭,是當時社會的中下層或底層,因此這一時期中國教育精英的社會來源轉變是相當巨大的。這種轉變的發生最初顯然與國家政策轉變,但在“改革開放”以後,隨着對政治出身的考量從高考招生措施中退出,官員、專業技術人員等在文化資本佔有上更具優勢的家庭子弟比例有所提高,但並沒有能從根本上改變工農子弟在精英教育者中佔據相當份額的事實。

**1993年以後,教育精英的社會來源逐漸呈現出新特徵,雖然工農無產者依然佔有一定比例,但有產者開始上升。**1995年以後高校普遍擴招,在以北大為代表的國家級精英高校中,幹部子弟、專業技術人員等新時期的有產者子弟所佔比例具有明顯優勢,是學生來源的主體。工農等勞動羣體子弟的比例與80年代相比有所下降,但至少在2000年以前還保持着超過30%的比例且較為穩定。在蘇大這樣的省級精英高校,有產者子弟的優勢非常有限,勞動階層子弟與有產者子弟基本實現了“等量齊觀”。勞動羣體子弟的比例能繼續維持下去,除了和客觀考試製度相關外,可能也受到了20世紀90年代起出現的留學熱潮的影響,但具體影響還有待研究。

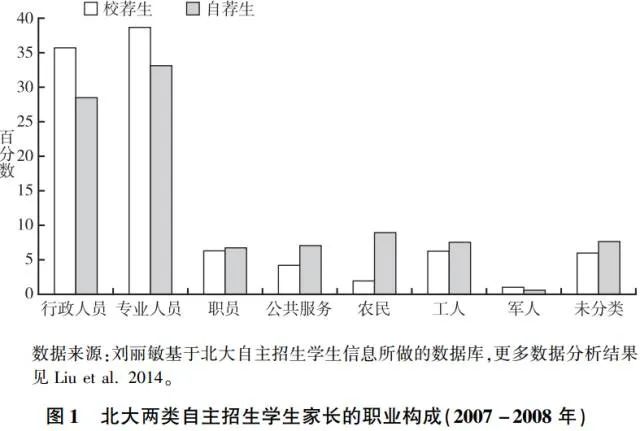

從2003年起,教育部在維持統招統考制度主體地位的同時,開始在一些重點大學試點“自主招生”制度。以北大2007、2008兩年的自主招生為例,從最初的20548名申請者到簡歷篩檢後剩下5003名筆試參加者,再到筆試淘汰後剩下的2189名面試參加者,直到1602名最終錄取者,來自有產者家庭的子弟比例越來越高。

以上數據分析表明,**由於中國社會長期堅持的相對客觀的考試具有開放性,形成了一種全國範圍的教育精英羣體。他們與地方性的精英羣體不同,具有鮮明的時代特點,隨着時代的變化而變化。**1865-1905年,中國教育精英中超過60%是官員子弟;到了1906-1952年間,超過60%的教育精英已經換成了商人和專業技術人員子弟;再到1953年-1993年,超過40%的教育精英是工農無產者子弟;而到最近的1993-2014年,則有超過50%的教育精英是新時代的有產者子弟。

中國教育精英的長期轉變,一方面伴隨着中國精英教育規模的擴展,另一方面更牽涉到國家對“知識”的定義和教育內容的改變:從傳統儒家義理教育到西方的高等職業教育,再到以科學、各種工程科目為主的教育以及當下的全球化教育;從民國初年對政治、社會治理人才的需求再到抗戰前商業化發展對各種專業人才的需求;從抗戰後,尤其是1949年後對國防建設人才的迫切需求到當下全球化人才的競爭,國家對“知識”的定義一直處於轉變之中,相應的獲取知識的途徑設置也一直在轉變,對不同羣體學生的“學習”競爭形成了不同方向的影響,最終造就了教育精英社會來源差異明顯的四個階段。

至少部分是因為考試標準、教育資源的獲取和選擇性錄取過程的轉變,一個半世紀以來中國教育精英的社會來源在不可避免的重疊或延續的同時,更多地出現了“新家庭”,呈現出新、舊精英不斷交替的過程。如民初商人、新知識羣體的社會來源便與科舉精英家庭存在着明顯差別,中華人民共和國時期的無產階級家庭與民國商人和知識技術精英家庭幾乎沒有聯繫,當前儘管部分有產者家庭子弟是來自1949年後受過教育的無產者精英的後代,但大部分並非如此。這種精英構成的流動與代謝,可謂是近代以來中國歷史的一種本質,也是中國最終能夠從傳統走向現代、從世界邊緣成為世界中心的關鍵所在。

▍三十河東四十西:教育精英來源地的變遷****

精英教育的選拔標準、考試內容等一旦發生變化,不僅對教育精英的家庭來源有深刻影響,還會改變教育精英的地理來源。傳統中國的統治階層顯然深諳此點之緊要。

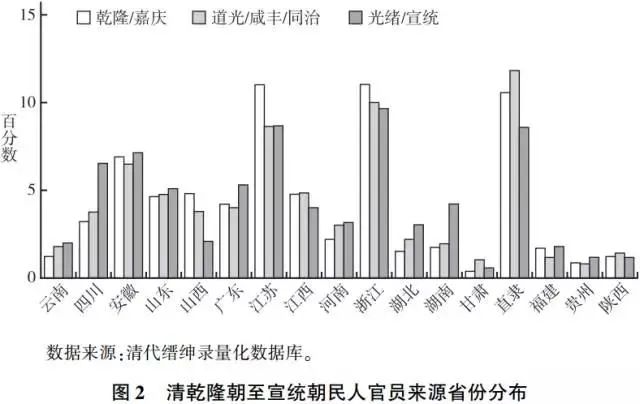

**自宋代到清代,南方地區雖然牢牢佔據着中國文教中心的地位,但國家科考取才仍會以地域為標準進行名額的劃分。**在這種制度的作用下,清代官員的地理來源結構相對廣泛和穩定,結構性變動甚少(見圖2)。這有利於維護科舉考試在全國的廣泛吸引力,有利於保證國家精英的全國性來源,也使得清朝的官員來源地區分佈能長期兼顧到各個省份。

同時,國家也無法全然忽視各地方在政治、經濟和科教文化等方面的水平差異,自華北以至華南的中國東部顯然是精英最主要的來源地。自洋務運動到晚清新政,**隨着科舉制廢除及“西學”代替“中學”成必然之勢,教育精英的地理來源逐漸呈現出向以廣州為中心的廣東、以上海為中心的江浙與以北京為中心的直隸三區域集中的趨勢。**穗港、滬寧杭、京津及其周邊地區因地理和傳統的關係開風氣早,接受西學、送子弟出國留學的風潮領先全國。當國家取才標準和考試內容越來越向西學傾斜,教育精英就更加集中於以北京—天津為中心的華北、以上海為中心的江浙及以廣州為中心的廣東了。

**民國以後國家對精英教育系統的掌控程度有所降低。統一的考試標準、內容和招考組織的缺乏,使得教育精英的地理來源呈現出與晚清大不相同的局面。**國立中山大學和國立交通大學,作為當時最知名的國立高校中的兩所,其學生的地理來源都高度集中於學校的駐地省區及周邊鄰近地區,分佈模式與清代的全國模式顯著不同。抗戰期間,由於大學內遷,許多大學裏西部學生比例迅速提升,但其主體仍舊來自大學駐地,這種模式的實質沒有改變。

**國家干預在精英招生中退出後,植根於地方的大學在招生時自然存在的地域偏好或與轉變的形成關係緊密。**清華大學由於經費源於庚子賠款,在建校之初,其名額便以各省承擔賠款之數為基礎,再結合文教之強弱等予以分配。其形式與結果和科舉的解額制頗為類似。大學部建立後,清華雖不再按省分名額而是面向全國招考,但全國性學生來源得以保持。有學者認為民國真正的“全國性”高校可能只有北大、清華和燕京三所。**大多數高校有着強烈的駐地偏好。**這與1938年之前民國從未有國家統一組織的高校招生考試和教育精英名額的全國配置有關。比如上海的高校,不僅招生考試大多隻在上海本地舉行,而且專業安排也多適應上海地區需要,高校的影響所及區域也集中在以上海為中心的周邊地區,加之上海生活消費和學費高昂,學生便主要來自本地或周邊省區。

1938年以後,國民政府逐漸將行政權力滲透進大學,統一招生考試開始出現。但實行的時間很短,且更多的是應付戰局。因此,從現有數據看,20世紀40年代高校生源的地理來源模式變化不大。

1952年以後,隨着中國高等教育系統完成重建,新的大學統招統考制度得以建立。與國民政府組織的高校統一招生考試不同,國家不僅統一規制了全國學校的學習內容,還對各級學校進行分等並重新按地區劃分名額,更以行政手段明確了招生時依據家庭出身對工農子弟等給予照顧,這一系列的措施使得1952年以後中國教育精英的地理來源模式出現了新轉變,精英教育再次覆蓋了全國範圍的人口。

首先,大學因隸屬機關的級別、性質等不同,招生範圍也不同,或全國招生,或側重某些大行政區、省份,或被限定於省內招生。以北京大學和蘇州大學為例,北大肩負着為國家及地方培養最精英人才的任務,其招生範圍覆蓋全國,按省份劃分名額。蘇大根據國家整體的發展規劃和地方實際需要,重點發展師範、醫學和具有地方特色的絲綢紡織工業等。這一設置決定了蘇大招生範圍主要是江蘇省內(超過90%),兼及絲綢工業、核醫學等系統涉及的四川、甘肅等地,不具有北大那樣的國家模式。

其次,至少在20世紀末以前,以北大為代表的精英教育的國家模式顯然不同於晚清和民國時期清華的國家模式,其生源的省級名額配比要均衡和穩定很多,大多數省級行政地區每一千個高中畢業生中能有一個進入北大(地圖7)。而在前兩個時期,儘管名額覆蓋了全國,但地區間的比例差別較大,甚至可謂懸殊。不過,這一時期也存在着首都地區錄取率非常高的現象。與前兩個時期有數個生源地中心不同,這一時期北京生源錄取率達到了近1.5%,是京外的10倍左右,而天津、吉林和浙江等相對較有競爭力的地區也僅在2‰左右。

**最後,依照蘇州大學的數據,即便是未按地、市分配名額的省內招生大學,此時的模式也與民國的地方性模式不同,即學校駐地儘管有優勢,但範圍覆蓋更全面,薄弱地區學生比例有了很大提高。**隨着招生方式、政策和標準等方面的系統轉變,教育精英的地理來源模式從國家到地方都發生了較為徹底的轉變。

最近20年來,隨着中國高等教育戰略的調整,特別是大規模院系擴招政策的出台以及近10年來以自主招生為標誌的各種高招方式、方法的改革,中國教育精英的地理來源再次出現了轉變,今後是否會出現新的模式,還有待觀察。

▍“同中有異”與“異中有同”:多角度比較視野下的中國教育精英

防止精英階層固化、促進人才流動是保持社會活力的關鍵。這一個半世紀以來,中西教育精英來源的實際狀況全然不同。

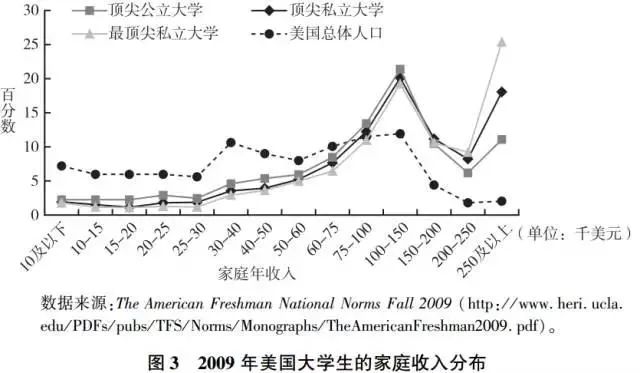

在中國教育精英經歷上述四個階段、不斷改變社會來源主體並維持多樣性的同時,**西方精英教育長期為財富所有者所壟斷。**2009年全美有超過半數的精英大學學生來自於收入處於全國前5%的家庭,財富所有者子弟依然是教育精英的主要來源(見圖3)。從比較的角度來看,中國教育精英羣體的歷史發展路徑和社會來源構成與西方很不一樣,具有較強的流動性與多元性,相對開放的精英教育體系推動了中國社會的轉型進程。

中國通過客觀考試確立的賢能統治體系與西方截然不同,使教育精英的社會轉型得以實現重複變革。科舉制建立以來,以客觀考試選拔官員的“賢能統治”制度得以確立,逐漸成為全社會普遍接受的價值傳統和行為指導。

在西方,客觀考試下的賢能統治的機制較新且影響有限,長期以來社會精英身份遺傳性強、階層相對固化,社會精英來源的結構性轉型更加困難,若非通過大規模吸納人才移民等其他機制,社會活力必然有限。而中國在近代以來雖然主流知識體系和教育內容基本按照西方標準進行了改造,但客觀考試和強調“賢能統治”的體制卻得以保留下來。

**▍**餘論

上述大規模微觀數據分析表明,近150年中國教育精英的家庭職業背景和地理分佈存在着差異明顯的四個不同階段:第一個階段為1865-1905年,最顯著的特徵是教育精英基本由全國性的官員或中高級士紳子弟構成(>70%);第二個階段為科舉廢除後的1906-1952年,此期中國教育精英轉為以地方性專業人士和商人子弟為主(>60%),且集中在京津、長三角和珠三角地區;第三個階段為院系調整後的1953-1993年,來自全國各地的無產階級子弟成為教育精英的重要來源(≥40%),這是歷史上從未有過的現象;第四個階段是1994-2014年,隨着各地有產家庭的迅速增加,其子弟通過重點高中成規模地進入了精英大學,成為教育精英的主體(>50%)。不過,自2015年起,由於以自主招生為代表的新招生制度及改革措施也隨之展開,今後中國很可能還會出現第五次教育精英來源模式的調整和新的社會轉型。

教育精英不同於其他社會精英的特質對保持社會活力和文化傳承有重要作用,為理解中華文明延續和社會發展提供了一個新的視角和可能。**政治或財富精英所具備的是更容易直接代際傳遞的社會和財富資本,而教育精英所擁有的則主要是文化和人力資本,無法直接繼承,相對更依賴個人努力和積累。**因此,教育精英羣體的轉變往往包含了家庭對子女教育的進取性的培養和投資。新興教育精英羣體的形成對社會同樣也有可能延續多代的意義。此外,近代以來中國教育精英的來源與各級學校體系緊密關聯,而近代學校廣泛的地理分佈和國家系統教育體系使教育精英的流動和影響覆蓋了更廣的地域和人口。同時,教育精英比其他精英更認可知識對社會的改造和促進,更重視平衡社會道德責任水平與物質增長的關係。

當下世界各國經濟、社會發展越來越依賴人力資本,全球“知識經濟”時代的到來使得教育精英特質對社會的影響大為加強。從這個角度講,深入考察中國教育精英之特點連續演變的現象,分析思考其原因和效果,不僅對理解和應對社會等不平等問題、保持社會長期穩健發展具有重要的理論和現實意義,也可以為全球社會的發展提供一些重要的經驗參考。