從趙長鵬到杜羅夫,中俄教不會的殖人資本家,西方都會替我們教的_風聞

孤烟暮蝉-时评人-珍惜未来,远离公知42分钟前

一、“人無法選擇自己的祖國,也無法選擇自己所處的時代”

自詡“世界公民”的俄裔法籍殖人資本家帕維爾·杜羅夫(Pavel Durov)被抓了。當地時間8月24日晚,加密通訊軟件“電報”(Telegram)的創始人兼首席執行官杜羅夫在巴黎的勒布爾歇機場被法國執法機構逮捕。

杜羅夫現在面臨着包括“宣揚恐怖主義”“販毒”“洗錢”“欺詐”和“未成年人色情”在內的多項罪名指控,這裏頭的隨便哪一頂大帽子,但凡只要在杜羅夫的腦袋上戴瓷實了,都夠這老小子喝一壺的。要是全部都戴上去了,抄家罰款自不必説,到頭來可能還要背上長達幾十年甚至是上百年的有期徒刑,要是事態真的發展到那個份上,那麼杜羅夫往後餘生的“世界公民”大夢,恐怕就只能在法國的昭獄裏對着鐵窗外頭飄進來的瀟瀟北風做一做了。

在杜羅夫遭到法國政府逮捕的消息傳開之後,俄羅斯輿論場上著名的大嘴巴梅德韋傑夫也站出來發聲了。按説像這樣的事情,梅德韋傑夫一般都會極盡冷嘲熱諷之言辭,有時候興頭上來沒準還會大罵幾句。按説就杜羅夫和俄羅斯政府過去的恩怨,梅德韋傑夫本該是對他的遭遇感到更加幸災樂禍的才對,然而事實並非如此。梅德韋傑夫確實是評價了杜羅夫如今的遭遇,那他的用詞和筆調,那種感覺與其説是咒其不忠、笑其不智,倒不如説是哀其不幸、怒其不爭:

“很久以前,我曾經問過杜羅夫這樣一個問題:‘為什麼你不願意和我們俄羅斯的執法機構展開合作,打擊犯罪行為?’對此,杜羅夫給我的回答則是:‘不好意思,(不和政府合作)這是我的原則跟立場。’聽他這麼一説,我直截了當地告訴了他:但如果不這麼做,任何國家都會出現嚴重問題的。’”

“他認為俄羅斯是他最大的問題,於是他選擇了背井離國,加入了其他國家的國籍,拿了別國的公民身份。杜羅夫總以‘世界公民’自居,希望自己能給全天下的‘世界公民’樹立一個榜樣,即就算他們沒有祖國,也能在廣闊天地間過得很好。正如那句拉丁諺語所言:在哪兒日子過得好,哪兒就是祖國(Ubi bene ibi patria)。”

“然而,杜羅夫終究還是失算了。對於現在我們所有人的共同敵人(美西方)來説,杜羅夫身上的第一標籤並不是‘世界公民’或‘資本巨頭’,而是‘俄羅斯人’,也正因此,他在美西方眼中是不可預測的和極具危險的。國籍和身份可以改變,但血統不行。杜羅夫終究沒有馬斯克(親以色列)或扎克伯格(猶太人)那樣的命——哦,對了,順便一提,扎克伯格還是美國聯邦調查局忠誠的鷹犬。到頭來,杜羅夫終將明白這樣一個事實:一個人是無法選擇自己的祖國的,就如同一個人無法選擇自己所處的時代一樣……”

二、能被西方忽悠成殖人的資本家,幹得再大也只是小布爾喬亞

説起杜羅夫和俄羅斯政府之間的恩恩怨怨,很多同志和朋友可能都知之甚少,這裏我覺得有必要和大家先介紹一下。

我在出本期內容的過程中,在西方媒體“商業內幕網”上找到了一篇它們刊載於2018年2月上旬的舊文。那時候的杜羅夫已經從俄羅斯潤到歐洲,彼時俄烏衝突雖然尚未爆發,但是俄羅斯同西方的關係早已是勢同水火。

杜羅夫以“世界公民”自居,崇尚包括所謂“自由主義”在內的西方意識形態和價值觀,多年來一直熱衷於和克里姆林宮對着幹,再加之當時又潤去了歐洲,因此對於西方媒體而言,這個時候的杜羅夫就是它們用來對俄發起輿論戰的最佳抓手。為此,“商業內幕網”在當時特意給杜羅夫訂製了一篇極盡肉麻之辭令的頌文,題曰:《帕維爾·杜羅夫——“俄版馬克·扎克伯格”的精彩人生,他正在為自己的即時通訊應用(電報)籌集 20 億美元》

比這個文章標題更肉麻的,是“商業內幕網”在文章中給杜羅夫撰寫的人生小傳:

杜羅夫於 1984 年 10 月 10 日出生於俄羅斯。他在學校學會了如何編程,然後就用這門本事篡改了學校的網絡,把學校電子公屏上四平八穩的官方標語給改成各種污言穢語,用以羞辱報復那些他瞧不上眼的老師。

簡而言之,這小子打小就是個問題少年。

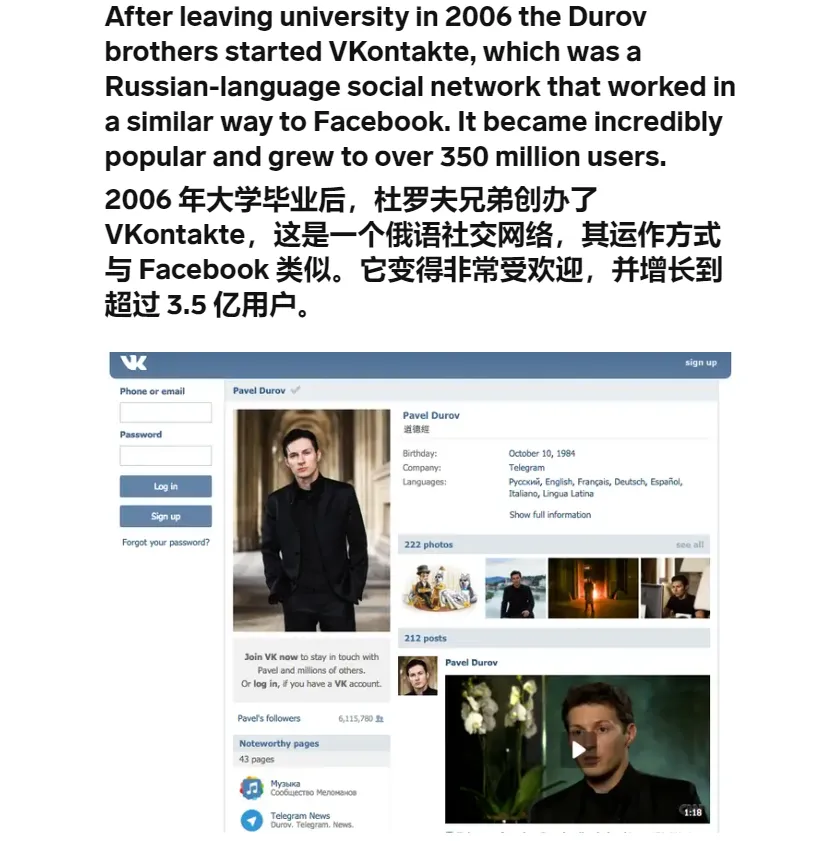

2006 年,從大學畢業之後,杜羅夫和他的哥哥尼古萊·杜羅夫(Nikolai Durov)合作創辦了俄羅斯版的Facebook—— VK。VK是當時最受歡迎的俄語社交網絡,在俄羅斯尤其受歡迎,後來該應用的用户總量一度超過3.5億人,杜羅夫兄弟也因此從中賺到了人生之中的第一桶金。在很多同齡人都還在下個月的房租而發愁的歲數,而杜羅夫的身家就已經超過2.6億美元。

杜羅夫對着裝有着獨特的審美——他只穿黑色衣服,就像《黑客帝國》中的主角尼奧一樣。

翻譯成人話,意思就是喜歡裝X。

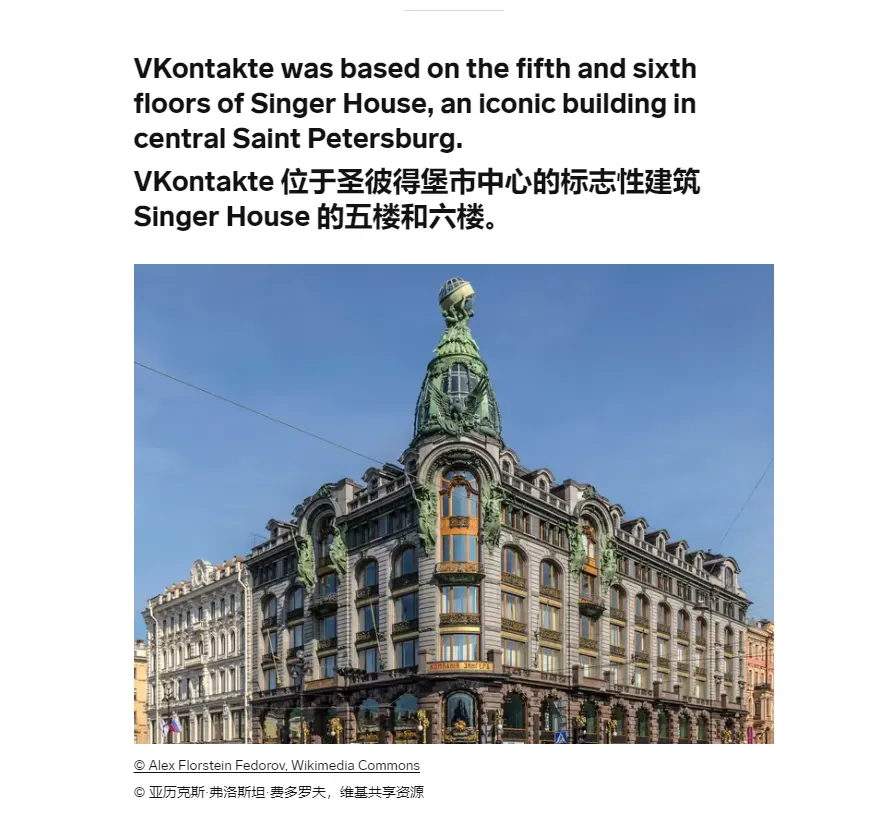

因為生意做得順風順水,所以杜羅夫的財力也足,因此他索性便將VK在俄羅斯的總部搬到了位於聖彼得堡市中心的標誌性建築——辛格大廈(Singer House),把這裏的五、六層都包下來當自己的辦公室。

2012年,閒極無聊的杜羅夫在他位於辛格大廈的CEO辦公室裏幹了一件在俄羅斯輿論場上轟動一時的事情:他用面額5000盧布(在當時差不多相當於500元人民幣)的鈔票折了一堆紙飛機,完了和他的VK員工一道,打開窗户就往人羣裏頭扔。最後估計他應該扔出了價值上萬元人民幣的紙飛機。

VK並不只受到普通俄羅斯網民的歡迎,很多俄羅斯的潤人殖子,比如現在墳頭草都已經有兩丈高的、素以喜歡挑動俄羅斯的小年輕和普京對着幹的老牌俄羅斯反賊納瓦爾尼 (Alexei Navalny),他們普遍也喜歡用VK,到後來甚至發展到了將VK當做反賊之間搞串聯的通訊軟件的地步。

是不是覺得這樣的劇情有些似曾相似?似曾相似就對了,太陽底下沒有新鮮事,天下殖人都是一個揍性。

2011

年,俄羅斯政府向杜羅夫發出照會,要求對VK網加強輿論監管。對此,杜羅夫在網上發了一張照片以示回應。照片上是一條穿着連帽衫的狗,正吐着舌頭對準鏡頭。分析人士認為,杜羅夫此舉旨在向克宮傳達這樣一個信息:即他本人不會屈從克里姆林宮的意願行事。而這時的克宮正是梅德韋傑夫在主政。

可話雖如此,杜羅夫的胳膊終究擰不過克宮的大腿,他遂逐漸將VK的控制權轉讓給了另一家俄羅斯互聯網公司—— Mail.ru,這是一家被認為與克宮過從甚密的公司。

即便事情已經到了這個份上,杜羅夫仍然不屈不撓,他後來還在Instagram 上發佈了一張極具挑釁意味的照片,他本人親自出鏡,衝着鏡頭,向Mail.ru和克宮都豎起了中指。

哦,對了,順便一提,杜羅夫豎中指的這張照片現在在Ins上已經看不到了,因為它早就被刪,至於是杜羅夫本人刪的還是Ins刪的,這我就不知道了。如果是前者的話,那我只能説杜羅夫自詡的這身所謂之硬骨頭,看來也是會隨着時機的變化而在軟硬之間自由切換的。這倒是也符合我對這羣所謂的“自由主義者”和“世界公民”一以貫之的固有印象,小布爾喬亞就是小布爾喬亞,哪怕都成大資本家了,這一身的小布的習氣終歸還是改不了。

三、從杜羅夫到趙長鵬,天下烏鴉一般黑

2013 年,杜羅夫被指控開着一輛白色奔馳在莫斯科的大街上撞了一名警察,但事後杜羅夫本人對這一指控矢口否認,甚至還用“我根本不會開車”這種理由來敷衍了事。

隨着時間的推移,杜羅夫終於喪失了對 VK的控制權,他無視了俄羅斯政府要求他前往警察局接受詢問的要求,警方忍無可忍,最終突襲了 VK的辦公室,結果卻發現,杜羅夫早已金蟬脱殼。原來,早在東窗事發以前,他就已經乘坐飛機潤出了俄羅斯。

潤走之後的杜羅夫兄弟並未消停,哥倆在美國紐約州的布法羅秘密成立了一家公司,並將一些忠誠的VK員工(俄羅斯人)帶到美國。在美國,杜羅夫搞了一個秘密項目,因為反感於俄羅斯政府對VK的管控約束,他計劃研發一款具備強加密功能的聊天應用程序,使得政府難以監視用户,這便是如今的“電報”。

因為害怕自己會被俄羅斯聯邦安全局的特工找上門來,所以杜羅夫這些年活得像只孤魂野鬼,在世界各地到處騰挪,每隔幾個月就會搬到另一個地方住。杜羅夫擁有俄羅斯、法國、阿聯酋、以及聖基茨和尼維斯四國的公民身份,其他人至多也就是狡兔三窟,由此可見杜羅夫在事關自己安危的問題上有多小心謹慎。

現在杜羅夫已經不敢再回到俄羅斯了,但是俄羅斯卻處處都是他的傳説,尤其是在廣大俄羅斯潤人殖子中間。因為“電報”,杜羅夫儼然已經成為了俄羅斯恨國黨和反賊們心目中的英雄。

其實不光是在俄羅斯,在俄羅斯以外的很多地方,比如中國香港,因為“電報”而將杜羅夫奉為“杜聖”的“黑暴分子”“蟑螂手足”,在2019年的那個黑色夏天,也沒少用“電報”來為非作歹。

而除了這些不入流的街頭嗎嘍之外,其他諸如自由電台、美國之音、德國之聲、BBC、美國全國民主基金會(NED),還有美國國際開發署(USAID)之類的不少中國網民也耳熟能詳的“甲級戰犯”組織機構,它們其實也是“電報”的忠實擁躉。

用一個當下的互聯網熱詞來形容,這些“甲級戰犯”機構,其實就是潤人殖子嗎嘍們的“粉頭”,所以它們熱衷於使用“電報”和吹捧杜羅夫,也就不足為奇了。

除了“電報”之外,趁着前幾年虛擬貨幣行情火爆,杜羅夫也下場湊了一把熱鬧,搞了個他自己的虛擬貨幣項目,並因此湊集到了20億美元。

杜羅夫的這段經歷,讓我想起了加密貨幣交易平台“幣安”的創始人趙長鵬。趙是靠加密貨幣發的家,錢賺得最多的時候身家足有數百個億,因為不喜歡中國政府對加密貨幣的監管政策,所以趙後來移民去了加拿大,創辦了幣安。

趙長鵬本以為自己能在美西方這片崇尚“自由主義”和“小政府”的土地上大展拳腳,結果最後卻被美國的各部門機構給擺了一道,前前後後光是罰款就罰了幾百億。本來説好罰完認罪就放他一馬,結果真等到趙簽字畫押了,美國政府立馬翻臉。這個部門查完,那個部門又來,儼然是把趙和他的幣安給當成了取款機。等到殺完了雞、取完了卵,失去利用價值的趙也就成了一個又髒又臭的夜壺,緊接着就被過河拆橋的美國政府給送進去監獄裏撿肥皂了。

相比趙長鵬,杜羅夫之所以會被法國政府逮捕,薅羊毛和殺雞取卵什麼的尚在其次,更重要的原因是,原本西方在默許甚至是支持下助杜羅夫搞出來,方便在其他國家煽動“顏色革命”的“電報”,受過去幾年來國際格局東昇西降的總體趨勢影響,已經慢慢演變成了一把朝着西方自己的腦袋上砸回去的迴旋鏢了。

結語、中俄教不會殖人資本家們的道理,西方都會替我們教給他們的

反政府、反體制人士並非只是中俄等非西方國家的特有產物,這種人在西方其實並不罕見,若按照比例來算,西方的此類人士比起中俄來甚至可能只多不少。尤其是在被去年10月份的“阿克薩洪水行動”點燃的本輪巴以衝突引爆之後,這種反西方政府的西方人在西方更是如雨後春筍般紛紛冒出。

原先“電報”上討論的都是反華反俄的話題,現在則多了很多反美反以反西方的聲音。自己被自己養大的狗給反噬了,這本就讓以法國政府為代表的西方國家機器夠討厭杜羅夫的了,而更要命的是,杜羅夫似乎是真的相信了“自由主義”和“世界公民”的那套鬼話,面對西方政府向他提出的索要“電報”用户數據、加強平台監管的要求,杜羅夫要麼是置之不理,要麼就是冷嘲熱諷,和當初他年少輕狂時在俄羅斯干的事情沒什麼兩樣。

只不過,這一次杜羅夫失算了。事實證明,西方政府的確不是俄羅斯政府——真是翻起臉來,前者下手可比後者果斷狠辣得多。杜羅夫之前朝俄羅斯豎中指,梅德韋傑夫和普京都沒抓他,而現在他只是因為不願意屈尊迎合西方政府提出的監管要求,後者就乾脆動手把他給辦了。

大概是被美西方那一套鬼話規訓的時間長了,杜羅夫可能都已經忘了,美西方的遠程畜牧業之所以遙遙領先,靠的不僅僅是對潤人殖子們的請客和收下當狗,真到了要殺狗的時候,它們的屠刀往往剁得比誰都利落。

最滑稽的是,在杜羅夫被法國政府逮捕之後,先前曾經因為他的反俄殖人立場而給他站台叫好的各路倀鬼,現在全都不見了蹤影,反倒是多年一直被他恨之入骨、連晚上睡覺都得多加提防的俄羅斯政府,在這個節骨眼上還比較關心他的安危。

用俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃的話,俄方已向法國發出正式照會,要求與杜羅夫進行領事探視。“俄方將密切關注國際人權組織的反應,並要求人權組織向法國施壓,促使法國釋放杜羅夫。”

我突然有點好奇:當時正在法國昭獄裏被法國秘密警察嚴加審訊的杜羅夫,在獲悉這樣的消息之後,不知道他的心裏頭會是怎樣一番滋味呢?

我又想起了美國電影《內戰》中的那個名場面:

路透社的記者説:“沒必要這麼舞刀弄槍的吧?你我不都是美國人嗎?”

武裝民兵端着步槍反問他:“哦?那你是哪一種美國人?”

把其中的一些元素稍微替換一下,我們就會發現,這話你就是説給趙、杜之流聽,也是不違和的:

“沒必要搞到罰款抓人這個份上吧?我們不也是資本家嗎?”

“哦?那你是哪一種資本家?”

很多信奉資本主義、自由主義和所謂小政府那一套價值理念的老闆,往往都瞧不上社會主義、民族主義和大政府的宏大敍事——特別是非西方國家的社會主義、民族主義和大政府,總覺得這仨就是他們賺錢的障礙,總是恨不得早早地連人帶產早日轉移到西方去,潤到他們心目中資本主義和自由主義的理想國。

他們暗自竊喜、滿心歡喜地認為,只要擺脱了自己的原生環境、拋棄了自己的祖國和人民,西方就會高看他們一樣,他們就能在異國他鄉獲得更好的發展空間。

然而,趙、杜之流的悲催遭遇已經向我們揭示了殘酷的現實,現實就是:在社會主義和資本主義之間,你若是完完全全信了後者的邪,那你的下場就是傾家蕩產;在民族主義和自由主義中,你要是徹徹底底斷了前者的根,那你的結局就是眾叛親離。

從趙長鵬到杜羅夫,中俄教不會這幫殖人資本家們的道理,西方自會替我們把他們教育得明明白白的。

在今天這期節目的最後,我想和大家分享一個我這兩天在知乎上看到一位國內網友的回答,我覺得他説得很好,既適合用來當做本期內容的結尾,也適合當做贈送給廣大自由主義者和“世界公民”們的寄語:

“趙長鵬,出生在中國,後加入加拿大國籍,並設法取得了阿聯酋公民身份,創立加密貨幣交易平台幣安,被抓;杜羅夫,出生在俄羅斯,後加入法國國籍,並設法取得了阿聯酋公民身份,創立加密即時通訊平台電報,被抓。”

“彼時彼刻,恰如此時此刻。所以別以為加一層國籍buff就安全了,因為事實已經證明了,你就是加兩層也不行。”

“真到了那個時候,你最好真有一個能保護你的國籍。”