兩個圈外人的前衞實驗,引發了一場不凡俗的科學革命_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!1小时前

在20世紀50年代DNA雙螺旋結構被發現後,人們希望知道基因是如何具體表達的,特別是翻譯過程中密碼子的鹼基數量和對應的氨基酸序列。世界頂級實驗室中的科學家一度處於迷茫的狀態,但在60年代初,兩位“圈外人”,海因裏希·馬特伊與馬歇爾·尼倫伯格通過一種獨特的實驗方法,破譯出第一個遺傳密碼,證明RNA密碼子與氨基酸之間的直接關係。他們的工作為後續分子生物學實驗奠定了基礎,也同時開啓了破解遺傳密碼的激烈競賽。

撰文 | 馬修·科布(Matthew Cobb)

翻譯 | 羅心宇

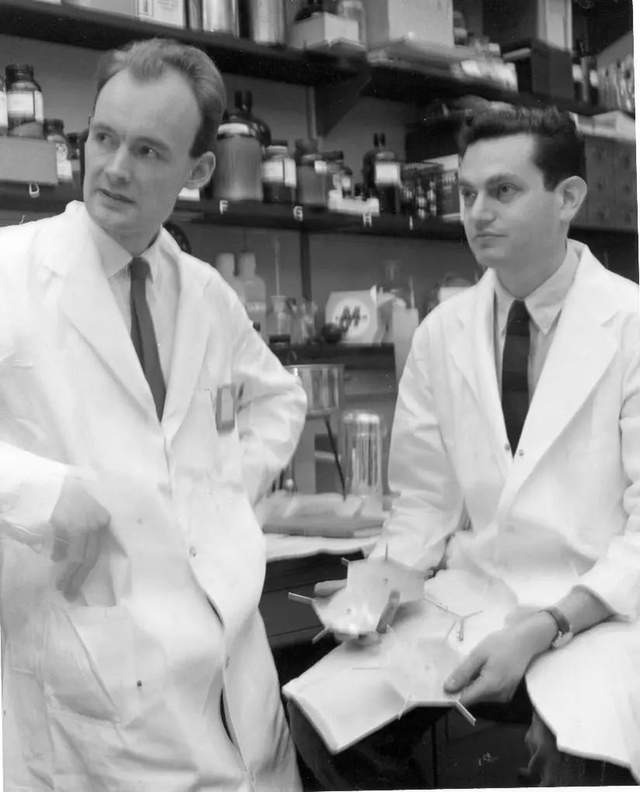

1961年5月27日是個星期六,這天凌晨3點,海因裏希·馬特伊(Heinrich Matthaei)開始了生物學歷史上一場至關重要的實驗。馬特伊是美國馬歇爾 ·尼倫伯格(Marshall Nirenberg)實驗室的一名研究人員,32歲,來自德國,正是他即將破解遺傳密碼。馬特伊正和只比他大兩歲的生物化學家尼倫伯格一起,在試管中研究蛋白質的合成。

時值深夜,他拿起自己的蛋白質合成混合體系,向不同的試管中加入了兩種帶放射性標記的氨基酸,苯丙氨酸和酪氨酸,然後又引入了一條僅由一種鹼基——尿嘧啶(U,替代的是T在DNA中的位置)——構成的長長的人工合成RNA。因此,這條RNA分子讀作“UUUUUUUU……”,並且被稱為多聚(U)。馬特伊要看的是哪一種放射性標記的氨基酸會被多聚(U)變成蛋白質鏈,並希望藉此讀出遺傳密碼的第一個“單詞”。無論一組密碼用的是一個、 兩個、三個、四個還是更多的鹼基都沒關係:試管中“無細胞 ”(cell-free;編者注:指這個體系中沒有完整的活細胞,只有細胞的一些組分)的蛋白質合成體系都能讀取其中的信息。

當實驗室的領導戈登·湯姆金斯(Gordon M. Tomkins)在上午9:00左右走進實驗室時,馬特伊已經有答案了。試管中產生了帶有放射性的蛋白質,由苯丙氨酸構成。這必然意味着幾個U的組合編碼的是苯丙氨酸。1961年5月27日,海因裏希·馬特伊讀出了生命之書的第一個“單詞”。

迷茫階段

尼倫伯格和馬特伊的發現徹底改變了對遺傳密碼的研究,這既是因為它的成功,也是因為它使用了一種打破常規的手段。在這次突破之前,破解密碼的征途已經顯出了山窮水盡之勢。1959年,在布魯克黑文實驗室舉行的一場會議上,克里克(Francis Crick)總結了他所謂的“編碼問題的現狀”。他將對編碼的研究分為三個階段:模糊階段(截至1954年)、樂觀階段(由伽莫夫開啓)和克里克稱之為“迷茫階段”的“現狀”。

迷茫是因為眾多的理論模型都吻合不上越發複雜的實驗發現。舉個例子,一項針對19種不同細菌的研究表明,其DNA中鹼基的比例大不相同,但RNA和氨基酸的構成卻基本相似。克里克為這項發現概括出了幾種“沒有吸引力”的解釋,包括遺傳密碼可能並非通用,或者一個生命體中的DNA可能只有一部分編碼蛋白質,另一部分“沒有意義”云云。不過克里克卻很樂觀,他和布倫納(Sydney Brenner)一直在嘗試創造病毒突變體,好讓自己能理解遺傳密碼。這種方法在1960年夏天得到了助力。加利福尼亞大學伯克利分校的海因茨·弗倫克爾—康拉特(Heinz Fraenkel-Conrat)當時描述了煙草花葉病毒的氨基酸序列,並開始製造突變體,寄希望於能觀察到氨基酸的變化。雖然這種方法要花很長時間,也尚未提供關於密碼的任何實際見解,但媒體產生了興趣,開始鋪天蓋地地宣揚密碼不久將被破解的論調。1960年5月,《時代》週刊刊登了兩篇關於這個話題的文章:第一篇的題目是《逼近謎團》,而第二篇則宣稱弗倫克爾—康拉特的工作代表了“遺傳學的羅塞塔石碑”。

與此同時,仍然有數學家相信僅靠思考就可能破解密碼。就在馬特伊完成這項決定性實驗的6周前,紐約舉辦了一場“生命科學中的數學問題”的研討會,馬克斯·德爾布呂克(Max Delbrück)和亞歷克斯·裏奇(Alex Rich)這樣的分子生物學家也有參加。其中一名發言者是來自噴氣推進實驗室的數學家所羅門·戈洛姆(Solomon Golomb),他之前和德爾布呂克一起工作過。戈洛姆描述了各種各樣與實際的遺傳密碼可能對應的理論構想,然後總結道:“來看看吧,最終答案有多少會在實驗派發現之前就被數學家們提出來,這會很有意思。”答案花了接下來7 年左右的時間才徹底揭曉,但結果很乾脆:一點也沒有。

由於完全是圈外人,與過去8年間拼命想解決編碼問題的任何研究組都沒有關聯,尼倫伯格和馬特伊解決編碼問題所用的前衞的實驗方法顯得尤為可圈可點。他們不是劍橋、哈佛、巴黎,這個到目前為止做出了所有主要發現的金三角的一員。尼倫伯格實在太沒有名氣,連參加1961年6月冷泉港會議的申請都被拒掉了。諷刺的是,當分子生物學的聖賢們在對遺傳密碼侃侃而談時,尼倫伯格和馬特伊正在破解它。

圈外人的方法

在尼倫伯格早期的職業履歷中,沒有一樣表明他會成為那個破解遺傳密碼的人。1951年,他通過研究石蛾的生物學獲得了理學碩士學位。之後,他更換課題,讀了一個生物化學博士。接下來,他在國立關節炎和代謝疾病研究所(國立衞生研究院的一部分,位於貝塞斯達)做了兩年博士後。在弗朗索瓦·雅各布(François Jacob)和喬舒亞·萊德伯格(Joshua Lederberg)雙雙拒絕了他的工作申請後,尼倫伯格成了國立衞生研究院貝塞斯達代謝酶分部的一名生物化學研究人員。他的上級是頗具個人魅力的爵士樂發燒友戈登·湯姆金斯,後者時年35歲,幾乎沒比尼倫伯格大多少。

在貝塞斯達的最初幾年,尼倫伯格嘗試過誘導一種叫作青黴素酶的酶在蠟樣芽孢桿菌中的合成。尼倫伯格保留了詳細的實驗筆記,記下了自己的思路和想法,這讓後人可以對他設計實驗方法的思路有一些瞭解。這些筆記表明,在最終得出結果之前,尼倫伯格已經為自己破解遺傳密碼的革命性方法思考超過兩年了。1958年11月末,他描述了自己在試管中進行蛋白質合成的想法,並概述了自己想要實施的理想實驗:

要解開編碼的問題,不用把多核苷酸合成得特別長。30個核苷酸和等量的氨基酸(AA)很可能就夠了。就能破解生命密碼!

尼倫伯格的方法脱胎於保羅·查美尼克(Paul Zamecnik)和塞韋羅·奧喬亞(Severo Ochoa)實驗室近期的研究成果。20世紀50年代初,查美尼克取得了一項非常了不起的技術成就:在試管中實現蛋白質的合成。查美尼克的“無細胞”體系基於的是大鼠肝臟細胞的內含物,並用放射性標記的氨基酸來證明新合成了蛋白質。

尼倫伯格方法中的第二個要素來自出生於西班牙的塞韋羅·奧喬亞的研究。他在紐約工作,並因為發現多核苷酸磷酸化酶(polynucleotide phosphorylase)——一種參與RNA代謝的酶——獲得了1959年的諾貝爾生理學或醫學獎。分離出多核苷酸磷酸化酶意味着奧喬亞能夠通過將這種酶與RNA的4種鹼基一同温育來創造人工合成的RNA分子。要確定這些核苷酸的排列順序是不可能的,但創造一條只由一種鹼基構成的RNA分子——被稱為多聚(A)、多聚(U)等——要相對簡單一些。

對多數人來説,用這種反自然的分子能做什麼並不是顯而易見的事情——任何細胞中都未曾觀察到過這樣的東西——但尼倫伯格卻瞥見了機遇。尼倫伯格很聰明,也很幸運:奧喬亞正在和貝塞斯達生物化學分部的領導利昂·赫佩爾(Leon Heppel)一起合成多聚(A)、多聚(U)等物質。赫佩爾的實驗室也開始與貝塞斯達的另一位研究者瑪克辛·辛格(Maxine Singer)合作,產出人工合成的RNA分子。尼倫伯格發現,世界上僅有兩個地方在製造這些自然界中不存在的RNA鏈,而自己正身處其中之一。

尼倫伯格想要立刻攻關遺傳密碼問題,這種想法可以理解,但即便如此,他還是儘量將注意力聚焦在自己該做的研究上。他在1959年春天的一條實驗筆記中提醒自己:“我主要的目標不是攻克蛋白質的合成,而是做好研究酶誘導的一切準備。”在1960年春天美國實驗生物學會聯合會(Federation of American Societies for Experimental Biology,簡稱FASEB)的會議上,尼倫伯格做了一個有關他在誘導方面的研究的簡短報告。他的目的是想看看同樣的基因是否參與了兩種非常類似的誘導酶的合成,或者如他所説,“一個基因的一個局部是否包含着合成一個蛋白質亞基的信息,而這個亞基又會成為兩種或兩種以上的酶的必要部分”。令尼倫伯格失望的是,沒有證據支持他所謂的“共享遺傳信息”的存在。

雖然這項發現並不是特別令人感興趣(這場報告從未被引用過),但尼倫伯格解決這一問題的方法卻很重要,因為它點出了此時愉快共存於全世界的實驗室中的兩種看待生命的方式。人人都認為基因包含信息,但這種抽象的特質還有一個具象的形體,那就是一段可以有所作為,產生結果的核苷酸序列。在尼倫伯格的這個例子中,它便是尼倫伯格所謂的“合成一個蛋白質亞基的信息”。無論將基因當作信息來思考的新方式有何優勢,歸根結底,這些思想都必須被轉化成煩瑣難纏的生物化學過程。

1960年8月,尼倫伯格的想法徹底改變了。查美尼克當時的研究表明,在一個含有尼倫伯格很偏愛的生命體——大腸桿菌的內含物的試管中,蛋白質的合成過程也有可能發生。尼倫伯格立刻便開始在貝塞斯達嘗試這種實驗。他在筆記中寫道:“趕緊做實驗。應該花不了一週就能知道這個體系管不管用。工作、工作、工作。”但它不管用。接下來,他撞上了兩次大運:首先,哈佛大學的阿爾弗雷德·蒂塞雷斯(Alfred Tissières)和弗朗索瓦·格羅(François Gros)發表了查美尼克體系的一個優化版本,比以前好用得多;接着,一個竹竿身材、早早謝頂,名叫海因裏希·馬特伊的德國人加入了他的實驗室。馬特伊獲得了一項北約的研究資助,得以用放射性標記的氨基酸來研究無細胞體系中的蛋白質合成。他起初是用胡蘿蔔做研究,但狀況百出,這最終使他被分派給了尼倫伯格。他所具備的技術正是尼倫伯格所需要的。

馬特伊抵達後不久,尼倫伯格就放棄了自己在細菌細胞中觀察誘導過程的想法,並投身於用大腸桿菌無細胞體系來探索蛋白質的合成。幾周之內,兩人就完成了一項技術突破。他們成功製備出了大量的含酶提取物並將其儲存起來,這樣就不必每次實驗都製備新鮮的提取物了。這大大提升了他們能夠開展的實驗的次數。

到1960年11月底,尼倫伯格的筆記中已經寫滿了討論,關於無細胞體系,關於信使RNA的重要性,以及人工合成RNA作為一把“鑰匙”的用途,他寫道:“你能往體系裏灌滿信使RNA嗎?”這是相當驚人的,因為布倫納、雅各布和克里克,以及格羅和沃森(James Watson)首次公開使用信使RNA這個説法的那兩篇《自然》論文發表於1961年5月,而尼倫伯格寫下這些是在他們之前好幾個月。“細胞質信使”在1959年的帕雅莫(編者注:指Arthur Pardee、François Jacob和Jacques Monod)論文中被使用過,而在1960年底,雅各布和莫諾形成了信使RNA的概念,此時研究者們正在各大會議上圍繞這個概念爭論不休。但這個表達還沒有在出版物上出現過。儘管尼倫伯格不是分子生物學核心圈子中的一員,他還是在有決定性證據表明這種物質存在之前就在使用這個術語了。

從一方面講,與研究遺傳密碼的幾大人才中心離得比較遠,事後來看也是一項優勢。天賜好運,尼倫伯格並不知曉那些研究編碼問題的人圍繞所謂的“無逗點密碼”(commaless code)招致的結構限制展開的爭論。1957年,克里克、萊斯利·奧格爾(Leslie Orgel)和J. S. 格里菲斯(J. S. Grifth)提出了一個理論,假如密碼如很多人所想的那樣,是由3個鹼基組成的“單詞”構成的,並且“單詞”間沒有鹼基行使分詞的逗點作用,那麼同一鹼基構成的“單詞”(例如AAA或UUU)就不能存在,因為細胞的分子機器將會不知道該從哪兒開始讀取。克里克的理論構想還有其他很多各式各樣的限制條件,其中一部分是基於化學的,這讓64種可能的鹼基組合中僅有20種被允許出現。由於天然存在的氨基酸有20種,這讓這種理論從美學上看相當令人舒心,但它仍然完全是一種推測。正如克里克當時的記述,這“得出了那個神奇的數字—20—剛好匹配上”,但這個理論背後的“爭議和假設又給我們帶來了太多的不安全感,讓我們無法對它抱有太多信心”。幾個月後,克里克承認:

我覺得自己沒法對這個思想形成任何深思熟慮的評判。它也許完全是胡説八道,又或許正是問題的關鍵。只有時間才能給出答案。

時間表明,這完全是胡説八道。更重要的是,這一思想可能侷限了研究者們頭腦中的可能性,尤其是它排除了同一種鹼基構成一個“單詞”的可能。這意味着對大多數嘗試破解密碼的人來説,探究一條只由一種鹼基構成的多聚核苷酸的表達效果是毫無意義的。

遺傳密碼的第一個“單詞”

1960年底,尼倫伯格和馬特伊一直在通宵達旦地研究大腸桿菌提取物中的蛋白質合成。1月中旬,尼倫伯格的一段筆記被加上了“有想法了,破解密碼的方法”的標題,並概括了多聚(A)、多聚(U)、多聚(C)、多聚(G),以及多聚(AG)等的用途。多聚(AG)將包含等量的A和G,但序列未知。尼倫伯格的目標是將多聚核苷酸置於他的無細胞蛋白質合成體系中,並利用其產出物來解讀遺傳密碼的本質,首先是要確定編碼一個氨基酸所需的鹼基數量:

應該可以得到足夠的信息來確定密碼中的鹼基數上限……如果需要全部4種鹼基的話,那就不可能是三位密碼了。

在1961年2月的FASEB會議上,馬特伊和尼倫伯格做了一個簡短的報告,描述了他們的體系是如何將14C標記的氨基酸(纈氨酸)安插進一個蛋白質中的。幾周後的3月22日,他們將一篇關於這個問題的論文投遞到了《生物化學和生物物理研究通訊》(Biochemical and Biophysical Research Communications)。這份期刊一年前剛創刊,以快發短文的方式來響應這個領域越發激烈的競爭——它用作者們提供的影印好的文稿來代替傳統的打字排版,由此加快了整個發表過程。

這篇論文指出,他們的無細胞體系中發生的氨基酸結合過程“具備蛋白質合成的諸多應有特徵”,核糖體RNA對這一過程來説是必需的,並且“所有活動看起來都與RNA有關”。我們並不完全清楚尼倫伯格和馬特伊具體指的是哪種RNA。他們多少有些含混地總結道:“我們研究中所使用的部分或者全部核糖體RNA,或許對應於模板或信使RNA。”他們説的“核糖體RNA”指的並不是構成核糖體本身的RNA,而是一種附着於核糖體的RNA分子。“模板或信使RNA”的説法中所包含的模稜兩可,也不單純是不確定該選哪個詞的問題。正如歷史學家莉莉·E·凱所指出的那樣,尼倫伯格和馬特伊“模板或信使RNA”的這個用法表明,他們在用語上舉棋不定,卡在了有關特異性實體層面的舊式思維(將它作為一個結構模板來思考)和信息由信使傳遞這種抽象的新式觀點之間。可想而知,這些咬文嚼字的東西在當時沒有得到關注,這篇論文也沒給學界留下什麼印象——論文直到1963 年才有人引用,那時一切都已經塵埃落定了。

1961年5月初,尼倫伯格和馬特伊決定加入煙草花葉病毒的RNA,觀察它們是否能讓無細胞體系合成出這種病毒的蛋白質。效果好得就像夢境。根據尼倫伯格在20世紀70年代的回憶,實驗結果“超棒……特別漂亮……活性超強”。尼倫伯格意識到,如果要充分利用這一新方法,他們就需要與加利福尼亞大學伯克利分校的煙草花葉病毒專家弗倫克爾—康拉特合作。與此同時,他們繼續攻堅克難,探索從隔壁利昂·赫佩爾實驗室借來的各種人工合成RNA分子能夠產生的效果。

5月中旬,尼倫伯格離開實驗室,在加利福尼亞大學伯克利分校弗倫克爾—康拉特的實驗室待了一個月,進修煙草花葉病毒領域的技能。在貝塞斯達,馬特伊開始了一組實驗,研究無細胞體系在被加入人工RNA後的反應。5月15日(這天是他的32歲生日),馬特伊開始了一場測試多聚(A)、多聚(U)、多聚[(2A)U](A和U的比例為2∶1,隨機排布在整個RNA分子上)和多聚[(4A)U](A和U的比例為4∶1,隨機排布)的效用的實驗。

當加入試管的全部20種氨基酸都有放射性標記時,馬特伊用多聚(U)温育得到的蛋白質產物的放射性上升了12 倍,用多聚(AU)得到的產物的放射性略有上升,而用多聚(A)得到產物的放射性則幾乎毫無變化。這説明多聚(U)的試管裏一定發生了什麼,並且能夠用來解釋遺傳信息是如何讓一種特定的蛋白質被創造出來的。為了檢測是哪一種放射性標記的氨基酸被合成進了無細胞體系產生的蛋白質中,馬特伊必須系統性地測試全部20種氨基酸。他的做法是向試管中加入10种放射性標記的氨基酸——加入的另外10種氨基酸則是沒有標記的“冷”版本。接下來,他再做一遍多聚(U)的實驗。如果放射性增加了,那麼參與其中的就明顯是“熱”氨基酸中的某一種。通過重複這一過程,馬特伊最終得以將生效氨基酸的範圍縮小到兩種中的一種:苯丙氨酸或酪氨酸。

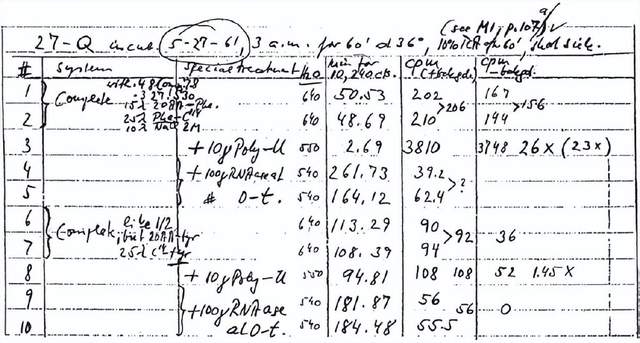

5月27日星期六的凌晨3點,馬特伊開始了最後的實驗。實驗用到了10支試管,在他的實驗筆記本中標註為“27-Q”。在3號試管中,他加入了19種未標記的氨基酸和放射性標記的苯丙氨酸,而在8號試管中,是19種未標記的氨基酸和放射性標記的酪氨酸。剩下的8支試管裏是各種各樣的對照組,以證明其效果確是由多聚(U)和兩種放射性氨基酸之一造成的。馬特伊讓這個混合體系在36℃下温育了一個小時,接着便開始了冗長乏味的任務——分離反應生成的蛋白質並測量其放射性。含有放射性標記的苯丙氨酸的3號管產生了一種放射性水平高於對照組20倍的蛋白質,而含有放射性標記的酪氨酸的8號管產生的蛋白質則沒有表現出放射性升高。幾個小時後,當戈登·湯姆金斯走進實驗室時,馬特伊告訴了他這個消息:多聚(U)編碼的是苯丙氨酸。遺傳密碼的第一個“單詞”被讀出來了。

守不住的秘密

尼倫伯格當時人在伯克利,是通過電話聽説這項突破的,於6月11日便回到貝塞斯達做實驗了。馬特伊後來回憶起實驗室當時的情緒氛圍時説:“當然是很激動啊,因為我們明明白白地知道我們得到了什麼結果,而且我們也知道我們希望得到什麼結果。”每個人都發了誓要保守秘密——在結果發表之前,不能把這項發現告訴任何人。這造成了一些困難——6月初,西德尼·布倫納(Sydney Brenner)在貝塞斯達做了一場報告,他在報告中説,在無細胞體系中研究信使RNA是不可能的。當馬特伊問布倫納他是怎麼知道的時,布倫納機智地把問題拋回給了馬特伊,問馬特伊對這個問題是否有什麼見解。馬特伊什麼也沒説。更要命的是,在布倫納來訪一週後舉辦的冷泉港會議上,素來話癆的湯姆金斯不得不全程緊咬牙關。會議結束後,湯姆金斯最終還是沒能挺住。7月底,他在波士頓把事情告訴了亞歷克斯·裏奇。消息沒有進一步傳開,因為裏奇忙着處理自己的工作,沒空聊閒篇,而且其他人也要麼在度假,要麼在趕赴在莫斯科召開的國際生物化學大會的路上。

馬特伊同樣發現自己很難嚴守秘密。6月底,他在冷泉港參加了噬菌體的相關培訓課程。每位學員都在課程期間講述了自己的研究。馬特伊起初是拒絕的,但最終還是概述了自己的發現。教這門課的德爾布呂克欣喜異常,立刻告訴了紐約大學的傑瑞·赫維茨[Jerry Hurwitz;編者注:指 RNA 聚合酶的發現者之一,生物化學家傑拉德·赫維茨(Jerard Hurwitz),傑瑞是他的暱稱]。赫維茨轉頭又給湯姆金斯打電話,得到了肯定的答覆。秘密泄露了,到8月初,紐約的塞韋羅·奧喬亞實驗室的研究者們已經聽到了這則傳訛了的消息,“麻省理工學院有人”已經破解了密碼。

與此同時,尼倫伯格正準備趕去莫斯科參加生物化學大會,他計劃在那裏披露自己的發現。在走之前,他得先安頓好兩件事。一件是與巴西生物化學家佩羅拉·扎爾茲曼(Perola Zaltzman)結婚,一件是向《美國科學院院刊》投遞兩篇論文,宣示自己發現的優先權。在當時,《美國科學院院刊》上發表的論文必須有美國科學院院士的擔保。聽聞美國科學院院士利奧·西拉德(Leo Szilárd)當時就在華盛頓,尼倫伯格花了一整個下午在杜邦酒店的大堂和他討論實驗結果。西拉德不太願意幫忙。“這離我的領域太遠了,”他説,“不好意思,我沒法為它擔保。”很難想象西拉德會以同樣的方式回應雅各布或者莫諾的請求。尼倫伯格明顯是個圈外人。

1961年8月3日,這兩篇論文在國立衞生研究院副院長約瑟夫·斯馬德爾(Joseph Smadel)的支持下被投給了《美國科學院院刊》。隨後,尼倫伯格徑直飛往了莫斯科。兩篇論文以背靠背的形式刊登在了10月的那一期上,此時,圈內任何有點地位的人都已經知曉了論文那振聾發聵的內容。兩篇論文都細緻入微地描述了其中的實驗流程,它們最大的特點是使用了精心構思的對照實驗,這使作者們能夠排除其他可能的解釋,讓自己的結論無可辯駁。

第一篇論文比較偏重技術,描述了大腸桿菌無細胞提取物中進行的蛋白質合成的特點,複述並擴充了這一年早些時候發表的結果。重要的是,馬特伊是這篇閲讀量註定較少的論文(只被引用了不足300次)的第一作者。這篇論文表明,蛋白質的合成能夠被攻擊RNA的RNA酶(RNase)打斷,並且——最終且程度較低地——能夠被破壞DNA的DNA酶(DNase)打斷。馬特伊和尼倫伯格為這一結果給出了一種正確的解釋:完好無損的RNA的存在是蛋白質合成的必要條件,而DNA 酶造成的抑制是因為“DNA遭到了破壞,導致其無法再承擔模板RNA 的合成模板這一功能”。

第二篇論文的標題很含混——《大腸桿菌無細胞蛋白質合成對天然或人工合成多聚核糖核苷酸的依賴性》(The Dependence of Cell-free Protein Synthesis in E. coli upon Naturally Occurring or Synthetic Polyribonucleotides)。儘管開篇很乏味,但論文中包含了那個在多聚(U)與放射性標記的苯丙氨酸被一同温育的情況下,放射性蛋白質的含量將會上升的實驗——在優化了流程後,他們能夠得到比對照組升高約1000倍的結果。這篇被引用了超過1400次的論文通篇用生物化學和蛋白質合成的語言加以表達,以一種頗為古早的方式探討着“將苯丙氨酸特異性地合成進蛋白質中”。只有在最後一段,尼倫伯格和馬特伊才用生命科學的新式語言講述了他們的發現,強調了遺傳密碼的完整細節仍然未知:

由此可見,一個或多個尿苷酸殘基是苯丙氨酸的密碼。密碼究竟是單個鹼基的還是三聯鹼基的(或者其他形式的),這個問題尚未搞清楚。多聚尿苷酸似乎是在發揮一種合成模板或者信使RNA 的功能,而這個穩定的大腸桿菌無細胞體系也很可能可以合成與加入其中的RNA所藴含的有意義的信息相對應的蛋白質。

當時多數人的推測是密碼是基於三聯鹼基的,這單純是因為這樣可以形成64種可能的組合,對應20種天然存在的氨基酸,但此時尚沒有證據表明它的正確性。尼倫伯格和馬特伊話留餘地是對的——嚴格來講,像單獨一個鹼基U編碼苯丙氨酸這種不太可能的可能,放在他們的數據裏也能説得通。雖然再次提到了信使RNA,但他們並沒有引用首次使用這個術語的那三篇已發表論文中的任何一篇(兩篇《自然》論文,還有雅各布和莫諾發表在《分子生物學報》上的那篇綜述,都見刊於5月)。事實上,出於某些至今仍不清楚的原因,尼倫伯格從未引用過這幾篇論文。在論文行將刊印前補充的一段説明中,他們加入了尼倫伯格在莫斯科期間由馬特伊剛取得的結果——多聚(C)編碼脯氨酸。遺傳密碼中已經有兩個“單詞”被讀出來了,但仍然不清楚每個“單詞”含有幾個字母。

一個非同凡響的時刻

第五屆國際生物化學大會於1961年8月10日至16日在莫斯科舉行。這是蘇聯歷史上舉辦過的規模最大的會議——與會者超過5000人,包括來自58個國家的3500名外賓——蘇聯還專門發行了一款紀念郵票。整個大會有接近2000場報告,高峯時有18個同時進行的分會,不過很多報告都聽者寥寥。莫斯科大學的各座大樓中舉辦了8場大型研討會,其中一場由馬克斯·佩魯茨組織,名稱是“分子水平上的生物學結構和功能”。

大會的開幕式在莫斯科近郊的列寧中央體育場的體育館舉行,幻燈投影效果很差,幾乎什麼也看不清。有一個研討會不得不縮短,因為要給環繞地球飛行的第二人,25歲的蓋爾曼·蒂托夫(Gherman Titov)開媒體見面會,他剛在太空中度過了超過一天時間,於8月7日回到地球。隨後,與會代表們齊聚陽光暴曬下的紅場,觀看了慶祝蒂托夫返回的遊行。此時正值冷戰的高潮,蘇聯在空間領域的領先地位極為顯著。此外,在大會召開的同時,冷戰又趨熱了一點點,因為8月13日,柏林牆開始修建了。

和這場大型會議的其他非全體會議發言人一樣,尼倫伯格只有短短10分鐘的時間來介紹他的發現。報告集中講解了第二篇《美國科學院院刊》論文的材料,並且在最後一刻修改後,尼倫伯格用他和馬特伊在論文中用過的説法結尾:“由此可見,一個或多個尿苷酸殘基是苯丙氨酸的密碼。”小小的報告廳被一台巨大的老式投影儀佔去了一大塊,聽眾席中只有二三十人。沃森後來説,他“聽人傳言,馬歇爾·尼倫伯格可能會做一個讓人意想不到的重磅報告”——這可能是跟德爾布呂克或者其他人聊天時聽來的,但根據尼倫伯格的説法,他在報告前不久向沃森做了自我介紹,並且概述了自己的發現。不管是哪一種情況,沃森明顯不夠感興趣,沒有去聽,只是派去了自己的博士後阿爾弗雷德·蒂塞雷斯(Alfred Tissières)。馬修·梅塞爾森(Matthew Meselson)也在那兒。比尼倫伯格還年輕的梅塞爾森後來回憶道:

真是自愧不如啊……我趕緊找到弗朗西斯[·克里克],然後跟他説,他必須和這個人私下聊聊。

第二天早上,沃森給雅各布講了尼倫伯格和馬特伊的發現。雅各布還以為這是沃森愛搞的那種無聊的惡作劇,不願意相信他。克里克則要敏鋭一些——從梅塞爾森那裏聽到這個消息之後,他立刻決定邀請尼倫伯格在第二天那場由佩魯茨組織,預定由克里克主持的關於分子結構和功能的研討會上,把他的報告再講一遍。克里克正在以自己標誌性的慷慨風度為尼倫伯格提供一次機會,讓他能以遺傳密碼破解人的身份被載入史冊。

根據沃森的説法,尼倫伯格在全體會議上的報告是“一個非同凡響的時刻”。克里克則報道説,聽眾當時對尼倫伯格宣告的結果震驚不已——克里克後來將之形容為“觸電般的感覺”。就連謙虛的尼倫伯格回憶起來,也説聽眾“特別熱情”。梅塞爾森的回憶則是,在尼倫伯格的第二場講座後,“我跑向尼倫伯格,擁抱了他,然後對他表示祝賀……這一切都太讓人激動了”。尼倫伯格被這種姿態深深觸動了:

我第二次講這篇論文是在一大羣聽眾面前。那個規格和待遇真是了不起,棒極了。我記得馬特·梅塞爾森,他就坐在前排。我當時不認識他,但他聽了這些東西之後大喜過望,興沖沖地跳了起來,抓住我的手,然後結結實實地給了我一個擁抱,祝賀我做出了這些發現。我這是加入搖滾樂隊了吧!這對我的意義很大很大。它的意義真的超過所有獎項,因為它是真情流露,發自內心的。

梅塞爾森同樣回憶了這場報告對聽眾造成的影響:“它讓一些研究這個領域的人產生了一種急不可耐的衝動,想要趕緊離開莫斯科,回到實驗室去。”回實驗室單純是為了做一件事—他們必須將尼倫伯格的技術收為己用。尼倫伯格在莫斯科的兩場報告傑瑞·赫維茨都聽過,他最近向我講述了這項新方法是如何改變一切的:

我記得自己思考過尼倫伯格和馬特伊的發現可能引發的結果。在1961年6月初的冷泉港會議上,明顯有一大堆實驗室在用特異性蛋白……來探究遺傳密碼。我記得自己當時想,這些努力這下都得付諸東流了。

不過不是所有人都信服。當傑瑞·赫維茨在8月中旬回到紐約時,他給同事們講述了尼倫伯格的報告,但隨後又説:

有好幾個人不相信這些數據的可靠性。看起來雖然尼倫伯格已經做了最初的基本實驗,但運用這種極為靈敏的新方法,依然能有很多收穫。

別管那“好幾個人”是誰,幾周之內,他們的疑慮就都被打消了。

馬修·梅塞爾森後來從科學的社會傳播的層面解釋了人們為何對尼倫伯格的成功普遍感到訝異:

人們的勢利眼是很可怕的,這個發言的人得是圈子裏的一員並且你認識他,否則他的結果就不太可能是對的。然後出現了一個叫馬歇爾·尼倫伯格的哥們兒,他的結果就不太可能是對的,因為他不在圈子裏呀。沒人願意費神去聽他説話。

1962年1月,克里克在BBC做了一次訪談,簡明地敍述了尼倫伯格的發現的重要性。在節目結束前,他結合大背景做了總結,並拋出了一些問題,其中的一些我們如今已經知道答案,而另一些則至今仍未得到解答:

我們仍然不知道密碼是不是通用的。整個自然界,從病毒到人類,都使用相同的20種氨基酸,但尚不確定它們在所有生命體中是否都由同樣的三聯鹼基來編碼,雖然初步的證據表明這很有可能。若是如此,我們應該就拿到了解鎖地球上所有生命體分子架構的鑰匙。

但我想問,在火星上呢?火星上是否會有生命或者生命的遺蹟?那樣的話,是否又一樣是DNA、RNA和蛋白質呢?或許有同樣的語言、同樣的密碼聯繫着它們?誰知道呢?

此後的歲月裏,克里克始終慷慨地對待尼倫伯格和馬特伊,認可他們的發現改變了歷史進程,並且不吝溢美之詞地讚揚這兩個圈外人的工作的重要意義。如他在1962年所説:

我們來到了分子生物學一個紀元的終點。如果説DNA結構的發現是開幕式的結束,那麼尼倫伯格和馬特伊的發現就是閉幕式的開始。

作者簡介

馬修·科布(Matthew Cobb),英國曼徹斯特大學動物學教授、神經科學家、科學作家,出版過多部科學史題材的作品,其中面向大眾讀者的神經科學全史《大腦傳》獲中國國家圖書館第十八屆文津圖書獎。2021年,英國最具影響力的遺傳學學術組織英國遺傳學會將該年度的霍爾丹獎(JBS Haldane Lecture Award)授予科布,表彰他在向公眾普及遺傳學方面的傑出貢獻。

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。