張輝 | 胸懷世界,但請切勿忘記文學_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-昨天 22:33

張輝 | 北京大學中文系教授

本文原載《探索與爭鳴》2024年第6期

具體內容以正刊為準

非經註明,文中圖片均來自網絡

張輝

關於世界文學的論述越來越多,即使不是汗牛充棟,也已車載斗量。**但相對而言,人們更多地把注意力投射在了世界文學概念之“世界”的方面,而對其中心詞“文學”卻顯然重視不夠。**換言之,當我們談論世界文學問題時,一方面需要關心如何從更長遠的時間維度和更寬闊的空間維度來理解和解釋文學,另一方面也更需要從文學文本、文學現象以及文學自身的具體歷史出發,探究文學為我們認識和展現世界的複雜性與豐富性所提供的無限可能。

胸懷世界,當然是每一位文學研究者(包括國別文學專門家)所必須具備的重要學術品格;**但如果脱離文學來談論世界,則不僅與世界文學這一命題的真正內涵齟齬不合,而且很有可能使文學研究蜕變為對某種口號、某種政治或意識形態立場的宣示,而與世界文學所主張的世界主義的根本精神背道而馳。**更需要我們警惕的是,如此這般的那些宣示,有時甚至是不需要任何深入的研究、不需要任何基於文學作品的分析,就可以得出結論的,需要的只是站隊、只是一次次重複耳熟能詳而又“放之四海而皆準”的“標準答案”而已。

這樣説,當然不是主張不關注“世界”(world/Welt),尤其不是要無視歐洲中心主義、文化霸權以及文化部落主義等危機因素的存在,更不是要低估世界文學概念的提出對消解本質主義所具有的重要意義。恰恰相反,**正是因為在“文學”這個中心詞之前加上了“世界”這個更能突破國家邊界乃至既有思想與道德套話的限定詞,才使我們能夠更加看清楚故步自封的狹隘“民族文學”觀念令人生疑的方面。**也正因為此,我們理解文學的概念、理論、範式會發生根本的變化。至少,形成性、流動性、國際性的文學觀念,成為不容我們忽視的選項。

一

説到底,文化意味着跨文化,寫作在很大程度上意味着重寫(rewriting)乃至跨文化重寫,而文學則日益不可避免地成為“世界文學”,在一個普遍聯繫、相互交織,有時也是既相互奔赴又相互衝突的所謂全球化世界中,尤其如此。正是在這個意義上,**本文標題中對“請切勿忘記文學”的提示,實際上也正是對“世界文學”的再次籲求與召喚。**而我之所以主張在思考世界文學問題時,既要重視“世界”的方面,也要尤其重視“文學”的方面,還基於如下基本判斷。那就是,儘管世界文學在很大程度上是基於普遍的乃至普適的理想提出的,但文學本身卻首先應該是獨特的,因而也是無法用任何模式、任何規範加以限制的。這種普遍與特殊的對立統一,既是藴含在世界文學觀念中的深刻矛盾,也是世界文學觀念具有生長性的特質,甚至是它具有啓發性和美妙誘惑的原因之所在。

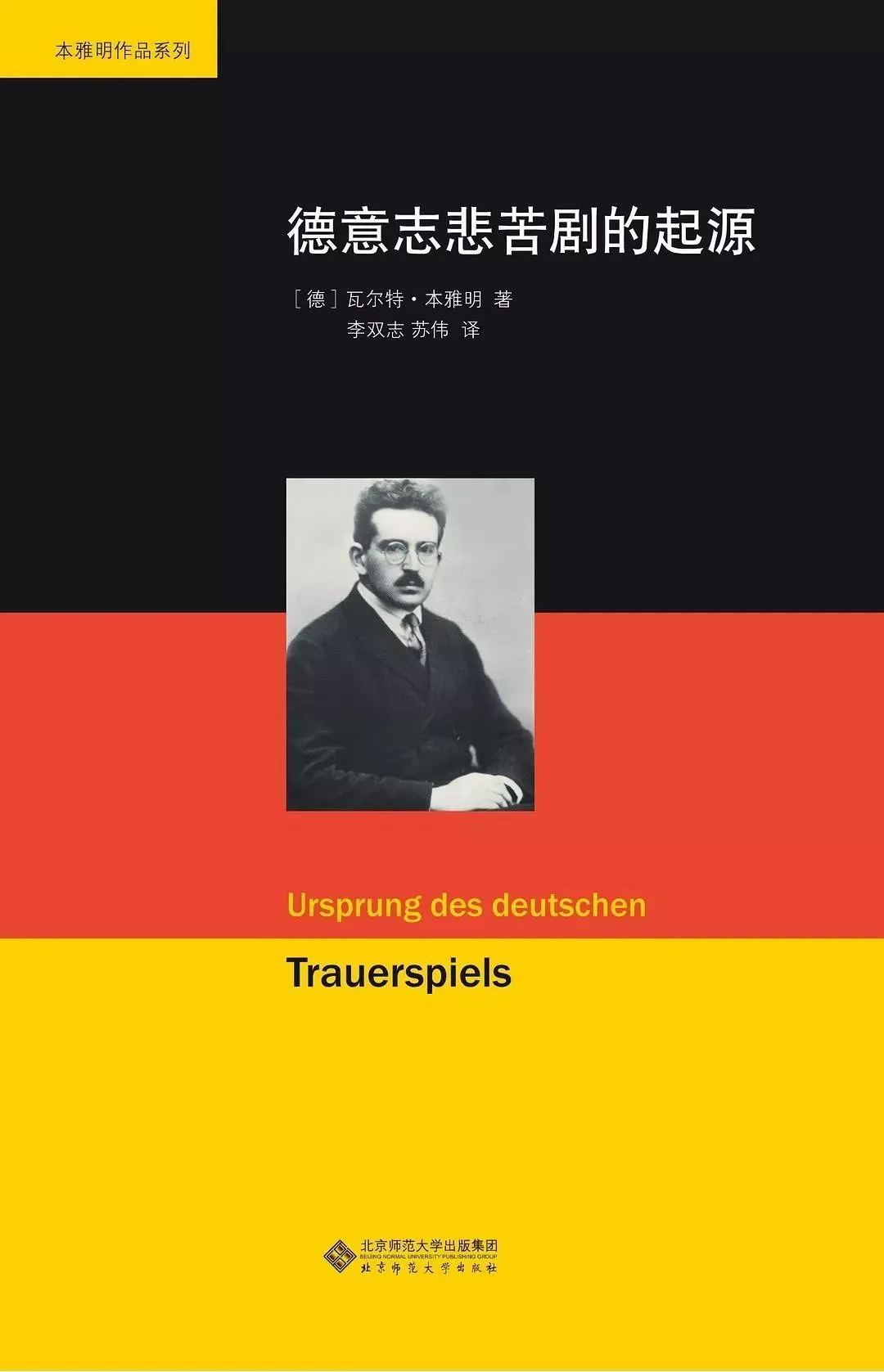

本雅明在《德意志悲苦劇的起源》一文的題記中,引述過一段“世界文學”觀念的倡導者之一歌德的一段話,至今對我們依然具有重要的啓發意義。不論在知識中還是在反思中都不能形成聚合的整體,因為前者缺少內在,而後者缺少外在,因此,如果我們期待科學中會有某種整體性的話,我們必定要將科學設想為藝術。而且我們不可以在普遍意義上,在外溢之物中尋求整體性。正如藝術總是完全在每一件單個的藝術品中得到表現,科學應當也是每一次在單個處理對象上證明自身。

這段取自歌德《色彩理論史材料彙編》中的文字,貌似與本雅明所討論的悲苦劇並不直接相關,與我們這裏所討論的世界文學更似乎風馬牛不相及。但深味這段多少有幾分邊緣的文本,對我們試圖在“普遍意義”、在“外溢之物”中尋求“整體性”包括建立世界文學觀念,是一個很好的警示。對本雅明來説,歌德這段話意味着在一物中尋求歷史的可能性和必然性,對我們來説,則意味着文學——尤其是具體而獨特的文學作品——乃是進入世界文學的前提。

無論如何,正如“藝術總是完全在每一件單個的藝術品中得到表現,科學應當也是每一次在單個處理對象上證明自身”那樣,我們對世界文學的思考與探究,也應該首先從單個的作品、單個的對象出發。也就是説,世界文學雖然必須是世界的,但卻首先是文學的,既是關涉普遍的,同時須是特別的乃至單個的。脱離了具體文學的世界文學,用歌德的話來説,則不僅是沒有內在的,也毫無疑問將失去外在,並最終成為一個口號、一句空話而已。

二

宏觀地討論上述問題不是本文的目的,也非一則筆談可以勝任。這裏我想談談奧爾巴赫。他正是歌德(當然也是本雅明)上述觀念最重要的展開者與實踐者之一。尤其是,他的討論直接關涉世界文學,他不僅討論了世界,而且討論了文學——世界文學。

眾所周知,作為20世紀重要的羅曼語語文學家、比較文學家和文學批評家之一,奧爾巴赫雖然身前以《摹仿論》(1946)、身後以《拉丁晚期與中世紀的文學語言及其受眾》(1958)呈現了他超越國別、超越語言與文化的宏觀文學圖景,但是他關於世界文學的直接論述卻少之又少。文學作品,甚至僅僅是經典文學作品的片段,才是他書寫文學史、描繪世界文學圖景的最重要依託。

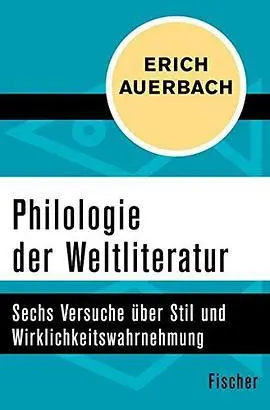

奧爾巴赫關於世界文學的論述,最突出的就是他1952年為慶賀瑞士文學史家弗裏茨·施特里希的70歲生日而寫作的一篇文章:Philologie der Weltliteratur。這篇文章所收入的祝壽集的名稱恰好就是《世界文學》。而正是同一家出版社在1967年還以這篇文章的題目為書名,在奧爾巴赫逝世10週年之時出版了一本論文集。雖然,從該書的副標題(“文體與真實感六論”)無法馬上看出主標題和副標題之間的明顯關聯,但封底摘自Philologie der Weltliteratur一文末尾的一段話非常值得我們注意:“在變化的環境中,我們必須重回前國族的、中世紀已然擁有的教養(Bildung)之中,認識到精神並不是國族性的。”**它不是要簡單地提示我們關心教養或教化問題,而是提醒我們要注意,如果教養是先於國族而存在的,那麼,人的精神就更是超越國別、超越國族的,因而是普遍的甚至是普適的。**但如果僅僅如此,會不會流於廉價的世界主義或普遍主義?細讀原文,我們可以看到語文學家奧爾巴赫也同樣有如下看法——“語文學家所傳承的最寶貴、最必需的東西,乃是其國族的語言與文化”。誰能忘記或離開與生俱來的語言文化而存在?更重要的是,沒有特殊、個別的普遍性、普適性又在哪裏?

我們暫且擱置如此哲學的問題,先回到那篇文章的題目上來。Philologie der Weltliteratur這個題目有兩個英譯名,即Philology and Weltliteratur(語文學與世界文學)和Philology of World Literature(世界文學的語文學)。前者是賽義德夫婦的翻譯,後者則是紐曼(Jane O. Newman)的新譯。④漢語學界目前似乎還大多取第一個譯法,所以該文的中文名稱一般乃是《語文學與世界文學》。很顯然,賽義德的翻譯是誤譯,它固然保留了德文詞Weltliteratur, 或許注意到了這個詞在德語語境中的重要意義,但卻忽視了奧爾巴赫使用這個多少有些“奇怪”的名稱——“世界文學的語文學”所可能包含的出乎尋常的意味。至少,奧爾巴赫討論的不是“語文學與世界文學”,而是“世界文學的語文學”。在奧爾巴赫的標題上,二者不是並列關係,而是從屬關係。在語法上,這或許並無難解之處,但深究起來,“世界文學的語文學”這個説法卻有必要細加考慮。

三

之所以是“世界文學的語文學”,在奧爾巴赫的意義上,這是和三個方面的問題聯繫在一起的,而這三個問題,在我看來,則是以《世界文學的語文學》一文中所凸顯的三個名字為代表的。

第一個名字,是前文已經提到的歌德。我們不難看到,全文就是從歌德開始的。歌德雖然不是“世界文學”概念的最早提出者,但從歌德出發討論世界文學問題,不僅是合理的,而且對於奧爾巴赫來説,也是有特別目的的。請看文章開篇那段話:

我們已經到了需要詢問“世界文學”這個説法究竟意味着什麼的時候,如果我們像歌德那樣,以之指涉我們的現在以及我們所期望的將來的話。我們的星球——地球,也即世界文學之“世界”,正在變小、正在變得缺少差異。而世界文學並不僅僅指我們所共有者也不是指人類所通用的東西。相反,它關涉到我們所共有者與我們所並不共有之差異,二者將如何互相豐富彼此。

這裏的關鍵問題在於,對奧爾巴赫而言,世界文學的倡導者之一歌德所奉行的並不是一種一元的世界觀,他以及他的同時代精英所留給我們精神遺產恰恰是,不僅要看到我們所共有的、人類分享的東西,而且要看到我們並不可能共有的差異,是這兩者的互相豐富,而不是一個統一的、無差別的世界,乃是世界應該有的樣子,乃是世界文學存在的前提。而尤其具有奧爾巴赫特質的是,他把歌德的這一精神遺產,與他所謂的特殊的語文學——學者詹姆斯·波特(James I. Porter)的説法——“塵世語文學”(earthly philology)聯繫了起來。正是通過這種發端於維科,興盛於赫爾德,也帶着歌德思想印記的特殊的語文學——不是一般學科意義上的更注重文字、語言與文獻的語文學——成為認識歌德意義上的世界文學並進而使世界文學成為現實的動力和“武器”。**因為,這種語文學,這種世界文學的語文學,“可以對人類思想和精神史的總體發展有所貢獻,因而也可以在多樣化中建立人類統一的遠景。**這是語文學的切實目的”。

正因此,我們可以説,奧爾巴赫之所以給這篇文章按上一個“奇怪”而難解的標題,恰恰是經過深思熟慮的。從語文學出發,從生動、豐富而具體的語言事實出發,而不是從任何“高大上”的理論和觀念出發,是文學研究的唯一正確途徑。而悖論性的是,這種語文學的路徑,也是我們進入一個更為普遍性的領域——世界文學——的正確路徑。離開語文學的文學研究,與離開文學本身的世界文學觀念一樣,是無法實現的目標,甚至是沒有堅實基礎的空中樓閣。

這就要説到第二個名字。第二個名字是《歐洲文學與拉丁中世紀》的作者庫爾提烏斯。儘管在很多學術觀點上,奧爾巴赫與庫爾提烏斯有很大分歧,但是同作為語文學家,更重要的是作為總是期望從具體通向普遍而非從普遍通向具體的同道者,奧爾巴赫對庫爾提烏斯予以高度肯定。從對庫爾提烏斯的評價中,我們看到奧爾巴赫自己的影子,與此同時,我們也看到,始終學會從某個出發點(Ansatzpunk)出發進入對世界的綜合或綜合的世界,也正是奧爾巴赫對有所作為的年輕一代學人特別是作為後來者的世界文學研究者所寄予的厚望、所傳授的方法。正因此,以下這段充分解釋了奧爾巴赫“塵世語文學”觀念的樸素文字,非常值得細讀:

如今的出版物中,從綜合的角度討論文學者,給人留下最深刻印象的,是庫爾提烏斯的《歐洲文學與拉丁中世紀》(1948)。在我看來,它之所以取得成功,其原因在於,這本書並未從無所不包的、一般的觀念出發。正相反,它的出發點是單個的現象——它準確地、甚至是侷限地定義了修辭學教育傳統的賡續。這裏,我們再一次看到,貌似普遍、普適乃至可能被理解為一統的世界文學,在奧爾巴赫那裏,卻首先是從具體、單個現象乃至單個文本和特殊現實出發的。讀過《摹仿論》的人當然對此不會陌生,甚至會有更悠長的體味。不過,這種思想取向,卻毫無疑問不是盲人摸象式的孤立主義和自高自大的部落主義的。奧爾巴赫用第三個名字,表達了對世界的整體的看法。

第三個名字多少顯得陌生,他是出生於德國薩克森的聖維克多的雨果(Hugo of Saint Victor,1096—1141),是12世紀前半葉歐洲的一位天主教教士,中世紀著名的《知識論》一書的作者。奧爾巴赫引述的是一段《知識論》中關於異鄉人的文字:

德行的偉大源泉(Magnum virtutis prin-cipium),乃是讓有教養的心靈,首先一點一滴地學會隨隱而不彰、短暫易逝的事物推移,以便其後將之全然置之度外。發現自己故土美妙之人,還只是稚嫩的;無論身在何處都能入鄉隨俗者,方可為強者;惟視整個世界為異鄉者,堪稱完美。

從聖維克多的雨果這面鏡子中,我們看到的是一個更為特別的奧爾巴赫。事實上,如前文已經指出的那樣,作為“塵世語文學家”的奧爾巴赫,不會也無法擺脱與生俱來的語言、文化乃至種族,他自己就曾經説過:“我是一個擁有猶太信仰的普魯士人。”但,與我們所有對世界文學有所關切的人一樣,對了解異鄉的渴望,既是他進入比較文學與世界文學的前提,也表達了其內心與世界之整全的某種相通。奧爾巴赫在全文的末尾所説的最後一句話尤其耐人尋味。他從雨果基督教式的對世界的認識中既獲得啓示,也似乎努力從中擺脱出來,他説:“雨果的閲讀者包含那些其目的是從他們對世界的愛中解脱出來的人,但同樣好的道路也屬於跟隨那些期望保有對世界之愛的人。”對於奧爾巴赫而言,或許也同樣對於我們而言,世界文學的語文學最終意味着,至少並不僅僅站在自己的位置上,不僅僅停留在自己的舒適區裏,面對、發現、擁有甚至熱愛那哪怕是陌生而並不完整、更不完美的世界。

在我們討論世界文學問題時,我們當然必須胸懷世界,但也請切勿忘記文學!