李新烽:鄭和遠航非洲與中非文明互鑑_風聞

Moss从未叛逃-1小时前

**作者:**李新烽

來源:“中國學派”微信公眾號

原文刊載於**《中國社會科學》2022年第5期**

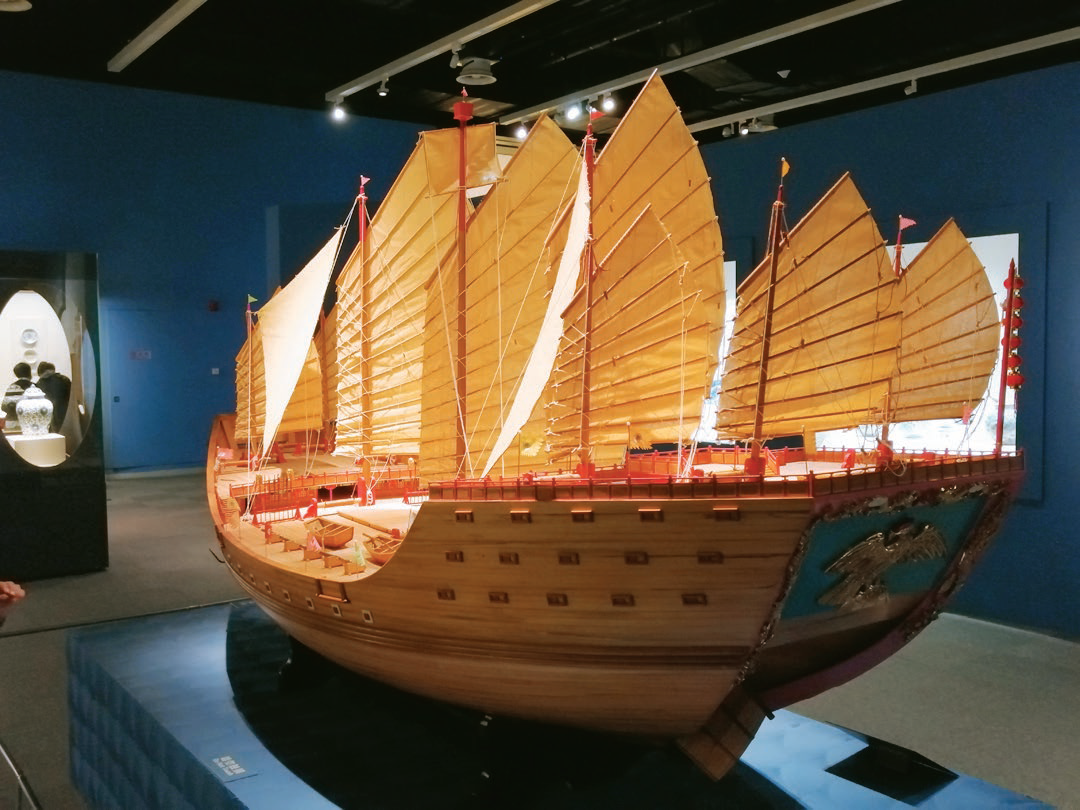

鄭和寶船模型(圖源:中國國家博物館)

中非交流史研究在以往中外交通史、中外關係史的框架內曾取得較大成績,但總體看,較之中西關係史研究,尚處於亟須深入拓展的進境中。實則,非洲大陸雖與中國相距遙遠,但自漢唐以來即存在往來,其中明代鄭和下西洋之壯舉,無論廣度抑或深度,無疑均達到古代中非交流最具標識意義之巔峯。晚清新史學興起後,梁啓超於1905年發表《祖國大航海家鄭和傳》,不僅於鄭和研究開新局,且於改造舊史學開新篇。其後,隨着史學形態的改變,鄭和作為衝破傳統王朝體系史學的重要研究對象,一向受到史家關注。改革開放以來,相關研究愈加深細,舉凡史實史料之考證、船隻及航海技術之探究、遠航線路與動機之探尋等,均以前所未有的程度展開。概括地説,鄭和遠航非洲的基本史實及意義,已經明確清晰。

特別值得注意的是,儘管研究力量相對薄弱,但非洲學者也開始發表意見。這是一個新的動向。他們大多肯定鄭和遠航非洲的真實性,稱讚其平等性與和平性。南非人文科學研究理事會首席執行官克萊恩·索迪安(Crain Soudien)提出:“對於走出舒適區而進入別人的世界這種挑戰性的工作,鄭和賦予了它一個友善的目的。”尼日利亞學者肯尼斯·奧梅耶(Kenneth Omeje)在新著《資本主義在非洲的失敗與可行性》中提出,鄭和船隊多次到達東非,但與歐洲殖民者不同,中非往來沒有任何殖民主義或帝國主義野心。

在非洲之外,有一些學者卻另有論調。傑夫·韋德(Geoff Wade)提出,鄭和下西洋是明朝殖民野心的體現。日本學者山本達郎、家島彥一等人則直接稱鄭和遠航為“鄭和西征”(“遠征”)。我國台灣學者陳信雄從“默證”出發,甚至提出既然非洲並未發掘出土中國官窯瓷器,可知鄭和船隊未曾訪問非洲。朱莉婭·施特勞斯(Julia C.Strauss)更是不惜“以論代史”,謬指用“鄭和下西洋曾經到訪東非”的歷史來作為中非友好關係的例子,是一直延續至今的“毛時代”外交話語。顯然,與長期流行於西方的“歐洲發現非洲論”相比,鄭和遠航非洲的史實讓那些“西方中心論”的信奉者很不愉快。

一、鄭和遠航非洲史實確鑿

無論從官方記載、航海圖,還是從最新考古發現來看,鄭和遠航非洲都是確鑿無疑的史實。在交往中,鄭和船隊秉持“示無外”的平等交流原則、貿易公平原則和宗教包容原則,重諾守信、一一踐行,成為古代促進文明發展、傳播與互鑑的典範。

(一)官方文獻和碑刻的記載

明朝官方文獻載明,鄭和曾訪問非洲的木骨都束、竹步、卜剌哇、麻林、比剌、孫剌等國。這種記載的真實性,對於一向具有秉筆直書傳統的中國史學來説,是毋庸置疑的。不過,由於時代久遠,當代史家尚需克服史料在流傳過程中造成的時間間距性與內容疏異性,通過考證激活其現實性。

《明史·鄭和傳》記載:“和經事三朝,先後七奉使,所歷占城……比剌、溜山、孫剌、木骨都束、麻林、剌撒、祖法兒、沙裏灣泥、竹步……凡三十餘國。”據考證,木骨都束即今索馬里首都摩加迪沙(Mogadishu);竹步在木骨都束之南,在今索馬里;麻林即今肯尼亞馬林迪(Malindi)。金國平、吳志良認為比剌和孫剌在今天莫桑比克海峽附近地區,還引述了意大利人提出的鄭和船隊與馬達加斯加有往來的言論。《明史·外國列傳七》記載:“又有國曰比剌,曰孫剌。鄭和亦嘗齎敕往賜。以去中華絕遠,二國貢使竟不至。”

《明實錄》記載:“永樂十年(1412)十一月……丙申,遣太監鄭和等齎敕往賜滿剌加……忽魯謨斯、比剌、溜山、孫剌諸國王錦綺、紗羅、彩絹等物有差。”可見鄭和於永樂十年第四次下西洋時到過非洲。該書又載:“永樂十三年冬十月……癸未,古裏、柯枝、喃渤利、甘巴里、滿剌加、麻林、忽魯謨斯、蘇門答剌諸番國使臣辭歸,悉賜鈔帛及永樂通寶錢有差。”説明鄭和第四次下西洋到非洲時,還訪問了位於今肯尼亞的麻林國。

此外,明宣德六年(1431)鄭和第七次下西洋出發前夕,曾在江蘇太倉劉家港刊立《婁東劉家港天妃宮石刻通番事蹟》碑,在福建長樂刊立《天妃之神靈應記》碑,分別記述了前六次下西洋的經過,其中確鑿載明鄭和曾訪問非洲的木骨都束和卜剌哇。

東非麻林國王向中國皇帝敬獻長頸鹿——“麒麟”的故事發生在鄭和船隊訪非期間。《明實錄》載:“(永樂十三年十一月庚子),行在禮部尚書呂震奏,麻林國進麒麟將至。”時至今日,非洲依然不乏以“麒麟”為題材的作品,長頸鹿遠赴中國的故事仍在非洲大陸流傳。肯尼亞總統烏胡魯·肯雅塔(Uhuru Kenyatta)認為:“‘長頸鹿的故事’作為肯尼亞與中國友好交往史上的一段佳話,在肯尼亞也廣為流傳,是肯中友誼源遠流長的一個象徵。”南非總統塔博·姆貝基(Thabo Mbeki)指出:“非洲馬林迪國王贈送中國皇帝一頭長頸鹿,而不是大象、獅子或豹子,為什麼?因為他敬仰中國皇帝具有高瞻遠矚的眼光,派遣船隊長途跋涉拜訪非洲國家而與之禮尚往來的氣度。”

(二)隨員與航海圖的記錄

對於鄭和遠航到達非洲的史實,使團重要成員曾有記載。其中,在永樂、宣德年間曾任翻譯官隨鄭和四次下西洋的費信著有《星槎勝覽》,通曉波斯語和阿拉伯語,曾三次隨行的翻譯官馬歡著有《瀛涯勝覽》。這些著作較為細緻地描寫了非洲的風土人情。

在《星槎勝覽》中,費信對所至非洲國家竹步、木骨都束和卜剌哇的基本情況,如位置、民居、氣候、生產、風俗、物產、商貿、衣着等作了翔實記錄。若非耳聞目睹,自然無從寫起。如記述當地建築:“(木骨都束)堆石為城……壘石為屋,四五層高,房屋廚廁待客俱於上也。”“(卜剌哇)居屋壘石,高起三五層。”“(竹步)城垣石壘,屋砌高堆。”半個多世紀後,葡萄牙人在東非沿海各城邦看到了相似情景。馬歡則在《紀行詩》中記述:“忽魯謨斯近海傍,大宛米息通行商。曾聞博望使絕域,何如當代覃恩光。”詩中提到的“忽魯謨斯”即今伊朗霍爾木茲海峽的格什姆島;“大宛”應為“大食”之誤,指西亞阿拉伯國家;“米息”即今埃及。這幾處均為《天妃之神靈應記》碑中所説“實為遐壤”的“海外諸番”。由此,人們有理由相信鄭和使團不僅到過非洲東岸諸邦國,而且很可能到過北非。

《鄭和航海圖》原名《自寶船廠開船從龍江關出水直抵外國諸番圖》,因收錄在茅元儀《武備志》中而流傳至今。該圖是針路圖,採用自右而左、一字展開式繪製。該圖以標示航線為主,海船自南京寶船廠啓航,終點為非洲東海岸的慢八撒,即今天的肯尼亞蒙巴薩。《鄭和航海圖》所記往返航程分為國內和國外兩部分,船隊以占城、蘇門答剌、錫蘭山(別羅裏)和古裏為四大交通中心站。以此四大海港為中心,國外航程又分為南海及太平洋區域、印度洋區域和阿拉伯海區域。周運中對《鄭和航海圖》進行了新的考釋,認為其涉及的地區包括今索馬里、肯尼亞、坦桑尼亞、阿聯酋、卡塔爾、巴林、科威特、塞舌爾、馬達加斯加、科摩羅、莫桑比克、查戈斯羣島等地區。一些學者還提出,鄭和有可能發現了好望角。如南炳文認為,從《大明混一圖》看,鄭和第六次下西洋時有繞過好望角的可能。沈福偉認為,鄭和第五次航行時,中國帆船最先進入非洲好望角海域,比迪亞士早60多年發現了好望角。1415年中國寶船從索法拉港返航到劉家港,揭開了世界歷史上的大航海時代序幕。

(三)考古新發現的證據

2010年以來,由北京大學考古文博學院與肯尼亞國立博物館濱海考古部組成的聯合考古隊先後對肯尼亞馬林迪周邊地區的古代遺址進行多次考古發掘,取得多方面重大收穫。具體表現在曼布魯伊遺址發現了一枚永樂通寶、數個明永樂官窯瓷器——龍泉瓷片。這幾件出自考古地層的遺物,特別是龍泉瓷片的發現,進一步證實鄭和船隊到過非洲。2012年初,中國、美國、肯尼亞三國專家聯合對馬林迪北約200公里的曼達島遺址進行考古調查,發現5件明代龍泉青瓷片和2枚明永樂通寶。永樂至宣德年間,鄭和七下西洋,海外貿易促進青瓷生產,非洲出土的青瓷正與之符合。

對於永樂通寶,美籍肯尼亞考古學家、菲爾德博物館非洲人類學館館長查普魯卡·庫辛巴(Chapurukha M.Kusimba)領導的考古隊認為,永樂通寶是15世紀明朝永樂帝朱棣在位時期發行的銅幣。歷史上永樂帝曾在15世紀多次派鄭和船隊造訪東南亞、印度和非洲,永樂通寶流通的時間與鄭和下西洋的時間重合,證實了鄭和到訪非洲的真實性。庫辛巴在1999年出版的《斯瓦希里國家的興衰》一書中認為,鄭和及其船隊曾經到達東非馬林迪和索馬里的卜剌哇與木骨都束並留下大量記錄。庫辛巴還總結了東非海岸打撈到的唐代到清代的各類中國瓷器,認為明朝以後中非之間的考古遺蹟越來越多,這與史書上鄭和下西洋到達東非的記載相符。

此外,1999年6月12日和15日,南非中文報紙《僑聲日報》先後以《鄭和部下後裔現居東非肯亞》和《東非肯亞小村上加之名源出上海》為題,報道肯尼亞東海岸的帕泰島(Pate Island)上居住着鄭和部屬後裔。為深入瞭解真相,筆者曾專程赴肯尼亞拉木羣島進行實地調查。在帕泰村,受訪者阿斯曼·莫德(Athman Mohd)強調,帕泰村之所以受到中國影響,與附近的一艘早期沉船關係密切。在上加村,村長斯瓦雷·穆罕默德(Swaleh Mohamed)介紹説:“上加村的原名叫姆坦噶尼(Mtangani),意為沙漠之地,中國人來後將村名改為上加(Shanga),源自中國的上海市。”西遊村共有4户“中國人”,在西遊村的巷道里,筆者巧遇一位正在用扁擔挑水的老人,自我介紹名叫薩利姆·布瓦納赫裏(Salim Bwanaheri),其長相確實與中國人非常相似——膚色淺、頭髮長、眼睛小、嘴唇薄。他見到筆者非常激動:“你很像我的爸爸。”他暫停一下接着説,“你就是我的爺爺,你一定是從遙遠的中國來的,我的老家在中國”。

2017年7月,由中國、美國和肯尼亞專家組成的聯合考古隊宣佈,在曼達島發現具有中國血緣的3具人骨遺骸。它們不但具有東亞人獨有的鏟形門齒,而且經DNA技術鑑定,均具有中國血緣。碳14測年技術結果顯示,在3具人骨遺骸中,1人約死亡於鄭和下西洋時代,另外2人去世的時間相對稍晚。聯合考古隊隊長庫辛巴強調:“這是考古學者首次在東非地區發現具有中國血緣的古代人骨遺骸。”肯尼亞國家博物館館長穆扎楞多·基本嘉(Mzalendo Kibunjia)表示:“這為中國人曾到達東非海岸提供了新的證據。”肯尼亞國家博物館考古學者凱撒·比塔(Caesar Bita)撰寫考古報告指出,他們在肯尼亞東海岸發現了疑似明代鄭和船隊的沉船遺蹟和明代瓷器,與鄭和下西洋曾抵達東非的歷史記錄相符合,證實在歐洲人到達非洲以前亞非大陸間早有聯繫。關於明代是否有中國人移民東非,這些移民是否屬於當年落難東非的鄭和部屬,目前尚未發現文字記載和實物證據,因而存在爭議。但據帕泰、上加和西遊三個村子的採訪情況,以及相關考古學和人類學研究成果,筆者認為這是很有可能的。當然,若想確證,還需發現更多考古和文獻資料。

以上多個方面的材料,為鄭和下西洋到過非洲提供了有力證據。可見,認為鄭和未曾訪問過非洲的觀點,不能成立。

二、鄭和研究凸顯鄭和精神

中國各界對鄭和遠航非洲的認識,與各歷史時段的中非友誼緊密相連。“每當社會發展到關鍵時刻或轉折時期,鄭和研究都顯現了鮮明的時代特徵以及文化價值。”

(一)新中國成立後至改革開放前

1949年中華人民共和國成立後,中國與廣大非洲國家相繼建立外交關係,中非關係開啓了新紀元。共同的歷史遭遇、共同的發展任務、共同的戰略利益把中非人民緊密聯繫在一起。雙方在和平共處五項原則和中國對外經濟技術援助八項原則的基礎上,相互同情、相互聲援、相互支持,中非關係生機勃勃、牢固堅實。這一時期,黨和國家領導人對鄭和遠航非洲給予高度評價,學界關於鄭和的研究主要涉及中西航海對比等方面,提出了中國先於西方與非洲建立友好往來的論斷。

1955年4月在萬隆召開的亞非會議上,中非領導人首次進行了直接會晤。1955年5月13日在全國人民代表大會常務委員會第十五次擴大會議上,周恩來提交《關於亞非會議的報告》,指出“(亞非國家的人民)日益認識到彼此支持和幫助的必要。因此,反對殖民主義,爭取和保障民族獨立,反對侵略戰爭,維護世界和平,並在這些基礎上促進亞非國家間的友好合作就形成了亞非各國人民的共同願望和要求”。此後不久,中國首先與埃及建交,隨後又與一大批非洲國家建交。1963年12月至1965年6月,周恩來先後3次訪非,“提出了中國同非洲和阿拉伯國家關係的五項原則和援外八項原則,在非洲國家中產生了巨大反響,從而將中非關係推向一個新台階”。1964年2月1日訪問索馬里時,周恩來説,“十五世紀中國的大航海家鄭和,在著名的遠航中,曾經多次訪問過摩加迪沙和索馬里的其他地方。在此期間,也曾有過索馬里的友好使者到中國進行訪問”。

從20世紀50年代中葉開始,伴隨學術界對中外關係研究的重視,鄭和與非洲的關係研究成為學術熱點。鄭鶴聲認為,“在第十五世紀初葉,因鄭和使團往來亞非國家之間的辛勤活動,為中國與亞非國家人民帶來了很多的幸福”。朱偰提出,鄭和是發現赤道非洲的第一人。鄭一鈞提道,“鄭和船隊同亞非各國之間長期的友好往來,不但發展了中國人民與亞非各國人民的傳統友誼,而且對我國海洋科學的發展作出了很大貢獻,影響深遠”。

這一時期,國內同時興起中西航海比較研究熱潮。侯仁之的《在所謂新航路的發現以前中國與東非之間的海上交通》和《所謂“新航路的發現”的真相》對新航路開闢的真相以及新航路開闢前以鄭和為代表的遠航進行了討論,認為“無論是哥倫布的成就或是達·加馬的成就,只有從歐洲的局部觀點來看的時候,才能在某種意義上被認作是一種‘發現’。如果把這一觀點引用於其他地方,或擴大到世界的範圍,那顯然是錯誤的”。所謂“地理大發現”成為“西方中心觀”的一種特別指向,甚至有西方學者認為“地理發現僅指歐洲人第一次到達任何一個非歐洲地區”。這也就是“歐洲發現非洲論”的由來。

(二)改革開放至新時代前

20世紀80年代以來,中非關係經受住了國際風雲突變的考驗。中非之間的政治、經貿、文化往來不斷加強,合作關係全面發展,鄭和研究開始注重探討鄭和下西洋的開放性與和平性,鄭和船隊強大而不稱霸的和平形象與符號意義再次得到凸顯。

1984年10月22日,鄧小平講道,“恐怕明朝明成祖時候,鄭和下西洋還算是開放的”。此後,鄭和遠航的和平屬性更加受到重視。1996年5月13日,江澤民在非洲統一組織總部的演講中提到,“十五世紀,中國明代著名航海家鄭和曾來到非洲東海岸。中非人民友好交往源遠流長,從來沒有發生過沖突”。2003年12月10日,温家寶在哈佛大學發表演講時指出,“明朝著名的外交家和航海家鄭和七下西洋,是為了同友邦結好”。2005年11月9日,胡錦濤在倫敦發表演講時談道,“六百年前,中國明代著名航海家鄭和曾率領當時世界上最強大的船隊七下西洋,遠涉亞非三十多個國家和地區,但他們沒有去征服鄰國、掠奪財富,而是去結交友邦、宣示和平”。

1993年,首屆鄭和研究國際會議在昆明召開,主題為“鄭和下西洋與當代中國的全面開放”。1995年,主題為“擴大開放,加速中國經濟國際化”的紀念鄭和下西洋590週年學術研討會在南京舉辦。學者們普遍認為,鄭和精神藴含着對外開放的內涵,是改革開放的重要精神力量。2005年,中國以“熱愛祖國、睦鄰友好、科學航海”為主題,隆重紀念鄭和下西洋600週年,宣傳鄭和對世界航海作出的突出貢獻以及中華民族熱愛和平、睦鄰友好的優良傳統。國務院把鄭和首航日即每年的7月11日定為中國航海日。在2005年7月11日舉辦的鄭和下西洋600週年紀念大會上,黃菊講話強調,紀念鄭和就是要繼續發揚崇尚和平、敦信修睦的偉大精神,堅定不移地走和平發展之路。

這一時期的鄭和研究與中國的和平發展政策緊密相連。鄭和下西洋的動機和目的是學術界長期討論的重要話題。鄭和航行的目的歷來眾説紛紜,有“蹤跡建文説”“貿易説”“外交説”以及所謂的“原始殖民主義説”等。大部分史學家認為“蹤跡建文説”經不起推敲,範金民認為,“所謂蹤跡諸説,恐怕更屬子虛烏有之事”,對討論基本“定案”。“貿易説”是學界較多接受的説法。如李安山認為,“14世紀東非沿岸早已成為印度洋貿易圈的重要組成部分……鄭和遠洋船隊用各種中國特產在當地進行交換”。不少學者認為,對外交往才是鄭和下西洋的主因。如毛佩琦認為,鄭和下西洋是明成祖為了建立儒家理想的天下秩序格局,推行“天朝禮制體系”,儘可能維護和平秩序,保護商路暢通,為各國間的和平交往作出巨大貢獻。在該説之下,不少學者強調中國努力建立的是一種和平的國際秩序。如鄭鶴聲和鄭一鈞認為,“鄭和下西洋的終極目標,即要與海外諸國‘共享太平之福’,努力建立起一種國際和平的環境”。

儘管國內學界大多在“外交説”和“貿易説”之間討論,國外亦有不少學者表示贊同,但仍有一些海外學者強調鄭和下西洋的軍事性,甚至冠以“原始殖民主義”。有日本學者着意強調其軍事特徵,甚至將之視為鄭和航海的主因。如寺田隆信提到,“歷經七次的鄭和海上活動,曾被稱為是‘鄭和西征’或‘鄭和南海遠征’等。這樣的説法,全然給人一種似乎是軍事行動的印象”。愛德華·德雷爾(Edward L.Dreyer)則表示,鄭和下西洋是明朝為了向東南亞等國家索取貢品。羅伯特·芬萊(Robert Finlay)仍舊使用“帝國主義”一詞來指稱明朝的軍事行動,因為大明充當了“遙遠王國興衰的裁定者”。

這些學者僅看到鄭和率領了軍隊,卻無視遠洋航海防衞的必要性,誠可謂讓偏見遮住了眼睛。正如鄭鶴聲、鄭一鈞所説,鄭和使團雖擁有精兵,但並非用以征服他邦、掠奪別國領土財富,而僅用以自衞。誠然,鄭和七下西洋航海途中,曾三次發生戰役,但均屬自衞反擊的正義之舉。從當時國力對比來看,15世紀初葉的中國“不需向海外去謀求土地,擴充版圖;它不需要開闢通向西方世界的新航路,它也不需要遠涉重洋去尋找黃金白銀”。鄭和未曾掠取他國半塊土地,與西方冒險家或殖民主義者完全不同,後者是為了建立殖民地,以此獲取金銀。

總括諸説,可以發現,鄭和遠航非洲基於平等尊重而非高人一等,基於和平交往而非軍事目的,基於平等貿易而非掠奪欺詐,基於文化交流而非文明衝突。事實上,關於鄭和下西洋的性質,明太祖和明成祖的詔書均可印證和説明。明太祖朱元璋在洪武元年(1368)即位之初,就頒詔於安南,明確宣稱對外總方針:“與遠邇相安於無事,以共享太平之福。”“昔帝王之治天下,凡日月所照,無有遠近,一視同仁,故中國奠安,四方得所,非有意於臣服之也。”永樂七年,明成祖朱棣命鄭和第三次下西洋,特下一道敕書:“今遣鄭和齎敕普諭朕意。爾等祗順天道,恪遵朕言,循理安分,勿得違越;不可欺寡,不可凌弱;庶幾共享太平之福。”

(三)新時代的中非合作與鄭和研究

進入中國特色社會主義新時代以來,習近平主席提出的真實親誠理念、正確義利觀和中非共建“一帶一路”倡議使中非關係得到昇華,構建更加緊密的中非命運共同體成為新時代中非友誼的真實寫照和主旋律。與建設“21世紀海上絲綢之路”倡議一致,學者着重探討鄭和與“海上絲綢之路”的關係。鄭和精神以“仁和為先、寬容開闊、以義統利、太平共享”的內涵,為新時代的中非關係奠定了歷史根基。從鄭和精神到習近平主席最新提出中非友好合作精神,既是中非兩大文明從古至今真誠交往的生動寫照,更是中非友好關係繼往開來的力量源泉。

1.鄭和下西洋與建設“21世紀海上絲綢之路”

2013年,建設“21世紀海上絲綢之路”合作倡議提出後,鄭和精神和海上絲綢之路的關係越來越受到重視。

習近平主席在談到“一帶一路”倡議時,多次引用鄭和事例來表明中國的和平外交理念。他指出:“15世紀初,中國明代著名航海家鄭和七次遠洋航海,到了東南亞很多國家,一直抵達非洲東海岸的肯尼亞,留下了中國同沿途各國人民友好交往的佳話。”2017年5月14日,習近平主席在北京舉行的“一帶一路”國際合作高峯論壇開幕式上發表演講,再次指出:“15世紀初的明代,中國著名航海家鄭和七次遠洋航海,留下千古佳話。這些開拓事業之所以名垂青史,是因為使用的不是戰馬和長矛,而是駝隊和善意;依靠的不是堅船和利炮,而是寶船和友誼。一代又一代‘絲路人’架起了東西方合作的紐帶、和平的橋樑。”

這一時期,出現了不少涉及“一帶一路”與鄭和下西洋關係的研究成果。如張江河、周彬認為,“現今中國人倡議共建‘一帶一路’,就是根據古代絲綢之路留下的寶貴啓示,着眼於各國人民追求和平與發展的共同願望……為共同繁榮發展創造輝煌成就”。萬明認為,鄭和遠達東非的航海活動促進了中非之間的文明交流,“古代中非的航海活動,搭建起海上絲綢之路記憶的平台,推動東西方相互認知達到了歷史的新境界”。

2.探尋新時代鄭和精神的內涵

時隔600多年,鄭和遠航之旅仍有重要的現實意義。習近平總書記指出:“要把優秀傳統文化的精神標識提煉出來、展示出來,把優秀傳統文化中具有當代價值、世界意義的文化精髓提煉出來、展示出來。”鄭和精神即是具有當代價值和世界意義的中華優秀傳統文化重要代表。筆者認為,鄭和精神可以概括為“仁和為先、寬容開闊、以義統利、太平共享”。

“仁和為先”是鄭和精神的哲學基礎。“仁”與“和”是中華傳統哲學中的重要範疇。“仁”是仁愛,推己及人,與人為善。“和”是和諧,多樣統一,反對同一。先秦以來,“仁”“和”理念從個人修為到政治文化,深深融入中華民族的精神血脈,從而養成崇尚和平、親仁和美、協和萬邦的民族性格。這種精神理念延及鄭和,已逾時約兩千年,故育於鄭和身心之中,實為自然之事。在到訪國家,鄭和不分大小貧富強弱,一視同仁、一律平等,給予較高禮遇。種種作為表明,鄭和“舟師”確為名副其實的“和平之旅”“友好之旅”“文明之旅”。這在古代社會尤顯難能可貴。

“寬容開闊”是鄭和遠航的胸襟和風貌。鄭和船隊秉持中華文化寬闊之胸懷、包容之胸襟、開放之氣度、進取之氣魄,常有令後人讚歎之舉。例如,其部下在爪哇島被誤殺,鄭和未行武力報復,而是儘量化干戈為玉帛。此種氣度,可謂在遠航壯舉中的常態表現。又如在對待異域語言、習俗方面,“出國問禁、入鄉隨俗”,且鄭和在第四次下西洋前夕特意“道出陝西,求所以通譯國語可佐信使者,乃得本寺掌教哈三”。哈三是西安大學習巷清真寺的阿訇,因通曉阿拉伯語被鄭和選中,後成為鄭和下西洋的“總翻譯”。

“以義統利”是鄭和遠航的交往原則。學界均知,鄭和對外交往以“厚往薄來”和“二平(平等公平)貿易”為宗旨。這本是明朝的國策,即“厚往薄來”,以利他為主,不計較海外諸國貢物的好孬多寡與進貢次數;凡有進貢,回禮一律從豐。此種行為,固然不無宣示中華雄厚國力之意,但也確實以義為先。鄭和船隊攜帶詔書、絲綢、金銀、瓷器等贈送沿途各國國王,即儒家以義為先之義利觀的體現。至於利益方面,則堅持平等公平、互利互惠,絕不見錢眼開、見利忘義。鄭和船隊四次訪問東非,所行貿易均為平等基礎上的互補性貿易。除與各國上層交易之外,鄭和船隊還通常在民間進行使當地普通百姓受惠的平等交易。鄭和船隊以金銀、瓷器、絲綢、茶葉換取沒藥、乳香、象牙等,確實做到了互通有無。這種交往原則,正好與西方殖民主義者形成鮮明對照。600多年過去了,互補性仍然是中非貿易的一大特徵和主要發展動力。

“太平共享”是鄭和遠航的目標追求。中國上古時期即有“大同”思想,延及明代,其內涵愈加豐富。《明宣宗實錄》記載,宣德五年六月,明宣宗朱瞻基為鄭和第七次下西洋特頒詔曰:“茲特遣太監鄭和、王景弘等齎詔往諭:其各敬順天道,撫輯人民,以共享太平之福。”據馬歡《瀛涯勝覽》,永樂五年,鄭和使團在古裏國起建碑庭,碑文曰“其國去中國十萬餘里,民物鹹若,熙皞同風,刻石於茲,永示萬世”。共享太平之福,就是要消除當地民物之苦,讓當地民眾得享與中華一樣的物質與人文之福。鄭和秉持這一理念,踐行了“予”而不“取”的中華價值。永樂十九年,鄭和邀請亞非16國1200餘名使臣隨船來中國參觀訪問,“其各國王,貢獻方物,視前益加”,堪稱當時國際關係中罕見之事件。

3.對鄭和精神的繼承、超越與昇華

肯尼亞總統肯雅塔説:“我經常被問及為何肯中合作如此密切……因為中國與我們相互尊重、平等相待。”此言道出了中非友好合作堅如磐石、歷久彌新的“密碼”。習近平主席指出:“中非關係為什麼好?中非友誼為什麼深?關鍵在於中非雙方締造了歷久彌堅的中非友好合作精神,那就是‘真誠友好、平等相待,互利共贏、共同發展,主持公道、捍衞正義,順應時勢、開放包容’。”這是首次對中非關係精神內涵進行系統總結、對中非合作本質作出精闢概括。縱觀根深蒂固、源遠流長的中非關係,從鄭和的“和平之旅”到今天的中非友好合作,一脈相承、薪火相傳、繼往開來。顯而易見,新時代中非友好合作精神是對鄭和精神的弘揚與昇華,兩者本質上相感相通相應。

誠然,明朝時期的“走出去”與今日連接世界的“五通”具有本質區別,但歷史不能割斷。鄭和遠航非洲為今日非洲“向東看”提供了歷史根據。在談及鄭和遠航非洲時,肯尼亞國家博物館赫曼·齊里亞馬(Herman Kiriama)博士提出:“我們發現,中國人對待東非有着與歐洲人迥異的態度”,“中國與東非有着比歐洲人更為古老的貿易聯繫,當今中國對非貿易的發展實際上正是這一傳統的延續。”誠哉斯言,鄭和遠航為非洲乃至世界提供了一條不同於歐美殖民、掠奪、擴張的東向之路,賦予世界歷史一種新的敍事框架和話語體系。

三、鄭和遠航的現實與文明互鑑意義

鄭和開通了橫渡印度洋的中非海上航線,直抵東非沿海諸國,成功開啓古代的中非官方外交。鄭和遠航非洲向世界宣示的不僅是中國人在歐洲人到達非洲之前就已經訪問非洲,而且與非洲人公平貿易、和諧相處,更有中非之間的文化交流、理念交融。中非學界對此的研究,為中非攜手打破以“歐洲發現非洲論”和“中國威脅論”為代表的“西方中心論”有着積極意義。正如習近平總書記所指出的:“絲綢之路的開闢,遣隋遣唐使大批來華,法顯、玄奘西行取經,鄭和七下遠洋,等等,都是中外文明交流互鑑的生動事例。”

(一)戳穿“歐洲發現非洲論”

“歐洲發現非洲論”是一種從“歐洲中心論”出發闡釋歐非關係的觀點。這一觀點認為15世紀歐洲探險者最早發現了非洲大陸,以1415年葡萄牙探險家亨利王子(Prince Henry)率兵佔領摩洛哥休達(Ceuta)建立起第一塊非洲殖民地為標誌,將佔領休達作為歐洲殖民者沿着非洲西海岸駛向東方的第一步,是整個西方世界向外擴張的開端。這種觀點的實質在於通過認定歐洲人最早建立起與非洲的聯繫,從而宣揚是歐洲白人最早將貿易和文明帶到了落後的非洲,而此前的非洲沒有歷史,無非是原始部落的大雜燴,進而在對比中蔑視和忽略非洲固有的歷史與文明,特別是抹殺了非洲人民在人類歷史進程中的重要地位和影響。

這一觀點,在歐洲可謂其來有自,頗有淵源。康德就曾堅稱“白種人擁有人類全部的動機和天賦”,因此更加高貴,總是能夠教化和支配其他人種。“印第安人與黑人不能自己管理自己,他們只能做奴隸。”黑格爾也曾明確表示,“自有歷史以來,阿非利加洲本部,對於世界各部,始終沒有任何聯繫,始終是在閉關之中。”“它不屬於世界歷史的部分;它沒有動作或者發展可以表現。”這種觀點與觀念,可以説早已“深入歐洲人的骨髓”,因而並未絕跡。1966年,湯因比認為非洲是“世界上最後一塊被文明佔領的地區”,但1972年他糾正了這一錯誤。然而,艾瑞克·阿克森(Eric Axelson)《航海家亨利王子與發現通往印度的海路》等著作均堅持這一觀點。

21世紀初,南非國民議會發起的“非洲視角”地圖展也體現了這一點。南非國民議會收藏非洲地圖130多幅,皆來自歐洲。這些地圖大都是歐洲人16世紀後繪製的,不僅尺寸很小,而且描繪出的非洲大陸地形千奇百怪,多處標註為“未知區域”“獨眼人”“野蠻人區域”,與真實地理相差甚大。相比而言,展品中的《大明混一圖》繪製於明洪武二十二年,長3.86米,寬4.75米。該圖不但準確描繪了非洲大陸的形狀與地理位置,而且繪製了山脈、河流、湖泊與海角,其位置和走向十分接近非洲的地形地貌。南非國民議會議長費雷內·金瓦拉(Frene Ginwala)指出:“《大明混一圖》向世人表明,這幅由中國人繪製的地圖比西方探險家來到非洲早了100年,所謂歐洲人最早發現非洲的歷史需要改寫。”

“歐洲發現非洲論”絕不僅是一個學術觀點,而是強化了“西方中心論”,為殖民侵略和殖民統治製造藉口。對此,1962年12月12日,加納總統恩克魯瑪在第一屆非洲學家大會上致辭時指出:“這些早期的歐洲著作的動機純粹是經濟而不是科學的。它們涉及象牙、黃金的不平衡的貿易和它們不得不為之進行辯護的非法人口販賣。”“這樣就為從經濟和政治上奴役非洲作好了準備。因此,非洲既無法展望未來,也無法回顧過去。”長期以來,非洲歷史之所以被忽略、非洲文明之所以被排擠、非洲人之所以被醜化,“西方中心論”絕對難辭其咎。

鄭和遠航非洲這一史實,有力回擊了“歐洲發現非洲論”“非洲無歷史”等觀點。恩克魯瑪指出:“中國人也在唐朝(公元618—907年)出版了他們最早的第一部關於非洲的主要記錄。”“(18世紀)中國人對索馬里、馬達加斯加和桑給巴爾都有詳細的知識。他們在非洲其他地區作過廣泛的旅行。”恩克魯瑪所説的中國人在非洲其他地區的廣泛旅行,顯然包括鄭和遠航。南非學者馬爾科姆·特納(Malcolm Turner)強調,“南非史料記載的第一次船難發生在1505年,一艘從印度滿載香料的葡萄牙船在回程途中在莫索灣(Mossel Bay)沉沒”,“這顯然不是第一艘在南非的沉船。早在此前,南非境內就發現了中國瓷器,不知道中國船員看到桌山(Table Mountain)的時間比迪亞士要早多少年?”另一位南非學者戴維·韋勒斯(David Willers)則明確提出,“第一批看到桌山的外來人是中國皇帝的船隊水手。他們在永樂帝的大太監鄭和率領下,於1431—1433年以前來到南非,繞過了好望角”。南非駐華大使顧坦博(Themba Kubheka)更是強調指出:“越來越多的令人信服的證據顯示明朝著名航海家鄭和的船隊曾在15世紀20年代繞過了好望角。”

事實上,部分西方學者已經認識到這一點,認為應正本清源,還歷史真相。如哥倫比亞大學、田納西大學開設的有關鄭和航海的線上課程中,就對鄭和下西洋的歷史給予了肯定和客觀的敍述,認為鄭和遠航非洲的壯舉在世界歷史上無與倫比,其距離和規模令人震驚,並清晰講述了鄭和七次航行的具體路線,包括訪問非洲國家的航海圖。還有不少西方學者研究鄭和遠航非洲的“寶船”,雖然對“寶船”尺寸存在爭議,但通過對1962年南京出土的舵杆與1973年泉州沉船的考察可以説明,當時中國造船術領先於西方,鄭和“寶船”存在真實性。

(二)回擊“中國威脅論”

“中國威脅論”始於20世紀90年代初期,是冷戰後西方關於中國發展的謬論。製造這一中國崛起必然對他國構成威脅的論調,是為了實現遏制中國發展的目的。1992年,美國學者羅斯·芒羅(Rose H.Munro)在《正在覺醒的巨龍:亞洲的真正威脅來自中國》中謬稱“中國將是冷戰結束後美國潛在的最大敵人”。20世紀90年代後,即掀起密集的“中國威脅論”思潮,其中有5種代表性論點最值得揭露。其一,“中國軍事威脅論”。約翰·米爾斯海默(John J.Mearsheimer)、茲比格涅夫·布熱津斯基(Zbigniew Brzezinski)等基於西方人自己的“國強必霸論”和“軍事擴充論”,從西方大國的暴力歷史出發,斷定中國“必然會把經濟實力轉化為軍事能力”,謀求世界霸權。其二,“中國經濟威脅論”。其核心是貿易威脅論,亦即指責中國經濟將打破原有貿易格局和利益格局,引發秩序混亂。其三,“中國政治與意識形態威脅論”。理查德·伯恩斯坦(Richard Bernstein)、羅斯·芒羅、紀思道(Nicholas Kristof)等謬指,所謂“民主國家”間不存在利益衝突,共產主義“極權國家”則是世界禍根。民族主義在中國政府的“推動”下尤為危險,“使中國的外交政策更具侵略性和擴張性”。其四,“文明衝突與威脅論”。亨廷頓、江憶恩(Alastair Iain Johnston)等提出,中西方文明將走向衝突,而非共存。其五,“中國糧食與人口威脅論”。1994年,美國人萊斯特·布朗(Lester R.Brown)發問“誰來養活中國”,由此形成“中國糧食威脅論”和“中國人口威脅論”。

進入21世紀後,“中國威脅論”的內涵和外延進一步擴大和蔓延,甚至成為一種分析範式,不斷結合特定事件升温發酵,形成新變種。在這種氛圍和背景下,一些西方人在論述中非關係時叫喊諸如“新殖民主義論”“資源掠奪論”“環境破壞論”“中國經濟拖累論”“中國債務陷阱論”等,也就並不奇怪了。

上述謬論不僅反映出其對現實中國的臆造,而且反映出其對歷史中國的無知。鄭和船隊遠航證明了“兩個早於”:中國人早於歐洲殖民者訪問非洲,早於歐洲殖民者定居非洲。這足以證明,“中國威脅論”和“新殖民主義論”可謂荒謬至極。史實昭示,鄭和下西洋之時,中國處於強盛時期,而船隊訪問亞非30餘國及地區,卻沒有侵佔一寸土地,沒有掠奪一分錢財,沒有販賣一名奴隸,連威脅之事都未做過。強盛一時的封建王朝都沒有做過的事,今日的社會主義中國又豈會去做?顯然,在“中國威脅論”和“新殖民主義論”信奉者心目中,中華文明不外乎與非洲文明一樣,只配被矮化、醜化、虛化。

19世紀70年代至20世紀60年代,西方出現“種族入侵”文學主題,“黃禍論”成為這類話語的重要構成,從中生髮出“中國威脅”的想象,恰好為“中國威脅論”塗抹了底色。今天,“中國威脅論”等謬論之所以還有市場,一是由於某些不懷好意的西方人以昔日之自己對應今日之中國。在他們看來,既然他們當年“走進非洲”推行的就是殖民主義之路,今日中國又豈能例外?二是由於這些西方人總是把非洲看作他們的“後花園”和“狩獵地”,是他們的勢力範圍,不容他人“染指”。三是對中非關係健康迅猛發展的現實“眼紅”。凡此種種,最有發言權的當然是非洲人民自己。對此,阿爾及利亞駐華大使艾哈桑·布哈利法(S.E.M.Ahcène Boukhelfa)一針見血地指出:“非洲人民是有鑑別力的,中國不是新殖民主義者,中國對非洲發展的貢獻有目共睹。”

值得注意的是,對於將鄭和遠航與“殖民”“霸權”等字眼掛鈎的荒謬做法,西方一些學者也並非毫無批評。加州大學洛杉磯分校教授理查德·馮·格拉恩(Richard von Glahn)就提出,絕大部分關於中國的歷史文獻都提到鄭和,這些文獻理應受到尊重。他認為,有些人強調“中國錯失良機”“失敗的敍事”,卻很少關注鄭和遠航的成就與意義。實則,鄭和重塑了亞洲,15世紀的航海史本質上應是鄭和的故事及其遠航影響的歷史。這一觀點比較好地揭露了一些西方政客和學者固有的殖民主義思維,這些人總是覺得15世紀上半葉明朝已經是世界強國,鄭和船隊不去搶、不去奪,更不搞殖民主義,未免可惜,感慨中國因此錯失了建立海上霸權的機會。這些人的思維和觀點,實在令人不齒。

確實,西方學界和政界種種扭曲鄭和遠航意義的説法,可謂醜態百出。譬如,傑夫·韋德提出要重新評估和修正鄭和遠航的影響,聲稱鄭和的航行代表了一種“海上原始殖民主義”的暴力形式,認為鄭和使用巨大的軍事力量入侵其他民族,佔領對方領土,將領土分割成更小的行政單位,任命順從的統治者和“顧問”,並在經濟上開發佔領的地區。這樣的觀點不僅扭曲歷史,更是為了在學理上歪曲今天的中非關係。如陳英傑(Ying-Kit Chan)表示,當代中國政府宣傳鄭和船隊到達東非的歷史,是為了打造中國作為“和平大國”的正面形象,將鄭和遺產和歷史的話語作為一種鋪墊證明中國在非洲的基礎設施項目的合理性,更好地服務“一帶一路”倡議。美國前國防部長詹姆斯·馬蒂斯(James Mattis)宣稱,長期以來中國計劃改寫現有的全球秩序,明朝似乎是中國的榜樣,儘管方式更加強悍,要求其他國家成為朝貢國,“向北京磕頭”,支持“一帶一路”倡議。

(三)鄭和遠航開啓中非文明互鑑新面貌

絲綢之路上的鈴聲和風帆是和平的信號、友誼的象徵,連接着中非人民的心靈,開啓了中非文明互鑑的新面貌。這條路上曾經穿梭着絡繹不絕的人羣,他們不知疲倦,運輸着貨物,同時將語言、思想、知識、技術、宗教、觀念等傳遞到沿途地區。鄭和傳送了“不可欺寡,不可凌弱”的理念,尊重各國語言、風俗和宗教信仰,使得異曲同工的中非文化理念和聲共鳴、同頻共振。

非洲政學兩界對鄭和遠航非洲的評價科學詮釋了中非友好和平交往的本質。南非學者鮑勃·韋克薩(Bob Wekesa)提出,鄭和在西方人之前就與東非接觸的事實,勢將否定中國是於最近才進入非洲大陸的貪婪商人的觀念。南非總統姆貝基認為:“歷史告訴我們,在幾百年前,無論是非洲人還是亞洲人,都沒有把對方看成是野蠻人。雖然遠隔重洋,但雙方都認為自己的福祉依賴於另一方的幸福生活。15世紀中國船隊到訪非洲港口帶來的是互惠互利的合作。”肯尼亞女作家伊馮·阿蒂安波·歐沃爾(Yvonne Adhiambo Owuor)創作長篇小説《蜻蜓海》(The Dragonfly Sea),書中主人公艾雅娜以肯尼亞帕泰島鄭和船員後裔、“中國學生”姆瓦瑪卡·沙里夫(Mwamaka Shariff,中文名叫夏瑞馥)為原型,表達了當代中非交流的“迴歸”主題,反映了非洲作家對鄭和開闢的中非民間交往及其意義的探尋。

中非兩大文明和平理念的深層根源是雙方背後的哲學默契、對話與交融。烏班圖(Ubuntu)是奠定諸多非洲社會信仰體系基礎的一個概念,其團結友愛的處事方式在南部、中部和東部非洲社會與羣體中延續,包括科薩人(Xhosa)、祖魯人(Zulu)、斯威士人(Swazi)和恩德貝勒人(Ndebele)。這些社會信奉在共同體環境或者稱之為“在金合歡樹”下解決政治事務的傳統,被譽為“大樹下的民主”。這一傳統理念對非洲解決衝突的方式影響至深。烏班圖思想認為,人類始終存在着內在關聯性,即人與人之間必然發生密切關係,“我”與“他”、個人與集體相互依賴、相互成就。科薩人認為,“一個人只有通過他人才能最終獲得完滿”。祖魯人認為,“我之所以成為人,是因為我歸屬於一分子,我參與,我分享”。烏班圖思想中關聯性的基礎理念首先是平等;其次是博愛和寬容,強調人性中的友愛同情;最後是責任與團結。在非洲傳統部落,人們將遵守自然規律與遵守部落內部規則和文化有機統一起來,以慷慨之心分享所得所有,建立穩固的團體關係。很顯然,這些基本理念與傳統中國哲學特別是儒家的諸多理念頗為契合。例如,孔子講仁者愛人,孟子講惻隱之心,等等。一言以蔽之,和合、友善、團結、包容、尊重自然、重視規則,是中非共同的深層精神要素。鄭和精神中融合凝聚了這些要素,最終指向儒家的大同思想。“烏班圖思想是非洲人的傳統理念,與非洲復興的理想密切相關,其含義是‘天下共享的信念,連接起每個人’。‘一帶一路’倡議似乎呼應並擴大了烏班圖思想,旨在通過加快基礎設施投資實現非洲與世界各地的連接。”由此可見,中非傳統理念與現實確實相通相應,是順利推進“一帶一路”倡議的寶貴資源。隨着“一帶一路”倡議與非洲聯盟“2063年議程”(2063 Agenda)和非洲各國發展戰略的深度對接,古老而融通的中非傳統理念也會在“中國夢”和“非洲夢”的實現過程中成就新的時代昇華。

中非文明之間的共同性與共通性,建基於雙方古老生產方式的獨特性與融通性之上。雙方對集體利益的高度重視,均植根於古代的農業文明。換言之,中非古代文明均重視陸權以及土地作為生產資料第一要素的作用,在此基礎上追求天、地、人之間的貫通和諧,將道德標準與公共利益放在首位。這與追求海權與擴張、崇尚武力與征服、重視金錢與利益的殖民主義價值觀形成鮮明反差。從思想根源追溯,西方二元對立的形而上學思維傳統注重對立,輕視和合,很容易導致極端的排他性。與此不同,亞非文明則崇尚多元與包容,追求各美其美、美美與共,認為只有尊重文明多樣性,才能避免走向單向度的、互相對立、互相排斥、互相摧毀的世界,人類才有未來和光明前途。就此而言,鄭和遠航非洲的意義也就進入文明互鑑的範疇和層次了。

結語

鄭和遠航非洲開闢和平之旅,中非關係根深葉茂、繼往開來、世代友好。新中國的誕生為中非關係發展提供了堅強制度保障和正確道路指引。毛澤東、周恩來等新中國領導人和非洲老一輩政治家共同開啓了中非關係新紀元。今天,中非正以共建“一帶一路”高質量發展為平台,構建更加緊密的中非命運共同體。

絲綢之路具有多元文明交流互鑑、推動人類發展進步的內在意藴。“這告訴我們,沒有一種文化能在孤立之中繁榮,不同文明在交流中影響、豐富着彼此,在兼容幷蓄中大放異彩。”鄭和船隊秉持“仁和為先、寬容開闊、以義統利、太平共享”的精神,與古代非洲國家平等交往,促進了文明傳播、交流與互鑑,贏得了非洲國家對中華文明的認同、尊重和仰慕。這一歷史過程印證了習近平主席的科學論斷:“文明因多樣而交流,因交流而互鑑,因互鑑而發展。”和平是鄭和下西洋的主旋律,體現了文明交流、互鑑、發展之義。鄭和的“文明之旅”“和平之旅”“友好之旅”已成為一個象徵符號,代表着和平、和諧、和善,是當今人類合作共贏、共同發展的寶貴歷史資源。正如習近平主席致中國非洲研究院成立的賀信中指出的:“新形勢下,中非深化傳統友誼,密切交流合作,促進文明互鑑,不僅造福中非人民,而且將為世界和平與發展事業作出更大貢獻。”在此方面,鄭和依然發揮着不可替代的啓示意義。

作者李新烽,系中國社會科學院大學、中國非洲研究院研究員