徐定懿:軍需物資到民間麪食——小麥在兩漢的轉變_風聞

Moss从未叛逃-1小时前

來源:“史林編輯****部”微信公眾號

原文刊載於**《史林》2024年第1期**

漢代陶磨(圖源:滄州博物館)

小麥的耕種在漢代得以普及是學界共識。早在20世紀80年代,衞斯就對小麥在漢代實現推廣種植進行了考證。20世紀90年代趙淑玲、昌森從出土的尹灣漢簡材料中,找到西漢末年東海郡大面積種植冬小麥的證據,證明兩漢時期我國北方冬小麥已得到普及推廣。21世紀以來,惠富平、王勇、荊峯、彭衞、李成、杜新豪等從不同角度考證了漢代小麥的推廣種植情況及其原因。李成按照從西漢到東漢的時間順序,詳細梳理了前人學者關於漢代小麥推廣的研究。

雖然小麥在西漢後期得到大規模普及,且東漢延續了西漢普及的態勢,但影響普及的具體因素在兩漢並不完全相同。因此僅籠統提小麥在漢代的普及並就此分析原因,而沒有進一步細化西漢與東漢之別,難免會有疏略之弊。事實上,小麥在西漢的推廣更多是因為其軍需物資的特殊身份,而在東漢,小麥已經完成了從軍需物資到民間麪食的轉變,成為了民間廣為接受的麪食,至此我國才迎來了南稻北麥格局的起點。

一、西漢養馬之盛與軍糧小麥

謝成俠在《中國養馬史》中對漢代養馬之興盛有這樣的評述:“像這樣國家大規模經營養馬,至少在公元前的世界史上是罕聞的先例。雖然在公元前500年波斯王大流士時代,曾在小亞細亞的美幾亞及亞美尼亞設立牧場養馬達五萬匹,但後者已成為世界文化史上常被引用的重要資料,而未聞漢帝國大舉養馬的史蹟。”西漢的馬政基本上包括官營養馬和民間養馬。國家層面的官營養馬行為與漢王朝同匈奴的長期軍事對峙局面直接相關:“由於戰馬不足而對匈奴騎兵的不斷襲擊無能為力,是漢王朝經常憂慮和關注的問題之一。由此也就產生了西漢統治者對發展養馬的緊迫感。漢代的馬政也就在這種形勢的推動下,逐步變得充實與完備,從而開創了中國古代史上規模很大的養馬局面。”根據《漢書·百官公卿表》所載:“太僕,秦官,掌輿馬,有兩丞。屬官有大廄、未央、家馬三令,各五丞一尉。又車府、路軨、騎馬、駿馬四令丞;又龍馬、閒駒、橐泉、承華五監長丞;又邊郡六牧師菀令,各三丞;又牧橐、昆蹄令丞皆屬焉。中太僕掌皇太后輿馬,不常置也。武帝太初元年更名家馬為挏馬,初置路軨。”顏師古曰:“《漢官儀》雲牧師諸菀三十六所,分置北邊、西邊,分養馬三十萬頭。”從位列九卿的太僕到地方邊郡的丞、令等官員的系統設置就可看出西漢官營養馬體系的完備。而顏師古引《漢官儀》所載的位於北方與西方的36所馬場,集中在隴西、天水、安定、北地、上郡、西河六郡,有30萬匹官馬之多,從數量上可以直觀感受到西漢養馬的盛況。

(一)穀物飼料與草料

如此大規模的養馬是一項耗費人力、物力、財力的工程,面對這樣浩大的工程,首先要解決的就是馬的糧草問題。馬的食量很大,史料記載,“軍馬一月之食,度支田士一歲”。也就是説一匹馬一個月的食物消費量相當於一個士兵的年消費量。馬的飼料可分為穀物飼料和草料,因為有草料的供應,所以穀物的耗費減少了許多。然而草料並不能完全取代穀物飼料:第一,在寒冷惡劣的時節,缺乏新鮮牧草,此時若沒有穀物飼料的補充供應,馬的存活就會面臨考驗。而且,在當時人的觀念中,穀物飼料的補充對養馬有積極作用。從敦煌漢簡的相關記載可得到佐證:

少罷,馬但食枯葭飲水,恐盡死,欲還,又迫策上責。43為買茭長二尺,束大一韋,馬毋谷氣,以故多物故。164谷氣,以故多病物故,今茭又盡,校169

根據簡43來看,馬若只吃枯草而沒有其他補充,會有性命之憂。簡164與169可互相參照,按此處記載,缺少“谷氣”也就是穀物飼料,不利於馬的強健。

第二,供需關係決定價值,西漢邊關地區養馬量如此巨大,牧草的耗費量也與之相應,由此,作為牧草的茭草以及苜蓿在一些漢簡中的記載價格均不菲。

□□□□縣官茭若干束臧直二百五十以上,996

從此處簡文可看出,茭因為價值不菲,以致會被囤積居奇,且值“二百五十以上”。對比當時賣房宅所得的錢數“千六百”來看,茭草是較為珍稀的物資。

捐之道丈人前,所賣宅耿孝所,賈錢千六百。776

而另一種常見牧草苜蓿,從敦煌漢簡中的相關記錄來看,也不便宜,甚至需要以穬麥來解苜蓿缺乏之急,可見簡文所説苜蓿“大貴”確實不虛:

□□□□□益□欲急去,恐牛不可用,今致賣目宿養之,目宿大貴,束三泉,留久恐舍食盡,今且寄廣麥一石 239A

通過上述兩點原因的分析可以看出,即便有草料的供應,穀物飼料於養馬也不可或缺。因此,使用穀物飼料來補充草料餵馬是十分合理的。

(二)作為穀物飼料的小麥

馬的飼料按軍馬、驛馬、傳馬等不同用途以及它們每天勞動的輕重而有所差別。然而不論何種類型的馬,對穀物飼料的需求量都很大。麥,是漢簡中出現頻率較高的常見穀物飼料,其“出現頻率略低於粟而高於糜,數量頗大”。而麥之所以會成為養馬極為重要的穀物飼料來源有如下原因:第一,相對於粟,麥在一定程度上解決了馬與人爭食的矛盾。粟是漢人的主食,但由於馬的重要性,尤其是在西北邊關地區,“兵以馬為本,馬以食為命”,馬的飼料供應必須充足。在這種情況下,如果缺乏麥的供應,作為人的主食粟,就需要分食於馬。第二,西漢麥作推廣種植情況較好,因此能更為便利地獲取麥。以董仲舒上書漢武帝推廣種麥為一個標誌性時間點,西漢自武帝始至王莽新政,麥作在西北邊關地區的推廣種植是相當成功的。這種成功,與麥作為養馬穀物飼料的軍需地位密不可分。

麥尤其是小麥在西漢的推廣,並不限於西北邊關地區。西漢是舉全國之力在抗擊匈奴與經營西域,由此也就必然以全國的供應支撐西北邊關地區耗費龐大的馬政糧草供應,即便在昭宣時期戰爭已大為減少,但由於馬政的慣性和已有牧苑的規模,軍馬的糧食耗費也依舊巨大。之所以説舉全國之力是因為僅靠當地屯戍,並不能在糧草供應上做到完全的自足。根據居延新簡所載:

第四長安親,正月乙卯初作盡八月戊戌,積二百[廿]四日,用積卒二萬七千一百卌三人。率日百廿一人。奇卅九人。墾田卌一頃卌四畝百廿四步,率人田卅四畝,奇卅畝百廿四步得。谷二千九百一十三石一斗一升,率人得廿四石,奇九石。72.E.J.C:1

“該簡為1972年考古調查時於大灣(肩水都尉府)遺址中採集所得。簡文除二字因漫漶難以辨認外,餘皆可讀。內容為屯田卒屯墾勞作的總結賬。……根據總勞動力和平均每天之勞力計算,其總勞動日為224天左右。故其大意為:正月乙卯至八月戊戌計224天,共用勞動力27143人,平均每天121人多。共墾田41頃44畝24步,平均每人共墾田34畝。41頃44畝24步土地得谷2913石1鬥1升,平均每人可得24石,當為全年的成果。”按照平均每人每年24石的收穫量來算,“‘月糧三石三鬥三升’是漢代邊防士卒供糧標準之通例”,那麼一個士卒一年應當需要超過40石的口糧,而24石的收穫量顯然是不夠的。根據黃今言的測算:“西漢在一般情況下,邊防軍通常為三十萬左右(邊郡兵24萬—25萬,屯田兵3萬,將屯兵2萬—3萬,屬國兵1.5萬)。而在武帝時,由於軍事需要,尚臨時增駐了六十餘萬屯田吏卒,估計邊防兵力最高額度達80萬—90萬左右;王莽時,由於邊防危機,也在邊境臨時增駐邊兵二十餘萬,其邊防軍約有50萬左右。”即便是在武帝時期增駐了屯田吏卒的情況下,屯田兵的數量也是遠低於邊防兵的,如果僅以屯田產出的穀物來支撐整個邊防軍的糧食供應,那缺口必然巨大。因此,從全國轉運糧食至西北邊關地區,是西漢政府的必要操作。正是在這樣的背景下,在西漢已有推廣之勢的小麥,因為邊關地區軍需糧的身份,更加促進了其在全國範圍的推廣普及。這種普及的背後,是有當時特定軍事背景需求的。

(三)尹灣漢墓簡牘的佐證

尹灣漢墓簡牘中關於宿麥的記載一直都被學界作為西漢中後期小麥得到普及種植的例證。記載如下:

提封五十一萬二千九十二頃八十五畝二□……一正□國邑居園田廿一萬一千六百五十二□□十九萬百卅二……卅五?萬九千六……一反種宿麥十萬七千三百□十□頃多前千九百廿頃八十二畝一反春種樹六十五萬六千七百九十四畝多前四萬六千三百廿畝一反以春令成户七千卅九口二萬七千九百廿六用谷七千九百五十一石八?鬥□升半升率口二斗八升有奇一反一歲諸谷入五十萬六千六百卅七石二斗二升少□升出卌一萬二千五百八十一石四鬥□□升一反

對於尹灣漢簡所載的冬小麥(宿麥)數量之大,耕種面積之廣,且僅有小麥這一種穀物糧食被列入《集簿》,前人學者對此的看法基本一致,認同小麥在東海郡當地佔據了糧食作物極重要的位置,甚至“判定冬小麥在西漢末年的東海郡中居於糧食作物的首位”。“當時東海郡的主要農作物是冬小麥,‘種宿麥十萬七千三百□十□頃,多前千九百廿頃八十二畝’(一反),約佔總墾田數97%以上。”不但耕種面積大,根據趙淑玲、昌森的測算,小麥的播種面積還較上一年多了192082畝,增長幅度約為1.8%。也就是説,“小麥已經取得重要種植地位之時,仍然以較快的速度增長”。由此推斷:“西漢中期以後,宿麥種植在黃河和淮河流域日益推廣,應是不爭的事實。”

實際上此處有個悖論,儘管小麥確實在西漢中後期被大力推廣,但粟的主糧地位在西漢並未改變,那為什麼在《集簿》中未見粟的記載?且小麥的耕種面積為何居然大到可被稱為首要糧食作物的程度?如果我們將眼光不僅僅侷限於《集簿》關於小麥和糧食作物的記載,就會有不同的思考。尹灣漢墓簡牘還有極為重要的軍事方面的記載,見於《武庫永始四年兵車器集簿》,“它是我國迄今為止所見有關漢代武庫建設中時代最早、內容最完備的統計報告”。根據其記載,東海郡武庫兵器存量之大,實屬罕見:

●右庫兵車種?百八十二物二千三百一十五萬三千七百九十四●凡兵器種二百卌物三<二>千三百廿六萬八千四百八十七YM6D7正

此武庫的“供應範圍必超出東海郡範圍,亦受朝廷直接管轄,因此它有可能是漢朝設於東南地區的大武庫”。對於東海郡有直接受中央管轄的大武庫,我們不妨這樣理解,即此地理應是一個規模龐大的軍備供應區。在軍備供應區,武器和軍糧應當是同等重要的兩種軍需物資,小麥若是作為備用的軍糧,那麼《集簿》所載巨大的小麥種植面積以及只記載小麥而不見其他糧食作物尤其是粟這樣的主糧,就可以理解了。

因為與匈奴的長期對峙,西北邊關地區的糧食供應又無法自足,因此轉運糧食是西漢政府的必要操作。從地理位置來講,東海郡境內河網稠密,水運便利,便於轉運糧食與武器,史料中的相關記載也可以從側面印證這一情況。《漢書·王莽傳》載:

募天下囚徒、丁男、甲卒三十萬人,轉眾郡委輸五大夫衣裘、兵器、糧食,長吏送自負海江淮至北邊,使者馳傳督趣,以軍興法從事,天下騷動。先至者屯邊郡,須畢具乃同時出。

在始建國二年(10)冬,王莽傳令各郡轉運軍服皮衣、兵器和糧食,縣級官吏從沿海長江、淮河流域運送到北部邊郡。按照所述,長江、淮河是漢代輸送邊關物資的主要水路通道,轉運本就是耗費極大的工程,而軍需物資的輸送始發地如果緊靠這兩條水路通道顯然更便利。東海郡的地理位置當位於長江、淮河流域的軍需物資的輸送始發地。因為地理之便,東海郡作為軍備供應區的設定也就合情合理了。實際上,尹灣漢墓簡牘《集簿》的記載真正説明的很可能是小麥因為其軍需物資身份,在某些特定區域被大力推廣了。這種推廣,極有可能是一種自上而下的政府行政行為。因為是官方行為,推廣的力度與成效均顯著。

(四)乾糧小麥

麥作包括小麥作為穀物飼料,對西漢邊關馬政具有不可或缺的軍事意義,但小麥的軍事意義並不限於此。行軍乾糧——糒的製作來源之一,就是小麥。《説文·米部》釋糒:“乾也。從米,聲。”清人王筠的《説文解字句讀》,對糒的解釋非常清晰具體:“已炊之飯,日干之,曰糒;生米麥,火熬之,曰糗。其實一物也。”且“糗、糒是行軍之糧”。從糒在文獻中的記載與釋義來看,其最初的製作原料應當是小米飯,但隨着西漢小麥的推廣普及,以麥製作糒,可能更為常見。《四民月令》就記載:五月“麥既入,多作糒,以供出入之糧”。

從西漢簡牘的相關記載來看,糒是作為口糧的一種發放給士卒的,且有專門運輸的記載,可見糒在邊關地區是有一定存量的:

臨要卒趙立,六月食糒二斗。六月壬申,隊長並付立。332威嚴卒薛由,六月食稟千秋糒二斗。壬申,長並付由 333威嚴卒薛由,六月食糒二斗。六月壬申,長並付由。334

出糒一斛五斗 已 稟第六卒李褒三月食 官 73EJF3∶85

糒不單單是漢代邊關地區軍隊的行軍乾糧,也是西北少數民族的重要口糧。《後漢書》有記載:“南單于遣子入侍,奉奏詣闕。……又轉河東米糒二萬五千斛,牛羊三萬六千頭,以贍給之。……元正朝賀,拜祠陵廟畢,漢乃遣單于使,令謁者將送,賜綵繒千匹,錦四端,金十斤,太官御食醬及橙、橘、龍眼、荔支。”牛羊作為匈奴這樣的遊牧民族極為重要的生活物資和財產,而糒在此處列於牛羊之前,居於首位,充分説明了其重要性。這種重要性只要結合遊牧民族的生活狀態也就很好理解了,糒相對於各類需要粒食的穀物來説:“粒食方法一般就是煮粥或乾飯,總之要用碗一類容器盛食,不利於攜帶和貯存;而麪食可以製成含水量較少且有一定形狀的餅、饅頭,不僅方便攜帶,還適於短期保存。相比粒食,顯然麪食與遊獵民族的生活更為契合。”糒對於遊牧民族和邊關地區的漢代軍隊來説,其重要意義都是類似的,它方便攜帶和因為製作成為熟食乾糧適於短期保存的特性,使得作為糒的製作來源的小麥具有了獨特的地位,這甚至是當時的主糧粟也無法替代的。正是基於這樣獨特的地位,漢代文獻中出現的麥有時就具有軍事意義。比如東漢初年,朱浮被彭寵圍困,劉秀以“軍資未充,故須後麥”為由,拒絕領兵增援朱浮。

通過上文分析可見,不論是作為穀物飼料還是乾糧,因為漢王朝與匈奴的長期對峙,小麥突出的軍需屬性,使得它的推廣得到了加強。東漢時期,馬政衰落,小麥作為軍需物資的需求相對減弱了,但小麥更多地以麪食的形態出現在文獻記載中,實現了從軍需到日常麪食的轉變。

二、馬政的衰落與麪食的興起

東漢初年,光武帝劉秀對西域採取了相對消極的策略。由於不再艱苦經營西北,東漢對西北的控制力相對西漢減弱,設於西北邊郡的牧苑也隨之受到波及:“安帝永初和順帝永和年間,西河、上郡、安定、北地、隴西等郡曾一度內遷至三輔地區,而設於這些兵爭要地的牧師苑也必然無法正常運行下去,其逐漸堙廢也就在所難免。和帝永元五年,詔減涼州諸苑馬,牧苑的規模和數量大為縮減,最後只剩有漢陽郡流馬苑。”牧苑規模和數量的縮減直接反映了東漢馬政的衰落。與之伴隨的便是小麥作為軍需物資的需求亦逐漸下降。然而另一方面,麪食卻較多地出現在東漢文獻記載中,小麥軍需物資身份的減弱並沒有妨礙它以麪食的面貌進入到東漢日常飲食之中。

(一)《後漢書》中的小麥記載

在分析東漢歷史文獻中的麪食記載情況之前,我們有必要先對麥的記載進行總結與歸納,《後漢書》中關於麥的記載與《史記》《漢書》相比,豐富了許多,可分類如下:

1.詔書中出現的麥:

五月丙子,詔曰:“久旱傷麥,秋種未下,朕甚憂之。將殘吏未勝,獄多冤結,元元愁恨,感動天氣乎?”(卷1上《光武帝紀》)

四年春二月辛亥,詔曰:“朕親耕藉田,以祈農事。京師冬無宿雪,春不燠沐,煩勞羣司,積精禱求。而比再得時雨,宿麥潤澤。其賜公卿半奉。有司勉遵時政,務平刑罰。”夏四月戊子,詔曰:“昔歲五穀登衍,今茲蠶麥善收,其大赦天下。方盛夏長養之時,盪滌宿惡,以報農功。百姓勉務桑稼,以備災害。吏敬厥職,無令愆惰。”(卷2《顯宗孝明帝紀》)

五年春二月庚辰朔,日有食之。詔曰:“……又久旱傷麥,憂心慘切。”甲申,詔曰:“春秋書‘無麥苗’,重之也。去秋雨澤不適,今時復旱,如炎如焚。”(卷3《肅宗孝章帝紀》)

丁未,詔曰:“去年秋麥入少,恐民食不足。”(卷4《孝和孝殤帝紀》)

冬十月,四州大水,雨雹。詔以宿麥不下,賑賜貧人。庚子,詔長吏案行在所,皆令種宿麥蔬食,務盡地力,其貧者給種餉。戊戌,詔曰:“……戎事不息,百姓匱乏,疲於徵發。重以蝗蟲滋生,害及成麥,秋稼方收,甚可悼也。”(卷5《孝安帝紀》)

詔曰:“……故得禱祈明祀,冀蒙潤澤。前雖得雨,而宿麥頗傷;比日陰雲,還復開霽。寤寐永嘆,重懷慘結。”(卷6《孝順孝衝孝質帝紀》)

上述詔書中出現的麥有以下特點:第一,麥的歉收於東漢統治者而言是非常嚴峻的事情,直接關聯民生,與西漢相比,其普及度應當又進一步提高了。第二,宿麥秋種夏收,種植週期與其他穀物錯位,因此具有“盡地力”的意義,也就具有了青黃不接之時繼乏之用。第三,蠶麥並稱,足見此時的麥在官方具有一定的正統地位。

2.與軍事有關的麥的記載:

時天寒烈,眾皆飢疲,異上豆粥。明旦,光武謂諸將曰:“昨得公孫豆粥,飢寒俱解”……異復進麥飯菟肩,因復度呼沱河至信都,使異別收河間兵。既罷,使中黃門賜以珍寶、衣服、錢帛。詔曰:“倉卒無蔞亭豆粥,呼沱河麥飯,厚意久不報。”(卷17《馮岑賈列傳》)

遂圍永於睢陽。數月,盡收野麥,夜梯其城入。(卷18《吳蓋陳臧列傳》)

且漁陽之地,逼接北狄,黠虜困迫,必求其助。又今所過縣邑,尤為睏乏。種麥之家,多在城郭,聞官兵將至,當已收之矣。(卷26《伏侯宋蔡馮趙牟韋列傳》)

會前將軍鄧禹西征關中,軍糧乏,丹率宗族上麥千斛。(卷27《宣張二王杜郭吳承鄭趙列傳》)

往年赤眉跋扈長安,吾策其無谷必東,果來歸降。……今軍資未充,故須後麥耳。浮城中糧盡,人相食。(卷33《朱馮虞鄭周列傳》)

將軍本以兗州首事,故能平定山東,此實天下之要地,而將軍之關河也。……宜急分討陳宮,使虜不得西顧,乘其間而收熟麥,約食稸谷,以資一舉,則呂布不足破也。……操於是大收孰麥,復與布戰。布敗走,因分定諸縣,兗州遂平。(卷70《鄭孔荀列傳》)

友乃遣兵出塞,攻迷唐於大、小榆谷,獲首虜八百餘人,收麥數萬斛,遂夾逢留大河築城塢,作大航,造河橋,欲度兵擊迷唐。(卷87《西羌傳》)

命將出眾,每戰常負,中國益發甲卒,麥多委棄,但有婦女獲刈之也。(志第13《五行一》)

可以看出,首先,有充足的麥的供應,是保障戰爭勝利的重要因素。其次,《西羌傳》中“收麥數萬斛”的記載説明,麥很可能是當時西北邊疆少數民族的主糧。西北邊疆地區小麥種植應當較為普遍,這與西漢時期麥在西北邊關地區就已得到推廣普及的狀況相符。再次,麥的記載涉及的地理區域包括今河北(信都)、北京(漁陽)、河南(睢陽)、陝西(關中)、山東(兗州)、青海(小榆谷)。也就是説從記載來看,在軍事行動中,黃河以北地區麥相對易得,多數時候可以就地取材,可見普及程度較高,這樣的記載與西漢正史文獻中很難找到麥的蹤影有較大差異。

3.與政績、民生相關的麥的記載:

三輔大旱,自四月至於是月。帝避正殿請雨,遣使者洗囚徒,原輕系。是時谷一斛五十萬,豆麥一斛二十萬,人相食啖,白骨委積。(卷9《孝獻帝紀》)

又連月無雨,將害宿麥。若一谷不登,則飢者十三四矣。陛下誠宜廣被恩澤,貸贍元元。(卷30下《郎襄楷列傳》)

續妻後與子秘俱往郡舍,續閉門不內,妻自將秘行,其資藏唯有布衾、敝袛裯,鹽、麥數斛而已,顧敕秘曰:“吾自奉若此,何以資爾母乎?”(卷31《郭杜孔張廉王蘇羊賈陸列傳》)

方涉冬節,農事閒隙,宜幸廣成,覽原隰,觀宿麥,勸收藏,因講武校獵,使寮庶百姓,復睹羽旄之美……(卷60上《馬融列傳》)

又秋前多雨,民始種麥。今失其勸種之時,而令給驅禽除路之役,非賢聖恤民之意也。(卷66《陳王列傳》)

是時谷一斛五十萬,豆麥二十萬,人相食啖,白骨委積,臭穢滿路。(卷72《董卓列傳》)

及奐遷漢陽太守,將行,冉乃與弟協步齎麥酒,於道側設壇以待之。(卷81《獨行列傳》)

丹不得已,既至,就故為設麥飯葱葉之食,丹推去之,曰:“以君侯能供甘旨,故來相過,何其薄乎?”更置盛饌,乃食。高鳳字文通,南陽葉人也。少為書生,家以農畝為業,而專精誦讀,晝夜不息。妻嘗之田,曝麥於庭,令鳳護雞。時天暴雨,而鳳持竿誦經,不覺潦水流麥。(卷83《逸民列傳》)

冉駹夷者,武帝所開。……又土地剛滷,不生谷粟麻菽,唯以麥為資,而宜畜牧。(卷86《南蠻西南夷列傳》)

根據上述列舉可見,雖然麥製作成為麪食之後,是接受度較廣的美食,上至帝王下至普通百姓,都有食用麪食的記載,但麥本身,以及它依舊被製作為麥飯的時候,還是一種粗糧。首先從價格來看,“谷一斛五十萬,豆麥一斛二十萬”,豆麥的價格比谷便宜了不止一半,已經説明麥粗糧的地位;同理,若用麥飯招待客人,也是比較粗陋的,甚至會被認為是禮數不周。其次,社會普遍認知將麥與清廉相關聯,若官吏家中存糧僅餘麥的話,當是清貧廉潔的,這與麥的粗糧身份相符。再次,麥對於民生有重要意義,因為宿麥具有其他穀物所沒有的救荒作用,因此,推廣種麥是值得稱讚的政績,同時,民間種麥確實也相對常見。在某些少數民族地區,如《南蠻西南夷列傳》所記,能種植麥,兼以畜牧應當就是維持當地民生的主要途徑了。

4.作為文化符號的麥:

和帝末,下令麥秋得案驗薄刑,而州郡好以苛察為政,因此遂盛夏斷獄。(卷25《卓魯魏劉列傳》)

惟季春兮華阜,麥含含兮方秀。哀茂時兮逾邁,愍芳香兮日臭。(卷83《逸民列傳》)

當至不至,國多浮令,兵起,來年麥不為。當至不至,來年蠶麥不成,多病腳腕痛。(志第3《律歷下》)

罪非殊死,且勿案驗,皆須麥秋。(志第4《禮儀上》)

筲八盛,容三升,黍一,稷一,麥一,粱一,稻一,麻一,菽一,小豆一。甕三,容三升,酰一,醢一,屑一。黍飴。(志第6《禮儀下》)

桓帝之初,天下童謠曰:“小麥青青大麥枯,誰當獲者婦與姑。丈人何在西擊胡,吏買馬,君具車,請為諸君鼓嚨胡。”(志第13《五行一》)

因為東漢時期宿麥種植的推廣,秋季播種來年初夏收穫的特質使得初夏這個時節有了“麥秋”這一稱呼,麥的普及度,已經使它出現在節氣的指代稱呼中,且別有新意,令人印象深刻。除此以外,麥還出現在童謠、辭賦中,從另一角度説明了它的普及;在獻祭中也有麥,説明麥具有“禮”的意義;而將氣候不順引起麥的歉收和病痛、兵禍相關聯,説明麥因為普及而具有了更豐富的文化內涵。

通過分析《後漢書》中關於麥的記載可以看出,不論是其秋種夏收的特質使它具有的青黃不接時繼乏的功能,還是軍事上的保障作用,都使麥在官方獲得認可,具有了正統地位;從地理範圍和民間種植情況來看,麥在東漢的普及度與接受度跟西漢相比又有了明顯提升。但是,麥本身的粗糧身份並沒有改變。

(二)東漢文獻中的麪食記載

相對於《史記》中全無麪食記載,《漢書》中僅《宣帝紀》記載漢宣帝“每買餅,所從買家輒大仇,亦以是自怪”。《後漢書》中關於麪食的記載明顯更具體了:

衝帝又崩,冀立質帝。帝少而聰慧,知冀驕橫,嘗朝羣臣,目冀曰:“此跋扈將軍也。”冀聞,深惡之,遂令左右進鴆加煮餅,帝即日崩。(卷34《梁統列傳》)

帝尚能言,曰:“食煮餅,今腹中悶,得水尚可活。”時冀亦在側,曰:“恐吐,不可飲水。”語未絕而崩。(卷63《李杜列傳》)

岐遂逃難四方,江、淮、海、岱,靡所不歷。自匿姓名,賣餅北海市中。(卷64《吳延史盧趙列傳》)

初,光武微時,嘗以事拘於新野,曄為市吏,饋餌(《説文》曰:“餌,餅也。”)一笥,帝德之不忘,仍賜曄御食,及乘輿服物。……數年,遷楊州牧,教民耕田種樹理家之術。(卷77《酷吏列傳》)

佗嘗行道,見有病咽塞者,因語之曰:“向來道隅有賣餅人,萍齏甚酸,可取三升飲之,病自當去。”(卷82下《方術列傳》)

《東觀漢記》還有兩則關於麪食的記載也可作為上述之補充:

光武問第五倫曰:“聞卿為市掾,人有遺卿母一笥餅,卿從外來見之,奪母飼,探口中餅出之,有之乎?“倫對曰:“實無此,眾人以臣愚蔽,故為出此言耳。”(卷16《傳十一》)

蕭彪,字伯文,京兆杜陵人,累官巴郡太守,父老,乞供養。父有賓客,輒立屏風後,應受使命。父嗜餅,每自買進之。(卷19《傳十四》)

從上述記載來看,東漢時期作為麪食的餅,有如下特點:1.為社會上層所接受。漢質帝是食用了有毒的煮餅而亡的,也就是説餅是可以進入宮廷的食物,都是用小麥做成的食物,餅與麥飯粗劣之食的地位有了天壤之別。2.餅在民間的接受度很高,有人以賣餅為業。這一方面説明小麥種植的極大普及,餅的原材料小麥易得,才能有人以賣餅為業;另一方面,麪食餅的製作應當相對簡易,如果製作難度大,餅就會成為某種上層人士的特供食物,而不是可以在民間賣餅人那裏輕易購買的食品。3.老少咸宜。質帝年幼,食用煮餅;第五倫的母親也食餅,而蕭彪的父親更是“嗜餅”。

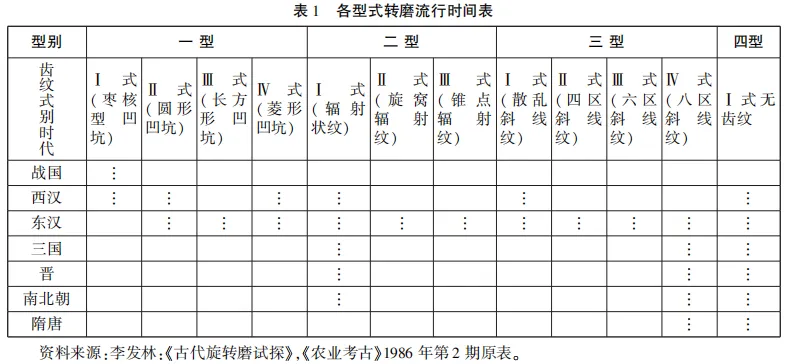

餅的上述特點可能從側面印證了兩個問題,第一,轉磨的進步。因為磨的進步,麪食加工成為了可能,小麥的食用實現了從麥飯到餅的轉變,從而上至宮廷,下至民間,麪食均被廣泛接納。根據李發林的總結,“東漢、三國時期,是轉動磨磨齒多樣化的發展階段。……可以説東漢三國時期是古代轉磨發展史上數家爭鳴、數花齊放的時期。”。通過表1對轉磨考古發掘的總結,可以清晰看出,從西漢到東漢,轉磨的類型極大豐富了,這種豐富説明這一時期的轉磨得到了改良,説轉磨此時有了質的飛躍也並不為過。

第二,間接證實了東漢麪食發酵技術的進步。因為發酵後的麪食更柔軟易於消化,與沒經發酵的死麪相比,更適合老人、兒童食用,所以才會有漢質帝、第五倫母親食餅與蕭彪父親“嗜餅”的記載。東漢時期其他文獻記載也可與《後漢書》和《東觀漢記》中的記載相印證,説明發酵技術的進步。東漢末年的《釋名·釋飲食》就記載了經過發酵的餅:“餅,並也,溲麪使合併也。胡餅作之大漫冱,亦言以胡麻著上也。蒸餅、湯餅、蠍餅、髓餅、金餅、索餅之屬,皆隨形而名之也。”東漢《四民月令》載:五月“距立秋,勿食煮餅及水溲餅”。注曰:“夏月飲水時,此二餅得水即強堅難消,不幸便為宿食作傷寒病矣。試以此二餅置水中,即見驗。唯酒溲餅,入水則爛矣。”酒溲餅就是以酒酵發酵後的麪食,“入水即爛”説明發酵後的酒溲餅變得鬆軟,不再“難消”。從上述歷史文獻記載來看,東漢時期發酵技術確實有了發展,這為麪食的普及提供了必要條件。

從文獻記載可以看出麪食作為日常飲食的身份在東漢才漸漸得以確認,且在當時社會具有了一定的普及度,這與東漢時期轉磨的推廣普及、發酵技術的進步都有關聯。然而,通過上文分析也可知,小麥粗糧的身份在東漢並未改變,這種粗糧身份相對於東漢時已出現在日常飲食中的麪食其實是有滯後性的。這種滯後性很可能正好表明,東漢是小麥粗糧身份轉變的過渡期,以及麪食普及的起始期。從前文敍述來看,小麥的身份和食用方法在兩漢確實是有轉變的,但這種轉變似乎隱而不顯甚至被忽略了,這可能與後世文獻中的記載流變有關。

三、後世文獻中漢代麪食的流變及啓示

東漢以後,隨着麪食的普及,關於漢代麪食的記載散見於後世各類文獻,尤其是類書中。如果與兩漢當時的文獻相比對,就會發現後世文獻記載存在流變,且有兩個基本趨勢走向。具體來説,第一,漢以後的文獻強調了餅與胡的關聯,時常以胡餅指稱漢代的餅,但漢代文獻通常只是提到餅,而非胡餅;第二,對餅的記載,時間上前推了,記述秦末漢初就有賣餅商販的存在,這與西漢當時的記載有一定出入。

可以從以下文獻的比對管窺後世文獻關於漢代麪食記載的變化走向。

1.《後漢書·五行志》載:“靈帝好胡服、胡帳、胡牀、胡坐、胡飯、胡空侯、胡笛、胡舞,京都貴戚皆競為之。”《太平御覽》卷860引《續漢書》載“靈帝好胡餅,京師皆食胡餅”。關於漢靈帝對胡文化的喜好,在《後漢書》中的記載顯然更全面,而且飲食喜好是“胡飯”,然而在宋代《太平御覽》所引《續漢書》(已亡佚)中,“胡飯”變為了“胡餅”,且由對整個胡文化的喜好變為了對胡餅的單一喜愛。這與漢代當時的文獻記載是有出入的。《太平御覽》所載應該帶有宋當時的時代認知,間接反映了胡餅在宋代被廣泛接納的狀況。

2.《後漢書·吳延史盧趙列傳》載:“岐遂逃難四方,江、淮、海、岱,靡所不歷。自匿姓名,賣餅北海市中。”《藝文類聚》卷72引《三輔決錄》説漢末趙岐避難逃入河間,又轉到“北海”,“於市中販胡餅”。《藝文類聚》中記載趙岐賣的是“胡餅”,而《後漢書》中的趙岐乃是“賣餅北海市中”,從“餅”到“胡餅”的漸變,説明從東漢到唐代,胡食逐漸影響中原地區,於是《藝文類聚》的記載中,餅與胡產生關聯,以胡餅指代了餅。

3.《太平御覽》卷860引《英雄記》:“李叔節與弟進先共在乘氏城中,呂布詣乘氏城下,叔節從城中出,詣布。進先不肯出,為叔節殺數頭肥牛,提數十石酒,作萬枚胡餅,先持勞客。”東漢末年王粲所著的《英雄記》早已亡佚,因此宋代《太平御覽》所引用《英雄記》出現的“胡餅”是否真的就是東漢末年當時的準確記載並不可知,但從中可以看出,宋人的認識中,餅很多時候就是指胡餅。

4.李善注《文選·西征賦》:“於斯時也,乃摹寫舊豐,製造新邑。故社易置,枌榆遷立。街衢如一,庭宇相襲。渾雞犬而亂放,各識家而競入。”引用唐代《三輔舊事》:“太上皇不樂關中,思慕鄉里。高祖徙豐沛屠兒酤酒煮餅商人,立為新豐。”其實《史記》中並無餅的記載,《漢書》中也僅《宣帝紀》記載漢宣帝買餅。從高祖到宣帝相距超過百年,即便宣帝時有人賣餅也並不能推理秦末高祖起義之時就有人賣餅。這裏對餅的記載時間顯然比漢代文獻的記載要前推了。《三輔舊事》成書於唐代,在唐代,賣餅的商販是個常見職業,與其説是漢高祖時就有人賣餅,不如説因為唐代賣餅商販的普及,讓《三輔舊事》的作者順理成章地認為秦末也有這一職業存在。

不過後世文獻所輯錄的並非絕對不能作為前代歷史的參考,比如束皙的《餅賦》在《北堂書鈔》《藝文類聚》《初學記》《太平御覽》均有輯錄,但以《全晉文》輯錄最全,因為《餅賦》成文於離東漢不久的西晉,對於餅有專門詳細的描述,這種詳細的描述包含具體種類麪食的形、色、香、味,不易有餅簡單變異為胡餅的顧慮,因此可供參看。部分摘錄如下:

《禮》仲春之月,天子食麥。而朝事之籩,煮麥為麷。《內則》諸饌不説餅。然則雖雲食麥而未有餅。餅之作也,其來近矣。若夫安乾粔籹之倫,豚耳狗舌之屬。劍帶案盛,餢飳髓燭。或名生於里巷,或法出乎殊俗。三春之初,陰陽交際。寒氣既消,温不至熱。於時享宴,則曼頭宜設。吳回司方,純陽布畼。服飲水,隨陰而涼。此時為餅,莫若薄壯。商風既厲,大火西移。鳥獸氄毛,樹木疏枝。餚饌尚温,則起溲可施。玄冬猛寒,清晨之會,涕凍鼻中,霜成口外,充虛解戰,湯餅為最。然皆用之有時,所適者便。苟錯其次,則不能斯善。其可以通冬達夏,終歲常施。四時從用,無所不宜。唯牢丸乎?

按照束皙的説法,“餅之作也,其來近矣”,也就是説束皙認為西晉是麪食成型的初期,束皙明確敍述了這一時期的麪食有“曼頭”“薄壯”和“湯餅”等,最為讚歎的莫過於“牢丸”,並不見“胡餅”一説。可見胡餅在漢末晉初,並非是最普及和被接納的一類,更不能指代餅這一大類麪食。

餘論

從《史記》《漢書》《後漢書》與後世文獻的比對,以及《餅賦》記載的內容來看,漢代麪食,尤其是東漢以後較多出現在文獻記載中的餅,在後世文獻記載中確實存在流變現象。這種流變的原因很可能是文獻記載倒推漢代史實的時候,是以當時的飲食現狀直接比附兩漢,因為東漢以後麪食的普及以及後來,尤其是唐代少數民族在飲食上對中原地區的影響,兩漢之間麪食普及的差異被模糊了,於是秦末就有賣餅的記載以及以胡餅指代餅似乎也就合情合理了。正因為這種流變看似合理,其實可能混淆了史實,我們才更需要辨別和釐清,這樣才能對兩漢小麥身份轉變和麪食(以餅為代表)的普及過程有更加客觀的認識。

唐以後,餅與胡食的關聯漸為密切,讓人產生餅是少數民族傳入品的印象。但其實在漢代文獻記載中,並不能看出是少數民族地區影響了中原地區的麪食習慣。從質帝食用的是煮餅而非胡餅,《後漢書》《東觀漢記》《後漢紀》等文獻均未提到胡餅來看,在東漢,餅與胡的關係並不密切。也就是説東漢小麥完成從軍需到麪食的轉變,更大概率還是中原漢民族自身原發性的行為。東漢小麥種植擴大,轉磨和發酵技術進步都促成了這一轉變。

不能忽略的是,正是因為兩漢的天時地利,小麥才沒有像前代至漢初一樣在推廣中經歷反覆甚至倒退。從已有考古資料和相關文獻來看,夏商時期小麥就得到了推廣,春秋戰國時期小麥的推廣得到了加強。然而正如董仲舒所言:“《春秋》它谷不書,至於麥禾不成則書之,以此見聖人於五谷,最重麥與禾也。今關中俗不好種麥,是歲失《春秋》之所重,而損生民之具也。”小麥的種植從春秋到西漢經歷了倒退,這或許跟軍事需求的減弱相關。春秋戰國時期因為國與國之間的混戰,麥因為軍事需求而被重視與書寫,但因為沒有完成從軍需物資到民間麪食的轉變,一旦軍事需求減弱,小麥就淡出歷史記載,甚至不太被百姓普遍接納。然而自西漢到東漢,小麥終於沒有因為馬政的衰落、軍備物資身份的淡化而再一次經歷推廣的倒退,而是完成了它從軍需物資到民間麪食的轉變,這是後世中國南稻北麥格局的起點。

作者徐定懿,系《中國農史》編輯****