人類學家:當現代化進程開始後,這些知識消失了_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!44分钟前

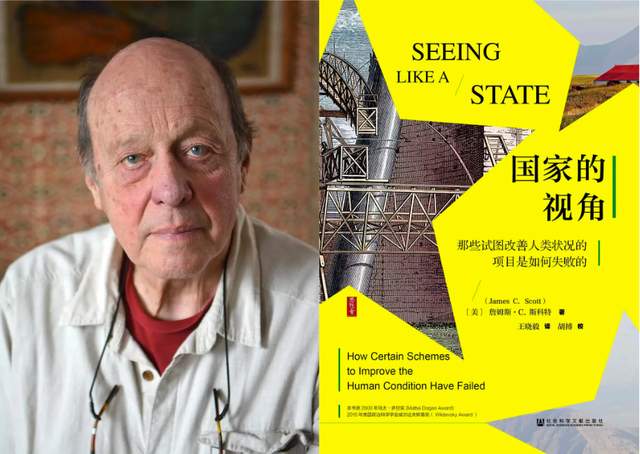

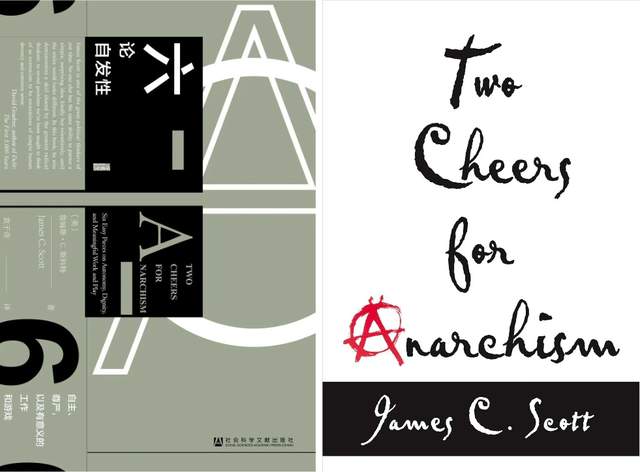

2024年7月19日,耶魯大學政治學教授詹姆斯·斯科特(James C. Scott)去世,享年87歲。他的代表作《國家的視角》《逃避統治的藝術》《農民的道義經濟學》和《弱者的武器》等,使他成為20世紀農民研究的領軍人物,深刻影響了一代中國學者。

2007年12月,中國社科院社會學研究所邀請斯科特教授來京參加研討會,與諸多國內學者一起探討變革時期的中國農民和社會,並在清華大學、中央民族大學等高校進行演講。今天分享的演講即當年斯科特教授在清華大學社會學系分享《國家的視角》時所作。

東南亞問題專家、無政府主義者、農政學者、人類學家、政治理論家、農場主——詹姆斯·斯科特有許多個身份。在學術的象牙塔愈築愈高的今天,他引導我們迴歸常識,迴歸農民的智慧和地方性知識,也引導普通人不斷叩問自己,挑戰體制,在工作、生活和政治行動中爭取自由。

*演講全文見王曉毅、渠敬東編《斯科特與中國鄉村:研究與對話》(民族出版社,頁279-287)

撰文 | James C. Scott

我今天主要是講我的那本書《國家的視角》。因為那本書很長,而講座很短,所以我不得不做很多刪節。

我先講一下兩種知識的區別:一種叫做“國家的知識”,另一種叫做“地方性知識”或“民眾的知識”。

舉個例子,我住在美國一個Durham (音) 小鎮,到距小鎮不遠的另外一個比較大一點的鎮Gilford(音)有一條路,Durham的人叫它Gilford路,Gilford的人把這條路叫做Durham路,他們按照路將要到達的地方命名。在其他的小鎮,也有叫做Durham路的,因為這些路也是通向Durham。對於住在那個地方的人來説,這不是個問題,他們都清楚他們指的是哪條路。

但是麻煩出現了:假如你在路上發生了車禍,馬上就要流血致死了,你打電話叫急救車,話務員問:你在哪條路上?你説在Durham路上,這就有問題。他就會問,你是在哪條Durham路上?這個時候對於堪薩斯州政府來説就是個問題。所以他們把這條路叫做第77號公路。第77號是個獨特的標誌,在公路系統裏是獨一無二的,沒有重複。

我的名字叫詹姆斯·斯科特。如果你翻開紐約市的電話本,你會發現有700到800個詹姆斯·斯科特。我很清楚我自己是誰,但如果有人想通過電話本到紐約市來找我,是絕對會混淆的。我知道人文學院的院長叫李強,李強在中國也是一個很大眾的名字,我想他也知道他是誰。

但是這對警察、對國家來説就是個問題。假如我犯罪了,警察來找我,只通過名字很麻煩。國家這時候就製造了身份證號碼,類似於77號公路一樣,每個人都有一個獨特的號碼。這個獨特的號碼在一個無限延伸的序列裏面能找到你的位置。

個人的名字就是“地方性知識”,身份證號碼就是“國家的知識”。現在國家已經走得更遠了,不光是有號碼,還有指紋、DNA,現在就算是已經死了,也知道是這個斯科特還是那個斯科特。

“國家的知識”在某種意義上是簡單的對世界的觀察,但是因為國家有很強勢的勢力,他的觀察就能改變這個世界。舉個例子,在法國專制國王時代,政府想給房屋徵税,但是又不想到每個房子用尺子去丈量,就想了一個主意:通過數房子裏有多少個窗户和多少門,然後通過門窗的數目來徵税。在那個時候門窗數大體也能夠代表房子的大小。

當政府開始根據門窗數徵税的時候,人們在建造新的房子的時候就設計更少的窗户、更少的門,以便徵更少的税。所以兩百五十年來,法國的中產階級和農民就擠在窗户和門越來越少的房子裏面。

“地方性知識”非常複雜,比如傳統的農作物種植的方式,或者人羣居住的安排,複雜到國家和政府覺得很難理解、管理、控制這些自然和人文的景觀,那麼他們就需要通過社會工程來治理農業、居住甚至自然、法律和財產的關係。只有這樣,他們才能讓複雜的社會變得清晰化,國家才便於管理,才能更好的徵税,才可以利用它來達到國家的目的:操作社會。

國家工程再造社會的能力在十九世紀末二十世紀初之前是非常有限的。但隨着二十世紀強勢國家的出現,加上國家工程所需技術的發展,使得國家進行社會工程的能力急劇增強,不論是社會主義國家還是資本主義國家。他們能夠在一個很大的範圍之內對社會和自然進行規劃,我把這個過程叫做“極端的現代化”(High Modernism)。

這種極端的現代化,有些部分是我們所歡迎的,比如創立一個統一的法律,在全國範圍內給每個人免疫接種;或者在全國範圍內建立一個退休或者社會保險的計劃。國家的這些行為導致的後果是良好的,儘管他們也採用了“一刀切”(cookie-cutter)的方式。

有很多國家的行動工程儘管初衷是良好的,但最後導致了非常糟糕的結果,不管是從生態上,還是對人類來説。比如在美國西部乾旱區域的水利工程,還有所謂現在的產業化農業工程,還有發生在很多國家的農業集體化工程。

國家在推行這些工程的時候,沒有關注生態的限度,沒有考慮當地的價值觀和當地人的實踐。國家在一個非常複雜的情況下進行干預,結果非常糟糕,不管是對生態還是對人類社區來説。

我現在舉一個例子,這個例子同時可以作為一個比喻來説明這個過程。這是一個歷史的例子,但是同時可以推廣到其他的時段。在18世紀末期,普魯士開始建立“科學林業”,當時普魯士花費了很多人力和物力,要把林業的管理簡單化。

用科學林業的方式,目的只有一個:最大限度的增加國家的財政收入。國家的目的是很明確的,它只關心樹林產出的木材或木柴的立方米是多少。

與此同時,很重要的是我們要知道國家在進行科學林業的時候忽視了什麼。

在國家進行林業控制之前,樹林有很多用途。比如,當地人在此地採集家庭或動物的飼料,也有人在這裏收集樹葉做屋頂,也有人撿樹枝來做欄杆,有人到這裏來摘果子,還有一些樹木可以用作醫藥用途。樹皮可以用來製造顏料,可以割樹膠,樹木可以用作精細的木工,還有樹林裏面生長的花、菌、藤、鳥、蛇等等,這些在國家看來都是雜物。這個樹林裏大概有25到30種不同種類的樹木,每種樹木對當地人都有特定的用途。所有這些有用的東西,在科學林業開始的時候都消失了,取而代之的是樹木的總量,也就是立方米數。

我想舉這個例子,普魯士科學林業的創始人貝克曼在開始時選了一個森林樣本,這個樣本能夠代表整個森林的情況。他對整個樣本進行普查,他僱了20來個助手,每個人有五個盤子,裏面有五種不同顏色的釘子。20個人並排走的時候,按照大小在樹上釘釘子。助手會接受培訓,告訴他們多大的樹釘什麼樣的釘子。從早上釘到晚上,到晚上回來的時候,數一下剩下的釘子,就知道這一塊森林裏面有多少棵數,各個大小的樹分別有多少。

根據這種調查,他們開始對森林進行標準化,測出五種標準的樹。這樣他們就可以應用一些統計方法,對每一種樹的產量進行假設,就能推出每年的增長率是多少。然後再設計一個計劃,把樹砍掉,就能知道每年可賣的木材是多少。這是科學林業的第一步。

下一步很關鍵,科學林業的創始人對自然森林的複雜不滿意,他們開始再造工程,讓森林變得更清晰。他們把這片森林先全部砍掉,然後通過科學的方法選出在那片土地上生長最快的樹,要麼是蘇格蘭的松樹,或者是挪威的樺樹。然後開始再造森林,每個都是單行,也是單獨的位置。所以新的林造出來以後,就像我們所知道的花園一樣,因為這裏面的樹都是同樣的年紀,一個品種,而且每個通道都非常的直。

對國家、政府來説,這就變得非常的利於管理。他們要砍樹的時候,只要進去一台機器,就可以非常順利地把它們都砍下。對於坐在辦公室的管理林業的官僚來説,他們足不出户,就可以把這個事情辦好。

所以當地的護林人和管理林業的人對於樹林就有了一個非常簡單化的認識。因為目的只有一個:看樹林的產出是多少。科學林業創造了一個非常便於管理的、單一商品的機器。同樣的原則也應用在很多地方,比如在資本主義國家企業的一些做法上。

我們最瞭解的例子是快餐行業,麥當勞或者肯德基,每一個都是一個標準的模塊,快餐店的佈置是一致的:這邊擺冷凍食品、這邊擺油,這邊是櫃枱,他們的菜單也是標準化的,每一個快餐店都是一個標準的單位。對麥當勞和肯德基總部的人來説,他們非常利於管理,很容易就可以從總部的角度(控制)飯店。

科學林業對當地人來説,帶來的卻是災難性的結果。隨着時間的推移,它轉變成一個生態性的災難,因為設計這個項目的人不懂得樹林再生產和生長的過程是複雜的,最終的結果是土壤的肥力下降;單一的樹木種類使樹林抗拒外來病菌的能力下降,一棵樹病了,別的樹都會被傳染。原來自然森林中的鳥,還有各種各樣的動物,也都沒有了。

所以一百年以後,德國人創造了一個新詞“樹林死亡”(Waldsterben)。這種想要製造單一產品的科學林業,導致的最終結果是通過簡單化把森林毀掉了。

與此對應的是地方性的、民眾的度量制度,這些制度對於國家來説是非常難懂的,比如中國所説的“畝”。“畝”在各個地方的大小不一樣,根據田地的肥力不同,面積也不一樣。如果田很好,一畝所指的面積就小一點;如果不是很好的田,一畝的面積就大一點。

在愛爾蘭,如果對農民説他的農莊有20英畝,這個數字對他們毫無疑義。因為他們不知道這20英畝是好地還是差地。在講自己的農莊時,他們説我這個農莊是“兩頭牛的農莊”,就是説我這個農莊能夠養兩頭奶牛。如果地很好,草長得很旺盛,兩頭牛的農莊就會比較小;如果地不好,草長得不旺盛,兩頭牛的農莊就會比較大。

所以你説一個10英畝的農莊,對農夫來説毫無意義。就像説一個學者寫了10公斤的書,對學者來説也毫無意義,不知道是好書還是壞書。

我們可以比較一下約定俗成的慣例,也就是大家常用的實踐知識。國家開始對這些約定俗成的知識進行改革之前,每個地方的法律習慣、方言、田地制度都是不一樣的,這些不同都是由地方的差異性和當地的實踐造成的。

國家要把在它領土範圍內的所有一切標準化,就像在資本主義國家,國家開始建立個人為單位的財產權,這樣就便於他們管理,而且能夠買賣。社會主義國家農莊化的、集體化的農業和資本主義國家麥當勞快餐遵循的原則是一樣的,就是要標準化,使得這些東西能夠被實際操作、實際控制,能夠更好地徵税,或者更好地利用勞動力。

國家中進行城市規劃的人在規劃時也喜歡標準化的城市。所以新的城市很多都是按照功能的區分規劃出來的,比如居民居住在一個地方,另一個地方是CBD,另一個地方是政府中心、娛樂中心或者教育中心,還有公共中心。這種城市規劃不但容易規劃,每個地方有單一的功能,這對於城市規劃人員是很容易做的事情。但是問題在於很多人不喜歡住在這樣的地方。

科學林業中的樹只能承受工程師的安排,他們最後就會死掉;人不會死掉,但他們會非常不愉快。

比如巴西首都巴西利亞,就是一個非常糟糕的地方,大家都不喜歡在此居住,住在那裏的人都非常壓抑,所以就有一種心理疾病叫做“巴西利亞病”。所以這個城市就不是一個有人氣的地方。

紐約是一個平民城市和極端現代化城市的組合,比如華爾街的名字(Wall),來自殖民地時代荷蘭的一個小村莊的名字;華爾街以南街道都很曲曲彎彎,是當時人們走出來的小徑,華爾街以北東西大道都是按照數字序列排列的,從1到200。所以在華爾街以北找地方,只要能數到100,就能準確找到地方;在華爾街以南,就不能憑藉這些知識去找地方,而這些地方在某種意義上對外來的人來説是不清晰的,而這些地方又正是最有趣的地方。

自然的和地方性知識的複雜性對國家治理者來説是一個問題。我用了一個希臘的詞“米提斯”,這個知識指的是實踐知識,這個知識是無法通過書本學到的。

比如學騎自行車,讀再多的書也不行。要通過親自去騎,感覺怎麼平衡它,然後通過調整,才能學會。再比如放風箏、釣魚,等等這些,都是需要實踐的知識。所以這些實踐知識是不能通過書本學來的,在急救室裏的醫生、救火員、救生員、礦難時的救援隊員,他們所應對的都是非常複雜、非常獨特的社會情形。

再比如許多跨洋的航船,到了當地的海港,船長就會把船交給當地海港的領航員,因為他知道當地海港的海潮和堵塞情況。在這種意義上,你可以説這個領航員就是這一個海港的科學家。就好像在北京做出租車司機一樣,最好的司機對城市的道路很清楚,他們是這個城市駕車的科學家。但是把他們放到香港或者上海就不行了,因為他們的實踐知識在那裏沒有用。

很多國家工程都忽視或者把實踐知識放到一邊。我在這裏並不是強調一般性的知識或者技術不重要,我反對的是一種強勢的或者是盲目的對技術的迷信。它拒絕承認地方性知識或實踐知識,國家的技術人員最好在進行一項規劃之前有一個預設,預設自己對這個事件無知,而不是有很多知識。也就是説他們對當地很複雜的事件缺乏瞭解,再去認識它。所以他們在做這些事情的時候,我建議有幾個非常簡單的步驟他們可以遵循。

我在這裏指出四個比較簡單實用的原則和步驟可以遵循:第一,走小步。比如日本對河運和水運的管理,他們總是建一個小壩,觀察六個月,看這個小壩對當地有什麼影響,然後再建一個小壩……這樣一點一點的,而不是依賴現代水利學中人們的信心。第二,這些步驟是可以逆轉的,一旦發現行不通還可以回來。第三,在計劃中要包括很多不可預見的情況。這樣就能夠在設計中對這些新出現的情況進行協調。第四,總是要相信人的創造力,在你設計的計劃裏,當事人也許有更好地主意和做法,是計劃者當初沒有想到的。

事實就是這樣,二十世紀的國家對平常老百姓的智慧和知識不太相信,他們想通過國家規劃的社會工程來做很多大的項目。其實一般的老百姓在某個地方耕作了上千年,他們知道通過一種什麼方式耕作什麼東西。

最後結束的時候,我想談一個無政府主義者常常談到的問題:我們在判斷一個工廠、一個辦公室或者一個樹林是好是壞的時候,我們不要根據它是不是很有效率地生產樹木、金融圖表或者機器來衡量。

我們要衡量的是,這些機構培養了什麼樣的人?這些人是不是具有獨立思考的能力?是不是具有主動的能力?他們是不是有公益的能力?他們是不是有應對很多不同情形的能力?我們以這種標準來衡量這些機構的“產出”。

比如在美國,我們要考慮怎麼來培養帶有民族性的公民。對於每天八到十個小時在一個非常專制體制單位工作的人,他們的習慣在這種環境裏養成,他們怎麼變成一個帶有民族性的公民?所以我們對所有的單位,學校也好,工廠、俱樂部也好,我們不要光看效益,而是要看他們培養出什麼樣的人。

謝謝!

本文節選自《斯科特與中國鄉村:研究與對話》,轉載自微信公眾號“食通社Foodthink”,原標題《國家的視角 vs. 民眾的知識|紀念詹姆斯·斯科特》。

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。