新疆的地下竟發現瞭如此神奇的遺蹟_風聞

心之龙城飞将-2小时前

中國新聞週刊

2024年09月07日 07:00:21 來自北京

鬧市區的魏晉墓葬,荒漠中的唐朝烽燧

以及一座座古城與古寺,一條條古道與河道

刻畫着一條顯微鏡下的絲綢之路

在新疆的每一條古街上,你都能遇見公主。她們穿着刺繡精美的絲綢長袍,配以華麗的珠寶和頭飾,走起路來叮噹作響。無處不在的旅拍店將這些漢族女孩打扮得面色雪白,五官醒目,留下人生照片。在喀什,她們是喀什公主;在庫車,她們是龜茲公主;在庫爾勒,她們是樓蘭公主。總之,都是西域公主。

打開今天的新疆地圖,那些古風盪漾的西域地名依然歷歷在目。喀什城外有疏勒縣和莎車縣,和田城外有于田縣、皮山縣,吐魯番下轄高昌區、鄯善縣,巴音郭楞蒙古自治州下轄焉耆縣、尉犁縣,沿塔里木盆地邊緣,還綴連着若羌縣、且末縣……這些縣城的名字,在古代都是如雷貫耳的西域三十六國國名。

西域和絲綢之路,始終藴含着一種對浪漫的想象,由風沙、駝鈴、音樂和美女組成。而對於生活在絲路沿線的人們,絲路就是生活,是日常,是日升月落,是生老病死。今天,通過考古和文保,更加真實的絲綢之路歷史被髮掘並講述出來。荒漠中的唐朝烽燧,鬧市區的魏晉墓葬,以及一座座古城與佛寺,一條條古道與河道,刻畫着一條顯微鏡下的絲綢之路。

風沙下的“龐貝”

早晨,一名士卒攀着木梯,登上烽燧的頂部。舉目四望,瀚海蒼茫,天氣好的日子,能看到鄰近的烽燧,在十里之外。他點燃一把火,濃煙直衝天際,這是向鄰近烽燧報平安的信號。這把火叫作“平安火”,傍晚掌燈時分,他還要再上來點一把。

烽燧建在紅柳沙堆上,是一個梯形實心土墩,底部約十米見方。跟他一起在此服役的還有五個人,沙堆上有幾間屋子,沙堆下還圈了牲畜棚,養着牛、馬、驢、駱駝。不遠處是孔雀河,沿河一共佈防了11座烽燧。每天他們都要到周邊巡查,防範吐蕃人滲透,各烽燧之間還要傳遞後方來的文書。

克亞克庫都克烽燧遺址。圖/新疆文物考古研究所

克亞克庫都克烽燧遺址俯視圖。圖/國家文物局

廣袤無垠的荒漠中,幾乎無人生存。這些中原內地的將士,萬里迢迢來此駐防,4年後才能換防。陪伴他們的除了寂寞,就是貧瘠。

他又想起遠方的親人了,坐在桌前,蘸滿墨汁,給老家寫信。信沒寫完,擱在了一邊。1200年後,有人從黃沙中拾起這封家書,字跡依然清晰,上面寫着:“娘子不須憂愁,收拾麥羊,勿使墮落。”信箋沒有落款,人們只知道一位戍邊的丈夫在寬慰妻子,囑咐她照料好麥子和羊。

2019年,新疆維吾爾自治區文物考古研究所研究館員胡興軍帶着考古隊來到此處,現在,人們管這個烽燧叫克亞克庫都克烽燧,位於羅布泊荒漠中,距離尉犁縣城90公里。連續3年,考古隊在此發掘了18個月,除了建築基址、生活用品等遺存之外,還在黃沙之下發掘出883件文書,從中知道了它的本名:沙堆烽。

沙堆烽的士卒們每天都很忙碌,他們要在烽燧瞭望,要巡邏偵查,要處理文書,要傳遞通信,還要自己種糧食、養牲畜、打獵,以維持生計,各種生活用品也要自己就地取材,動手製作。他們丟棄的糧食顆粒、動物骨骸和麻繩之類的日用品,深埋在土裏,如今人們藉此得以知曉他們的日常生活。胡興軍説,可見古代物資匱乏、運輸困難,他們需要千方百計為自己補充食物,這些事務佔據了大量時間和精力。

即使在千年以後,胡興軍也感受到了類似的匱乏和艱苦。沙漠不毛之地中,沒有任何基礎設施,考古隊用電,依靠自帶的發電機;用水,要開車到20多公里外去運;手機信號也沒有,只有附近的一個沙丘頂部可以收到微弱信號。每晚住在距離烽燧11公里之外的長城保護站,保護站只有四五十平方米,晚上需要處理資料的十幾名隊員住在屋子裏,剩餘的十多名隊員露天扎帳篷睡。胡興軍曾經一個月沒洗過澡。

每年有六個月都是如此,酷暑和嚴寒時節不得不停工。但直到零下20多度時,他們都不捨得離開。因為風沙很大,一旦停工,再回來時,沙土就會掩蓋已經發掘的探方,最高處有一兩米的堆積,還得重新開挖。他們希望以最快速度完成發掘。考古隊拍過一張藍天白雲的照片,被誇風景壯美,胡興軍苦笑:“這樣的天氣,3年中我們最多隻遇到過20來天。”絕大多數日子裏風沙不絕,隊員戴兩層口罩,每天都會染黑。

在中國,沙漠考古是新疆考古人的特殊技能,也因此衍生出一些獨門絕技,比如挖沙子和篩沙子。經過一千多年風吹日曬,很多遺物已經破碎、乾裂、褪色,與沙土無異。在同一片地區,考古隊員最多要篩六七遍沙子,從中過濾出人類的遺物。指甲蓋大小的紙片、絲織物,細小的葫蘆片、乾菜葉、葱根鬚,乃至比沙礫大不了多少的糧食粒,就這樣被甄別出來。戍邊唐朝將士的人生,也就這樣被打撈出來。

克亞克庫都克烽燧遺址考古人員整理出土的文書。圖/國家文物局

一位名叫李巨原的中原人,是鎮守烽燧的老兵了,他從士卒做起,直到獲得勳官,在西域烽燧服役長達12年。這是胡興軍從兩張文書殘片中拼湊出的信息,這兩張殘片碰巧都記錄着李巨原不同時期的履歷。胡興軍説,烽燧主要功能是預警,並沒有多少戰鬥力,所以獲得軍功的機會不多,李巨原是憑藉多年戍邊獲封勳官,成為一名戍主,踏上仕途。

雖然明文規定戍邊期限為4年,但由於徵兵困難,常常延期,“壯齡應募,華首未歸”並不罕見。對超期服役的鎮兵,朝廷會增加福利待遇、酬勳加賜,以穩定軍心。一名58歲的老兵身患重病,仍然在荒漠中戍守邊疆。不知他最終是迴歸故土,還是馬革裹屍,但克亞克庫都克烽燧的文書記下了他的名字:時懐悊。

拂去文書上的塵土,人們還能看到甘肅敦煌的康覽延、陝西鳳翔的許阿六、河南洛陽的裴大亮等人的名字,歷史長河中的小人物,有幸以這種方式留下姓名。

他們防備的敵人主要是吐蕃人。從漢至唐,西域諸國幾番更迭,與中原王朝分分合合。唐高宗時期,在龜茲設立安西都護府,統領龜茲、于闐、疏勒、焉耆“安西四鎮”,駐軍鎮守。“四鎮體系成為唐朝維護絲綢之路最重要的機構。”中國人民大學歷史學院教授孟憲實説,“唐代的絲綢之路比漢代更發達,安西四鎮發揮的作用是不可低估的。”但受制於吐蕃侵犯,朝廷一度退出四鎮,直到武則天時期的長壽元年,唐朝重新收復四鎮,以三萬漢兵駐守,西域軍事形勢發生重大改變。

沙堆烽應該就是這時興建的。根據出土文書的信息,沙堆烽始築於長壽元年(692年)之後不久,於貞元六年(790年)吐蕃軍隊攻佔北庭前後廢棄,沿用近百年。沙堆烽是焉耆鎮的基層軍事機構,結合文獻可推測,這個烽燧是唐王朝為防備吐蕃勢力經青海吐谷渾道進入塔里木盆地偷襲焉耆鎮,而在“樓蘭路”沿途修築的軍事預警設施。在絲綢之路的歷史舞台上,這個留存至今的小小烽燧和它的守卒們,擁有自己的精確位置。

每當發現寫有文字的紙片,胡興軍總是格外激動。西域文書與敦煌經卷一樣,是被學者視為珍寶的材料,增加了歷史的一手信息。譬如,史書中記載過“計會交牌”“平安火”等唐朝邊防制度,但具體如何實行卻沒有詳錄,而通過克亞克庫都克烽燧的文書和實物,人們第一次知道了這些軍事史上被省略的細節。

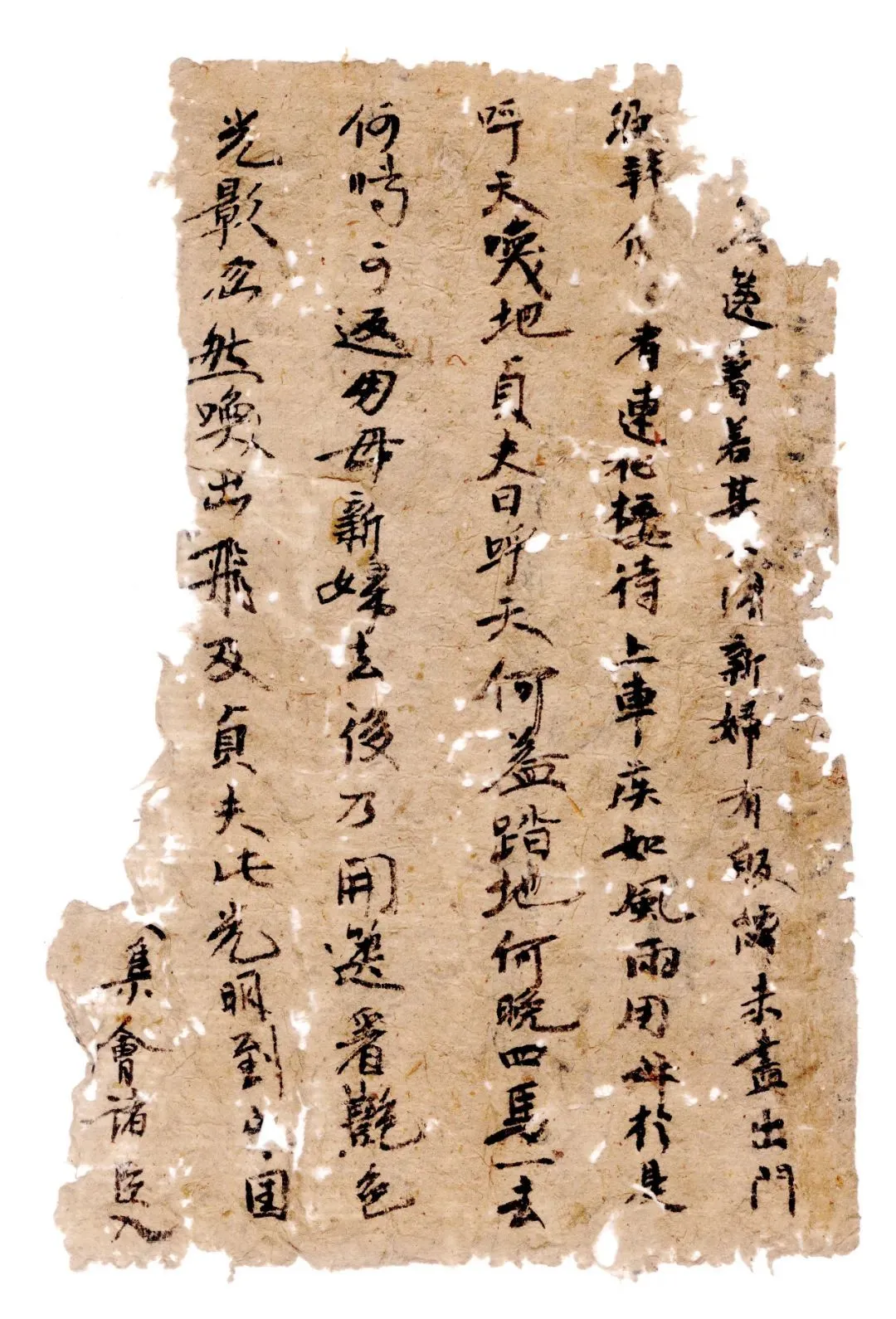

克亞克庫都克烽燧出土文書《韓朋賦》。圖/新疆文物考古研究所

克亞克庫都克烽燧遺址出土的鎧甲殘片。圖/新疆文物考古研究所

文獻簡略記載過,每天,烽燧之間要通過“計會交牌”的方式互通偵察的情報。克亞克庫都克烽燧裏就出土了多件木牌,由紅柳枝削成,兩端穿孔,側面殘存着樹皮。牌子兩面都寫了字,如“八月十九日臨河烽送馬鋪烽”“臨河烽狀上當烽四面羅截一無動靜”“十七日第一牌送沙堆”等。這是首次考古發現的“計會交牌”實物,戍邊士卒就是通過這些木牌編織起情報網。可是,為什麼沙堆烽還保存着並非來自鄰近烽燧的牌子呢?出土文書給出了答案。胡興軍説,沙堆烽的文書顯示,這些牌子積攢到一定時期,會全部上交到名為遊弈所的機構,遊弈官通過木簡的記錄,檢查基層烽鋪日常巡查是否規範詳盡,然後登記木簡,收藏入庫。可見,沙堆烽不僅是一個普通烽燧,也是一處遊弈所,並無意中成為一處微型的軍事檔案館。

斯坦因曾將風沙覆蓋的精絕古城比作火山灰下的龐貝。克亞克庫都克烽燧也深具龐貝氣質,一百年的戍邊生活被封存在了沙丘之中。史書裏寥寥幾筆的記載,邊塞詩中蒼茫簡省的抒情,今天,被填補上了更具實感的細節。

地下十米的中原飛地

在李巨原和時懐悊們進入沙漠戍邊的幾百年前,早有一些內地人來到西域,去往比孔雀河更西的地方定居。不像戍邊士卒那般艱苦,他們的生活更為優渥,住在華麗宮室,佩戴黃金首飾,有隨從供驅使,甚至給自己建造了豪華的墓葬。

7月15日,正值暑期旅遊旺季,在新疆庫車市,一些遊客第一次近距離見到了這些古墓。他們從城東友誼路路口的廣場走下長長的斜坡,到達路面下方7米至9米的深處。眼睛適應黑暗後,便能看到偌大的空間裏,十幾個昏黃的點位稀稀疏疏分佈其中。近看,每一個黃色區域都是青磚砌成的半圓形磚室。

它們是古墓葬,屬於魏晉十六國年間,至今約1500年至1800年。15座古墓四周並非土壤,而是沙礫。來自中原和河西的工匠,帶着在土壤中構築墓葬的精巧技術,在西域的戈壁砂礫層中如法炮製。墓葬至今保留在原址,未曾移動。

龜茲魏晉古墓遺址博物館正是建在這些古墓葬的原址之上,今年7月15日正式開館。龜茲博物館副館長馮偉參與了該館的建設,他對《中國新聞週刊》説,開館一個月迎接了2萬多名觀眾。對一個縣級市的博物館來説,這是一個不低的數字。

這些墓葬首次發現於2007年,當年庫車準備在友誼路興建地下商業街,挖掘機在友誼路400米長的路段向下挖掘,一些青磚壘砌的古墓被挖了出來。當地文保人員趕來清理,新疆文物考古所的考古人員察看後判斷,這些並非尋常的墓葬,而是新疆地區十分罕見的高等級磚室墓。正式的考古發掘隨之啓動,這些墓葬的真實身份才顯露出來。

馮偉提醒《中國新聞週刊》注意三號墓的照牆。這是一面立在墓葬最前方的牆,正如庭院中的照牆——古人墓葬正是仿照生前生活環境而建。照牆上的裝飾紋樣十分完整,最上方有六塊磚分兩行排列,刻着青龍、白虎、朱雀、玄武等紋樣。六塊裝飾磚下方,鑲嵌着仿照建築物中椽和斗拱形狀的磚塊,象徵着死者生前所住的建築。仿木斗拱之下,還有一隻熊力士圖案,舉起前爪承托起斗拱。這些紋樣全部出自中原文化。磚室墓墓門上構築照牆的建築風格,也是移植自內地,在陝西、甘肅、青海等地墓葬中都有發現。

龜茲魏晉古墓遺址博物館內,3號墓墓門的照牆是典型中原風格,鑲嵌仿木的斗拱和椽子,磚上雕刻着青龍白虎等紋樣。攝影/本刊記者 倪偉

三號墓是一座保存較為完整的墓葬,至今仍然封存。而一號墓則完全打開了,因為在考古發現時,頂部已經大面積垮塌,構造一目瞭然。這是一座雙室墓,仿照前廳後室的格局,原本落葬於後室的骸骨,在發掘時出現在了前室,有可能是被盜,又經歷地下洪水衝擊,被衝到了前室。在後室中,考古人員發現了一塊髹紅漆、貼金箔痕跡的朽木,極有可能是棺木遺存。根據墓葬的形制和奢華的葬具,考古學者推斷,墓主應該是從河西到此屯戍的高級將領。

遺憾的是,幾乎所有墓葬都被盜墓賊光顧過了,盜洞就打在墓葬的穹頂上,有的盜洞引發了垮塌。像樣的隨葬品自然已經不翼而飛,現存的隨葬品,大多是陶罐、錢幣之類,也有一些金箔、金首飾幸運地保存了下來。

十四號墓十分特殊,埋葬了多達59名逝者,是分多次埋葬進去的。當時此地沒有殉葬習俗,根據DNA檢測,這些人大多也並非親屬。他們為何要葬在一起?他們的關係是什麼?這個擁擠的墓室背後,有一個怎樣的故事?有人推測,他們或許是一個將領和他麾下的心腹。但真實原因,人們或許永遠也不會知曉。令人惋惜的是,所有墓葬中都沒有發現任何墓誌銘之類的文字,墓主人的信息沒有任何確切的證據。

2007年友誼路墓羣10座古墓出土後,隨即入選當年全國十大考古新發現,在考古和歷史領域引發密切關注。這些墓葬的設計及建造完全源自中原,裝飾題材與甘肅敦煌、酒泉等地墓葬的裝飾母題相似,磚室墓的分佈範圍從河西走廊一舉向西延伸了一千多公里。2010年啓動的第二次發掘,又發現了5座墓葬。這15座墓葬分佈地區相近,如今共同成為博物館聚光燈下的展品。

走在這些墓葬之間,你幾乎感受不到這裏是西域,距離長安、洛陽已有數千裏之遙。因為墓葬的形制是中原的,青龍、白虎、朱雀、玄武的裝飾是中原的,隨葬品的類型是中原的,人骨DNA是中原的……這裏就是中原文化深埋在西域地下十米的一塊飛地。

7月15日開館的新疆龜茲魏晉古墓遺址博物館,原址展示了15座魏晉磚石墓。攝影/本刊記者 倪偉

馮偉指着墓磚説,這些墓磚大小十分統一,基本是長約33釐米、寬約18釐米,厚6至8釐米,“與甘肅的河西地區當時用的磚一模一樣,應該是當時的一種標準,或者就是河西的工匠來到這裏製作的”。

但當地文化也在影響中原移民。比如中原地區罕見的多人多次葬,在此地十分普遍。友誼路墓葬羣的磚室墓均為多人多次葬,許多人骨為二次葬,這種多人叢葬和二次葬的葬俗,在塔里木盆地周邊漢晉墓葬中流行。而隨葬錢幣,墓主口含、手握錢幣的習俗,卻是明顯的中原和河西漢晉墓葬風格。漢族人紮根龜茲,葬儀也已經入鄉隨俗、兼收幷蓄。

這些墓葬的主人,當年是如何從中原來到西域,最終長眠於此的?

自從公元前60年,原被匈奴統治的西域地區歸於漢朝版圖,至東漢時期,龜茲已經成為漢王朝經營西域的中心。隨後的魏晉王朝,承繼漢朝在西域奠定的統治基礎,繼續對西域進行有效管轄。

新疆維吾爾自治區文物考古研究所研究員吳勇説,公元384年,十六國之一的前秦皇帝苻堅令將領呂光主持西域軍政事務,呂光討伐龜茲時,見到龜茲國“城有三重,外城與長安城等。室屋壯麗,飾以琅玕金玉”。可見,當時漢文化對龜茲地區已經影響至深,城池營建也仿照中原。後來,呂光委任自己的兒子呂覆鎮守龜茲周邊的高昌,“命大臣子弟隨之”。“同行的可能有河西豪族與商賈。於是,中原、河西地區流行的喪葬習俗也被帶到了這裏。”吳勇認為。

吳勇説,魏晉南北朝是我國各民族大遷徙、大融合的時代,中原文化對西域的影響力較兩漢時期更為深遠。這批大型磚室墓,與大批規模較小的磚室墓、豎穴墓共存,長眠在此的,應該就是遠戍西域的屯戍軍吏、豪族商賈和他們的隨從。

在城市和沙漠中尋找古國

一個鼎鼎大名的西域古國,在今天的行政區劃上,卻再也無跡可尋。

龜茲,從漢至唐,曾是西域的核心地帶。龜茲是連接天山南北的樞紐,也是東西交通的咽喉,絲綢之路中道的腹心。得天獨厚的地緣優勢,使得龜茲一度成為西域第一大國。唐高宗年間,安西都護府從西州遷至龜茲,唐朝管轄西域的中心設立在此。“若得龜茲,則西域未服者百分之一耳。”東漢將領班超曾斷言。

在地圖上,今天仍然能找到“龜茲故城”,這是一個全國重點文物保護單位。可是,如果你不遠萬里來此憑弔蒼茫絕域,站在遺址面前時,收穫的可能只是迷惑和失望——“龜茲故城”這個恢宏的名字,竟然只剩眼前一個平平無奇的土堆,殘存在公園和高樓的包圍之中。

全國重點文保單位龜茲故城遺址。攝影/本刊記者 倪偉

龜茲古國在阿克蘇地區庫車市境內。庫車分為老城和新城,老城是明清時期的核心城區,至今保存着明嘉靖年間建的庫車大寺等古蹟。“龜茲故城”就位於老城和新城交界地帶。文保碑所標記的位置,是一座凸出於地面2米多高、約20米長的遺址,外立面在風吹日曬雨淋之下已經失去原本的形狀,變成一個圓圓的土墩。

這種土墩在庫車還有不少。作為文保單位的龜茲故城,是由一系列土墩組成的遺址羣。在地面之下,還保存着另一些尚未發現的遺址。就在2021年,在友誼路墓羣的後續發掘中,考古人員在地下意外找到了一段龜茲故城的東城牆和護城河。

最具有龜茲風韻的遺存,還得到城外尋找。出庫車城區東北20公里,在庫車河兩岸的沖積平原上,矗立着兩片土質建築。在唐朝,這座橫跨庫車河兩岸的佛寺規模甚大,以至於玄奘取經經過此處時,曾停留60多天,講經傳法,並在此與高僧木叉鞠多展開了一場精彩的辯經。“荒城北四十餘里,接山阿,隔一河水,有二伽藍,同名昭怙釐,而東西隨稱,佛像莊飾,殆越人工。”《大唐西域記》記載的方位,如今仍十分準確。昭怙釐大寺即蘇巴什佛寺,已是世界文化遺產“絲綢之路:長安—天山廊道的路網”的遺產點之一。

1908年,英國探險家斯坦因曾到達庫車,幾年後又重返。他記載稱,庫車無數的寺院及石窟寺遺蹟,都反映出古代佛教的興旺,以及維持這些寺院的人民之富庶。斯坦因到來前,德、法、俄多國探險隊已到訪過庫車,做過詳盡發掘,“他們將和色爾、昆都拉石窟寺裏那些最好的壁畫,都運到了柏林人種博物院。”斯坦因寫道。和色爾與昆都拉石窟,即今天所稱的拜城縣克孜爾石窟和庫車市庫木吐喇石窟,都屬於古龜茲國。

庫車城北10公里處,還有另一處“絲綢之路:長安—天山廊道的路網”遺產點——克孜爾尕哈烽燧。從遠處看,十多米高的土墩聳立在山前平原,極為醒目。西漢後期,西域都護府遷至龜茲,龜茲附近開始佈防大量烽燧戍堡,拱衞中心城鎮。克孜爾尕哈烽燧正位於出玉門關後,西行通往古龜茲、疏勒和天山北麓烏孫的交通要道上。

庫車克孜爾尕哈烽燧遺址,是“絲綢之路:長安—天山廊道的路網”遺產點之一。攝影/本刊記者 倪偉

神秘的西域三十六國都已經成為如煙往事,一百年前的中亞、新疆探險熱,將這段歷史重新帶回人們眼前。因為自然環境的變遷和歷史的更迭,當探險家和考古學者在沙漠中找到這些古城時,它們都已淪為廢墟,留下殘垣斷壁。在斯文·赫定、斯坦因、伯希和這些外國人的探險和劫掠之後,“新疆考古第一人”黃文弼也曾走遍新疆,留下一手考古資料。近幾十年,循着前人足跡,考古學者重返西域,在樓蘭國的古城、精絕王國的尼雅遺址、高昌王國的交河故城等遺址啓動發掘。

這些古城大多因為地處荒漠之中,至今仍難以抵達。譬如,1991年,考古學者王炳華前往沙漠中的精絕王國尼雅遺址,需要在沙漠中穿行30公里,他僱當地人為嚮導,使用石油部門的沙漠車,卻在一片無邊無際的原始胡楊林中惶恐地迷失。精絕古國深藏在塔克拉瑪干沙漠腹地的尼雅河下游綠洲,即便是在規模普遍不大的西域諸國中,也顯得尤其小巧玲瓏,僅有數千子民。河流斷流後,精絕國人不得不離開尼雅遺址,故國終成廢土。

20世紀90年代以來的一系列考古發掘,在尼雅遺址發現了大量珍貴文物和古語言文書,震動全球西域史學界。這些發現也刻畫了一個小國寡民的古國,是如何因為絲綢之路融入國際化潮流的。精絕古國位於絲路南道要衝,絲路暢通後,色彩斑斕的錦緞絲綢,被精絕王室貴族穿在了身上,銅鏡、漆器等奢侈品進入他們的生活。從未使用過文字的精絕國,開始流傳漢文和佉盧文,躍入信息交流的文明時代。更深刻的變化,是生產方式的進化,漢族屯田帶來了先進的農業技術,他們懂得了駕牛耕地、合理安排水渠,養蠶紡織、冶煉金屬技術也大大進步。

精絕是一個沒有後人的古國,樓蘭也是如此。相比之下,“龜茲後人”還大有人在。由於龜茲故城選址非常優越,河流流淌至今,歷朝歷代都在此建城。因而龜茲留下的文化遺產,近幾十年來得以被重視和保護起來。

新疆維吾爾自治區文物局向《中國新聞週刊》展示了古遺址家底:新疆共有古遺址2991處,70%以上為土遺址。其中烽燧212處,地面佛寺101處,石窟寺58處,自治區級及以上文物保護單位中古城址有124處。有950名野外文物看護員,看護着新疆529處國保單位和自治區級文保單位,其中77%為少數民族。

而低級別文保單位所在地區,尚未設置專門機構和專業人員對這些野外文物進行管理。“受地理環境、交通條件和保障經費等因素制約,野外文物特別是縣級文物保護單位看護巡查工作仍需加強。”新疆維吾爾自治區文物局稱。

尹秋玲是一位資深的庫車基層文物保護工作者。1991年,她從喀什師範大學畢業後就來到庫車文管所。庫車文物古蹟眾多,每年,屈指可數的三兩個人手都要將全市文保單位巡查一遍。“每天把單位所有事情都推開,從早上八九點,到晚上十一二點,至少要一個半月才能跑完。”她對《中國新聞週刊》回憶。有些文保點在偏遠山區,比如古代遊牧民族的石堆墓,去年來過,今年都不一定記得具體位置,得一次次尋找。

歷史已經更迭無數回,各種族羣、各種潮流來來去去,原汁原味的龜茲文化已經難以尋覓。只有無言的遺址,曾見證過那些時代。

但龜茲正試圖“復活”,被當地徵用為文旅IP。位於獨庫公路終點處的庫車,以前主要被旅行者視為中轉站,當庫車開始發力發展文旅,龜茲文化成為天賜的標籤。現在,龜茲高僧鳩摩羅什的塑像站立在明清城牆一側,名揚絲路的龜茲樂舞,也“復活”在民間藝術節的舞台上,是根據壁畫重新編排的。

左圖:龜茲高僧鳩摩羅什雕像站立在庫車老城裏。右上圖:庫車友誼路墓羣出土的陪葬品陶甑,用於蒸煮食物,是典型的中原炊器。右下圖:庫車友誼路墓羣出土的陪葬品六系罐。攝影/本刊記者 倪偉

庫車這一年最網紅的新景點,是一條名叫龜茲小巷的文化街區,入駐了咖啡館、奶茶店、文創店等業態,一些店鋪已經成為網紅店。但網紅店身後就生活着原住民,依然不乏原生態。8月的一個上午,在一面掛滿彩色織毯的打卡牆前面,“龜茲公主”不斷調整着拍照姿勢。幾米之外的樹下,一名維吾爾族老漢躺在搖椅上晃來晃去,閉目養神,日子和往常沒什麼不同。

現在,龜茲文化在哪裏呢?“就像季羨林先生説的,新疆是中國、印度、希臘、伊斯蘭四大人類文明唯一的匯聚之地,再加上本地的龜茲文化,這裏一直是包容的、不斷吸收外來文化而創造新文化的地方。但你要説漢朝、唐朝的龜茲文化還有什麼留在了今天的生活中,真的不好説。”尹秋玲笑着説道,“或者,你可以去龜茲小巷轉一轉。”