白人飯,好吃麼?_風聞

环行星球-环行星球官方账号-36分钟前

*飲食和口味是極度個體化的。

本文並不旨在討論中餐和“白人飯”是好吃還是難吃,或者哪個比哪個好吃、難吃,

而更希望討論在觥籌交錯間,基於飲食和口味的隱性鄙視鏈——歧視鏈,以及它們的起源。

**在歐洲的第七年,我在生理和心理上都能自洽地和“白人飯”及其飲食文化分手了。**我不再試圖通過“吃到一塊”融入歐洲人之中了。在“吃”這方面,我存異但不求同了。

七年前,我剛到丹麥時,沒有租到穩定的房子,經常要住青旅,吃麪包和冷切的自助早餐。而學校的午餐自助只有一道熱菜。沒過倆月,我的胃陷入了不吃飯就針扎般疼,稍微一吃又脹的噩夢二選一。喝涼水更是痛不欲生。

總在哭訴的胃把我變成了那個“只喝熱水”的古怪中國人——任何聚會,當別人點咖啡、點酒、點冰鎮飲料時,我都只要熱水或熱牛奶。我不想被視為古怪。

在“融入”當地文化的自我暗示下,我隱藏着不適,一邊若無其事地吃冷食,一邊在散場後悄咪咪去來一碗越南米粉,有碳水,有肉,有湯,一碗下肚,像活了過來。

如果能悄咪整一頓火鍋……

我又過了很久才想清楚,讓我“古怪”和“不合羣”的,並不是一杯熱水。

一次,歐洲人一桌吃飯,當一個歐洲人看到我在吃三文魚皮時,他自以為很風趣地説“你看,我們都知道中國人什麼都吃。”他先用德語説了一遍,我已經聽懂了。整桌人都詫異地看着他,有人示意他閉嘴,但他怕我聽不懂他的“玩笑”又用英語説了一遍——儘管,很多歐洲人也吃魚皮。

在類似這樣的時刻我都收到了道歉。但某種羞恥感並未隨着道歉的來臨消解。最初面對這些時刻時,我會被噎住,不知如何回應。

後來我意識到,這些時刻有一個共同的本質——飲食歧視。

是的,飲食也有鄙視鏈,佔據了鄙視鏈高點的人們擁有解釋權,並將“差異”解釋為種族、文化、生活方式甚至是品性上的“低劣”。

直到二三十年前,韓國移民二代的“泡菜味兒”還是學校內霸凌的一種經典借口——韓裔美國小孩帶泡菜便當到學校,一打開盒子就被嘲笑臭味兒。

我的一位美韓混血的同學面相看不出是混血,然而,當她第一次帶最好的朋友回家玩時,後者抱怨“你的韓國媽媽身上有泡菜的臭味兒”,那是她友情的終結。三十年後,她還記得這個心碎的時刻。不少長在美國的韓裔也在寫作和訪談中談及過類似經歷。

泡菜的去污名化還得等到最近這二十年。隨着KPOP和韓國影視席捲世界,H Mart也在美國壯大起來,泡菜終於“登堂入室”。儘管一些上了年紀的白人房東可能還是會禁止租客把泡菜放進冰箱。

韓國學生的食堂午餐

圖:reddit@darkrealm190

▼

中餐進入西方首先是伴隨19世紀末20世紀初的勞工潮。或許可以將當時的中餐類比今日工地的盒飯,便宜、實惠、大碗而重油、重鹽、高熱量,服務於工人階級。其針對西方口味的改良,比如加甜,更是加重了這種印象。

由於工人階級的主力是有色人種,中上層在把自己的大別墅修得遠離貧民窟的同時,在下館子時也要遠離唐人街和中餐廳。《老友記》裏經常能看到他們點中餐,熱氣騰騰的炒麪放在經典中餐紙盒“牡蠣桶”(oyster pail)裏——但約會呢?還是去意大利餐廳吧。

今天,華人密集的北美和西歐中餐已經百花齊放、任君挑選,但在中國人沒那麼多的北歐和東歐國家,自助中餐廳依然充斥着刻板印象裏的西式中餐——油膩的炸物,致死量的醬油、厚厚勾芡下無法識別種類的肉——以及可怕的衞生狀況。

**把隔夜甚至變質的食物隱藏在油炸表皮和濃重醬汁裏,曾是西方人對中餐廳的“經典”印象。**悲傷的是,谷歌地圖評論告訴我們,這種做法至今尚未斷絕。

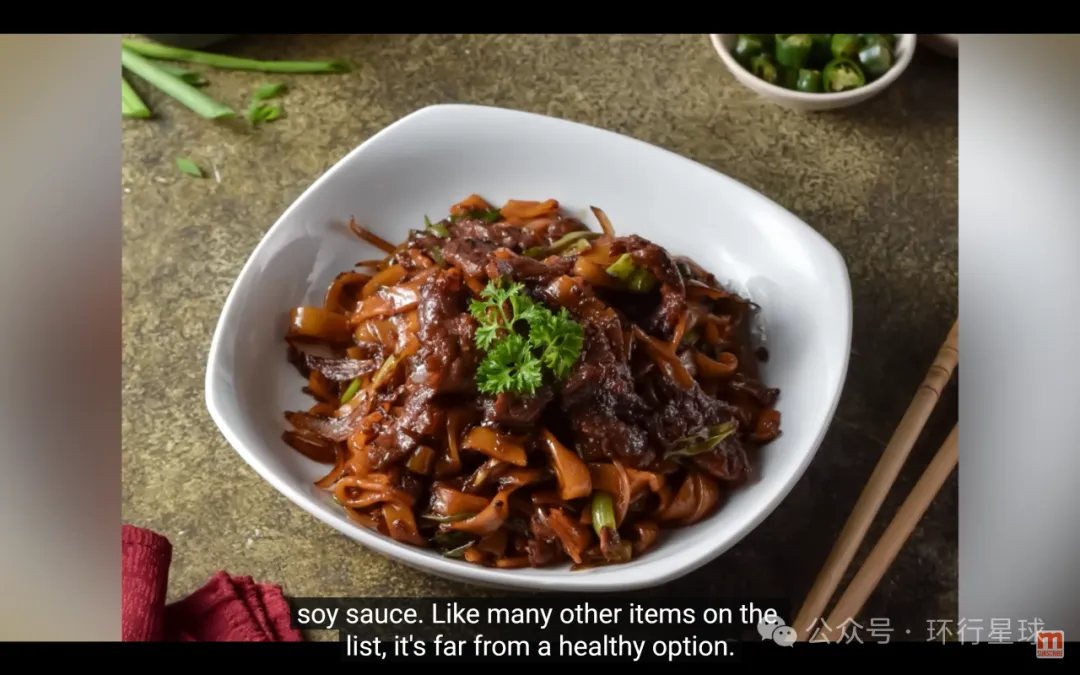

有博主專門做出中餐避雷視頻,

直指它們非常不健康。

圖:Mashed / Youtube

1968年,《新英格蘭醫學雜誌》刊登了一份名為《中餐館綜合徵》的讀者來信。這位倒黴蛋表示,每當他去中餐館,特別是一家北方菜館,第一道菜入嘴15到20分鐘後,他就能感到後脖子開始麻木,然後,這種麻木延伸到後背和胳膊……症狀通常持續兩小時。

“中餐館綜合徵”後來被科學解釋為味精(MSG)綜合徵。儘管人們漸漸不再談味精色變,但味精和中餐的聯繫早已沉澱為一種文化記憶。

有的中餐館會特意標註自家飯菜不放味精

圖:fixturescloseup.com

▼

味蕾比眼睛更包容。一百多年來,中餐不可否認地影響甚至改變了西方的飲食文化。不同菜系之間的融合也從未停歇。這是吃貨們的福音。但關於飲食的隱性歧視也在各種話語的包裝下改頭換面,持續存在。

比如, 在關於“白人飯”的討論風靡社交網絡時,有兩種籠統化又互相妖魔化的聲音構成了有趣對照。

一種聲音稱讚“白人飯”健康營養又方便準備,抨擊中餐又不健康又費時費力,結論是“中國人就是太愛吃了”,幾乎要滑坡論證“中國人浪費太多時間在吃好上,所以沒有趕上兩次工業革命”。

而另一種聲音則鄙視“白人飯”愛好者是山豬吃不了細糠,苦口婆心“吃點好的吧”。彷彿風水輪流轉,中國人終於能上桌鄙視西方飲食了。只是這兩種邏輯,神化和醜化,其實表裏一體。

飯局對於中國人來説,

也不僅僅是吃飯那麼簡單,

更是傳遞情感的驛站。

圖:電影《飲食男女》

**神話和醜化都來自距離和想象。**説來慚愧,我記憶中最好吃的“白人飯”來自三里屯一家已經倒閉多年的輕食沙拉。滿滿一盒的清爽蔬菜,微微煎得泛黃的雞胸肉並不索然無味,反而鮮豔、豐富又健康。

於是,當我來到荷蘭,發現很多荷蘭人的午飯是兩片面包卷一片芝士兩片生菜兩片番茄(認真數了真的只有兩片!),並且大家會站着吃時——我不禁莞爾,此潦草“白人飯”非(記憶中精緻的)彼“白人飯”。

“白人飯”沒有固定的本質或統一的形態,是人們的文化、記憶和想象在添油加醋。

正如必勝客進入中國時,它從美國的連鎖快餐變成了很多我這樣的小鎮青年的西餐初體驗。當最典型的“白人飯”沙拉進入中國時,由於“高級”的生活方式和文化價值的加持,經營者的品牌定位便在快餐以上。

對“白人飯”的精緻想象

被留子們一一打碎

圖:漢尼拔、小紅書

七年前,在哥本哈根最老牌的蛋糕店,我像鄉下人進城般買了兩份招牌蛋糕——在那之前,我分不清法式烘焙、意式烘焙、日式烘焙等彎彎繞繞,只知道中式糕點處於鄙視鏈最低端——又甜又膩又粘牙。

吃下蛋糕,我:“好甜……”我懷着來都來了的心情塞下了一份。後來我發現,丹麥糕點永遠是致死量甜度且表面再撒一層糖霜。這和今日北歐料理的清淡、自然、簡潔的風格不符。

當地的一些飲食文化書籍告訴了我答案——直到工業革命前北歐都是苦寒之地,對當時的人們而言,“甜”是一種可望不可即的特權味道。這種對糖的熱愛或許已經寫進基因。原來“甜”在當代食品公司的致富手段之外,也是一段屬於此地的味覺歷史。

▼

現在,我的冰箱裏屯滿了餃子、手抓餅、奶黃包和肉夾饃。每天早晨吃上暖暖的中餐是什麼感覺呢?大概就是有人在我的屍體上開了浴霸吧。

同時,我坦然享受歐洲料理,只是學會了在吃蘋果派時用筷子高效剔除上面大粒大粒的白砂糖,並不再為自己的“不同”而緊張或羞愧。

看來,沒有哪種飲食“本質”就是健康的或不健康的、環保或不環保的、高級或低賤的。能被如此考察的只有具體的烹飪方法、食材來源、成分、質量和衞生狀況。

同理,沒有哪種飲食“本質”就是好吃或難吃的,只是合不合每個人的味蕾。**而味蕾是最誠實、最直白的。**或許在“吃”這件事上,我們能比在其他任何事上更早實現天下大同。