金庸是一個人,也是一個符號_風聞

四味毒叔-四味毒叔官方账号-35分钟前

“人生就是大鬧一場,

然後,悄然離去。”

“人生就是大鬧一場,然後,悄然離去。”——金庸

金庸在內地的風評,有些類似莫言的際遇。

“場面”上都是文化代表人物,同時也有批判的聲音。

是的,批判,不是批評。

只是金庸去世得早,莫言還活着。

關於金庸在華人世界的文化地位無需多言,坊間都説他的小説養活了幾代影視人。內地、香港、台灣乃至馬來西亞、新加坡等地,金庸的武俠小説影響了三四代華人。

《明報》創刊號

直到今天,依然有不少人懷念金庸主政時期的《明報》,理由有三:

一、香港迴歸前,左右的言論都有自己的偏見,人們需要通過客觀的立場瞭解中國。

二、香港報業一眾大佬如《蘋果日報》社長董橋、《信報》社長林行止、《東方日報》主筆陶傑等,都曾在《明報》工作過。不少著名作家,如張小嫺、亦舒、倪匡等都是從《明報》出的名。

三、金庸使《明報》成為一股不容輕視的輿論力量,這股力量影響了時政。

金庸本人也經歷了“家國天下”的時代變遷,其不同時期、不同階段的社論、文章,都反映出他對“中國”的理解漸變。這一點在當年報刊媒體盛行時影響到一批讀者,通過傳播使其間接成為時政意見領袖。

但最終讀者是慶幸的,因為金庸沒有把主要精力放在外交上,否則大家可能看不到“飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛”。

金庸構建的武俠世界,曾支撐了華語影視圈(港台及新加坡)的半壁江山,其對家國民族、武林江湖的見解也影響到了過去的一個時代。

“香江四大才子”這個稱呼剛剛流傳起來時,倪匡、蔡瀾都表示過“不敢與金先生相提並論”,黃霑還好,客氣了兩句。黃霑能撐得住枱面是因為他的作品同樣影響到了當時,乃至後世的許多人,尤其是他本人活躍得很,辦節目、當主持人、演電影,哪兒都有他。

但論“才子”之首,還是金庸。

只因今人,尤其是年輕人聽説金庸,多以影視劇先入為主,以為金庸“不過”是個武俠小説家,其實金庸作為一派意見領袖,香港迴歸也有其影響與貢獻。

事能狂便少年

1948年3月5日,《大公報》香港版復刊,年僅24歲的查良鏞從上海調往香港。隨後不久,《大公報》遷往香港,此時他以“金庸”為筆名連載《書劍恩仇錄》。

1950年,金庸辭職至北京希望從事外交官工作,因為當時的種種限制,遂絕了金庸的外交官之夢。當時他自己也沒想到,很多年後他還是成了一位“外交官”。

同一年,金庸家中遭遇變故——

父親查樞卿作為“反動地主”被批鬥,結果不言。

後世在這段歷史上闡述多是略過,包括晚年的金庸。但1940年代末至整個1950年代,許多內地人士因一些原因不得不定居香港,直接促使當年香港文化行業迅速發展。

《大公報》

前段時間故去的鄭佩佩女士也是在家族經歷衝擊後,不得不從上海前往香港發展。此時的金庸也迫於形勢壓力,轉而重投《大公報》擔任國際電訊翻譯及編輯。

注意這個職位,還有其背後的歷史背景:

民國時代並不能只是浪漫粉飾,在人均教育素質堪憂的年代,金庸能夠有心選擇“外交官”並在無望後重返香港找老東家當國際電訊翻譯,還能編輯資訊,在當時已屬高級知識分子。

幾十年後垂暮老人金庸做客母校,更有人題“歡迎大師兄”的字“助”金老之行,倚的全是“金庸”這個活招牌。

而把時光往回撥到1960年代,金庸幾近成了過街老鼠,談不上“歡迎”,更不是誰的“大師兄”:

1967年,內地運動波及香港,工潮抗議衝擊全城。金庸發表社評《同情工人,反對騷亂》,5月16日到5月20日,運動達到高峯。金庸自5月10日開始連續發表文章,呼籲運動不能摻雜政治因素,也希望社會各界保持冷靜。他在《住下來,不想走了!》一文中説“香港儘管有它一千個不好,一萬種不是……我們都來自五湖四海,走到一起來了,住下來了,不想走了。”

金庸的觀點代表的不只是香港普通的日子人,還有和他一樣在時代變遷中來到香港剛剛站穩腳的“逃難者”:

天下之大,可去何處?

民生多艱,百姓何辜?

因此,金庸成為眾矢之的——

對於這個憑連載小説“略有薄名”的文化人,“漢奸、走狗、賣國賊、豺狼鏞……”等等罵名接踵而至。香港某國貨公司在櫥窗最顯眼的位置展示了某些人眼中的“十大漢奸”的肖像、職業與生平,金庸被列為頭號“漢奸”,引來諸多市民圍觀,一時全城轟動。

好在彼時沒有互聯網,否則查先生“大名”必然早早地“享譽”內地。

那時金庸在幹嘛呢?

他在硬剛。

江湖代有才人出

影視劇中對於“工人運動”的場景表現大多是:

“主人公濃眉大眼,高舉旗幟義正詞嚴,忽地一聲槍響,英雄倒在血泊中……”

然而1967年發生在香港的工潮卻是另一番景象:

遊行者肆意打人、放炸彈、燒巴士電車,炸郵局、燒樓,襲擊警察,向行人汽車投擲石塊……直到8月24日,香港商業電台著名播音員林彬,因在節目中批評暴行,被暴徒淋上汽油活活燒死,此事震驚整個香港。新聞界人人自危。

這種情況下《明報》依然接連發表《燒不滅正義的聲音》《敬悼林彬先生》等社評,沉痛悼念的同時更憤怒譴責這一令人髮指的暴行,更鄭重表示為了維護香港和平,與同業一起堅決鬥爭,絕不妥協。

金庸也因此上了暗殺黑名單,家中還收到郵報炸彈,他只得帶家人去新加坡暫避。期間《明報》編輯部幾度遭遇圍攻,幾百名暴徒聚在《明報》外意圖縱火,幸得警方及時趕到制止,《明報》才得以逃過一劫。

每每讀過這段歷史,我總覺得如果不是為了家人,以金庸的脾氣他很可能選擇留在香港正面剛。好在工潮最終在中英兩國的協調下終於平息,暴徒們該審的審,該抓的抓,該判的判。金庸安全返港,繼續主持《明報》事務。

1989年金庸在明報大廈辦公室

但此事讓金庸心情難以平復,後人多在其文章中看出他對運動的惡感:

假以“愛國”之名搞亂社會,打砸搶燒。

香港電影人如徐克、王晶等多在後來的影視作品中十分直白地體現了金庸著作中的名場面,如《笑傲江湖之東方不敗》和《鹿鼎記》(周星馳版),左一句“江山如此多嬌”,右一句“反清只是名頭,説到底是拿回屬於我們的錢和女人”……

但金庸的家國意識和對內地的觀感,還是隨着時代變化而變化。

在造原子彈的問題上,金庸曾撰文《要褲子不要核子》,他説:

“一位負責首長居然説到即使人民全部無褲,也要自擁核子武器,這句話在我們聽來,實在不勝憤慨。把軍事力量放在第一位,將生活放在第二位,老實説,那絕不是好。我們只希望,這只是他一時憤激之言……”

文中所言的“首長”——陳毅知悉後表示:

“查先生‘不要核子’這句話有片面性。我們歡迎任何人來批評我們、指正我們,我們不怕批評,只要你説的對,我們就接受!”

這種胸襟和平等對話的態度,正在改變金庸的偏見。

是以在1978年內地改革開放前,《明報》依然基本保持就事論事的立場,未有“左轉向右”的趨勢。在此期間,金庸的武俠小説成功傳播海內外,直到1997年之前,“武俠小説作家”是外界對金庸的認知,遠大於《明報》話事人。

但《明報》創業伊始便受這位“大俠”的影響,風格硬朗,文筆犀利。總結內地與香港的時事,多以**“別人不敢説的我説,別人不敢罵的我罵”**為主,不偏不倚,只講事實。

正因為如此,上文所述那一票報業大佬和作家才得以立足《明報》脱穎而出:

有一個算一個,後來創業的、辦報紙的、寫小説的,都多少跟着金庸學到了“敢啃硬骨頭”的作風。

説金庸是“香江四大才子”,確實有些委屈他了。

滄海一聲笑平生

1970年代,金庸已是公認的卓越文化人物。他和他的《明報》獲得多方認可。

1978年,內地改革開放,**“睜眼看世界”**成為中國立足當下的頭等大事。在當時的國家領導人的帶領下,全國各行各業撥亂反正,齊心協力邁進新的時代。這一切金庸也都看在眼裏,他的“家國”理念,隨着同國家高層的不斷接觸發生變化。

如果説1978年之前的金庸,對內地多少有些不捨和牴觸的話。1978年之後的金庸,開始用他的名聲和地位為國家做事情——

他在《明報》上讚美內地的變化,也在期待祖國的統一。

金庸認為一切會好起來的,這個國家在經歷許多波折後,終於找到了正確的發展之路。

對此,鄧公指示“做好《明報》的團結工作。”

1981年,海寧縣法院撤銷了1951年的第134號刑事判決書,宣告金庸的父親查樞卿無罪,給予平反。

為國家計、為天下計,金庸表示“事情都過去了……”

擺在他面前的,是港英政府與中國關於“九七回歸”和民心向背的大事。

金庸北上三次面見鄧公,運用自己的影響力為“迴歸”奔走。

返港後,金庸撰寫長文《北國初春有所思》,向香港市民描述內地改開形式,肯定了改開政策。即便此時的他,同樣已被英女皇陛下授予榮耀,他還是呼籲港人團結,相信國家。

這個“國”,不是英國。

我並不知道金庸心中對“家恨”如何定義,但他在國家大義面前選擇放下,也許因為他説過:

“俠之大者,為國為民”

李敖曾評價金庸“偽善”,我覺得論跡不論心。

在促進國家統一這件事上,金庸無愧中國人的身份。

香港迴歸前,他大可以移居英國,利用自己的聲望在海外重開天地,但金庸的選擇是留在香港,與港人一同見證新時代的到來。

和一些“要走走不了,留下來説愛國”的人相比,金庸是一位君子——

“為什麼一定要反清?”韋小寶面對龍壁佇立片刻,轉身説:

“現在康熙在位,人人有書念,人人有錢賺。難道不好嗎?管他誰當皇帝,只要是個好皇帝就行。”

電影《鹿鼎記》將終,韋小寶做出了決定。

這段台詞未必是原著所寫,但一定是金庸所感。

歲月長河中,這位老人見證了很多歷史事件,還見過許多大世面,甚至一度面對死亡威脅。“國家”之於他,不如轉換為“人民”二字更適合。

就像他那年在風起雲湧時,冒天下之大不韙所寫所思:

天下之大,可去何處?

民生多艱,百姓何辜?

此生只護襄陽城

2018年10月30日,金庸逝世,享年94歲。

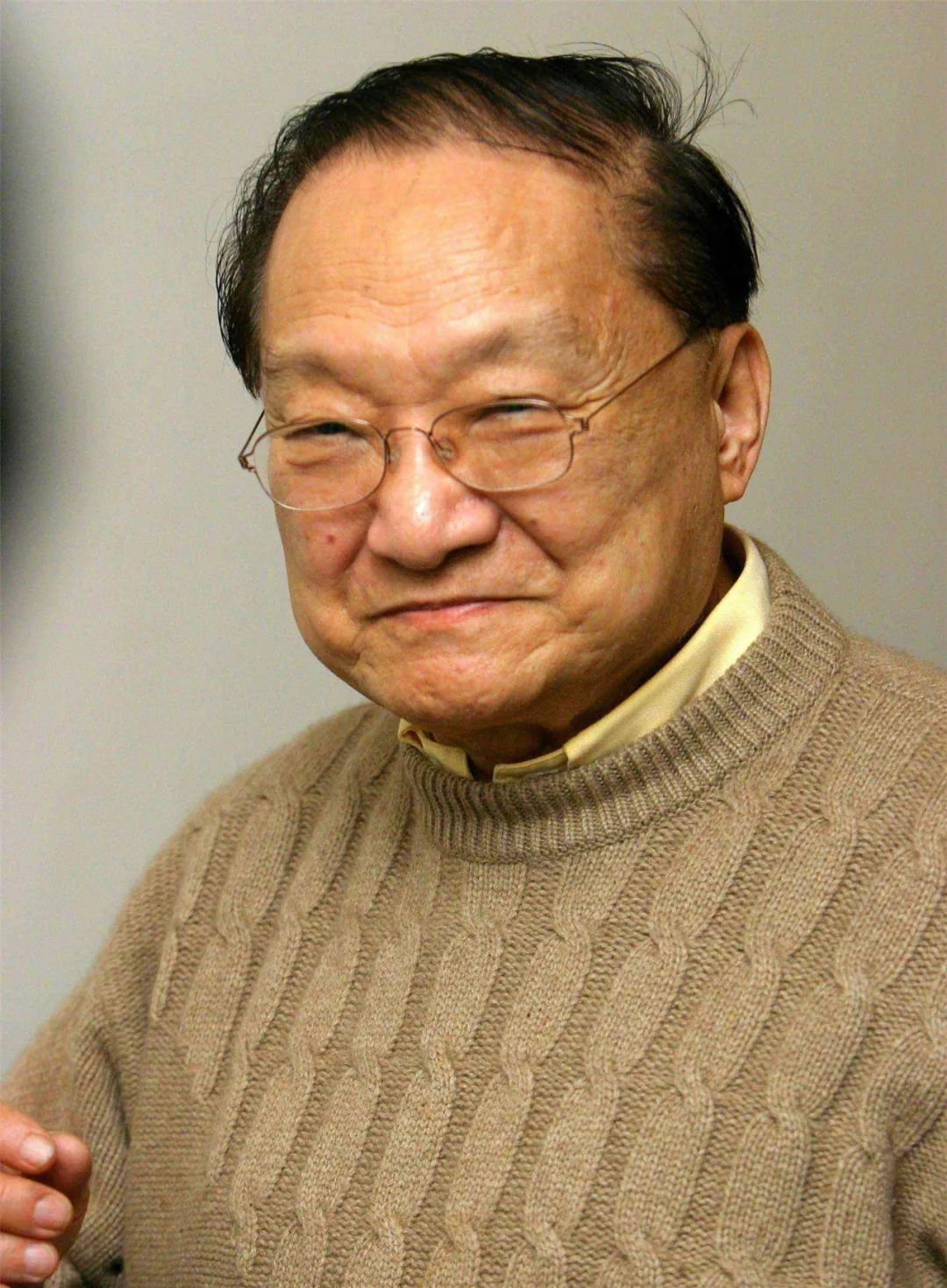

查良鏞先生1924年出生,浙江海寧人,1948年移居香港。時人稱其為當代武俠小説作家、新聞學家、企業家、政治評論家、社會活動家。

金庸逝世時,全網悼念,有網民自發剪輯金庸武俠影視劇短片,片中人物都有一句“再見了!”的台詞,以此致敬這位華人世界裏的不朽傳奇。

他走之後,著作繼續被不斷改編成影視劇,港台拍,內地也拍。

“我輩練功學武,所為何事?行俠仗義、濟人困厄固然乃是本份,但這只是俠之小者。江湖上所以尊稱我一聲‘郭大俠’,實因敬我為國為民、奮不顧身的助守襄陽。然我才力有限,不能為民解困,實在愧當‘大俠’兩字。你聰明智慧過我十倍,將來成就定然遠勝於我,這是不消説的。只盼你心頭牢牢記着‘為國為民,俠之大者’這八個字,日後名揚天下,成為受萬民敬仰的真正大俠。”

《神鵰俠侶》中,以命守城的郭靖對楊過説。

這是中國人的俠義夢想,也是金庸武俠世界的精髓思想。

楊過問道:“郭伯伯,你説襄陽守得住嗎?”

郭靖沉吟良久,手指西方鬱郁蒼蒼的丘陵樹木,説道:

“襄陽古往今來最了不起的人物,自然是諸葛亮。此去以西二十里的隆中,便是他當年耕田隱居的地方。諸葛亮治國安民的才略,我們粗人也懂不了。他曾説只知道‘鞠躬盡瘁,死而後已’,至於最後成功失敗,他也看不透了。我與你郭伯母談論襄陽守得住、守不住,談到後來,也總只是‘鞠躬盡瘁,死而後已’這八個字。”

這是金庸對世事的無奈嘆息,也是金庸之後的時代變遷與武俠精神的延續。

我相信任何時代都有一羣人在堅守這個理念,不以罵名為怯懦後退的理由,如那年的金庸一樣,也許世上沒有神功護體,沒有飛檐走壁。但“俠義”未必就不可以是仗筆直言,痛斥瘋狂與諂媚。

或許金庸心中也有一座“襄陽城”,他走之後,還有與他一樣的人在接力守護,守護的不是城,而是百姓。

而金庸本人,則只是回首笑説:

“人生就是大鬧一場,然後,悄然離去。”