上一次將人類遷入高層住宅的社會實驗,是怎樣失敗的_風聞

酷玩实验室-酷玩实验室官方账号-1小时前

20世紀70年代末,中國迎來了上海徐匯新村等第一批高層住宅。

等到了2000年之後,高層住宅完成了向各個層級城市的下沉。

小時候,我們看《蠟筆小新》,發現風間説自己住的是“有電梯的高層公寓”,都十分羨慕,也想去風間家好好玩玩。

但長大後,我們知道了,高樓大廈,就是我們現在習以為常的居住狀態。

不僅如此,在數十年後的如今,人們甚至會對這些高樓建築焦慮、鄙夷。

相對於日本的一户建,或者北美的郊區別墅這種獨棟。

高層住宅設備老化、綠化萎縮、物業破產的風險如幽靈般困擾着住户。

這堆“掏空六個錢包”的混凝土,會不會在未來逐漸衰敗?在知乎上,題為**“高層住宅小區會淪為貧民窟麼?”**的回答已經收穫了1788個回答和5079萬次瀏覽量。

就這個問題,我們可以看看其他國家的案例。

在中國大陸之前,第一次將居民大規模搬遷入高層住宅的社會實驗。既不是蘇聯的赫魯曉夫樓,也不是新加坡或香港的高層住宅。

根據我國住宅設計規範,高層住宅意為十層及十層以上的建築,蘇聯在60年代大規模建造的赫魯曉夫樓往往只有3-5層;新加坡和香港啓發了當代中國的地產開發,但它們的建造騰飛於60-70年代,在時間上較晚。

造價低廉的赫魯曉夫樓影響了東亞、中亞、東歐等前社會主義世界的居民住宅,中國的“筒子樓”亦受到赫魯曉夫樓的直接影響。

當地狹人稠的香港和新加坡大規模開發高層住宅時,將人類大規模遷入高層住宅的第一次實驗已經步入尾聲。

這個實驗地在歐洲,在法國,偏愛奧斯曼式建築和鄉村田園的法國人曾在20世紀掀起建造混凝土住宅的熱潮,人們將配有新型家用電器,視野開闊的高層住宅視作現代性的象徵。

巴黎奧斯曼式建築

今天,我們就來聊聊這場大型的城市實驗。

01 田園城市與屋苑:住宅的英法之爭

高層建築在其誕生初期,也曾是先鋒藝術和政治運動的產物。

工業時代的發展,人口迅速的爆發,並聚集到城市,現代交通工具的迅速研發,又導致基建難以迅速跟上,於是,舊有的空間秩序瓦解了。

用人話説,就是住不下了。所以在橫向空間的基礎上,人們看向了城市的垂直空間。

高層住宅正是對這一住宅危機的回應。

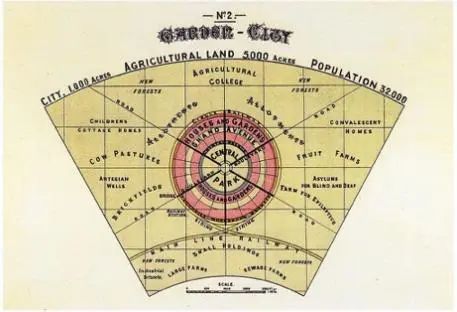

898年,英國城市規劃學家艾比尼澤·霍華德(Ebenezer Howard)提出了**“田園城市理論”(gardens cities)。**

霍華德認為,被污染的工業城鎮令人厭惡,但我們也不可能回到傳統鄉村,未來的城市應當在文化與自然、公共生活與私密性之間尋找平衡的契機。

明日之城由多個“田園城市”組成,每個城市花園佔地約2400畝,其中,公共建築集中於城市中心,居民建築應為低密度的低層住宅或私人獨立別墅,一英畝的住宅數量不應超過30所,城市四周由田地和花園包圍。

1903年,霍華德在倫敦北郊萊奇沃斯(Letchworth)處建造了第一處試驗性“田園城市”。

戰後,田園城市方案在英國、低地國家和北歐大受歡迎,成為了那裏主****要的住房形態。

今日的萊奇沃斯花園城

現代社會高層住宅區,某種程度上構成了“田園城市”的反題。

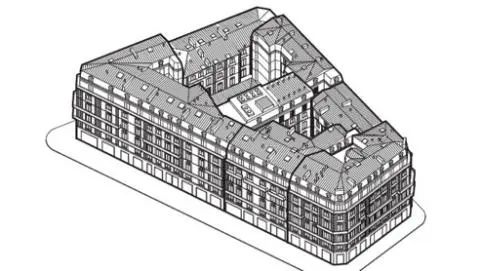

1935年,法國城市規劃學家羅蒂瓦爾(Maurice Rotival)在一篇發表於《當代建築學》(L’Architecture d’aujourd’hui)的文章中提出了“屋苑”(grand ensemble)的概。

在法語中,grand ensemble直譯為“大集體”。

就視覺觀感而言,它更像現代的“小區”。

根據法國文化部文化遺產清點目錄(l’Inventaire)中所説。

“屋苑”就是:“是一種包含多個獨立建築的城市規劃項目……屋苑可用於商業和住宅,在承擔住宅功能的情況下,屋苑可容納幾百或上千個住宅單元”。

法文中,“長條形公寓樓”是barres,指排列成長條狀的多層建築,常組成建築羣。高層公寓樓是tours,指高聳入雲的塔樓式建築。嚴格來説,當代中國的高層小區,更類似於屋苑中的tours。

法國“Barres”案例

法國“Tours”案例

一個法國功能主義建築師柯布西耶(Le Corbusier)。在《明日城市》中是這麼展望未來的城市景觀的:

“這些高層之間的距離很大,把迄今為止攤在地上的東西送上雲霄”

至於住宅,在柯布西耶看來,它是住人的機器,人們應當拋棄無益的“風格”,根據人的生存需要分隔空間,配置居住機械。

一個理性的適合老百姓居住的住宅應當有:一間廚房、一間餐廳、一間工作室、一間浴室和一間卧室。

至於“帳幔帷幕”、“龐大而無用的坡頂”、“吊燈與壁爐”等奢侈繁複的建築部件,均應當從住宅中清除。

柯布西耶1925年提出的plan viosin

最後,在柯布西耶看來,城市應當被劃分為諸多功能區,由諸多高層公寓樓構成的住宅區通過巨大的停車場和四通八達的道路和工業、文化與政治功能區相聯繫。

1943年,在第四屆國際建築師大會中,柯布西耶主筆完成了《雅典憲章》,規劃起了未來的“功能主義城市” 。

1947-1952年之間,柯布西耶在馬賽用清水混凝土建成了12層的高層住宅“光彩城”(cité radieuse),這座建築也成為現代高層住宅的張目之作。

柯布西耶設計的高層建築,位於馬賽的“光之城”

高層、功能主義住宅和城市功能區構成了高層建築的“三位一體”。我們今日的住宅,自此獲得了理論上的存在。

02 二十世紀50~70年代:法國人和高層建築的曖昧期

當羅蒂瓦爾和柯布西耶構思未來的城市時,法國已經開始了建造高層住宅的零星實驗。

只不過,當中國在70年代末引入高層住宅時,它被視作財富的象徵。

但在高層住宅的起源地,它從一開始就與“貧困”和“監禁”的意象糾纏不清。

法國第一處“屋苑”是塞納公共廉租房辦公室(Office public HBM de la Seine)於1931-1934年之間在巴黎北郊德朗西建造的棚舍城(Cité de la Muette),擁有5座15層高層住宅和1座集體活動室,旨在為工人提供保障性住房。

二戰中,巴黎淪陷後,德國佔領軍曾將棚舍城用作關押抵抗戰士、英國公民和猶太人的集中營。許多猶太人正是從棚舍城開始,踏上前往奧斯維辛的死亡之旅。

棚舍城

同一時期,法國南部城市裏昂在老城的東南區為工人階層建造了以六層住宅為主的“美國街區”(quartier des États-Unis),美國街區包含1560處住宅,可為工人提供相對舒適的居住環境。

“美國街區”今昔,可看出保養狀態極好

奧斯曼式建築圖解

戰後法國經歷了人口的大規模流動,農民背井離鄉,湧入百廢待興的城市,土崩瓦解的法蘭西殖民帝國也為本土源源不斷地輸送着難民和勞工。

法國農業人口比例從1945年的47%減少到1980年的26%,數據來源:Banque Mondial

面對湧入的人流,造價昂貴、建造週期漫長的奧斯曼式建築難堪重負,城市內部的逼仄住宅區逐漸擁擠不堪。

截至1954年,法國住房形勢已惡化到災難性的地步,在全法1400萬處住宅中,半數住宅缺乏自來水,75%的住宅缺乏衞生間,90%的住宅缺乏浴室,同時,有300萬處住宅處於人口過載狀態。法國急需一種能在短時間內大量建造的高密度住宅。

50年代初擁擠不堪的巴黎住宅區

巧合的是,在第二次世界大戰期間,為了修建“大西洋堡壘”(Mur de l’Atlantique)等軍事工程,法國本土積累了混凝土等工業部門的巨大產能。

大西洋堡壘

功能主義的建築理念、住房矛盾和過剩的混凝土產能使法國的技術官僚們重新發現了“屋苑”。

1957年,為改善居民居住環境,法國“重建與城市化部”(Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme)出台規劃,通過國家投資,主導了大規模的住宅建造計劃,在全境內修繕老城,建造工業新城。

1950年代的法國

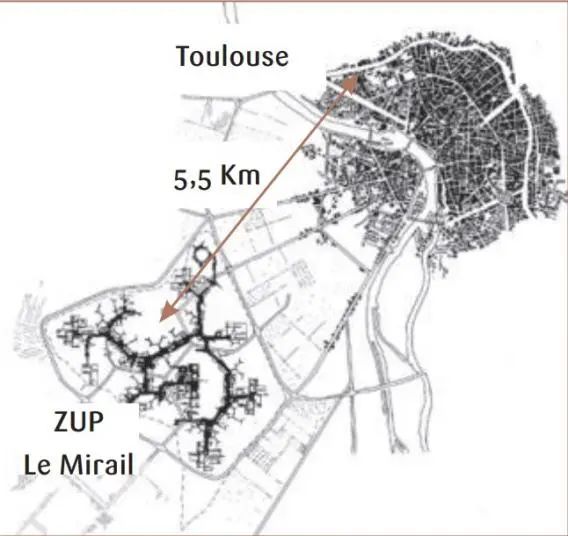

在規劃中,法國劃定了“優先城市化區域”(zones à urbaniser en priorité,以下簡稱為ZUP)。

這些區域大多位於兩種區域,第一種是尚未完成19世紀式奧斯曼改造的老城街區,第二種則是人口稀疏、空間廣闊的城市遠郊,例如,南法圖盧茲(Toulouse)的ZUP勒米哈伊(Le Mirail)距離老城足有5.5km的距離。巴黎的ZUP則選址在偏遠的薩賽勒(Sarcelle)。根據規劃,ZUP的主要社區形態正能夠容納1000-10000處住宅的屋苑,屋苑中的高層建築以10-20層為主。

圖盧茲Le Mirail

深色區域為20世紀50-70年代巴黎進行大規模城市建設的區域,多位於遠郊

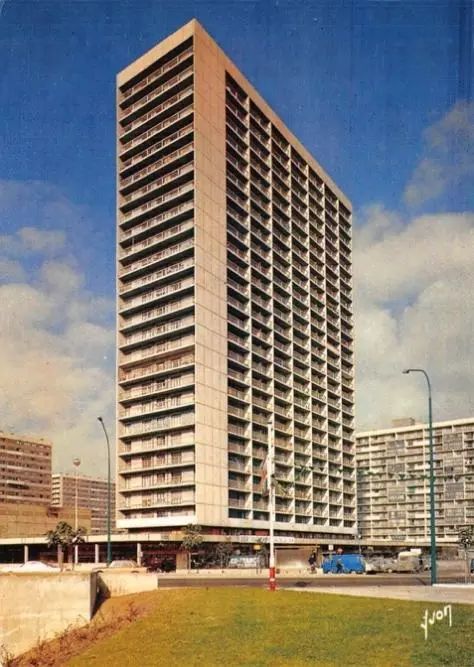

自1957年到1969年,法國本土共規劃197處ZUP,可提供220萬間住宅。按三口之家推算,在彼時人口僅有5156萬的法國,有660萬法國人曾經居住在屋苑。其中,規模最大的巴黎“四千城”(Les 4000)屋苑包含11座高層住宅,最高的一座達到26層,11座建築共可容納12萬人居住。

巴黎四千城的26層住宅

屋苑內部配備有自來水、中央供暖、電梯和垃圾回收裝置,檔案記錄了許多法國人第一次搬入高層住宅時的心理震顫:

“當我們回到公寓時,驚歎不已,這裏的空間太寬敞了。我們看到了一個房間,兩個房間,一個客廳……竟然還有一個廚房,哪怕它很小”(Aux Courtilières : Histoires singulières et exemplaires, Éditions Créaphis, Grane, 2005)

按照規劃,每處ZUP均有建築師參與,他們將與政府和建築商合作,確定建築的外部風格。得益於建築師的參與,一些“屋苑”頗具特色。

例如,圖盧茲的勒米哈伊採用了“Y”字式的樓體設計。

70年代,由建築師格蘭瓦爾(Gérard Grandval)在巴黎南郊設計的15層公寓配有兩米高的甘藍狀陽台,可以種植觀賞植物,該住宅區也因此被稱為“甘藍”(Les Choux)。

同樣在70年代完工的高層住宅艾勞德(Aillaud)由相鄰的圓柱形塔樓構成,外立面通過玻璃顏料着色,窗户採用方形、圓形或水滴形狀。

然而,隨着標準化建築程序的發展,在許多屋苑項目中,建築師的角色逐漸弱化,建築公司開始廣泛使用預製組件。

法國屋苑的標準化生產技藝曾被出口到蘇聯,只是我們還無法查證,後來從蘇聯影響到中國的赫魯曉夫樓,是否也有法式屋苑的影子。

50年代的法國人相信,這些混凝土建築可以維持70到100年。可讓人大跌眼鏡的是,法國人和高層住宅的曖昧期僅僅存在了20年。

03 畫地為牢:反屋苑的社會思潮與屋苑的終結

前文提到,二戰中,德國國防軍曾發現,屋苑“棚舍城”特別適合被改造為集中營。

房間按照幾何編號,恰可充當囚室,只要設置圍欄,封閉門窗,極少數納粹便可輕鬆控制整個屋苑。

戰後,入住屋苑的法國人很快有了類似的囚禁體驗。

德國佔領下的巴黎

在屋苑中,建築遵循着相同的工業製程和空間設計,彼此同質,只能依靠幾何數字相互區分。空間喪失了個性,也缺乏閒暇。法國人的屋苑是坐落在停車場上的睡城,它並沒有被有機地整合入原有城市風貌,而是被突兀地安置在城市郊區,90%的居民在ZUP之外的城區工作,每日往返通勤。

在規劃者看來,屋苑的存在只為了滿足平民階級夜晚的生存性需要,他們實踐了柯布西耶的理念,為屋苑規劃了巨大的停車場寬廣的通勤車道,鼓勵居民駕車前往其他城市功能區工作和娛樂。

與此同時,屋苑內部的公共空間卻成為被遺忘的角落。當建築師在功能主義傳統中思考屋苑的公共空間時,他們所想的更多是衞生和通風,而非美學與社交需求,高層建築之間沒有庭院、綠道、樹林、酒吧、咖啡廳或其他娛樂設施,常常只有大塊荒蕪的水泥空地。

寬闊的通勤車道,同質化的住宅和水泥空地統治着屋苑,在公共性和私密性之間,屋苑缺乏在歷史中緩慢形成的、富有煙火氣息的、毛細血管式的複雜街區,“睡城”的性質進一步隔斷了居民的日常交流和社會連結,使之成為原子化的牢籠。

中文將這種建築稱作“鴿子籠”,而法國人則將這種屋苑稱作“兔籠”。

“兔籠”中,居民一旦離開房屋,便屈從於普遍的凝視過程,他既是觀察者,也是被觀察者。當他們在車道和水泥空地上閒逛時,陌生的鄰居可以透過窗户觀察他的一舉一動,屋苑的管理者在樓道中巡視,警示潛在的越軌者,屋苑的居民回憶道:

“我們不能騎車穿過屋苑大廳……即使我們就在大廳旁邊。我們可不想被抓住。母親們也不能把嬰兒車或推車放在走廊裏,這是被禁止的。更有甚者,當我們不想下樓時,會在走廊裏玩耍,有時會把玩偶放到走廊裏,如果被管理員看到,他也會厲聲斥責”(節選自:Sylvain TABOURY, Billardon : Histoire d’un grand ensemble (1953-2003), Éditions Créaphis, Grane, 2004)

權力對屋苑的浸潤不僅於此,對於治安機構來説,屋苑內的高密度人口是潛在的衝突來源,為了防患於未然,管理者對居民的日常生活進行了嚴格的管制,禁止在客廳、陽台和卧室洗滌和晾曬衣物,住房入口不得存放任何物品,哪怕是拆卸窗簾,都需要遵循警署頒佈的條例。居民、管理者和警署的目光在龐大的混凝土塊中相互碰撞、交織,永不停歇。

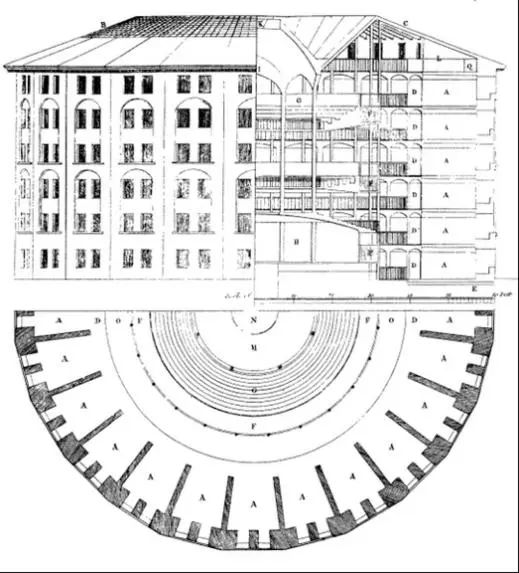

與屋苑同時代的法國哲學家米歇爾·福柯將十九世紀以來的現代權力形式稱作“全景敞式監獄”(Panoptique),“全景敞式監獄”最初是19世紀司法改革家的烏托邦,他們希望設計由圓形大廳和百葉窗檢查室構成的監獄,在這裏,一名警衞便能監視樓內的所有囚犯,而恐懼懲戒的凡人並不知道自己是否被監視,只能保持自我控制。

全景敞式監獄

在福柯看來,“全景敞式監獄”是現代社會的隱喻,它的權力是非司法性的,既不依賴於國家權力機器,也不屈從於資本主義的生產秩序,而是通過學校、監獄、工廠、軍營等日常化社會裝置內嵌入社會肌體,在那裏,空間被按照幾何秩序分割,自然時間成為精心計算的日程表,在幾何方塊和日程表中,個體被納入普遍的規訓,他必須不斷訓練和優化自身。

在這個意義上,屋苑正是一個“全景敞式監獄”,是摧毀人性的技術烏托邦。

不僅如此,技術官僚將屋苑定性為社會保障性住房,人為地在“全景敞式監獄”中引入了階層的區隔。工人和移民居住在郊區功能單一、限制嚴格的高層住宅,資產階級則在富有生活氣息的老城和田園式住宅呼吸着自由的空氣。空間的交互體驗由此被轉譯為階級品味和地位的差異,郊區屋苑逐漸成為貧困、囚禁和缺乏教養的視覺表徵。

巴黎老城

自20世紀60年代起,法國公眾對屋苑的敵意與日俱增,稱其為“人性的絞肉機”,抗議它加劇了資本主義社會的不平等。到了70年代,屋苑幾乎已經成了人民之敵。1973年,在強大的社會壓力下,法國裝備、住房與運輸部部長吉查德(Olivier Guichard)簽署題為“不要高層公寓,也不要長條形公寓”(Ni tours,ni barres)通函。通函中寫道:

“(我們)要對抗由於住宅導致的社會隔離……同質化的住宅,單調的建築形式,建造與設計過程中人本原則的喪失使得屋苑無法被整合入城市,使居民無法融入社區生活”

法國電視節目“回應的權利”

1977年,法國政府宣佈,私人住宅將取代集體住宅,成為公共財政的優先資助對象。法國的高層住宅規劃就此草草收場。1982年,法國電視節目《回應的權利》(droit de réponse)推出了新一期節目,主題是:“應當將所有屋苑夷為平地麼?”。自這一時期開始,法國開始陸續拆除屋苑,或將其改造為更富有煙火氣息,適合共同生活的新街區。

被拆除的屋苑

然而,許多幸存下來的屋苑的確陷入了貧民窟化的深淵。80年代後,歐洲經濟增長趨勢趨,產業逐漸向新興經濟體遷移,“屋苑”的工人階層大規模失業。社會秩序的紊亂加速了工人中產階層的遷出,他們留下的房屋迅速被北非和黑非洲的新移民佔領,這些移民往往處於社會的最底層,加速了“貧困化-中產階級遷出-進一步貧困化”的惡性循環。

法國工廠

貧民窟化的屋苑

從1957年開始建立ZUP,到1977年的法令,不過20年光景。如今,許多屋苑不僅淪為貧民窟,甚至被歸類為“問題街區”(zones urbaines sensibles),也就是社會衝突最為尖鋭的暴力街區。

04 我們的高層住宅,能擺脱法國屋苑的命運麼?

美國社會學家詹姆斯·斯科特(James Scott)曾批評:

“極端現代主義項目的霸權和精確不僅僅來自忽略不確定性,而且還在於將發展的主體標準化。”

為了進行大規模計劃,主體被縮減為沒有性別、品位、歷史、價值、意見和自己的想法,沒有傳統和特定個性的人。如果將現代性理解為理性與秩序的統治,那麼屋苑便是極端現代主義的犧牲品,是法國技術官僚自上而下設計城市的失敗。

當我們討論高層住宅的未來時,常常着眼於技術性和財政性的維護問題,然而,令人唏噓的是,在屋苑的社會實驗中,它的失敗與維護問題無關。

由於公共財政承擔了屋苑維護的責任,大多數建築仍運轉良好。真正摧毀屋苑的,並非技術,而是畫地為牢的生存體驗、複雜街區的匱乏、城市功能單一造成的心理創傷,80年代的去工業化則為屋苑敲響了最後的喪鐘。

相對於技術—財政因素,城市規劃理念和宏觀經濟週期同樣能決定高層住宅的興亡。

武漢的高層住宅

與法國的屋苑相比,儘管仍有同質化的弊病,當代大陸的高層住宅在建築與城市的關係上具有一些得天獨厚的優勢。

由於土地產權制度的差異,當代中國城市的景觀經歷了激進的重塑,高層住宅可以“嵌入”城市,不會成為孤懸在外的睡城。

功能主義的理念已經削弱,許多高層住宅配有充足的休閒和娛樂空間。

最後,在“高層住宅”和其他住宅類型中尚未像法國那樣嚴重的階層區隔。

在不遠的未來,高層住宅並不會經歷法國式的系統性衰落,但殘酷的分化過程在所難免,部分規劃失敗的高層住宅(居住環境單調、遠離其他城市功能區、依賴落後產業就業羣體)難以重蹈屋苑的覆轍,至於幸運兒,它們將接受技術—財政問題的挑戰。