政府帶頭花錢,能解燃眉之急?——與姚洋教授商榷_風聞

江宇舟-财经行业观察者-纵一苇之所如,凌万顷之茫然1小时前

近日,觀學院邀請姚洋教授開講,他也再次提出了自己多次提出過的給地方政府發 4 萬億元資金,覆蓋其疫情債務的觀點。並提出“唯一的選擇就只能政府加槓桿。只要能保證生活水平的不斷提高,今天的負債完全可以由未來負擔,政府在其中起到了一個時空轉換的作用”。講話原文見註釋[[1]](https://www.zhihu.com/question/646409347/answer/3622246427)。

對於姚洋教授前半部分 “探討理論一點的問題”的講述,諸如資本主義與社會主義經濟形態的區別,要調動每個人的潛能去實現人的自由和全面發展,統合個人和社會目標而不是偏廢,平衡目前調整和短期經濟增長之間的關係。我整體上非常贊同。姚教授也指出了對於組織渙散、過度市場化、過度金融化等問題的調整勢在必行,這些調整對於中國社會、對於中國經濟,長遠來説才是更重要的,對此我更是完全認同,之前還寫過專文擁護這樣的觀點。

但是在後半部分,具體的地方債務處置方面,我個人認為就有諸多可以商榷的地方了。

商榷一:我國是小政府嗎?

姚洋教授質疑我國是大政府,認為我們的政府相對於我們總人口來説是太小了,而不是太大了。美國政府僱員占人口的17%,也就是吃皇糧的佔17%。而實際上我們的政府才800萬公務員,吃財政飯的總計5000萬人。所以他認為,政府本身實際上不大,但大家形成了一個錯誤觀念:政府太大了,花錢太多,所以要管一下他們。

事實真是如此嗎?

過往文章裏我也分享過一些數據,美國不是小政府,可這也並不能論證中國就是小政府。在政府規模上,中美其實各有千秋。

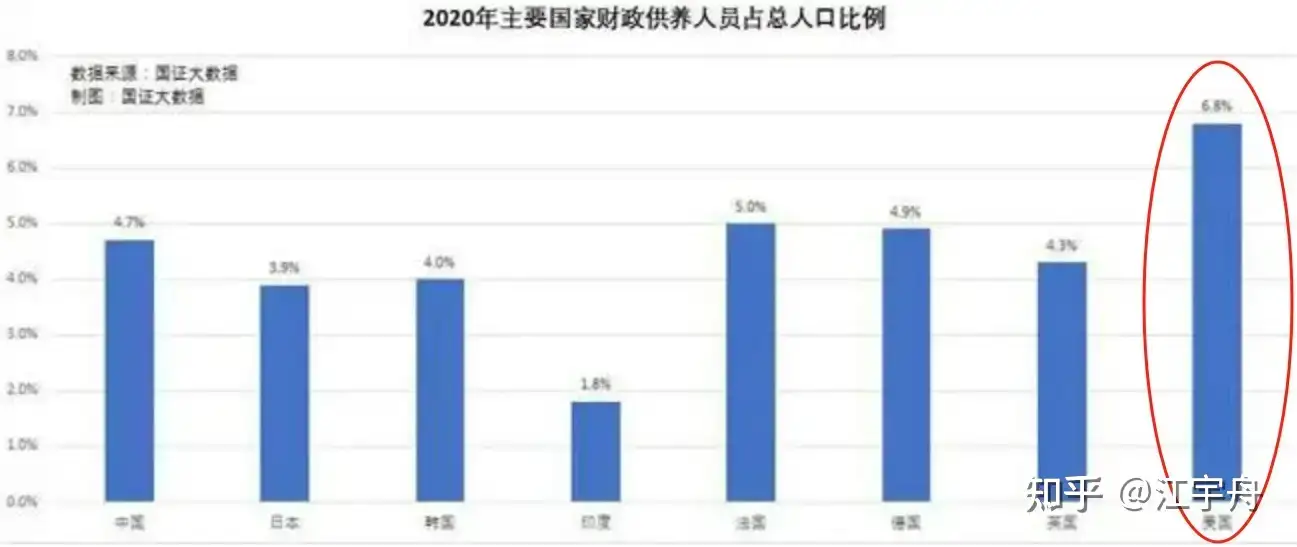

2017年公佈的數據來看,政府僱員佔總人口比例已經達到6.87%[[2]](https://www.zhihu.com/question/646409347/answer/3622246427),近年來指標也一直在7%左右徘徊,在西方各國中確實佔比是比較高的,這已經含入了郵局、公立醫院、學校、公用事業以及交通部門的員工。所以不太清楚姚洋老師的17%的出處。

* *各國佔比數據來自制圖方提供,僅供參考。但是美國佔比是有其勞工部官方數據確認的。

*各國佔比數據來自制圖方提供,僅供參考。但是美國佔比是有其勞工部官方數據確認的。

而中國這邊,政府公務員+事業單位+公用事業部門人員,早在2017年已經達到了約5500萬,如果加上居委會村委會、勞務派遣、領工資的退休公務員,規模還會再增加兩三千萬,如果再考慮部分國有企業也是靠財政支付,那數字有可能會破億。

總體來看,中美吃財政飯的人口占比,不會有太大差距,不能説咱比美國政府小[[3]](https://www.zhihu.com/question/646409347/answer/3622246427)。

商榷二:總負債真是4萬億嗎?由此導出的4萬億化債夠嗎?

姚洋教授引用了清華經管學院院長白重恩的計算過,認為疫情期間地方政府總計負債4萬億。

這個數據是大有問題的,首先,白重恩教授算的是赤字4萬億,負債遠遠不止。各省財政廳都有本省負債的官方數據,從2020年初開始,到2023年末為止,地方政府債務增加了19.3萬億,地方城投有息債務至少增加了25萬億,合計至少44萬億。即使僅算地方政府債務,也是近20萬億的增量。

因此,4萬億特別國債的規模,與20萬億債務的增量相比,只能算一個零頭。

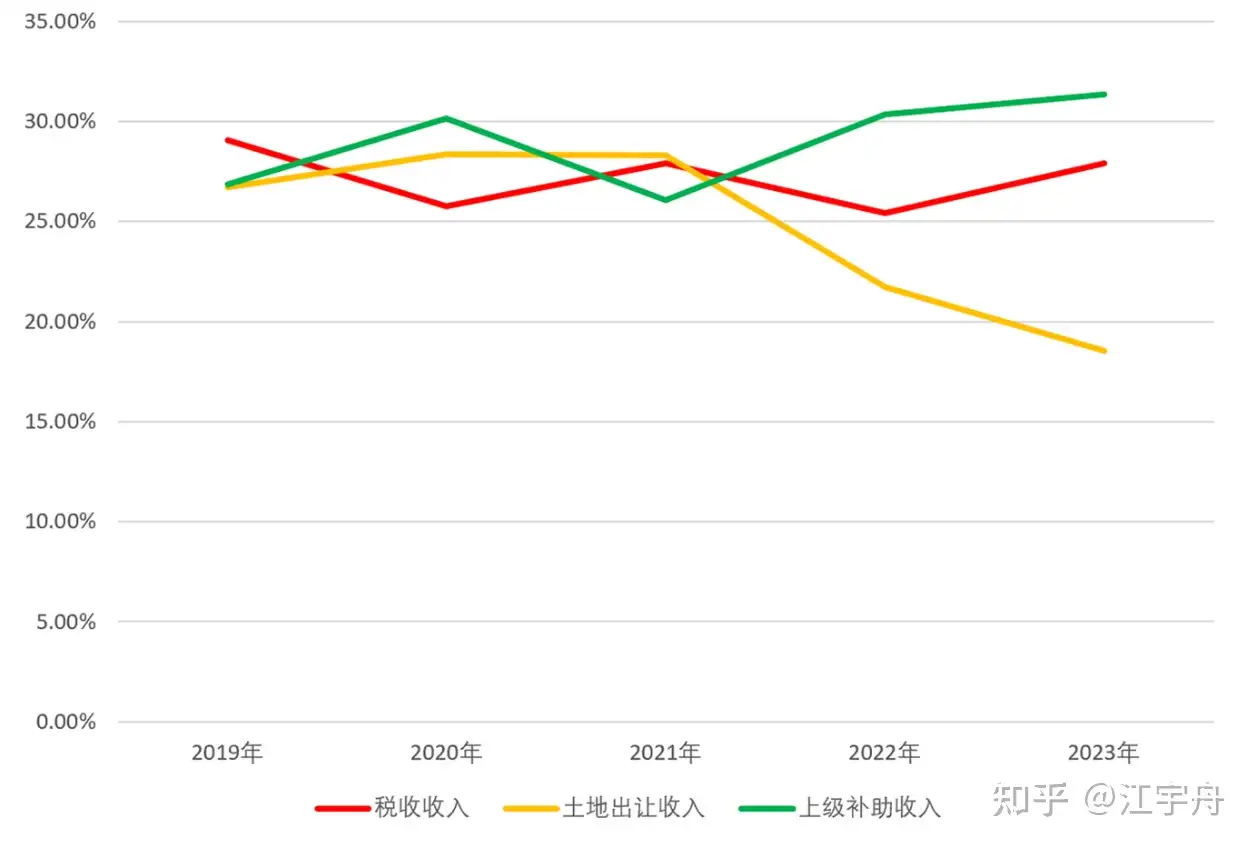

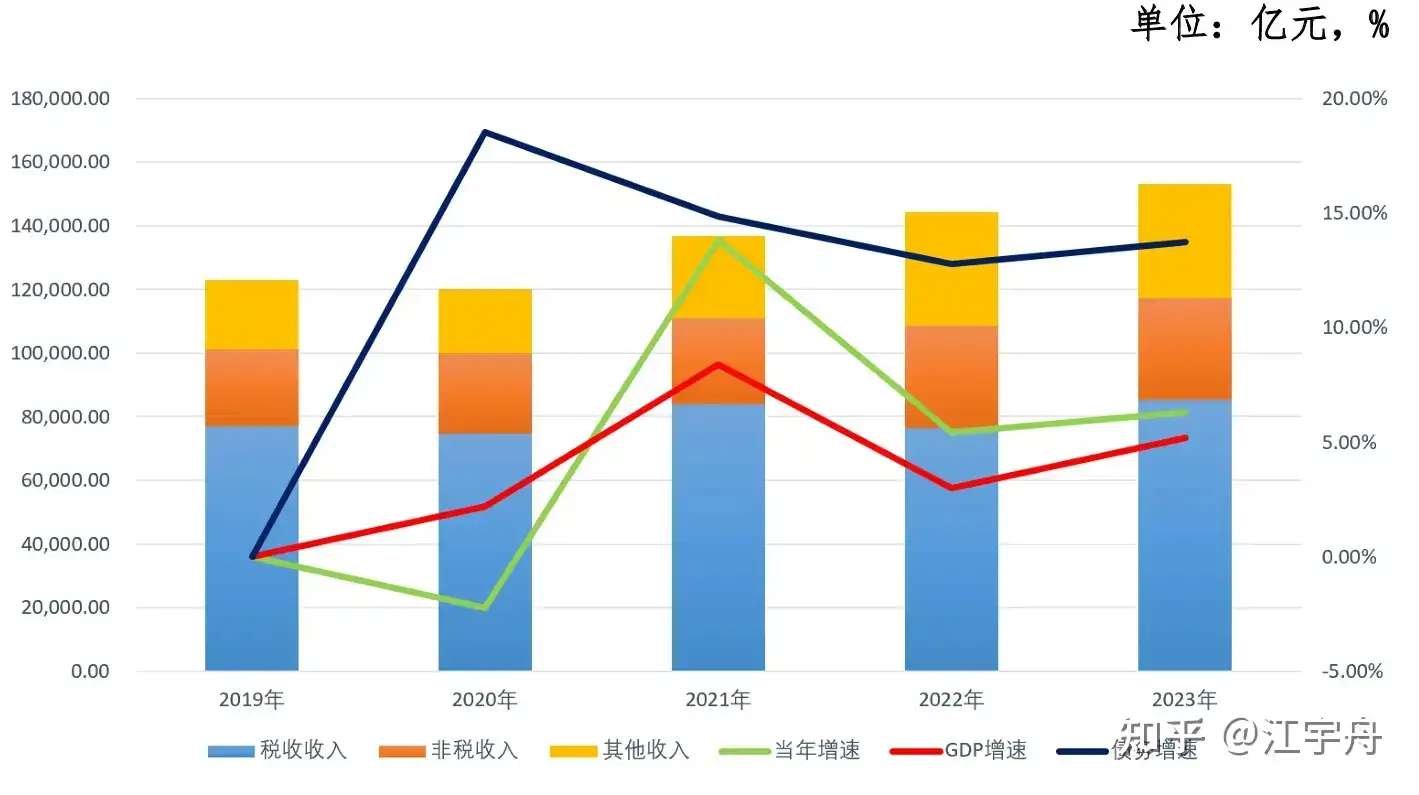

即使按照4萬億赤字來算,是否全是疫情期間造成的,而以此要求中央發行國債買單,也是大可商榷的。疫情對國家經濟的真正擾動,主要集中在2020年初和2022年4月以後的七八個月。造成地方財政赤字的主要問題,除了疫情,還有是自身發展模式的結構性問題,地方過去長期依賴土地財政,在退坡后土地出讓收入出現了大幅度的滑坡(見下圖),連帶地方財政承壓。這是普遍的、長期的全局性問題,你化完這波也還有下波。

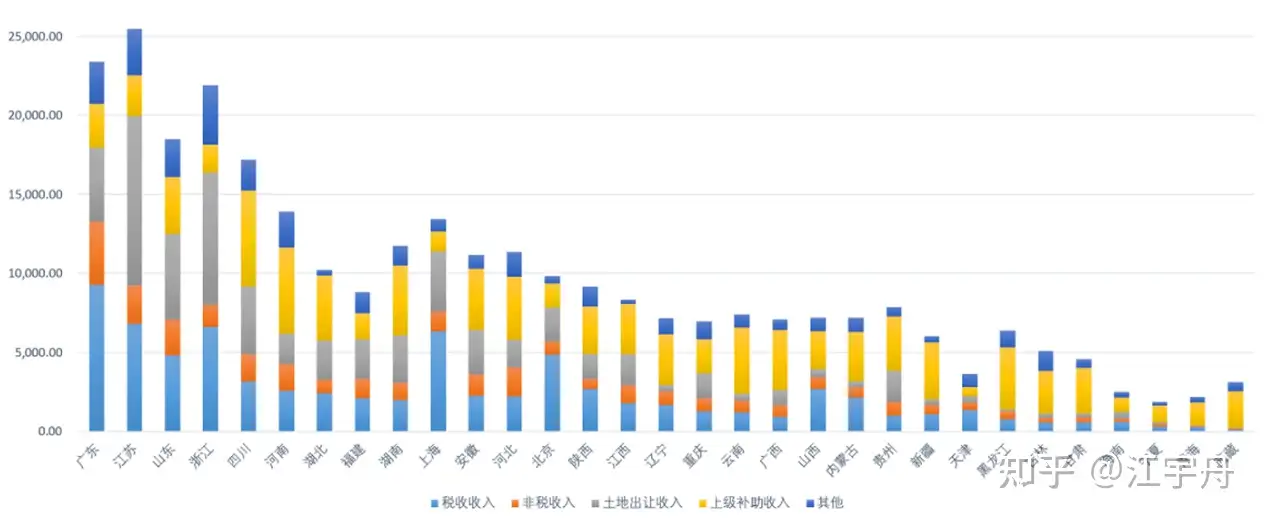

* *地方可支配財力構成。當前税收、土地、補助收入佔到地方可支配財力的75%,疫情前能超過80%甚至逼近85%,下滑的主要原因正是土地出讓收入大幅下滑。

*地方可支配財力構成。當前税收、土地、補助收入佔到地方可支配財力的75%,疫情前能超過80%甚至逼近85%,下滑的主要原因正是土地出讓收入大幅下滑。

姚洋教授還認為,“先發一個4萬億的特別國債,讓地方政府把錢還了,等於把4萬億的流動性放給市場,民營企業信心就回來了。”有跳躍論證之嫌,因為很多地方負債牽連的工程項目,有其特定屬性、特定構成、特定關係,即使清償債務,影響範圍也非常有限,談不上“民營企業信心回來”。

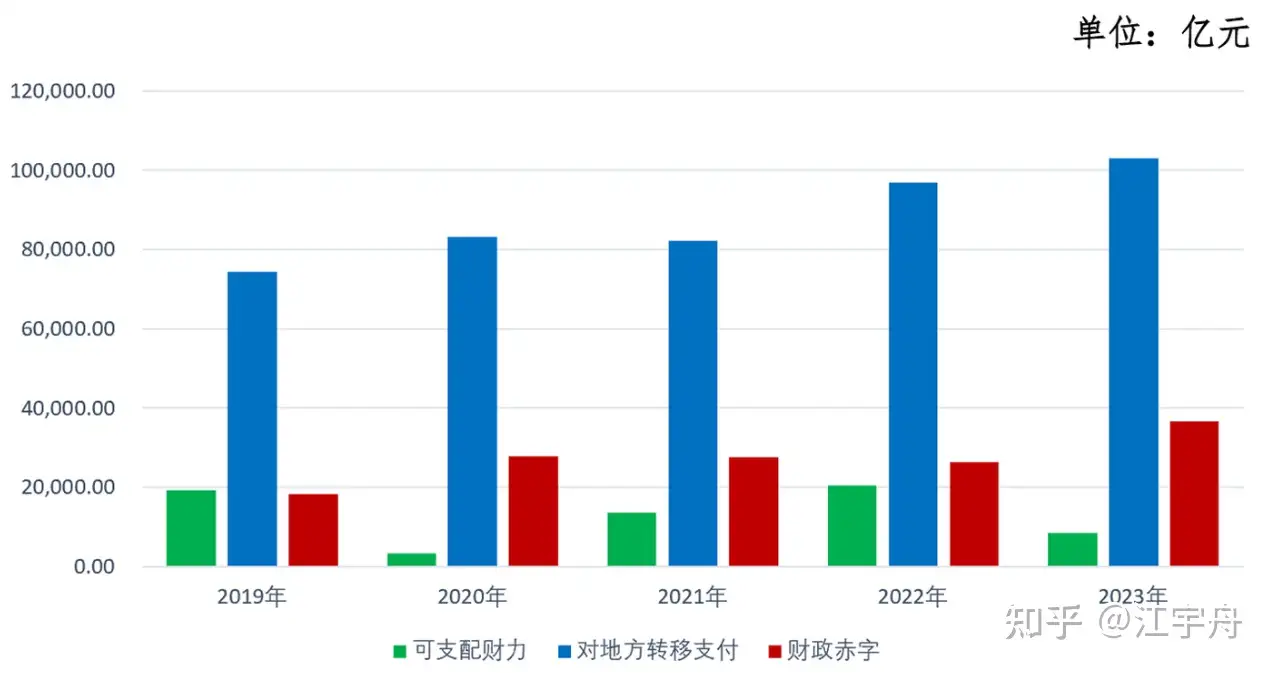

此外,我們在替中央謀劃發行多少國債前,也需要看看中央財政的負擔,其實這幾年同樣壓力不輕。自疫情當年中央赤字突破2萬億元開始,每年的赤字規模都在2-3萬億元,到2023年達到了3.66萬億元,較疫情前的2019年翻了一番。而且疫情期間並非地方自己孤軍奮戰,中央也在履行自己的職能,對地方的貼補力度也是明顯加大,轉移支付規模由2019年的7.44萬億元增長至2023年的10.29萬億元,首破10萬億元,歷年的轉移支付支出均佔到財政支出的2/3左右。

* *2019-2023年中央財力、轉移支付和赤字情況。

*2019-2023年中央財力、轉移支付和赤字情況。

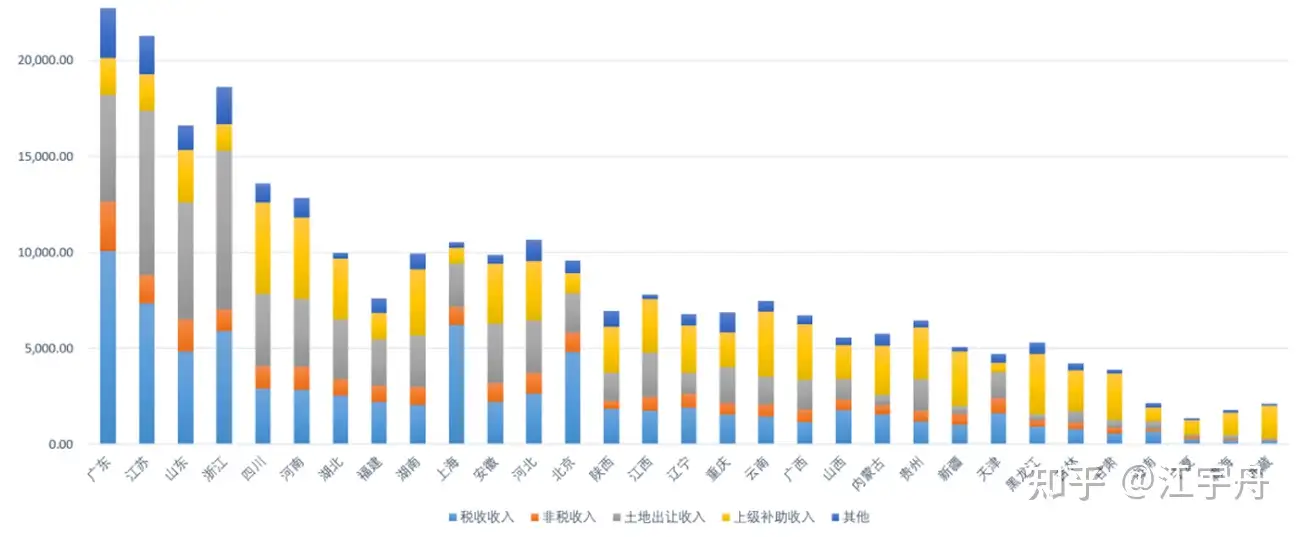

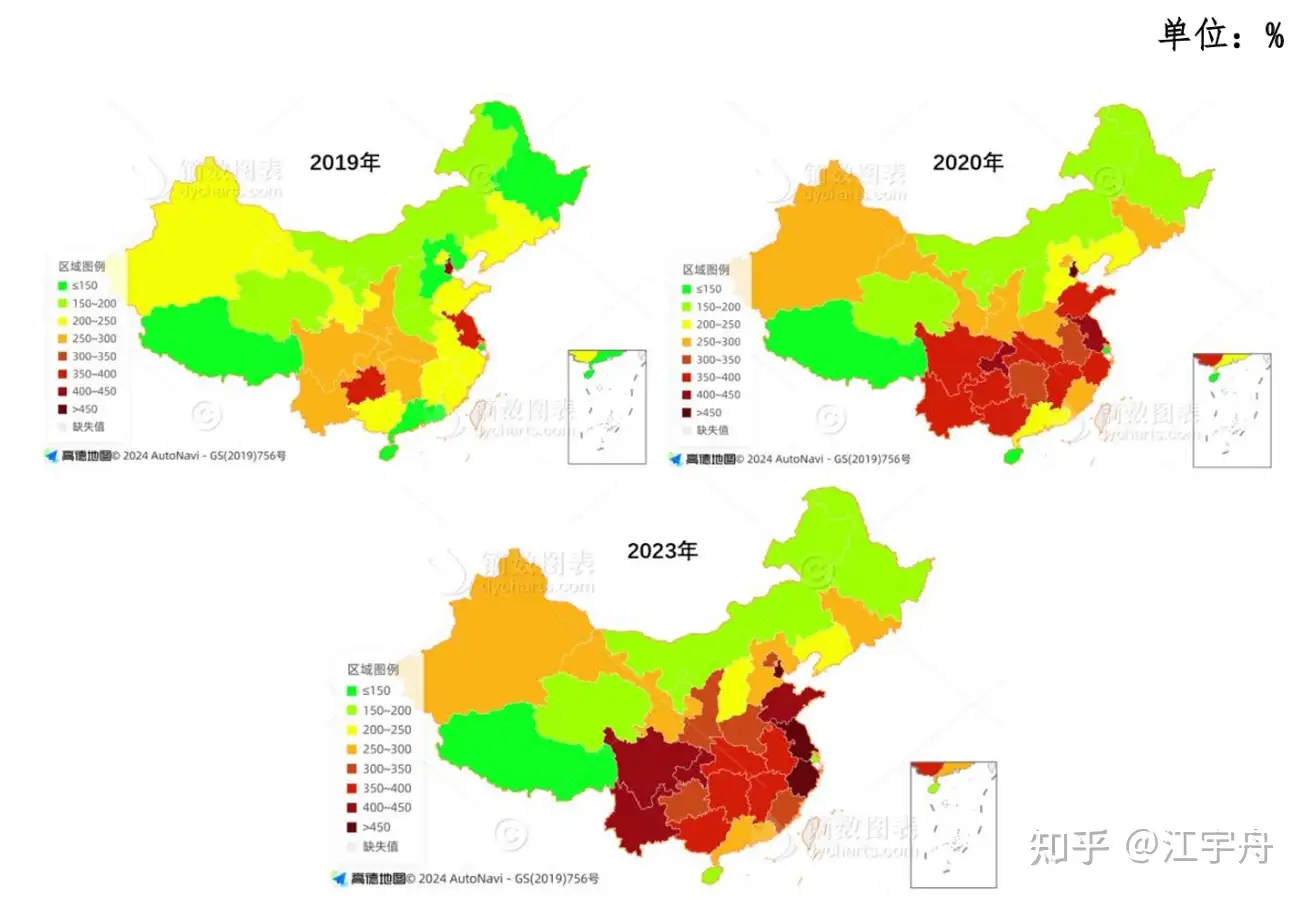

如果我們打開各省份的可支配財力結構,對比疫情前後,可以更精確地感受到中央貼補的力度。2019年各省份的上級補助收入合計佔當年可支配財力的26.87%,2022年突破30%,並在2023年進一步上升至31.35%,較疫情前增長了近5個百分點。

* *2019年各省份可支配財力構成(單位:億元)

*2019年各省份可支配財力構成(單位:億元)

* *2022年各省份可支配財力構成(單位:億元)

*2022年各省份可支配財力構成(單位:億元)

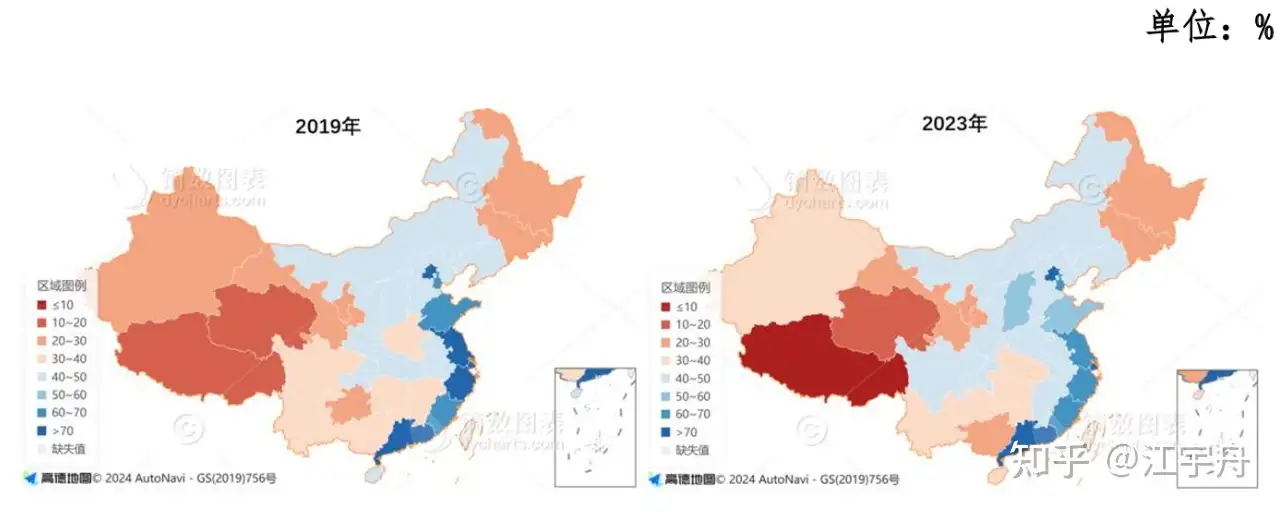

根據統計結果,截至2023年,佔到全國GDP近三成的省份,可支配財力中有40%依靠上級補助。而反觀上級補助收入佔比低於20%的省份,由2019年的8個減少到2023年的7個,GDP佔比也由47.59%收縮至40.34%。從多個角度都能看出,上級轉移支付對地方財政的補貼力度在持續加大。

當然,並不是説地方就是躺平等中央,通過對地方財力的測算,近年來有一個積極勢頭,值得我們持續跟蹤,那就是經歷過土地財政調整的陣痛後,**地方財政造血能力可能有觸底回升的勢頭。**不少中西部省份的財政自給率正在上升,與2019年相比有明顯的增強。當然,目前財政自給率超過50%的省份都還不多,因此上升還處於量變階段,仍需要培育和鞏固。

2019年和2023年財政自給率對比。於近年來能源價格上漲,部分中西部能源大省的財政收入隨之增長,而東部地區的建設成本也相應提高。由此造成東西財政自給率增減不一的情況。

2019年和2023年財政自給率對比。於近年來能源價格上漲,部分中西部能源大省的財政收入隨之增長,而東部地區的建設成本也相應提高。由此造成東西財政自給率增減不一的情況。

與部分觀點認為沒有了土儲,地方財力一落千丈所不同的是,如果剔除土地出讓收入與上級補助收入,地方可支配收入的規模和佔比也依然是在增長的,2019年有15個省份的無補助非地財力不到3,000億元,其中有6個不到1,500億元。2023年則分別減少到11個和4個。2019年僅有4個省份的無補助非地財力超過7,500億元,佔當年全國GDP的34.43%。到2023年,已有6個省份超過7,500億元,達到全國GDP的43.30%。

* *各省份無補助非地財力(單位:億元)

*各省份無補助非地財力(單位:億元)

佔比方面,2019年無補助非地財力未達到可支配財力40%的省份共計16個,佔全國GDP的36.48%,2022年佔比不到40%的省份減少至14個,2023年減少到11個,佔全國GDP的比例僅為17.62%。而佔比超過50%的省份,由2019年的6個增加至2022年的9個,再增加至2023年的11個,GDP佔比也由同期的34.11%增加至41.31%和54.03%。即到2023年,佔到全國GDP半數以上的省份,其半數以上的可支配財力可不依賴於土地出讓或上級補助,這也顯示了各省份的內生財政造血能力正在加強。

姚洋教授還認為,地方非税收入上漲主要來自罰沒收入,這也值得商榷,非税收入構成非常豐富,我自己就親身經歷過地方政府通過對自己房屋、礦產等相關資源重新梳理、盤活與上級協商計入層級等方式,帶動本級非税收入大幅提升的情況,並非一味依靠罰沒。之前也有統計,罰沒收入能超過税收收入30%的地級市,全國也就只有2個,依次遞推下來,也就有20幾個城市的罰沒收入佔税收收入的10%以上,且多為欠發達城市。罰沒收入的比重和分佈區域,對全國性的可支配財力影響是有限的[[4]](https://www.zhihu.com/question/646409347/answer/3622246427)。

反而是有個現象需要關注,那就是上文講到的地方財政造血能力是否已經形成了穩定增長的勢頭,因為近年來突發事件頻發,很多能源大宗類產品的價格也不穩定,干擾因素實在太多。今年以來,地方税收收入也有進一步下降的態勢,值得我們持續關注。

綜上,所謂的4萬億國債,相比地方債務規模杯水車薪。對於中央現實財力的情況,卻又壓力很大。從權責匹配的角度來説,地方財政的結構性問題也不宜一味推給中央,所以才有了“誰家的孩子誰抱一説”。中央通過轉移支付也履行了自身的職能。地方財政也並非一團漆黑,造血能力有積極增長的態勢,只是是否可持續還有待觀察。

這並非是説,完全排除了中央以國債形式承接地方負債的方案,而是説即使要推出這樣的方案,也要對地方財政的構成、歷史和現實進行更為精確的梳理,並基於權責匹配的原則來理清央地關係,進而匡算精確的數值,而不是僅通過債務或赤字規模,就直接替國家定一個國債額度。

商榷三:“不要怕負債”的態度對嗎?

姚洋教授還提到,自己和其他幾位老師“一直在呼籲不要怕負債。”他也提出了自己的理由,認為大家都存錢,反而給銀行增加了貸款壓力。有資金借貸的供給,卻沒有貸款需求,長此以往就會造成通縮,姚洋教授還説:

“大家害怕通脹,但實際上現在是通縮,我恨不得現在就發生通脹。目前我們的貨幣流通速度是在下降的,因為現在資金空轉很厲害,一定要增加貨幣,也就是增加債務,沒有錢就不可能有需求。”

另外,從借貸的空間,姚洋教授也給出了一筆測算,認為我們有很多的資產可以拿出來抵押,如今淨資產是GDP的7倍,而且這裏民間佔有是大頭,75%是民間佔有的,政府只佔有1/4,可以拿這些資產去抵押貸款。

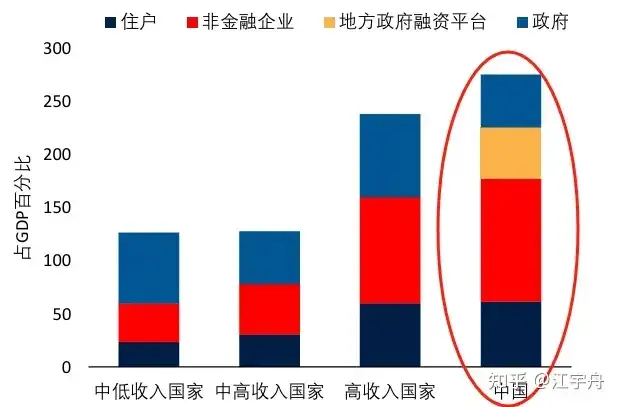

這幾段話同樣也是問題重重。首當其衝的一個問題,就是**我們國內並非是槓桿太低,而恰恰是槓桿太高。**我已經多次引用過世界銀行的統計數據[[5]](https://www.zhihu.com/question/646409347/answer/3622246427)來論證,我國的債務規模已經先於其他經濟發展水平,超過了高收入國家,這是過去十幾年靠投資拉動經濟堆積的超額槓桿,已經造成了一系列嚴重的社會問題,正待消化之時,又豈能再來一波“大郎,該吃藥了”?

* *所以我始終有個觀點,社融增速出現一些調整乃至下滑,無需過於焦慮,這未必是衰退的體現,反而能體現舊模式的出清與新模式的生成。

*所以我始終有個觀點,社融增速出現一些調整乃至下滑,無需過於焦慮,這未必是衰退的體現,反而能體現舊模式的出清與新模式的生成。

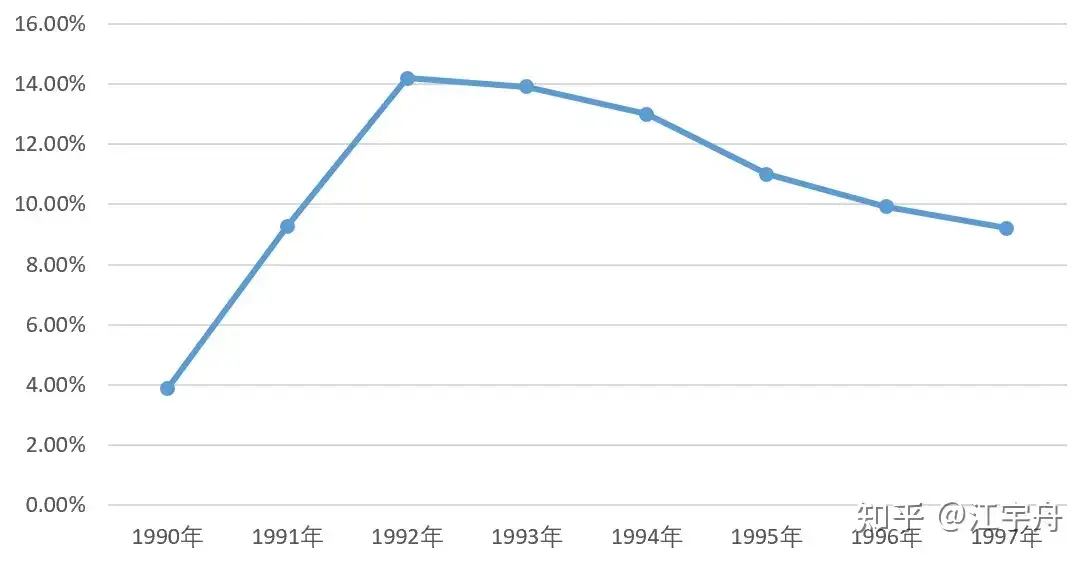

甚至説得再激進點,**經濟未必是年年都有大增長才叫好,調結構時固本培元,卧牀調理時不可能老是出去蹦蹦跳跳。**這個在我國早有先例,上世紀90年代為了清理之前的歷史問題,我們也經歷了一段不短的經濟調整期,頂層設計的思路非常明確:寧可經濟增速慢一點,也要理清基本面存在的諸多結構性問題。正所謂“拉住在危險中急速奔跑的火車”。這時候貪快求漲,可能反而會要了命。

* *1990-1997年全國GDP增速

*1990-1997年全國GDP增速

之前還分享過一個小故事,1992年3月,朱相在人大會議上海團討論時就提出:要全面正確地理解南方重要談話精神,不要片面追求高速度。當時有人據此攻擊這是和南方談話唱反調,並上升到反解放思想、反市場經濟、反改革開放的高度,讓朱相也頓感壓力。不久,南方談話的老人看到了這篇發言的錄音整理稿,立即予以充分肯定。隨即中央決定將這篇發言印發各地區、各部門,並刊載了長者在發言記錄稿上的批示:“朱鎔基同志在人代會上海代表團會議上的發言,有內容、有重點、有分析、有辦法,抓住了小平同志最近重要講話的精神實質,使人很開腦筋,值得一讀。”

如果重温這段歷史,帶着30年前的“鐵血16條”[[6]](https://www.zhihu.com/question/646409347/answer/3622246427)來觀察當下,其實我們是能感受到一種歷史的共振的。

我始終堅持一個觀點,**債務問題的根本點不在於債務規模本身,而在於借了錢去幹什麼。**如果沒有好的投資出口,那麼借貸需求不暢也就可以理解,就不能急於求成,盲目擴大借貸規模。

更進一步,即使有好的投資出口,也未必只有借貸一種模式,大家可以打開那些高新技術企業及其產業鏈配套公司,看看他們的負債一目瞭然,很多重資產企業都有可能反而是輕槓桿。隨着經濟的發展,企業獲取資金的方式也是越來越多元化,借貸成本下降,規模相對收縮,都是現代化的常態。

這裏先越過姚洋教授的講話,再多提一點,是我們需要格外警惕的,那就是藉着對新模式培育的鼓吹,卻去開出給舊模式吊命的藥方。打着防範資金空轉的旗號把錢再流向不該去的地方。之前我就在《陣痛與希望:中國經濟的“破繭”時刻》寫過這樣一段話:

從土地財政到房地產開發的立身之本是什麼?是最終建成的房子能夠賣得出去。**銷售成功的關鍵不在開發商、不在地方政府、不在任何一級監管,是要有源源不斷的人民羣眾心甘情願地掏錢買房子,甚至為此不惜自己和家庭揹負鉅額債務。**當一套哪怕非核心區的房子都能掏空六個錢包,還要揹負三十年的房貸;當大批小年輕為了房子的問題情願不婚不生,租着房丁着克就關注眼下苟且,優先享受生活;當一大批三四線乃至二線城市在人口流出的時候,房價卻攀升到足以透支未來20年的高點;當全國在本世紀新蓋的房子已經超過全國户數一大截,套户比已經達到甚至超過西方發達國家水平,而人口還在老齡化、生育率出現跳水、全國總户數在未來有可能將會出現下滑;當土地財政拉動經濟增長的邊際效益出現遞減,甚至能讓全國地方政府的債務增長遠超土地財政帶來的收入,部分省份三五年內債務率就能翻番,利息支出都能站到財政支出的10%以上……當這些這些畫面都在發生的情況下,請問舊模式又如何繼續加碼呢?

咱前些年不是沒放過水,錢都去了哪裏,大家都有數,甚至都戲稱某些行業是“夜壺”了。這難道就不叫“空轉”了嗎?這造成的問題還不足夠觸目驚心嗎?這種借貸真能把可持續發展的市場培育起來嗎?

再重複一遍:借貸永遠不是問題,問題在於借貸的錢去了哪裏?

至於姚洋教授講的抵押物的問題,我認為上下文也存在矛盾,一方面他認為有很多的資產可以拿出來抵押,擴充地方債務規模很容易。一方面他在上文在質疑“誰家的孩子誰抱時候”,又覺得地方政府財政空前緊張,因為政府資產往往有特定功能,不容易變賣。

可是地方政府掌握的不少商業物業,譬如酒店、商鋪、產業園乃至收過來的住宅樓,可並非是一定帶有特定功能,為什麼還是不好處置呢?除了地方政府,咱還能引入房地產企業,如果按照姚洋教授的觀點,現在最不缺資產的就是房地產公司,那為什麼一個個爆雷了呢?

所以這些觀點隱藏了一個重要的前提,那就是抵押物的流動性問題。如果抵押物不便於流通、不好處置,那麼以此作為抵押物去強行擴大債務規模,就是在干預金融機構正常的風控規則、扭曲資金供給、增加經濟風險。

往這裏再追深一步,抵押物空有賬面價值,卻不被社會認可,流轉出現問題,本身就是固定資產定價機制出現了問題。如果此時還要貿然推向市場,去強行以此估值換得貸款,而投資出口不暢,無法確保貸款按期償還,屆時就是火燒連營,連帶着把本已出現裂縫的資產定價機制一齊顛覆,這才是經濟運行不可承受之重。

所以姚洋教授説“地方政府的財務至少80%變成了資產,依舊在中國,就是左口袋和右口袋的問題”從長遠來看,此話不假。但是在短期流動性不暢的情況下,卻大有問題,不少資產就會有價無市,沒法從左口袋直接裝到右口袋,這個問題只有通過發展來解決,通過定價機制的修復來解決當前部分資產出現的流動性問題。脱離了發展階段去推動資產的強行流動,姑且不論金融機構認不認、人民羣眾認不認,就算大家都認了,反而有可能加劇流動性風險。

商榷四:現在唯一的選擇就是政府加槓桿嗎?

通過前文論述,姚洋教授旗幟鮮明地提出了“現在唯一的選擇就只能政府加槓桿”。並且“政府一旦借貸,資金通過政府還給企業,企業馬上就能產生需求開工生產,因為開工率低,無論多少需求都能滿足,所以一定不會通脹。”

那麼事實真是如此嗎?

首先一個問題,如果大家看過前文,就會發現姚洋教授此時已經出現了前後矛盾。一方面他也同意地方財政壓力很大,受到地方債務拖累,甚至都需要特別國債來為地方化債。可為何此處又主張政府加槓桿?一邊化舊債,一邊加新債?還是地方不負債,全讓中央加槓桿?

**“這倒是減呢倒是補喂?”

**“這倒是減呢倒是補喂?”

其次就是地方政府的債務是否就是代企業借的,地方政府增加了借款,到底有多少錢能流到企業?能去促進企業的生產?過去這些年的故事,我覺得已經足夠有説服力了。

最重要的一環是:地方政府的債務還是否可以持續增加,我之前寫過專文,結合數據分析這個問題,可以去註釋中自取[[7]](https://www.zhihu.com/question/646409347/answer/3622246427)。這裏就摘取幾個數據:

一是債務增速。這幾年的債務增速始終保持在10%以上,部分年份甚至逼近20%,速度是遠超GDP增速的。此外,我還做了個統計,地方可支配財力剔除掉上級補助收入和土地出讓收入,這是地方財政依靠税費與往年結餘所形成最基本的內生造血能力,這部分財力的增速是超過剔除前可支配財力增速的。將這部分財力與GDP和債務增速分別對比,就有了下圖。作圖時候我特意給債務增速選了深色,這一畫出來直接就是一種黑雲壓成的感覺。

* *除2020年出現負增長,剩餘年份均保持了高於當年GDP增速的上升勢頭。

*除2020年出現負增長,剩餘年份均保持了高於當年GDP增速的上升勢頭。

二是債務率,過去5年各省份的平均政府債務率增加了50多個百分點,從80.48%增加到了132.75%。如果含上城投負債的寬口徑負債率直接從不到230%增長到近350%。而且還有個很不好的跡象,那就是全國債務率最高的5個省份,有4個的GDP能排進前五,而且債務較高的省份,之前對土地出讓收入的依賴更大,有些城市提前把十幾年的房價都漲完了,目前調整起來就很痛苦。

* *2019年以來地方寬口徑債務率分佈變化

*2019年以來地方寬口徑債務率分佈變化

三是償付能力。這個要展開來細説了,很多認為“內債不是債、可以滾動來”的觀點,一到現實數據面前,立馬就站不住腳了。

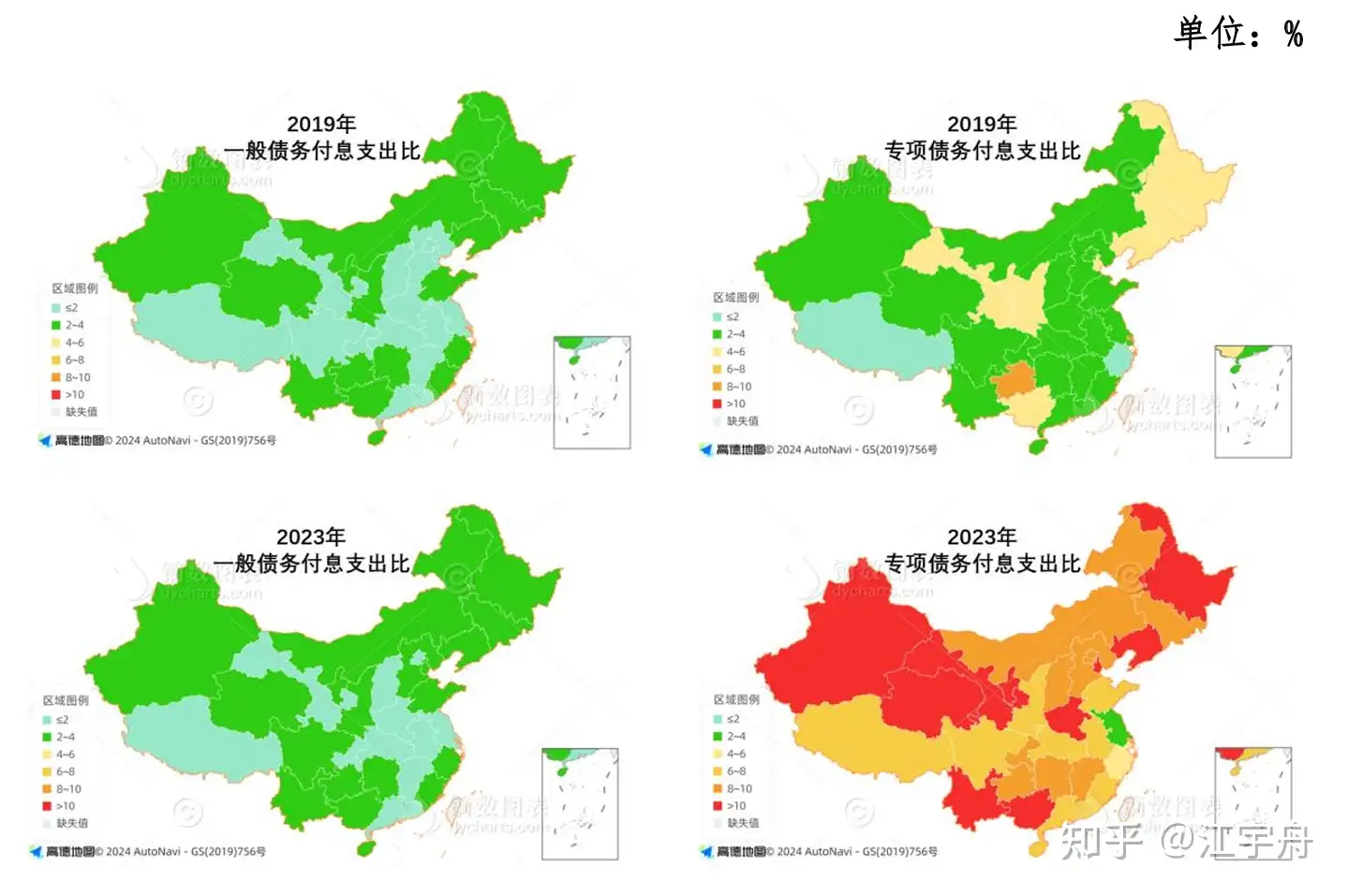

我們就姑且認為地方政府和城投的債務都可以滾動續期,不需要還本,只算利息(其實很多物業開發的項目貸到期後是續不了的)。目前僅算地方政府債務每年要支付的利息,大多數省份已經佔到了可支配財力的4%以上。

如果打開來計算,分一般債務和專項債務分別測算,問題會更嚴峻一些。國務院辦公廳2016發佈過一個《地方政府性債務風險應急處置預案》,將“一般債務付息支出超過當年一般公共預算支出10%的,或者專項債務付息支出超過當年政府性基金預算支出10%”的情形列為Ⅳ級債務風險事件,“債務管理領導小組或債務應急領導小組必須啓動財政重整計劃”。如果按照這個標準來衡量地方財政風險,會有比較驚人的結果。2019年除貴州省的專項債務付息支出比達到9.38%,全國其他省份的一般債務付息支出比均在3.5%以內,專項債務付息支出比均在5.5%以內。目前一般債務付息支出比仍較為穩定,截至2023年末,仍有28個省份的一般債務付息支出比均在3.5%以內,所有省份都在4%以內。但近年來大量增額的專項債務已大大推高了專項債務付息支出比,到2023年,共有28個省份的專項債務付息支出比較2019年增幅超過80%,25個省份增幅超過100%,甚至有12個省份的增幅超過200%。專項債務付息支出比超過10%的省份,自2021年才開始出現,當時僅寧夏1省,2022年有6個,到2023年已有10個,相關省份的GDP佔當年全國的17.40%。

* *當然,這個政策出台時間較早,那時候地方政府發債還沒大規模放開,專項債也並不普及,相信後面會有相應調整。

*當然,這個政策出台時間較早,那時候地方政府發債還沒大規模放開,專項債也並不普及,相信後面會有相應調整。

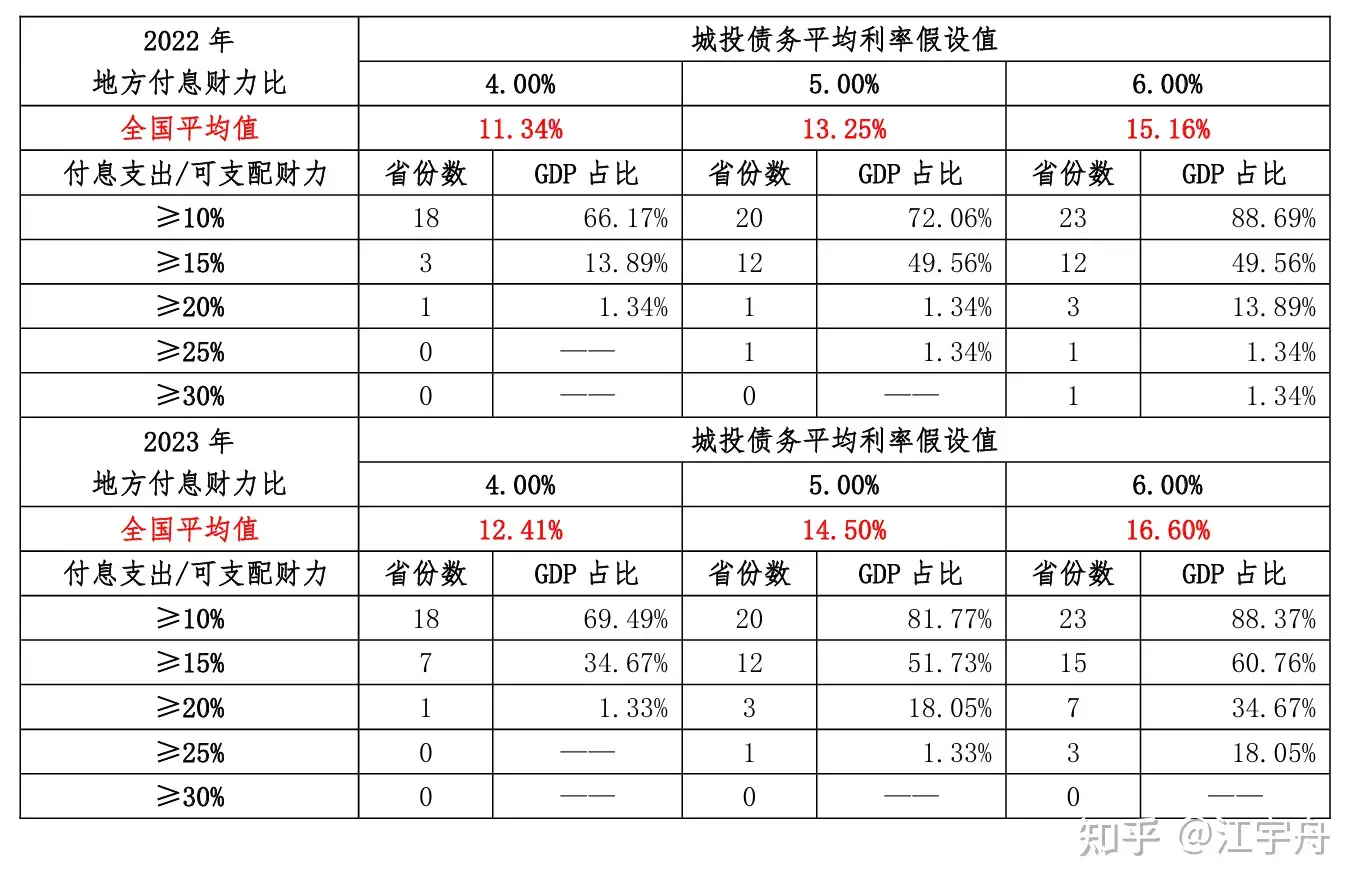

這時候我們再加回城投的利息。這部分數據比城投債務規模更難以測算,受城投所在地域、層級、主營業務和金融產品類型的影響極大。以往的慣常情況,債券標準化融資,與信託、融資租賃等非標融資會有1%-2%的利差。但現在是兩極分化,發達地區標與非標沒啥價差,甚至索性只發債不做非標,而部分債務壓力高的地方,只要還能發出標債,則出現了“極致拉扯”,得益於近年來化債的統一部署,債券利率往往定的很低,境內債6%以內都是家常便飯,很多西部地區的發債成本都控制在5%以內,還能有數倍甚至十幾倍的認購倍數。但是這些區域非標融資往往會不準入,即使間歇性准入,成本也較高,部分不忍言的金融工具融資利率甚至能遠高於郭主席當年説的那個賠錢警戒線,這就不再展開了。我們就取個大數,目前標債年化利率主要在4%-6%,非標利率主要在5%-8%,兩相權衡後,分別以地方城投融資利率為4%-6%作為假設值來進行測算。

* *當這張表算出來時,瞬間就能明白為什麼近階段各地城投境內債利率都要儘量控在5%以內了。

*當這張表算出來時,瞬間就能明白為什麼近階段各地城投境內債利率都要儘量控在5%以內了。

根據上表測算結果,當城投有息債務平均年化利率超過4%,則加總當年政府付息支出,2022年和2023年的地方付息財力比平均值均已超過10%,相當於地方政府一年的可支配財力有10%在還利息。當城投有息債務利率超過6%,近兩年的地方付息財力比平均值均已超過15%。細分來看,當城投有息債務利率達到4%時,佔全國GDP三分之二以上的18個省份付息支出均超過各自可支配財力的10%,2023年甚至有7個省份付息支出能超過自身可支配財力的15%,其中包括江蘇、浙江等發達省份,佔當年全國GDP的近35%。如果城投有息債務的年利率達到50%,無論是2022年還是2023年,佔全國GDP半數左右的12個省份,付息支出均能超過可支配財力的15%。當城投有息債務的利息達到6%時,佔2023年GDP近九成的23個省份付息財力比將超過10%,佔GDP六成的15個省份將超過15%,佔全國GDP三分之一的7個省份付息財力比超過20%。

所以,即使城投所有剛性負債的平均利息只有4%(對大多數省份的城投來説,其實是低估了),當前地方每年的可支配財力就要拿出10%以上去還利息,而且隨着債務的增加,這個比重還在增長。不要小看這10%,為了維護政府機關的基本運作、支持科教文衞、維護社會福利保障體系,大多數省份財政的剛性支出是要佔到60%-70%的,在此基礎上還要去做做加法,搞點民生工程,做做綠化養護,更不用説築巢引鳳招商引資了。佔財力的10%只是用於還利息,確實奢侈了些,更何況無論是城投債務規模還是利率水平假設為4%,都是存在一定的低估的付息支出佔地方可支配財力的比重,還不只是10%。

因此我們就能看到,當前地方政府的債務壓力也已經非常重了。那麼中央又如何呢?其實挺出乎大多數朋友的想象的。2019-2023年,中央可支配財力分別為1.93、0.33、1.36、2.05、0.84萬億元,在若干年份還不如中部隨便找出一省。分母小了,分子一點沒少,如果以可支配財力作為分母來算,同期債務率是868.42%、6,338.24%、1,705.00%、1,260.44%和3,562.05%,中央沒有城投,所以這個債務率只是政府債務率,但也遠超地方任何一個省了。造成中央可支配財力偏低的主要原因,就是前文所述的中央承擔着巨大的財政赤字和轉移支付。

這就是當前問題之所在,舊模式加槓桿,把各個部門加得都很滿,大家的餘量都有所不足,誰也別覺得誰還有一莽踩油門的空間。既然講經濟要精細化發展,不能一到經濟刺激了,又覺得自己可以粗放式的加槓桿。

我的觀點

上文提出了與姚洋教授的商榷,人微言輕,僅供參考。但是本着不能光破不立的原則,還是要説説我的想法。總的來説,當前我們正處於調整期,正在調理結構之時,不宜盲動加速。我不贊成一腳油門踩到底,也不主張不踩油門就盯着剎車,這都不是科學的態度。當務之急還是上文説的,精細化管理,科學地理清自己的這台車的運行情況,拉客生意還得做,出門在外常維護,兩隻踏板看節奏,靈活調控小油門。

由此形成這五條觀點:

1、對於地方債務問題應摒棄“內債不是債”和“畢其功於一役”兩種極端化思維。

近年來地方債務增速較快,規模較2019年增加了近75%,有7個省份的政府與城投債務在5年內翻了一番,其中有4個省GDP排名全國前五。各省份債務的近年增速也遠超GDP和可支配財力增速,以可支配財力計算的地方寬口徑債務率五年內增長了115%,據上文的保守估計,地方每年的付息支出也能佔到地方財力的10%以上。由於地方債務大量用於基礎設施建設,回報週期較長,短期內驟然集中的債務付息與和本金到期壓力必然會干擾地方財政的正常運行。且不少省份的城投平台有息債務佔比較高,甚至仍在持續增長,存在一定的或有風險。目前已有12個省份的寬口徑債務率超過350%,7個省份債務率超過400%,其中4個省份GDP位居全國前五。債務問題已經造成了一定的財政和社會問題,影響了地方正常發展和部分地方政府的信用,值得重視。但與此同時,我們也要看到地方債務是在過往發展模式中長期積累而成,已經形成了較大規模,需要地方各級分層分類逐步化解。且當前仍處於經濟轉型之中,仍需要維持適當的投資規模,安排一定的超前基建,在此背景下更需避免化債工作的一刀切,防範基本面轉向通縮。

2、以國債大規模置換地方債務的觀點有待商榷。

當前已經形成了從中央到地方各級政府,再到地方城投平台的各層級債務承擔主體,且其所承擔的債務,與各級財政體制、收入分配、權責關係緊密相關。當前中央財政約2/3的開支已經用於各項轉移支付,並每年承擔上萬億元的大額赤字,且赤字規模還有逐年增大之勢。中央自身的可支配財力同樣有限,若干年份甚至僅相當於中部一省,其債務率常年遠高於地方。地方債務的形成源自特定發展階段地方投資驅動,打破現有的分層承擔結構,既脱離了現實承受能力,也不符合公共部門權責對應的要求。此外,地方化債的工具箱依然豐富,也無需採用上移償債主體層級來應對。近年來,各地“期限長換短、成本低換高、形式非轉標”的化債正在有序進行,對債務壓力的緩解已初見成效,債務系統性風險得到有效控制。中央可繼續從頂層設計高度,從化債方案、轉移支付、協調跨區發展等方向,緩解地方債務壓力,促進地方造血能力,循序漸進地化解地方債務風險。

3、解決債務問題的根本路徑應是培育新增長點,而不是回到土地財政的老路上。

土地財政退坡有其必然性,化解地方債務問題的根本在於推動高質量發展,培育新質生產力。提高地方財政收入、逐步化解地方債務,並非是、也決不能回到以土地財政刺激的老路上。應當承認,土地財政在上一個發展階段促進了地方資源集聚,充裕了政府財力,打通了投資、產業和消費,在相當一段時間推動了各地方經濟的發展。但是這種“土地開發-基建配套-房產銷售-資產升值”的循環關鍵在於開發物業能最終實現銷售,從而驅動上述循環,一旦居民購買力下降,則將逐漸難以為繼。且由於該模式以固定資產投資為抓手,勢必會不斷推高經濟各部類的槓桿水平。當前房地產市場面臨的主要問題,並非是監管問題,而是前期開發和槓桿都已經達到較高水平,且地價房價長期增長,超過購買能力,造成了市場的需求遏制和供給過剩,甚至還連帶引發了生育、遷徙、就業等一系列社會問題。尤其是上一階段模式的虹吸效應較大,大量城市事實上也不再有繼續擴大土地財政的條件。如果再強行刺激,將導致上述局面進一步惡化,也會造成地方更大的債務壓力。雖然居民對居住條件的改善性需求,以及核心城市、核心地段的投資價值依然會存在,但再也不可能像上一階段那樣形成大面積繁榮的土地-房屋開發市場。增強地方財政實力的根本途徑還是深化改革,轉變固有發展模式,挖掘和培育符合各地資源稟賦的經濟增長點,特別是做好加法,盤活實體經濟,培育新質生產力,注入發展新動能,以產業帶動區域發展,以構建統一大市場促進區域協調發展,最終實現經濟發展的轉型實力。

4、新發行的債務更需要關注其用途,做好收益覆蓋測算。

結合當前形勢,適當發行地方債務,補充地方財政的流動性,有利於地方穩投資促增長的發展大局。但也要正視地方債務已經達到一定規模的現實壓力,避免出現“以舊換新、越換越高”的窘境。後續發債應當更為精準有力,嚴格規範債券資金的使用用途,做好財政承受的壓力測試,與未來收益與本息償還的覆蓋測算,以此為基礎框定債務融資的規模、期限和成本,使地方債務融資更為專注於提升地方經濟發展和增強地方財政的造血能力。目前,地方債務的用途主要建立在借新還舊和產業園區的建設上,後續還應通過包括債務審批在內的各種財政手段,鼓勵地方政府挖掘本地優勢,結合國家發展方向和本地產業特色,從產業、物流、科創、環保等領域開發融資新模式,提高債務融資資金的使用效率。

這裏我還想推薦一篇文章,是國家發改委發佈的,重點提了超長期特別國債的用途問題,我看到不少觀點都在説這是救地產,此大謬也。至少據我所知,特別國債對實體經濟的支持力度和細緻程度都是很到位的。我相信從中央頂層設計開始,各級政府未來舉債一定會對用途和預期收益更為嚴格,不會貿然啓動大水漫灌。

【“超長期”遇到“特別” 國債之力蓄勢待發】-國家發展和改革委員會 (ndrc.gov.cn)

5、規範城投平台的管理,促進其在新時代的業務轉型。

作為上一階段土地財政的產物,城投平台在對地方基礎設施建設和城市現代化上發揮了重要的作用,但也積累了大量的債務,構成了地方財政的“或有風險”。隨着土地財政退坡和地方財政收緊,城投平台的主營業務收窄,債務壓力增大,雖然近年來國家始終要求規範區域融資,推動城投平台市場化,切分政府和城投債務,但由於城投平台主營業務大量來自於地方基礎設施代建,還款來源仍與政府緊密相關,債務違約也會帶來本地區的聲譽風險。對此,應該強化對城投平台業務和融資的管理。針對存量債務,應進行精確的統計、置換和清理,按照相關規定區分責任,明確債務承擔的主體。對於新增債務需要比照上文第4點,對融資條件進行框定,做好城投平台的壓力測試,測算收益覆蓋,儘可能將債務融資和具體項目相掛鈎,不盲目擴大規模,同時整合底層資產,探索包括ABS、CMBS、REITs等創新工具,做好新老債務的交替。在業務經營上,積極鼓勵城投平台探索新的業務模式,結合地方特色開發商業運營、產業投資、供應鏈管理、股權融資等新模式,地方政府也可以結合其轉型方向和地方資源優勢,酌情向其注入相應資產,推動其市場化運作。同時加強對城投平台從業人員的市場化、專業化和紀律化管理,提升從業人員的整體素質。對於確實已不具備存續條件的城投平台進行收停並轉。逐步實現城投平台的轉型。

參考

1^姚洋:怎樣讓“大環境”好起來?促民間消費不如政府帶頭花錢 https://www.guancha.cn/YaoYang/2024_09_10_747879_s.shtml

2^美國公務員人數有多少? https://archive-share.america.gov/zh-hans/how-many-civil-servants/

3^中美公務員數量和比例,到底誰高誰低? https://new.qq.com/rain/a/20230223A02OBP00

4^中國247城,誰的罰沒收入高 https://www.mycaijing.com/article/detail/495412?source_id=40

5^世界銀行:Real Estate Vulnerabilities and Financial Stability in China,2022-6

6^中共中央、國務院關於當前經濟情況和加強宏觀調控的意見 http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/200706/07/t20070607_11636541.shtml

7^全國地方債務究竟怎樣了?——基於可支配財力視角下的地方債務情況分析 https://zhuanlan.zhihu.com/p/703469977