美外交關係委員會(CFR)操控的宣傳矩陣_風聞

开源情报俱乐部-开源情报俱乐部官方账号-专注OSINT开源情报研究与应用43分钟前

內容摘要

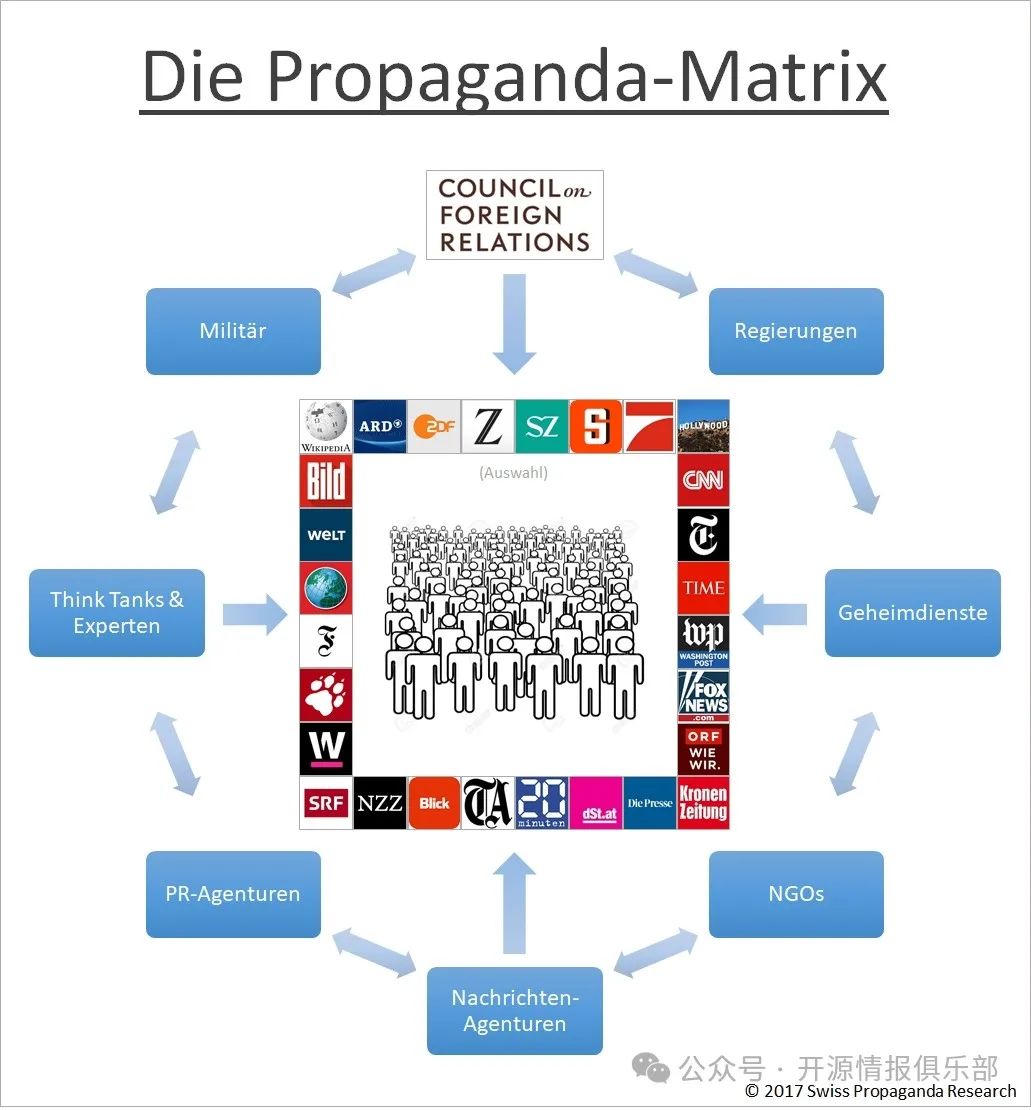

想要了解西方媒體的地緣政治報道,首先核心基礎先了解美國外交關係委員會(CFR)的關鍵作用。本文主要介紹美國外交關係委員會如何通過創建一個幾乎封閉的跨大西洋信息迴路,控制了幾乎所有相關的信息和參考點,以此構建了一個獨特的信息矩陣(NGO、新聞媒體、CIA、智庫和專家、軍事、記者、好萊塢影視、公關公司等11種類型)。這個矩陣被認為在信息控制上超越了威權國家的政府宣傳。詳細介紹了CFR的成員構成,以及其在媒體和政府中的影響力,以及其在信息傳播和地緣政治策略中的作用。

1、外交關係委員會

外交關係委員會(Council on Foreign Relations,CFR)的起源在於所謂的“1920年創傷”:第一次世界大戰後,美國本可以首次佔據全球領導地位,但參議院決定不加入國際聯盟和國際聯盟。厭倦戰爭的人們選出了一位總統沃倫·哈丁(Warren Harding),他承諾“恢復正常”,並希望首先處理美國和美國人的事務和問題。

為了避免未來再次遭遇這樣的挫折,並“喚醒美國履行其全球責任”,具有國際視野的銀行家、企業家和政治家於次年在金融和貿易大都市紐約創立了跨黨派的CFR。通過包括阿奇博爾德·柯立芝(Archibald Coolidge)(著作:《美國作為世界強國;The United States as a World Power》,1908年)和沃爾特·李普曼(Walter Lippmann)(著作:《輿論;Public Opinion》,1922年)在內的頂尖學者和記者的合作,積極外交政策的想法得以發展並在公眾中流行。

該委員會的突破出現在第二次世界大戰期間,當時CFR專家制定了美國戰爭戰略和戰後秩序原則,作為戰爭與和平研究的一部分,包括聯合國、世界銀行和國際貨幣基金組織的章程。在此過程中,他們遵循了CFR創始主任以賽亞·鮑曼的指示,根據該指示,美國未來必須“保障全球安全”,但必須避免“傳統形式的帝國主義”,這就是為什麼美國的權力行使必須是賦予“國際特徵”。

就這樣,在《獨立宣言》發表僅170年後,一個全球性的美利堅帝國出現了,從那時起,其關鍵職位幾乎一直由現在近5000名CFR代表佔據。新聞雜誌《明鏡週刊;Der Spiegel》曾形容該委員會是“美國和西方世界最有影響力的私人機構”和“資本主義的政治局”。

1945年至2017年:CFR成員在美帝國擔任要職

第二次世界大戰後,美國的勢力範圍首次擴展到西歐和東亞(特別是日本)。為了在這些地區培養當地精英,並將他們納入自己的規劃中,委員會不得不擴大其網絡:對於歐洲,CFR成員查爾斯·傑克遜(Charles D. Jackson)作為艾森豪威爾心理戰助理,在2007年成立了所謂的彼爾德伯格集團(Bilderberg Meeting)。1954年,CFR主席戴維·洛克菲勒和CFR主任茲比格涅夫·布熱津斯基(Zbigniew Brzezinski)在1972年為東亞地區成立了三邊委員會。

兩個組織都旨在討論關鍵的地緣戰略挑戰並達成跨國和跨黨派共識。法國前總理(也是彼爾德伯格俱樂部參與者)弗朗索瓦·菲永 (Francois Fillon)在2013年表示:“是彼爾德伯格俱樂部統治着我們”。他的説法可能沒有錯。

宣傳矩陣

無論是在和平時期還是戰爭時期,都需要有效的控制並影響公眾輿論。尤其是戰爭時期,如果不有效影響公眾輿論,地緣政治戰略的成功實施是不可想象的。為此,獨裁國家通常依賴政府的直接宣傳,而這往往很快就會失去可信度。

該委員會的處理方式則更加明智:現在擁有近5000名成員,它建立了一個看似多樣化且獨立的信息系統,但其中幾乎所有相關來源和參考點都由CFR及其合作組織的成員控制。其中外交關係委員會的主要成員包括:

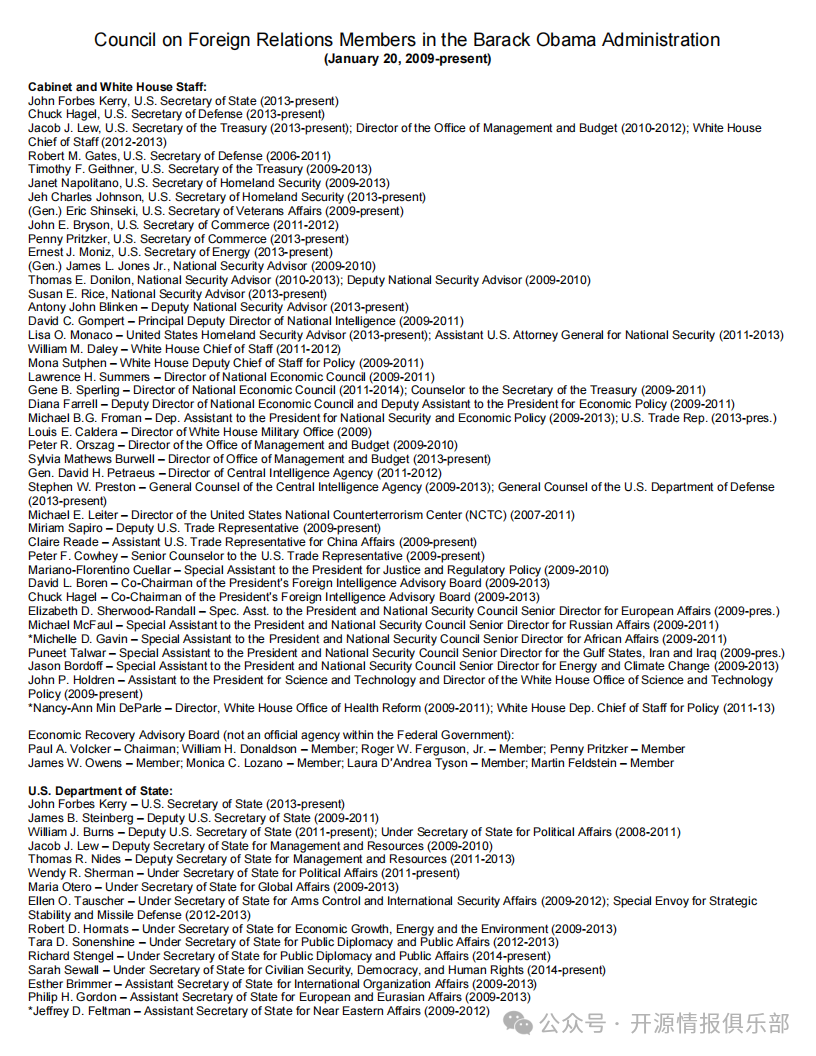

多位美國總統和兩黨副總統;

幾乎所有的國務卿、國防部長和財政部長;

多位美軍和北約高級指揮官;

一些最有影響力的國會議員(尤其是在外交和安全政策方面);

幾乎所有的國家安全顧問、中央情報局局長、駐聯合國大使、美聯儲主席、世界銀行行長和國家經濟委員會主任;

許多傑出的學者,特別是在經濟學和政治學等關鍵領域;

許多華爾街、政策智庫、大學、非政府組織和好萊塢的高管;

以及9/11委員會和沃倫委員會(JFK)的主要成員

CFR人員名單列表節選

2018年,普林斯頓大學教授、前CFR成員Stephen F.Cohen在《國家報》表示:“CFR的重要性並不容易被誇大。它是美國主要的非政府外交政策組織。其核心作用是定義美國外交政策及相關問題討論中公認的、合法的和正統的參數。因此,CFR相當於蘇聯所謂的權貴階層的最高層”。

擔任外交委員會主席多年、擔任多任美國總統顧問的約翰·J·麥克洛伊(John J. McCloy)回憶起他在華盛頓的那段時間:“每當我們需要一個人時,我們就會翻閲外交委員會成員名單,然後打電話給紐約(即外交委員會總部)”。

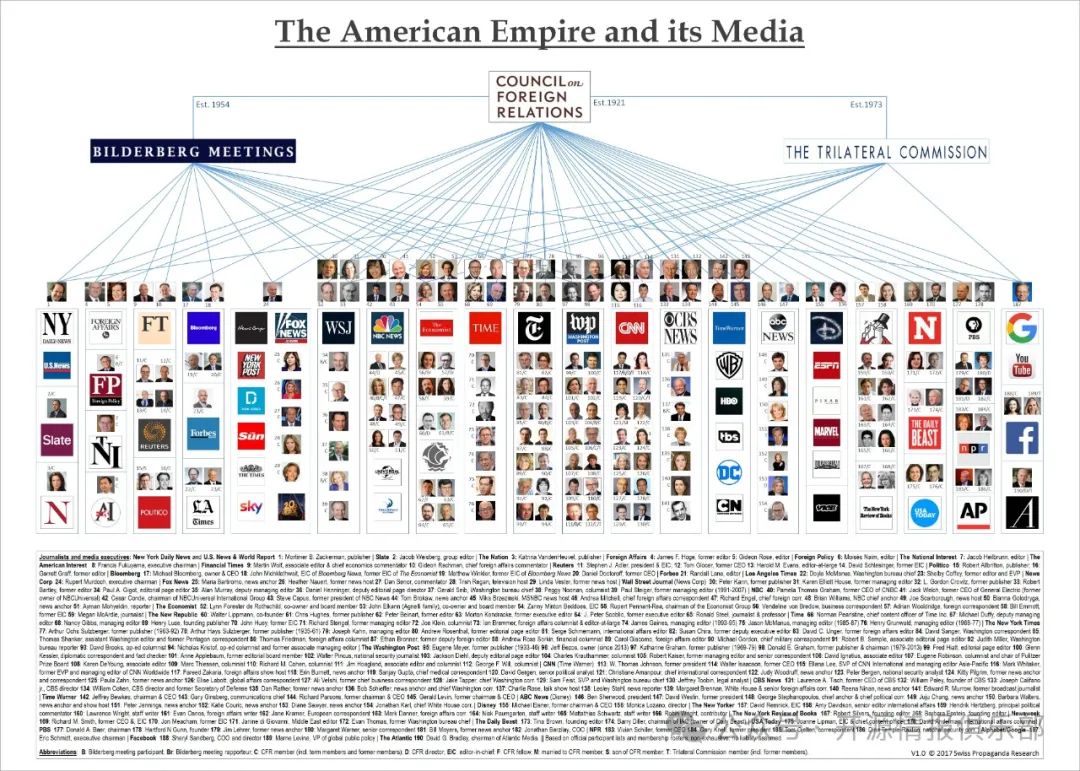

2、嵌入式媒體

無論是報紙、雜誌、廣播還是互聯網:外交關係委員會始終謹慎地將來自領先媒體的所有者、主編和頂級記者納入其結構中。然而,媒體人物僅佔整個 CFR網絡的5%左右。

事實上,在美國,幾乎所有知名媒體都是由CFR代表創辦或在幾十年前被收購的(見下圖)。因為一個有影響力的媒體的運作以前需要大量的財政資源和接觸政治決策者的機會——而理事會及其成員幾乎比任何其他團體都擁有這兩者。即使是谷歌和Facebook等現代互聯網公司也已融入該委員會的最高層網絡,有時還參與其國際業務。

美國CFR媒體矩陣

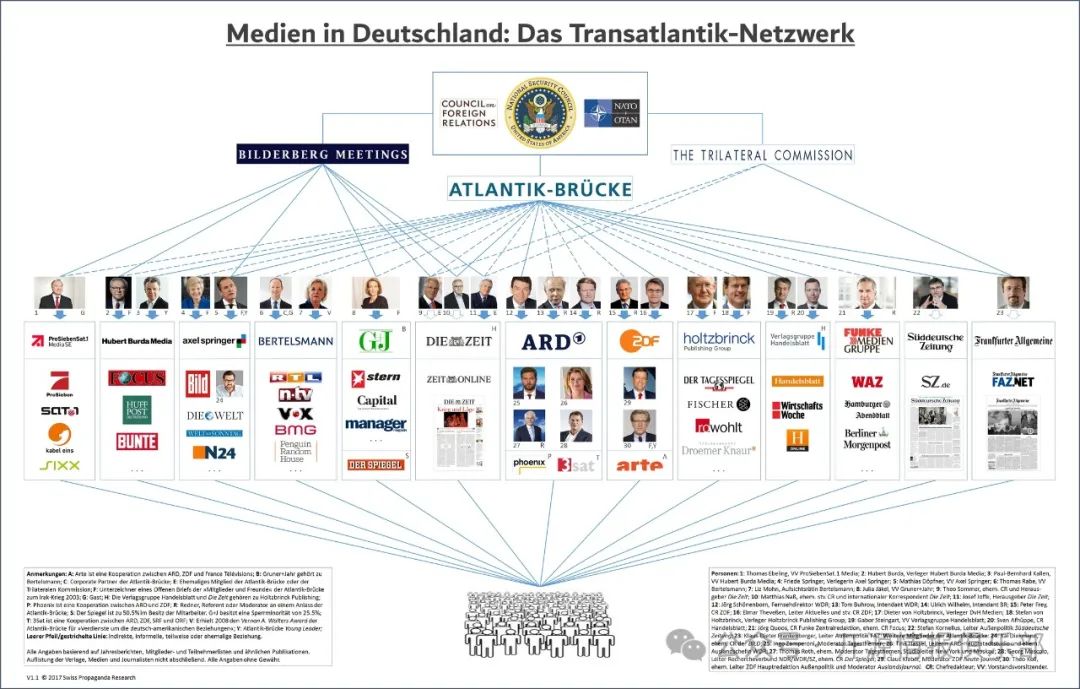

(西)德的傳統媒體是在戰後通過盟軍許可程序成立的,並配備了精心挑選的出版商和主編——這種結構通過家庭和其他關係一直保留到今天。除了彼爾德伯格集團和三邊委員會之外,德國主要媒體人士的融合和社交關係尤其通過所謂的大西洋橋進行,大西洋橋(Atlantik-Brucke),該組織由CFR和世界銀行行長兼德國高級專員約翰·J·麥克洛伊(John J. McCloy)和CFR委員兼銀行家埃裏克·沃伯格(Eric Warburg )於1952年創立——(埃裏克·沃伯格是CFR董事兼美聯儲發起人保羅·沃伯格(Paul Warburg)的孫子。

德國媒體網絡矩陣

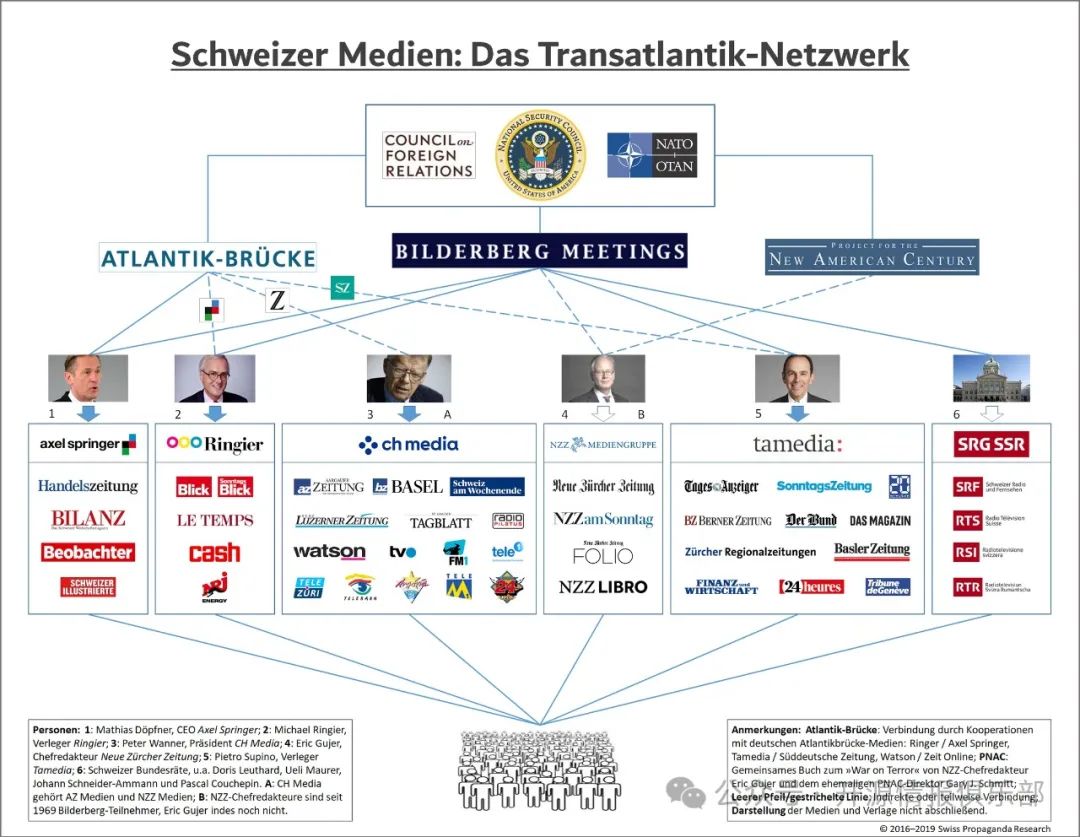

自第二次世界大戰以來,官方中立的瑞士也融入了跨大西洋經濟和安全架構,並從中受益匪淺。因此,偏離跨大西洋標準、過於批評的媒體報道,這可能很快被視為“敵對宣傳”並導致不良的政治或經濟複雜化。

當涉及到地緣政治和帝國事務時,瑞士老牌媒體也基本上按照CFR和北約的規定進行報道。媒體集中度的提高促進了這種整合,導致瑞士90%以上的市場由五家媒體公司控制。這些出版商的結構整合,主要通過彼爾德伯格集團以及與德國大西洋橋媒體日益密切的合作進行。

瑞士媒體網絡矩陣

在上述介紹的美國、德國和瑞士的媒體網絡(顯示官方成員和參與者名單)。可見,它們本質上包括了所有所謂的“主流媒體”,這個術語既帶有貶義又自以為是,可以理解為對符合CFR的出版物的委婉説法。

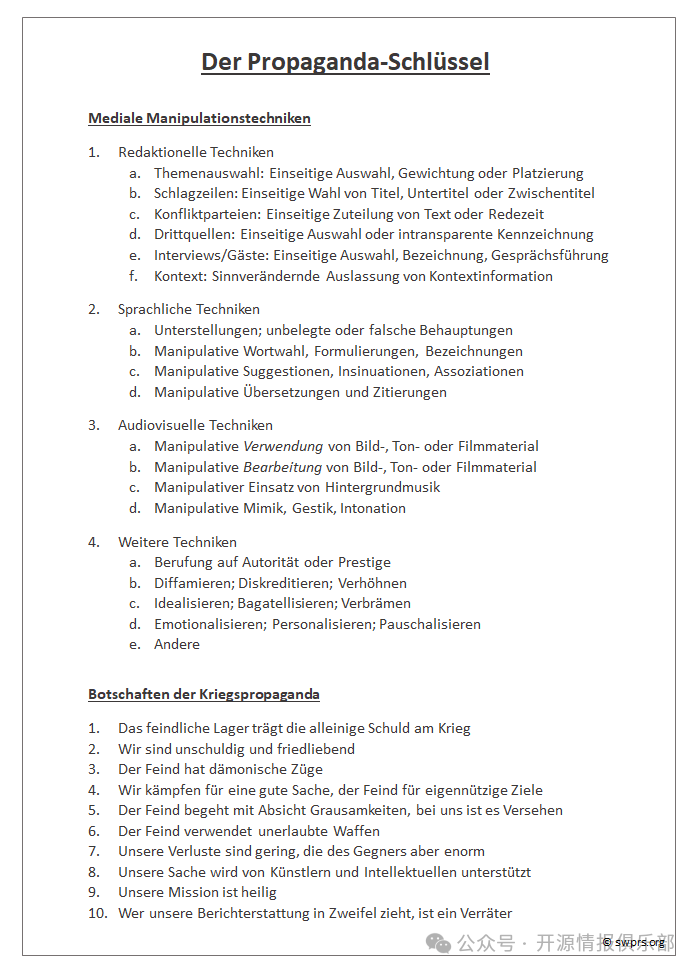

上述媒體以及其他一些較小的出版物構成了信息矩陣的內環。它們向人們暗示了明顯的信息的多樣化,但實際上它們給了人們一個基本同質且符合CFR的世界事件觀點。為此,提供了媒體可以使用廣泛的工具,其中包括二十多種不同的方法,從傾向性語言到選擇性主題的挑選和忽略上下文到偶爾的虛假陳述。

20種媒體操縱技術和10種最常見的戰爭宣傳信息

《華盛頓郵報》前高級編輯兼監察員理查德·哈伍德(Richard Harwood)説:“這些記者在委員會的成員資格,無論他們如何看待自己,都證明了他們在公共事務中發揮的積極和重要的作用以及他們躋身美國統治階級的地位。他們不僅分析和解釋美國的外交政策;他們幫助製造它們。無論他們喜歡與否,他們都是建制派的一部分,並且他們認同建制派的大部分價值觀和觀點”。

然而,為了確保這個媒體矩陣的長期連貫性,還需要一個外環來為媒體提供適當的信息、觀點和解釋模式。這個外圈由跨大西洋政府、軍隊、情報服務、非政府組織、智庫和專家以及新聞和公關機構組成,所有這些都反過來被整合到CFR的廣泛網絡中。

3、非政府組織(NGO)

雖然威權國家的宣傳通常直接來自政府,但很容易被看穿。但所謂的非政府組織(NGO)在CFR矩陣中扮演着特殊的角色,它們向民眾暗示他們遠離政府,因此具有更大的獨立性和可信度。

事實上,大赦國際(AI)、人權觀察(HRW)和許多其他表面上的人道主義組織的董事幾十年來一直參與該理事會,而其他許多組織則由喬治·索羅斯(George Soros)等CFR億萬富翁資助和控制。後者不追求任何獨立的外交政策,只是在力所能及的範圍內支持安理會的國際行動。

雖然這些非政府組織有時會在一年中做有用但大多無關緊要的工作,例如撰寫有關國際人權狀況的報告,但它們的地緣政治職能總是在需要準備政權更迭或以人道主義理由使軍事幹預合法化時使用。

早在1991年,國際特赦組織就公開“證實”了美國公關公司發明的“孵化器謊言”,從而為海灣戰爭的發動做出了重大貢獻。大赦國際和人權觀察還基於可疑甚至虛假的主張,呼籲對巴爾幹地區、阿富汗(“北約:繼續前進!”)和利比亞進行“人道主義”軍事幹預。

在敍利亞戰爭中, 2013年夏天毒氣襲擊發生後,人權觀察很快就拿到了一份報告,旨在證明敍利亞政府應對此負責,從而為北約的干預提供理由。然而,在麻省理工學院研究人員後來的分析中,事實證明該報告是捏造的,但這不應該成為未來對CFR媒體持懷疑態度的理由。

人權觀察主任兼CFR成員肯尼思·羅斯(Kenneth Roth)談德國之聲

在東非厄立特里亞,該國自1993年從埃塞俄比亞獨立以來一直抵制美國的霸權主張,大赦國際和人權觀察甚至在2011年的一次政權更迭行動中被當場抓獲:僱員(其中一些偽裝成修女)滲透到該國執行一項秘密任務,並創建一個秘密網絡,該網絡隨後將引發全國範圍內的抗議活動。國際特赦組織“非洲特別項目”主任截獲的一封信中寫道:“我們的目標是讓伊薩亞斯·阿費沃基(Issayas Afewerky)政權在年底前動搖並被推翻”。

除了國際特赦組織和人權觀察等常設非政府組織外,美國國際開發署(USAID)和國家民主基金會(NED)等CFR領導的機構也在必要時為個別衝突設立臨時組織並提供資金,這些組織承擔當地任務,並可以無縫融入矩陣中。敍利亞戰爭期間,敍利亞人權觀察站、阿勒頗媒體中心(Aleppo Media Center)和臭名昭著的白頭盔組織(White Helmets)就是這樣創建的,它們為西方機構和媒體提供了戲劇性的、但並不總是無可指責的圖像和信息。

一名白頭盔組織員工指出,聯合國援助車隊在阿勒頗附近不明原因被燒燬,並將責任歸咎於俄羅斯和敍利亞。2016年9月20日

當然,還有許多真誠、獨立的非政府組織認真致力於和平與人權。然而,他們通常配備的資源要少得多,而且在CFR媒體上幾乎沒有發言權——尤其是在地緣戰略決定性時刻。

另外,關於諾貝爾和平獎。而所謂的諾貝爾和平獎在“善”與“惡”的定義中扮演着特殊的角色。這是唯一一個不是由中立國瑞典科學院頒發的諾貝爾獎,而是由北約創始成員國挪威前政客組成的委員會頒發的。因此,諾貝爾和平獎通常不是為了維護和平本身而頒發,而是為了維護“美國想要的和平”。例如,反對違反國際法的北約干預的人物因此在獲獎者名單上無處可尋 。相反,可以發現從基辛格到奧巴馬的CFR代表以及她的助手,從緬甸到突尼斯,從也門到歐盟。

諾貝爾和平獎得主、緬甸總統昂山素季在美國國會大廈接受2012年NED民主獎。左:NED主席兼理事會成員卡爾·格什曼,右:美國前國務卿兼理事會主任馬德琳·奧爾布賴特。而緬甸是美帝國圍堵中國戰略的一部分。

4、智庫和專家

CFR矩陣中的另一個重要功能是由所謂的智庫和專家執行的。這些為媒體和公眾提供了看似有理有據、客觀的評估和分析。然而,事實上,幾乎所有在符合CFR的媒體上聽到的專家本身都融入了理事會的跨大西洋網絡——儘管這通常不會傳達給公眾。

在美國,布魯金斯學會、蘭德公司、北約附屬大西洋理事會、阿斯彭研究所和戰略與國際研究中心(CSIS)都是如此,所有這些機構都由CFR幹部領導。“調查記者團體”Bellingcat的創始人艾略特·希金斯(Eliot Higgins)——為CFR媒體提供有關烏克蘭危機和敍利亞戰爭的相關分析——很快就以高級非常駐研究員的身份出現在大西洋理事會。

Bellingcat創始艾略特·希金斯和ZDF主持人瑪麗埃塔·斯洛姆卡(Marietta Slomka)獲得2015年漢斯·約阿希姆·弗里德里希傑出電視新聞獎。

此外,還有數十名政治、經濟學和歷史學教授以及大多數美國精英大學的校長,他們作為CFR成員,確保研究和教學合規,並以專家的身份向媒體提供相關研究。

在德國,CFR媒體報道的智庫尤其包括德國對外關係委員會(German Council on Foreign Relations;DGAP)(該委員會由CFR於1955年共同創立,主席為前大西洋橋主席阿倫特·歐特克;Arendt Oetker),以及德國國際與安全事務研究所(Stiftung Wissenschaft und Politik;SWP),由BND情報人員在CFR主任基辛格的建議下創立,SWP主要由德國聯邦政府資助,由沃爾克·佩爾特斯(Volker Perthes)領導,他也是大西洋橋、三邊委員會、彼爾德伯格集團和DGAP的成員,這使他成為德國領先的跨大西洋主義者之一。

SWP總監沃爾克·佩爾特斯

SWP不僅僅是一個智囊團,也是一個規劃辦公室:2012年,它與美國和平研究所(該研究所由美國前安全顧問、敍利亞反對派CFR成員斯蒂芬·哈德利[Stephen Hadley]領導)一起在柏林組織了一系列研討會成員和叛亂分子,以便計劃推翻政府後的時間(“Day After”項目)。

除了瑞士蘇黎世聯邦理工學院安全研究中心(Center for Security Studies;CSS)之外,瑞士幾乎沒有任何值得一提的地緣政治機構。因此,瑞士電視台和《NZZ》等報紙也喜歡依賴SWP專家和其他德國跨大西洋專家的採訪及客座文章,儘管他們的相關聯繫通常不會被披露。

獨立專家——在專業知識方面往往優於跨大西洋的同行,但在CFR媒體上遇到了困難:他們中的大多數人根本被忽視,而特別挑剔的人甚至不得不面對誹謗運動,例如德國伊斯蘭學者敍利亞專家邁克爾·魯德斯(Michael Lueders)或瑞士歷史學家和秘密戰爭專家丹尼爾·甘瑟(Daniele Ganser)所經歷的。

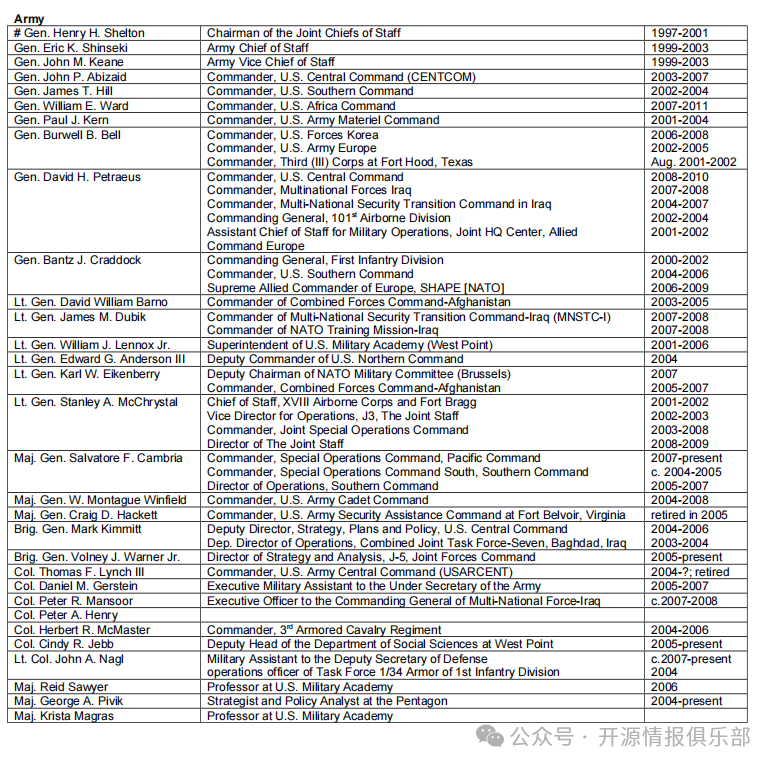

5、軍隊

美國和北約軍隊也是CFR矩陣的組成部分,發揮着至關重要的作用,特別是在危機和戰爭時期。CFR幾十年來一直有自己的軍官培訓計劃,因此據估計,大約75%的美國高級軍事人員都接受過CFR的培訓,其中包括幾乎所有總參謀長、北約總司令和地區司令第二次世界大戰以來的指揮官。

CFR人員名單列表節選

通過這種方式,委員會建立了一支經過意識形態訓練的帝國武裝力量,這樣的軍隊幾乎只在極權主義政權中可見。

ZDF和瑞士電視台的長期中東記者烏爾裏希·蒂爾格納(Ulrich Tilgner)在回顧2003年伊拉克戰爭時這樣描述了媒體和軍方之間的互動:“在媒體的幫助下,軍方確定公眾的看法並將其用於他們的計劃。他們設法提高期望並傳播情景和欺騙。在這場新型戰爭中,美國政府的公關戰略家履行着與轟炸機飛行員類似的職能。五角大樓的專門公關部門和情報機構已成為信息戰的戰鬥人員”。

蒂爾格納的《舞台戰爭》曾指出:“美國軍方專門利用媒體報道缺乏透明度來進行欺騙性的活動。他們傳播的信息,被報紙和廣播獲取和傳播的信息,讀者、聽眾或觀眾不可能追溯到源頭。結果,他們沒有認清軍方的初衷。……記者被用作誤導戰爭對手的手段。信息成為戰爭的一部分:信息戰”。

蒂爾格納的評估得到了美國美聯社前社長湯姆·柯利(Tom Curley)的證實。在2009年的一次演講中,柯利透露,僅五角大樓就僱傭了27000名公關專家,他們每年的預算接近50億美元,用於製造宣傳和虛假信息。此外,美國高級將領威脅稱,如果記者對美軍的報道過於批評,美聯社和他就會“毀掉”。儘管如此,或者正因為如此,CFR媒體通常完全不加批判地採納美國和北約軍方的聲明。

軍隊和媒體之間的共生關係遠遠超出了臭名昭著的“嵌入式記者”。另一方面,獨立調查記者則面臨着困難:根據維基解密文件,他們被北約成員列為最大的安全風險之一,並採取相應的方式對待他們。

2013年,美國參謀長聯席會議成員在CFR講台上

6、情報服務

自第二次世界大戰以來,幾乎所有中央情報局局長都是該委員會的成員。中央情報局的前身組織是戰略情報辦公室(Office of Strategic Services;OSS),由CFR成員艾倫·杜勒斯(Allen Dulles) 和威廉·J·多諾萬(William J. Donovan)創立並領導。在這方面,中央情報局應該更多地被視為安理會的秘密運作機構,而不是僅向美國總統報告的典型特工部門。

中央情報局局長艾倫·杜勒斯(左),在入侵古巴失敗後被肯尼迪解僱,後來共同領導了肯尼迪遇刺調查委員會。

這也使著名的知更鳥行動略有不同。20世紀70年代中期,眾所周知,中央情報局在幾乎所有美國媒體中都有心腹,並向他們提供信息或虛假信息。然而,這些媒體的負責人早已融入了安理會,並與中央情報局局長坐在同一張桌子上,所以不能真正談論對原本獨立的媒體的顛覆性滲透。該計劃最終被第11任中央情報局局長喬治·布什終止——至少當時的報紙是這麼説的。

前中央情報局官員兼舉報人約翰·斯托克韋爾(John Stockwell)談到他在安哥拉戰爭中的工作時説:“基本目標是讓它看起來像是敵人的侵略。考慮到這一點,我們寫了適當的故事並將其放置在媒體上。執行此任務的團隊中有三分之一是公關專業人員,他們的工作是創作新聞故事並將其發佈在媒體上。大多數西方報紙的編輯對於符合流行觀點和偏見的故事並不太懷疑。我們的一些故事持續了數週。但這一切都是編造出來的”。

奧托·舒爾邁斯特(Otto Schulmeister)的案件就是一些頂級德語記者也與特勤部門密切合作的事實。舒爾邁斯特多年來一直擔任奧地利最傳統的日報之一《新聞報》的主編。他與中央情報局保持密切聯繫,並不斷獲得特勤局提供的“材料”。在中央情報局總部,他們對良好的合作感到高興,從他最近解密的檔案中可以看出:“材料已移交。根據我們的指示發表了一篇社論”。

像中央情報局這樣的特工機構的特殊之處在於,他們不僅收集和處理信息,而且還進行秘密行動。例如,冷戰期間,英國和美國情報部門與北約一起在西歐組織了數十起爆炸事件,然後將其歸咎於共產主義和阿拉伯組織(“格拉迪奧行動;Gladio operation”)。符合CFR標準的媒體總是傳播官方敍述,並且不提出任何批評性問題——這種機制至今仍然可以觀察到。

博洛尼亞火車站襲擊,1980年:Gladio行動

通過這種方式,委員會的網絡可以指揮從秘密行動到媒體報道的整個事件鏈,創造出一個幾乎可以以任何方式指導公眾的人造現實。或者正如前中央情報局局長兼委員會代表威廉·凱西曾經説過的那樣:“除非公眾認為的一切都是假的,否則我們的虛假信息計劃就不會完成”。

SITE情報小組(SITE Intelligence Group)。當新的基地組織視頻出現或神秘的恐怖組織ISIS聲稱對襲擊負責時,符合CFR標準的媒體通常會從同一來源瞭解到它:以色列-美國SITE情報小組。SITE的特別之處在於,該組織不僅通常是第一個收到此類信息的人,有時還參與其生產。例如,在2011年慕尼黑的一起法庭案件中,SITE與美國情報部門一起幫助在德國建立了基地組織平台全球伊斯蘭媒體陣線(GIMF)。該恐怖組織於2014年經北約成員國土耳其和北約夥伴約旦入侵敍利亞和伊拉克,引發美國聯盟對這些國家的軍事幹預。

摘自SITE發佈的ISIS視頻

7、政府

在美國前總統唐納德·特朗普出人意料地當選之前,該委員會幾十年來幾乎佔據了美國政府的所有關鍵職位,併為每個政府提供了數百名高級官員和顧問——無論是民主黨還是共和黨。美國前參議員巴里·戈德華特(Barry Goldwater)曾説過:“如果我們更換總統,那就意味着選民希望國家政治發生變化。到目前為止,人事上一直有很大的變動,但政治上沒有變化,因為一名CFR成員取代了另一名成員。

美國勢力範圍內的其他國家政府在地緣政治或帝國事務上通常沒有什麼影響力和迴旋餘地。德國政府長期負責德美合作的協調員維爾納·魏登菲爾德(Werner Weidenfeld)在一次採訪中解釋説:“如果我們在一個嚴重的問題上[與美國人]意見相左 ,那麼就會有情報材料擺在桌面上,讓德國有罪,要麼你順從它,要麼輪到你”。視頻如下:

即使是官方中立的瑞士也無法擺脱地緣政治的限制:例如,如果瑞士聯邦沒有參與美國發起的針對俄羅斯、敍利亞或伊朗的制裁,那麼瑞士就會受到制裁(就像霍茨-林德協議[Hotz-Linder Agreement]中受到的威脅一樣)——給瑞士經濟和社會帶來毀滅性後果。相應地,官方支持的媒體對此類話題的報道也持謹慎態度。

哈佛大學經濟學家、肯尼迪支持者約翰·肯尼思·加爾佈雷思 (John Kenneth Galbraith)曾發佈《最優秀的人和最聰明的人》,其中寫道:“我們這些為肯尼迪競選工作的人在政府中得到了寬容,並被允許有發言權,但外交政策仍然掌握在外交關係委員會的人手中”。

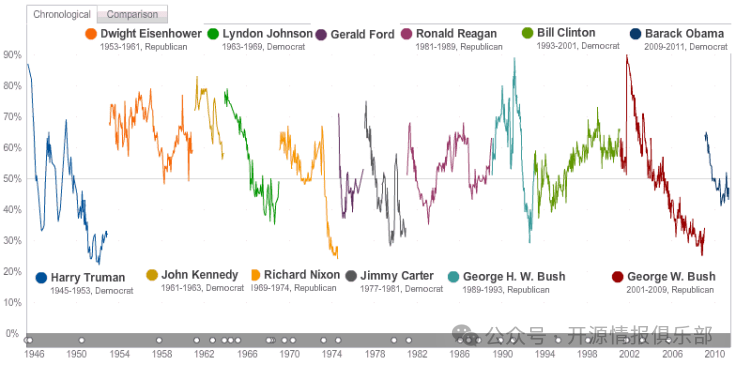

在宣傳矩陣中,政府執行各種任務。一方面,他們當然一直是直接傳播宣傳的主要參與者。民主國家受益於這樣一個事實:其政府因宣傳而“不堪重負”,每隔幾年就會被新的繼任者取代,新的繼任者具有新的信任水平——儘管權力和機制的地緣政治平衡通常不會隨着時間的推移而改變政府更迭的結果(見下圖)。

1946年以來美國總統的支持率

然而更根本的是國家對教育體系的影響,通過教育體系,人們對世界和歷史的看法得以持續形成。史學尤其是定義“善”與“惡”以及塑造國家自我形象的重要工具。

就CFR媒體以及在線百科全書維基百科而言,他們確保帝國史學始終存在於公眾視野中,而批判歷史學家(“修正主義者”)的表現往往比新聞界的人士還要糟糕。喬治·奧威爾(George Orwell)的格言適用:“誰控制了過去,誰就控制了未來。誰控制了現在,誰就控制了過去”。

聯合國。一位瑞士電視監察員在回應一位指責敍利亞自由電台片面報道的觀眾時寫道,敍利亞政府的毒氣襲擊得到了一份“非常嚴肅的聯合國報告”的證實。但美國調查記者卻得出了相反的結論:聯合國關於敍利亞毒氣行動的報告存在嚴重缺陷,忽視了操縱行為,並且最終是基於反政府民兵的説法。

為什麼聯合國要發表這樣一份有問題的報告?可能是因為聯合國主要政治事務部由一名曾在伊拉克佔領當局(CPA)任職的美國外交官領導,而受聯合國委託負責調查的禁止化學武器組織(OPCW)則由一名曾在伊拉克佔領當局(CPA)任職的美國外交官領導。因此,聯合國報告必須始終受到嚴格審查——特別是因為CFR媒體出於顯而易見的原因不太可能承擔這項工作。

美國駐聯合國大使展示了敍利亞政府涉嫌毒氣襲擊受害者的照片;2017年4月

8、好萊塢影視業

除了傳統媒體之外,好萊塢的電影業也是CFR矩陣不可或缺的一部分,特別是從迪士尼到環球影業再20世紀福克斯等所有知名電影製片廠的負責人都包含在該委員會中。這就是為什麼好萊塢將一部又一部的宣傳片帶進電影院,從《美國狙擊手》到《零黑暗三十》,因此除了學校課程之外——以或多或少微妙的方式影響了廣大人口的世界觀和歷史。

電影製片廠的行動並不獨立於CFR矩陣中的其他參與者:根據之前公佈的文件,五角大樓和中央情報局已經將至少800部電影和1000多部電視作品的劇本編輯到單個對話和角色,以便向受眾傳達所需的信息並傳達刻板印象。如果相應的電影製作在年底獲得奧斯卡獎,那麼這一努力就特別值得——就像之前關於敍利亞的白頭盔組織的“紀錄片”的情況一樣。

美國特勤局OSS戰略文件中,其中將電影作為心理戰武器,並指出:“電影是美國最強大的宣傳工具之一”。

但不僅是電影製片廠,一些最著名的好萊塢明星也是CFR的成員,並參與其國際項目。例如安吉麗娜·朱莉(Angelina Jolie)飛往利比亞聲援北約革命者並讚揚他們的努力,以及喬治·克魯尼(George Clooney)競選時對於在美國的監督下的分裂(南)蘇丹,然後CFR媒體對他們的到訪進行了詳細報道。

2012年克魯尼在(南)蘇丹,2011年朱莉在利比亞

9、新聞通訊社

新聞機構在信息矩陣中發揮着特殊的作用。奧地利通訊社APA的前常務董事這樣描述其職能:“新聞機構很少成為公眾利益的焦點。然而,它們是最有影響力的媒體類型之一,同時也是最不為人所知的媒體類型之一。它們是對每個媒體系統都具有重大意義的關鍵機構。它們是連接該系統所有部分的看不見的中樞神經”。

事實上,在涉及國際事件時,CFR媒體使用的幾乎所有文字和圖像都僅來自三個全球通訊社:美國美聯社(AP)、英國-加拿大湯姆森路透社和法國法新社。即使是國際記者通常也必須依賴這些機構來開展工作,正如長期擔任荷蘭戰地記者的喬里斯·盧延迪克(Joris Luyendijk)在他的著作《戰爭時期的圖像與謊言》(Of Images and Lies in Times of War)中令人印象深刻地描述的那樣。

“普京威脅”、“伊朗挑釁”、“北約關注”、“阿薩德據點”:基於機構報告的地緣政治報告內容和語言的相似之處。

一方面,這三個全球機構的主導地位意味着從維也納到華盛頓的CFR媒體通常可以找到相同的信息——而相同的信息卻缺失。另一方面,信息的集中分發使得那些想要在關鍵時刻將宣傳和虛假信息輸入全球媒體系統的行為者的工作變得更加容易。

路透社戰地記者弗雷德·布里奇蘭在英國第四頻道的一篇精彩報道中描述了這一點:“我們的報道基於官方通訊。直到多年後,我才得知美國大使館有一位中央情報局虛假信息專家正在編造這些與現實完全無關的信息。但説實話,無論機構發表什麼,編輯們都會採納”。

路透社和美聯社直接併入理事會,而法新社則屬於法國政府,而法國又通過彼爾德伯格集團和北約融入跨大西洋結構。最終,全球機構充當了一種“宣傳倍增器”,CFR運營商及其合作伙伴可以利用它在全球範圍內傳播所需的信息。他們受益於這些機構通常絕對認真地工作,因此享有良好的聲譽。

宣傳倍增器

多虧了這三個全球機構,敍利亞人權觀察站的可疑報告或Bellingcat的可疑烏克蘭分析才到達數百家國際媒體,從而覆蓋全球數十億受眾。

2016年9月在阿勒頗附近被燒燬的聯合國援助車隊和 2017年4月汗謝洪遭受“毒氣襲擊”的圖像——這兩起事件至今仍未解決——也傳遍了世界各地,並引起了大規模的外交甚至軍事反應。在這兩種情況下,這些照片都來自潛伏在美國支持的民兵組織中的兩家機構的攝影師。

然而,當地緣政治爆炸性事件發生時,獨立記者的工作很少出現在新聞中。挪威人簡·奧伯格(Jan Oberg)是2016年12月在收復的阿勒頗現場為數不多的攝影師之一,但他無法將自己的照片放在任何媒介中,因為它們“不符合西方的敍事”。長期擔任中東記者和敍利亞問題專家的卡琳·洛伊克菲爾德被告知,她的報告不能再使用,因為她不遵守“相關機構的報告”的規定 。

然而,由於新聞機構對媒體格局的概述,新聞機構的負責人有時承擔着完全不同的任務:例如,在冷戰期間,瑞士新聞機構SDA的負責人親自負責向聯邦警察報告涉嫌“左翼傾向”的瑞士記者,以便他們進行歸檔和觀察。

不符合“西方敍事”:Jan Oberg在阿勒頗拍攝的照片

10、公關公司

政府、軍隊和特工部門自己不能或不想做的事情,由外部公關機構來做。例如,著名的“孵化器謊言”是美國偉達公共關係顧問公司(Hill&Knowlton)策劃的,讓科威特大使的女兒成為一名護士,併為她在美國國會作偽證做好準備。

當時的關鍵人物是約翰·E·波特(John E. Porter),他領導國會委員會,同時還與公關機構合作。鑑於這種勾結,就連CFR旗下的《紐約時報》也呼籲承擔後果——而且確實有:波特不久後當選為理事會成員。

孵化器的謊言:1991年美國國會前的“護士”Nayirah

海灣戰爭剛剛結束,孵化器的謊言已經被揭穿,當時美國機構羅德公關(Rudder Finn)積極參與巴爾幹戰爭,併為接下來的北約干預準備新聞基礎(參見Becker/Beham,巴爾幹行動:戰爭與死亡廣告,2008)。當時的羅德公關時任董事在後來的一次採訪中解釋了為什麼他的公司傳播有關波斯尼亞塞爾維亞人“死亡營”的虛假報道:“我們的工作不是核實信息。我們沒有能力做到這一點。我們的工作是加速對我們有利的信息流通,實現精心選擇的目標。我們沒有證實波斯尼亞存在死亡集中營,我們只宣佈[美國雜誌]Newsday已經認領了它們。我們是專業人士。我們有一份工作,我們做到了。我們不是為了道德而得到報酬的”。

1990年代中期,當一家瑞士週報的外國編輯想向講德語的觀眾揭露這些和其他戰爭謊言時,德國和瑞士的知名媒體立即與他的出版商進行干預,並確保他暫時不再被允許寫任何關於波斯尼亞的文章,甚至討論了他的解僱。

敍利亞戰爭也需要公關專業人士。一個亮點無疑是“七歲的推特女孩巴娜·阿拉貝德(Bana Alabed)”,她用最好的英語向北約國家的人民保證,敍利亞軍隊和俄羅斯重新徵服阿勒頗不是解放,而是一場新的“大屠殺”。CFR媒體對這個女孩進行了數週的報道。

最後,宣佈了巴娜·阿拉貝德(Bana Alabed)與英國公關公司布萊爾合夥公司(Blair Partnership)簽訂合同,其中還包括哈利波特作家JK Rowling,她之前曾將她的一些書籍發送給她以引起媒體關注。然而,一位德國博主指責《明星》雜誌不加批判地傳播巴娜·阿拉貝德的故事是“假新聞”,隨後該博主立即被起訴。

感謝這些書:Bana Alabed和J.K. Rowling,《敍利亞戰爭》,2016年。

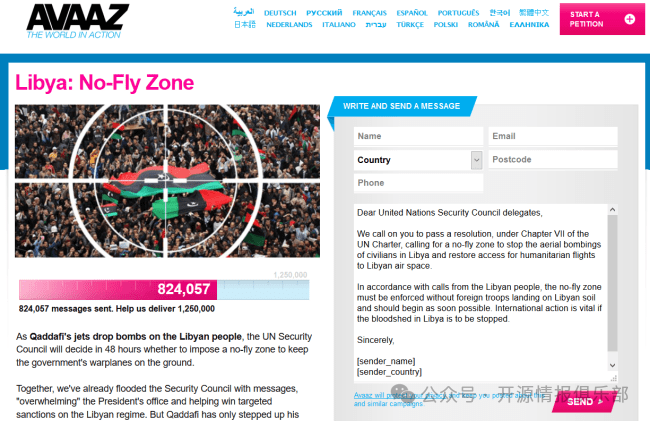

公關公司的另一個專長是所謂的“草根運動(astroturfing)”,其中發起了一場人為的公共運動以實現政治目標。特別受歡迎的是非政府組織Avaaz或Campact等所謂的人道主義組織的在線請願,然後他們突然要求在利比亞設立“禁飛區”,而不是支持熱帶雨林。

Avaaz請願在利比亞上空設立禁飛區

11、矩陣中的記者

CFR宣傳矩陣的一個關鍵方面是普通記者也包含在其中。因此,許多記者可能會相信他們自己呈現的敍述,而其他人則像公關專業人士一樣工作,簡單地以所需的方式提供他們的貢獻。還有一些人甚至可能將順從視為自己的職業機會。

但預先選擇的消息來源、同行壓力以及對上級和客户的依賴確保了即使是誠實和聰明的記者,在涉及帝國事務時也很難,如果不是不可能的話,也要從內部突破信息矩陣並引入不同觀點。

根據內部備忘錄,ARD員工必須在地緣政治衝突中“捍衞西方立場”,遵守保密語言規則,並僅使用合規的消息來源。ZDF的前主編還公開表示,關於美國戰爭的貢獻受到政治影響。中東記者烏爾裏希·蒂爾格納(Ulrich Tilgner)抱怨由於“聯盟考慮”而進行的編輯干預,波恩ZDF工作室的前負責人證實了“來自上面的指示”和記者的“自願強制服從”。

由於“聯盟考慮”而進行的編輯干預:中東記者Tilgner

持不同政見者會受到相應的制裁:例如,在瑞士,SRF的長期記者赫爾穆特·謝本(Helmut Scheben)因敢於批判性質疑西方媒體對敍利亞的報道而受到侮辱,稱他為“普京噴子”和“俄羅斯宣傳機器的一部分”。即使是一位NZZ作者,他讓人們知道他對2001年9月11日的事件仍然有公開的疑問,他也立即受到了老闆的公開訓斥。

美國記者的情況也好不到哪裏去。 加里·韋伯(Gary Webb)在1990年代透露,中央情報局從哥倫比亞進口可卡因,並將所得款項用於資助尼加拉瓜的民兵組織,他被美國媒體誹謗,直到他的聲譽被毀,幾年後自殺。菲爾·多納休(Phil Donahue)在2003年幾乎是唯一一位批評計劃中的伊拉克戰爭的美國頂級記者, 儘管收視率很高,但他還是被MSNBC立即解僱。

受CNN委託製作一部關於美國盟友巴林並批評人權狀況的安伯·里昂(Amber Lyon)被自己的電台拒絕播出,因此她自願離開了該電台。肖恩·漢尼提(Sean Hannity)想在福克斯新聞上解決DNC員工塞斯·裏奇(Seth Rich)未破獲的謀殺案,他面臨着幾位贊助商的離開和他的節目可能被取消——以及委員會主要員工的憤怒評論。

CFR媒體的禁忌:維基解密在2016年收到的民主黨電子郵件不是來自“俄羅斯黑客”,而是來自不久後被謀殺的DNC員工塞斯·裏奇(Seth Rich)

人們可能會假設,在這種明顯的虐待案件中,為記者權利而戰的美國保護記者委員會(CPJ)會進行干預。但事實並非如此,因為保護記者委員會的董事和幾乎整個董事會本身就是外交關係委員會的成員。

畢竟,這些記者可以因為他們的工作而獲得獎項,例如著名的普利策獎。但在這裏,等待也是徒勞的,因為普利策委員會主席(目前是《華盛頓郵報》的編輯)和各種董事會成員也來自該委員會。一般來説,獎品和獎勵的頒發是確定什麼是“好”新聞以及誰是“知名”記者的有效手段。

德國調查記者和紀錄片製片人德克·波爾曼(Dirk Pohlmann)在他的一個地緣政治爆炸性電影項目被德國電視二台最高層阻止後,用以下的話描述了這種情況:“這場戰爭是一場戰爭,人們和敵人都在戰鬥,人們都在戰鬥。這些邊界也存在於我們所謂的“自由西部”中。當你走在它們身上時,你會注意到:然後突然聚光燈亮起,狗開始吠叫,你可以聽到人們越來越近。然後你知道,好吧,現在我身處以前聲稱不存在的領域:即信息自由限制的地雷領域”。

這是否意味着批評性新聞在符合CFR標準的媒體中不受歡迎?相反:嚴肅新聞是傳統媒體可信度的基礎,在此基礎上,地緣政治和其他宣傳可以有針對性和有效地進行。因為毫無戒心的讀者和觀眾幾乎沒有機會識別甚至懷疑兩篇誠實文章之間的巧妙操縱。在所有的宣傳原則中,從長遠來看,這也許是最重要的:只有看起來值得信任的媒體才能濫用這種信任。

小結

幾十年來,美國外交關係委員會(Council on Foreign Relations)網絡幾乎無限制地控制着北約國家的地緣戰略信息流。大多數人無法意識到,儘管媒體表面上是多樣化的,但它們實際上是在一個緊密編織的信息矩陣中。

為什麼大公會議會不遺餘力地欺騙自己的人民?已故的國家安全顧問兼委員會主任茲比格涅夫·布熱津斯基(Zbigniew Brzezinski)在他的著作《大棋盤:美國的首要地位及其地緣戰略要務;The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives》中總結道:“民主不利於帝國動員,因為追求帝國權力與民主本能背道而馳。(布熱津斯基1998年,第20頁)

事實上,自1898年對西班牙的戰爭以來,美國不得不為其幾乎所有的干預創造藉口,以便在道德上使其不斷擴大自己的勢力範圍合法化——這最終是所有帝國都在努力的目標——並贏得本國人民的青睞——特別是因為幾乎沒有任何國家如此魯莽地自行攻擊美國沒有充分理由的主動性。為此,正如卡爾·羅夫(Karl Rove)所説,美國創造了自己的“帝國”現實,從秘密行動到媒體報道和史學,由安理會成員及其夥伴組織策劃和傳播。

為此,正如卡爾·羅夫(Karl Rove)所説,美國創造了自己的“帝國”現實,從秘密行動到媒體報道和史學,並由安理會成員及其夥伴組織策劃和傳播。這也就解釋了為什麼CFR媒體有時會對中俄等國媒體的成功做出如此緊張的反應:這些不僅擴大了CFR自吹自擂的觀點多樣性,而且還動搖了理事會的綜合信息矩陣。

互聯網還使以去中心化和具有成本效益的方式分發信息成為可能,從而繞過了理事會的看門人。現在,德國等國有大量由讀者資助的媒體和平台,它們批判性地質疑傳統敍事並帶來新的視角。

從理事會的角度來看,此類出版物對其自身對信息和解釋的主權構成了越來越大的威脅。符合CFR標準的媒體和互聯網公司通過關閉讀者論壇、審查社交網絡、“清理”搜索結果和加強監控來應對這種情況。因此,幻覺之後是鎮壓——問題仍然存在,這是否有助於重新獲得公眾的信任。