“誤入18世紀的倫敦, 四處都是腐爛的屍體”|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-28分钟前

段義孚

當代地理學家

【導讀】當我們閲讀華茲華斯的浪漫主義詩歌時,總會被詩人深情描寫的自然風光所打動。但如果我們回到當時的英國、歐洲,也許會被眼前掠過的,砍****掉手臂或割去耳鼻的平民,以及絞刑架或樹上吊着的、在風中搖曳的屍體所嚇到,因為它們在鄉野或市鎮都隨處可見。事實上,這些駭人的、令人恐懼的景觀,是****歐洲風景長期存在的一個特徵。

本文指出,在西方文明漫長的歷史中,各類嚴刑峻法一直是統治者用來宣示權力、維持社會秩序的主要手段。作為文明之邦的古羅馬,在對待犯人上甚至比周邊的蠻族更為殘暴。殘酷的刑罰不僅用於懲罰犯罪者本身,更意在以戲劇性的行刑過程與令人不安的身體傷害來向公眾展示犯罪的代價。因此,從中世紀到近代早期,西方的統治者一直都有意在公共場合製造種種殘暴場景。**暴力與屍體在生活中相當普遍,以至於它們成為了歐洲的一種日常景觀。**在鄉間,它們與如詩如畫的自然風光融為一體,“以至於它幾乎被認為是自然風景的一部分”。

作者指出,直到19世紀,這一現象才隨着中產階級的壯大而改變。新興的中產階級發展出了一種講究文雅與品味的新型文化。在他們眼裏,這些隨處可見的屍體與酷刑,連同乞丐、瘋子、深色的人種,都是粗俗的,應該被清除或區隔至看不見的地方——那便是貧民窟、少數民族居住區、瘋人院和監獄。

****本文選自《恐懼景觀》第十三章“公開羞辱與行刑”,段義孚著,徐文寧譯。****僅代表作者觀點,供讀者參考。

公開羞辱與行刑

部落社區(tribal community)並沒有供那些生活在其內部,可能擾亂治安的陌生人居住的永久天地。關於社會網絡內部的偏常者,通常流放就足以使其就範。女巫確實是來自內部的敵人,有時必須殺死她們,但這種殺戮並未被證明是一種正當的威懾辦法。因為部落成員會對一些更加微妙的暗示做出反應,所以也就無須公開進行司法制裁和處罰。不過,**如果無根的“陌生人”形成了社會的很大一部分,那麼社會約束就會失去效力。**統治者會因為恐懼他們的世界可能被打得粉碎,而用武力把秩序強加於人們頭上。由於想要使武力成為一種有效的威懾,當局者曾相信它一定得是嚴厲的和可見的。結果就是人們創造出了形形色色的懲罰,而在中世紀晚期到18世紀末期的歐洲,懲罰手段變得尤為突出和殘忍。

當人們相信死後還有一個來生世界,並相信他們的統治者有掌握今生和來世的力量時,採取嚴厲的身體處罰也就不是必不可少的。在埃及舊王國時期,一個人若是違反了寺廟禁忌,就會失去公民地位及死後按照神聖儀式下葬的權利。這意味着違規者不僅失去了此生的自由,也失去了來世歆享福樂的可能。不過到新王國時期,人們的這些形而上學的恐懼消減得如此厲害,以至於它們需要藉助對肉體處罰的恐懼(包括鞭打、斷肢和刺死)來得以增強。

古羅馬提供了關於這一進程的另一個例證。共和時期對叛國罪的處罰是剝奪公民權,其效果足以讓叛國者陷入生不如死的境地。流放看上去可能要比死亡更糟糕。不過,到帝國時期,像被剝奪公民權和判處流放這樣的懲罰,尤其是在其比較温和的形式下,已經不再讓人感到恐懼,甚或是不再給人造成極大的不便;違規者可能會被放逐外省,但在親友的幫助下,生活還能過得去。想要製造恐懼,處罰必須更加嚴厲。犯有各種違抗國家律法的罪行的羅馬帝國公民可能會被驅逐到某個荒島,在那種地方,他們的生存機會微乎其微,或者他們也可能會被處以死刑。到公元222年,所有的叛國罪一律處以死刑,僅有最輕形式的叛國罪除外。

羅馬在帝國時期引入嚴苛法律的原因有很多。其中一個原因是那種可被稱為“軍事化類比”的思維對羅馬社會的滲透。作為一位公民,羅馬人在家中享有廣泛的保護措施,可以反對行政官的武斷判決,但作為一名戰士,在紀律問題上,他要無條件服從長官的判斷。在這一點上,他僅享有最低限度的法律保障。隨着逐步獲取指揮戰爭的獨斷權力,皇帝不再把羅馬人看成公民,而是將其視作應受紀律管制的臣民和士兵。因而,最嚴厲的懲罰(包括斷肢和死亡)同樣適用於自由民。

**人們之所以能夠容忍日益增多的嚴刑,另一個原因是奴隸所受的殘暴成為一種日常景觀。**保護公民的法律不適用於奴隸,他們的主人通過讓其感受到痛苦和死亡,教導他們順從聽話。羅馬人(不論是自由民還是非自由民)經常可以看到奴隸被當眾鞭打或是被釘死在十字架上,為此還出現了一個專門服務於這一目的的地方——埃斯奎林郊原(Campus Esquilinus)。相似的行刑地在羅馬帝國每個大城市都能看到,其間佈滿了十字架和其他刑具;這些地方既是一種對奴隸和所有違法者的警告,又是一種嚴密和殘忍統治的標記。**在這種情況下,任何尊重公民權的感情也都會自然地衰退。對那些當權者來説,一開始很有必要採取嚴厲辦法來控制奴隸,然後是控制低層階級(或下層社會)的人,最後則是控制公民,尤其是在帝國境內的公民極大地增加以後。恐懼景觀是被有意創造出來的,因為當權者逐漸相信,痛苦和死亡的處罰必須公開執行,這樣它才會對潛在的反叛者和罪犯起到威懾作用。**正如昆體良(Quintilian)所説:“無論我們在哪裏,把有罪的人釘上十字架時,都會選擇一條人流最多的路,在那裏,多數人都能看到這一恐怖場面併為之所動。懲罰更多取決於其示範效應,而不是有罪者應得的報應。”

**與羅馬人相比,帝國邊緣的日耳曼人對待他們的違規者的方式要更加人道一些。**我們從塔西佗那裏瞭解到,只有那些反對整個社會的罪行,比如叛變投敵和臨陣脱逃,才會被處以死刑;至於對個體的最嚴重侵害,比如殺人,僅僅會被罰沒一定數量的牛羊。**在每個有戰鬥力的人都是無價資產的一個社會里,對謀殺犯和盜竊犯處以死刑和斷肢,並不會被認為是一種適當的做法。**英國也建立起了一套與此相似的懲罰系統。肯特的埃塞爾伯特國王(King Ethelbert of Kent)在7世紀頒佈了若干法律,規定了從通姦到謀殺的各類犯罪的罰款。每個案件中的罰款數目,都會根據受害者和犯人的地位高低做出詳細的調整。

到10世紀中期,處罰變得愈發嚴厲。之所以這樣,部分原因是當權者更加清楚地意識到了偷竊問題和其他社會混亂的徵兆。當艾特爾斯坦(Athelstan)把苛刻的法律引入他的王國時,他自己的行政官員和主教齊聲稱讚他。**越來越多的罪行,都用死刑和斷肢取代了物質賠償。**根據艾特爾斯坦頒佈的法律,如果巫術和魔術引起了死亡,就會招致死刑判罰。按照卡努特(Canute)頒佈的一條法律,通姦的婦女會被割掉“鼻子和耳朵”。

儘管征服者威廉廢除了死刑,但取而代之的卻是同樣可怕而且通常更為嚴酷的身體傷害的處罰。如果有人犯了某些罪,他的眼睛會被挖出來,或者他的某一部分肢體會被砍去,或者他只會剩下頭和軀幹。按照一位現代作家的看法,威廉的法律“使得這個國家到處都是一些像鬼一樣的人,只有頭和身體。他們沒有眼睛,沒有胳膊,沒有腿,只能**憑藉無方向的打滾來移動。**他們的生命通常都比較短暫,而且還得依靠親友的仁慈幫助,如果他們有這樣的親友的話”。

到16世紀,身體傷害的刑罰已經變成一種奇怪可笑或者多少有些怪異的公開儀式。為了砍斷一個人的手,可能需要半打或更多的官員。首先,堆木場的軍士會拿來捆綁犯人的木樁和繩子。然後,大廚會把刀子遞給肉類貯藏處的軍士,後者用它來行刑。禽畜部軍士帶着一隻雄雞站在一旁待命,準備用來包裹犯人的斷掌。其他參與者還有碗碟室文書衞士、軍士馬醫、主軍醫、雜貨室下士、馬匹下士和餐具室衞士。這樣精心制定程序,意在突出強調法律的莊嚴和罪行的極惡。

與其他懲罰形式相比,斷肢這一古老實踐可能會讓現代人感到更難以接受。這一懲罰形式存在了很長時間。在歐洲,它作為某些非殺人的罪行一直使用到18世紀。當局認為斷肢至少有兩個優點:相對花費較少;經此處理的犯人可以代為宣傳法庭、國王和國家的權力。

**中世紀所有的城鎮鄉村,以及每座封建城堡,都有其長期保留的懲罰工具。與現今時代的懲罰工具不同,中世紀的懲罰工具都是展示在外:它們醒目地立在路邊,靠近公共建築,位於集市廣場。它們是風景的一個正常組成部分。**從早期中世紀印刷品可以看出,英國依靠足枷這一刑具來懲罰眾多犯罪行為。它們被立於城鎮入口或是法院門前。足枷是專門用來處罰逃跑的奴隸和工人的;由於無法移動,他們只能等着主人來將其帶回。被懷疑犯有刑事罪的嫌疑人,在接受審訊前也會被帶上足枷;其中有些人等不到審判就已死去,其他人則可能由於血液循環受阻而失去一隻腳。1351年頒佈的一項勞工法令規定,凡是沒有足枷的村莊,都要設立。1405年的一條新法令規定,不設置足枷的鎮或鄉將被降級為小村莊。直到1890年,在一些偏遠村莊仍可看到足枷,而最後一次記錄在案的足枷使用則發生在1872年伯克郡的紐伯裏,當時有一個人因為在教區教堂裏喝醉酒並且胡鬧而遭受了這一古老的刑罰。

頸手枷示眾也是歐洲城鎮一個極為顯眼和熟悉的場景。可能除了足枷,沒有什麼懲罰能比它更為常用。幾乎每個市場都有頸手枷,這是因為地方當局若是忽略了及時給犯人套上頸手枷,就有可能失去控制市場的權力。在倫敦,有數十種罪行都被判以戴頸手枷,包括使用巫術,偽裝乞討,假造信件、債券和契約。**但是,戴頸手枷的人經常是因為有虛假的貿易行為。因此,在市場上設置這一刑具也就再合適不過了,在場的買家和賣主都會事先受到警告。在倫敦契普大市場,犯罪行為的本質會被清楚地展現出來。例如,一個賣壞肉的屠夫,除了被上枷,人們還會把他賣的發臭的肉堆在他面前燒掉。**與足枷相比,頸手枷帶給它的承受者的痛苦要更加巨大。雙手和腦袋都被卡在兩塊木板之間,有時耳朵也會被向後翻起釘在框架上。長時間暴露在圍觀者面前,被那些人嘲笑並投擲物品,很容易導致受枷者死去。法國也用頸手枷來處罰不誠實的商人,但主要是懲罰瀆神者。1347年頒佈的一條法令要求給瀆神者一律戴上頸手枷,同時明確允許人們朝其臉上扔污穢之物。受到這種虐待的話,戴頸手枷的人非常容易死去。

**與足枷有所不同,頸手枷有時會被連到大型物體上。16世紀巴黎市場中心的頸手枷與一座壯觀的十八米的高塔連在一起。與足枷一樣,頸手枷也有很長的使用歷史;****它是歐洲不斷改變的風景中極為穩定的元素之一。**近至1830年,英國官員仍在用頸手枷來懲罰造假者。1837年,英國議會才通過一道法案將其徹底廢除。

威廉·派恩,the Costume of Great Britain(“大英風俗“,1805年)中的頸手枷。

從中世紀晚期到約1600年,處罰方法既惡魔般地殘暴,又多種多樣。一些看似無足輕重的罪行,一旦威脅到地主的利益或是損及城市的尊嚴,犯罪者就會被處以死刑。在中世紀末期的德國(約1400年),一個人若在環剝樹皮時被抓住,他的腸子會被掏出來纏在樹上。對破壞界石的人的處罰是用犁頭讓其痛苦地死去。每個市鎮的習俗都有所不同。德國南部的處決方式包括輪子軋死、肢解、火鉗燙烙、活埋和燒死。一些刑具是如此殘暴,就連劊子手都認為它們實在有些過頭。1513年,紐倫堡的行刑官抱怨説,他們的工作讓人感覺不舒服,尤其是在需要活埋人的時候。他們無疑會想到一個慣偷伊麗莎白·舍倫-克勞斯(Elizabeth Schellen-Claus)的極慘死狀,她在1497年被活埋在一個絞刑架下。“這個可憐的傢伙一直掙扎個不停,直到她手上腳上的皮都裂成碎片,圍觀者都對她生出許多同情。”與這樣的野蠻程度相比,吊死應該算是一種仁慈的舉動。不過,不同於肢解和活埋(這兩者很快就都不見了蹤影),掛着在風中搖晃的屍體的絞刑架,是歐洲風景一個長期存在的特徵;在德國南部,它們就直挺挺地出現在重要法庭(尤其是城市法庭)附近。

同一時期的英國的懲罰方法同樣殘暴且多樣。當然也存在地區差異,這些差異既反映了罪行的本質,又反映了極深的地方傳統。歷史學家約翰·貝拉米(John Bellamy)寫道:

三文治的習俗裁決,所有殺人者都應被活埋在俗稱“賊場”的桑當。在佩文西,任何得到從輕發落的“有特權”的殺人者,將會被帶到鎮上大橋,在大浪到來時被拋入水中。在朴茨茅斯,殺人者會被燒死。在哈利法克斯,對竊賊的懲罰是將其送上古老的斷頭台。

類似這樣個體性的身體懲罰方法並未讓英國那些國王感到滿意,他們想要把權力都集中到自己手上。如果沒有得到古老地方風俗的認可,他們不願採取任何特別的處決辦法。他們更喜歡的是絞刑,從威懾效果來看,絞刑具有持續可見的優點。

塔西佗注意到,日耳曼人會把他們的奸賊吊死。至少從公元1世紀起,公開處決最常見的方法就是,把罪犯吊在樹上或高杆上。絞刑架和絞台像教堂的塔樓和城堡一樣無所不在,因而它們成為歐洲裝飾和藝術品的主題也就不足為奇。**在英國的城鎮和鄉村地區,絞刑架上或樹上吊着一個人的景象是如此常見,以至於它幾乎被認為是自然風景的一部分。**詩人和藝術家在他們的作品中描述絞刑架和搖擺的身體,就像弗朗索瓦·維庸(Francois Villon)的《絞刑犯之歌》,或是荷蘭畫家希羅尼穆斯·波希(Hieronymus Bosch)的《流浪的傻瓜》(Wandering Fool)中所描繪的那樣。

處決刑具是一種封建權利。法王查理五世(1337-1380)會授予某些區域使用兩根支柱的絞刑架的權力,支柱的數量是聲望或地位的標誌。有權使用八根支柱絞刑架的地主,會看不起只有資格使用兩根支柱的絞刑架的貴族。從中世紀到18世紀,法國死於絞刑架的罪犯遠多於死於其他方法的。結果就是,在每個城鎮和幾乎每個村莊,都有絞刑架,而按照習俗,屍體會一直吊在上面,直到腐朽變爛,化為塵土。

從12世紀起,巴黎成為絞刑的中心所在地。一個巨大的絞刑架挺立在聖馬丁和先賢祠之間的蒙福孔。這一巨大的建築由重石製成。十或十二層粗礪的石頭,組成一個九乘十二米的封閉堡壘。十六根柱子聳立在基石上,每根都有約九米高。柱子與柱子之間用雙木樑相連。木樑上纏有鐵鏈,用來吊掛罪犯的屍體。蒙福孔不僅被用來執行死刑,也被用來展示從全國各地運來的屍體。**1466年,它展示了五十二具罪犯的屍體。新屍體與那些被煮熟的、肢解或砍頭的罪犯的殘骸掛在一起,**後者被裝在皮革和柳條製成的大袋子裏。我們很容易就能想象出那幅讓人噁心的場面:巨型絞刑台,微明的天色,陰暗的暴風雲不斷從天上湧過,上萬只烏鴉啄食着絞刑架上的屍體。

在14世紀的英國,絞死違法者已是一個被接受的慣例。**其後它的廣泛使用,可以從當時的道路指南和旅行指南書中推斷出來,****在那些書裏,絞刑架成了路標。**下段引文出自約翰·奧格爾比(John Ogilby)的《英國行記》(Itinerarium Angliae),該書首版於1675年,並在18世紀的前20年裏有多種版本重印發行:

到了絞刑架和三座風車那裏,就進入了約克郡郊區……過了郊區(德漢姆),有一條小的上坡路,介於絞刑架和克洛克哈爾之間……走過哈爾街和埃平森林三十四里處,左邊有一個絞刑架……穿越潘米尼斯霍爾、希爾德拉瓦特,登上一座小山丘,右手有一個絞刑架……離開弗蘭普頓,沿着威爾伯頓和謝貝克右邊走,到一個絞刑架左拐,過一個石橋……從諾丁漢登上小山,路過一個絞刑架。

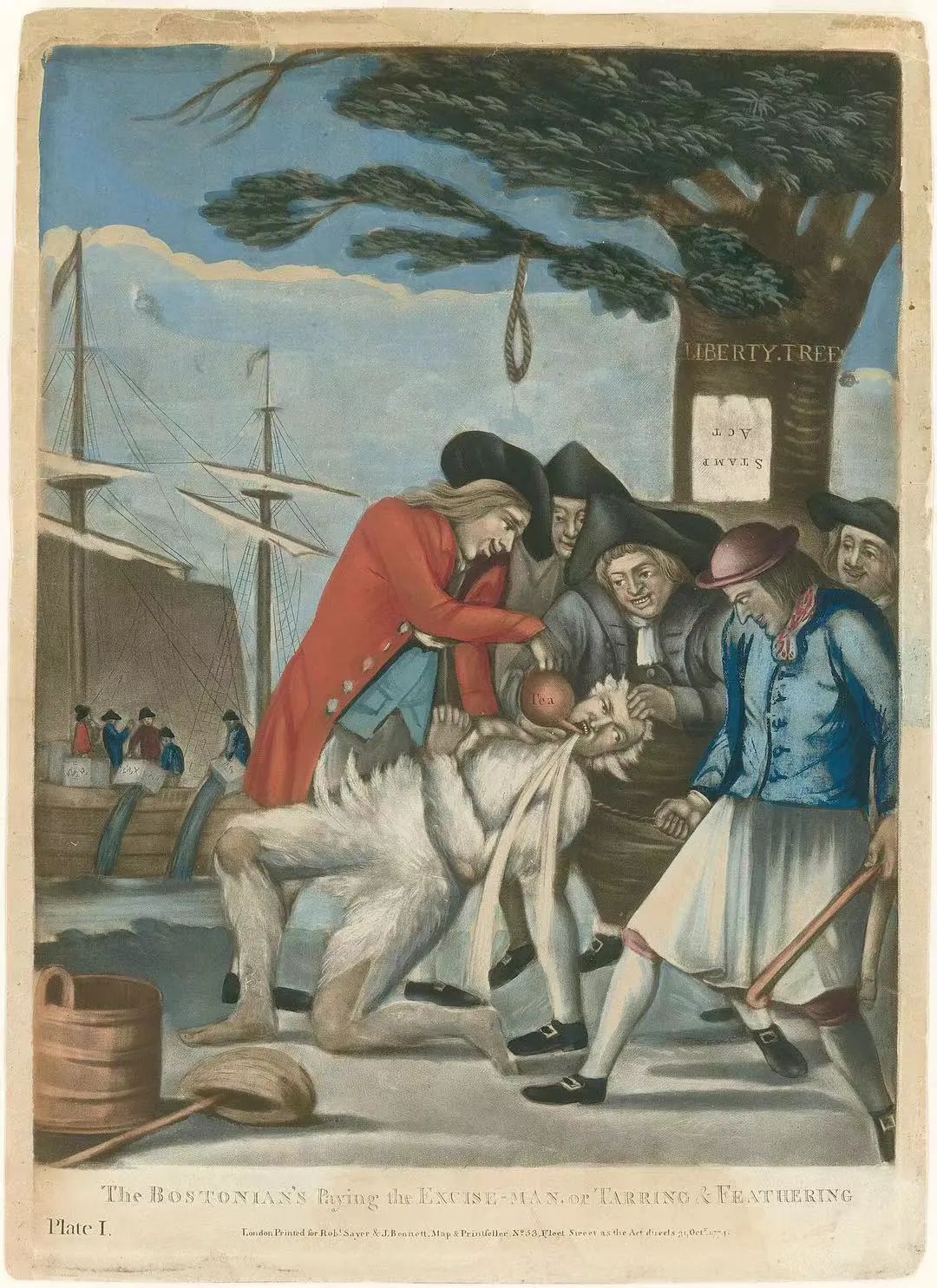

1774年,在波士頓傾茶事件完結不久,英國海關官員約翰·馬爾科姆被塗柏油和粘羽毛,並待處以絞刑。Philip Dawe, (1774)。

1774年,在波士頓傾茶事件完結不久,英國海關官員約翰·馬爾科姆被塗柏油和粘羽毛,並待處以絞刑。Philip Dawe, (1774)。

**為了防止“謀殺的恐怖罪行”,1752年通過的一項法律,使得用柏油塗抹重犯屍體以延長其展出時間成為合法行為。結果就是,英國鄉村地區出現了越來越多進入分解階段的塗抹柏油的身體,地方居民深受其嚇,以至於到了夜晚,人們寧可繞遠多走幾里路,也不願撞見這樣的景象。**不過,想要完全避開並不總是很容易。英國執法官員極為看重行刑地點所具有的意義;他們想要讓絞刑架接近犯罪現場,或是在罪犯家鄉的視線內。可見性是一個重要的考慮因素。威廉·萊文(William Levin)於1788年被處決,他被用鐵鏈懸吊在赫爾斯比的最高處,距離切斯特將近二十里。在那個地點,屍體可被鄰近幾個郡看到。絞刑架也會被做得儘可能高。當局建起一個六米高的柱子來展示威廉·喬布林(William Jobling)的身體,他因謀殺法官而於1832年在德漢姆被處決。

倫敦是英國的死刑中心,泰伯恩(Tyburn)刑場則是倫敦和米德塞科斯的絞刑中心。現存最早的泰伯恩行刑記錄是1177年。在1220年,因為要絞死的人日益增多,又另外增加了兩個絞刑架。當時泰伯恩可能是該國首要的絞刑場。在瑪麗女皇統治時期,泰伯恩有如此多的活計,以至於需要在城外其他地方,如梅費爾、弗利特街等處增設絞刑架。伊麗莎白一世期間,泰伯恩刑場的壓力不斷增大,以至於需要增添一個不同尋常的絞刑架:一個三角形框架,一次至少能絞死二十四個重罪犯。泰伯恩的刑具由此獲得一種壯觀的色彩,儘管還無法與巴黎蒙福孔刑場的規模相比。1783年,泰伯恩刑場關閉,在其六百五十年的使用年限內,至少有五萬人被吊死。

**已有許多人描寫過18世紀英國園林和風景的魅力;而我們容易忘記的是懲罰這一醜陋的風景。關於18世紀倫敦某些地區高雅建築的描寫也有不少,我們可能不記得的是,倫敦那時有了一個比較殘忍的綽號——“絞刑架之城”。**錫德尼(W.C.Sydney)相信,這一稱號是公正的:

不論外來者通過什麼途徑進入倫敦,由於隨處都能看到絞刑架,他對英國刑法的嚴厲性會有一種痛苦的感受。

如果他由北部郊區進入倫敦,他會路過芬奇利公地,在很短的距離內就會遇到肯定不是一個而是五六個的絞刑架。如果他坐在一輛公共馬車的外面或裏面,通過西區去往霍爾本或皮卡迪利,他在路上就會看到臭名遠揚的泰伯恩刑場。如果他是從外國港口出發,沿着泰晤士河前往倫敦港,他肯定會看到靠埃塞克斯一邊的珀福利特下方的沼澤地及另一邊伍爾維奇下方沼澤地的許多絞刑架,上面懸吊着一些反叛者或公海海盜的骷髏。如果他是徒步穿越城邊任一荒地或公地,除非他擁有超乎常人的堅強神經,否則突然聽到鐵鏈的響聲,看到某一個絞刑架上攔路強盜或攔路盜賊慢慢腐爛的屍體,他準會嚇個半死。

獨行夜路突然看到絞刑架,沒人會不為之心顫。他害怕的不是違反法律的可怕後果,而是屍體。此時他會體驗到一種極為原始的恐懼。不過,設計公開行刑和絞刑架的目的並不是為了產生一種奇異感;其本意是想威懾平民大眾,讓他們對現有權力保持尊重和敬畏。

絞刑是一個公眾事件。昆體良呼籲“要讓儘可能多的人都來觀看”,約翰遜博士抱有同樣的態度。對他來説,“絞刑意在吸引觀眾。如果吸引不到觀眾,它也就失去了存在的意義”。**18世紀和19世紀早期,絞刑吸引了極大的人流。**下層階級把泰伯恩的行刑日視為一個節日。這一場合激發出了一種歡樂的心情和一種喧鬧粗暴的狀態,因此,它被稱作“泰伯恩節”(Tyburn Fair)和“絞刑比賽”。**城中不同區域的工匠都會放下他們的工作,去參觀一次重要的絞刑。隨着日子一天天臨近,來自四面八方的人們聚集在紐蓋特監獄和泰伯恩之間的八九里地內。他們或者步行,或者騎馬,或者坐車,接踵而至。他們塞滿附近的房屋,擠滿毗鄰的道路,爬滿了梯子、平台和圍牆,泰伯恩刑場內更是人擠人。**人羣變得非常龐大和難以駕馭,正常的交通和商業被嚴重中斷,以至於當局最後決定放棄“將犯人押赴刑場”這一過程,改在關押這些人的紐蓋特直接行刑。即使這樣,人也沒有減少多少。約有四萬五千名觀眾觀看了1807年2月23日對約翰·霍洛威(John Holloway)和歐文·哈格蒂(Owen Haggerty)的絞刑。人們阻塞在紐蓋特監獄前和所有毗鄰街道的空地上。由於劇烈的身體碰撞,死了二十七個人。1824年在方特勒羅伊執行的絞刑,約有十萬人圍觀。在地方進行的絞刑與在倫敦的一樣受歡迎。在市鎮中觀看觀看絞刑的人,數量一點也不比倫敦的少;一聽説要執行絞刑,四鄰八鄉的人都會蜂擁而至。

南北戰爭前的美國南方上演着相同的病態戲劇。在南卡羅來納州,沒有什麼景觀能比絞死重犯招來更多的人並給其留下更深的印象。絞刑事先就會被人們很好地廣而告之,有時甚至會提前數週,而到了行刑那天,市民會從該地區各個角落出現齊聚一處,就像是在參加一場巨大的聯誼盛會。負責此事的當局想事比較周到,他們把絞刑架設在低平之地,四周有斜坡,就像一個圓形大劇場。自然坡度不足的地方,他們會修建木製平台,以便站在最後面的觀眾也能看得清清楚楚。

**公開行刑在吸引人羣上做得極為成功,但並未實現其預想目的。法律的威嚴極少給人留下什麼印象,其中許多人都利用這一場合來酗酒鬧事、打架鬥毆和偷盜。圍觀者並沒有看輕那些因犯重罪而即將被絞死的人,他們極少會像對待那些戴足枷或頸手枷的輕罪者那樣去嘲笑他們。**事實上,人羣經常向重罪犯致以熱烈的歡呼,就像他們個個都是英雄。瀕臨死亡給他們塗抹上了一份別樣的魅力。圍觀者把自身充滿激情的興奮及其醉酒享受都歸功於他們。對死刑犯的敬畏甚至超出了對死亡的敬畏。在英國的不同地方,巫術般的力量都被歸於絞刑犯的屍體。一種比較簡樸的民間看法認為,觸摸犯人的屍體能治好皮膚病、甲狀腺腫瘤或出血的腫瘤。

所有這些後果中,沒有一樣是法律官員預先想到的,他們把公開行刑看成一場世俗的道德劇,相信它對普通大眾是一種強有力的威懾。英國小説家菲爾丁最早對公開行刑進行了雄辯的批判。他在1748年被任命為治安法官,這給了他從內部瞭解倫敦犯罪情況的機會。他確信,絞刑並沒有阻止罪行,相反,它是中世紀搶劫案增加的原因之一。如果想要讓民眾感到恐懼,最好不要賦予絞刑狂歡節的意味。“幕後兇殺,如果詩人知道怎樣處理它的話,會比在人們眼前發生,讓人產生更大的恐懼。”怎樣才能創造出一種更有效的恐懼景觀呢?傑里米·邊沁(Jeremy Bentham)這一位尋求緩和嚴刑峻法的改革者因此主張,不要私下行刑,而是應該採取一種更好的儀式,以便把恐懼刺入罪犯和旁觀者心中。黑色的絞刑架,一身黑衣的執法官,一個戴面具的行刑官,莊重肅穆的宗教音樂,可能會“讓圍觀者在接受一份重要經驗前做好心理準備”。

1868年,公開行刑在英國被廢除。19世紀早期,有很多證據表明,恐怖的狂歡節促進了而不是阻止了社會混亂和暴力。如果説它嚇唬住了一些人,那它也嚇唬錯了——它嚇住的是那些敏感守法的公民,而不是那些冥頑不化的罪犯和惡棍。

狄更斯強烈倡導對公開行刑進行改革。他明確地講清楚了越來越多的法律制定者所持有的觀點,這些人譴責公開行刑的荒唐及其製造的恐慌。1849年,狄更斯目睹了在馬販巷監獄執行的對喬治·曼寧(George Manning)夫婦的處決。他看到,天快亮時,竊賊、妓女、惡棍和流浪漢一擁而入。成千上萬張面孔抬頭仰望,金色的太陽給它們鍍上一層亮光,而在他看來,這些面孔展現出了殘忍和説不出的噁心。人羣的快樂顯得非常可憎,以至於他認為“人應該為他那副皮囊感到羞愧”。三年後,狄更斯再次回想起這一場面。他無法忘記吊在監獄大門上的兩具屍體。“有好幾個星期,一想到監獄外的場景,我就會不由自主地想到那兩具懸吊在清晨空氣中的屍體,不論我怎樣想讓自己不去想都不行。”

**在英國與在美國(要更早一些)一樣,導致終止公開行刑的觀念和情感有許多,**其中之一就是日益壯大的中產階級不斷增長的情緒。這個階段的成員越來越難以容忍他們認為粗俗和粗暴的東西。**隨着他們的品位變得更加文雅,他們便想把那些粗俗和暴力的東西統統從生活中清除掉。**如果窮人、精神病患和違法者都不存在,那便再好不過了。次佳之舉就是將他們加以區隔:窮人住在貧民窟和少數民族居住區,瘋子和罪犯住在瘋人院和監獄——一句話,離市區越遠越好。