恭喜她,越獄成功_風聞

柳飘飘了吗-柳飘飘了吗官方账号-昨天 22:02

作者 | 柳飄飄

本文由公眾號「柳飄飄了嗎」(ID:DSliupiaopiao)原創。

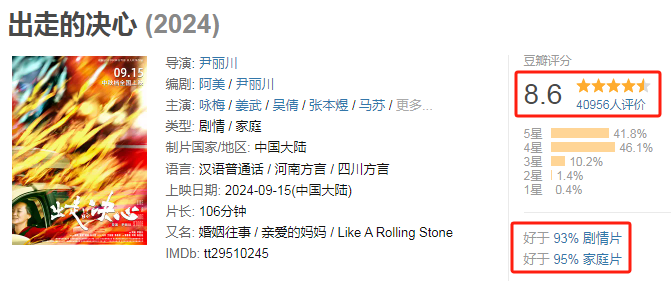

料到《出走的決心》口碑會不賴,沒料到它居然能領跑全年國產片。

改編自50歲自駕遊阿姨蘇敏的真實故事。

詠梅、姜武、艾麗婭等演技派出演,導演尹麗川名不見經傳,此前事業以寫作、編劇(擔任過《山楂樹之戀》的編劇)為主,如今在影視圈正在冒頭。

這個配置一看就穩妥,就是很難讓人覺得有爆相。

再加上近些年類似的打着“改編自真實故事”噱頭的女性作品雖不少,但多數質量感人,甚至不乏拍出辱女感的披皮黑大作,被騙麻的觀眾也不敢再抱期待。

《出走的決心》偏殺出了重圍。

它的成功驗證了一個事實——

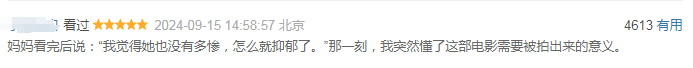

內娛最稀缺的不是偉大,而是正常。

只要你拍出了正常的女人,觀眾就願意給你超常的喝彩與掌聲。

“親愛的媽媽”

有個冷掉的熱知識,《出走的決心》原定的片名叫《親愛的媽媽》(還有一版叫《婚姻往事》),為此引發了一輪規模不小的批判,未上映就被預言又是“圈錢爛片”。

網友評論乍一看有理有據——

每個女性首先是自己,你們不能用一個社會身份去限制她,這樣違背了蘇敏獨立自由的精神云云。

直到我進了電影院,才懂得這個原標題起得有多貼切。

上述的評論本質上沒錯。

但《出走的決心》所描繪的,恰恰就是三位母親被自己的社會身份囚困的現實。它不旗幟鮮明地主張獨立,是因為她們的確沒有得到過。

李紅(詠梅 飾),劇中女主,也即現實中的蘇敏。

出生在窮苦的傳統家庭,曾有一個觸手可及的大學夢,卻被自私的父親扼殺。

她差點就抓住了改變命運的機會,卻仍舊陷入了現實的泥沼。

後來,她為了逃離這個束縛自己的家,親手把自己嫁了出去。

她天真地以為,自己看中的人會和父親不同。

李紅媽媽(艾麗婭 飾),一個沒有分配到姓名的老太太,丈夫剝削女兒時她不吱聲,兒子太廢她又勸李紅當扶弟魔。

當李紅質問她為什麼不護着自己,她只是若有所思地回憶:小時候她媽媽給弟弟蒸白麪饅頭,給自己吃窩頭,她從沒有過意見。

還有孫曉雪(吳倩 飾),李紅的女兒,一個事業心極強的當代女人。

可自從生下孩子,她丟了工作、被困在了家中,原以為能成為獨立女性,卻不知不覺重疊了媽媽的軌跡。

她共情媽媽與外婆嗎?

有,但不多。

為了追逐事業,她果斷把自己的困境無痛轉接給李紅,甚至聲色俱厲地質問她為什麼不能多帶幾天孫子,好讓她逃出代際循環。

親愛的媽媽們,無人親,沒人愛。

她們甚至不知道自己的痛苦來源於身份之外,於是只能互相戕害。

上一代人不知“自我”為何物,活成了被封建理念附體的殭屍,只會重複着咒語一般的話語,企圖借更多温馴的身體來還魂。

下一代人學會了照鏡子,從無數的女性身上看到了自我,卻不知道鏡子對面的人是真實存在的。

哪怕那是自己的母親。

她苦悶、焦慮、抓狂、歇斯底里,卻還是寄希望於讓母親承接自己的枷鎖,以獲得相對的自由。

Girls help girls,原來是一種亙古有之的傳統,它在傳統倫理裏是一種叫“母職”的遺傳性創傷。

夾在中間的李紅,上要繼承母親愛男主義的衣缽,下要收拾女兒搞事業遺留的爛攤。

三代媽媽的人生,氣氛肅殺到讓人喘不過氣。

那麼,這一難題的答案是什麼?

出走?

並不是。

出走需要決心,並不因為它是解開女性枷鎖的鑰匙。

相反,正因為出走解決不了任何現實的困難,因此選擇它便是選擇了代價。

對媽媽而言,“自由”和“負責”是單選題。

她們一生都揹負着命運的重擔往高處爬,如今在山腰,要麼是咬咬牙,繼續將負擔背上頂峯;要麼只能狠狠心,把一切就地拋下。

然後,跳。

決心

所以,《出走的決心》實際上辜負了不少人的期待——

它不是致敬女性自立的爽文,而是用了九成的筆力去講踏出這一步的代價。

易卜生的《玩偶之家》創造了那個膾炙人口的覺醒形象——出走的娜拉。

大眾喜歡這個逃離家庭的獨立女性意象,於是國產影視也喜歡。

但在如今內娛的獨立女性敍事裏,娜拉出走前、出走後的困境,都鮮少被考慮到。

老實説,在時興無視現實、空喊口號的熱潮裏,《出走的決心》這份“辜負”來得恰逢其時。它確如一盆冷水澆頭,但並非為了讓女性卻步,而是讓你在做重大決定之前,保持一份清醒。

大多數人慣於被洪流推着走,温順地滑入漩渦中心。

要逆流做出正確的抉擇,你必須清醒地捋出那道裹挾你的力是什麼。

李紅嫁給了一個事事要分賬的吝嗇鬼。

這原本沒什麼,但她的學歷、性別、家庭身份讓她二十多就下了崗,數十年只能靠打零工賺家用,以此維持自己在家中可以忽略不計的尊嚴。

魯迅在一個世紀前評論《玩偶之家》時,便有極其辛辣的洞見:“人生最苦痛的是夢醒了無路可以走……夢是好的;否則,錢是要緊的。”

可經濟上的貧困,只是擋在李紅面前最基礎的一關。

弔詭的事實是,女性的“覺醒”本質上是很“反女性”的。

因為女人在誕生的時刻,便意味着豐沛的同理心、強烈的責任感、由衷的利他性、無我的奉獻精神。

選擇出走的一剎那,你要背離的不光是無數指向自己的責任,還有自己曾經賴以存在的方式。

想去參加同學會,女兒臨產需要人照顧,作為媽媽她義不容辭;

開始考駕照時,女兒女婿忙工作,丈夫忙釣魚打乒乓,孫子無人照顧,她是唯一一個被指責自私不顧家的人;

等到把自駕遊設備揹回家,女兒剛好開啓產後事業第二春,她又成了24小時託兒所;

最窒息的是,等李紅拼命掙出首付提回了車,一生拘謹温良的她一時怯了,沒立刻試駕。

於是車子旋即成了丈夫的座駕,而她被女兒親自推上副駕駛。

片子有個貫穿始終的意象:魚。

丈夫抱怨她不懂怎麼燒魚,斥責她不敢殺魚是懶是裝。

由此引出他pua李紅的永恆三字訣:“明事理”。

什麼叫明事理?

大概就是明白,她和案板上任人宰割的魚肉並無差別。

矛盾正在於,李紅明白不了。

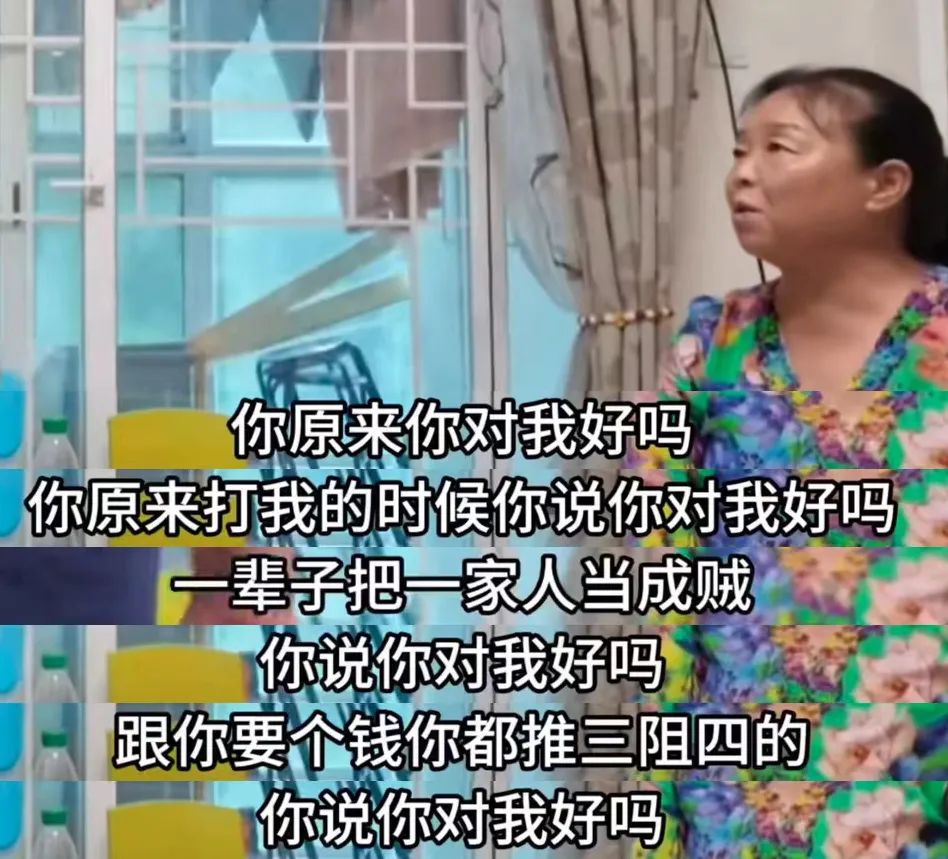

片中她和丈夫有一次激烈的爭吵——

她始終付出自我,始終收穫數落,一句“你圖些什麼你自己知道”終於把她逼至瘋狂。

她追問着這個男人,也是在追問自己,這一切都是圖啥?

最後,甚至要血刃自己才能稍稍釋放無盡的痛苦。

對啊,到底圖啥?

答案是不圖啥。

恰如男人所説,這只是她出廠就該自帶的功能。

心肺功能不好的,建議謹慎觀看此片,否則很容易一口氣上不來。

因為電影絕大多數的篇幅,都在講述女主如何被長達半個世紀的人生折磨。

一個出走的決定,是結尾才鬆開的氣口;無數種走不了的理由,才是它的核心所在。

也直到這時,我們才看到了“娜拉”們最先進的經驗——

- 沒一個老孃們像你這樣

這麼自私

- 今天我不自私一回

我都對不起你這話

下不了決心是因為女性道德使我們羸弱,恐懼那些罵名。

而下決心的唯一方法也許是——

主動迎上罵名。

花·刺

“達洛維夫人説她自己去買花”。

也是一個世紀前,作家弗吉尼亞·伍爾芙以這句話展開了她的名篇《達洛維夫人》。

這部小説只寫了一個女人如何度過自己的一天。為什麼是這一天,我們不知道,它唯一特別的地方,可能是女主角這天第一個念頭,居然想到了“自己”。

給自己買花這個意象也出現在《出走的決心》裏。

李紅年輕時豔羨藝術作品裏那些購買鮮花裝點生活的女性,也為自己準備了一個花瓶。婚後重新打工賺到錢後,她第一筆消費就是為自己燙了個頭,順便買了一束花。

即便在她最壓抑、痛苦的中年時光,花也從未離開過她的生活,像個渺茫但珍貴的希望支撐着她的意志。

坦白講,《出走的決心》並不算一部盡善盡美的電影,在許多層面上它還有粗糙、不成熟之處。

但它質樸的定調,卻實現了對國產女性影視的彎道超車。

恰如導演尹麗川所説,劇組不是不知道大眾期待的是一部爽利的女性公路片,但她們還是選擇了去拍一個磨人的痛苦故事,歷數女主出走前的人生。

要知道,一部電影區區兩小時的體量是裝不下多少關於女性的真理的。

既然如此,不如就用這有限的篇幅去描繪她們現實的人生、具體的掙扎,這遠比一部勵志雞湯要更有價值。

它拍一個女人要經歷多少摧折,才會意識到花原來可以自己買給自己。

你眼見着她的凋零。

枯坐,放空,陽台的欄杆幻化成鐵籠,丈夫是她的獄警。

有人説,這電影醜化了男性角色,帶有對立視角。

可一看網友們現身説法,你就知道電影甚至稱得上美化了爹們。

但凡瞭解過蘇敏的真實經歷,便知道《出走的決心》已手下留情。

與丈夫的一段爭執裏,蘇敏阿姨氣血上湧,用一連串問句質問那個多年來對自己施行家暴、虐待、欺辱的男人,字字泣血。

對方呢,只回答“我到現在也沒擱外邊找小三啥的”。

瞧,這就是他對自己的全部要求。

女人可能是世界上最懂忍耐的生物,所以她們忍無可忍時,往往已有了斷腕的壯烈。

達洛維夫人自己買花,花帶刺,她咬牙攥在手上。

讓她不願放手的,是那沁人心脾的氣息。

自由的氣息。

我們看見她副駕駛上沒有旁人,只有花團錦簇。

我們看見她帶着微笑,朝着未知開去。

時時刻刻

其實到這,《出走的決心》還是差了一口氣。

——也不能賴它,畢竟它視野有限,預言不了出走的女人能走多遠,前路何在。

而這口氣,恰好可以用我摯愛的電影《時時刻刻》補上。

在不同時空裏,三個女人正在經歷各自生命中的一天——

2001年,現代女性克拉麗莎(梅麗爾·斯特里普 飾)決定自己去買花。

1951年,家庭主婦勞拉(朱麗安·摩爾 飾)收到了丈夫送給她的鮮花。

而1923年,一個叫弗吉尼亞·伍爾芙(妮可·基德曼 飾)的女人正在構思自己新小説的開頭。

如此大跨度的人物設定,為我們快速展示了女性在不同時代的面貌。

克拉麗莎與女友同居十年,領養了一個小孩,事業、家庭都有聲有色,似乎完全跳出了傳統的女性困境;

勞拉生活在濾鏡都金光閃閃的戰後黃金年代,生活富足清閒,但被困在廚房之中,是典型的相夫教子式賢妻;

至於伍爾芙,她才華出眾,卻因病被困在偏遠的郊外,筆鋒有多自由,身體就有多束縛。

但這三條脈絡又是怎麼統一的呢?

首先,儘管看起來差距再大,她們共享的仍是同一種焦慮——

迷惘。

一種不知自己為何如此痛苦,更不知如何逃離現狀的極端焦慮。

哪怕克拉麗莎這樣的獨立女性,依舊被不安與痛苦籠罩。

這一天她正為自己時日無多的朋友理查德準備最後的聚會,理查德極為悲觀,生命的未知讓克拉麗莎一直遊走在崩潰邊緣。

然後,她們的際遇產生了跨時空的聯動——

伍爾芙在煎熬中寫出了那部《達洛維夫人》;

勞拉讀到了這本書,在強烈的精神震顫下決定丟下丈夫小孩,離家出走;

而那個被拋棄的小孩,多年後成為了一心求死的理查德。

《時時刻刻》甚至不去講太多具體的困境,而只瀰漫着一種亙古就有的壓抑。

她們存在,所以她們痛苦。

但哪怕下定決心,也難以出逃,畢竟可供參考的經驗太少。

就像李紅,她的出走仍是謹慎的試探、孤獨的開拓——

我就想出去看看

看看日子

還有沒有別的過法

無他,只因她前方的永遠不知是康莊大道還是萬丈懸崖,而她身後的是恆定的一片狼藉。

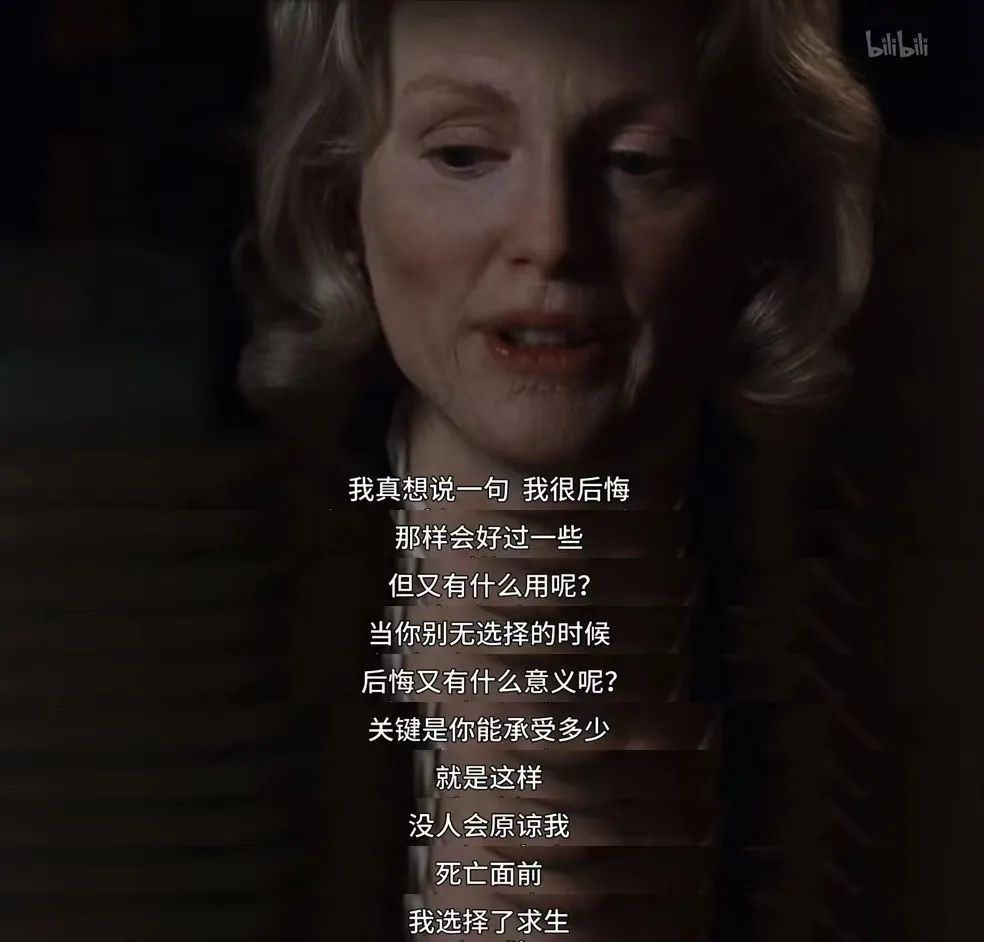

理查德在這一天選擇了自殺,垂垂老矣的勞拉終於現身。

她獻上這樣一番自白,仍舊疑惑,但其實已經暗含了她的答案——

我真想説一句 我很後悔

那樣會好過一些

但又有什麼用呢?

當你別無選擇的時候

後悔又有什麼意義呢?

關鍵是你能承受多少

就是這樣

沒人會原諒我

死亡面前我選擇了求生

死亡面前她選擇了生。

對她而言,這道選擇題甚至不是“自由”與“責任”的困局,而是你死與我活的賭注。

失職的母親總被溯源為原生家庭創傷的起源,而失職的父親只是一個常規的父親。

代價一直存在,它和鮮花一同捆綁出售。

這或許才是現實——

出走的決心不來自一時的悍勇,而來自受難的時時刻刻。

但除了這太過悲觀的預期,其實我們還是能見到鮮活美麗的部分——

伍爾芙自己在絕境中難以脱身,卻寫出了那麼多自由的靈魂,改變了此後無數人的生命。

這種深邃的聯結,是足以打破隔閡、跨越時空的。

電影之外,蘇敏與詠梅有一次動人的會晤,她們都為彼此帶了開得熱熱鬧鬧的鮮花。而盛放花朵的玻璃瓶,正是電影裏李紅為自己買的那隻。

而電影外,蘇敏也曾在21年的自駕遊路上,給同齡女性送出過1000朵鮮花,沿途傳遞這份尋找自我的勇氣和希望。

蘇敏阿姨説,她喜歡電影給女主起的“李紅”這個名字,因為它足夠普通,容得下千千萬萬和她一樣的女性,能代表她們共同面對的困境。

這大概是整部電影最美好的插曲——

原來一人為自己買花,所有人都能共沐芬芳。

本文由公眾號「柳飄飄了嗎」(ID:DSliupiaopiao)原創,點擊閲讀往期精彩