納斯魯拉遇刺背後,隱藏着以色列恐怖的數字監獄_風聞

酷玩实验室-酷玩实验室官方账号-50分钟前

英國小説家喬治·奧維爾在《1984》中描述了一個被時刻監視的反烏托邦世界,在大洋國,所有人都生活在無處不在的電幕監視下。在電幕的那頭,從未露面過的老大哥正在窺探着屏幕。

“老大哥在看着你”(Big brother is watching you),這句《1984》的經典台詞,如今卻在以色列控制的土地上變成了現實。

2024年9月17日和18日,席捲黎巴嫩全境的BB機爆炸案造成了至少32人死亡,2000餘人受傷,傷亡者包含黎巴嫩真主黨成員以及不少平民。

黎巴嫩真主黨總書記哈桑·納斯魯拉(Hassan Nasrallah)稱自己的組織受到了“黎巴嫩歷史上前所未有的沉重打擊”,誓言讓以色列血債血償。

然而沒過幾天,在2024年9月28日,納斯魯拉本人也在以色列發起的襲擊中被炸死了。

從尋呼機爆炸案,到納斯魯拉遇刺,當代以色列能夠從人羣和城市的水泥森林中精準地識別反抗的個體,併發起定點襲擊,這種透明性意味着,20世紀的游擊戰模式已經難以為繼。

0****1“電信暗殺”的慣犯

當然,這並不是以色列第一次通過電信設備實施暗殺。

通過滲透電力、網絡和通訊等基礎設施,對敵對方實施非常規作戰,已經成為以色列安全機構的慣用手段。

1972年,慕尼黑慘案爆發,巴解組織在慕尼黑奧運會上殺害了11名以色列運動員。作為報復,以色列特工潛入巴解組織領導人哈姆沙裏的家中,在其老式電話中植入炸彈,並在哈姆沙裏接聽時遠程引爆。

更為經典的案例出現在1996年,那年,哈馬斯組織的炸彈工程師阿亞什(Yahya Ayyash)成為人類歷史上第一起遠程遙控手機爆炸案的受害者。

以色列安全機構發現,阿亞什本人行事極為謹慎,一般只使用朋友奧薩馬·哈馬德(Osama Hamad)的手機和外界聯繫,不過巧合的是,奧薩馬的舅舅卡米爾·哈馬德(Kamil Hamad)正是以色列的線人。

以色列安全機構製作了一款內置炸藥的手機,要求卡米爾將手機贈送給侄子哈馬德。1996年1月5日,以色列情報人員監測到通話信息,在確認通話者為阿亞什後,便引爆手機,將阿亞什遠程擊殺。

2000年,法塔赫活動家薩米·馬拉比(Samih Malabi)在接聽電話時,手機突然爆炸,馬拉比當場死亡。

除了遠程遙控手機炸彈,以色列也常常滲透地方的網絡和電力基礎設施。

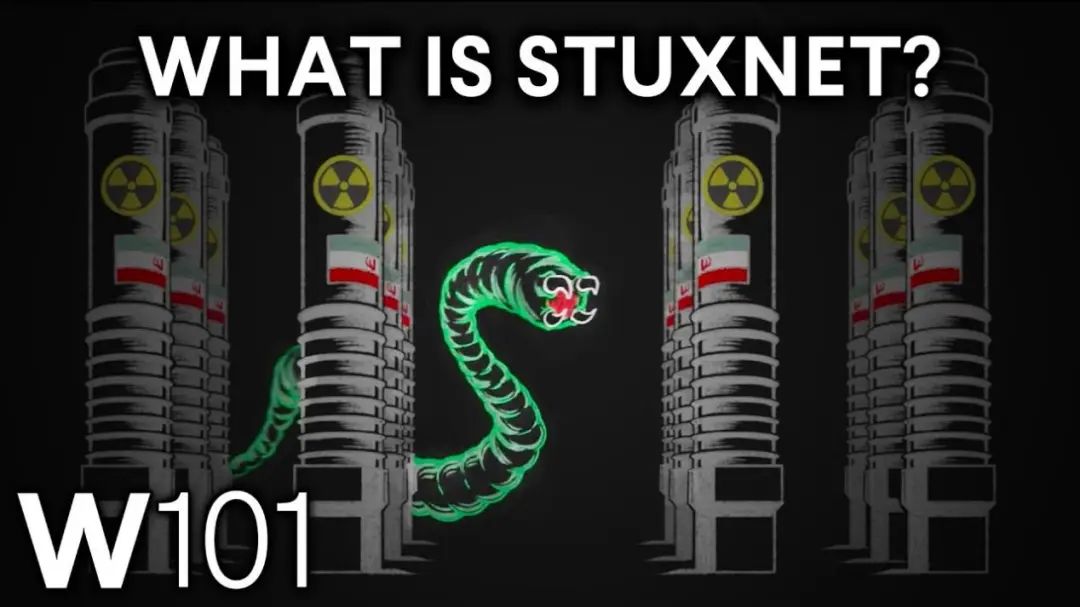

2010年,以色列通過計算機蠕蟲Stuxnet攻擊伊朗納坦茲核設施,造成大量鈾濃縮離心機癱瘓。

2021年4月,以色列遠程破壞納坦茲核設施的電力系統,再次毀壞多台離心機。

相比於此前的襲擊,黎巴嫩爆炸案的新穎之處不在於手段,而在於組織模式。對全球供應鏈的滲透取代了密探的蠅營狗苟與技術操控,將針對具體個體的定點清除轉化為集體性殺戮。

爆炸案發生已逾十天,但以色列如何通過全球供應鏈調控貨物的流向,確保貨物流向宿敵的手中,又在何時安裝爆炸裝置,仍然撲朔迷離。

這樁謎案意味着,黎巴嫩,連同周邊國家正日益墜入以色列的控制網絡中,更具諷刺意味的是,黎巴嫩人選擇使用尋呼機,本身就是逃脱以色列數字監獄的絕望嘗試。

02 暗殺背後:以色列的數字監獄

以色列是全球最大的監控技術輸出國之一。

根據非政府組織Privacy International 2016年的報告,以色列當時就擁有27家從事監視技術研發的企業,而以色列監視技術設備的出口額甚至一度超過軍火出口額。

在以色列,監控技術有着生機勃勃的土壤。

猶太情報機構的歷史甚至早於以色列國的建立,1918年,在英國人的主導下,猶太人情報局成立,該機構的主要目的是探查有關阿拉伯領導人和阿拉伯民族主義者的信息。

英國治下的巴勒斯坦地區

自1948年建國到80年代,以色列針對阿拉伯人,尤其是巴勒斯坦人的監控手段主要是人口登記、製作身份卡片、土地調查和建造瞭望塔等傳統技術。

約旦河西岸的瞭望塔

然而,在過去的40年間,以色列的監控技術實現了數字化轉型,手機與網絡監控、生物學數據收集逐漸成為安全機構的新寵。

以色列的數字殖民主義獲得了科技巨頭的支持,谷歌和亞馬遜等數字技術公司是以色列軍方最主要的合作伙伴之一。

為了歡迎谷歌首席執行官埃裏克·施密特2016年訪問以色列,以色列空軍部隊聚集在基地拼寫“谷歌”

2013年,谷歌發起E-nnovate Israel計劃,為以色列政府提供信息和通信技術的系統模型。

2015年,時任谷歌CEO 埃裏克·施密特,為以色列情報單位8200部隊前長官開發的網絡安全倡議注資1800萬美元。

施密特(右)與以色列首相內塔尼亞胡(左)

2021年,谷歌與亞馬遜擊敗微軟和甲骨文,跟以色列政府簽訂了價值12億美元的雲計算投資合同,該項目被稱作Project Nimbus,其紙面內容是在以色列建立新的數據中心,並允許以色列政府使用內置工具進行機器學習、數據分析和應用程序開發。

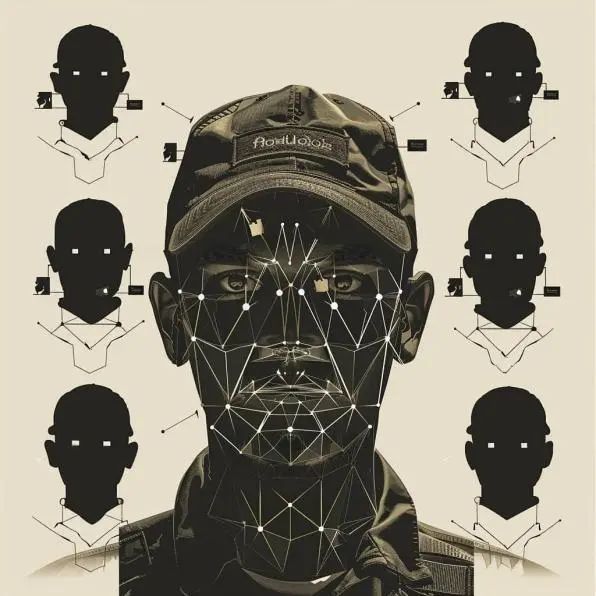

以色列國防軍是Projet Nimbus的主要用户,它將相關技術廣泛用於面部識別,智能圖像分類、目標跟蹤,甚至以此分析表情、文字中流露的情感狀態。

以色列官員網絡部門官員Gaby Portnoy曾公然表示,該合同有助於以色列對哈馬斯組織展開軍事報復。

藉助硅谷的技術支持,以色列將加沙與耶路撒冷變成了“數字監視技術的實驗室”,在這裏,現實和虛擬世界每一個微小的細節都被監控系統吞噬、咀嚼,最終被消化成一張張逮捕令。

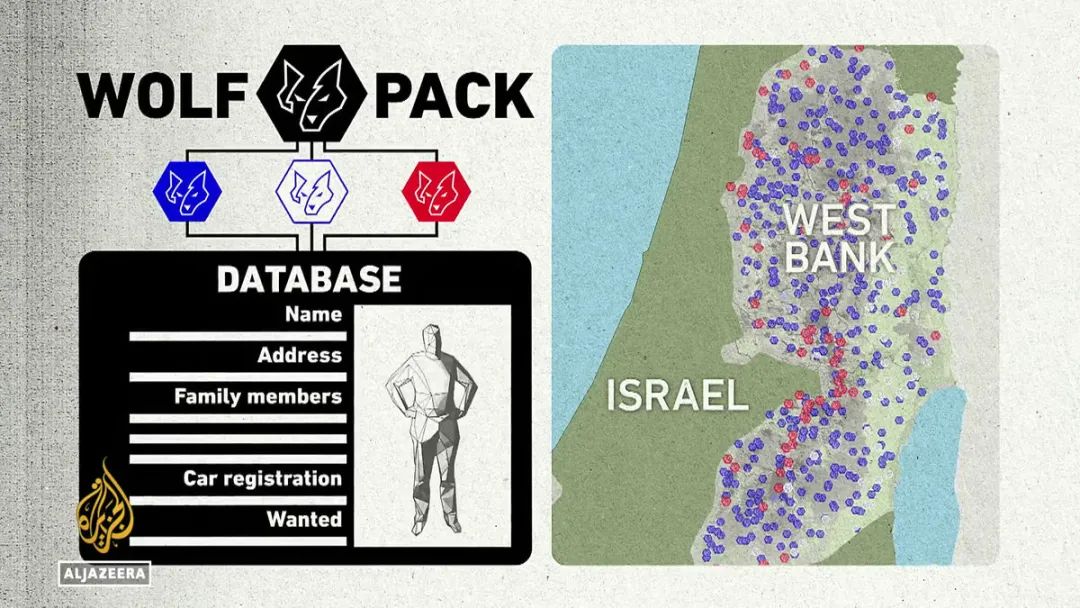

在現實世界,以色列實現了對每一個巴勒斯坦個體的識別和記錄,以色列人口、移民和邊境安全管理局(PIBA)要求所有年滿16歲的巴勒斯坦人註冊“智慧卡片”,作為進入以色列控制區的准入證,該卡片包含照片、住址、指紋和其他生物識別特徵。這些生物信息均被儲存在一個被稱作Wolf Pack的數據庫中。

現在,假設一個巴勒斯坦人試圖從東耶路撒冷前往約旦河西岸,他需要首先穿過密集的攝像頭網絡。以色列人在東耶路撒冷運營着一個由數千台閉路電視攝像機組成的網絡,平均每五米就有一到兩台攝像機。以色列人將這一監視系統稱作Mabat 2000。

在街上,如果這個巴勒斯坦人表現異常,他隨時可能被巡查的警察攔下,警察可以在智能手機上打開“藍狼”(Blue Wolf)程序,調出Wolf Pack中儲存的數據,對他進行身份核查。

當他穿越以色列本土,到達以色列和西岸接壤的希伯倫地區時,軍事檢查站的士兵會攔下他的腳步,命令他接受“紅狼”(Red Wolf)系統的篩選。

“紅狼”能夠自動識別巴勒斯坦人的面孔,並將面部特徵同數據庫進行比對,只有被系統識別為“安全”的人才能通過,其他人則將被拒絕入境,甚至逮捕。面部識別系統的運作並不穩定,常常有平民錯誤地被標記為軍事人員,拒之門外。

如果這個身心俱疲的巴勒斯坦人回到家後,竟然敢於在Facebook上指責以色列人的不人道,那麼他會面臨新的麻煩。在虛擬世界,巴勒斯坦人仍遭到嚴密的監控。

加沙地區的信息與通信技術部門幾乎完全由以色列控制。

巴勒斯坦成立最早的電信公司Jawwal,僅能在900MHz頻段中分到4.8MHz,以滿足12萬用户的需求,另一家運營商Wataniya Mobile也只有在以色列同意發佈頻率時才能運行。同時,以色列一直推遲向兩家巴勒斯坦移動運營商提供3G和4G頻率,直至2016年前後,巴勒斯坦人還只能使用2G網絡。

面對重重限制,很多巴勒斯坦人不得不使用以色列運營商的服務。據統計,以色列運營商佔據了巴勒斯坦20-40%的市場份額。

以色列通過一系列複雜的算法程序監視巴勒斯坦人的數字空間,他們的監測軟件在巴勒斯坦人最喜愛的社交媒體Facebook上晝夜不息地巡視、監測、識別“shaheed”(殉教者)、“Al Quds”(聖城)等敏感詞彙,將相關表述者標記為潛在的暴力分子——哪怕他們並未實施任何暴力舉動。

2015年,在以色列襲擊阿克薩清真寺釀成的衝突中,800多名巴勒斯坦人因為在Facebook上發表反以色列言論遭到逮捕。

對當局來説,是否逮捕可疑分子,以及如何量刑取決於許多偶然因素。例如,敏感言行獲得的點贊、評論和轉發量越多,表述者被逮捕和起訴的概率越大,量刑也會更加嚴重。

面對巴勒斯坦人,Facebook上的詞彙監視只是第一道篩選網,在確定可疑對象後,以色列會直接黑入賬號竊取信息,或者製作Facebook假賬號,偽裝成志同道合者,接近可疑對象。2015年,有多名巴勒斯坦活動家反映,有一些取着阿拉伯名字,以巴勒斯坦國旗作為頭像的Facebook賬號聯繫到他們,詢問參與抗議的巴勒斯坦人姓名。

一位前情報部門長官透露,以色列竊取的信息包括巴勒斯坦人的性取向和情感狀況,當他們發現某個有價值的目標是同性戀,或在婚姻關係中出軌時,就會蒐集ta的私密照片和視頻,利用這一點威脅對方充當自己線人。

因為在加沙的神權政治中,同性戀和出軌將招致殘酷的懲罰。

因同性戀傾向被巴勒斯坦當局判處死刑的巴勒斯坦青年Ahmad

當然,監視巴勒斯坦人的不止以色列,巴勒斯坦的政客也在監控和懲戒政權的批評者,兩者的差異在於方法。

以色列用算法和平台監視巴勒斯坦人的數據,識別一切微小的越軌行為,巴勒斯坦人只能沿用古老的暴力機器,逮捕公開而清晰地表達意見的異議者。

諷刺的是,當後者則被指責為侵犯人權時,前者卻被西方媒體寬容地描述為“治安行為”。

03“鎖上你的手機”:黎巴嫩的抵抗

對於加沙和約旦河西岸的居民來説,他們的生物學特徵和社會性行為都是透明的。

在黎巴嫩南部,以色列建立了類似的數字監控網絡。

只不過,對黎巴嫩南部的監視更為困難。真主黨是在原以色列佔領區發展起來的,通過把以色列軍隊趕出去獲得現今地位的什葉派武裝力量,並且受到伊朗的資助。

儘管被西方國家和海灣國家定義為“恐怖組織”,但真主黨卻是黎巴嫩的合法政黨,可以參加政府選舉。

綠色為真主黨控制區域

為了監控真主黨,以色列一方面投放了大量偵察無人機,同時僱傭更多的線下暗探,從事危險的間諜工作。

2023的一起案件説明了以色列的暗探體系是如何運作的。12月下旬,黎巴嫩警衞攔住了一輛形跡可疑的車輛,從中搜捕出一部高度先進的間諜設備和多部手機,在其中一部手機中,警衞發現了56000張高分辨率照片。

據嫌疑犯供述,他們的酬金高達20萬美元,而黎巴嫩的人均GDP才3500美元。為了獲得報酬,他們需要繪製貝魯特及南部郊區的精確地圖。地圖上包括街道、建築、商店名稱、停放和行駛中的汽車、車牌號和路人的面部特徵。他們還擁有無線電頻率掃描系統和無線基站信息,能夠獲得區域內每台無線設備的名稱、密碼,以及連接用户的確切地理位置。

暗探和無人機勾勒出信息的骨架,以色列的網絡技術則更進一步充實骨肉。以色列可以侵入黎巴嫩的電信網絡,監控手機、智能電視、智能手錶等幾乎所有門類的智能設備,獲取其定位信息和存儲信息。

黎巴嫩的基礎設施也正在成為以色列的“幫兇”。據《紐約時報》報道,以色列已經投入數百萬資金,開發能夠遠程侵入攝像頭,調取實時監控影像的技術,實現對各個角落的持續監控。

“數字殖民”為以色列的治安戰贏得了籌碼。真主黨的“兵民合一”模式曾經為以色列刺殺關鍵人物造成了巨大困難。而現在,以色列可以利用偵測到的信息對真主黨人高級指揮官實施定點清除。

僅在2024年7月到9月,以色列先後刺殺了包括一號二號人物在內的18名黎巴嫩真主黨高級官員,基本上將真主黨的整個指揮體系連根拔起。

在實施大規模打擊時,以色列甚至發明了特有的行動模式。情報部門會向侵入地區被識別為“平民持有”的設備發送預警信息,提醒他們潛在的衝突,遠離前線,以此來製造對方內部的裂痕。

黎巴嫩真主黨在以色列的數字殖民主義之前毫無招架之力,他們被迫迴歸到更原始的交流系統。他們要求居民關閉攝像頭的在線鏈接,不要用智能手機發布照片,並嚴格禁止真主黨成員及其家人使用智能手機。

在今年2月的電視講話中,已故真主黨總書記哈桑·納斯魯拉將手機描述為“特工”。他説:“你問我特工在哪裏,我告訴你們,你手中、你妻子手中和你孩子手中的手機就是特工”。為了逃避監控,哈桑·納斯魯拉給出的方案是把手機“放進鐵盒子裏,鎖上”。

鎖上手機後,黎巴嫩的交流選項並不多,除了人工傳遞消息和固定電話,傳呼機自然是不錯的選擇。據路透社等媒體報道,黎巴嫩真主黨在5個月前購置了這批新尋呼機。只是,出乎所有人預料的是,Big Brother的身影無處不在,尋呼機的全球供應鏈也被以色列玩弄於股掌之中。

04 游擊戰的消亡?

20世紀的游擊戰曾利用特殊的地理環境、去中心化的組織模式和兵民合一的社會形態,以落後的技術手段遏制帝國主義者的攻勢。

然而,時過境遷,數字時代日益加劇的技術與信息不平等正在摧毀弱者的相對優勢。

無處不在的電子監控消除了空間的庇護,對電信、網絡等基礎設施的滲透,以及介入全球供應鏈的能力,正在讓現代世界的抵抗者變得透明。只要抵抗者還希望享受現代生活帶來的福祉,抵抗組織還想利用通信技術的便利,那他們就無所遁形。

黎巴嫩爆炸案傳遞的危險訊息是,在當代世界,如果不掌握先進的通信技術,哪怕是游擊戰爭,都打不了了。