200枚導彈齊發? 伊朗突然出手的深層邏輯|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-1小时前

李睿恆

北京大學外國語學院阿拉伯語系

【導讀】以色列時間10月1日晚間,伊朗對以色列發動了約45分鐘、200枚左右的導彈襲擊,特拉維夫和耶路撒冷都能聽到爆炸聲。根據伊朗隨後發佈的聲明,這次攻擊是為報復以色列擊斃黎巴嫩真主黨最高領導人納斯魯拉,以及對黎巴嫩南部地區發動的“針對性地面進攻”的反擊。伊朗想用這場攻擊達到什麼效果?這場攻擊是否意味着中東戰爭全面升級?

本文指出,自2023年10月巴以衝突爆發以來,一個名為“抵抗軸心”的武裝行為體頻繁行動,即伊朗領導,包括哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝、伊拉克人民動員武裝等非國家行為體在內的反美反以聯盟。由於日前真主黨與以色列在黎以邊境的遊走對抗,再到伊朗與以色列的空中打擊,很多人擔心抵抗軸心成員是為了激進擴大戰爭,但是作者認為,“抵抗軸心”似乎從來沒有全面出擊的意圖和動作,而是通過不對稱打擊不斷升級威懾,是伊朗恢復地區戰略平衡的一次嘗試。

作者分析指出,“抵抗軸心”的興起是美國在地區強行行使霸權、造成中東安全困局的結果。一方面,抵抗陣營的興起改變了地區戰略陣營力量的對比,**親美陣營愈發擔心自身安全,要求美國加大戰略投入,雙方矛盾一直在激化。**另一方面,抵抗陣營的興起也衝擊了美國的地區領導力與公信力,**愈發暴露出美國在處理地區安全問題上的無力,**為其他大國在地區的戰略博弈開闢了新的空間。“抵抗軸心”以現代伊斯蘭主義為意識形態基礎,聯盟維持了靈活和去中心化的形態,已成為影響地區局勢與國際局勢的重要力量。

基於現實狀況,作者預測了“抵抗軸心”的發展前景:**首先,“抵抗軸心”將維持“鬥而不破”的戰略底線,極力避免對抗走向失控與全面戰爭;其次,“抵抗軸心”對盟友體系的內部差異采取動態化整合思路,聯盟各力量自主性與能力在不斷提升;最後,“抵抗軸心”各力量在本國國內開啓了合法化與制度化的轉型進程,已從非國家行為體向次國家行為體的性質轉變。**從根本上説,“抵抗軸心”剋制地製造事態升級,是為了換取親美陣營的政治讓步,解決相關國家治理能力失序和中東地區地緣格局嚴重失衡的問題,反倒是為了重構地區的安全秩序。

**本文原載《現代國際關係》2024年第4期,原標題為《中東“抵抗軸心”的興起及前景》,**僅代表作者本人觀點,供諸君參考。

中東“抵抗軸心”的興起及前景

自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來,一個名為“抵抗軸心”(Axis of Resistance/Mihwar al-Muqawamah)的武裝行為體網絡在中東地區頻繁亮相。該網絡中的非國家武裝力量不僅對以色列本土安全造成重大打擊,更對美國的地區軍事存在及其領導的親美陣營構成挑戰,並給紅海及周邊地區的國際航運秩序帶來變數,深刻影響着中東局勢。瞭解“抵抗軸心”興起的特點、影響和發展前景,有助於把脈中東地區的地緣政治發展和大國博弈走勢。

▍**********“抵抗軸心”興起的特點******

“抵抗軸心”概念最早由利比亞媒體《綠色進軍報》於2002年提出,用以駁斥和修正美國總統小布什同年提出的**“邪惡軸心”**(Axis of Evil)概念,指出美國所謂“邪惡”的實質是“對美國霸權的抵抗”。隨後,這一概念在伊朗、伊拉克、敍利亞、黎巴嫩和巴勒斯坦的媒體中廣泛引用,並於2012年由伊朗最高領袖外事顧問、前伊朗外交部長阿里·韋拉亞提(Ali Velayati)和伊朗前國家最高安全委員會秘書長賽義德·賈利利(Saeed Jalili)在談及敍利亞危機時明確採用。至今,“抵抗軸心”以伊朗伊斯蘭革命衞隊“聖城旅”為領導,下轄黎巴嫩真主黨、伊拉克人民動員武裝(Popular Mobilization Forces)、敍利亞政府與什葉派民兵、巴勒斯坦哈馬斯和伊斯蘭傑哈德(Islamic Jihad)及也門胡塞武裝。對外界而言,“抵抗軸心”最為突出的標誌就是其鮮明的反美反以立場。從這個角度看,“抵抗軸心”並未超脱中東地區長期以來的反美主義歷史傳統。但在內涵上,“抵抗軸心”與以往反美力量在意識形態、行動主體、聯盟體系與鬥爭方式上有着本質的不同,這構成了“抵抗軸心”的基本要素與中東反美力量發展的新特點。

(一)意識形態基礎從世俗民族主義轉向現代伊斯蘭主義。

20世紀50年代美國“艾森豪威爾主義”出台後,中東地區逐漸形成反美陣營。在2003年伊拉克戰爭之前,其思想底色主要是世俗民族主義,這是由該陣營中主導力量埃及、伊拉克、敍利亞、利比亞和蘇丹等國的官方意識形態所決定的。但在歷次中東戰爭、冷戰後美國確立單極霸權、伊拉克戰爭等一系列重大歷史事件的合力下,上述國家主動或被動地從反美陣營中淡出,中東地區反美陣營重組,1979年確立伊斯蘭共和國體制的伊朗成為反美陣營核心,並在2003年後逐步打造出以“抵抗軸心”為主體的反美陣營。**在“抵抗軸心”內部,除敍利亞復興黨政府外的其他力量均以現代伊斯蘭主義為意識形態,而除巴勒斯坦哈馬斯和伊斯蘭傑哈德外的其他力量則具有什葉派背景。**這讓地區親美陣營與反美陣營的對立具有了遜尼派與什葉派對立的色彩,同時也構成了西方將兩個陣營的矛盾包裝為中東地區內生教派矛盾的基礎,以此掩蓋美國在中東的霸權意圖。

(二)行動主體從國家行為體轉變為非國家行為體。

在“抵抗軸心”出現前的中東反美陣營中,國家行為體是政治行動的主體。這些國家要麼如利比亞和蘇丹迫於2003年後的形勢壓力主動淡出,要麼如伊拉克由於美國的侵略戰爭而被動退出,非國家武裝行為體開始成為反美陣營的行動主體。**在此之前,中東反美力量中的非國家行為體僅有黎巴嫩的真主黨,而當前除伊朗外,其他力量基本上都屬於非國家行為體。**敍利亞復興黨雖然成功地抵禦住了外部的政權更迭計劃,但中央權威尚待重塑,不符合嚴格意義上國家行為體標準,法特梅部隊、宰娜卜部隊和國防衞隊等非國家武裝依舊是敍利亞政府重要的安全依託。

非國家行為體替代國家行為體是地區相關國家現代化進程失敗及內戰和武裝衝突引發的。內戰造成中央政府能力下降,使其無力為全境提供安全與公共秩序,反政府與親政府的非國家武裝行為體由此興起,以填補安全與秩序真空。與此同時,為應對變局對政權帶來的威脅,一些政府加緊支持或組建親政府武裝,並尋找立場搖擺的武裝力量支持,以分化和削弱反對派力量。國家權威衰弱與治理失效,使族羣、部落、教派和地方一級的原生身份被政治化,成為政治與軍事動員的工具,相應的自治武裝力量從而被自發地組織起來。例如,真主黨誕生於1975—1990年的黎巴嫩內戰期間,人民動員武裝下的武裝力量則淬鍊於20世紀80年代的兩伊戰爭、2003年伊拉克戰爭、2006—2007年伊拉克教派內戰和2014—2017年抗擊極端組織“伊斯蘭國”等多場戰爭,胡塞武裝同樣壯大於2004—2010年也門薩達戰爭。換言之,非國家行為體的興起與林立是地區相關國家安全力量缺位下的“基礎功能代償”,這是“抵抗軸心”力量在相關國家得以立足和延續的關鍵。

(三)行動指揮體系由分散走向集中。

“抵抗軸心”興起前,地區各反美力量雖然有着舉國體制的資源調配能力,但在反美議程和實際行動環節,反美陣營內各國展開着激烈的領導權競爭,無法實現秩序和協調。即使在20世紀60年代埃及強力領導反美反以陣營時,也無力統合伊拉克的力量。1978年《戴維營協議》後埃及轉向親美陣營,伊拉克、敍利亞和利比亞對反美陣營領導權的爭奪更加白熱化。相較之下,“抵抗軸心”則有着伊朗主導下相對集中統一的長期的戰略設計與投入。

以2003年伊拉克戰爭為起點,以伊朗“聖城旅”、真主黨和伊拉克什葉派民兵為先發隊列,“抵抗軸心”開始初現雛形。在地區局勢演變特別是2011年中東變局的激化下,伊朗持續將“抵抗軸心”擴容至當前的力量規模。在伊朗看來,這既是在思想上對地區民眾反美反以情緒的積極回應,對伊朗伊斯蘭共和國“救贖被壓迫者”政治理念的實踐,也是伊朗出於突破西方圍堵與封鎖的現實戰略需求。伊朗作為“抵抗軸心”中主要的國家行為體,在資源策動上有着綜合優勢,不僅能夠為各盟友提供資金、武器和物資等支持,還能幫助它們開展自主能力建設。同時,什葉派宗教學者等級制度與什葉派大眾追隨效仿高級宗教學者的傳統,在很大程度上發揮着組織聚合的功能。“抵抗軸心”中大量民兵武裝或以伊朗最高領袖大阿亞圖拉哈梅內伊為效仿,或以伊朗“教法學家治國”的伊斯蘭主義政治理念為踐行模式,前者如伊拉克巴德爾組織和真主黨旅,後者如黎巴嫩真主黨。這進一步強化了伊朗在“抵抗軸心”陣營中的領導力,以及相關武裝響應伊朗感召的戰鬥力。但不是所有抵抗力量都共享這一信仰紐帶,如胡塞武裝有其獨特的什葉派思想脈絡,哈馬斯和伊斯蘭傑哈德則屬於遜尼派。這反映出什葉派傳統只是“抵抗軸心”聯盟整合的要素之一。

在“抵抗軸心”的指揮體系中,伊朗的領導角色具體由伊斯蘭革命衞隊“聖城旅”承擔。除物質和能力建設支持外,**“聖城旅”及其前司令卡西姆·蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)在各力量的軍事行動中發揮總指揮與總協調的關鍵性作用。在其之下,黎巴嫩真主黨及其總書記哈桑·納斯魯拉(Hassan Nasrallah)配合承擔“聖城旅”副手的角色。**基於20世紀80年代以來在抵抗以色列和伊拉克過程中積累的成功經驗,真主黨輔助“聖城旅”動員、訓練和領導“抵抗軸心”中的阿拉伯盟友。早在2003年伊拉克戰爭期間,就有真主黨指揮官進入伊拉克參與指揮什葉派反美武裝作戰,成功阻撓了美國在伊拉克的戰後部署。在2006年黎以衝突中展露出直接威懾以色列的優勢後,真主黨開始得到伊朗系統性的支持。2011年中東變局後,真主黨加大向伊拉克派遣軍事人員,並進入敍利亞參與作戰,拱衞中央政府。2015年起,真主黨開始派指揮官赴也門指導胡塞武裝使用伊朗提供的彈道導彈、巡航導彈和無人機。由此,真主黨逐步確立起自身在“抵抗軸心”中副指揮的地位。在蘇萊曼尼2020年初遇刺身亡之際,納斯魯拉實際上暫為代行了行動總協調的角色,從而保證了聯盟領導權向新任司令伊斯梅爾·卡艾尼(Ismail Qaani)順利過渡。在二者的協調領導下,“抵抗軸心”各力量又分立於不同的戰線:巴勒斯坦哈馬斯和黎巴嫩真主黨在南北兩線抵抗以色列;伊拉克人民動員武裝抵抗美國在伊拉克和敍利亞的軍事存在及“伊斯蘭國”的恐怖主義威脅;也門胡塞武裝抵抗沙特、阿聯酋;敍利亞什葉派民兵則抵抗美國及其海灣盟友在敍利亞謀求的政權更迭。

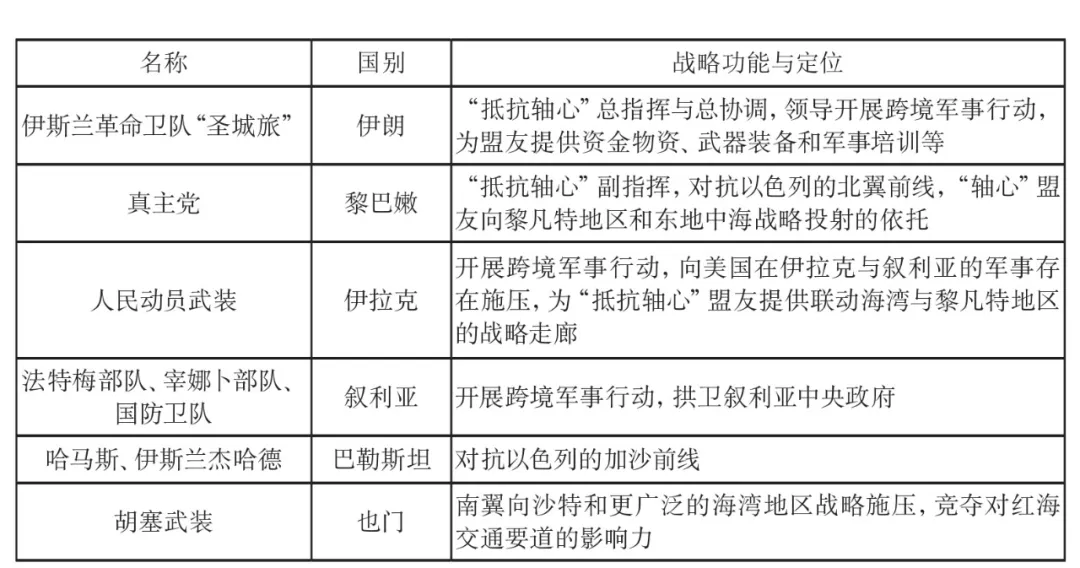

表1:“抵抗軸心”各盟友的戰略功能。

(四)鬥爭形式從常規戰爭轉變為威懾與非對稱打擊。

“抵抗軸心”興起前,以埃及、伊拉克等國家行為體為主導的反美陣營主要使用常規戰爭的傳統形式與親美陣營開展鬥爭。但是“抵抗軸心”倚重於威懾和非對稱打擊,在地面戰鬥中主要採用游擊戰與巷戰,重點使用導彈、火箭彈和無人機等低成本武器開展遠程攻擊。誠然,“抵抗軸心”各力量多次參與戰爭,如2003年伊拉克戰爭、2011年敍利亞戰爭、2015年也門戰爭,以及2023年10月7日後以色列發起的加沙戰爭,但這些戰事大部分不是“抵抗軸心”主動尋求的結果,而恰是其抵抗的原因與對象。“抵抗軸心”轉向非對稱打擊的鬥爭手段,既是其對反美和親美兩個陣營、非國家與國家兩類行為體間綜合力量非對稱現實的反映,也是由非對稱打擊低成本、高回報的戰略優勢所決定的,因為這樣可以通過消耗戰的方式“增加對手的風險和成本,減少自身的風險和成本,製造心理上的威懾,從而抑制敵人的戰鬥意願”。

以2023年10月開始的巴以衝突為例,哈馬斯堅持以巷戰和地道戰的作戰方式,其他抵抗力量在衝突爆發後的5個月期間則通過導彈、火箭彈和無人機對駐紮中東的美軍進行了200餘次襲擊。其中,伊拉克人民動員武裝2024年1月28日對約旦美軍基地的無人機襲擊,造成了3名美軍士兵死亡和34人受傷;對紅海航域為主的“與以色列關聯的”船隻發起近60次打擊,該次數為此前三年半內相關海域襲擊總數的兩倍多。這都充分反映出“抵抗軸心”不斷確立的非對稱打擊思路。

▍**********“抵抗軸心”興起的影響******

作為中東地緣戰略格局中的重要一極,伊朗設計和主推下“抵抗軸心”的興起對該國及地區地緣戰略局勢產生着最為直接的影響。更重要的是,“抵抗軸心”在本輪巴以衝突中極大地打亂了美國在中東的戰略佈局,由此拓寬其他大國在地區發揮作用的空間,“抵抗軸心”的興起因此還有着上升至全球層次的深遠影響。

**首先,“抵抗軸心”的興起改變地區戰略陣營的力量對比。**伊朗領導的“抵抗軸心”陣營作為中東地緣戰略格局中的反美陣營與重要一極,與之並立的還有另外兩個權力中心,分別是以色列、阿聯酋和沙特為主的親美陣營,及中東變局後不斷形成的以土耳其、卡塔爾為核心的以穆斯林兄弟會模式促變革的陣營。在中東地區的地緣戰略競爭中,親美與反美陣營之間的競爭是最重要的主線之一,其背後競爭的實質是伊朗在中東的地位和美國霸權的去留。自1979年伊斯蘭革命後,伊朗一直被親美陣營視為重大安全威脅,而在2003年伊拉克被推翻後,伊朗成為反美陣營核心並通過“抵抗軸心”聯盟不斷確立非對稱優勢,將其勢力範圍擴展至伊拉克、敍利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦的加沙地帶和也門及其周邊的紅海地區,同時在這些地區部署了先進的彈道導彈、巡航導彈、無人機和火箭。親美陣營對伊朗的威脅認知不斷強化和升級。在安全威脅評估中,以色列認為四次中東戰爭的勝利已經充分證明了自身的常規軍事優勢和動武決心,但“抵抗軸心”等非國家武裝行為體的威脅在不斷上升,自身優勢的傳統軍力無法有效阻止這些武裝發起的低烈度、非接觸的襲擊,並且回應時難以保持節制和對稱,很容易導致平民傷亡,引發國際社會的輿論譴責。尤其在軍事技術不斷進步和“抵抗軸心”武器自造能力持續提升的背景下,親美陣營愈發擔心“抵抗軸心”構成的安全威脅。

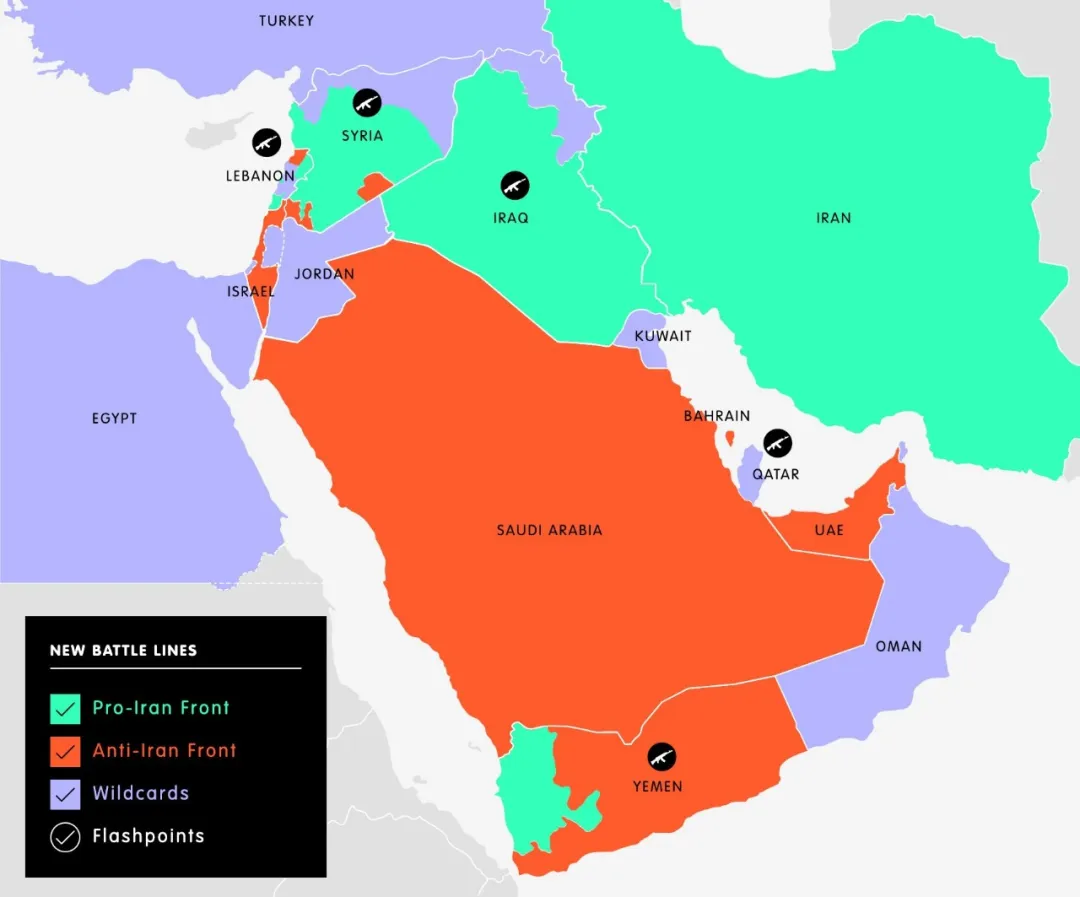

地區內的親伊朗陣營(綠色)、反伊朗陣營(紅色)和搖擺國家(紫色)。圖源:ECFR, 2018

**因此,親美陣營反對美國從中東戰略收縮,希望美國加大戰略投入,甚至是重新拾起對伊朗的戰爭選項。**親美陣營強力推行教派矛盾的話語,以期孤立伊朗及其領導的反美陣營,為美國改變政策製造輿論壓力。親美陣營還深度介入中東變局後爆發的敍利亞危機和也門危機,謀求推翻敍利亞政府和消滅胡塞武裝,希望將“抵抗軸心”攔腰斬斷並後路包抄,削弱伊朗對黎凡特和紅海地區的戰略投射能力。以美國特朗普政府上台為契機,親美陣營推促美國在2018年5月退出奧巴馬政府時期簽署的伊核協議,隨後形成對伊朗“極限施壓”的政策,單邊支持以色列的“世紀交易”,推動阿聯酋、巴林等阿拉伯國家與以色列和解建交的《亞伯拉罕協議》,就是希望推回伊朗在地區的影響力,但這也導致了兩個陣營緊張關係的持續升級,一度將地區推向爆發軍事對抗的邊緣。拜登政府雖然試圖緩和對伊關係,但基本延續了特朗普的強硬政策,並在本輪巴以衝突中充分證明了這一點。由此來看,“抵抗軸心”的興起及其引發的親美陣營威脅認知的升級,持續挑動着中東地區地緣戰略競爭的神經,導致親美與反美兩大陣營的競鬥長期化與白熱化。

**其次,“抵抗軸心”的興起衝擊美國的地區領導力與公信力,打亂其在中東的戰略部署,為大國在地區的戰略博弈開闢新的空間。**冷戰後美國在中東地區謀求全方位、霸權式的控制,但並沒有實現戰略目標,反而嚴重消耗着自身國力,尤其是伊拉克戰爭削弱了伊朗最大的地區勁敵伊拉克,使得力量對比的天平不斷倒向伊朗與反美陣營一側,美國因此轉向戰略收縮、減少投入的政策思路。然而“抵抗軸心”的興起使得美國的地區盟友以升級事態的方式阻撓美國收縮,美國陷入某種霸權的困境,在維護本國利益和對地區盟友的安全承諾間撕扯與消耗,受地區盟友裹挾同時自身意願與投入不足,從而失去政策靈活性,損耗了其地區影響力與公信力,這在客觀上為其他大國在中東地區發揮作用提供了空間。例如,奧巴馬政府為取得伊核談判的突破而在對敍利亞空襲和化武問題上採取剋制政策,俄羅斯藉此加大在敍利亞危機中的存在,並於2015年9月底在敍利亞展開軍事行動,保障了敍利亞政府的存續,並大幅提升了地區影響力。面對俄羅斯的迴歸,親美陣營不得不與其保持密切溝通乃至擴大合作。

為調和這一矛盾,美國從特朗普政府至拜登政府逐步形成了以《亞伯拉罕協議》下的阿以和平取代巴以和平為合法性依託、以小多邊“中東四方機制”(I2U2)為安全抓手、以“印度—中東—歐洲經濟走廊”計劃(IMEC)為利益保障的中東戰略新佈局。該戰略的核心目的在於促成沙特和以色列關係正常化,整合美國的地區盟友隊伍,防止“抵抗軸心”力量在巴勒斯坦問題上發力,徹底地將反美陣營從美國設計的中東政治、安全和經濟新架構中邊緣化。但是,2023年10月7日哈馬斯突襲以色列的“阿克薩洪水”行動及此後“抵抗軸心”其他武裝發起的軍事行動,極大地打亂了美國的佈局,沙特和以色列的和解談判以及“經濟走廊”計劃的落實都被擱置。更重要的是,美國拜登政府由於支持以色列擁有合法自衞權並採取拒絕停火的挺以立場,其在國際社會上不斷受到輿論質疑與道義壓力。**美國極力避免再次介入大規模軍事行動,但又對不斷升級的加沙衝突斡旋乏力,在政策上進退維谷。**一方面,這導致地區大國的力量對比發生變化,伊朗、土耳其、卡塔爾等有渠道和能力影響哈馬斯等抵抗武裝的國家影響力上升,美國需要它們的配合與斡旋來管控加沙衝突,而與以色列和解的地區國家則無法發揮類似的作用。**另一方面,中東域外大國在該問題上發力的空間變大,並且影響局勢走向的“抵抗軸心”主觀上也更願意接受非美國的域外大國發揮作用。**南非政府分別於2024年1月和2月兩度在國際法庭起訴以色列對加沙地帶和拉法口岸的軍事行動。法國總統馬克龍也於2024年2月14日施壓以色列,呼籲其儘快停止在加沙的行動。進一步看,“抵抗軸心”興起引發的地區局勢也提升了中東板塊在國際戰略格局中的作用,地區與全球大國借中東局勢策應其他地區問題的空間也相應地擴大。此外,有中東學者認為,這同時推動了全球輿論關於美國霸權及世界秩序認知的分化和極化,美國的公信力和形象持續受到質疑,而對“全球南方”國家的期待和積極認知在不斷上升。

**最後,“抵抗軸心”的興起保障了伊朗的國家安全,改善了地區相關國家的安全局面,成為維護地區總體局勢穩定的重要保障。**伊朗打造“抵抗軸心”雛形時的主要目的是阻止美國將其定為下一個入侵目標。伊拉克什葉派反美民兵的持續作戰有效地拖延了美國的戰後佈局。即使在特朗普政府“極限施壓”的政策下,美國依舊避免對伊朗採取“軍事化手段”。拜登政府上台後,美國2021年8月從阿富汗倉皇撤軍並宣佈同年底結束在伊拉克的作戰任務。這表明美國政界已就轉變其中東戰略“軍事化思路”達成共識,美國無意在地區介入大規模的地面戰爭。可以説,“抵抗軸心”在伊拉克實現了伊朗的戰略初衷,避免了伊朗最不願意看到的美國宣戰的圖景,保障了國家的生存安全。

與美國和親美陣營的認知相反,“抵抗軸心”各力量非但不把自身視為地區亂局的來源和原因,反而自我定位為地區安全和穩定的重要保障。在其看來,美國及其盟友對各“抵抗軸心”所在國策劃“隱蔽行動”、推行政權更迭乃至發動戰爭,導致他們的國家政治失序、主權淪陷與民不聊生,並催生出極端組織“伊斯蘭國”這樣的全球性恐怖主義威脅,然而美國卻不願為自己的戰略失誤承擔責任,甚至是草率撤軍。因此,如果沒有“抵抗軸心”各力量的頑強抵抗和奮勇戰鬥,那麼伊拉克、敍利亞和黎巴嫩等國的安全形勢會變得更加惡劣,進而給地區以及全球的穩定帶來巨大的不確定性。其中,“聖城旅”、人民動員武裝和真主黨在打擊“伊斯蘭國”及防止其外溢擴散過程中發揮的重大作用,就是最為顯著的例證。由此來看,“抵抗軸心”的興起實際上是美國在地區行使霸權造成亂局的結果,隨後又成為了影響解決相關國家安全困境、重塑局勢穩定的一個重要因素。

▍**********“抵抗軸心”的發展前景******

“抵抗軸心”已成為中東地緣政治的重要變量,其發展前景將深刻影響未來中東戰略格局演變及大國博弈態勢。

**首先,“抵抗軸心”維持“鬥而不破”的戰略底線,極力避免對抗走向失控與全面戰爭。**如伊朗總統易卜拉欣·萊希(Ebrahim Raisi)2023年10月29日所言“抵抗軸心”“每個人被迫採取行動”,以回應以色列逾越紅線的舉動,但事實上,“抵抗軸心”的抵抗戰略有其底線,即避免對抗走向反美和親美兩個陣營間全面、直接和大規模的軍事對抗。**一方面,抵抗戰略是建立在一種避免常規戰爭底線之上的威懾戰略,這與伊朗的國防戰略原則有着一致性。**有鑑於兩伊戰爭對伊朗產生的嚴重消耗和社會反戰情緒,以及海灣戰爭、阿富汗戰爭和伊拉克戰爭造成的災難性後果,伊朗領導層保持着高度的戰略審慎,避免國家再次陷入戰爭泥潭。特別是對伊朗最高領袖哈梅內伊本人而言,其親歷的兩伊戰爭記憶猶新,因此,在1998年塔利班殺害伊朗10名外交官和一名記者,以及2020年1月蘇萊曼尼被美國暗殺時,哈梅內伊都決定保持極大的剋制而沒有宣戰。伊朗作為“抵抗軸心”的核心力量和最大的安全後盾,其這一戰略底線基本框定了“抵抗軸心”行動的外延和限度。**另一方面,這也是由除伊朗外“抵抗軸心”其他成員的能力和認知所決定的。這些非國家武裝行為體並不具備與國家行為體開展常規戰爭的條件,發揮非對稱打擊的優勢是對其能力的現實反映。**真主黨負責巴勒斯坦問題事務的政治局委員哈桑·胡布拉(Hasan Hobb Allah)指出,抵抗應該講究策略,考慮行動的後果和影響。同時,這些非國家武裝行為體很大程度上是戰爭和軍事衝突催生下的產物,因此戰爭的創傷記憶對各武裝發揮着相似於兩伊戰爭對伊朗的限制作用。這些武裝行為體認為美國和以色列的存在和威脅讓其所在的國家一直處在戰爭之中,因此抵抗武裝不是要避免戰爭,而是要避免全方位的戰爭。

基於這種“鬥而不破”的戰略底線,在本輪巴以衝突中,“抵抗軸心”對加沙地帶的策應與配合也保持了極大的剋制。例如,胡塞武裝雖然數十次對紅海海域的相關貨船和油輪進行打擊,但基本以襲擾為主,並未對船體和船上的人員安全造成實質性的傷害。在2024年1月28日造成3名美軍士兵死亡和34人受傷的軍事行動後,伊拉克人民動員武裝面對美軍頻繁的空襲報復時,同樣選擇了高度的剋制或採取空打式的“報復”回應,以避免局勢的升級和失控。此外,從對抗的策略角度來看,“抵抗軸心”指出,走向全面戰爭是以色列最希望看到的圖景,因為這會轉移國際社會對以色列的關注和壓力,以色列軍隊可以毫無顧忌地攻擊巴勒斯坦人民。因此,在面對以色列2024年2月起將軍事行動擴展至拉法口岸並多次同時襲擊多國的舉動時,各抵抗力量都沒有采取升級式的全線應對。

**其次,“抵抗軸心”對盟友體系的內部差異采取動態化整合思路,聯盟各力量自主性與能力在不斷提升。在伊朗的戰略設計中,“聖城旅”對“抵抗軸心”陣營內各抵抗力量的支持並非單純地提供資金和武器,而是在此基礎上對它們開展軍事行動、戰術部署和武器製造技術的能力訓練,幫助其建立融資渠道和媒體傳播途徑,以打造各組成部分自給自足的能力。**伊朗確定國家利益委員會秘書長、伊斯蘭革命衞隊前總司令穆赫辛·雷扎伊(Mohsen Rezaee)將這一戰略描述為“對朋友,我們不為其捕魚,而是授之以漁”。這可以有效地提升“抵抗軸心”各力量的作戰能力,進而保障各自的威懾優勢既能夠相互策應、分擔壓力,還可以共同聯動形成合力。由此來看,伊朗與“抵抗軸心”各成員的關係並非西方媒體所謂的“贊助者—代理人”的控制與被控制的關係,本質上是一種盟友關係,伊朗成功地將自身的國家安全與地區盟友的利益訴求以“能力建設”相整合,提升了其主導的反美陣營在中東地區的戰略優勢。

伊朗採取的這種去中心化的動態整合思路,有助於各抵抗力量保持相應的自主性和整個網絡的彈性,不會因為其一鏈條出現問題而導致整體淪陷。伊朗也可以有效管控其物質和精力投入,避免戰略資產轉變為戰略負擔。這種方式也有助於緩解“伊朗及其代理人”的威脅敍事,防止親美陣營以此轉移國際輿論壓力,掩蓋以色列對巴勒斯坦平民的戰爭行為和美國的霸權主義本質。雖然經過數十年來美國系統化地對伊朗形象進行妖魔化後,這種敍事中短期內很難有效破除。212024年2月12日也門胡塞武裝對駛往伊朗方向的一艘美國貨船進行了襲擊,就在一定程度上反映出“抵抗軸心”各力量間這種動態的盟友關係。但這並不影響美國於2月16日將胡塞武裝認定為伊朗支持的恐怖組織,並對其實施嚴厲制裁。**長遠來看,這種方式有助於在“抵抗軸心”成員間培育出健康良性的盟友關係。“抵抗軸心”雖然有着美國和以色列這樣共同的抵抗目標,但在抵抗的子對象、戰術側重和時機等細節方面,不同的抵抗力量有着自身的利益關切,這使得聯盟成員之間的關係較為複雜。**例如,在共同應對“伊斯蘭國”威脅時,伊拉克人民動員武裝緊密配合“聖城旅”的行動指揮,但自2017年“後伊斯蘭國”時代開啓後,伊拉克出現相關抵抗力量對伊朗過度涉入其內部事務而產生牴觸情緒,並由此爆發2019—2020年的反伊朗抗議示威。因此,在蘇萊曼尼遇刺後,“聖城旅”繼任司令卡艾尼強化了這種去中心化的動態整合思路,以更好地調和盟友間的利益分歧。

需要指出的是,各抵抗力量自主性的上升並不會導致獨立行動的相互綁架,以及衝突的失控。**“抵抗軸心”各力量堅守“鬥而不破”的戰略底線,因為這樣最符合抵抗各方的利益。**從實力對比來看,伊朗對其他抵抗力量有着絕對的優勢,各抵抗力量在得不到伊朗安全託底承諾的情況下,不會輕易選擇走向局勢升級。但同時,失去這些力量的支撐,伊朗打造其地區安全利益的舉措也無從談起。在這個意義上,雙方維護關係和管控衝突實際上達成了某種平衡。各抵抗力量在自主發展的過程中仍舊保持緊密協調溝通,共同有效管控衝突。

**最後,“抵抗軸心”各力量在本國國內開啓了合法化與制度化的轉型進程,已從非國家行為體向次國家行為體的性質轉變。**雖然“抵抗軸心”各武裝同樣誕生於內戰和武裝衝突,但與恐怖主義組織、軍閥等非國家武裝行為體不同,抵抗武裝並非以暴力活動作為存在目的。事實上,“抵抗”一詞本身就藴含着防禦性的武裝思路,表明這些武裝行為體對使用暴力持有審慎的態度。抵抗武裝“之所以進行武裝抵抗,是以此為手段來推進自己的政治方案”,而“其政治方案強調更好的治理和外交政策的獨立自主,它們也一直為自己的支持者提供真正的服務”。在安全失序和治理赤字的情況下,抵抗武裝代行了政府提供公共服務、維護公共安全和捍衞國家主權的基本職能,為自身贏得了極高的民間聲望與影響力,並由此開啓了其合法化與制度化的轉型進程。

**其中,伊拉克的人民動員武裝是最新的代表性案例,在其之前的黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦的哈馬斯都實現了相應的轉型。該武裝在打擊“伊斯蘭國”期間積累的良好民意有效轉化為參政基礎,並參加議會選舉。**巴德爾組織2018年大選中領銜組建“征服聯盟”贏得48席,位列議會第二;和平支隊所屬的“薩德爾運動”(Sadrist Movement)則在2018和2021年大選中分別贏得54席和73席,蟬聯議會第一。伊拉克政府也嘗試對其開展體制化整合。早在該武裝成立之初,伊拉克政府就設立人民動員武裝局(PMF Commission),由總理府直接負責其預算。2018年3月,伊拉克決定將人民動員武裝併入正規安全部隊,統一發放政府工資和提供武器裝備,將其與軍隊、反恐部隊、警察部隊列為伊拉克的四大武裝力量。由此來看,“抵抗軸心”武裝最初作為非國家行為體的性質已然發生嬗變。經過內戰淬鍊、政治參與和制度改編等,這些武裝已深度嵌入其本國的政府和社會經濟活動中,但同時又保留了各自獨立使用武力的權力,所以從這個意義上説,以半合法性範疇內的“次國家武裝行為體”(sub-state armed actor)來界定“抵抗軸心”各武裝會更為客觀貼切。由於不斷受到既定參政規則和戰後民意的約束,這些次國家武裝行為體對暴力使用的邊界感和審慎度也在持續提高。“抵抗軸心”武裝呈現出亂中有序的“國家化”轉型。正是基於類似的判斷,以色列評估傳統對付阿拉伯國家行為體的威懾和懲罰手段仍舊可以應對“抵抗軸心”武裝,這種錯誤判斷導致以色列的地區安全政策只是一種緩兵之計,無法為其國家安全提供長期的根本保障。

從根本上説,“抵抗軸心”剋制地製造事態升級,是為了換取親美陣營的政治讓步,解決因美國霸權主義及地區盟友體系造成的相關國家治理能力失序和中東地區地緣格局嚴重失衡的問題,重構地區的安全秩序。“抵抗軸心”的興起對中東乃至全球地緣政治演變有深遠的輻射力,使其成為中東地區地緣競爭和大國博弈中的抓手與焦點,並在決定不同陣營間的力量天平如何傾斜時產生重大的影響。要解決“抵抗軸心”興起所反映出的中東深層次安全困境,核心在於賦予域內國家安全上的自主性,並提升其能力,這需要從國內、地區及全球三個層次來推進綜合安全治理,也與美國在中東的霸權及伊朗的地區地位緊密相關。然而目前來看,本輪巴以衝突劇烈演變下地區相關國家國內政治的極化、地區親美與反美陣營鬥爭的白熱化、親美陣營內部政治的分化,以及大國博弈的加劇,都讓巴勒斯坦問題難以得到有效治理和解決,也決定了“抵抗軸心”將在很長一段時間內持續發揮影響力。