環遊庫爾德斯坦見聞錄(五)兩伊戰爭開始和結束的地方(1)_風聞

随水-随水文存官方账号-1小时前

本章全長31815字圖片共172幅

本章快速索引

中東禍亂之源

波斯什葉派化的得與失

異端中的異端

惡魔在人間

口岸通關遇老鄉

巴士拉初印象

開啓伊拉克自駕遊

伊拉克篇

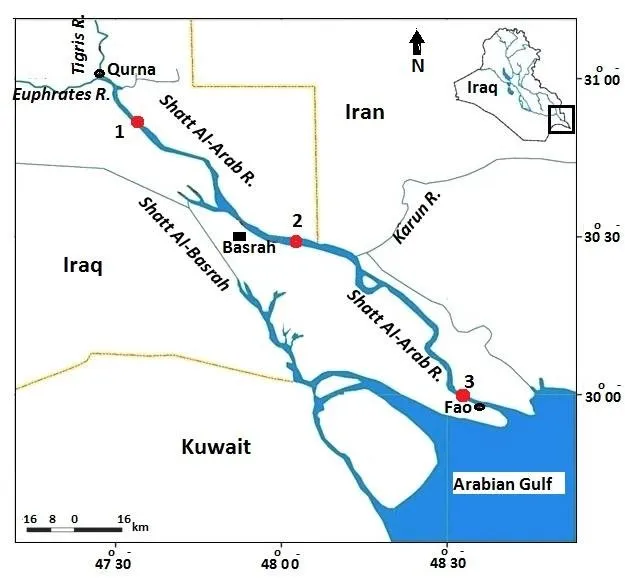

去伊拉克的第一站是巴士拉,這是伊拉克最南端的城市,緊靠着兩伊邊境。而兩伊的陸路口岸位於霍拉姆沙赫爾(Khorramshahr),從阿瓦士到口岸大約兩個小時車程,一路沿着卡倫河順流而下,霍拉姆沙赫爾正是卡倫河與阿拉伯河的交匯處的一座城市。

阿拉伯河(Shatt al-Arab),是底格里斯河和幼發拉底河匯流後下遊河段的名字,同時也是伊拉克和伊朗在海灣地區的界河——霍拉姆沙赫爾對岸便是伊拉克,西邊不遠處則是兩伊的陸地邊界。

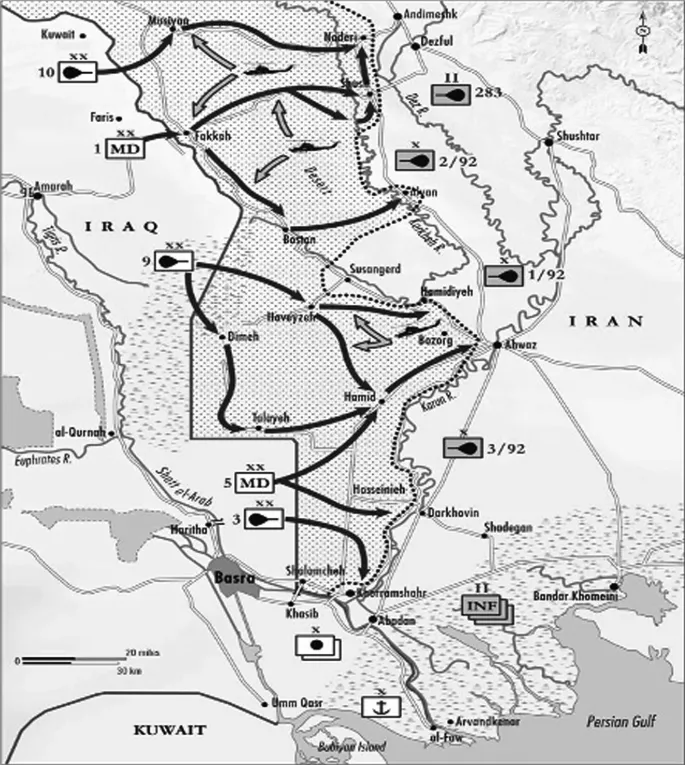

1980年9月22日,兩伊戰爭爆發,伊拉克分三路大軍進攻伊朗,其中最重要的南路大軍集結了四個師,伊拉克的機械化裝甲部隊沿着我們前往口岸的這條公路直撲伊朗最大的石油產區阿瓦士;霍拉姆沙赫爾整個陷落,淪為了前線戰場。這座城市在兩伊戰爭之前曾是胡澤斯坦省最大的城市,1976年當地人口普查數據為146706人,十年後1986年的人口為0;戰爭結束後居民才慢慢遷回,至今尚未恢復到戰前水平……

▲海灣地區兩伊邊界即水系示意

▲霍拉姆沙赫爾、巴士拉的相對位置示意

▲1980年9月22日伊拉克在南部發動的攻勢,9號裝甲部隊和5號陸戰步兵在匯合後沿着公路直取阿瓦士,正是我們去口岸的那條路。3號裝甲部隊則攻陷了霍拉姆沙赫爾

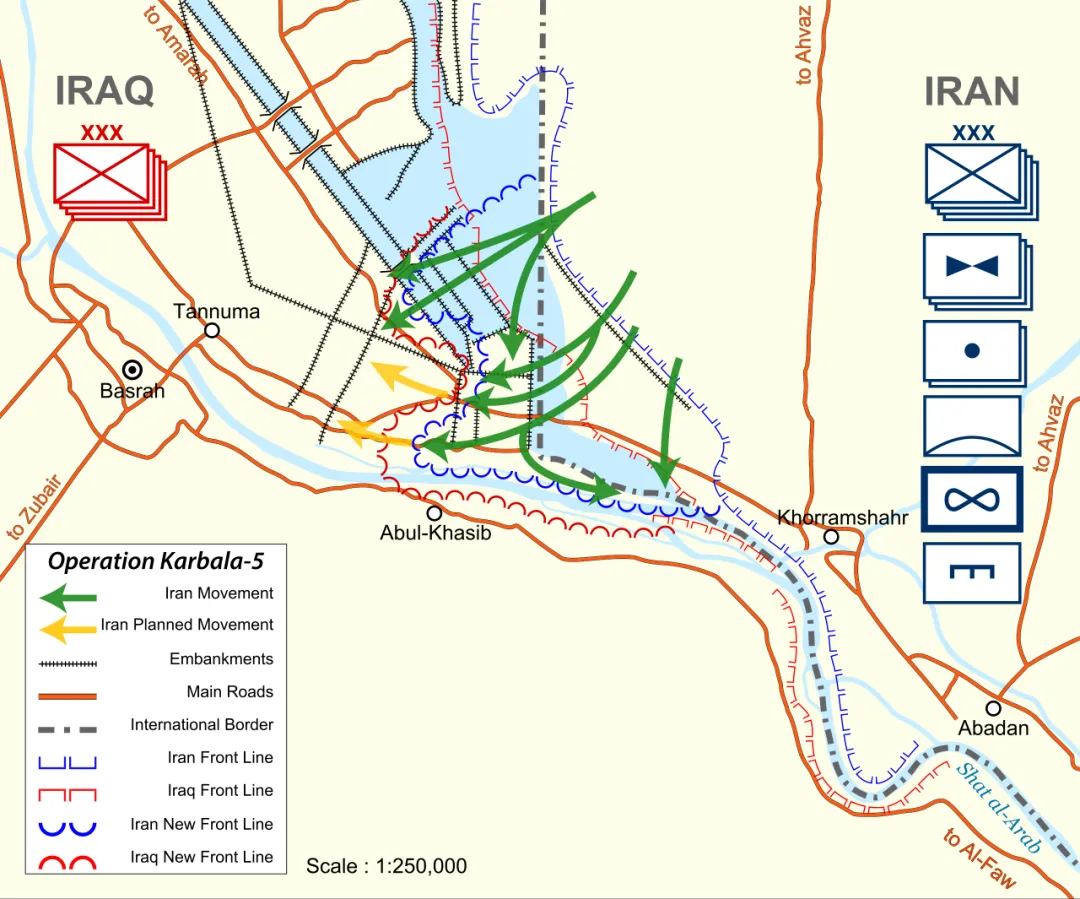

▲1988年兩伊戰爭最後一場大戰役巴士拉圍城戰,以伊朗耗盡所有有生力量、戰成僵局告終。慘烈的戰況就發生在就在霍拉姆沙赫爾和巴士拉之間。

兩伊戰爭是一場邪惡與邪惡的對決,最後兩敗俱傷,誰都沒能從這場歷時8年的戰爭中獲益,白死了一百萬人,白搭了一萬億美元。這場戰爭展示了人類無底線的愚蠢,展示了盲目的信徒如何被“聖戰”煽動用血肉之軀抵擋鋼鐵洪流,展示了無辜的百姓如何為獨裁者的野心陪葬……

兩伊戰爭爆發的原因很複雜,其中有邊境糾紛——兩國都想要在阿拉伯河水域爭奪更多的航行權;有民族矛盾——伊朗靠近海灣地區的胡齊斯坦省是阿拉伯人聚居地,多次反抗波斯人的統治;有資源爭奪——胡齊斯坦省作為石油和糧食產地,具有重要的戰略價值。

但其深層次根本的原因,是什葉派和遜尼派的權力之爭。

中東禍亂之源

什葉派和遜尼派的衝突要從什葉派的崛起説起。

什葉派在16世紀之前在伊斯蘭教中一直屬於小眾,當時的穆斯林大部分都是遜尼派,因此遜尼派的政治、宗教、軍事中心,就相當於是伊斯蘭世界的中心。伊斯蘭世界的中心在歷史上轉移過很多次——伊斯蘭教創立之初,中心是在古萊什部落的革命老根據地麥加和麥地那,麥加、麥地那到現在還是伊斯蘭教最重要的聖城;7到8世紀的倭馬亞王朝(Umayyad Caliphate)時期,中心隨着王朝統治者遷移到了大馬士革;8世紀開始阿拔斯王朝(Abbasid Caliphate)取代倭馬亞王朝,在兩河流域建立起了《一千零一夜》中的那個無比繁華的巴格達,成為了伊斯蘭世界新的中心;巴格達在13世紀被蒙古鐵蹄踏平後一蹶不振,伊斯蘭世界中心一度隨着馬木留克王朝(Mamaliyk)轉移到了埃及開羅;直到16世紀奧斯曼帝國征服了大半個伊斯蘭世界,君士坦丁堡成為了哈里發王座的所在。

然而隨着16世紀薩法維王朝(Safavi)推動什葉派成為了波斯國教,伊斯蘭世界發生了有史以來最大規模的一次分裂——至少對什葉派而言,遜尼派的中心不再等同於伊斯蘭教的中心。薩法維波斯和奧斯曼帝國東西比鄰,在各個領域都具有天然的競爭屬性,如貿易、軍事、領土、地緣政治等,但最重要的還是什葉派和遜尼派對伊斯蘭世界主導權的爭奪。那會兒整個世界還沒有對石油那麼飢渴,現在的沙特、阿聯酋這些地方的阿拉伯人都還在吃土;所以從16世紀到英俄大博弈之前,中東基本上就是波斯和奧斯曼這兩大帝國的天下。

▲17世紀橫掃南亞、中亞、北非、東歐的三大伊斯蘭“火藥帝國”——奧斯曼、薩法維波斯、莫卧兒。

英俄大博弈打破了中東原有的秩序,無論遜尼派還是什葉派,一時間都成了魚肉。奧斯曼帝國解體後變成了世俗化的土耳其,不再爭奪宗教權利,遜尼派的中心轉移回到了最初誕生的地方——沙特阿拉伯;而伊朗經歷了孱弱的卡扎爾王朝和世俗的巴列維王朝之後,被1979年的伊斯蘭革命“系統還原”,什葉派勢力浴火重生,重啓了兩大教派對伊斯蘭世界主導權的爭奪。

幾乎在差不多的時候,薩達姆掌握了伊拉克的大權。薩達姆野心勃勃,一心要光復伊拉克在巴比倫時代的榮光,重現巴格達在阿拔斯王朝的輝煌,企圖讓伊斯蘭世界的中心重新回到兩河、回到巴格達。但問題在於,伊拉克是個遜尼派執政、什葉派人口占多數的國家,這就讓伊拉克跟伊朗乃至其他遜尼派國家的關係變得很複雜。

更為雪上加霜的是,中東地區還有個以色列。以色列在二戰後遵照聯合國決議建國之初幾乎是所有中東國家的“公敵”,唯有伊朗跟以色列關係還不錯——大家可能想不到伊朗和以色列曾經有過一段蜜月期吧?因為那時候伊朗還是巴列維王朝,巴列維伊朗一來親美反共,二來本來就跟遜尼派阿拉伯國家不太對付(但還沒有後面那麼敵對),本着“敵人的敵人就是朋友”的原則,跟以色列發展出了良好的合作關係。那會兒多虧了伊朗給以色列輸送石油,幫助以色列渡過了阿拉伯國家對其石油禁運的難關;而以色列也在幫助伊朗建立現代化軍隊過程中提供大量訓練和裝備,起到了很大的作用。

以色列憑藉着充沛的武德,把中東那些阿拉伯國家差不多都給打服了。然而就在這個時候,伊朗爆發伊斯蘭革命變了天。霍梅尼為了否定前朝的“合法性”,當然必須推翻前朝的諸多政策,一夜之間宣佈以色列是“伊斯蘭世界的敵人”,而巴列維與以色列的合作則是背叛伊斯蘭的行為。

於是,1980年代的中東形勢變得無比複雜——伊朗敵視所有遜尼派阿拉伯國家以及以色列,想要向外輸出意識形態革命,把大家都給“系統還原”了;伊拉克想要奪取阿拉伯世界的霸權,建立中東新秩序;以色列希望在約旦河西岸有塊立足之地,得到其他中東國家的承認;敍利亞掌權的阿薩德家族信奉什葉派,是阿拉伯世界中唯一一個支持伊朗的國家;埃及第一個與以色列和解,被伊朗視為走狗和叛徒;黎巴嫩由於教派分裂正處於內戰,什葉派的真主黨成為了伊朗的打手小弟;以沙特為首的其他一眾海灣地區的阿拉伯國家,一方面支持巴勒斯坦的解放事業、拒絕承認以色列的合法地位,另一方面也提防着伊朗的什葉派革命輸出,為戰鬥在前線的伊拉克提供了大量經濟援助……

以色列在1990年代本來有機會跟巴勒斯坦乃至整個阿拉伯世界和解,結果和平進程被伊朗的小弟哈馬斯和黎巴嫩真主黨給打斷了——阻止遜尼派阿拉伯國家跟以色列和解屬於伊朗的“基本國策”。伊朗之所以敢於同時與遜尼派阿拉伯國家和以色列為敵,説白了是一場對賭——賭阿拉伯世界跟以色列一直保持着敵對關係。要是讓這倆仇家放下成見聯起手來,那伊朗勢必與幾乎整個中東為敵,毫無勝算。

那麼問題來了——伊朗為啥寧可被制裁,也非要跟整個中東為敵呢?什葉派的主導地位就這麼重要嗎?大家和和氣氣做好朋友一起做生意賺錢不行嗎?關於這個問題,我們先得把什葉派和遜尼派之間恩怨的來龍去脈説清楚。

首先,很多人可能會覺得,遜尼派和什葉派再怎麼矛盾,至少大家都是穆斯林,總是有辦法調和的。如果你這樣想那就錯了,遜尼派和什葉派的分歧之大,可能就相當於基督教和洪秀全的**“拜上帝教”**……什葉派嚴格來講就是伊斯蘭教的一個邪教異端變種,而不能算是同一宗教的不同教派,有很多遜尼派穆斯林都會直言不諱地認為什葉派根本不是穆斯林。

我在《伊斯蘭教究竟出了什麼問題》中寫道過,穆罕默德生前吸取了猶太教和基督教的經驗教訓,在改編希伯來聖經故事假借“天啓”口授古蘭經的同時,把教義方方面面的漏洞都給堵死了,打造出了在邏輯嚴密幾乎無法被證偽的伊斯蘭教。但他千算萬算百密一疏,沒考慮到繼承人的指定問題——繼承人之爭從來都是大帝國突然崩潰的最主要原因。果然穆罕默德屍骨未寒,一起打江山的小夥伴們就開撕了,不同部落派別勢力為爭奪領導權大打出手,場面搞得十分難看。

在繼承人的人選問題上,當時的穆斯林分成了兩派——什葉派主張“聖裔”血統至上,只有真主選定的人,即穆罕默德的直系後裔才有資格擔當哈里發(即教派領袖);遜尼派則認為不必把人選限制在這麼小的範圍內,只要是穆罕默德的老鄉、麥加古萊什部落的人就有資格當哈里發。這兩派的主張,當然是代表各自利益集團的,所以什葉派和遜尼派的分裂並不像其他宗教那樣是因為教義分歧,在最初純粹是不同利益集團的權利之爭。然而爭權奪利不可避免地會導致流血,公元680年發生了古萊什部落倭馬亞家族建立的倭馬亞哈里發國(Umayyad Caliphate)屠殺穆罕默德後裔家族的卡爾巴拉戰役(Battle of Karbala,後面章節會詳細講),成為了什葉派與遜尼派徹底決裂的轉折點。

▲卡爾巴拉戰役兩派決裂的轉折點,也是理解兩派分歧的關鍵點,正是我們後面要去的地方。

其實吧,無論遜尼派還是什葉派,在繼承人問題上都已經違背了伊斯蘭教義——伊****斯蘭教明確主張真主面前人人平等,可在選擇繼承人時卻否認了這種平等。當時有人就指出了這個問題,憑啥古萊什部落或者先知後裔就要**“高人一等”**啊?於是分裂成為了遜尼派什葉派之後的第三派別——伊巴德派(Ibadi),主張穆斯林社區自治,社區政教領袖唯賢是舉,不必用血統做限制。這個派別更加小眾,現在只有阿曼的穆斯林是這個派別的。

這些不同教派雖然一開始只是對領袖人選問題存在分歧,但由於這種分歧牽涉到自身合法性,相互之間不可調和。不同教派為了主張自己的合法性,後來都發展出了各自獨特的神學教義,在歷史敍事和教義解釋等方面都產生了越來越大的分歧。

比方説根據遜尼派的記載,穆罕默德生前娶過11個妻子,總共生了3個兒子4個女兒;3個兒子自小便夭折,4個女兒雖然活到了成年,但沒有任何一個活過30歲,只有法蒂瑪(Fāṭima bint ʾAsad )死得比她爸晚,所以穆罕默德這一輩子都在白髮人送黑髮人。這4個女兒給穆罕默德一共生下了8個孫輩,長大成人的有5個,其中4個是法蒂瑪的後代,所以從穆罕默德的第二代算起,“聖裔”至少留下了兩支血脈。

但什葉派認為穆罕默德的第一任妻子是個年紀比他大很多的寡婦,不可能給他生那麼多孩子,3個大女兒要麼是領養的親戚家的孩子,要麼就是寡婦下嫁帶的拖油瓶,只有小女兒法蒂瑪是穆罕默德親生的,法蒂瑪才是唯一的“聖裔”血脈。

遜尼派根據《古蘭經》的相關經文主張,穆罕默德是“眾先知的封印”,而不是任何人的父親,這就是為什麼真主讓穆罕默德的兒子都在幼年夭折,同時也是為什麼穆罕默德沒有提名繼承人,因為他希望能夠讓穆斯林自行推舉一個德高望重的領導人。

什葉派的反駁相當尖鋭:**“如果真主真的想表明不應該由穆罕默德的家人當領袖,那麼為什麼不讓他的孫輩和其他親屬像他的兒子一樣都死光呢?”**並且堅持認為“聖裔”家族有着其他人所無法比擬的崇高威望來擔任伊斯蘭教的領袖,穆斯林會毫不猶豫地追隨穆罕默德的後代,這個家族裏面是不可能出壞人的……

什葉派之所以如此強調“法蒂瑪是唯一血脈”,因為他們在奪權大戰中是阿里(Alī ibn Abī Ṭālib)利益集團的成員。阿里是法蒂瑪的丈夫、穆罕默德堂弟;什葉派的Shia一詞源於阿拉伯語Shīʿat ʿAlī,意思正是“阿里的黨羽”、“阿里的追隨者”或“阿里的派系”。阿里利益集團成員為了確立自己唯一的合法性,直接在源頭上整了個狠活兒,把別人都説成“庶出”,只有自己是“嫡系”。這種“嫡庶之爭”我們中國讀者應該很熟悉,馬上就能明白怎麼一回事兒。

什葉派否定掉其他人合法性的思路就跟猶太人當年發明一神教如出一轍,具有高度排他性——猶太教覺得只有猶太人受到“唯一真神”的庇護,其他民族在世界末日都要被毀滅;什葉派覺得只有自己擁護的“聖裔”領導人是真主選定的,其他穆斯林都是謀逆篡權之徒,所以必須跟他們不共戴天。

但具有排他性的意識形態往往有三個特點,第一是限制了自身的發展規模,第二是容易產生一些極端化的想法和舉措,第三是有利於集權和構建族羣認同。

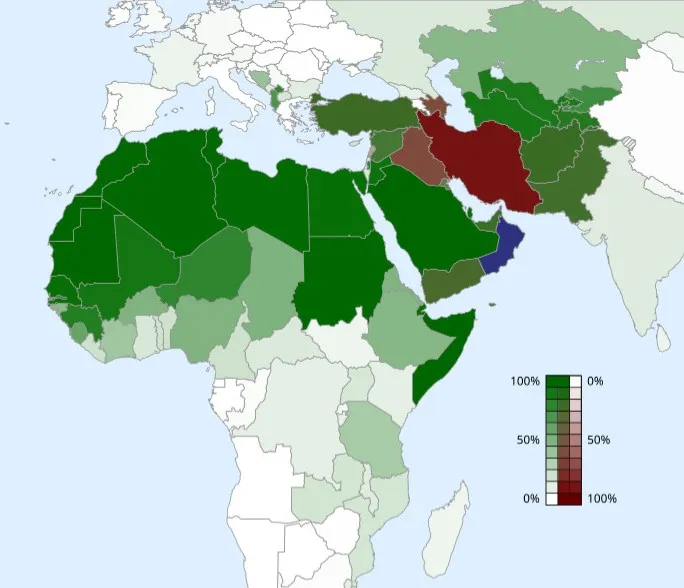

就好像猶太教歷史上長期以來都被邊緣化、受到宗教和政治迫害;搞小眾化、小集團的什葉派其實也是差不多的處境,只在局部地區和特定時期存在影響力——即便今時今日,什葉派仍是伊斯蘭教中的絕對少數派,只佔穆斯林總數的10-15%。

但在伊朗,什葉派的比例高達90%——如此逆天的比例顯然不是自然形成的,這得從16世紀薩法維王朝逼着整個波斯皈依伊斯蘭教什葉派説起。

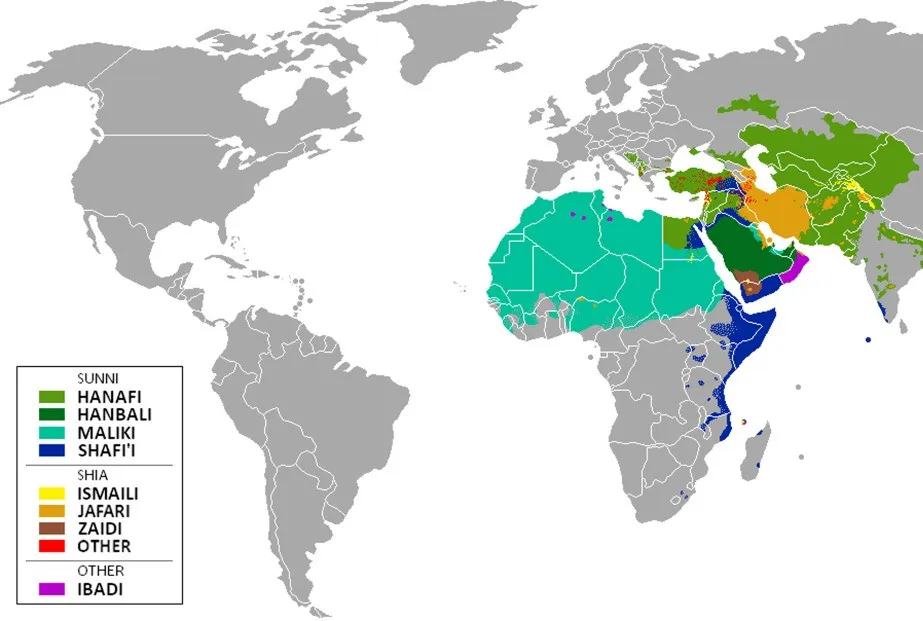

▲世界上只有三個什葉派居多的穆斯林國家——伊朗、伊拉克、阿塞拜疆。圖中藍色是伊巴德派的阿曼

波斯什葉派化的得與失

寫到這裏,我覺得有必要幫大家把波斯的歷史捋一捋,正好也把前面章節裏提到的諸多相關概念給説清楚。

首先,有讀者可能會困惑——你為啥一會兒“伊朗”一會兒“波斯”,這倆名字到底啥區別?從起源上來講,“伊朗”這個詞的意思是“雅利安人的土地”,“波斯”則是源於阿契美尼德王朝創建者居魯士大帝的帕爾斯部族(Pars,當今伊朗的法爾斯Fars),波斯波利斯以及之前的舊都帕爾斯加德都是以此命名的(Persepolis是古希臘語,古波斯語中這座城市叫Pārsa,即“波斯”)。從概念上來講,“伊朗”在歷史上和現在都被作為國名,最早可追溯到3世紀的薩珊王朝,後來的薩法維王朝也曾以此為名,約等於“中國”;而“波斯”起源於部族名,約等於“華夏”或者“漢”。就像我們習慣上只講“華夏文明”、不講“中國文明”,習慣上也只講“波斯文明”不講“伊朗文明”。

古代“伊朗”的地域,大抵與伊朗高原相當,就好像古代“印度”指的是印度河流域,屬於一個地理概念。公元前的伊朗高原有三個著名的古國——埃蘭、米底、波斯。埃蘭歷史最為悠久,與兩河文明互動頻繁;米底則與波斯關係密切,同屬於雅利安民族,但這兩個王國最終都被波斯吞併吸收,湮滅在了歷史長河中。

波斯統一了整個伊朗高原之後,有過三個大一統王朝——阿契美尼德王朝、帕提亞王朝(即安息帝國)、薩珊王朝。這三個王朝巔峯時期的疆域,都遠超現在的伊朗;如今伊朗領土的大幅縮水,除了奧斯曼帝國和沙俄帝國的擴張之外,也是近代英俄博弈的結果。

▲紅圈是構成波斯帝國的“元老三國”——埃蘭、米底、波斯;綠圈是後來崛起並統治了整個波斯的帕提亞

古代波斯王朝雖然有過興衰起伏——被亞歷山大大帝征服過、被塞琉古帝國統治過,但波斯文明不曾中斷,形成了一個獨特燦爛的以瑣羅亞斯德教為核心世界觀的文明體系。直到公元7世紀伊斯蘭文明興起後,伊朗的大部分地區都被伊斯蘭哈里發國所統治,波斯人在三觀層面接受了伊斯蘭教,古波斯文明從此被改變底色,形成了新的伊斯蘭波斯文明。

但那個時期的波斯文明同化力還是很強大的,在很多方面影響了阿拉伯世界;然而公元8世紀巴格達成為了整個伊斯蘭世界乃至整個近東地區的中心之後,位於伊朗高原的波斯難免有些被邊緣化。直到公元11世紀突厥遊牧民族揮鞭南下,才給波斯注入了新鮮血液,融合產生了我前文反覆提及的“突厥-波斯文化”,波斯文明在突厥強大武力的加持下,一度有所復興,可與阿拉伯世界分庭抗禮。

隨後13世紀蒙古帝國以及14世紀帖木兒帝國的入侵顛覆了整個中亞的秩序——巴格達被夷為平地,阿拉伯人幾乎遭遇滅頂之災,其生存空間被擠壓到了北非的埃及。蒙古人在橫掃中亞的同時自己卻被突厥化,對突厥-波斯文化推崇有加,波斯文明在伊爾汗國和帖木兒帝國的支持下進一步得到復興,甚至藉着莫卧兒王朝對外輸出到了印度次大陸。雖然這一路的傳播免不了變味,但我在2016年第一次去伊朗的時候,還是非常驚歎——原來北印度莫卧兒帝國的根源是在這裏啊!

在經歷了幾番外族入侵和文化融合之後,波斯文明歷久彌新,自然生出一股王者傲氣,覺得自己才應該是伊斯蘭世界的“正宗”。

16世紀薩法維王朝的崛起剛好順應了這一天時地利,開始了波斯文明的全面復興。

當時薩法維王朝雖然有了天時地利,但他們還缺“人和”,面臨着一個棘手的問題——經過了上千年的征服與被征服、融合與被融合,伊朗已經成為了一個多民族多教派混居的地區,需要一種統一的意識形態來構建族羣認同。

而整個伊斯蘭世界則面臨着一個更大的問題——在伊斯蘭初期的阿拉伯帝國時代,遜尼派伊斯蘭教屬於政教合一制度,“哈里發”同時擁有政治和宗教上的最高權威性;但自從阿拉伯帝國滅亡後,政教領袖“哈里發”名存實亡。諸如塞爾柱、馬木留克、帖木兒之類的遊牧“軍閥政權”擁有政治權利,卻沒有宗教權威;而且他們也沒法兒自立為“哈里發”,因為遜尼派的哈里發必須是古萊什部落的阿拉伯人。當時的遜尼派的宗教權威主要通過四大法學派的伊斯蘭學者對宗教律法和教義的解釋來實現,各個地區會有自己的伊斯蘭法學派體系(Madhhab,包括哈乃斐派、馬立克派、沙斐儀派、罕百里派;什葉派和伊巴德派都另有自己的法學派體系。我認為才是伊斯蘭教真正的教派,相當於藏傳佛教的格魯派、寧瑪派、薩迦派)。這種情況顯然不利於集權,導致伊斯蘭世界內部的爭鬥不斷。

▲如果説什葉派和遜尼派是兩個不同的宗教,那麼法學派體系才是真正意義上的“不同教派”,就好像藏傳佛教中的格魯派、寧瑪派、薩迦派

於是薩法維王朝創始人伊斯瑪儀一世(Ismail I)想出來一個**“一石三鳥”的辦法——宣佈什葉派十二伊瑪目教派為波斯帝國的官方宗教,發動了一場浩浩蕩蕩的強制改宗運動,將波斯的絕大多數遜尼派穆斯林轉變成了十二伊瑪目派**。

我來跟大家詳細説説這“一石三鳥”究竟是哪三鳥。

第一隻“鳥”是解決了身份認同問題。建立薩法維王朝的皇室家族其實是突厥化的庫爾德人,這本身就是波斯帝國民族和文化多元的體現。這種情況下宗教意識形態就成了進行身份認同重構最好用的工具——所以儘管薩法維王朝的君主和臣民都已經高度多元化,但他們通過強制改宗,構建出了一個統一在什葉派信仰下的“新波斯民族”。

不過這次強制改宗事件存在一個缺陷——由於國家機器力量有限,很多偏遠地方政令有所不及,比方説庫爾德山區、俾路支地區、阿富汗山區。這些未能在當時改宗為什葉派的地區,後來大部分都因為各種原因脱離了什葉派波斯的統治。

第二隻“鳥”是統治者獲得了宗教上獨立的合法性。古代王朝的君主合法性大都來自於“君權神授”,薩法維王朝對什葉派的推崇,具有強烈排他性——把“四大哈里發”中的其他三位都拉出來鞭屍了一番,解散遜尼派教團、摧毀遜尼派清真寺、殺害遜尼派學者;只有追隨阿里後裔的什葉派是“正宗”,其他穆斯林及其統治者都是篡位的“異端”、“偽君”……從此波斯君主不再依賴於遜尼派哈里發的授權。這就是為什麼我説,從某種意義上什葉派和遜尼派根本就是兩個不同的宗教,他們對彼此的排斥甚至比基督教對猶太教的排斥還大。

第三隻“鳥”是實現了高度集權的“政教合一”制度。薩法維王朝通過推行十二伊瑪目派,建立了一個由國家控制的宗教組織。教士不僅負責解釋宗教法、監督宗教法庭、指導宗教教育和管理宗教基金,同時也在政治上發揮重要作用,確保宗教事務和國家政策一致。但教士階級的政教權力來自於君主,比方説全國最高宗教職務謝赫·伊斯蘭(Sheikh al-Islam)就是由君主任命的,君主由此獲得了對宗教事務的領導權,既是世俗統治者也是宗教領導人。

異端中的異端

説到這裏,我必須給大家詳細解釋一下“十二伊瑪目派”,這個教派的教義特別有意思,把睜眼説瞎話發揮到了極致,甚至破解了**“封印先知”**的困境,堪稱“邪教中的邪教”。

我一直説伊斯蘭教是一個被**“寫保護”且很容易發生“系統還原”**的宗教,這其中的關鍵設定正是在“封印先知”。穆罕默德自己是靠着纂改希伯來聖經創業成功的,所以他特別處心積慮地防範後世別人纂改他的話,搞出了“封印先知”這個設定——他穆罕默德是世界上最後一個先知,他死後要是再有人自稱“先知”,一律都是假的,穆斯林們一定要羣起而攻之。

這一招真的特別狠,簡直無懈可擊,照理説可以在有效阻止伊斯蘭的分裂。但穆罕默德生前只顧着防範**“誰不可以領導伊斯蘭教”,沒説清楚“誰能夠領導伊斯蘭教”**,於是就讓“十二伊瑪目派”找到了可以繞過系統防火牆的漏洞。

“十二伊瑪目派”簡單來説就是專門研究穆罕默德繼承人問題的,這一塊的理論在《古蘭經》和《聖訓》中相對空白,因此有着極大的作妖空間。

“十二伊瑪目派”相信,先知穆罕默德的所有知識和智慧都來自於真主,他向人類揭示了**“神法”(即《古蘭經》)並引導人類接近真主。穆罕默德作為“封印先知”,已經完成了“神聖立法”的工作,之後自然不可能再有人接受“天啓”了。但是呢,穆罕默德的直系後裔作為世界上“最高貴最純潔的血統”,與真主有着密切的聯繫,真主會賦予他們高深莫測的神聖知識與智慧,對“神法”進行解釋和指導,保證世人不偏離“伊斯蘭教的正軌”**。

這一扮演**“先知繼承人”角色、具有管理整個伊斯蘭社會政教事務的最高權威,就是什葉派中的“伊瑪目”**。“伊瑪目”普遍存在於伊斯蘭教,意思是阿拉伯語中的“領袖”,不同教派有着各自不同的“領袖”。

什葉派關於“伊瑪目”有幾大原則——

伊瑪目必須是穆罕默德的直系後裔(Ahl al-Bayt),即女兒法蒂瑪和女婿阿里的血脈後裔,阿里續絃生的孩子都不算。

每一任伊瑪目都是由前任通過**“神聖的啓示”**任命的(Nass),不通過選舉或者世俗權力獲得——這正是霍梅尼任命哈梅內伊的法理依據。

伊瑪目不需要學習就能通曉一切知識,包括特殊的“神秘知識”(Ilm),是人類與真主之間最重要且唯一的“中介”;

每個時代都必然有一位伊瑪目生活在人世間(Imamate),來確保伊斯蘭教法的正確解釋和執行。

伊瑪目在宗教和道德上都是完美無缺的(Ismah),不可能犯任何錯誤,是絕對的權威,擁有人世間的最高地位。

基於伊瑪目的“絕對正確”,伊瑪目天然應當成為穆斯林社會的最高統治者,以確保社會的公正和伊斯蘭教法的執行。

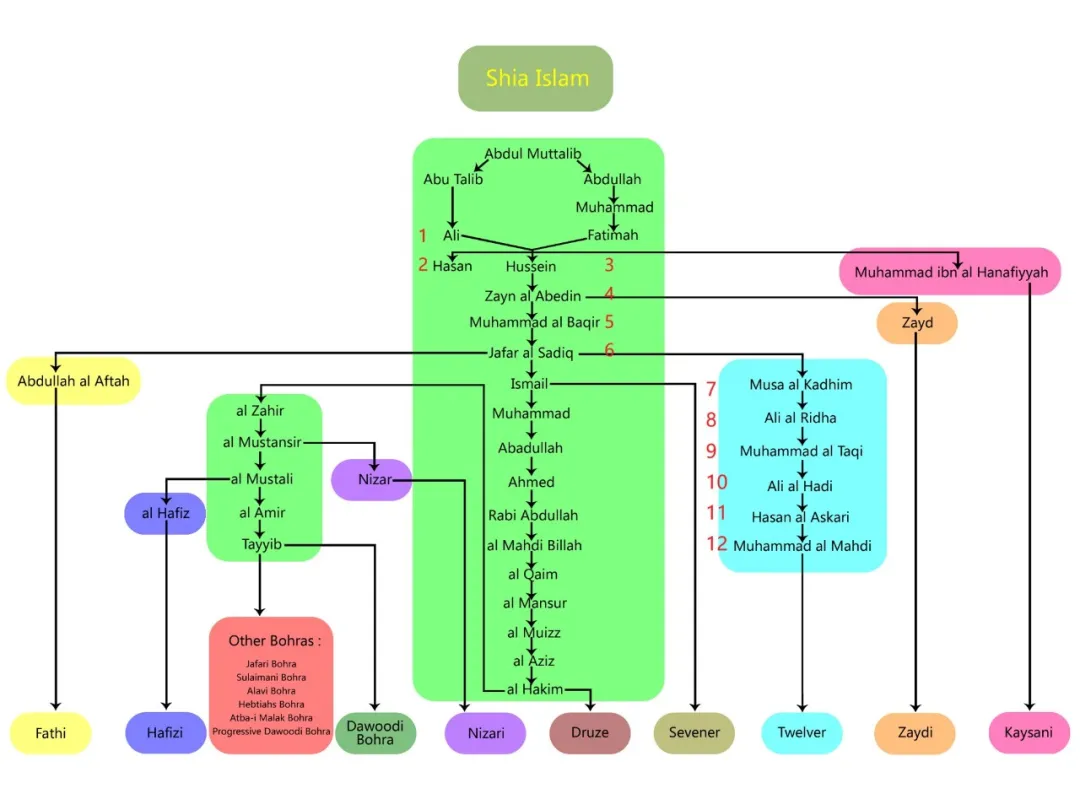

根據“十二伊瑪目派”的觀點,穆罕默德死後的唯一合法繼承人就是堂弟兼女婿阿里,其次是阿里與法蒂瑪的男性後裔,所以阿里和他的兩個兒子哈桑(Hasan ibn Ali)、侯賽因(Husayn ibn Ali)分別是前三位伊瑪目。男性後裔代代相傳,一共傳了11任。但是吧,這11任伊瑪目全都不得好死——不是被殺死就是被毒死,到了後期徹底淪為阿拔斯王朝的傀儡,一個比一個短命,跟西藏曆史上一成年就被毒殺的9到12世達賴喇嘛情況差不多。

▲這是一張非常罕見的描繪穆罕默德形象的全家福(伊斯蘭教禁止描繪穆罕默德形象)。頭上有光環的分別是穆罕默德、阿里、哈桑、侯賽因這祖孫三代。邊上這些則是穆罕默德的創業小夥伴

什葉派對此的解釋是——聖裔家族所遭受的壓迫和苦難具有更偉大的目的,他們替代世人承受了罪過,是真主對信徒的降福。

話説第11任伊瑪目被毒殺那年28歲,他的副手對外宣稱11任留下了一個年幼的兒子——即預言中的第12任伊瑪目穆罕默德·馬赫迪(Muhammad al-Mahdi)。副手以安全原因為藉口,不讓任何人見馬赫迪,然後以代理人的名義代表馬赫迪,對外發布言論、收取宗教費用。近70年間馬赫迪先後有過四位代理人,但世界上從來沒有人見過馬赫迪本人,這段時期被稱為**“小隱遁”(Ghayba,公元874-941年)。最後一位代理人在自己臨死前宣佈,馬赫迪將進入“大隱遁”**(al-Ghaybat al-Kubra,公元941年至今)——根據“十二伊瑪目派”的理論,由於世界上任何時候必定會有一位伊瑪目,所以馬赫迪在沒有指定繼任者之前是不會死去的,真主為了保護他用“奇蹟”延長了他的壽命並將他隱藏了起來;當有一天真主允許他現身時,他就會重新降臨人間,給人間帶來絕對的正義……

這就相當於創造出了一個新的“授權體系”——穆罕默德之後,由於“封印先知”的設定堵死了後來者的路,沒有人再能假借“天啓”之名傳旨;然而“十二伊瑪目派”通過將“伊瑪目”的權威無限放大,藉着“隱遁”的第12任伊瑪目“代理人”的名義來裝神弄鬼,就成功繞過了“封印先知”的防火牆,獲得了高級別的授權。

於是,薩法維王朝把遜尼派“哈里發”的權威推翻後,統治者借用“十二伊瑪目派”的教義,把自己裝扮成“隱遁”伊瑪目馬赫迪的“神聖代理人”(na’ib al-amm),通過修訂族譜把自己的祖先追溯到了“聖裔”家族,通過大力推廣什葉派和對抗遜尼派來證明其合法性;這個“神聖代理人”的權利可以涵蓋伊瑪目的所有特權,自然就實現了政教合一的權利。

▲什葉派裏面有十幾個教派,大家可能聽過的德魯茲、哈菲茲都是其分支。藍色那個是伊朗國教“十二伊瑪目派”,我把12個伊瑪目都用數字編號了,最後一個就是馬赫迪。順便説一句,統治敍利亞的阿薩德家族信奉的是紫色的Nuzari努塞爾派,也叫阿拉維派。所以敍利亞跟伊朗一個鼻孔出氣。

“十二伊瑪目派”這些個歪理邪説,雖然加強了波斯內部的集權和團結,但反過來也使得波斯成為了整個伊斯蘭世界的“公敵”、“異端”。這個教派要是擱在當今突然興起的話,那肯定就是像ISIS一樣的極端主義恐怖組織沒跑了,分分鐘把你給圍剿了。但人家出道早,在伊朗站穩了腳跟成為了國教,遜尼派穆斯林除了在國際上孤立他們之外,對他們還真是沒轍。

想來讓人感慨——公元前6世紀猶太人特立獨行發明一神崇拜之初,被周邊所有其他民族視為**“異端”;公元1世紀耶穌改良猶太教發明基督教,一開始也被猶太教和羅馬帝國視為“異端”;公元7世紀穆罕默德創立伊斯蘭教,作為“異端”在猶太教和基督教之間殺出了一條血路;公元16世紀什葉派這個“異端中的異端”,通過薩法維王朝國家機器的推動,居然讓更為“異端”的十二伊瑪目派成為了什葉派的主流……如今這個“終極異端”**正盤算着要如何主導整個伊斯蘭世界。一神教的發展,簡直就是不斷“異端化”的養蠱,這是非常值得深思的現象。

另外,伊朗這種基於“十二伊瑪目派”的君主制,從底層邏輯上教權還是要大於王權——教士由君主任命這一規定,在君主弱勢的情況下必然會失效;而君主必須得到教士授權,卻是被“寫保護”的鐵律。那些教士們又不傻,他們一有機會必然會設法讓教權凌駕於王權之上,因此王權合法性依賴於教權的這種情況,多少有點與虎謀皮的意味。

巴列維王朝被推翻,説白就是王權和教權分離之後,教權顛覆了王權。經由1979年伊斯蘭革命,伊朗再次回到了政教合一的狀態,只不過這一次掌握政教權利的是教士。伊朗“最高領袖”的政教權力就跟16世紀的薩法維王朝一樣,來自於對“隱遁”伊瑪目的“代理權”(即前文提到過的“法基赫的監護”)。霍梅尼的頭銜之一正是**“馬赫迪的副手”(Na’eb-e Imam),很多被他處決的官員都判犯有“反對第12任伊瑪目罪”**……你不得不説宗教洗腦就是很牛逼,假借着一個從來沒人見過、可能從來都沒存在過的“第12任伊瑪目”名義,就能為所欲為。

讀到這裏,大家應該明白了吧,伊朗跟其他遜尼派穆斯林國家其實是完全不兼容的,什葉派和遜尼派之間甚至要比穆斯林與異教徒之間更加苦大仇深——他們經常會指責對方為“偽穆斯林”(kāfir),而纂改伊斯蘭教義、混淆視聽的“偽穆斯林”顯然比對伊斯蘭教義不聞不問也不信的“非穆斯林”危害更大;跟對方派別和解、承認對方,那就等於承認自己是“非法”的,存在根本上的利益衝突。

從根本上來講,伊朗現行制度的合法性建立在與遜尼派永恆的“聖戰”之上,從而成了中東地區最重要的禍亂根源,甚至比以色列對區域和平的危害還大——以色列雖然也是邪教立國,但猶太教不搞聖戰,不想去同化別人,穩定的中東大環境符合以色列的利益,是哈馬斯和真主黨不肯善罷甘休、談判談不攏;雖然以色列打起仗來出手狠,但你如果追根溯源會發現以色列其實屬於“防衞過當”。而伊朗卻是打心眼兒裏不希望看到中東和平,因為那些遜尼派國家一旦跟以色列和解,就該調轉槍頭對付自己了,於是扶持了真主黨、哈馬斯、胡塞武裝這些小弟,把中東攪得雞犬不寧。

為啥我要在伊拉克的開篇花費如此多的筆墨講伊朗什葉派的由來呢?因為什葉派和遜尼派衝突是伊拉克當代史的重要背景,接下去我們要進入的伊拉克南部屬於什葉派聚居地,有兩個什葉派最重要的兩個聖城——納傑夫(Najaf)和卡爾巴拉(Karbala)。

不過在此之前,我們還是先説回兩伊戰爭,説説什葉派的瘋狂是如何挑起這場戰爭的。

惡魔在人間

話説1979年霍梅尼通過伊朗革命成功奪權後十分膨脹——這種宗教狂熱分子吧,腦子都有點軸,他們的想法都是非理性的。就好像ISIS勢力擴張之後,便夢想征服整個伊斯蘭世界。霍梅尼則認為,伊斯蘭革命既然能在伊朗成功,那就應該在所有的什葉派地區乃至整個伊斯蘭世界推廣,讓全世界女人都按照伊斯蘭教法穿罩袍包頭巾……

於是霍梅尼上台之後在公開發言中呼籲,伊拉克人民要向伊朗人民學習,把他們的薩達姆的復興黨政府推翻。

對伊拉克人民喊話主要有兩個原因,首先,伊拉克是什葉派大國,霍梅尼流亡的14年期間,大部分時間都呆在伊拉克南部的聖城納傑夫,在當地具有相當的威望影響力;第二,伊拉克之所以會收容流亡的霍梅尼,主要因為有段時間兩伊關係不好,霍梅尼作為反政府勢力具有利用價值。但1978年兩伊關係一度好轉,為了跟伊朗和解,薩達姆就把霍梅尼給驅逐出境了……霍梅尼對此懷恨在心,打算要公報私仇。

薩達姆相對來言還算是一個懂遊戲規則的政治家,對於搞宗教狂熱那一套也不怎麼感興趣。儘管霍梅尼的喊話震驚了巴格達上下,但薩達姆很清楚現在的霍梅尼已經不是那個可以讓他隨意驅逐的流亡教士了,而是大權在握的鄰國最高統領;他希望能夠跟新的伊朗政府睦鄰友好,對霍梅尼的喊話裝聾作啞,發表演講讚揚了伊朗革命,表示伊拉克和伊朗應該在互不干涉內政的基礎上建立起合作關係。

不料霍梅尼對此充耳不聞,完全不給薩達姆面子,繼續喊話伊拉克人民趕緊革了薩達姆的命……這下讓薩達姆臉上掛不住了——霍梅尼這貨腦回路異於常人,根本就沒法兒溝通啊!索性先下手為強跟伊朗打一仗得了……如果打贏了這場仗,伊拉克不但能解決跟伊朗歷史上的領土爭端,運氣好的話説不定還能把胡齊斯坦省搶下來,風風光光成為中東地區的領導者,實現對波斯灣的霸權。

在薩達姆看來,打伊朗的贏面相當高。伊朗在伊斯蘭革命之後陷入內憂外患——外部由於國際制裁,武器裝備及各種資源都短缺;內部由於政治清洗,在兩伊戰爭爆發前有12000名各級軍官被流放、監禁或處決,光是被處決的高級將領就有85人……如此一來軍隊戰鬥力自然大打折扣。

所以在薩達姆看來,既然你霍梅尼敬酒不吃吃罰酒,休怪我“趁你病要你命”,於是就有了本章節開頭伊拉克裝甲部隊進軍霍拉姆沙赫爾的那一幕。

▲邪惡與邪惡的對決

在薩達姆的預判中,這原本應該是一場摧枯拉朽的戰事,將對霍梅尼的威望造成沉重打擊,從而導致伊朗新政府垮台——就算幹不死霍梅尼,也至少能夠打擊他的囂張氣焰,讓他別再干涉伊拉克內政。

由於扎格羅斯山脈橫亙在兩伊之間,兩伊在平原地區直接接壤的只有胡齊斯坦省,胡齊斯坦省自然成了伊拉克陸軍部隊的“集火”目標。然而薩達姆預想中的胡齊斯坦省阿拉伯人倒戈起義配合伊拉克佔領的“劇情”卻並未發生,伊拉克的入侵反而讓伊朗人民前所未有地團結到了一起,就跟後來俄烏戰爭中的烏克蘭人民一模一樣;本來伊朗國內對霍梅尼的倒施逆行頗有怨言,然而霍梅尼在戰爭這一重大危機降臨時的堅定自信,反而加強鞏固了他的領導地位和聲望——這種情況在世界上屢見不鮮。

伊朗雖然因為制裁缺乏重型武器,但在霍梅尼的煽動下有大量民兵志願軍挺身而出願意為“護教”獻身。霍梅尼將抵抗伊拉克的入侵定義成了保衞伊斯蘭信仰的“聖戰”,並向信眾承諾——如果他們在戰鬥中陣亡,可以自動進入天國。

於是乎,大量缺乏指揮和後勤保障的民兵前赴後繼地參戰,用人海戰術不計代價地殺傷伊拉克部隊。衝鋒陷陣的民兵當中包括許多未成年的孩子,整個兩伊戰爭期間有95000名未成年的童軍傷亡。霍梅尼對此當然無動於衷,在他看來那些未成年孩子去的並不是炮火紛飛的前線,而是天國的“綠色通道”。

▲11歲的伊朗娃娃兵。除了惡魔,誰會送這樣的孩子上前線打仗?這不是發生在古代,而是上世紀80年代(圖片來源:網絡)

▲這張娃娃兵的照片很有名,戴着敢死隊的頭巾(圖片來源:網絡)

(圖片來源:網絡)

▲當時很多伊朗娃娃兵都會在槍托上貼霍梅尼的照片,十幾歲的孩子本身就最容易頭腦發熱被煽動(圖片來源:網絡)

戰爭第三年,伊朗以巨大的人員傷亡為代價,幾乎收復了所有戰爭初期被佔領的失地,薩達姆眼看達不到他的戰略訴求,於是打算止損,提議停火併從伊朗撤軍。但霍梅尼不幹,他的停火條件是薩達姆下台外加伊拉克賠款,以便讓伊拉克的什葉派掌權。薩達姆自然不可能接受,只好硬着頭皮繼續把仗打下去。隨後,霍梅尼決定反攻伊拉克,將“聖戰”進行到底,將“伊斯蘭革命”繼續擴大——霍梅尼宣稱,除非伊拉克像伊朗一樣成立“伊斯蘭共和國”,否則伊朗會一直將這場“聖戰”進行下去。

霍梅尼的如意算盤是反攻伊拉克的時候,能夠得到伊拉克什葉派以及伊拉克庫爾德人的支持配合——結果伊拉克的什葉派就跟伊朗的阿拉伯人一樣,在戰爭爆發時都選擇和自己的祖國站在了一起。只有伊拉克的庫爾德人由於長期受伊朗資助,當起了“帶路黨”,協助了伊朗的反攻。然而這些庫爾德人在兩伊戰爭後期遭到了薩達姆的殘酷報復,經歷了一場大規模的種族清洗……關於這個我會在後面寫到伊拉克庫區時跟大家細説。

霍梅尼的宗教狂熱和一己之私,讓這場“聖戰”又多打了6年,多花了數千億美元,多死了數十萬的人……宗教狂熱展現出可怕的力量,將一批又一批伊朗民兵送往前線當炮灰、添人頭。儘管那些娃娃兵、志願兵的戰鬥力低下,但架不住人多勢眾不怕死,以血流成河為代價沖垮了伊拉克的防線,在戰爭中期獲得了一些勝利。

但幾乎整個世界都站在伊拉克這邊——中東國家擔心伊朗的什葉派原教旨主義輸出伊斯蘭革命,推翻阿拉伯國家的君主制;美國認為“絕對不能讓伊拉克輸給伊朗”,除了給予物資支持外,還親自下場在波斯灣給予海上力量的支援……到了戰爭後期,伊拉克憑着更豐富的戰爭資源扳回一城,國際輿論甚至對伊拉克用化學武器屠殺伊朗平民的行為都視而不見,因為伊朗無底線的宗教狂熱和好戰已經無法再讓人們產生同情。

▲戰爭後期的伊朗完全就是在把平民送到前線讓伊拉克軍隊屠殺(圖片來源:網絡)

▲紫色是戰爭初期伊拉克推進的最遠端,橙色是戰爭後期伊朗瘋狂反攻佔領過的土地……最後全部歸零

持續了八年卻幾乎一無所得的戰爭,最後耗盡了伊朗民眾對“聖戰”的熱情。舉國上下唯一想要繼續將“聖戰”進行下去的大概就只有霍梅尼,但他終究也不得不接受彈盡糧絕士氣低落無以為繼的現實,在1988年7月接受了聯合國關於兩伊停火的決議。霍梅尼在講話中對接受停火表達了自己的無奈和不情願——

“那些通過殉道而離開的人是幸福的,那些在這支光明的隊伍中失去生命的人是幸福的。不幸的是,我還活着,卻喝下了毒酒……”

霍梅尼後來又在公開信中寫道——

“……我們不會後悔,也不會為我們在戰爭期間的表現感到一絲一毫的抱歉。我們是否忘記,我們是為了履行宗教義務而戰,而非解決邊境問題……”

作為“絕對正確”的“伊瑪目”,他當然不可能犯錯或者抱歉,更沒有一絲一毫的悔過。私以為,這可能是人類所能説出的最邪惡的話、做出的最邪惡的事。最邪惡的事情往往都裝飾着“高尚”的名義,最邪惡的人往往也都佩戴着“神聖”的光環——沒有這些“名義”和“光環”的偽善加持,毀天滅地的邪惡又如何有機會實現呢?