研究 | 雷定坤:沒想到,印新晉中產階級對印政黨政治竟有這樣的影響…(上)_風聞

南亚研究通讯-南亚研究通讯官方账号-10-16 07:43

自印度獨立以來,關於中產階級的概念及劃分標準一直是學界熱議的話題。持續擴大的中產階級規模不僅是社會良性發展的一個訊號,也是政府脱貧政績的直觀反映。自20世紀90年代以來,印度經濟增長呈快速發展態勢,社會財富的累積直接或間接地推動了大量民眾邁入中產行列;[1] 全球化浪潮下,印度龐大的人口和市場以及日益增長的消費能力,中產階級、新興中產、進取中產等術語愈發頻繁地出現在印度的各個角落,印度民眾更是以自詡中產為傲。[2] 因此, 瞭解社會中產羣體的特徵及其政治傾向是各個政黨開展選舉動員的重要內容。

印度人民黨在20世紀80年代抓住國內中 右翼意識形態的政治真空 ,獲得大量印度中產羣體的支持,得以迅速崛起。儘管當前莫迪政府仍努力將自身打造成 新自由主義中產階級的擁護者 ,但近年來出現一種觀點認為,印人黨愈發傾向 民粹式的福利動員路徑 ,過多關注落後階層,背棄了中產階級羣體的利益,逐漸在失去後者的支持。 現實佐證,印人黨未能實現穩定把控人民院和聯邦院的野心,在地方邦選舉中表現起伏不定,2019年大選壓倒性勝利的選舉勢頭並沒有在邦立法會的選舉中得以延續。相反,若以2019年人民院選舉(大選)時選區作參考,印人黨在西孟加拉邦、德里國家首都轄區(Delhi NCT)、比哈爾邦、卡納塔克邦丟掉共39個選區,[3] 最終也沒能成功地在這些邦單獨組建政府。國大黨除了在卡納塔克邦有優異表現外,並未斬獲印人黨丟失的絕大多數選票,這些選票更多地被地方性政黨所吸納。 其中收益最大的是聲稱代表中產階級的印度平民黨, 其不僅連續拿下德里的立法會選舉,又藉助印人黨農業法案推行受阻的機遇贏得旁遮普邦,甚至在古吉拉特邦也有所斬獲。然而,五年後的2023年,面對來勢洶洶由反對黨組建的 “印度國家發展包容性聯盟(INDIA)” 的挑戰,印人黨調整策略,相較2018年斬獲了中央邦、拉賈斯坦邦和恰蒂斯格爾邦的立法會選舉, 國大黨則表現黯淡。

印度選舉政治形態為何出現了這樣的波動?印人黨在擴張其省邦政治勢力版圖時究竟面臨怎樣的挑戰?應該選擇怎樣的策略?尤其是,印人黨在多大程度上能挽回或繼續爭取龐大中產階級的支持?要回答以上問題,首先需回應印度中產階級究竟指的是哪一羣體?該羣體對印度政治產生何種影響?以及如何解釋當前印人黨對中產階級的定位及動員方式? 本文將圍繞以上問題,嘗試從中產階級羣體與政黨互動的視角切入,分析印度政治當前的發展與變化。

一、既有文獻解釋及其不足

針對印度中產階級的政治選擇及其對印度政治影響的研究較為分散,總結起來可歸納為以下三類:

一是中產階級通過公民抗議展現政治影響。 社會學、政治學等研究領域都有一個基本共識,即中產階級是大多數國家民主機制運轉的支柱,其穩定的收入和較高的消費能力激發市場活力,通過良好教育和專業職業在社會各階層間引領主流價值觀、建立認同感,提升社會凝聚力;或者在政治參與中推動治理水平的提升,緩和因貧富差距導致的社會張力,從而保障經濟和政治的穩定。[4] 與之相應,中產階級同樣也具有擾動政治局勢的能力。20世紀末以來印度出現了兩股由中產階級領導的抗議浪潮,一個是反對擴大低種姓和穆斯林羣體的政治參與,另一個是抗議將種姓和宗教身份政治化。[5] 這兩股公民抗議浪潮實質上在推動印度教民族主義興起的同時,也重申了中產階級羣體在印度選舉政治中的影響力 ,因傳統中產階級(精英階層)感受到來自下層階級的挑戰,他們通過政治參與推動一系列經濟和社會政策以重新鞏固其優勢地位, 科布里奇(Stuart Corbridge)和哈里斯(John Harriss)將該羣體做出的反應稱為“精英叛亂(Elite Revolt)”。[6]

印度中產階級抗議。圖源:nytimes.com

二是中產階級在公共領域通過輿論製造和議題設置影響政治。 印度中產階級的政治影響力恰恰是基於對現有民主進程或民主質量的不滿與批評。該羣體不同於邊緣羣體、從屬羣體(subaltern)通過直接參與選舉政治來發揮影響力,中產階級羣體普遍擁有良好的教育背景,能利用自身所擁有的社會資源,通過多種媒介平台引領公共輿論、間接進行議題設置等繞開正式選舉程序的方式獲得政治影響力。[7] 印度互聯網的快速普及與數字媒體的多樣性帶來了新形式的政治參與和公共辯論,中產階級羣體也是印度六億多互聯網用户中的觀點製造者和輿論引領者,[8] 政黨選舉動員過程中的信息傳播不再完全依靠主流媒體,中產階級羣體的話題引領能力通過數字平台得以充分展現。

三是中產階級通過自身整體的經濟選擇影響公共政策。 一個經濟體的良性發展需要足夠的總體消費水平,一個龐大的中產階級羣體擁有巨大的消費能力,一個穩定增長的中產階級也被視為新興經濟體的“最佳擊球點”,即新興市場不斷發展的最佳狀態。[9] 因此,該羣體在經濟上的影響力將進一步對政府的政策內容和政策執行造成影響。印度20世紀90年代初的經濟自由化改革的成功推行一般有兩種維度的解釋,一個是在國家層面上從拉吉夫·甘地(Rajiv Gandhi)執政末期以減税和放寬消費品限制為代表的“精英政策”(elite policy)式的自由化嘗試[10];另一個維度聚焦社會層面的推動,尤其是大商業資本與中產階級之間通過新興的資本市場所產生的一種結構性聯繫,前者通過從廣大中產羣體融資獲得支持改革的社會基礎,後者也在前者快速的資本累積中分得收益。[11] 因而,從整個社會層面來看,擁有一定經濟基礎的中產階級從自身利益出發,其選擇最終推動了印度經濟自由化政策的落地生根。

現有的文獻總結了印度中產階級影響政治的幾種重要方式,但需要指出的是,這一總結將印度傳統的“舊”中產階級與“新”中產階級對政治的影響混為一談,沒有清晰區分他們在政治訴求上的不同,以致很難理解和解釋為什麼長期被視作印人黨堅定支持者的中產階級開始出現不同的政治傾向、如何去看待因為中產階級羣體政治支持的短期波動對政黨造成的影響。現有偏功能主義式的解釋路徑在揭示該羣體與政黨的互動過程中存在不足,也無法有效解釋無論是傳統的中右翼政黨還是新興中產階級政黨為何都出現了顯著的福利主義轉向。因此, 本文將首先梳理出界定印度中產階級的主要方式,並借鑑行為主義經濟學中的損失厭惡的視角,細分中產階級中實際發揮顯著影響的羣體,以及政黨對他們的回應與動員方式的調整,以求更好地理解這一龐大羣體對印度政黨政治格局產生的深遠影響。

二、概念界定

一般意義上, 中產階級是一個相對概念,即相對富裕階層和貧窮階層的一箇中間羣體。 隨着工業化進程的深入,現代資本主義的發展以及職業分工的細化,中產[12]概念的指涉也從最早托馬斯·吉斯本(Thomas Gisborne)所用來指涉那些居於大地主和城市工人階級、農業工人之間的企業家階層,[13]到當前指涉範圍涵蓋專業的白領、服務業階層。儘管有批評指出,中產的指涉對象是一個鬆散的社會類別,其概念有效性也頗受懷疑,[14] 但在發展中國家, 中產階級不只是基於經濟水平的相對定位,而是更接近一個 絕對概念 。 成為中產意味着擁有足夠的物質保障,不僅能夠規劃未來,還能夠在生活中遇到突發變動或挑戰時,從容應對,而無需永久性地降低生活標準。 [15] 理解印度的中產階級,情況則相對更加複雜,學者們一般會選取不同的切入標準。

(一)

印度中產階級的多種界定

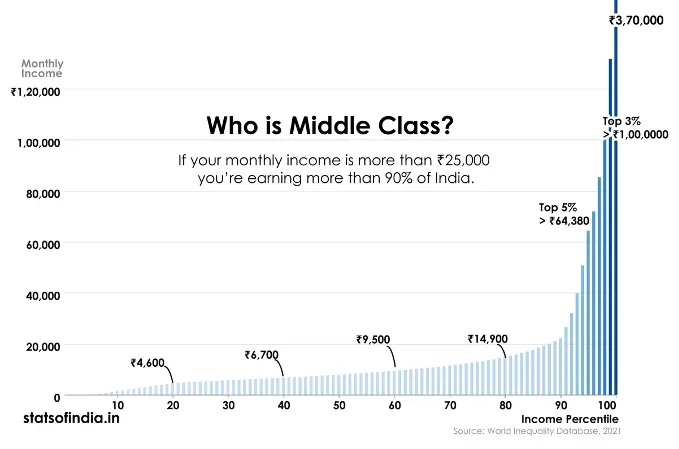

比較常見的是依據家庭收入水平來對中產進行界定。 印度全國應用經濟研究委員會(NCAER)提出的標準為家庭年收入在20萬至100萬盧比之間(2001~2002年的價格水平),若以2005年購買力平價計算,換算為每人每天收入約為11美金至55美金之間,這一標準下2010年印度中產人口約為1.5億人。[16] 根據麥肯錫全球研究所的定義,印度中等收入階層是指家庭實際年可支配收入在20萬印度盧比到100萬印度盧比之間的家庭。[17] 皮尤研究在2015年的一項調查中認為,根據家庭日均收入在10~20美金(或800~1600盧比)的標準,印度只有約2%的人口能達到中產的標準,而80%的人口都屬於低收入羣體。[18] 印度財政部長西塔拉曼(Nirmala Sitaraman)將印度中產階級定義為年收入在貧困線以上但低於180萬盧比的羣體。[19] 此外,印度在2001~2011的十年時間裏,貧困率從35%降低至21%,但是中產只增長了兩個百分點,而同期中國中產的增長率是印度的六倍。[20] 換句話説,印度大量脱貧的人口仍徘徊在低收入階層,而並非在嚴格意義上邁入了中產階級行列。一些學者傾向選取人均單日收入作為劃分依據,例如卡拉斯(Homi Kharas)採取葡萄牙和意大利的平均貧困線作為中產階級下限,而將盧森堡收入中位數的兩倍水平作為中產階級上限,以2005年購買力平價為參照,得出新中產階級的定義為人均日收入在10美元至100美元之間。[21] 又如,有學者直接採用發達國家的貧困標準作為發展中國家中產的上限,將70個發展中國家貧困線中位數作為下限,以2005年購買力平價計算,得出個人收入2美元至13美元之間的標準。[22]

印度2018-2019年的年收入分佈。圖源:moneycontrol.com

相較收入標準,諸多學者更傾向於用人均消費來界定印度中產階級。 從個人消費的角度出發,班納吉(Abhijit V. Banerjee)和迪弗洛(Esther Duflo)等學者將個人日均支出在2美元至10美元作為定義中產的標準(以1993年購買力平價計算),同時2美元至4美元消費標準為下層中產階級,6美元至10美元為中上階級標準。[23] 按照該標準,印度2005年至2012年這七年時間裏中產階級羣體佔比從30%上漲至超過50%,體量從3億人漲至6億人,其中城市中產階級從1.54億上漲至2.49億人,漲幅低於農村新中產羣體。[24] 儘管該標準嚴苛程度低於國際水平,但似乎無論是印度政府還是民眾都更加願意接受近一半人口已經進入中產的美好景象。德維什·卡普爾(Devesh Kapur)和米蘭·瓦什納夫(Milan Vaishnav)在《民主的花費》一書中也指出近一半的印度人都將自身視為中產階級。[25] 當然,結合印度民眾實際的生活狀況,也存在更多豐富的界定標準。例如,有學者選取了交通通行工具作為參考指標,[26] 也有學者根據職業類型來界定中產羣體,或是通過不同維度對中產羣體劃分更多的子類別。[27] 這些多樣的劃分標準儘管能更好地幫助我們認識中產,但是對於其規模的把握過於複雜,而對理解他們如何影響政治又不夠直觀。

本文更傾向於採用班納吉和迪弗洛等學者從個人2~10美元日均消費的標準來界定中產階級。 原因有三: 一是 中產的意義在印度民眾心中遠超其經濟含義,儘管該標準低於國際標準,但該標準所框定的近六億的中產規模與社會民眾的心理預期更加符合; 二是 確立標準並預估中產羣體規模並不是本文核心探究的內容,本文更關心政黨在動員時所認定的中產羣體,反過來,這部分羣體的選擇對印度選舉政治會產生實質的影響; 三是 結合其他國際標準,這六億人中絕大多數屬於中下階級羣體,即剛邁過貧困線的民眾,這些民眾抗風險能力差,尤其對福利相關政策更加敏感,其政治選擇的易變性更高,相應地對政黨表現的影響也就更加直接。

(二)

分析視角:行為主義經濟學中的損失厭惡

釐清印度中產的不同界定標準後,本文認為理解印度中產對政治的影響,需要聚焦中產階級內部容易產生變化、對外界干擾極為敏感且體量佔比足夠影響政治結果的中下階層羣體或下層中產階級羣體。 不同於傳統上通過種姓、族羣、宗教或庇護政治的研究路徑,本文將借鑑行為主義經濟學中損失厭惡的視角,嘗試理解印度中產羣體近年來政治傾向和政治選擇的變化,以及相應所引發的各政黨的策略調整。

損失厭惡是行為經濟學和心理學中的一個重要概念, 最初是由心理學家丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kahneman)和阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)於 1979 年提出的前景理論的一部分,該理論主要描述人們面對風險和不確定性時如何做出決策。[28] 其中,人們往往會根據他們當前的現狀來評估下一次選擇帶來的潛在結果,是一種相對的選擇,而不是絕對地看待收益或者損失。這種相對評價的理念導致了損失厭惡,而損失厭惡主要描述了與同等收益的積極影響相比,人們對於損失帶來的負面影響更加敏感。[29] 諾貝爾經濟學獎獲得者理查德·塞勒(Richard H. Thaler)的研究指出,人們因失去100美元所產生的負面情緒遠遠高於獲得100美元帶來的正向感受。[30] 這種偏見往往導致人們在做一項決定時,即便可能產生的結果客觀上是完全相同的,但也會以避免損失而不是尋求收益為基礎。損失厭惡還被進一步細分為 價值損失厭惡 (Valence Loss Aversion,VLA)和 佔有損失厭惡 (Possession Loss Aversion,PLA),前者主要強調個體對負面的變化比正面的變化更敏感,即主觀情感上厭惡任何不理想的變化;而後者強調個體對已經擁有的東西更認同,失去已經擁有的比獲得新的事物更加敏感。後者也可以解釋為什麼人們對已經佔有的東西估值更高,而對自己厭惡的東西估值更低。[31] 布倫納(L. Brenner)等學者的研究細化了損失厭惡的應用場景, 價值損失厭惡在一切不理想的事件變化中擁有更高的權重,而佔有損失厭惡則在個體(已擁有的)物品的離開(leaving)造成的負面影響中佔據着更高的權重。 [32] 塞勒的研究還指出,人們擁有一個 心理賬户 (mental accounting),傾向於在實現或達成一個目標的過程中在心裏默默記賬。

損失厭惡。圖源:medium.com

政治學學者也同樣借用該概念,研究選舉政治中選民對於政黨綱領、政策內容的反應。 例如洛克伍德(Ben Lockwood)和洛基(James Rockey)基於唐斯模型,系統地研究了代議制民選框架下損失厭惡是如何影響選舉競爭的。他們的研究結果證明了美國選民更多是損失厭惡型的,此類選民的共同特點就是以現狀(status quo)為參照點。對政綱(Policy Platforms)的損失厭惡會導致政綱僵化以及政綱兩極分化的減少,而對候選人普遍價值判斷(Valence)的損失厭惡則會導致兩極分化的加劇,同時還可能出現非對稱均衡,使在任者的優勢減少。[33] 因而理論上來講,根據唐斯模型以及損失厭惡的影響, 政黨的策略選擇一般是避免過於激進的政策,減少選民對於可能產生的損失的擔憂,爭取更多的選民羣體;此外對於選民來説,也會傾向於選擇那些避免使其經濟水平和社會地位受損的政策綱領或候選人。 需要注意的是,儘管選舉政治中運用損失厭惡的研究往往集中在類似美國這樣的兩黨競爭的格局,且通常採用 博弈論 的視角,探究其對於政黨極化以及對爭取中間選民的影響,但印度多黨議會聯邦制選舉體系下, 損失厭惡的視角對於理解政黨選舉策略以及整體選舉態勢同樣具有極大的價值。

因此,基於損失厭惡的視角並結合本文研究的問題,提出 三個基本假設 : 一是, 普遍認可的印人黨堅定的中產支持者,實際指的是傳統“老”中產,他們的抗風險能力較強,並作為直接受益者對印人黨長期發展與國族構建的願景更加堅定; 二是, 印度自2010年以來經濟快速增長,大部分民眾跨過貧困線進入下層中產階級行列或印人黨所標榜的“新晉中產”(Neo-Middle Class),但近年來隨着國際經濟環境惡化及外部挑戰加劇,國內宗教式民粹勢頭裹挾底層民眾利益,大量“新晉中產”再次回落至貧困狀態,這種損失厭惡導致他們在邦立法會選舉中傾向選擇能為其帶來實際、直接收益的地方政黨; 三是, 面對下層中產階級損失厭惡所做出的政治選擇,黨派紛紛調整動員策略,加大福利主義政策的傾斜力度,強化對該羣體的選舉動員。 下文將首先梳理並闡述印度中產階級子概念所指涉的羣體及發展變化的過程,再通過案例聚焦進行論證。

三、“新、老”中產演變與新晉中產的命名

理解中產對印度政治的影響,最直接的體現就是選舉政治上的投票選擇。 印度中產羣體龐大且構成龐雜,隨着時間的推移其概念的含義及內部細分羣體的比重發生着巨大變化。因此, 釐清印度中產羣體自身的發展是理解其政治傾向的前提。

(一)

英殖民時期“精英中產”的產生

在英國殖民者到來之前,印度並非沒有產生中產階級的要素或機遇。莫卧兒王朝擁有大量手工業貿易者,他們依據在海外的中間人出售大量精美手工藝品,積累財富後在印度次大陸也形成了自己的行業協會。但由於印度傳統種姓制度的制約,職業分工、財產歸屬、知識壟斷等規定造成了社會低流動性,[34] 加之君主專制對這些早期貿易者財富的大量攫取,原本在印度出現的中產的苗頭或要素未能成功轉化為一個社會階層。

印度中產階級形成和演變的歷史要追溯到英國殖民時期。 印度著名社會學家杜爾賈蒂·普拉薩德·慕克吉(Dhurjati Prasad Mukerji)堅定認為印度中產階級是殖民時期社會經濟及教育政策的產物,需放在印度文化發展與變遷的大背景下去理解該羣體的形成、發展與演變。英國殖民時期印度中產階級的形成可概括為 衝擊、適應和重塑 的過程。 首先, 英國對印度社會進行了體系性衝擊, 引入了基於貨幣和大機器生產的經濟形式,並採用新的土地分配與安置方式,造成了 職業流動性 ,[35] 同時強加以英語為媒介的教育體系。在適應過程中,印度出現了由新土地收入制度催生的農村地主階級和由英語教育催生的城市精英羣體,組成了所謂的“中產階級”。 然而,這個中產階級由於在教育理念和語言使用方面與普通民眾存在脱節, 缺乏本土根基,帶有 “精英色彩” 。殖民時期大量在政府部門工作、英語流利的印度人也被稱為“文職階級(Babu Class)”。[36] 筆者稱該時期形成的中產羣體為“精英中產”,其期望是實現西式現代化,效仿維多利亞時代的大英帝國發展模式。[37] 雖説中產階級在印度歷史上扮演了極其重要的角色, 但殖民時期的“精英中產”具有一種“分裂的人格”。 [38] 客觀上,該羣體促進了 英國殖民統治的鞏固,又同時成功領導了一場反對英國殖民統治的民族主義鬥爭; 一方面促成了印度的分治,另一方面成為獨立後印度有計劃的社會變革的主要力量。

影視作品中演繹的英殖民時期印度文職階級。圖源:abirpothi.com

殖民時期印度“精英中產”階級的訴求在意識形態或思想理念上與印度傳統社會產生了多種對立:物質主義、世俗價值與印度傳統靈性主義的對立,個人主義與傳統的集體主義傾向的對立,理性認知與神話信仰的對立。在這些對立形成的張力背後,體現的也是“精英”中產的異化,某種程度上該羣體深化並穩固了英國殖民者對印度社會的干預與管控。然而,進入殖民中後期,當“精英中產”發現自身訴求不再能夠得到滿足,曾經接受的西式教育理念在殖民者的現實利益面前被一次次粉碎時,日益壯大的該羣體選擇“學以致用”,搖身一變成為西方另一重要概念的指涉對象——民族主義者,領導印度社會的民族起義。在這個意義上,殖民時期印度民族主義是印度中產階級受挫反擊下的副產品。[39] 殖民時期形成的中產階級並沒有足夠的機會發展成為類似西方資本主義國家的“工業中產階級”,這或許與印度傳統文化有關,然而本質上是因為殖民時期的中產羣體是外來者精心選擇和“製造”下的產物,[40] 相對於獨立後的印度中產而言,殖民時期的中產羣體常被稱為“傳統”“本土”或“舊”中產,由印度教高種姓、貴族穆斯林以及其他高地位的專業技術和政府公務羣體構成,主要分佈在城鎮地區。

(二)

獨立後印度的“新”中產

印度建國後在尼赫魯和英迪拉·甘地執政時期,印度社會劃分中所謂的中產階級仍以殖民時期創生的、規模較小的“精英中產”為主體。根據印度1951年人口普查,印度總人口約3.6億人,其中中產階級羣體(所謂的舊中產)只有約500萬,佔比不到1.4%, 且幾乎屬於各層級政府公職部門人員。1971年印度官方數據顯示,中產羣體人口增長至1120萬,相比同時段印度總人口的增長,印度中產羣體仍然佔比極低。[41] 該羣體享有相對優渥的生存和發展條件,基本屬於政府公職人員,其社會關係網絡發達,財富穩步累積的過程中也滋生大量的腐敗。但該羣體內部凝聚力水平低,身份認同在不同情境下因需而變,他們既可以對語言分邦的地區主義政治奔走吶喊,也可以成為保留制度的受益人或強烈反對者。 簡言之,在尼赫魯和英迪拉·甘地時期,印度中產更像是一個擁有不同訴求、領取固定工資的專業技術階層。

拉吉夫·甘地執政後,印度逐步探索混合制的經濟發展模式,尤其在20世紀80年代末開始嘗試有限度地鬆綁部分行業管制,鼓勵私有企業積極參與。1947 年前, 英國殖民時期所產生的“舊中產”(精英中產)羣體利用自身的關係網絡開始參與私有經濟的發展 , 加上擁有相對較強的消費能力,搖身 一變成為“新”中產, [42] 而從該時期起,對中產的界定標準也隨之傾向於羣體成員的消費理念和消費行為。 當然,這裏的新、舊中產仍然存在一些細微的區別。埃裏克·賴特(Erik Olin Wright)從馬克思階級理論的視角出發,認為獨立小生產者或零售店主的“舊中產階級”(或小資產階級),與以白領工人為代表的“新中產階級”存在區別,儘管二者都在不同層級上屬於被剝削者,但是前者由於擁有稀缺的知識和技能以及勞動監督的角色,能夠從工人階級的勞動生產中獲得一定的剩餘價值。[43] 不過從政治參與角度看,拉吉夫·甘地被認為至少階段性地,或暫時性地改變了印度自尼赫魯執政以來印度政治家的面貌,尤其是區別於英迪拉·甘地執政中後期的民粹主義道路選擇。[44] 從英迪拉·甘地“消除貧困”的福利政策向拉吉夫·甘地“改革、發展”話語敍事的轉向,極大地激發了印度中產的熱情,政治參與更加活躍,對政府的監督和問責意願更強。 不過,頗具諷刺的是,中產羣體的“活躍”在很大程度上導致了國大黨因博福斯腐敗醜聞(Bofors Scandal)輸掉1989年的大選。

拉奧政府在20世紀80年代末經濟自由化趨勢的基礎上於1991年加速推進印度的經濟自由化改革,激活了社會力量,經濟得以迅速發展。 在此過程中,已逐步實現“新”中產身份轉變的羣體規模進一步擴大,有更多私有企業員工、白領階層、個體商業主進入中產行列,從社會經濟指標衡量,新中產也不再集中於政府及相關公共部門的從業人員。

(三)

“新晉中產”的話語敍事

儘管自經濟自由化以來,印度中產階級(新、舊)羣體規模不斷擴大,但是增幅並沒有印度國內政黨和媒體敍事中所宣傳的那樣龐大。得益於經濟發展,大量底層民眾脱離了貧困線,但是並未達到傳統“新、舊”中產的門檻。根據皮尤研究中心的報告顯示,印度在2001年至2011年的十年時間裏有大量底層民眾擺脱貧困,下層階級羣體規模增加了2.73億人,而“新”中產階級增加了1700萬人口,僅約佔總人口的3%。[45] 因此, 在印度經濟快速發展的背景下,儘管大量人口生活水平得以改善,但與民眾印象中大量人口進入中產階級的敍事卻存在較大出入。

印度2021年月收入分佈。圖源:x.com

中下層羣體或許在劃分標準上與傳統中產仍存在較大差距,但是不可否認該羣體所呈現出的政治意義並不遜色。 數量龐大的中下層羣體受惠於國家的整體發展,對未來充滿了期待,對政黨與政府有更多訴求,參政議政的意願強烈。 2012 年 12 月,印度人民黨在古吉拉特邦立法會選舉前首次將“新晉中產(Neo-middle class)”寫入政黨宣言,他們是那些“由於過去一年的飛躍發展而成為中產階級的人”。[46] 有批評者認為這一模糊的新術語旨在分化、對標以最終控制民眾不切實際的預期,畢竟所謂的新晉中產只是剛邁過貧困線但遠未及城市中產階級標準的羣體。[47] 印人黨2014年大選前的政黨宣言中進一步闡述了何謂“新晉中產”:“一個全新的階層出現了。他們從窮人的行列中脱穎而出,尚未在中產階級中穩定下來,他們就是‘新晉中產階級’。”[48] 此後,莫迪在多個競選集會場合強化新晉中產概念,為他們描繪未來美好藍圖。例如他在2014年比哈爾邦“荔枝之城”穆扎法爾布爾(Muzaffarpur)競選集會上高呼,“下一個十年將屬於落後種姓”;在喀拉拉邦也聲稱“未來十年將是社會邊緣羣體的時代”。[49]莫迪在2019年政府預算案提交後再次強調,“很高興看到更多的人擺脱了貧困的枷鎖。我們的新晉中產正在崛起,他們的夢想也在崛起。”[50] 2024年大選印人黨政黨宣言中再次單列一個部分,名為 “為新晉中產賦權”,“在過去10 年裏,由於全體公民收入的穩步增長,許多家庭加入了新晉中產階級的行列。”[51]

莫迪的新術語模糊了基於固定社會經濟標準的階層劃分,巧妙地利用了大量下層民眾以中產自詡的內心滿足感,但同時又使得“中產”這一概念的內涵屬性縮小,外延指涉範圍進一步擴大,進而複雜化人們對印度中產羣體的認知,從而導致一種似乎人人都屬於中產的錯覺。 但根據莫迪政府在不同時期對這一新概念的詮釋,我們逐步可以確定新晉中產不同於老、新中產的概念內涵。 首先 , 不同於老、新中產是在歷經長時段社會變遷後客觀產生的一個社會階層,新晉中產是一個服務於選舉動員所刻意創造的概念,本質上為動員大量脱離貧困線的下層階級的選票;[52] 其次, 老中產(精英中產)與經濟自由化改革後產生的新中產存在延續或重疊,但新晉中產羣體則並不屬於前兩者指涉範疇,而是莫迪2012年起刻意劃分的。 最後, 新晉中產的顯著特點為不穩定性、抗風險能力弱,以及面臨隨時跌落回貧困底層的風險。

“新晉中產”是印度人民黨為淡化其高種姓政黨標籤,嘗試跨種姓、跨族羣以吸納中下層民眾的一個政治概念。 20世紀80年代起,一眾地方政黨的迅速崛起,其所代表的一個個從屬羣體的利益訴求成為印度政界的重要議題,尤其是低種姓羣體及穆斯林羣體愈發受到國大黨執政聯盟的支持,例如曼達爾委員會報告所帶來的保留額度的增加,聯邦和省邦政府為表列種姓、表列部落以及其他落後階層羣體在教育、公共就業崗位的席位預留,極大地激勵了一大部分人邁入下層中產階級的行列,[53] 從而導致印度中產階級一種公共身份的復興,開始更加積極地發揮政治影響力。此後,印度人民黨在各種場合的宣傳活動中,積極動員和吸引中下層階級加入其印度教民族主義的願景中,宣稱發展的福利不僅是傳統舊中產的專屬,這些數量龐大的中下階層的訴求將與國家的發展緊密結合在一起。[54] 與此同時,印人黨所創造的“新晉中產”也是抓住民眾對邁入中產的進取(aspirational)心理。一項對印度近7萬人的抽樣調查發現,受訪者中近乎一半的民眾都將自身定義為中產階級,[55] 無論他們真實的生活水準如何,成為中產的抱負是一個關鍵的心理因素。 因此, 政黨們無論是用新晉中產或“進取中產(aspirational middle class)”等詞彙都是有意將該羣體與底層窮人區分開來,迎合羣體的心理期待。

“進取中產”的概念日益流行。圖源:youtube.com

至此,本文已基本釐清從舊中產、新中產到新晉中產等圍繞“中產”概念的諸多術語及其指涉,但要認識他們對政治的影響,尤其是通過選舉政治直接影響各政黨在印度的權力版圖,則首先需認識他們的大致佔比以及政治參與的意願。上文已提到自印度經濟自由化以來,廣義中產概念外延的擴大下增速最快的實質是中下層羣體,即跨過貧困線走出底層的民眾,[56] 該羣體佔到中產階級人數的三分之二以上。[57] 因此,倘若我們接受印度近六億人口進入中產的判斷,那麼其中屬於下層中產階級的人數就佔到了四億人。 此外,從職業類型上看,中下層羣體主要從事街邊小商販、粉刷工、木匠、農業和建築業臨時工等非正式經濟體的工作,[58] 與政府公共部門或正式經濟體中任職的新、舊中產相比,該羣體在收入上缺乏穩定性的保障。

從傳統的種姓劃分來看,儘管沒有具體的統計數據顯示 其他落後階層 (Other Backward Class, OBC)羣體佔新晉中產的比例,但是綜合 OBC羣體龐大的 數量 [59]以及大量OBC羣體 從農村向城市轉移且收入水平逐漸增長 等因素,可以推斷該羣體是新晉中產中最主要的組成部分。從單個省邦的情況來看,古吉拉特邦近20年來經濟飛速發展,OBC羣體從傳統的農業向工廠、服務業和非正規部門等更加城市化的職業過渡,在新晉中產中的比例快速增長;[60] 擁有1億多人口的比哈爾邦,其中OBC、表列部落(ST)、表列種姓(SC)總人口占比達84%,OBC羣體(含極端落後階層)就佔到約63%;[61] 中央邦、西孟加拉邦、喀拉拉邦和卡納塔克邦OBC的實際數量也遠高於當前公開的比例,其中喀拉拉邦OBC佔比超過30%,西孟加拉邦和卡納塔克邦佔比都超過了40%,中央邦更是超過了50%。[62] 2021年OBC人口占全國總人口比例為42%(約5.9億),[63]除去1.6億人仍處於多維度貧困,[64] 4.3億人已脱離貧困。上文粗略估算,印度新晉中產人數約4億人,再考慮到OBC與新晉中產劃分方式、標準及所處的社會經濟水平,新晉中產與OBC羣體二者有較大重合度。

(未完待續)