研究 | 雷定坤:沒想到,印新晉中產階級對印政黨政治竟有這樣的影響…(下)_風聞

南亚研究通讯-南亚研究通讯官方账号-10-16 07:44

四、新晉中產損失厭惡與政黨回應

在印度當前的社會結構中,因中產概念的泛化或模糊化,看似龐大的中產階級其核心是中下層階級,亦即所謂的新晉中產。 與之相比,傳統中產階級和新中產在數量上佔比較低,且仍保持着既得利益階層的特徵,其政治傾向為中右翼,對印度選舉政治格局並不會產生根本性的改變。為深入理解新晉中產羣體對印度政治的影響,下文將通過比較2018年與2023年地方邦選舉,呈現印人黨回應和彌補新晉中產的損失厭惡下的政治選擇,也有助於揭示新晉中產在印度政治舞台上的作用,為理解印度政治動態提供另一個視角。

(一)

內部變化與外部衝擊:新晉中產損失厭惡的核心關切

分析新晉中產羣體對印度政治產生的直接影響,需先弄清該羣體的具體特徵,才能進一步理解該羣體損失厭惡的核心關切。 傳統中產、新中產的社會羣體構成複雜,利益訴求多元化,內部分化大,但新晉中產擁有鮮明的羣體特徵,不僅是因為該羣體相對簡單的界定標準,更是因為他們所處的社會經濟定位更加清晰。從社會階層的視角看,新晉中產擁有以下四個羣體性特徵。

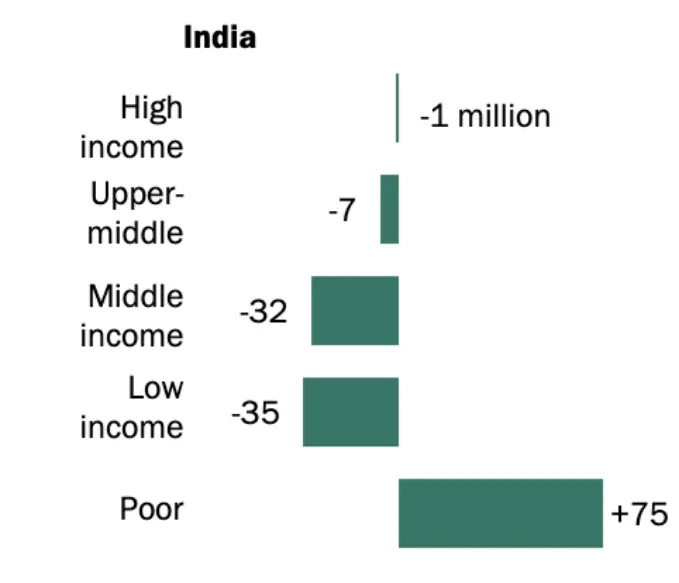

一是處境不穩定,抗風險能力差,尤其受外部衝擊影響後生存境遇迅速惡化。 新晉中產本質上仍屬於社會弱勢羣體,經濟上剛邁過貧困線,缺乏長期穩定的財富積累,不足以抵抗外部衝擊。最典型的例子是2020年新冠疫情暴發使得印度因密集的人口、欠佳的公共醫療體系以及龐大的非正式經濟體規模造成其新晉中產階級快速萎縮。據統計,2011至2019年間印度貧困人口減至約7800萬,[65] 但皮尤研究中心2021年估計新冠疫情後印度約7500萬人重返貧困,約佔全球返貧人數的60%;中產階級(日均收入10~20美元之間, 2011年購買力平價)縮減3200萬人。[66] 在印度語境下,如果新晉中產被納入廣義“中產”行列,那麼印度中產羣體縮水近1億人。隨着經濟復甦以及政府救助力度加大,印度貧困人口或持續減少, 但龐大的返貧人口也恰恰體現出所謂新晉中產極低的抗風險能力,缺乏長期穩定的生存保障。

根據皮尤研究中心的調查研究顯示,新冠肺炎疫情期間印度有大量中產階級人口返貧。圖源:pewresearch.org

二是新晉中產消費能力有限,家庭收入累積到一定程度後,更傾向用於中低端商品的消費。 新晉中產階級傾向購買例如收音機、電視、筆記本電腦、冰箱、摩托車等商品,不僅是因為這些商品能切實有效地提升生活質量,更重要的是這些消費品傳統上被認為是中產階級的標配,[67] “成為中產”的心理滿足感起着主導作用。從這個角度不難理解,政黨在選舉前進行福利主義動員時,往往會有針對性地分發以上提到的消費品。例如達羅毗荼進步聯盟(DMK)從2006年開始就有針對性地推出福利計劃,包括向1000多萬個家庭免費發放彩電,向500多萬個學生髮放筆記本電腦等。[68] 當然,這距離新晉中產的數量還有很大缺口。

三是新晉中產更重視子女的教育。 如果説擁有電視、摩托車、小轎車等是該羣體的表面特性,那麼對子女教育重要性的認識則是新晉中產實質的特徵。該羣體所有人都經歷過貧窮帶來的侷限,也逐步認識到教育可能會成為下一代改變命運的機會,最重要的是,這部分人羣因為 政治定義下自身“社會身份”的轉變,感受到了“發展 主義”下未來的光明景象 , [69] 以至於,其中一些成功進入中上層階級的人羣只青睞私立學校的教育。

四是新晉中產對政黨的政策內容更加敏感。 從該羣體的職業類型上可以看出,他們大都從事非正式經濟體的底層工作,處於利益鏈末端,政府政策方向的變動在一系列複雜的傳導後,對該羣體利益的榨取和影響最為直接。此外,由於新晉中產普遍缺乏足夠的社會網絡資源,較為依靠大環境發展趨勢,因此他們對諸如保留政策、政府津貼、就業崗位等福利性政策和動員方式的回應十分積極。

因此,本文綜合以上的分析認為, 新晉中產損失厭惡的關切主要集中在三個方面,收入的損失、機會的損失以及福利的損失。 收入的損失實質指的是非正式經濟體中工作機會的損失。上文提到新晉中產最龐大的組成部分是OBC羣體,且普遍從事非正式經濟體中的零工行業,由於非正式經濟體對從業人員普遍缺乏保障機制,一旦受到經濟大環境不景氣的影響,該經濟體會殘忍、快速地收縮或進一步壓低從業人員工資水平,反映在新晉中產羣體中就是工作機會的減少或丟失而造成的收入損失。機會的損失指政府政策傾向的改變導致該羣體面臨更大的壓力。以保留額度的政策為例,莫迪政府曾推出的社會“經濟脆弱人羣”(EWS)政策被認為是安撫上層種姓的一種平衡措施。[70] 然而,該政策明確排除了SC、ST和OBC羣體,使得這些羣體感到強烈損失感,因為該政策實際上擴大了高種姓的保留份額,侵蝕了中下層羣體的利益。最後是福利的損失,結合該羣體的實際特徵,這一點或許與經驗上的理解有所偏差。印度各政黨的福利承諾在歷屆選舉中從未中斷,但福利的損失感往往是一種相對的計算。換句話説, 倘若此次的福利承諾沒有上次多,或者某政黨的福利實踐相比之前未能很好兑現,該羣體將普遍產生一種損失感。 進一步來説,造成的結果就是 政黨們為減少選民的損失厭惡, 在經濟整體發展無法有效惠及這部分羣體時,選擇提高福利分發的頻率,增加 福利支出力度以及多樣化福利形式。

(二)

新晉中產的政治選擇:印人黨的失與得

為了進一步説明新晉中產因損失厭惡做出的政治選擇對選舉政治的直接影響,筆者將 2019、2024年兩屆大選前印人黨在中央邦、拉賈斯坦邦和恰蒂斯格爾邦三地立法會選舉的表現及其緣由 進行比較分析。選擇這三邦進行分析的原因為: 一是 這三個邦的立法會選舉既是次年大選前最後的也是最重要的地方邦選舉,也是回顧執政黨政府上一任期表現的絕佳觀測時間點; 二是 這三個邦所在地區位於印地語中心地帶(hindi heartland),該區域傳統上被認為是印人黨穩固的支持者,他們的選擇一定程度上將作為次年大選的風向標; 三是 國大黨及重要的地方政黨在該地區的存在感強且爭奪意願十分強烈,選舉結果的不確定性較高。

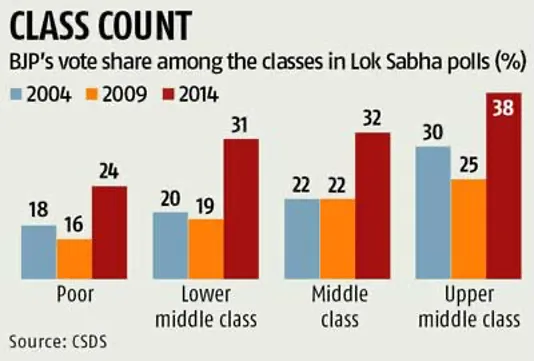

印度人民黨自20世紀80年代成立以來十分注重對中產羣體的拉攏,但他們所指的中產階層是指傳統的高種姓中產羣體。 印人黨將自身定位為支持經濟自由化發展的中右翼政黨,在意識形態和路徑的選擇上與曾經的自由保守主義政黨——自由獨立黨(Swatantra Party,1959~1974)的“21點原則”[71]有諸多相似之處,後者因在尼赫魯國家主義發展模式下因生存空間的有限而逐步衰落, 但印人黨在20世紀80年代則很好地抓住了這一中右翼政治權力的真空,迅速崛起。 其中,印人黨政治及經濟發展的主要支持者來自高種姓中產階級,而該特定羣體是對自70年代起代表下層種姓和底層民眾利益的一眾地方性政黨崛起的擔憂和回應。[72] 自20世紀90年代初開始,印人黨開啓了針對社會多元羣體的一場“社會試驗”,核心目標在於超越種姓藩籬,在快速的社會發展變化中吸引新的羣體支持,最終在20世紀末糅合了傳統的種姓差異和階級差異,繼而組建了一個由城市富裕階層、高種姓中產階級以及有地農民羣體所構成的“新社會陣營”,[73] 該社會陣營或是直接給予印人黨選票支持,例如在傳統的“印地語帶”;或是通過選擇全國民主聯盟(NDA)中的地方性政黨給予印人黨間接支持。2014年大選,印度整體中產及上層階級投票率相較2009年增長了10個百分點,達到了68%,其中70%都投票支持印人黨,後者獲選議員接近一半的議員都來自上層種姓 ,其支持者也幾乎都來自所謂的新社會陣營。 [74]

印人黨近年選票的階級組成。圖源:business-standard.com

然而, 在莫迪的第一任期內,由於印人黨戰略規劃中對底層民眾和中下階層(新晉中產)的投入的弱化,後者普遍出現損失厭惡感,即為減少進一步自身利益的損失轉投其他政黨,導致印人黨在地方邦的選舉成績不佳,國內政權版圖未能快速擴張和穩固。 尤其在莫迪第一任期的後三年,印人黨在主要的12個地方邦的選舉中只贏得了2個邦,其他10個地方邦的選舉輸給了國大黨或地方政黨。[75] 首先在政治上,印人黨第一任期着重展現的是基於印度教多數主義的強硬姿態,將權力收歸聯邦中央,壓縮地方邦的權力空間;[76] 2017~2018 年的地方邦選舉開始出現與以往不同的競選策略,從強調“發展”的敍事轉向“莫迪式印度教民族主義”(Moditva),儘管後者同樣包含發展的敍事,但是其重要性顯然被邊緣化了。[77] 經濟上,印人黨政府青睞大資本帶動增長的發展路徑,企圖複製所謂的“古吉拉特模式”中親商而不是親市場的模式推動了多項改革,[78] 例如廢鈔令和商品與服務税(GST)改革,給新晉中產帶來極大的衝擊,其結果就是就業機會的損失。2017 年 7 月至 2018 年 6 月間,印度整體失業率達到了 6.1%,也是近45年以來的最高值,[79] 而這還僅是能夠統計到的數據。印度就業人羣中,接近92.4%的勞動力屬於非正規就業,而即便在正式部門中也有 9.8%的工人屬非正規就業,存在大量工作外包的情況。[80] 上文提到,新晉中產的主要的工作類型廣泛分佈於建築、街頭商販、餐廳等非正式行業,而莫迪親商式的“失業式增長(jobless growth)”[81]對他們來説是一種嚴酷的剝奪。總的看來,莫迪第一任期的經濟政策實際是一項政治戰略,以犧牲經濟的中短期成效來謀求建立政治支持,確保印度人民黨在未來十年的霸權地位。[82] 但直接結果就是龐大新晉中產羣體感受到的強烈損失感。2019年大選前一年,印人黨丟掉了位於其傳統優勢“印地語帶”上的中央邦、拉賈斯坦邦和恰蒂斯格爾邦(見表1)。作為2019年大選的風向標,這個結果甚至一度引發國大黨及其聯盟捲土重來的高預期。

筆者根據印度選舉委員會網站 (https://eci.gov.in/) 資料整理。圖源:”南亞觀察”微信公眾號

莫迪第一任期內的各項政策並未切實惠及新晉中產(中下層)和底層貧困羣體, 不平等現象在親商業大資本的整體動向中不斷加劇, 而在歷經2018年多邦選舉失敗後,印人黨開始急切調整選舉策略,將民粹與福利主義相結合。 一方面, 強化莫迪的個人效應,並將國家安全作為競選重點,弱化民眾對於經濟和社會治理等傳統關切,[83] 強化恐怖主義和外部威脅等涉及生死存亡的國家安全問題,充分利用印巴邊界衝突,指揮一系列的“外科手術式打擊”(surgical strikes)調動國內民族主義情緒; 另一方面, 強調經濟發展需惠及窮人,並隨之推出一系列基於象徵意義而不是社會資源再分配的福利戰略,[84]二者相結合的民粹式福利動員是印人黨能再次取得2019年大選勝利的主要原因。

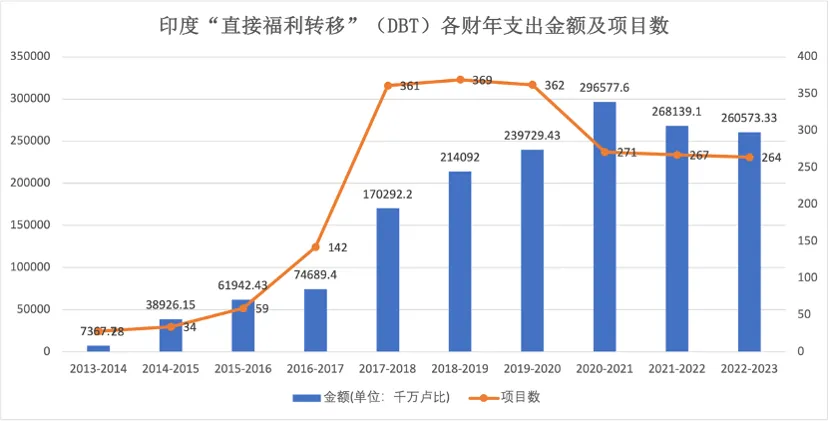

莫迪第二任期開始使民粹式福利主義的競選思路得以延續,其本質上是對以新晉中產為代表的中下層民眾損失厭惡的回應和補救。 尤其在2020年全球新冠疫情暴發後,無論是印人黨執政的聯邦中央還是各地方執政黨都意識到抗風險能力極弱的中下階層受疫情衝擊最大,紛紛針對性地加大福利支出,減弱該龐大人羣在各個維度的損失感。印度聯邦政府實際在2017-18財年就通過“直接福利轉移系統(Direct Benefit Transfer System)”增加了福利項目的種類、數量和現金金額,儘管初始階段項目的實施和轉移效果並未顯現,但這一支出趨勢在持續增長,尤其在2020-21財年直接現金轉移達到了2.9萬億盧比(見下圖)。從省邦分佈來看,北方“印地語帶”的哈里亞納邦、北方邦、中央邦、比哈爾邦等都是現金福利支出的重點對象。

印度“直接福利轉移”(DBT)各財年支出金額與項目數,筆者根據印度農業和農民福利部網站 (https://dbtbharat.gov.in/) 資料整理。 圖源:”南亞觀察”微信公眾號

倘若聚焦2023年中央邦、拉賈斯坦邦和恰蒂斯格爾邦三邦的選舉,相比2018年與國大黨的競爭,印人黨毫無疑問在大選前的“半決賽”中獲得了壓倒性的優勢。上文論述已明確, 印人黨聯邦政府在第二任期加大了福利支出,但這並不能直接解釋其在2023年三邦選舉中的優異表現。 相反,在三個邦立法會選舉前,普遍預測印人黨和國大黨將展開激烈的角逐,選舉前民意調查也呈現兩黨勢均力敵的情形。[85] 然而,選舉結果出爐後,觀察家們在闡釋印人黨壓倒性的選舉表現時都呈現一個較為一致的觀點,即 印人黨強化了針對性的福利支出,加強了對OBC等中下層民眾的關注和投入以及有效動員了對日常生活更為敏感的女性羣體。 例如,與2018年相比,印人黨在中央邦除了仍充分利用莫迪總理的個人號召力,更多得益於其早前推出的 “親愛的拉克希米(Ladli Lakshmi)”2.0版本、“親愛的姐妹”(Ladli Behna) 等福利計劃,以及選舉前為農民、窮人和青年許下的福利承諾。印人黨成功獲得了來自OBC羣體中57%的選票,而部落羣體、達利特羣體等傳統上為國大黨支持者的底層邊緣羣體也給予了印人黨巨大支持,兩黨得票率差距只有兩個百分點。[86] 在恰蒂斯加爾邦同樣如此,印人黨宣佈提高農作物最低支持價格、煤氣罐補貼等中下層民眾切實關心的生存類福利品。拉賈斯坦邦看似特殊,因為該邦在近年來的立法會選舉中總是交替選擇國大黨和印人黨,但這並不具有絕對的指向性,選舉開始前國大黨被認為有打破這一搖擺趨勢的可能性,結果是,印人黨不僅利用了拉賈斯坦邦民眾反在任政府的情緒,針對女性和貧困羣體推行了一系列的福利激勵。[87] 此外,印人黨對OBC羣體的投入和關注是關鍵。 例如在拉賈斯坦邦選前的候選人策略制定中,印人黨大量選擇來自OBC羣體的競選人;[88] 在中央邦新組閣的28位部長中,來自OBC羣體的部長佔到了12位, 包括首席部長同樣來自該羣體。[89] 儘管來自OBC羣體的這些領導人早已不同於大量新晉中產所處的社會經濟水平,但印人黨的策略性轉變試圖在釋放明確的信號,未來的地方治理中將充分保證中下層選民的訴求,首先至少在政治意義上減少他們的被剝奪感。

必須承認, 基於三邦選舉的對比分析只是局部,且集中在北方印地語帶,而自莫迪執政以來印人黨政治勢力版圖始終很難佔據全國, 一方面 像南部地方政黨擁有立足區域主義的傳統優勢, 另一方面 是各地方政黨同樣在相應做出改變,也在強化對新晉中產羣體的福利投入。

(三)

集體福利擴張:地方政局的長遠挑戰

歷經印人黨第一任期內犧牲經濟的政治舉措以及新冠疫情的衝擊後,當前印度經濟儘管呈現強勢復甦的趨勢,但是早前急速縮減的中產階級規模所帶來的損失厭惡直接或間接地給印度各政黨敲響了警鐘,大量重新掉入貧窮階層的原“新晉中產”迫切地謀求直接的實惠,而這也 迫使印度各政黨在選舉策略上愈發呈現出民粹式的福利主義政治議程。 尤其是2019年大選過程及結果將印度政治綱領進一步擴展。在統計上控制了其他社會和政治變量之後,印人黨及其聯盟在2019年普遍受到了那些在福利計劃中獲益人羣的支持,[90] 因此,各政黨也開始不同程度地推行所謂的“新福利主義”,追求與受益者的直接聯結。[91] 這種新福利主義通過提供有形的商品和服務創造豐富的選舉機會,而這些商品和服務的提供、衡量和監督因為技術的發展變得相對簡單明瞭。

作為立足於德里、代表新中產階級羣體的印度平民黨(Aam Admi Party, AAP),在拓展其選舉勢力範圍時也逐步轉變最開始的政治理念,主動追求針對新晉中產的新福利主義競選策略。 凱傑裏瓦爾(Arvind Kejriwal)創立的平民黨在2015年德里立法會選舉中大獲全勝,得票率創下歷史新高,達到54.3%,並贏得67個席位(共70個)。這一勝利得益於自2011年起由被譽為“當代甘地”的印度社會活動家安納·哈扎爾(Anna Hazare)領導的反腐運動。[92] 2020年,平民黨成功連任。印度經濟自由化改革後誕生的一批新中產對政府腐敗、行政低效、福利擴張等現象深感失望,當平民黨帶着反腐、善治和分權的社會經濟議程出現時,[93] 也就自然激發起了以受過教育的中高收入人羣為主的新中產階級的支持。然而,當平民黨走出德里這一政治經濟文化中心企圖擴展政治版圖時,隨即弱化意識形態在選舉中的重要性,甚至暫且隱藏(新)中產階級政黨的定位,強化其福利主義競選策略。最顯著的例子是平民黨針對旁遮普邦女性的動員策略,承諾其一旦當選將為該邦每位女性提供每月1000盧比的現金補助,這些資金將直接匯入她們的銀行賬户,並 宣稱該項目將是全世界首個也是最大的女性賦權福利項目。 [94] 平民黨的福利主義競選策略惠及範圍廣,不以意識形態或種姓階層為福利分發標準,儘可能地涵蓋更多中下層民眾。 這種策略也幫助其獲得2022年旁遮普邦立法會選舉,也在果阿邦、北阿肯德邦和北方邦初步嶄露頭角。

印度社會活動家安納·哈扎爾(Anna Hazare)。圖源:thelivenagpur.com

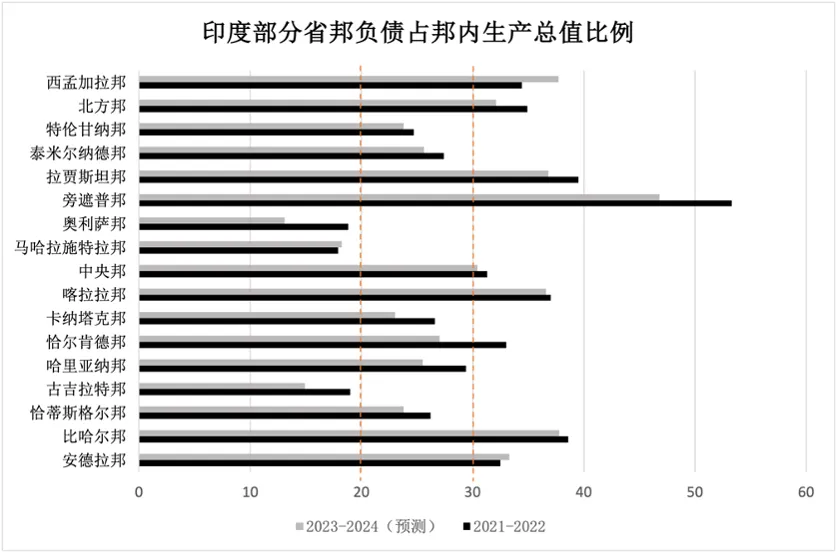

印度其他大大小小的地方邦執政黨也同樣在財政預算中加大了福利支出的類別和數額。 例如像比哈爾邦、西孟加拉邦、安得拉邦、旁遮普邦等人口大邦每年都支出超過500億盧比的電力補貼,給中下層家庭學生免費分發包括電腦、手機、平板在內的智能設備,抑或是給予直接的現金補貼。[95] 然而,由於印人黨聯邦政府體系性地壓縮地方自治空間,地方財政借款難、中央税收轉移慢,[96] 地方財政壓力不斷增大,負債佔邦內生產總值的比例遠超印度財政責任和預算管理(Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM)設置的20%的警示線,其中旁遮普邦在2021-22財年的負債佔比更是超過了45%(見下圖)。

印度部分省邦負債佔邦內生產總值比例,資料來源:RBI Bulletin、Forbes India,原網址分別為:https://rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx/; https://www.forbesindia.com/article/explainers/debt-to-gdp-ratio-indian-states/88469/1. 圖源:”南亞觀察”微信公眾號

福利主義競選策略在印度從不新鮮, 但是福利話語隨着社會經濟的進步和政治局勢的發展相應不斷變化。 沙蘭吉對印度獨立以來的福利話語體系的研究中,總結出了家長式、依附式、基本需求式以及回應式的福利話語體系的發展歷程,並認為自2004年起印度政府順應民意的福利政策通過將公民的需求(needs)轉化為訴求(demands)來增強公民參與能力,這一過程中邊緣化羣體在印度國家政策空間中的民主代表權正逐漸得到認可。[97] 雖然這是一個客觀事實,但這僅僅是表象。本文的分析可以看出,各層級執政黨集體的福利擴張轉向本質上是對中下階層損失厭惡的回應,各大小執政黨力求贏得該龐大羣體的選票。然而, 從長期來看,如果無法保證整體經濟的可持續性發展,且發展成果無法被廣大中下層民眾所共享,那麼地方的這種福利支出是不可持續的,擁有雄厚競選資金的全國性政黨將持續壓縮並佔據地方政黨的生存空間,屆時可能出現的極端情況是福利提供的競爭者鋭減,中下層民眾的利益被裹挾,社會不平等進一步加劇。

五、結論

本文系統梳理了印度中產階級概念及其指涉發展變化的過程,基於損失厭惡的分析視角,以印度人民黨於多邦立法會選舉為案例,論述了印度中產概念裏最龐大的中下層階級(新晉中產)對政黨政治的影響。 首先, 因為媒體傳播、政黨宣傳等因素使得中產概念泛化,也使得民眾對中產的真實認知變得模糊。印度人民黨自20世紀80年代以來所擁有的中產階級堅定支持羣體實質指的是創生於殖民時期並歷經民族獨立運動後延續下來的“老”中產(傳統中產),該羣體在當今的社會階層中指得更多的是既得利益的上層中產和富裕階層。 其次, 印人黨為進一步擴大政治版圖,獲得更大範圍的支持,於2014年大選前通過話語構建,將社會下層民眾納入中產行列,給予其“新晉中產”的稱謂。 該羣體數量龐大,成功脱離貧困,但無論在職業穩定性還是經濟抗風險能力上都並未實際達到一個社會中產的生活水平。該羣體普遍屬於印度中低種姓,但因“新晉中產”的標籤激發了其在社會階級上努力躍遷的動力,無論是仍面臨重新掉入貧困的風險,還是擔心“中產”自豪感的丟失,該羣體價值損失厭惡與佔有損失厭惡感十分強烈。 因此,當經濟發展並未廣泛惠及該羣體,或外部衝擊過大時,該羣體直接作用於政黨選舉的影響就表現為對政黨福利主義產品的積極追求而不是對社會賦能機制的訴求。進而我們可以理解當前印度為什麼會呈現一種奇特景象: 一方面 親商模式下經濟快速增長、社會“欣欣向榮”, 另一方面 針對“中產”不斷擴張的福利主義分發力度。

莫迪第一任期內以犧牲經濟來謀劃印度教多數主義政治戰略的做法,使得大量崛起的新晉中產產生了普遍的損失厭惡,而第二任期通過強化民粹式福利政策以彌補羣體損失感的做法對印度的選舉政治生態又造成了深遠影響。 首先 是 各層級政府財政開支中福利支出佔比擴大。執政黨政府相比在野黨擁有更多的資源和優勢,能更充分利用任期內的財政資源服務於之後的選舉,而原本財政開支中賦能社會建設的比例被侵佔,相比制度性、機制性的長期搭建,短期內的福利產品分發在選舉中成效更顯著。 其次 可能帶來的結果是聯邦政府權力進一步集中。服務於選舉動員的福利支出將給地方政府的財政帶來更大壓力,後者最直接有效的解決辦法是向聯邦政府借款,然而對於非印人黨執政的省邦來説,聯邦政府的掣肘現象十分普遍,省邦的自主空間也可能被進一步壓縮。 最後, 當前整個體系運行下社會不平等進一步加劇。莫迪 從“新印度”(New India)暢想向“雄心勃勃印度”(Aspirational India)願景的轉變, [98] 需要社會中真正的中產階層作為依託,但印人黨政府當前的發展政策對整個中產羣體並不友好。有觀察者認為,莫迪政府實際上在進行一場大規模的財富轉移,但不同的是這種財富並不是從富裕階層到窮人的轉移,而是加重中產階級負擔。莫迪政府第二任期實施的一系列民粹式福利項目的資金大部分來源於燃料税,而中產階級也是這一税收種類支付最大的羣體。[99] 這種觀點雖然看起來有些極端, 但是結合印人黨的“減税”策略,一定程度上客觀反映出印人黨對中產階級羣體的真實動員策略: 個人所得税的減税承諾與對超級富人的加税計劃讓中產階級興奮不已,而油氣等商品税率的提升卻穩步進行,中產羣體是印人黨政府進行有效徵税的主要目標。這種看似雙贏的景象是印人黨自2019年以來貫徹較為徹底的執政策略。

本文嘗試聚焦印度龐大的新晉中產羣體,從該羣體構成及其政治訴求的角度理解印度當前政治格局的發展與變化。需要承認,本文不足之處體現在由於缺乏關於印度中產在歷次聯邦和地方邦選舉投票上的相關數據,或多大程度的損失厭惡導致其投票選擇的改變,從而在直觀的解釋力度上稍顯薄弱。但是,本文通過論述印度中產概念指涉的發展變化,將印度中產的核心羣體 聚焦至以OBC羣體為主的新晉中產階級, 通過比較立法會選舉的過程和結果,解釋了印人黨及地方政黨在競選策略上福利擴展的原因以及此種變化對印度政治可能產生的影響。 “雄心勃勃印度”願景的實現不僅需要大量脱離貧困的新晉中產,更需要這部分羣體進一步邁入真正中產行列,成為印度經濟增長的核心引擎,然而在當前印度政黨的策略選擇來看,該目標的實現充滿挑戰。 2024年印度大選結果也初步表明,給廣大中低層民眾帶來實惠的經濟增長、工作機會和收入的增加相對宗教狂歡更能左右選民的投票意向,尤其是那些仍生活在農村欠發達地區的民眾。莫迪政府第三屆任期中,其創造的“新晉中產”將持續施展其政治影響力,尤其當地方政黨採取類似的福利擴張和經濟發展承諾的策略後, 該羣體對政黨政治的影響以及二者的互動值得長期關注和深入研究。

作者簡介: 雷定坤,清華大學國際與地區研究院助理研究員