26歲被開除,39歲坐牢,他卻引領中國人走向了世界_風聞

最华人-最华人官方账号-有华人的地方,就有最华人5小时前

作者:薺麥青青

“杜甫到湖南,寫詩歌‘此身飄泊苦西東,右臂偏枯半耳聾’,就是我這樣的,半身不遂。治好是不可能的了。”

鍾叔河今年93歲,3年前的再一次中風將他困於病牀上,吞嚥、表達和行動能力皆遭到重創,於是,他生活的半徑,只餘咫尺。有時,為了説清一句話,他需要使出渾身解數。

● 於家庭病牀上的鐘叔河先生

作為中國出版界的一代巨擘,鍾叔河竭盡所能地保護着自己的執筆“工具”:“在醫生建議他右手扎針輸液時,他堅持把針紮在病肢上。”

歲月相催,日日緊迫,對一位風燭殘年的老人而言,“時不我待”的感覺更甚於從前,所以,他只爭朝夕:上午,他一邊做康復治療,一邊和出版社編輯、來訪者們談事;下午,他午休醒來後即繼續校對書稿。

每日如此,直至夜靜更深。

在這樣的勤力之下,十卷本的《鍾叔河集》和幾本隨筆、雜文集相繼問世,成為出版界的一件盛事。

但有個驚喜,是已至暮年的他難以料到的:30年前,為了輔導外孫女學習古文,他在諸多經典中千淘萬漉,配以最精煉生動的闡釋,最初連載於報刊,後輯成《念樓學短》。

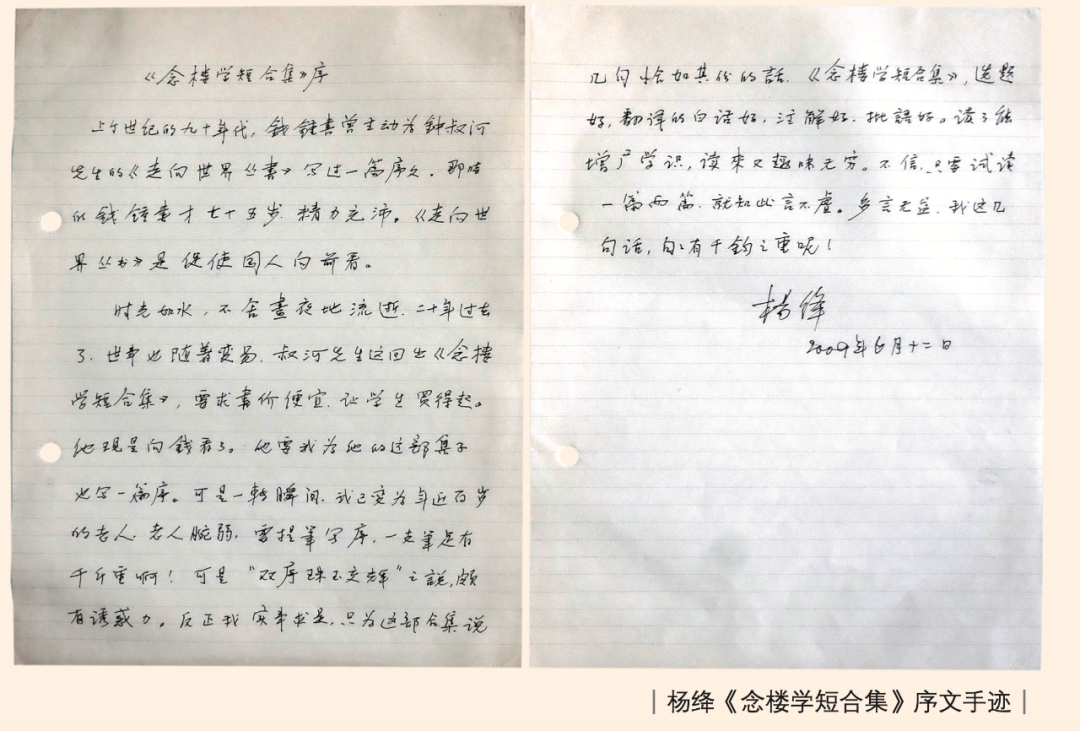

《念樓學短》出版後,被稱為現代版的“古文觀止”,90多歲的楊絳曾為其作序,大加讚賞,用四個“好”來形容:選題好,翻譯的白話好,註釋好,批語好。

● 楊絳為《念樓學短》所作的序

鍾叔河説:“古文最簡約,少廢話,這是老祖宗的一項特長,不應該輕易丟掉。”

《念樓學短》2020年再次修訂,一舉賣掉了10多萬本。

“一不留神”,耄耋之年,鍾叔河成了暢銷書作家。

● 鍾叔河於“念樓”書房

他曾在序跋裏寫道:“我的杯很小,但我用我的杯喝水。”

法國浪漫詩人繆塞名句中所表達的態度,是鍾叔河尤為欣賞並奉為圭臬的。

人生不過百年,大浪逐之,幾經傾覆,但他屢仆屢起,以自己的“杯子”邀明月,也飲風塵,恍然便是一世。

“一出牢門,便走向世界”

與晚年輾轉於病榻相比,他早年的囚徒生涯長達9年。

1976年之秋,一個時代終於畫上了句號。3年後,從監獄大門走出的鐘叔河交出了一份申訴書,申訴書的最後一句是:“我所要求的並不是憐憫,我所要求的不過是(而且僅僅是)公正。”

不久,原判取消,他被宣告無罪,歷史最終還他以公正和清白。

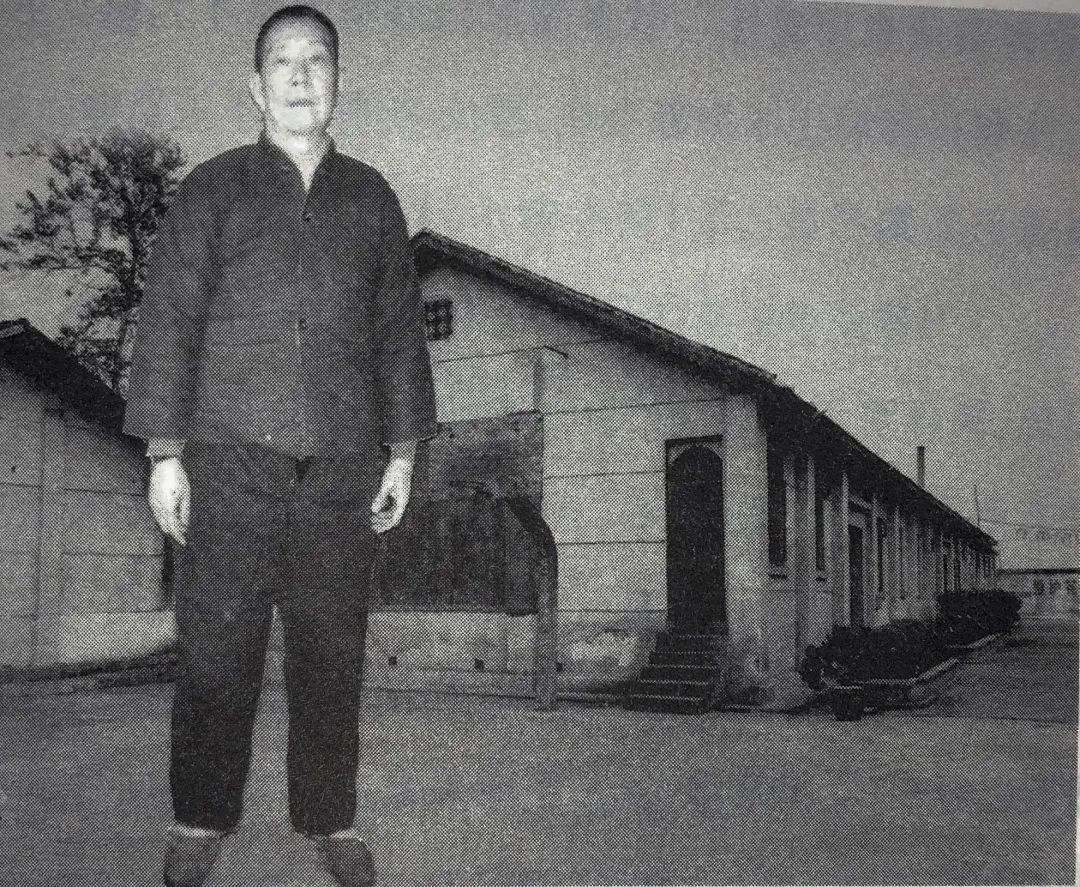

● 1979年3月,鍾叔河出獄時在監房外留影,身後為農場“教育堂”

鍾叔河被提前一年釋放,回長沙的那天,他的妻子朱純和朋友朱正一起去車站接他。朱正當時已經在湖南出版局工作,為了讓鍾叔河有個一展長才的安頓之處,遂向出版局局長推薦了故交,局長躊躇半晌:

“聽説鍾叔河這個人很驕傲,不好領導。”

朱正直言道:“我是給你推薦一個能幹的編輯,又不是推薦一個有修養的完人。”

局長與鍾叔河面談後,當場決定錄用。

那一年,鍾叔河49歲,即將邁入“知天命”之年,成為了湖南人民出版社的一名圖書編輯。經過十年浩劫,很多被批鬥過,尤其是蹲過大獄的人出來後,精神難免頹喪,或者變得膽小怕事,但鍾叔河仍懷有一腔“甘冒天下之大不韙”的勇氣。

● 1980年代,鍾叔河進入湖南出版集團,工作留影

在監獄裏接受勞改時,鍾叔河一直想弄清一個問題——為什麼自己和這麼多人沒有犯錯,卻會經歷這麼多磨難?到底是哪裏出錯了?

最終,他得出的結論是,因為當時的中國脱離了世界文明的正軌,個人的不幸是因為國家沒有走向世界。帶着這樣的認知,“我出獄後便想做一套關於中國人如何走向世界和認識世界的書”。

作為近代中國“睜眼看世界”的首批知識分子的代表,清代思想家魏源曾提出“師夷長技以制夷”的主張,就此開啓了中國瞭解世界、向西方學習的潮流。從那之後,中國開始有官員和知識分子走出國門,到歐美日本去訪問,學習和工作,並留下了大量豐富的隨筆札記。作為滄海遺珠,這些珍貴的資料兼具重要的史學價值與現實意義。

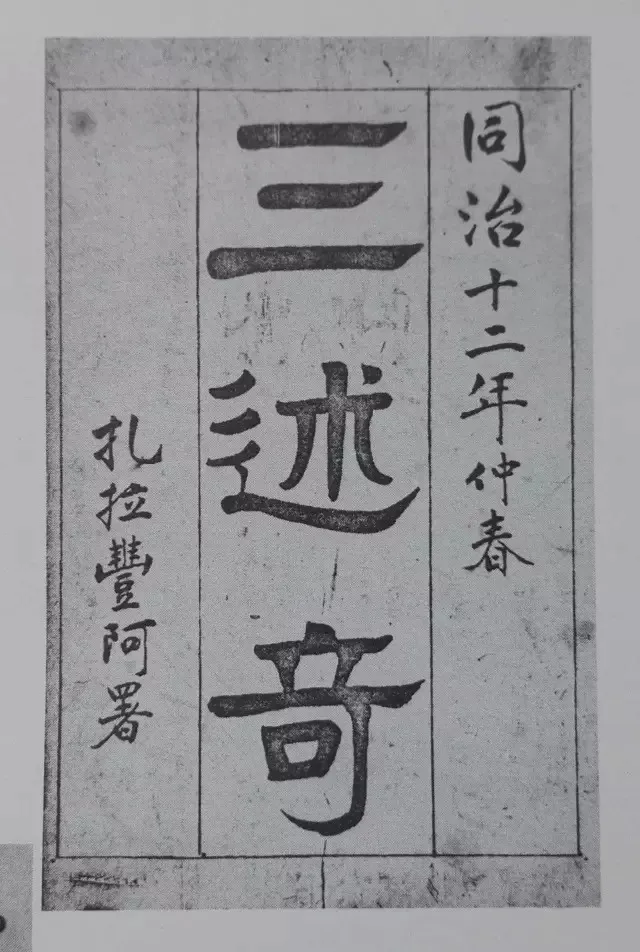

從1979年起,鍾叔河開始四處蒐羅清人出國史料。隆冬時節,他和同事一起頂風冒雪跑到北京。於天寒地凍中,他們每日橫貫全城,到雍和宮附近的柏林寺,去摘錄晚清外交官張德彝於1871年寫的《三述奇》。張德彝曾奉朝廷之命前往法國,將同年目擊到的巴黎公社起義詳細記載於這部手稿裏。

● 晚清外交官張德彝

張德彝一生八次出國,在國外度過了二十七個年頭,每次都留下了一部翔實的見聞錄。但蒐集張德彝的八部《述奇》時,卻大費周章。此前鍾叔河輾轉打聽到的信息是,張德彝去世後,稿本由晚輩上交國家,珍藏於北京圖書館,可是鍾叔河和同事在北京圖書館尋找整整兩週未果。

一位瞭解內情的老者聞聽此事後被其行為打動,於是主動帶他們來到北京圖書館古籍部所在地柏林寺。大量珍貴稿本蒙塵於此,其中就有久尋不着的張德彝的四部《述奇》,鍾叔河大喜過望,多日的奔波勞碌之苦也頓時煙消雲散。

● 三述奇稿本扉頁

● 三述奇稿本扉頁

為了編輯“走向世界叢書”,鍾叔河遍覽了300多種1911年以前中國人親歷、考察西方的筆記著作,最後遴選出適合讀者閲讀的100種,納入出版計劃。

這是一項費時費力的浩大工程。沒有電腦,沒有掃描儀,只能手抄,或者影印,工作的難度、強度遠超想象。在抄錄完諸多古籍後,鍾叔河還要親自校對、註釋,從發稿到付印,幾乎都是他親力親為。

● 鍾叔河的編輯工具

由於是第一次編書,“關於圖書開本的選擇、版式的安排、題目和正文字體字號的確定、校樣修改的程序、各種校對符號的用法,他都得從頭學起。”為了幫助讀者更充分地瞭解和理解作品的相關情況,他在每種書的卷首都撰寫了萬字以上的緒論,闡述作者“走向世界”的歷史背景與研讀感悟。鍾叔河幾乎以一己之力推出了這套叢書。

為了趕出版進度和避免印刷體例出現錯誤,他常常跑到印刷廠車間當“監工”:“有一回是快到春節了,工人師傅被他一直抓着幹活,沒法下班回家過年,窩着一肚子火,很不高興。但他不管,繼續盯着。”為安撫工人,他通常使用的“殺手鐧”就是多買幾包香煙,以表謝忱。

1980年冬天,清代人李圭的《環遊地球新錄》擺在了新華書店的書架上,《走向世界叢書》與讀者見面了。

● 《走向世紀叢書》第一輯單行本

● 《走向世紀叢書》第一輯單行本

1876年,美國為紀念建國100年在費城舉辦世博會,時任寧波海關副税務司秘書的李圭隨清政府代表團參會。隨後,他遊覽了紐約、倫敦、巴黎等都市,穿越太平洋、大西洋、印度洋,歷時8個多月完成環球航行,寫下了《環遊地球新錄》,這是中國第一部關於世界博覽會的現場參展、觀展的實錄。

在1981年出版的叢書中,鍾叔河選用了被譽為“中國留學生之父”的容閎的自述《西學東漸記》。作為第一個畢業於美國耶魯大學的中國留學生,容閎參與創建中國近代第一座完整的機器廠——上海江南機器製造總局,在中國近代西學東漸、戊戌變法和辛亥革命中,容閎都作出了不可磨滅的貢獻。這位晚清的知識分子曾在自序中寫道:“對中國的永恆熱愛。”

● 珠海南屏村牌坊旁邊容閎塑像

在鍾叔河家客廳的書架上,擺放着一張容閎青年時代的照片,照片下有一句題款:“大人者不失其赤子之心。”鍾叔河也將其作為對自己的慰勉。

自叢書第一本問世後,幾乎每個月,都有一本問世,抄稿、校對、編輯、加工,鍾叔河均親自操刀。1986年,《走向世界叢書》第一輯35種陸續出齊。

這套叢書全方位地呈現出近代中國人第一次睜眼看世界的模樣:“這些記錄構成了近代中國人走向世界、認識世界、記錄世界、剖析世界、接納世界艱難歷程的全景圖,給當時剛剛改革開放的中國提供了一個嶄新的視角和歷史的借鑑。”

在鍾叔河看來,“一個國家、民族,恐怕不應該也不可能長期和別的國家、民族隔絕開來,不能夠自絕於這個世界。” 他曾引述外國人評價容閎的話,來闡述做《走向世界叢書》的初衷:

“一個能夠產生這樣人物的國家,就能夠做成偉大的事業。這個國家的前途是不會卑賤的……可以看到,中國本身擁有力量。”

● 圖片來源:《十三邀》

《走向世界》叢書出版後,在學術、思想乃至文化界引起了巨大轟動:當年的國務院古籍整理出版組組長李一氓認為,這套叢書是“近年來最富有思想性、科學性和創造性的一套叢書”;原中華書局總編輯李侃稱之為“當代‘奇書’”,説自己“讀諸文後,感佩之情不能自已”;英國的出版社也發來邀約,要譯成英文出版。

● 上世紀80年代出版的《走向世界叢書》

鍾叔河的師友蕭乾更是感慨萬千**:“這是一位學者隻手(他只在很短時期有過一位助手)編出來的……也是一位受過委屈的知識分子在復甦之後對民族文化事業的重大貢獻。”**

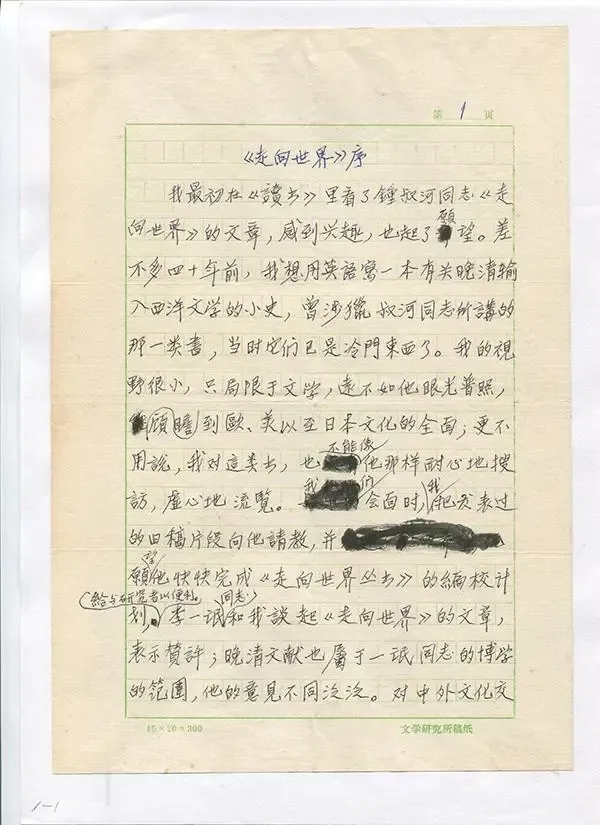

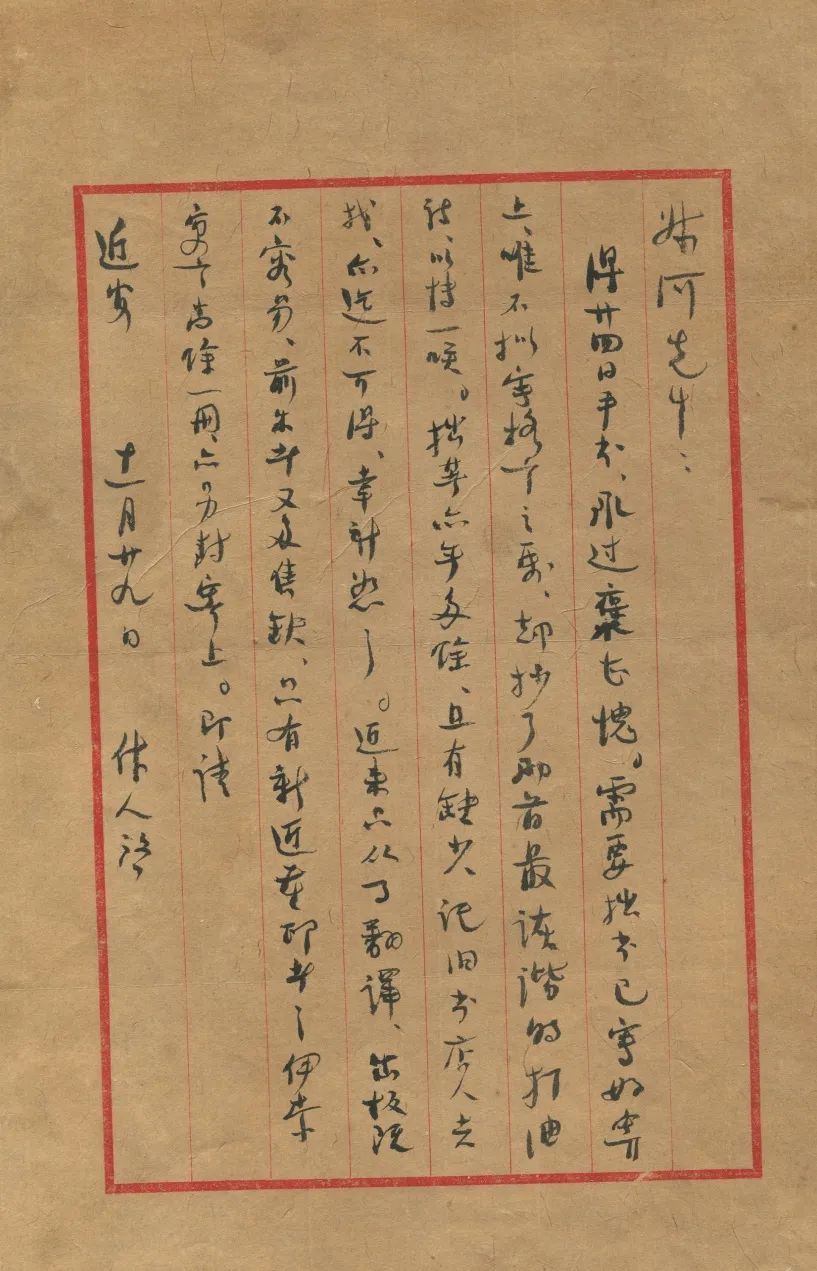

與此同時,他特意為《走向世界》叢書所做的緒論,於1985年結集成《走向世界:近代中國知識分子考察西方的歷史》,錢鍾書為其作序。序言中説:“我的視野很窄,只侷限於文學,遠不如他眼光普照,察看歐、美以及日本文化在中國的全面影響;我又心粗氣浮,對那一類書,沒有象他這樣耐心蒐羅和虛心研讀……”

● 錢鍾書為《走向世界叢書》所寫的序(部分)

2004年1月8日,楊絳給鍾叔河寫信,特意提及20年前錢鍾書先生為《走向世界》作序的事:

“他生平主動願為作序者,唯先生一人耳。”

1989年,鍾叔河在當了5年嶽麓書社總編輯後卸任,《走向世界叢書》出版就此中斷,他將剩餘的資料全部運回家,予以珍存。其後幾次搬家,所藏資料一本都沒有散失。

● 《走向世界叢書》續編的部分書稿

壯志難酬,魂夢繫之。但鍾叔河始終相信,只要堅持與努力,未竟之願終能得償。

20多年後,叢書項目重啓,82歲的鐘叔河再次出任主編,焚膏繼晷,歷時4年,2017年3月,“走向世界叢書”剩餘的65種出齊,百卷合璧。

至此,跨越長達37年,1700萬字的全套叢書終於塵埃落定。

● 《走向世界叢書》續編

1992年,鍾叔河接受媒體採訪時説:

“我只是一個普通的編輯,能發出的光和熱甚至不及爝火,但我編的書,我寫的文章,我所進行的一點研究,總可以發出一點微弱的光,投射在人們摸索前進的道路上。****”

“萬卷縱觀當具眼”,鍾叔河做職業編輯只有十來年,但他策劃編纂的《走向世界叢書》堪稱我國出版界難以逾越的高峯,鍾叔河的名字也因此被鐫刻於中國出版史上,成為了那個年代最有影響力的出版人之一。

“要我們死,我們是不得死的。”

在一些人眼裏,鍾叔河眼光高蹈,既能看到未來,也能在困境中找到活下去的理由,就像阿·托爾斯泰在《苦難的歷程》説的那樣:“在清水裏泡三次,在血水裏浴三次,在鹼水裏煮三次。”

1937年,抗戰全面爆發,本該上小學的鐘叔河和母親一起回平江老家避難。

在荒僻的山村,沒有師長的督促,也鮮有玩伴與之共遊,讀書成了鍾叔河生活中最大的樂趣。深奧難懂的古文沒有讓他望而卻步,於是,《左傳》《史記》《閲微草堂筆記》《紅樓夢》等書,都讓他愛不釋手。

戰亂時期,顛沛流離,學業也斷斷續續,唯有讀書從未間斷。初中前,鍾叔河已經讀完了市面上能找到的所有中國舊體小説,博覽羣書使得年少時的鐘叔河已有潘江陸海之才。上初中時,他的作文在班裏即出類拔萃。抗戰勝利後的一個暑假,14歲的他把聽到村民所談的奇聞軼事,模仿古人用文言文寫成了41則筆記,字體的別具一格、行文從容的老練令人嘖嘖稱奇。

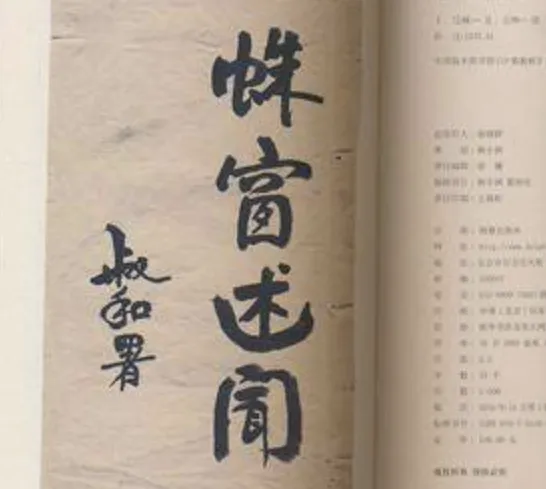

多年後,海豚出版社送給鍾老85歲壽誕的賀禮,就是他寫於70年前的這本《蛛窗述聞》。

● 鍾叔河15歲著《蛛窗述聞》

但很可惜,當年鍾叔河只讀到高二,後來,不到18歲的他報考了長沙的“新聞幹部訓練班”,深厚的寫作功底讓他脱穎而出,被剛剛成立的《新湖南報》錄取。

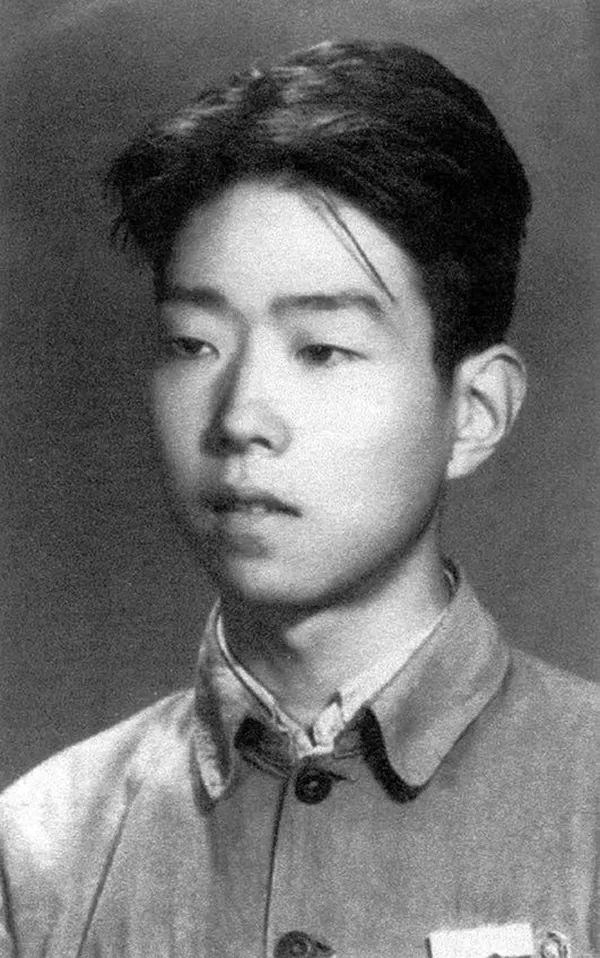

● 17歲的鐘叔河

1957年,26歲的鐘叔河被打成“右派”。

當時的報社領導遞給他一本小冊子,上面的罪名多達48條,標題是《繼續揭發批判鍾叔河的反黨反社會主義的罪行》,並提醒他:“你錯就錯在有思想,有你自己一套反動的思想。”

米蘭·昆德拉説,“人類一思考,上帝就會發笑。”但鍾叔河對當時國家和人民命運的深度思考與質疑觸犯的是整個社會的“逆鱗”。

鍾叔河隨即被革職,成了無業遊民。因為缺衣少食,一家人分散各處:朱純帶着大女兒住進一間廢棄的小澡堂;鍾叔河帶着二女兒租住在朋友的蝸居;三女兒寄住於大姨家;四女兒被送到內蒙古的孤兒院後失聯,直到十幾年後方找回。

● 鍾叔河夫婦(後排中)與家人的全家福

為了養家餬口,一個知識分子放下手中的筆,去長沙的街頭拖板車。

他白天奔波在外,晚上回來仍要閉門讀書,在他看來,“不讀書,人會窒息。”但很多時候,他沒錢買書,就向人借;借不來時,他就仿效東漢的思想家王充,遊於書肆,只看不買,遂養成過目成誦的本領。

那時鐘叔河拖板車所獲微薄,於是又去倉庫當搬運工;此外,他還學會了刻油印鋼板,做過木模工、電鍍工、化學工。諸多勞役,幾欲做遍。

1970年,鍾叔河再度因言獲罪,被判刑十年,押解至湖南洣江農場“改造”。

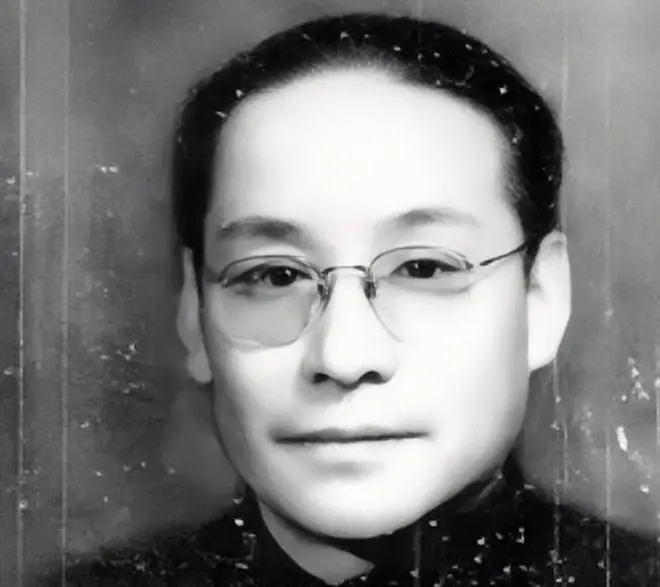

● 1953年,32歲的鐘叔河

“我坐在牢裏面也沒有想到我還能出來當編輯。那個時候,我想的第一件事是,我一定要活着離開牢房,而不是我死在牢房裏面,所以我注意身體,注意鍛鍊,我還要注意多吃一點。”

鍾叔河解放前曾學過機械製圖,到勞改隊後,因為隊里正缺繪圖技術人員,他便被分到機械廠的繪圖室裏了。

在繪圖室一位青年工人的幫助下,以工人的名義從場部職工圖書室借來了《二十四史》《資治通鑑》等書籍,鍾叔河一有空如飢似渴地攻讀。讀史幫助他廓清了煙瘴重重的現實迷霧,讓他看到了人類社會曲折前行的規律。他篤信,把無罪的人當作“反革命”的悲劇總有一天會結束。然而那時,他已經40多歲了,經過歷次“運動”的洗禮與折磨,他的身體早已羸弱不堪:脊椎骨折、腰肌勞損、氣管炎……“我本人能不能活到那一天呢?”

在滿目晦暗的日子裏,一次“奇遇”改變了他的心境。

有一天,一個同樣被改造的“犯人”“把木頭弄倒了,我去幫他收拾木塊。”那位面目清癯的老人,就是中共“隱蔽戰線”的傑出代表潘漢年,這位曾威名遠揚的“紅色特工”因判無期徒刑,此前被關押於秦城監獄,後到洣江農場改造。鍾叔河看過潘漢年的照片,所以認得他,於是向他吐露了自己的苦惱。當潘漢年獲知了鍾叔河的年齡後,對他説,你還年輕。

● “紅色特工”潘漢年

告別時,潘漢年還叮囑了一句,相信人民。

潘漢年的話更讓鍾叔河確信了自己對歷史的判斷,也攢足了讓自己這具年輕的“殘軀”重新站起來的勇氣。

1977年,潘漢年因病去世,生命的最後一刻,他未等來自己平反昭雪的通知,而2年後出獄的鐘叔河則替他打開了那扇牢房的大門。

● 1979年出獄後,鍾叔河與家人合影,前排左一

多年後,鍾叔河説起自己的苦難史,如話家常,就像《今日名流》的報道里寫的那樣:“他講那些人的生或者死,如同一個家庭主婦講她的雞鴨發瘟了,有的死了有的活了,活的接着喂,死的挖個坑埋了完事。劫後漠然,漠然深處大悲哀。”

在監獄裏,他見過由於寫“反動”標語而進來的少年犯,只有12歲,被判10年,但他稚氣的臉上洋溢着興奮之情,只因牢裏的食堂有油條包子吃,可以免於被餓死。而一個男人負責給犯人發褲子,一個人收到的是短褲,要求換一條,未果,男人於是自殺了——荒唐的年代,命如草芥。

肉體被摧殘、被毀滅何其容易,但在精神的高地上,總有一些不肯苟且的靈魂在發出天問:

“我們這些人沒有犯罪,沒有強姦、殺人、放火,為什麼要坐牢,至於一個原因,我們沒有出問題,是這個社會出了問題。”

他一生見過,也親歷過很多慘劇,但他從未產生過一了百了的想法,在最困蹇的日子裏,他寫信勉勵妻子朱純:

“反正飯還是要吃的,書還是要讀的,要我們死,我們是不得死的。我們得堅持活下去。”

● 圖片來源:《十三邀》

“我想做的事是一定要做的”

堅持活下去的人是需要驅動力的,他雖命硬,但人生的大部分時光或消耗於戰爭中,或受厄於接二連三的政治運動,於是出獄後,他竭力抓住“後青春時代”的小尾巴。

在《走向世界叢書》名震四方後,鍾叔河又提出要出版曾國藩全集。十幾歲時,他就讀過《曾國藩家書》,對“晚清第一名臣”的超拔思想、雄才大略和人格修為非常佩服。他認為這位湖南老鄉是中國舊文化的最高代表之一。

● 圖片來源:《十三邀》

但當時曾國藩是敏感人物,很多出版社對其諱莫如深,鍾叔河據理力爭:

“研究中國傳統社會的瓦解,一定要看曾國藩的著作,不能對任何人作出全盤肯定或否定的評價。”

更何況在他看來,曾國藩、左宗棠是中國近代最早“睜眼看世界”的一批人,中國要想走向現代化,這些國家復興的追夢人和時代的先驅者是無法繞開的人物。

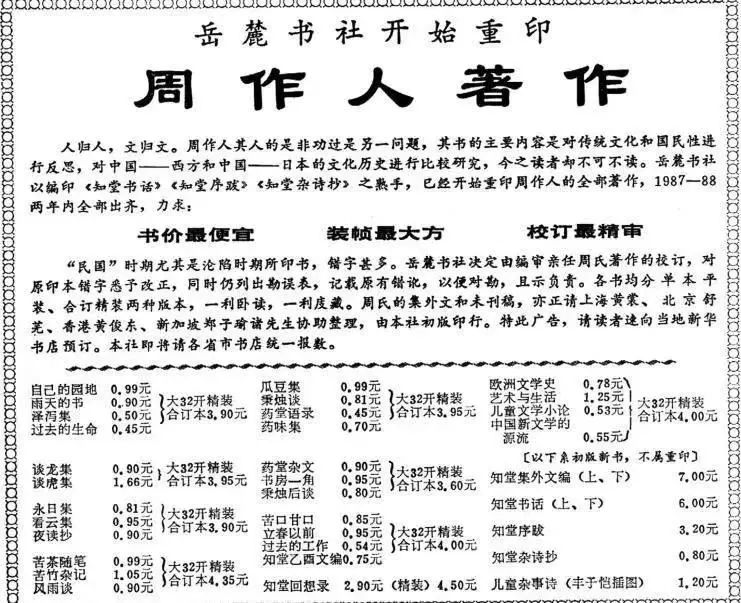

1986年,鍾叔河又編輯出版了另外一位“敏感人物”周作人的《知堂書話》,這是中國大陸1949年以後第一部署名周作人的新書。不僅是對中國傳統文化的又一次有力倡導,同時更像是一場“酬答知己”的行為。

1963年,在長沙街頭拉車之餘,鍾叔河看到了一本署名周遐壽的舊書,被其淡雅雋永的文筆打動,後來才知是周作人。他最早知道周作人,是在解放前的課本中讀到《金魚》《故鄉的野菜》等文章,其平和致遠、素樸摯誠的風格令他如沐春風。

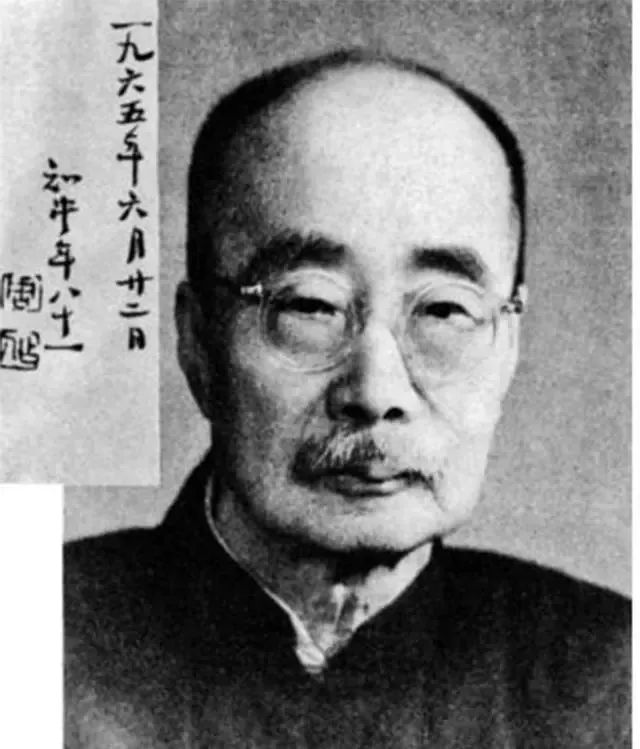

● 1965年,81歲的周作人

多年後的再次“邂逅”則是鍾叔河人生再度遭受重創之時,於是,他到小店中買了幾張紅色橫格的材料紙、一小瓶墨汁和毛筆,在暗淡的燈下,鄭重且忐忑地給周作人寫了一封信:

“我一直以為,先生文章的真價值,首先在於它們所反映出來的一種態度,乃是上下數千年來中國讀書人最難得有的態度,那就是誠實的態度:對自己、對生活、對藝術、對人生,對自己和別人的國家,對人類的今天和未來,都能夠誠實地、冷靜地,然而又是積極地去看,去講,去想,去寫……”

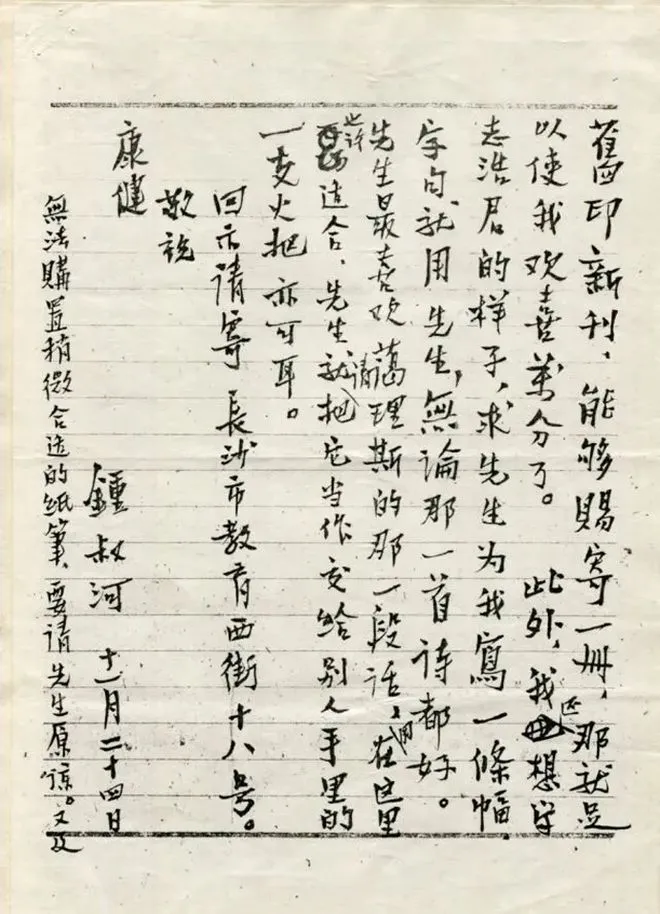

● 1963年鍾叔河致周作人信

不久,周作人就給鍾叔河回了信,還應鐘叔河這位“車伕”的要求,謄抄了英國作家靄理士的一段話:“如我們願意,我們可以用了光明去照我們路程周圍的黑暗……我們手裏持炬,沿着道路奔向前去。不久就要有人從後面來,追上我們。我們所有的技巧,便在怎樣地將那光明固定的炬火遞在他的手內,我們自己就隱沒到黑暗裏去。”

● 周作人致鍾叔河回信

一位文化大家給一個素不相識、身處深淵的青年認真回信,且充滿呵護與勖勉之情,這成為鍾叔河餘生念茲在茲的温暖。

改革開放以前,對周作人作品的研究和出版幾乎停滯不前,他在中國現代文學史和思想史上曾經的重要地位被隱沒難彰。而鍾叔河認為,要了解五四新文化和中國現代新文學,就必須研究周作人的著作。文學評論家鄭振鐸也曾説,五四以來的中國文學發展道路上,魯迅和周作人“是兩個顛撲不破的巨石重鎮;沒有了他們,新文學史上便要黯然失光”。

但出版的過程步履維艱,質疑聲、指斥聲不絕於耳。在一片沸反盈天的反對聲浪中,鍾叔河在北京的報紙上登了一條“重印周作人著作”的廣告,起首一句:

“人歸人,文歸文。”

● “重印周作人著作”的廣告。圖片來源:《光明日報》

作家蕭乾曾在《長沙出版界四騎士》一文中談到,在鍾叔河向他徵詢對某些前人著作的出版建議時,他“狠狠地潑過冷水”,因為那些年動輒得咎、上綱上線的冤假錯案不勝枚舉,而自己內心對過往疾風暴雨的恐懼無法釋懷。面對鍾叔河“雖千萬人吾往矣”的果敢,蕭乾讚歎不已:

“膽小鬼永遠難成氣候,世界就是靠有膽識者的推動而前進的”。

2009年,鍾叔河又克服了重重困難,出版了14卷本、近700萬字的《周作人散文全集》。

● 鍾叔河編訂的《周作人散文全集》,廣西師範大學出版社 2009年

從1986年《知堂書話》初版算起,到2019年《周作人作品集》40種出齊,鍾叔河為之投入了33年的時間。《曾國藩全集》《周作人散文全集》成為中國出版界史無前例的“大手筆”。

“當時別人不敢去做的,我做了一些事情。”

作為出版界的“孤勇者”,鍾叔河始終認為“編輯需要才、學、識”。正像清代詩人袁枚所講,“學如弓弩,才如箭鏃。識以領之,方能中鵠。”正因才、學、識皆具,他才能策劃出版了一系列鏈接傳統與現代、貫通中西、開風氣之先的作品。

● 鍾叔河

從策劃出版《走向世界叢書》,到主張推出曾國藩、周作人的作品,鍾叔河的理念是一脈相承的:

“這些書在改革開放之前都是被禁錮的,我就是要突破這種禁錮。出版人有職責,不能讓文化留下空白,讀書應無禁區。”

作家王平曾在一篇文章裏寫道:“鍾先生對中國傳統文化清醒而睿智的認識,對古往今來中國人的秉性徹骨的剖析,以及他深厚的人文學養和苦難的人生經歷,都足以令我對他深深欽佩。其中最主要的原因是基於他編的書,他寫的文章,以及他擁有的極其獨立的人格。沒有什麼人可以左右他。”

鍾叔河始終堅持:“我出的所有的書,都指向一個方向,中國不能不改變。”

為霞尚滿天

鍾叔河到了晚年時,女兒經常勸父親多休息,享享福,他卻大發脾氣:看書、寫書,就是最想做的事,難道吃喝玩樂才是享福嗎?他不抽煙,不打牌,不講究吃穿用度,終其一生,在文字中沉浮。

2007年1月,他的妻子朱純因病離世。她最後對他説的一句話是:“你不要睡得太晚。”

● 鍾叔河和妻子朱純的合影

此後經年,鍾叔河一直無法接受這個事實。他曾在一篇文章中悼念亡妻:“我於妻去世後出版的《青燈集》,一百二十三篇文章中的一百一十篇,都是妻在病中幫我打印,有的還幫我潤色過的。她走以後,過了八十天,我才勉強重拿筆桿……妻走了,五十多年來我和她同甘共苦的情事,點點滴滴全在心頭,每一念及,如觸新創,總痛。”

妻病故後,他去參觀一個畫展,在一幅意境幽邃的畫前佇立許久。畫中是兩棵樹,附有題詩:“也許有一天/一棵會死去/那另一棵/還會陪伴它的枯枝。”

他讀罷老淚縱橫:“如果朱純還在,恐怕我便不會如此軟弱了。”

● 鍾叔河與妻子朱純合影

和他同時代的人大多已經離世,兩位曾與他同齡的文化界同行——中國現代著名詩人流沙河、知名出版家沈昌文——也分別於2019年、2021年仙逝,於是,“多病故人疏”成為常態,但幸好他一生的摯友朱正還在。

他偶爾會回憶起多年前,兩個曾意氣風發的年輕人突然間就成了“罪人”時的錯愕。朱正去勞教前,鍾叔河陪他到派出所遷户口,排在隊伍前面的朱正難抑酸楚,仍不忘勉勵至交:“心悲動我神,棄置莫復陳”。那是鍾叔河非常熟悉的《贈白馬王彪》,是曹植與異母弟曹彪被迫分離時,寬慰對方寫的詩,他於是默契地接續下句:“丈夫志四海,萬里猶比鄰。”他們垂淚不止,卻別過臉去,誰也不敢看對方一眼。

● 圖片來源:《十三邀》

半個多世紀後,鍾叔河出院時,朱正拄着枴杖來家裏探望他。一見面就把那些困頓的往事當做談資,兩人朗聲大笑,感慨發落齒搖時仍能一起追憶少年事。

● 朱正和鍾叔河先生

如果上天眷顧,一對老友尚能攜手共赴百年。

在這之前,只要一息尚存,他即筆耕不輟。早年在一次獲獎感言中,鍾叔河就説過:“我們從未停止前進到更廣闊世界的步伐,我們一直在路上。”

2024年,他出版了新著《暮色中的起飛》。

● 鍾叔河作品

“老驥伏櫪”,未必“志在千里”;“烈士暮年”,也未必“壯心不已”,按照他的想法,不肯擱筆,就是想“對後人,對做書的人,總有點用。”

對於死亡,他認知清醒:“越是神智清明,越難割捨世間的愛,這便是大苦楚。”他希望順其自然,像英國詩人蘭德所言:“我雙手烤着,生命之火取暖。火萎了,我也準備走了。”或如丘吉爾那般灑脱:酒店關門時我就走。

這次中風後,他曾交代女兒:如果他陷入昏迷,不搶救;如果衰竭,就讓它衰竭,人總要死;如果他過世,不舉行任何儀式。

● 鍾叔河

因為妻子的骨灰撒到山上一棵楓樹下了,所以,他特意叮囑“我以後也這麼辦吧,撒在一棵楓樹下。”

“不需要墓誌銘的啊,等風一吹,漫山遍野,皆可是我。”

到訪者和他揮手道“再見”時,他平靜地回覆:“不是再見,是永別!”彼時,他渾濁的眼裏閃過一抹光亮:你們還年輕!

● 2024年9月5日,病牀上的鐘叔河先生向到訪的記者揮手道別

● 2024年9月5日,病牀上的鐘叔河先生向到訪的記者揮手道別

就像當年身陷囹圄時,獄友潘漢年對他的鼓勵:“你還年輕。”

轉眼,歲月山河,沉舟已過,而晚霞點綴於天際,彷彿從不會墜落……

● 參考資料

[1] 人物丨 鍾叔河 我的杯很小,我用我的杯喝水

[2] 中國新聞週刊丨他的書,引領一代中國人走向世界》

[3] 檔案春秋丨鍾叔河:走向世界,一直在路上

[4] 人民文學出版社丨88歲,他成了暢銷書作家

[5] 上觀新聞丨專訪出版家鍾叔河

[6] 南方人物週刊丨智者鍾叔河 相信歷史

[7] 新京報丨鍾叔河 人類總要追求更美好的生活

[8] 湖南頻道丨鍾叔河:暮色中起飛

[9] 岳陽日報特稿部丨鍾叔河:從平江走向世界的著名學者

[10] 各界導報丨 鍾叔河:出版史上的先行者

[11] 中國出版傳媒商報丨他49歲始做編輯,9年只做3件事,卻件件震撼!

[12] 齊魯壹點丨鍾叔河:在閲讀中走向世界