馬斯克正在成為美國“恨國黨”的精神領袖?_風聞

酷玩实验室-酷玩实验室官方账号-25分钟前

在十天之內,馬斯克兩度將自己置於世界的聚光燈下。

2024年10月13日,Space X在週日的一次試飛中用“筷子”機器手抓住了星艦超級火箭的第一級,這意味着人類在循環使用火箭上邁出了重要一步。

然而,在一週之前,2024年10月6日,馬斯克頭戴鴨舌帽,繫着誇張的腰帶,穿着黑色西裝、黑色西褲和一件印有“佔領火星”字樣的黑色T恤,現身川普的賓州助選會。

他歡呼着、蹦跳着,露出雪白的肚皮。

山巔的創造者也可能是一個政治瘋子,深陷政治分裂與動盪的國度仍然在批量生產改變世界的冒險家和科學狂人。

不朽與腐爛,輝煌與破敗,在這一刻形影交錯。

01 存亡之秋

這是美國首富第一次如此露骨地表達自己的政治觀點。

在接受Tucker Carlson的採訪時,馬斯克更是爆出驚人之語:

“如果特朗普輸了,我就完蛋了。”“(如果民主黨勝選)你覺得我會被判處多久的監禁?我還能看到我的孩子們麼?我不知道。”“(如果人們不支持特朗普)這將是最後一次選舉。”

在馬斯克的敍述中,民主黨已經成為無視政治底線,陰鷙酷烈的流氓政黨,11月的美國大選不僅決定着美國的政治命運,也決定着他個人的身家性命。

為了保衞美國的未來,也為了捍衞自己的生活,馬斯克選擇all in特朗普。在三個月前,特朗普遇襲的幾個小時後,馬斯克宣佈每月為特朗普提供4500萬美元資金,全力支持他重新入主白宮。

本月早些時候,馬斯克宣稱,搖擺州的任何人只要請願簽署支持第一和第二憲法修正案,就能從他的美國政治行動委員會獲得47美元獎金,而那些願意參加助選工作,提高得票率的搖擺州公民,也將獲得每小時30美元的報酬。

馬斯克是一個非凡的夢想家和創業者,或許在他看來,政治無非是另一種商業。

為了讓特朗普當選,馬斯克願意不擇手段。

馬斯克的轉向使人詫異,畢竟,他曾和民主黨有着如膠似漆的蜜月期。

2016年,當特朗普第一次出現在政治舞台上時,馬斯克選擇了希拉里·克林頓的陣營。

青年希拉里

直到2020年,馬斯克仍在私下對話中諷刺特朗普是“鐵石心腸的失敗者”。特朗普那裏也毫不示弱,2022年的一次集會上,特朗普咒罵馬斯克是“廢話的藝術家”。

馬斯克和川普沒有先天的友誼,反倒和民主黨人有着現實的厲害關係。

民主黨人主張減排政策,特朗普支持油氣集團的利益。

民主黨用真金白銀支持電車產業,特朗普威脅要廢除一切政府補貼,並稱支持電車的人簡直是精神錯亂。

馬斯克的政治轉向,似乎在自毀干城。

02 誰是同路人?

一種經濟學解釋認為,特斯拉已經在美國電動車市場建立了壟斷地位,取消政府補貼只會讓其他較小的車企更難以蠶食特斯拉的市場。

然而,這一論點似乎輕視了特斯拉和民主黨人榮辱與共的共生關係。民主黨人對電車的承諾不僅在於政策支持,也在消費市場上有直接的表現。

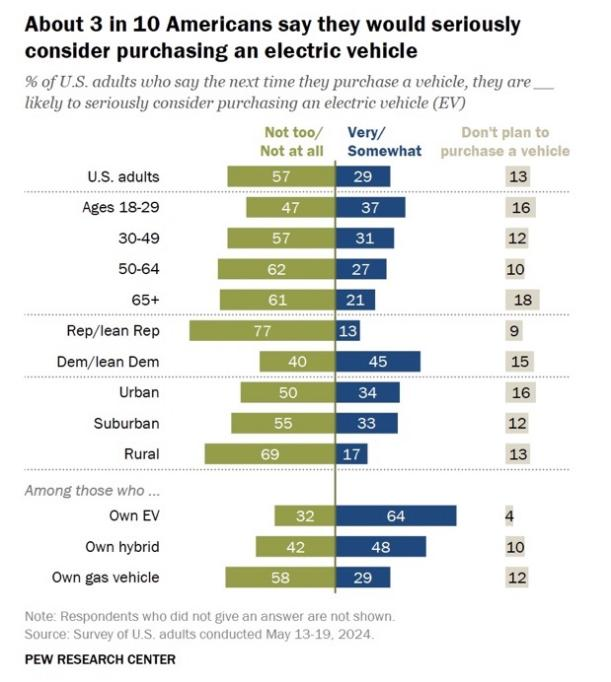

2024年6月的Pew民調顯示,77%的共和黨人對電動車無動於衷,僅有13%的共和黨人認真考慮購買電動車,而民主黨的比例的這一比例分別為40%和45%。

民主黨人也的確做到了知行合一。

從2012年到2022年,民主黨濃度最高的前10%的縣(county),消化了一半的電動車市場,前5%的縣,更是獨佔三分之一的電動車市場。

加州的特斯拉工廠

當馬斯克放棄特斯拉最主要的支持者和消費市場,和特朗普親近時,後者雖和他建立了個人友誼,卻從不改變自己對電動車的敵意。

2024年6月,特朗普在共和黨的全國大會上宣稱,電動車將會摧毀美國的汽車工業,他一旦上台,便會立扭轉美國的電動車政策。

換句話説,作為特斯拉的老闆,馬斯克是以犧牲自己實際利益為代價,支持特朗普的事業。

為此,馬斯克甚至不惜和共和黨的金主——油氣集團——達成歷史性的和解。

在過去的幾年裏,馬斯克對油氣工業的態度經歷了匪夷所思的大轉彎。

2015年,當現身Neil deGrasse Tyson的播客時,馬斯克將使用化石燃料形容為“歷史類史上最愚蠢的實驗”,如果人類無法擺脱對化石人員的依賴,人類經濟與社會將付之一炬。

Neil deGrasse Tyson

在這一語境中,特斯拉的使命,正是加速油氣工業的毀滅。

2024年,在和特朗普的訪談中,還是民主黨擁躉的夢想家推遲了轉型的日程表,他説,世界需要50-100年的時間才能夠完成綠色轉型,油氣工業對當代經濟仍有不可或缺的作用,人們不應該將它妖魔化。

基於現有的信息,馬斯克的改弦易轍,並不基於增強電動車壟斷的工具理性,而是被狂熱的意識形態信仰所驅動,在他一向乖張浮誇的言辭中隱含着真實的恐懼,他真的相信,民主黨會摧毀美國的未來。

馬斯克並不孤單,他不是唯一一個轉投共和黨陣營的美國商業與科技領袖。

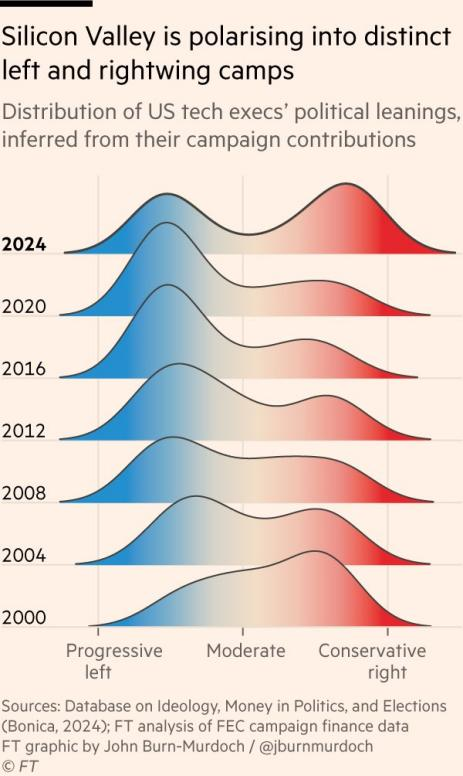

今年的一項統計研究發現,自從千禧年以來,美國科技心臟“硅谷”愈發陷入政治極化的泥淖。2000年,硅谷的精英階層尚普遍持有“中間偏右”的中立立場,然而,時過境遷,在過去的20多年中,中間派的生存空間急遽萎縮,硅谷的科技巨頭先是左傾,又在2020年之後迅速右轉,投入共和黨人的懷抱。

如今,除了風頭顯赫的馬斯克,特朗普背後站着一眾硅谷巨鱷:

“硅谷風投教父”,Paypal與Palantir聯合創始人彼得·蒂爾(Peter Thiel)

風險投資人,Paypal聯合創始人大衞·薩克斯(David Sacks)

風險投資人,紅杉資本合夥人道格拉斯·萊昂內(Douglas Leone)和馬奎爾(Shaun Maguire)

風險投資公司Andreessen Horowitz創始人馬克·安德里森(Marc Andreessen)和本·霍洛維茨(Ben Horowitz)

加密貨幣投資人温克萊沃斯兄弟(Winklevoss twins)

風險投資者,Palantir聯合創始人約翰·朗斯代爾(Joe Lonsdale)

PayPal共同創辦人霍威利(Kenneth Howery)

將他們聯合在一起的是這樣一個信念:

“如果不選擇特朗普,科技產業,加州和美國將無法逃脱毀滅的命運。”

這句話,出自馬斯克的同路人——安德里森和霍格維茨。

安德里森與霍格維茨

如果説,我們無法從馬斯克混亂的語言系統中理解右轉背後的動機,那麼這些同路人的表述卻清晰得多。

他們要做的,是恢復美國18和19世紀的“小國家”和“小政府”傳統。

他們相信,即使在貧富分化日益加劇的當下,政府也不應對經濟進行任何的調控。

他們相信,技術突破會自然地增加就業率,增加大眾收入,改善人類的生存境況,至於政府的再分配,只是經濟混亂的根源——這恰恰是民主黨要做的事情,他們要監管一切產業。

在這個意義上,硅谷的極右派同時是技術至上主義的狂熱信徒。

馬斯克正在成為這個政治流派的大祭司。他抗拒是民主黨希望加強國家干預這一行為本身,哪怕他自身能夠從干預內容中獲益。

美國新聞評論者Christine German持有相同的看法,她説:

“團結整個極右翼的唯一動力就是對中央集權的共同恐懼。”

03“恨國”的美國人

馬斯克是一個“恨國黨”。

不過,這個“國”指的不是“美國”,而是“國家”。

美國人憎恨“國家”的歷史源遠流長。

《常識》的撰寫者,哲學家托馬斯·潘恩有一句格言:

“國家是必要的惡(necessary evil)。”

這句話恰如其分地描述了美國人對國家的敵意。

與舊大陸不同,美國既未經歷過所謂的“東方專制主義”,也未曾遭遇近代歐洲的絕對主義君主制和20世紀的國家資本主義,這個國家的創建者,首先是歐洲國家的受害者。

衞斯理宗、浸信會和貴格派等“異端”受到公權力的制裁,即使在遠渡重洋後,流亡者的後代仍對國家有着深切的不信任感。

歐洲的宗教迫害

美國人對國家的厭惡不僅源自對迫害的記憶,美洲富饒的物資和廣袤無垠的土地同樣削弱了國家的基礎,在向西部邊疆進發的過程中,探險家和掘金人遠遠走在治安官的前面,他們在荒野中建立了社會,而後,國家姍姍來遲。

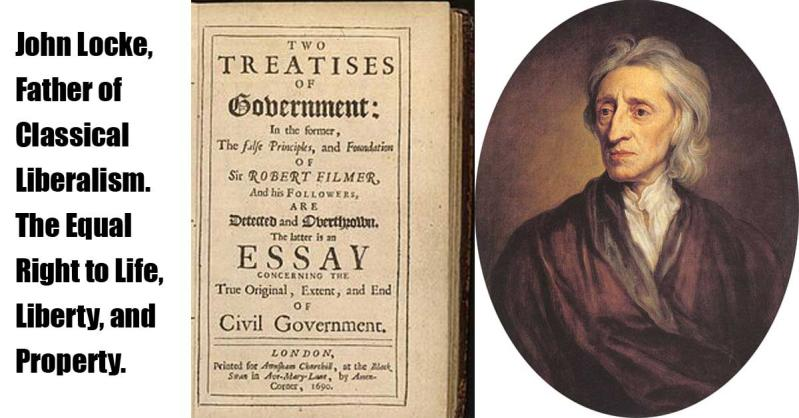

在《美國的自由傳統》一書中,政治科學家哈茨(Louis Hartz)認為1776年的美國的革命意識形態是洛克式自由主義的變種。

洛克,這個17世紀的英格蘭哲學家生活在清教革命的混亂年代,在他的一生中,斯圖亞特王朝崩潰,護國公克倫威爾上台,清教徒與天主教徒將國家作為攻擊宗教戰爭的武器,相互殺戮,人與人之間的關係,倒退到“狼與狼之家的關係”。

目睹這一切的洛克並不關注一個良善的政府應當如何構成,相反,他關注的是如何保障個體最基本的權利不受到國家的侵害。

為此,洛克在《政府論》中提出,人民具有四種權利:生命權、自由權、財產權與革命權。

前三者來自自然法,革命權則是避免暴政的保護機制。

在那個宗教裁判和言論審查依然肆虐,國王的敕令可以肆意逮捕人民的年代,洛克為現代世界定下了自由法權的根基。

然而,問題在於,洛克僅僅討論了個人權利如何不被侵犯的“消極自由”,並未討論諸個體如何在共同交往中構建政治體的“積極自由”。

換言之,洛克缺少一套“國家學説”,他劃定了政治生活的共同底線,卻未能想象一個自由的國家。

美國的國父們是洛克的忠實信徒,《獨立宣言》的起草者,“國父”托馬斯·傑斐遜尤甚,這個小農場主出身的政治家曾説:“最好的政府,就是治理最少的政府”。

傑斐遜的朋友漢密爾頓卻有另一套看法,他擔心,現代經濟生活的複雜性對政府能力提出了新要求,並可能造成國家機器的擴張。

傑斐遜和漢密爾頓的分歧,至今塑造着美國的政治版圖。

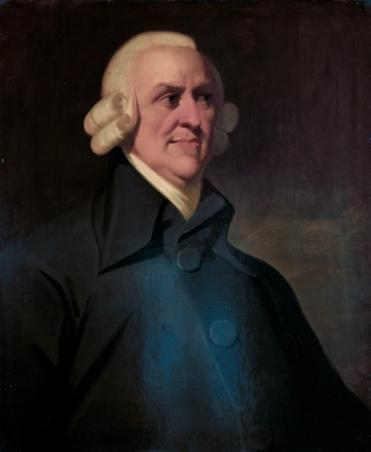

19世紀以來,洛克式的政治自由主義逐漸與亞當·斯密的經濟自由主義合流,前者將國家視作必要的惡,後者則相信“看不見的手”指引着人類社會的運作,兩者分別強調個體與市場相對於國家的自主性,拒絕國家對社會和經濟事務的任何干預。

亞當·斯密

反國家的雙重自由,構成了共和黨人的意識形態濫觴,19世紀50年代,共和黨正式成形。

相比之下,民主黨是對自由主義危機的回應。

19世紀末以來,伴隨着工業革命的進程,資本主義生產關係逐漸滲透入社會的每一處肌理,在勞資衝突愈發尖鋭的同時,社會化的大生產也顯著改善了工人的生存環境,後者對衞生、環境、醫療與教育等公共產品有更迫切的需求。

到了19世紀末,改革的需求已迫在眉睫。

當歐洲諸國紛紛建立起全國性的政治體制時,美國仍是一個“法院與分肥式政黨的國家”,缺乏公共官僚體系,主宰公共政策議程的是國會和州議會的權力交易,而非專家主導型的行政權力機構。

社會學家斯考切波對這一時代的美國政治做了經典的描述:

首先,公共官僚式微,全國性行政管理較弱;

其次,公共權力呈碎片化、散佈式狀態,組織化的社會利益滲透其間;

最後,政黨綱領性較弱。

直到19世紀末和20世紀初,在進步主義者的推動下,美國公共官僚機構才開始緩慢擴張,這一擴張模式可以被形容為“痙攣式地突進”。

美國人仍然憎恨國家,只有在突然的嚴重經濟萎縮導致大規模失業和社會動盪時,美國人才願意邁出強化國家能力的步伐,並在危機緩和後迅速回歸保守立場。

例如,在1907年的第一次全球金融危機後,民主黨的威爾遜總統才得以建立聯邦儲蓄系統和聯邦貿易委員會。

更具代表性的例子是羅斯福新政。如果説《1787年憲法》奠定了美國政治制度的法律基礎,那麼羅斯福新政則是美國行政國家建構的里程碑。

在1929年席捲全球的大蕭條中,美國商業階層的政治影響力跌落到歷史最低點,自由黨和產業工人的聯盟逐漸成形。

面對難得的機遇,來自民主黨的羅斯福總統開始自上而下的重建聯邦國家,他成立了由官僚和專家主導的全國復興署和農業調整署,建立惠及全民的社會養老和保險機制,並推進累進税制改革。

行政改革的高潮出現在1937-1938年,那時,羅斯福試圖逼迫國會通過一項對行政部門進行徹底改組的計劃,創立強總統制,使總統獨攬“為實施……社會項目所必需的人事、規劃和財政控制等多項大權”。

然而,在市場自由主義派看來,羅斯福的論調無異於“篡權”。

羅斯福的提案在國會折戟沉沙,地方政治精英也堅決抵抗聯邦政府的地方干預,舊有的權力機制成為美國行政改革不可逾越的大山。

於是,羅斯福為此後的美國留下了一個未竟的國家機器:聯邦政府實現了有效擴張,但這一擴張並未經歷系統性規劃,而是便宜行事的結果。

新機構之間互不隸屬,新機構與國會和州政府之間矛盾重重,被各個利益集團牽着鼻子走。

20世紀民主黨發起的一系列改革,從奧巴馬時期的醫療改革,到拜登政府加強數字產業監管的嘗試,都是重新激活公共官僚制的嘗試。

只不過,他們先遭到了和羅斯福一樣的阻擊,又在利益集團的牽引下走向畸形。

04 最好的國度?最壞的國度?

套用狄更斯在《雙城記》中的描述,“這是最好的國度,也是最壞的國度”。

這是一片浸潤在洛克式小政府和亞當·斯密古典自由主義中的土地,對於創業者而言,美國很多時候就是那個最好的國度,完善的私有產權制度、高度發達的融資體系和較弱的政府監管提供了自由的市場環境。

然而,對於許多常人而言,經濟自由意味着代價。

美國是市場與權力、社會與國家關係的一個試驗場。

無論是亞歐大陸上的古老帝國,還是法國、德國等近代民族國家而言,國家均是歷史的中心角色,人們面對的歷史難題是如何從一個集權的、盤根錯節的官僚與軍事系統中抽離出一個相對獨立的、擁有自身規則的市場,以及建基於市場主體的市民社會。

但對美國來説,市場先於權力,社會先於國家。在這個宗教難民、拓荒者和探險者奠定的國度,組建政府只是無可奈何之舉,美國政治羣體的困境在於,如何從一個發達的、去中心化的社會中重建國家。

市場的早熟和國家建構(state building)的滯後解釋了美國社會的某些奇觀,這個創造了最多顛覆性科技的國度也擁有發達國家中最貧瘠混亂的問題街區,一個擁有近乎無限財力、人力和物力的社會常常在防災、醫療、高鐵和城市治安等“小”問題上折戟沉沙。

對於美國而言,真正的風險不在於創造力的枯竭,而在於社會分化的加劇,在於脆弱的公共權力機構無法救濟在日益加劇的貧富分化中逐漸墜落的貧困階層,在於脆弱的公共權力機構無法應對移民、氣候危機等外部性難題,在於公共空間的私人化——正如無數反烏托邦電影所描繪的邪惡公司那樣,科技與商業巨頭也可能對脆弱的公共機構實施“篡權”。

美國的危機,首先是國家的危機。

前段時間我在玩《荒野大鏢客》,玩着玩着就感覺劇情有一種詭異的非現實感。

為什麼地方上出了江洋大盜,官方警察只能被動挨打,出面解決的強力機構是平克頓私家偵探社呢?

正好馬上就要美國大選了。

在接下來一個月,我們打算寫一個系列的文章,從科技、高鐵、治安、醫療、貧富差距等等切入點,聊聊美國這個國家為何如此與眾不同,它的強大和脆弱的共同根源在哪裏,歡迎各位關注,感謝!