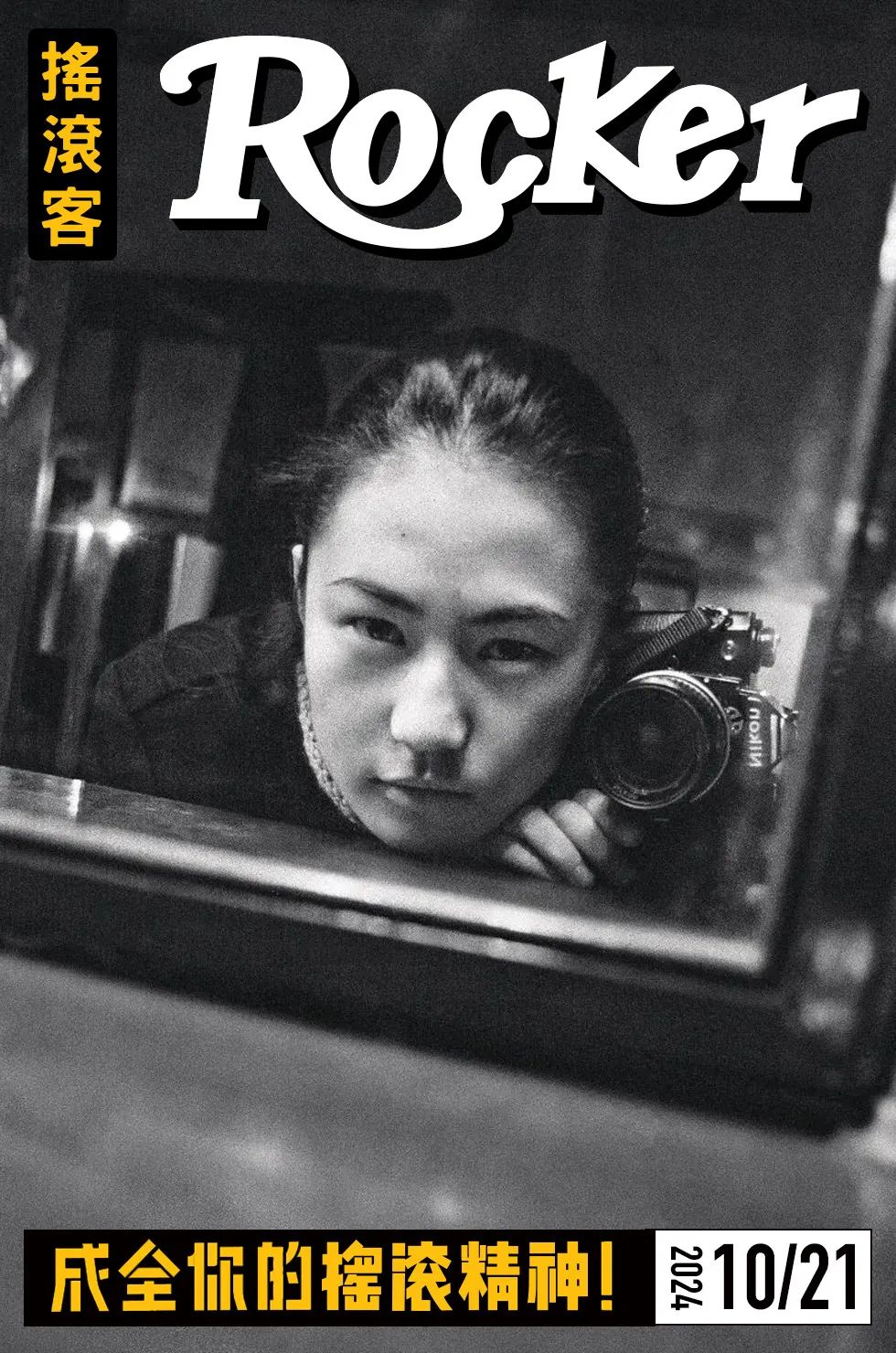

中國最傳奇搖滾女攝影師,“太窮了”_風聞

摇滚客-摇滚客官方账号-有态度地听歌、看剧23分钟前

來源 | 搖滾客

今日BGM,《那些花兒》,朴樹。

本文約3000字,預計閲讀時長8分鐘。

偶然刷到攝影師高原的賬號,發現一件趣事。

無論高原本人發什麼,評論區都在執着地問**“竇唯咋樣了?”**。

這些執念在高原評論區“找竇唯”的人,你説他是竇唯忠粉吧?他不知道兩人已經分開多年;你説他是假粉吧,他又知道兩人曾有一段情。

可能這些人也壓根不在乎真相。反正“這女的”是八卦雜誌説的竇唯前妻,既然竇唯本人不出來了,那就去前妻賬號下騷擾吧。

對於這種嘴上缺德的人,高原的回應很颯:回了,回了沉默。

即使沒有親歷過90年代搖滾黃金年代的年輕人,也在對中國搖滾史補課的過程中逐漸熟悉了“高原”這個名字。

她是1994年香港紅磡中國搖滾新勢力演唱會上,內地唯一一個現場記錄了盛況的攝影師;

她之前的兩本攝影集《把青春唱完》《紅磡1994》幾乎是搖滾人的聖經。

2015年的《把青春唱完》記錄了中國搖滾黃金十年的台前幕後影像;

2019年的《紅磡1994》,以從未面世的紅磡演唱會現場,還原了那段搖滾傳奇。

如今高原又出了第三本搖滾攝影集《返場》。

這是一本用當年“剩下”的底片,攢出的搖滾影集。

一本搖滾邊角料有啥好看的?

我帶着這個疑問打開書,卻被書裏的這些滾人給窮笑了。

回顧90年代搖滾盛世,大家都在強調當年咱有多牛逼、多長臉。

可《返場》裏的這些年輕人竟然都這麼窮。窮到“常常兜裏只揣着10塊20塊,就已經覺得像個大財主了。”

大家都這麼窮,可每個人在照片裏卻又笑得那麼開心。

《返場》所記錄的1990~1999的十年光陰彷彿一場夢。

“世界很大,大到我們只能在夢裏相遇”。

有多窮呢?

這是丁武在回南苑的公交車上。當時的音樂人都很拮据,基本上都以公交車和自行車作為交通工具,每次丁武回家都要花上個把小時。

魔巖唱片的辦公地點很長時間都在新大都飯店的客房裏,坐在地上打電話是他們的工作日常。

這是陳羽凡逃課來買“唐朝”磁帶。

當年他還是個好學生,從來沒逃過學,買磁帶當天,他一路從北三環騎車殺進了北京站附近的平安影像。這張照片無意間記錄下羽凡青春懵懂的臉。

這裏面最“丟臉”的得算後來拍出《落葉歸根》的導演張楊。

他那陣特別喜歡看崔健演出,但沒錢買票。爬樹、躲廁所,各種逃票小妙招都幹過。最好用的還得是口袋揣着瓶啤酒或可樂,趁看門的一不留神轉個圈,告訴人家是剛出來的。

那時“搞搖滾”的在普通民眾眼中並不是啥好人,搞搖滾的一年到頭能接三四場演出就算不錯的了。

搖滾算不得主業,很多人都得靠副業養活自己。

高旗就説“1993年雖然簽了魔巖,還得給廣告做音樂,一首一千五百塊”,得靠廣告歌來養活搖滾夢。

不僅不賺錢,搖滾搞得不好還得賠錢。

1996年秋,中國流行音樂十年的紀念晚會在首都工人體育館上演了。謳歌看到了一旁的三角鋼琴,覺得像個台階,一腳踩了上去,緊跟着何勇也上來了,兩個人開始瘋狂吉他solo。

那時觀眾不懂搖滾現場“燥起來”,這在他們看來純屬耍流氓,觀眾大聲地呵斥:下去!下去!

何勇的《垃圾場》MV拍攝現場,1994年

而當他們走回後場的時候,主辦方也批評“不該腳踩鋼琴”,畢竟當時能租到一台演出級的三角鋼琴是筆不小的花費。

搖滾,燃燒的是夢想,換來的卻是實打實的貧窮。

一切就像樑龍的那句經典名言:“大哥你玩搖滾,你玩它有啥用啊?”?

《返場》裏有太多這樣的窮開心時刻。

不知道是誰一時興起,説去地鐵賣藝吧,於是這幫哥們兒開始在家裏收拾樂器,趕往地鐵站。

先開始有竇唯、陳勁、鄧謳歌、歐洋等幾個人,後來何勇也來湊熱鬧。大家從復興門地鐵站出發,先後還換了好幾個車站。在長長的走廊裏,歌聲傳得很遠。

那天,大家在地鐵裏一直唱到閉站,也沒有人出來制止。

那時大家也不咋談錢,很多現在看來的“神專”,都是“隨口一句話”的功夫做出來的。

張亞東是朴樹第一張專輯《我去2000年》的製作人,據説朴樹有一天敲開張亞東家的門,上來就説,你幫我做張專輯吧。

於是,兩個年輕人就在1998年世界盃期間,看着比賽,把這張世紀末最好聽的專輯錄制完成了。

那是一個追夢的黃金時代。

當時台灣的唱片公司在北京發現了一片尚未開墾的搖滾樂田,張培仁和賈敏恕是第一批來這裏的音樂人。

冬天的某個下午,張楚的《姐姐》小樣通過唐朝樂隊當時的經紀人劉傑輾轉來到魔巖唱片,大家聽到這首歌后,連夜奔赴北影的地下室去找張楚。

在那個賺錢並非唯一要事、金錢還未成為唯一評價標準的年代,原來人可以活得如此自由。

出過《相約》和《你的明天會很美》的潘勁東,2000年以後就消失了。

很多人以為他退出娛樂圈,其實他是在2004年偶然間溜達到了一個網吧,從沒玩過遊戲的他就坐下試了試,而這一試,就玩了15年。

那年鄭鈞放棄了出國留學,在北京等着簽約。一度落魄到住在城中村裏,小破屋連鎖都沒有。一到晚上,屋子裏除了他就是好幾十只蚊子。

一個富家子弟放棄留學機會,在北京追逐一個虛無縹緲的音樂夢,這種故事再也不會發生了。

1994年鄭鈞在馬克西姆餐廳發佈了首張專輯《赤裸裸》,那時候的馬克西姆餐廳是搖滾青年的世外桃源。

可大家回憶這段青春經歷,竟然從未覺得苦。

沒有人會去想明天怎樣,錢從哪裏來?常常兜裏只揣着10塊20塊,就已經覺得像個大財主了。

我們可能一無所有,但是年輕,經得起“造”。即便沒有錢,我們也能活着,也能在音樂中獲得很多很多快樂。

看完《返場》你一定會問自己:為什麼他們那麼窮,卻那麼開心?

可能大家如此開心,恰恰是因為窮。

在當下金錢至上的社會統一價值觀裏,貧窮當然等於死罪。

但看完這些千禧年初搖滾人的精神狀態,你會發現:窮≠匱乏。

窮只是沒錢,而生活中多的是錢買不來的東西。

比如一場上頭的戀愛;

那時人總是“稀裏糊塗”就愛上了。周迅愛上了竇鵬,便放棄杭州高薪又安穩的畫報女郎工作,來到北京在酒吧唱歌維生。

她隨意哼唱的小歌被婁燁錄了下來,於是有了《蘇州河》裏“牡丹”的即興演唱,和結尾時竇鵬那首《恍惚的眼前》;

比如一個超越階級的夢想。

那年楊坤只是內蒙古的一個電焊工,因為歌唱比賽拿過獎,便毅然北漂在酒吧裏賣唱。“吃方便麪、住地下室”這都是早年底層追夢者的基本操作。

那時沒人扛着階級大旗,指責一個電焊工想當大歌星是痴人説夢。

比如一顆包容、開放的搖滾心。

很難想象如果紅磡演唱會放到現在開,當台上的歌手調侃台下坐着的香港四大天王,滿場的香港觀眾會咋想?

但那時誰會管這些狗屁隔閡?“紅磡”才不是大陸人給香港人唱歌,那是我們共同追逐的一場搖滾夢。

上千名香港樂迷

《返場》記錄了中國1990~1999年的變化。

20年過去,我們有錢了,卻更不開心了。或許是因為現在一切得朝💰看,一個不能賺錢的人生,便是不值得;

或許是現在一切感情都可以標準化用金錢衡量。“真愛”二字已成笑話,愛情便只剩繁衍的遊戲;

當資本主義的金錢邏輯統一了所有人的價值觀,我們都是賺錢的機器。

好在《返場》記錄下一批搖滾人最肆意的青春。

高原説,90年代就是他們這代人漫長的青春期,漫長到與她而言,至今還未過去。

20世紀90年代,是一段搖滾的歲月,儘管很多人講不清楚它到底是什麼。它不是龐大無形的思想或主義,也不是某個觸目驚心的事件;它像是一種充滿對抗和色彩的湧動,一種關乎社會現實和內心鉅變的企圖,其中夾雜着新的認知和實踐,也糅雜着宣泄甚至黑暗,以及對自我的認知,

從那個昨日世界走到今天的我們,或許透過重重疊疊的影像,可以再認識世界一次,再認識自己一次。

- END -