波士頓評論丨社會民主能再度勝出嗎?_風聞

听桥-25分钟前

1964年,斯德哥爾摩衞星城魏林比(Vällingby)。圖: Courtesy of the Nordic Museum, Sweden

原文截圖

社會民主能再度勝出嗎?

西蒙·托拉辛塔(Simon Torracinta)

2016年,在一場民主黨總統候選人辯論中,伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)被問及“民主社會主義”對他意味着什麼。他回答説,我們理當“看看丹麥這樣的國家,比如瑞典和挪威”。希拉里·克林頓回答時毫不含糊: “我們不是丹麥。”但桑德斯堅持了自己的路線,且在2016和2020年的競選活動中,對這個北歐社會民主的光輝榜樣始終不吝讚美之詞。這一主題並不令人意外: 自1936年富蘭克林·羅斯福稱頌瑞典是介於資本主義和共產主義之間的“中間道路”以來,斯堪的納維亞半島就成了美國左翼自由派頭腦中想象的完美執念。

怎麼能不喜歡瑞典呢?新生兒父母總共享有十六個月假期,他們可以自行分配如何度過,其中十三個月的薪水為收入的80%。收入不平等儘管在加劇,但依國際標準,不平等的程度較為温和;可衡量的性別不平等程度則明顯微不足道。這個國家在有關“幸福”和“生活質量”的全球指數中排名中始終名列前茅。工會參與率達到69%,大約是美國的七倍,是世界上第二高。在這片大陸上,中間偏左的政黨受到高漲的民粹主義和極右翼勢力衝擊;像法國社會黨那樣曾經的左翼旗艦政黨,今天成了一具空殼,徒具虛名;瑞典社會民主工人黨(SAP)則顯得相對韌性十足。過去十年中,該黨繼續在選舉中獲得大約30% 的選票,並在過去二十年的一半時間裏領導中央政府。(“瑞典社會民主工人黨”,原文如此;該黨現名“瑞典社會民主黨”。下文簡稱其為“社會民主黨”——譯註)

但從另一個角度看,這個國家顯得非常不同。部分是因為取消了財富和遺產税,且擁有比美國和歐洲平均水平更低的公司税,瑞典是當今世界上財富分配最不平等的國家之一:與巴林和阿曼處於同一水平,比美國還要糟糕。對桑德斯來説,或許最令人沮喪的是,瑞典現在也是全球人均擁有億萬富翁最多的國家。該國的許多標誌性社會服務,眼下都由私人公司提供。其私立學校甚至受益於和公立學校同等水平的國家補貼,這種學券制比美國的任何做法都激進得多,民主黨政治人物會因提倡之而遭痛斥。2020年,無論在哪裏,偏右的評論員都譴責説,桑德斯不過是《資本主義宣言》的瑞典作者約翰·諾伯格(Johan Norberg)所稱的上世紀七十年代“痴心妄想”的那一號人。在這一點上,瑞典左翼觀察人士悲觀地同意: 儘管有官方的信誓旦旦,但“北歐福利模式”如今更像是一則懷舊神話,而非現實。(《資本主義宣言》,即The Capitalist Manifesto:Why the Global Free Market Will Save the World,London: Atlantic Books,2023。——譯註)

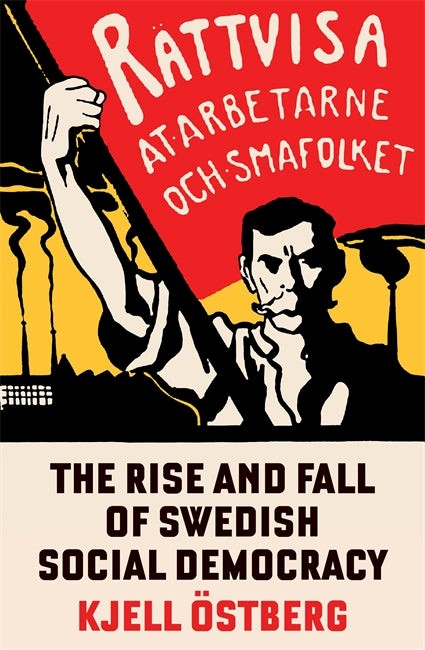

《瑞典社會民主的興衰》(Verso Books, 2024)封面。

我們是怎麼到這一步的?傑出的瑞典歷史學家凱爾·奧斯博格(Kjell Östberg)在其近著《瑞典社會民主的興衰》(The Rise and Fall of Swedish Social Democracy)中提供了全面而簡介的評價。奧斯博格專擅二十世紀瑞典史,著有曾在二十世紀七八十年代擔任瑞典首相的社會民主黨人帕爾梅(Olof Palme)的多卷本傳記,是社會民主黨公開直率的左翼批評者,但他筆下的歷史是公正的,他對瑞典社會民主模式的講述大體而言是令人信服的。

他寫道:“一百年來,瑞典的社會民主將自己的命運與資本主義的發展聯繫在了一起:不是作為任何意識形態墮落或階級背叛的結果,而是作為一種戰略選擇。”當瑞典資本主義陷入一場始於八十年代的嚴重危機時,這場運動的基石就在它腳下傾覆了。於讀者而言,對他講述的故事,一個令人不快的疑問始終揮之不去:假如世界上有史以來最重要的社會民主運動以失敗告終,它還能在哪裏勝出呢?

瑞典社會民主的興起

許多國際比較在探究北歐模式的秘訣時,最先稱頌的是瑞典領導人意識形態上的實用主義。政治學家謝莉·伯曼(Sheri Berman)寫道,法西斯主義的陰雲籠罩着兩次世界大戰之間的歐洲之際,“只有在瑞典,社會主義者才能戰勝激進的右翼,鞏固一個穩定的多數聯盟,避免了歐洲其他地方發生的左翼和民主的崩潰”。伯曼認為,“社會民主黨非凡成功的關鍵”在於其黨的領導層與“精疲力竭的正統馬克思主義”分道揚鑣,並全盤接受了“民主修正主義”。(謝莉·伯曼,任教於美國巴德學院政治學系。——譯註)

令人耳目一新的是,奧斯博格的講述從一個更基礎的背景開始: 瑞典地處歐洲資本主義邊緣地帶的資源豐富的出口經濟體地位,以及在其豐沃土地上生長發育起來的獨特而強大的工人和社會運動。整個十九世紀,瑞典的財富都集中在諾爾蘭(Norrland)廣闊的森林和礦物儲藏中。這一地區面積相當於英國,歐洲對原材料不斷壯大的需求為那裏的木材、紙漿、造紙、採礦和金屬產業提供了源源不斷的動力。十九世紀末,這些採掘性產業在瑞典本土催生了一波快速而“晚期”的工業繁榮,在內陸地區形成了一批工業小鎮、礦山和鋼鐵廠,如阿達倫(Ådalen)谷地的林業,並推動國內移民大規模湧向工業城市。這一變化的速度和這些工人階級飛地與資產階級權力中心的相對距離,在瑞典工人當中孕育了一種獨特的、高度組織化的政治文化,尤其是考慮到,當日的瑞典是歐洲最不民主的國家之一,那些工人完全被排除在正式政治之外。

這些進展給瑞典的社會民主留下了永久的印記。奧斯博格指出,瑞典工業化的驚人速度和規模(僅在1890年至1910年間,產業工人和手工藝人的數量就),以及工業化帶來的社會紊亂,成就了勞工運動的勇氣和鬥志。1880年,全國只有少量工會; 1885年有一百多個工會,到1907年,工會成員數量的增長創下了歐洲紀錄。瑞典最激進的工會來自出口產業的核心工人,即礦工、鋸木廠和紙漿廠的工人、碼頭工人,他們開始佔據瑞典資本主義大動脈中的關鍵戰略位置。

在其早期歷史上,哪怕已因組織實力脱穎而出,社會民主黨仍遵循歐洲社會主義政黨的經典路線。這個黨成立於1889年,正如奧斯博格所強調的那樣,包括那一時期的兩個最大規模社會運動即禁酒運動和自由教會(Free Church)復興運動在內,它是大眾結社生活的一個遠為廣泛的網絡的產物。到二十世紀初,瑞典的社會民主已與一個密集的“無產階級公共領域”完全交織在一起:工人出資的“人民之家”(用於政治集會和公共會議),“人民公園”(用於休閒和節慶),工人學習小組和由“工人教育協會”運營的工人圖書館,女性俱樂部,消費者合作社,以及1914年的至少十六家黨報。工會、報紙和政黨為領取薪水的社會主義公職人員提供了數百個職位,幾乎所有這些職位都由工人階級成員擔任。(“人民之家”等帶引號的機構,在原文中均為首字母大寫,下同。——譯註)

二十世紀頭二十年是瑞典工人階級歷史上的英勇階段,1902年和1909年爆發了兩次大罷工(後者動員了近三分之二的產業勞動力),1917年還爆發了由女性領導的抗議國家配給的大規模反飢餓示威。奧斯博格認為,到第一次世界大戰(瑞典在那次大戰中保持了形式上的中立地位)結束時,日後會發展起來的瑞典社會民主的制度和意識形態輪廓已開始顯現。

一方面,社會民主黨早已從資產階級政黨那裏拼力爭取到了關鍵而寶貴的普選權(男性和女性一樣享有),其官員也已開始大量進入瑞典國會和市議會。但同樣的事態發展驅使該黨偏離了政治行動的“法外”形式,並轉向議會遊戲的戰略手腕。正如政治學家亞當·普熱沃斯基(Adam Przeworski)的著名論斷所指出的那樣,呼籲壯大投票的基礎選民(產業工人從未在其中佔據絕對多數)有賴於政治妥協。對社會民主黨來説,這意味着放棄有關革命和全面社會化的浮誇之詞,並加強對其左翼的管控。

儘管選票份額穩步上升,社會民主黨仍必須等到1932年,在全球經濟蕭條造成的失業率飆升和政治動盪令資產階級聯盟名譽掃地之後,才得以一躍上台,成立自己的政府。掌權後不久,社會民主黨即允許其激進的財政部長恩斯特·威格福斯(Ernst Wigforss)推行一套非正統財政哲學: 有意通過某項不平衡的預算,以為緊急工程項目和失業保險提供資金。 這套哲學由這位部長從肇端於英國和瑞典宏觀經濟學家那裏的理念發展而來。

於是,在凱恩斯《就業、利息和貨幣通論》出版三年前,擴張性的凱恩斯主義計劃在瑞典已成為現實。1934年,隨着經濟迅速恢復生機(部分是因為前政府放棄了金本位制),社會民主黨宣告了勝利。1936年,憑藉“我們戰勝了危機”的競選口號,社會民主黨贏得了驚人的46% 的選票。多位社會民主黨首相將連續四十年不間斷地執掌瑞典。

成功的關鍵

時機是偶然的。瑞典在第二次世界大戰期間的中立地位(儘管瑞典允許大批德國軍隊在其鐵路線上自由通行)使得瑞典能夠從不斷壯大的需求中獲益,而不會遭受鄰國那樣的大規模的資本破壞。與此同時,社會民主黨凱恩斯主義規劃的相對成功以及它有能力打造跨階層聯盟——這濃縮在其folkhemmet (“人民之家”)的改革派哲學中,令該國得以阻擋席捲歐洲大陸相當多地方的法西斯主義浪潮。

但奧斯博格強調,社會民主的關鍵成功並非單純源自社會民主黨領導層的遠見卓識;那些成功仰賴下層的壓力。在瑞典,二十世紀三十年代的社會活力並沒有被導向街頭鬥爭,而是導向了強化社會民主動員,這樣的動員是通過租户工會、性教育組織、工人公社、“人民之家”、大眾劇團、女性俱樂部和全國養老金領取者組織實現的:一切的最終結果是黨員數量爆增。加入工會的人數也一樣爆增,女性和新的白領階層大獲成功。至關重要的是,成千上萬思想堅定專一的社會民主黨幹部進入了不斷壯大的國家和地方官僚系統,將社會民主深深根植到了政府自身的運作當中。

儘管大眾動員力量強大,但瑞典社會民主的務實取向一樣延伸到了勞工運動領域。1938年,工會聯合會(稱作LO)和僱主協會達成了著名的《薩爾茨約巴登協定》(Saltsjöbaden Agreement)。這份協定致力於通過高度集中的談判制度避免衝突,其所確立的框架在戰後的黃金時代會相當高效,形成了世界上最低的罷工水平,同時為工人階級支付了源自蓬勃發展的瑞典經濟的可觀紅利。

到二十世紀中葉,結果已足夠引人注目,以至於尋求發掘“瑞典模式”秘密的外國管理專家開始定期前往瑞典朝聖。但奧斯博格認為,這一水平緊密聯繫的社團主義之成為可能,是因為瑞典企業和勞工都具有的獨特組織特性。在談判桌的一邊,過去幾十年的英勇對抗迫使瑞典僱主實現了緊密的階級融合,與瑞典金融業的深厚關係則便利了這一融合。在談判桌的另一邊,工會聯合會對其成員工會和所有合同談判都實施了前所未有的控制,在冷戰期間積極驅逐共產主義工會成員,並對任何重要罷工都行使批准權。

這一“瑞典模式”會被證明是一隻雙刃劍。當然,瑞典出口的成功是社會民主所有重大改革的先決條件,工會聯合會的集權也令其得以推行著名的“團結工資政策”,該政策由其內部的經濟學家魯道夫·邁德納(Rudolf Meidner)和戈斯塔·雷恩(Gösta Rehn)擬定。為換取成功的出口行業避免提出最大限度增加工資的要求,工會聯合會轉而就提高低收入行業工資展開談判,而提高那些行業的工資超出了一些企業的承受能力,此舉將缺乏競爭力的行業系統性地擠出了市場。通過這種間接的產業戰略,工會聯合會可以推行全面合理化改革瑞典經濟的舉措。與此同時,這意味着,對工會聯合會可以施加多大壓力,總是存在限制。

而且,遲至二十世紀四十年代,與其他地方的先進福利國家相比,瑞典實際上仍是一個相對落後的國家。只是到五十年代,隨着全民醫療保險和補充養老金制度的引入,瑞典的全民福利制度才開始成型。但總的來説,到二十世紀中葉,瑞典的社會民主與西歐其他國家相比,沒有太大的不同。

七十年代,隨着民主資本主義的國際危機爆發,真正的轉折點到來。利潤下降和通脹上升破壞了戰後黃金時代階級妥協的基礎,驅使全球北方的工人和資本家之間陷入了一系列激烈的對抗。和在法國和意大利的情況一樣,1969年至1970年間,由北方礦工發起,一波未經工會同意的罷工浪潮在瑞典工人當中爆發,結束了數十年相對平靜的勞工運動態勢。和其他地方一樣,包括女性解放和環保主義運動在內新的社會運動也挑戰了戰後社會契約的基礎。一夜之間,作為瑞典道路基礎的階級合作處在風雨飄搖之中。

但奧斯博格強調,和在三十年代一樣,瑞典社會民主的制度密集程度(當時正處於其組織巔峯期)賦予了它吸收這些激進力量,並將他們導入其治理議程中的獨特能力。據奧斯博格的記述,在當時的阿達倫山谷,“市裏有十七家社會民主黨的工人公社、十二家女性俱樂部、六家青年聯盟(SSU)協會,有兒童組織“幼鷹”(Young Eagles),有租户協會、退休人員協會和十幾個工會”,此外還有七處“人民之家”、一處“人民公園”、一家生機勃勃的“工人教育協會”,和一家由消費者合作社建立和運營的大型百貨商店。

與西方世界的許多國家不同,六十年代温室釋放出的激進力量沒有四散一空,而是注入了先前就已存在的社會民主機制的閥門。感受到來自下層的熱力,即使是社會民主黨高層,也不能不有所回應。

危機和衰落

1969年至1976年擔任首相的社會民主黨人帕爾梅早在五十年代就瞭解到了他所稱的 “特權社會 ”問題,而且他的政府推出了據奧斯博格估計是“瑞典或任何國家有史以來實施過的最全面的”一波改革。

二十世紀七十年代初期和中期變革的規模仍然令人震驚:那十年間,公共部門在 GDP 中的份額增加了 50%。到七十年代末,瑞典全國幾乎所有的學校、大學、醫院、診所、療養院和日託中心都由公共財政提供資金,由政府擁有和運營。電信網絡、電網和鐵路等主要基礎設施也由國家擁有和運營。所有住院治療都免費的,墮胎也免費;去當地診所看病的費用微不足道,製藥企業也被國有化了。

在工作場所,七十年代中期的一系列法律廢除了僱主控制僱用、解僱和管理工作的專有權力,賦予了工人一定程度的決策權。除了每週工作四十小時和六十五歲退休之外,僱員獲得了保證,可享有五週的帶薪假期和六個月的育兒假(1980 年延長至十二個月)。全民醫療保險確保員工從生病第一天起就能獲得相當於工資九成的病假工資,失業保險也保持在類似水平。兒童在校期間都能獲得教育津貼,教學、學習材料和學校午餐都是免費的。成人教育也是如此,這一時期成人教育蓬勃發展,僱主有義務為工人提供學習時間。

奧斯博格正確指出,福利國家的相當多日常管理和規劃工作實際上是在市一級進行,而其中許多市也由社會民主黨主政。這些市必須為所有兒童規劃全日制託兒所,這些託兒所的收費與市民收入掛鈎,而且主要是象徵性的低收費。在住房方面,市當局也是全國最大的房屋建築商和房東,甚至在相當大一部分私人住房市場上,房租也是由房東和租户協會協商確定的,以與公共住房費用看齊。普通公民擺脱市場依賴的自由程度是徹底的。

在國際舞台上,瑞典一樣與眾不同。帕爾梅是海外非殖民化運動(尤其是反抗非洲的葡萄牙帝國和反對南非種族隔離制度的鬥爭)的堅定盟友,並熱情采納了全球南方提出的國際經濟新秩序(New International Economic Order)框架,這令美國相當不快。據報道,帕爾梅曾將美國1972年轟炸河內與納粹在格爾尼卡(Guernica)的暴行相提並論,之後尼克松稱他是 “那個瑞典混蛋”。(格爾尼卡,是西班牙北方城市。1937年4月26日,正值西班牙內戰期間,德國空軍及意大利皇家空軍受西班牙獨裁者弗朗西斯科·佛朗哥邀請,對這裏實施了人類歷史上第一次地毯式轟炸,造成城中三分之一人口死傷。——譯註)

七十年代中期,瑞典擔任聯合國安理會理事國,其間,瑞典多次在包括承認巴勒斯坦解放組織參加安理會辯論的權利在內的有爭議事項上投票支持不結盟的第三世界。1975年,帕爾梅訪問古巴蒙卡達(Moncada)軍營時有所指地宣稱:“人民的要求是無法被壓制的……古巴往日的情況是如此,今天越南和葡萄牙的情況是如此,明天智利的情況也將如此。”[但不論在當年還是現在,這些華麗説辭都沒有阻止軍火產業——薩博(Saab)戰鬥機,博福斯(Bofors)導彈和榴彈炮,諾貝爾彈藥——成為瑞典的主要出口產業之一。]

到七十年代晚期,瑞典的試驗呈現出相當多值得稱道之處。雖然階級社會依舊毫髮無損,但社會和經濟不平等已大大減少。無論當時還是現在,瑞典的收入不平等程度都低於世界上其他任何一個國家。大約 85%的瑞典藍領工人和白領工人加入了工會。改革對女性前途而言是天翻地覆的,到那個十年結束時,男性和女性的工作比例幾乎相同(相比之下,1980 年美國女性的勞動參與率比男性低 26%)。公眾強烈支持這個激進福利國家,於是,哪怕1976 年社會民主黨因核能問題在選舉中以微弱劣勢落敗,一個資產階級政黨聯盟上台後,新政府仍承諾不會對福利政策做出重大改變。

隨着公共開支達到 GDP 的70%,瑞典的社會民主試驗能走多遠成了未知數。奧斯博格認為,關鍵問題在於:“是否可將不受市場直接控制的公共部門用作槓桿,發起對資本主義結構的更廣泛攻擊:一種奉行改革立場的社會民主是否有可能超越資本主義的界限。”帕爾梅強調説,它可以。正如他在七十年代初寫給他的朋友、德國和奧地利社會民主黨領袖威利·勃蘭特(Willy Brandt)和布魯諾·克賴斯基(Bruno Kreisky)的信中所説:“我們在實現社會主義方面已經比那些通常自稱為社會主義的國家走得更遠了。”眼下的關鍵不是 “在經濟生活中,我們是否應該有更多計劃管理,我們是否應該有更多民主”,而是,應該如何組織它。(威利·勃蘭特,生於1913年,卒於1992年,1969至 1974年擔任聯邦德國總理。布魯諾·克賴斯基,生於1911年,卒於1990年,1970至1983年擔任奧地利總理。——譯註)

正是在這一激進的社會民主巔峯時期,瑞典工人運動提出了向社會主義全面過渡的或許是最嚴肅的建議。1975 年,工會聯合會經濟學家魯道夫·邁德納提出了“工薪階層基金計劃”(或稱“邁德納計劃”),建議大中型公司每年以股份形式給予員工一小部分公司利潤。隨着這些利潤轉入工會控制的基金,絕大多數公司的大部分股份將在幾十年內轉為集體所有。經由這一積累自身的資本主義循環,經濟的社會化將得到穩步發展。

但就在這一時刻,瑞典的社會民主開始遭遇嚴峻挑戰。資本主義危機突然再度死灰復燃,而長期以來,人們認為它已被瑞典道路明智審慎的社團主義和協調一致消除了。全球結構重組危機重創之下,儘管得到廣泛的公共支持,瑞典的造船、鋼鐵、採礦和紡織領域的核心產業仍岌岌可危,於是,瑞典的國際收支陷入赤字。隨着利潤、投資和生產率增長下降,七十年代中期的工資增長几乎沒有給工業帶來任何迴旋餘地。1979 年第二次石油危機爆發後,瑞典的經濟增長几乎停止,通貨膨脹飆升。

與此同時,由於被邁德納計劃嚇破了膽,瑞典的商業團體投入了前所未有的巨資,通過智囊機構、報紙、壓力團體和公關活動實施了意識形態上的反擊,旨在阻擋社會主義威脅。 1982 年選舉到來前,甚至連阿巴合唱團(ABBA) 也加入了反對派的大合唱。社會民主黨贏得了決定性勝利,但在更廣大範圍內,潮流已經轉向:這一點在1983年10月變得昭然若揭,當月,商界領袖租用了約六十節火車車廂、兩百輛大巴和數駕包機,將示威者帶到斯德哥爾摩,抗議邁德納提案。

社會民主黨領導層的應對是,迅速撤回了社會化的威脅,淡化了邁德納計劃,將其解釋為一個完全微不足道的建議。帕爾梅和他的新任財政部長還賦予一批年輕經濟學家組成的 “危機小組 ”前所未有的抗擊通貨膨脹的權限。他們受到對凱恩斯主義的新自由主義批判影響,提出的解決方案涉及兩個方面。首先是積極針對公共部門,甚至不惜以提高失業率為代價,全面削減失業救濟金、養老金、醫療補助、學生補助、住房補貼、市政補助等。其次是對金融部門實施系統的自由化改造。聽到這些建議後,帕爾梅回答説:“照你們的想法做吧,反正我什麼都不懂。”

儘管有工會聯合會和其他方面的抗議,帕爾梅始終堅定支持這些舉措,迫切希望“爬過一條隧道”,因為也許“另一端有光明正在等待”。與弗朗索瓦·密特朗(François Mitterrand)1983年在法國的匆忙改弦更張類似,瑞典自己的 “緊縮轉向”(tournant de la rigueur)在1986年帕爾梅令人震驚地遭到謀殺(至今未有結案)之前數年,就已經開始了。(弗朗索瓦·密特朗,生於1916年,卒於1996,1981至1995年擔任法國總統。——譯註)

奧斯博格認為,事實已經證明,瑞典社會民主的核心特徵正是其失敗的源頭。戰後階級妥協的瓦解形成了一種深刻的激進主義,但這種激進主義不再介入資本主義的所有權和投資結構。但當對出口產業的依賴不再是一種資產而是一種負債時,政府就沒有什麼牌可打了。此外,正如奧斯博格所堅持認為的那樣,八十年代的戲劇性轉折完全是“自上而下精心策劃的”。那種曾經賦予瑞典社會民主以政治力量的組織結構集中化和經濟管理槓桿,又賦予社會民主黨領導層以權力和自主性,這樣他們可以在幾乎不受約束的情況下實施一百八十度的劇烈政策轉向。

接踵而至的衰落是歐洲各社會民主國家極為熟悉的。公共部門大幅裁員未能使瑞典的經濟增長恢復到戰後黃金時代的水平,放鬆金融監管帶來的信貸泡沫造成了進一步的危機和進一步的緊縮。九十年代,瑞典遭遇了歷史上最嚴重的經濟衰退之一,但哪怕失業率(1990 年之前罕有超過 2%)當時已飆升至兩位數,輪流上台的社會民主黨政府和資產階級政府仍在追逐進一步削減福利、私有化和自由化的風潮。1995 年,瑞典加入歐盟,而新自由主義參數是被納入到這一共同市場的架構中的,這進一步限制了瑞典的國內政策。

這些危機交織在一起,對社會民主黨基層的消極影響是可以預見的。動員減少,黨員數量鋭減。單是在九十年代初,社會民主黨通過工會聯合會的集體聯絡關係被廢除之際,黨員人數一夜之間就從120萬驟減至25萬。隨着社會民主黨在瑞典社會的深厚根基逐步衰減枯萎,它本身也改頭換面了:用奧斯博格的話來説,它的隊伍由斯德哥爾摩的少數政界人物、公關顧問、智囊機構成員和民意調查員組成。近年來,只有少數社會民主黨部長來自工人階級家庭,而七十年代,帕爾梅內閣中有一半人來自工人階級家庭。

毫不奇怪,社會民主黨的選舉得票率也從九十年代開始逐漸下降,儘管下降的幅度參差不齊:二十中葉持續達到45% 至50% 的結果,如今已是遙遠的記憶。今天,同樣數量的工人階級選民如同支持社會民主黨那樣,支持右翼民粹主義者和立場強硬、反移民的瑞典民主黨人。社會民主黨在2022年的選舉得票率(30.3%)是110年來第二差的,而這一失血仍在繼續:眼下,年輕員工(尤其是藍領員工)的工會參與率明顯更低,社會民主黨黨員數量只有乏力的7.5萬,且絕大多數黨員年齡超過六十歲。

與此同時,瑞典的資本主義在經歷了部分去工業化之後,已被徹底重塑。如今,那些家喻户曉的大公司名字(宜家、沃爾沃、 H&M 集團)與其説是瑞典本土出口產業的典範,倒不如説是現代供應鏈資本主義的典範。現代供應鏈資本主義,建立在大批量、低利潤商品銷售的基礎之上,而那些商品的獲得,又由對來自世界各地的大宗商品和勞動力輸入進行殘酷無情的管理所確保。

重要教訓

我們該如何看待這一盛衰過程呢?誠然,正如瑞典社會學家戈蘭·瑟伯恩(Göran Therborn)指出的那樣,後工業化、全球化和金融化的資本主義有一種通過階級分化、削弱有組織勞工和令他們喪失技能、國際工資套利、資本流動性和食利者利潤加劇經濟不平等的趨向。但是,“人們原本可能會期待,社會民主的瑞典成為抵禦和遏制這些趨勢的條件最優越的國家之一”。

瑟伯恩指出,社會民主黨領導層的意識形態轉變、資金充足的商業攻勢以及瑞典技術和金融業的崛起,可以解釋何以瑞典沒有成為。但奧斯博格的論述植根於一段更漫長的歷史。他斷定,社會民主幾乎從一開始就做出的根本性妥協在於,為支持看不到盡頭的改革而摒棄了所有權問題,並拒絕挑戰資本主義關係的基本結構。面對七十年代盈利能力下降的致命威脅,瑞典資本家仍有能力掌握主動權,在嚴重危機的時刻發動一場矛頭指向社會民主支柱的反革命。儘管有“北歐模式”的持續宣講,但他們基本上是成功的。社會民主備受讚譽的階級妥協終究沒有造就一場永久勝利,反而形成了一個註定不穩定的僵局。當各方力量的平衡發生傾斜,掀翻均勢時,阿巴合唱團唱得最好: 贏家拿走了一切。

奧斯博格的結論是: “在不抨擊這些基本權力關係的情況下半途而廢,是改革主義的致命弱點。”這一觀點在敍事上很有説服力,在瑞典以外的左翼理論家那裏也找得到知音。但它迴避了一個遠為棘手的問題:一個真正社會化的經濟體是否原本可以更安穩地駕馭全球重組危機的旋風。尚不清楚社會民主黨領導人是否擁有重新構想——更不用説再造——瑞典經濟的意識形態資源了。他們適應了長期繁榮,因而對這次經濟下滑毫無準備到令人震驚的地步。但更根本的是,考慮到瑞典對出口的結構性依賴,是否控制其制高點原本可以提供任何不止於工業化並帶有人道面孔的方案,仍是一個懸而未決的問題。

瑞典社會民主歷程的一大重要教訓無疑是,當二戰後的階級妥協在七十年代破裂時,在西方世界相當多國家勝出的新自由主義秩序並非預料中的必然結局。一時間,這一時期的激進力量實際上導致了社會民主的強化,短暫形成了世界上已知的最平等社會之一。受到那個十年末危機的方向性干擾,這場社會民主運動的勢頭最終被逆轉,但這是勝負難分的事情。一個真正的替代方案不只可以想象,而且已在其隊伍中被提出討論了。但至關重要的是,哪怕在社會民主的激進側翼,這一替代方案也始終只是面目不清的熱望,而非具體詳實的謀劃,且在將近半個世紀之後依舊如此。既然這樣一樁謀劃今天依舊付諸闕如,那麼,“後新自由主義”的最傑出設計師轉向經濟民族主義和國家領導下的發展主義的經典形式,以之作為他們未來的藍圖,也就並不令人驚訝。

社會民主的這段悲劇性歷史提供了一系列錯綜複雜的教訓,而那些教訓不能被化約為將改革與革命對立起來的僵化模式。一方面,在我們這個極度不平等的時代,二十世紀中葉基本生計的平等主義已經成為一種非常激進的要求:一種制度看似完全無力兑現的要求。另一方面,該模式最成功實驗的失敗,是一個不祥之兆。但更糟糕的是,瑞典社會民主最初繁榮的歷史條件,即快速工業化培育出的大眾政治,已不大可能再現了。

但這不是説,那些條件不會被我們眼下只能開始瞥見的另一類條件所取代。身處氣候災難、經濟增長停滯、全球移民流動和地緣政治崩潰的背景下,人們很容易在千禧年主義的陰影下找到庇護所,而瑞典實用主義者相信他們在一百年前就已埋葬了那個主義。也許這是當今最務實的立場: 任何邁向某種更人道未來的突破,都將以一種比瑞典的社會民主實驗可能刺激我們所希冀的遠為紊亂失序、不可預測、缺乏協調的形式到來。

(作者是哈佛大學科學史系講師。本文原題“Can Social Democracy Win Again?”,由美國非盈利雜誌《波士頓評論》發佈於2024年9月30日。文中斜體字為原文所有。譯者聽橋,對機器提供的初步譯文有校正。)