《他們應該統治世界的》試寫第四章《天命》第二節_風聞

伍麦叶的熏笼精-作家,文化学者-33分钟前

感謝私信催更的朋友。在寫這個系列的時候,注意到西方對“天命”的痴迷。剛剛發了一篇相關討論,觀友們給以了精彩的評論:

https://www.guancha.cn/wumaiye/2024_10_26_753107.shtml

圍繞該話題,該仔細研究的還很多,因此寫成了長稿,作為"成吉思汗”系列即《他們應該統治世界的》 新一章。

他們應該統治世界的

——They Should Rule the World

第四章 天命——Mandate of Heaven

第一節****天命等於上帝與中國皇帝立約?

(此節即上面鏈接中正式發表文章的第一節,此處從略)

第二節****天命是上帝頒發的信託令?

美國通俗歷史學家芭芭拉·塔奇曼在《史迪威與美國在中國的經驗:1911-1945》(以下簡稱“史迪威”)裏如此簡介:

“中國縱貫其歷史,都相信她自己是文明的中心,由野蠻人們包圍着。她是中央王國,宇宙的中心,其皇帝為天子(Son of Heaven),由天命(Mandate of Heaven)所統治。”

從塔奇曼真誠的文字可以看出來,在西方,天命的對譯詞組Mandate of Heaven,是嵌合在一套完整的中國史觀裏。因此,不能孤立地討論西方文化裏天命一詞的含義,而要將其置於西方的中國史觀內觀察。

在英語世界,中國文化裏的特定詞彙“天命”,統一翻譯成Mandate of Heaven。然而,實際上,Mandate of Heaven所藴含的理論內容與中國文化裏的天命沒有一絲相合的成分。經由“中國通”們的演繹,這一詞組變成了“中國皇帝”與“中華帝國”的專屬品。

heaven本意為“天、天空”,但一旦首字母大寫,便成了“上天、上帝”以及“天堂、天國”。mandate的意思則包括:

(書面)命令;委任統治權;授權,委任;受命進行的工作;指令;(羅馬教皇發佈的)聖職授任令;(羅馬法中的)委任契約;代理契約,(英國法律中的)私人財產委託。(陸谷孫主編《英漢大詞典》)

如果把Mandate of Heaven直譯,那就是“上帝對神聖統治的委任”、“上帝的授權”、“上帝授命代治的契約”之類的意思。在西方現代文明裏,該詞組也確實就是那一類含義。喬納森·芬比(Jonathan Fenby)於2008年出版的英語通俗歷史讀物《龍之寶座》(The Dragon Throne)就給讀者解釋**“由諸神把天命交給統治者的那一理論”**(the theory of the Mandate of Heaven handed down by the gods to the ruler)。

西方漢學家為什麼如此翻譯?那是需要用專著去分析的。至少有兩點很清楚:

其一,漢學家們從一開始就把天命的命理解成了命令或任命。參考費正清、崔瑞德等主編的《劍橋中國秦漢史》“班彪關於天命的論文”一節即可看出來,西方漢學家是把“受命於天”簡單地理解成了“從上帝那裏接受任命”。

其二,也是更為根本的原因,是他們陷在亞伯拉罕三教的敍事模式與思維方式裏跳不出來。

一個例子是德國慕尼黑大學社會學系榮休教授霍斯特·J.赫勒(Horst J. Helle,中文名又譯作“何磊”)於2017年出版的英文著作《中國:應許還是威脅?——一場文化的比較研究》(China: Promise or Threat?A Comparison of Cultures,以下簡稱“應許還是威脅”),其中兩節《甲骨文:上帝的委任(按,即天命)》(Oracle-Bones: The Mandate of Heaven )、《上帝的委任與客觀的秩序》(Heavenly Mandate and Objective Order),闡述他對“天命”——Mandate of Heaven的歪解,慘不忍睹。諸如:

“古希臘的大神宙斯儘管擁有全部的神力,但仍然受制於預先設定的命運規則,即使他也沒有萬能的力量加以改變,而(商代人的神化祖先——帝)也是類似的方式。帝(Di)成為命運(fate)的中國版擬人化代表。

人們不再直接宣稱,是帝以帝國的權力(imperial powers)授命於這個或那個部族,更為普遍的是談論上帝的委任(即天命。為方便感受原文語境,以下將視情況把天命表達為上帝的委任**)**。是帝,而且可能還有圍繞在他周圍的眾多祖先與宇宙中的精靈,獎勵出那一委任,或者收回那一委任。於是,就此,世上便不再有用於控制皇帝行為的機構,因為(中國皇帝作為)上帝的信託人(the heavenly trustees of the mandate),所接受的信託乃是統治大地(to rule the earth )的委任,而在這個世界上並無相應的抗衡物。這部分地解釋了,與歐洲中世紀統治者相比,何以中國皇帝的權力是那麼的非凡與絕對。”

(我去笑一會兒。各位也抓緊時間笑一會兒,免得待會兒笑嗆到。)

在如此非凡和絕對的誤會里,那位德國教授長篇大論地展開了文化比較,諸如:

“然而,可以假設的是,至少,西方的上帝在其形象的變遷中導向一種父親的隱喻,影響到西方的家庭生活。在那裏,家庭的形象以神界為基礎,建立在對‘天國的父’的信仰上……而在中國,帝國政府(imperial government)的世俗機構,變成為在雲端之上由帝統治的宮廷的模版。

中國的神‘帝’被理解成‘天國裏的皇帝’(emperor in heaven):甲骨上的刻文提及帝如何在他‘神性的官僚機制’的幫助下統治宇宙,以及他如何向這個世界發送信使,那些信使的頭銜,是在政治層面的行政中打滾兒的人們所熟悉的。那些上帝的送信人不是稱為‘天使’,而是喚作類似‘上帝的外交大使’(heavenly ambassador)、‘神界國務卿’(divine secretary of state)的名稱。”

讀上述最後一段讓我空前地痛感自己沒文化,都不知道商代的政治學家在甲骨上咔咔刻出了那麼高深的帝國理論。

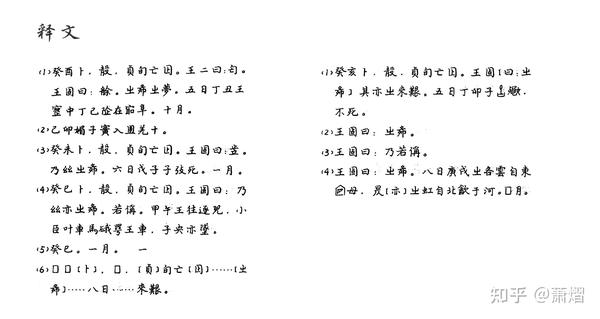

商 《祭祀狩獵塗朱牛骨刻辭》 正面。河南安陽出土,高32.2cm,寬19.8cm,中國國家博物館藏。是甲骨文斷代第一期商武王時期的一塊牛胛骨版記事刻辭。骨版巨大且完整,正反兩面共有一百六十餘字,背面字內填朱,色彩炫麗,內容為商代社會生活和天氣等方面情況,有重要的文史價值。字體瘦硬勁直,工整端嚴。 風格豪放,字形大小錯落,生動有致,各盡其態,富有變化而又自然瀟灑。

相關釋文。(引自知乎蕭熠“甲骨文《商 祭祀狩獵塗朱牛骨刻辭》再譯”)

赫勒的一段“文化比較研究”極具啓發性:

“在西方傳統中,猶太人如此看待他們的上帝:那上帝進入了與他的人民(按,即猶太人)立約的狀態( entering into a contract with his people),然後,即使人們違反了所立的約(breaks the agreement),上帝也仍然會遵守那約。而在周公給出的‘上帝難以依賴’(即天不可信)的警告中,顯示出似乎其中也存在着客觀標準,一位統治者的表現會受到那客觀標準的審判,如果顯得必要的話,‘上帝的委任’有可能被收回。”

這種所謂的對比研究恰恰暴露出,作者的腦子裏只有他從小熟悉的宗教模式,只能把他熟悉的模式四處亂套。在徹底的誤會當中,赫勒展開了中西的比較研究,結論包括:

其一,把蘇格拉底、柏拉圖的理論拉出來,證明西方文明肯定進步與普世主義,所以不比不知道,一比西方都贏麻了。

其二,**“(鴉片戰爭以後)來自日本、英國、法國和德國的軍事威脅同侵略,以及第一次世界大戰後西方列強對華的傲慢外交,由中國的知識分子理解為,歷史形勢在迫使這一中心國家接管西方的方式,並且那是一種應許(**a historic situation compelling the Center Country to take over Western ways as a promise)。”“中國人希望從西方那裏學習的,是中西關係中的一種應許(a promise in the East-West-Relation)。而他們所做到的,則是一種威脅。”

中國讀者可能很難理解該位德國知識分子的意思,他是化用了“得天命”與“失天命”的西方歪曲版,推出了“得應許”和“奪應許”的新理論,警告西方人説:

西方文明天然地含有進步的本性、普世主義的本性,原因在於從上帝那裏獲得了一種“應許”。也就是説,蘇格拉底和柏拉圖的哲學,進步性與普世主義,都是上帝一高興白給西方人的,並不是西方人憑藉自身智慧創造出來的,連蘇格拉底和柏拉圖都是上帝搓出來的。沒想到鴉片戰爭打開了一道門,讓中國知識分子逐漸發現了西方人所擁有的那種應許,於是就下決心把它奪過來,變成由中國人獨佔的“應許”。要把西方文明的老本兒都給奪了,那當然對西方人構成了威脅。

赫勒的理論曝光了一種情況,那就是,西方在近年出現“中國威脅論”,原因是綜合性的,其中深藏着宗教觀念。無論美國還是歐洲,右翼人物們表面一幅現代人的樣子,內心卻翻騰着宗教製造的迷信,是迷信控制着他們關於中國的思考。