趙雷,已屏蔽流量圈_風聞

视觉志-视觉志官方账号-你陪着我的时候,我没羡慕过任何人57分钟前

作者 | 鹿

來源 | 視覺志

距離大冰停播已過去整整半月,輿論的餘温尚未消散,另一邊,他的好兄弟趙雷剛剛忙完了自己2024年全國巡迴演唱會。

很久以前,大冰在《他們最幸福》裏寫下一句話:“趙雷不紅,天理不容。”預言像施加了魔法,趙雷的命運被徹底改寫。

2017年,《歌手》舞台上的一曲《成都》感動了所有人,趙雷成了名人。

可這突如其來的紅火,對趙雷來説是苦澀的。

山呼海嘯的歡呼聲沒有成為分享的愉悦,反倒將他的自我淹沒。

他的日程被商業活動填滿,每一個微笑都變得機械,每一次演出都在重複一個沒有靈魂的儀式。

他崩潰了,“我再也不會如此頻繁的演出,絕對不會再做了。”

曾經發自肺腑的創作靈感,在流量的圍剿下只剩無力的空白。

巡演結束,趙雷累了。

一句“只有遠離人羣,我才會找到我自己”,留下一地哭泣的歌迷和那些曾經風靡一時的旋律。

不趕什麼浪潮,也不搭什麼船,趙雷有自己的海。

久而久之,人們不再執着於他身處何方,他們知道,每個人心裏都有一團火,路過的人只看到了煙,而趙雷則是一股自由的風,穿越城市的喧囂和曠野的寂靜。

很多人,等風來。

但是風,不屬於擁擠的人潮,而是屬於詩和遠方。

從《媽媽》的初聲,到《我記得》的哀愁,再到《欠父親的話》的繾綣,趙雷喜歡在音樂裏書寫着一封封未曾寄出的家書。

他常説,秋天讓他惆悵,因為落葉承載着往昔的重量,每一片都是從他生命之樹搖落的時光。

老家良鄉的老房子讓他感傷,家門檻雖低,卻難以跨過,每一步都踏在光陰的深處,每一處都能看到媽媽敏子的身影。

趙雷和媽媽

2016年,趙雷的第三張專輯《無法長大》發行,唱片總銷量達到18.9萬張。

最開始,趙雷想把專輯命名為《阿刁》,但又覺得阿刁的命數太過困難沉重,“這不是一張嚴肅的專輯”。取名《朵》又太輕飄稚嫩,他思來想去覺得自己依然是個沒有長大的孩子,所以取名《無法長大》作為專輯名。

對趙雷來説,無法長大是幸福的,因為家裏始終會有一碗熱湯和一盞一直點亮的燈,但無法長大也是痛苦的,因為熱湯放久了會冷,燈也會滅。

《無法長大》專輯封面

1986年,在北京市房山區良鄉的一個角落裏,趙雷出生了。

他的家庭,不至於貧窮到每日為食所困,但談起富足,也只能苦笑——父母靠擺地攤,維持着這份樸實無華的生活。

趙雷打小就是個調皮搗蛋的孩子,他的童年就藏身於這些密密麻麻的衚衕和陰涼的樹蔭之下。

少年錦時的夏日裏,他喜歡蹲在大樹下,手握冰涼的北冰洋汽水,清涼透骨的氣泡水一入喉,周圍的世界瞬間靜止,霎那間,知了聲,微風聲成了他最好的玩伴兒。

趙雷小時候唯一不喜歡的事兒,就是上學和讀書,他的調皮讓老師無奈,母親敏子因此成了學校的常客。

每當敏子騎車出現在學校門口,喊着“雷雷,雷雷”的時候,趙雷總是忍不住躲閃,他心裏充滿了對同學嘲笑他的恐懼和羞愧。而敏子的那輛綠色的破三輪車,也成了趙雷心中尷尬的緣由。

多年後,趙雷回憶起和敏子在學校的點點滴滴,總是説“她的碎碎念念,温柔了我的歲歲年年,只是,那時我不懂。”

那曾是一生中非常温柔的時光,當時只道是尋常。

1999年,13歲的趙雷無意間看到隔壁鄰居租來電影《美麗新世界》,歌手伍佰在地下通道自由吟唱的模樣在他心裏紮下種子。

伍佰客串《美麗新世界》

2003年,趙雷17歲,到了高考的衝刺階段。

當同齡人一股腦兒的扎進課本努力複習時,趙雷卻在自己的世界裏,向着另一種聲音召喚、漫步。

他愛上了那“該死的,讓他發瘋的、着迷的音樂”。

他成宿成宿地聽着羅大佑、伍佰和鄭智化的歌,他抄滿歌詞的筆記本,成了他的寶典。

少年時期的趙雷

距離高考還有一個月,趙雷徹底撒野,他嚷着“做任何自己喜歡的事兒,都不叫浪費青春”。

後來他連學校都不去了,常駐在家附近的地下通道,肩挑吉他,背靠冷漠的混凝土牆壁,目光穿過匆匆的行人,嘴裏輕輕吟唱着自由的曲調。

歌聲成了他與這個世界的獨白,無人理解,也無需理解。

高考結束,其他同學開始享受假期時光,趙雷則選擇當一名真正的歌手,他的舞台也從地下通道轉移到離家40公里的後海。

後海,在這裏你可以看到無數熟悉的身影,竇唯、朴樹、金志文……

在這裏,趙雷的歌聲與夜色、酒香、人語相交融,演繹着別樣的青春。

若干年後,趙雷寫下“睡不着的後海邊,月亮還在抽着煙,喝醉的親吻着,快活的人不眠。”

那時他唱着理想的輕鬆和自由,那些留在路上的腳印,似乎在回頭揮手,告訴追隨者,這條路,雖孤單,卻美麗。

幾個月後,趙雷收到了大學的錄取通知書,但他決定放棄,他説自己對所學專業不感興趣,“我不適合在正兒八經的學校裏上學,我適合讓社會來教我。”

之後,趙雷找到了一份酒吧賣唱的穩定差事,工資每天僅有80元。任勞任怨的他收集了上百首流行歌曲,整晚整晚的演出,讓他成了一台永不停歇的留聲機。

久而久之,趙雷在酒吧街裏也小有名氣,當時在後海對他影響最大的就是唱作人趙照,一個已經在民謠界摸爬滾打出名的老炮兒。

趙雷(左二)趙照(中間)

趙照特別欣賞趙雷,不僅教他吹口琴,還告訴他:“唱歌就得像説話一樣自然,你得讓每個字都像是你自己的肉和血,這樣唱出來的歌才有靈魂。記着,唱歌不是什麼體育競技,不用比誰的音高或快,要的是那份感覺。”

後來的日子,趙雷就這麼揹着吉他,在一個個客人前問:“哥,來首歌不?”

可人家連正眼都不給他一個,旁邊的煙民還不耐煩地揮揮手。

趙雷常常想,如果還在這種煙霧繚繞的小酒吧裏熬下去,遲早他的尊嚴會被這些濃煙給腐蝕了。

當鐘聲敲響了日落,柏油路越過山坡,少年走了,去了一個能讓自己的音樂被當回事的地方。

2006年,是趙雷在後海酒吧度過的第三個年頭,才剛滿20歲,他卻已經感受到生活的枯竭與乏味。

沒人理解他的歌兒,自己找人花1000塊編寫的曲子也只能在優盤裏,不見天日,毫無希望。

日子濕噠噠的,冷颼颼的,一點勁兒都提不起來。

酒吧裏客人們談論着自由,話裏卻全是雞毛蒜皮的枷鎖。

年輕的趙雷也想去尋找一種他從未真正體驗過的自由。

那是距離天堂最近的地方,是朋友口中的聖城拉薩。

趙雷(左二)在拉薩“浮游吧”

在拉薩的日子,他望向漫天的飛雪與無垠的藍天。

沒錢理髮,就讓它自由地生長;沒錢吃飯,土豆蘸點鹽,也成了美味。

沒車費就搭順風車,攔不到車就走,走不到就住下。

下雨了就在雨裏唱歌,下雪了就在雪裏寫詩,下餡兒餅了就用嘴接着。

每天一睜開眼他就和大冰、彬子等朋友行走在拉薩街頭,坐在大昭寺門口,開一壺甜茶,唱着過往。

大冰説,“每天趙雷一開唱,成堆的阿佳(對跟自己年齡相仿的藏族女性的尊稱)和普木(小女孩)臉蛋紅撲撲地衝上來圍着他聽。

在這裏,沒有無人問津,沒有晦澀難懂,只有流淌的故事。

在這裏,趙雷終於找到了懂自己音樂的人。

趙雷(左一)大冰(中間)

可每當電話鈴聲響起,電話那頭敏子焦急的聲音總會讓他的心緊縮:“雷雷,你過的好嗎?”

敏子的聲音裏滿載着牽掛,這讓趙雷深感愧疚。他知道,別和媽媽訴苦,她幫不上忙,只會睡不着覺。

敏子是34歲才有了趙雷,所以格外疼惜,背地裏經常偷偷塞錢給他,從不打擾他的決定,也正是媽媽的愛,讓趙雷無論身處何方都覺得心裏踏實。

儘管日子過的艱難,趙雷的父母還是勒緊褲腰帶為他陸陸續續打去近2萬。

可人生聚散終有時,歷來煙雨不由人。

2008年,大冰、彬子和趙雷合開的酒吧“浮游吧”被拆除,曾在這兒暢飲光陰的兄弟,各自散落天涯。

趙雷和大冰不得不再次肩負起各自的行囊,帶着未竟的夢想和些許頹然,踽踽獨行於未知的命運之路上。

多年後,趙雷吟唱着這段往昔:“我像只發瘋的蟲子,我是個剛發芽的種子,麻煩你告訴我希望在哪裏,告訴我接下來,捉弄我的遊戲,麻煩你告訴我我將去何地。”

後來趙雷沿着滇藏公路來到了麗江,在這片被冰雪覆蓋的山林中,年少的他不只收穫了山水的秀美,更觸摸到了生活的稜角。

在這裏,趙雷領教了更多人間冷暖和陰暗的人性,他原本想開一家酒吧,可最後省吃儉用和借來的錢被騙走了,人也跑了。

離開麗江的趙雷,彷彿變了一個人,像是一件褪色的舊衣,掛在昨日的衣架上,無人問津。

2009年,23歲的趙雷終於為他的流浪生涯畫上了休止符,西安成了他這場旅行的終章。

那時,他口袋裏已經見底,走進地下通道,本想以歌聲換取些微薄的生活費,卻被告知需要排長隊等候。

終於站輪到他,他唱了一小時,聲音在寒風中凍的顫抖,卻只換回5塊錢。

物質的匱乏,連續不斷的旅途勞頓,他的身體和精神都到了極限。

曾經的熱情與冒險,如今轉化為對安穩的渴望。

趙雷想家了。

在擁擠的候車室裏,他不由自主地想象,“回家了,即使我還是個窮人,但這裏還是有期待我的人,即使北京再擁擠,還是給我留了一個位置的,開往北京的火車,我已經開始坐立不安了,開往北京的火車,今夜我就要回家了……”

漂泊後的趙雷,帶着一腔熱血和所見所感,回到北京良鄉,迎來了他創作生涯的一個高產期。

2009年,23歲的趙雷頭一次如此渴望擁有一張自己的專輯,但資金缺乏讓整個過程異常艱難。為了籌錢,他整年奔波於各地大大小小的音樂節和酒吧唱歌。

2010年春,當他在長沙演出時,耳邊飄來了“快樂男聲”全國海選的消息。這個華麗的舞台曾捧紅張傑、魏晨、甦醒、陳楚生等人。

趙雷決定參賽。

長沙的舞台,燈光璀璨,趙雷初次站上舞台,便自信滿滿地拋下一句:“有些人可以唱歌,有些人必須唱歌。我是趙雷,我要掀起中國原創音樂的新浪潮。”

他用一首原創的《畫》感動了所有人,但最終因為合約糾紛被迫取消比賽資格。

不甘心的他,又遠赴廣州賽區,再次闖入300強。

在突圍賽中,他唱了一首為生病母親創作的《媽媽》,在唱到“媽媽,帶我走吧,我相信天上或地下有個永不分離的家”的時候,他喉結打顫,淚眼朦朧,忍不住的思念此刻決堤,感動了在場所有人。

但最後僅以兩票之差,遺憾地止步全國14強。

兩次失敗,沒有磨滅他的野心。當他離開舞台,他對着鏡頭砸下重重一錘:“我會做一張自己的專輯,讓更多的人知道,中國其實有很好的原創音樂。”

那一年,趙雷24歲,他的音樂,就像那自己畫在夜空中的月亮,雖寂寞,卻明亮,照亮了前行的路。

參賽後小有名氣的趙雷,招來了不少商務合作的機會,但趙雷無一例外全部拒絕。

他很快意識到,娛樂圈光鮮背後藏着太多不為人知的虛偽和套路。

他想起童年可笑又令人深思的奶糖故事。

上小學時,媽媽敏子給趙雷設了一項賞罰制度,每次他學習成績提升或是幫助做家務,他就可以得到2塊大白兔奶糖,他為了多得幾顆獎賞,先偷吃了奶糖,然後用石子包裹在糖紙裏,欺騙母親。

最終,櫃子裏的奶糖變成了無數的石子,成了對他謊言的懲罰。

“真實的自我,是不可交換的獎賞。”

他時刻謹記這句話,比賽結束後,趙雷選擇脱離那些耀眼但虛幻的光環,回到了他的小屋,專心製作他的專輯,追尋那份最初的音樂夢想。

回京後的趙雷,四處借錢,最終湊齊了60萬來做專輯。

對於那些家財萬貫者而言,這不過是潑出的水花;但對於他,這幾乎是將所有籌碼壓在了一場賭局上。

他將自己關在一個狹小的屋子裏,拒絕了所有外界的商業演出邀請,孤身一人,開始了音樂創作的艱難旅程。

可就在他全神貫注於音樂的這段時期,敏子的健康急轉直下,心臟病加上嚴重的慢性炎症,每一次心跳都像是在倒數着生命的秒針。

趙雷心知,有些事,已是迫在眉睫。

為了照顧媽媽,趙雷停下所有工作。

他看着牀上的敏子,時常會想起,童年時的夏日,他常因蚊蟲而煩躁,每當夜深人靜時,他會叫嚷着讓敏子幫他撓癢,這温柔的小動作總能讓他安然入睡。

歲月匆匆,趙雷25歲了,反思這些年來,他與母親相伴的時光寥寥無幾。

年少的趙雷總以為敏子永遠都會在,就像每次歸家,廚房就會瀰漫着葱爆羊肉的香氣和白米飯的蒸汽。

他也曾信誓旦旦,終有一天,他會攢足夠多的錢,帶母親離開狹窄的良鄉。

但歲月,這本無字天書,不經意間,已經翻到了最後一頁,趙雷這才意識到家的重要。

其實父母老去的速度,你是追趕不上的。

2011年,敏子走了。

那天,良鄉的雪比往常更沉重。

靈車緩慢地穿行在被雪覆蓋的高速公路上,周圍一片寂靜,只有偶爾傳來的輪胎碾壓雪地的聲音打破了沉默。

25歲的趙雷靜靜地坐在車內,眼神迷離地望着窗外飄落的雪花。當最後一鍬土落定,良鄉的雪停了,趙雷知道,自己再也喊不出媽媽了,“這個稱呼對我來講,永別了”。

趙雷和媽媽

對母親無數次的想念,讓趙雷創作出《背影》。

曲終人散時,趙雷的聲音低沉微弱,那些幾乎無聲的嘆息,在重複的旋律中漸漸變得清晰:“媽媽我愛你,媽媽我愛你,媽媽我愛你,孩兒磕個頭。”

對趙雷而言,舞台上的聚光燈永遠比不上兒時衚衕裏悠長的黃昏。

他懷念的是那個穿着破舊褲衩,腳踩聲聲響的拖鞋,在衚衕中自由奔跑的童年,以及每當父親發火,母親總是他的寧靜港灣,擋在他與父親的怒火之間。

可隨着母親的離去,趙雷失去了能讓他永遠保持孩子氣的懷抱。

後來,趙雷每次發專輯都會留一張放在母親的墓碑前,“我相信她知道這個世界所有的事情,但是我還是想讓她聽聽。”

2014年,28歲的趙雷參加綜藝節目《中國好歌曲》,憑藉一首《畫》,受到了導師劉歡的賞識:“這是我在一段時間裏看到的最棒的歌詞。”

另一位導師周華健,也在歌聲中感受到了一種説不出的震撼,他笑着問趙雷:

“你那個歌詞寫得非常好,姑娘也沒有,四季的糧食也沒有,只有那支筆,你現實生活中真的是那麼一無所有嗎?”

趙雷回答説:“其實是自從我選擇做音樂以來,我就沒有想過我要做一個富有的人,我就想每天開開心心的,做自己喜歡的音樂。”

節目播出後,許多經紀公司找到趙雷,給他畫大餅,做包裝,立人設,趙雷又一次放棄了機會。

他只是淡淡説了句:“上這個節目,只是為了讓大家看到這些年我究竟在做什麼。其他的,不過是浮雲。”

他一直堅持自己是個熱愛歌唱的歌手。在趙雷的世界裏,追逐名利的浮躁如同塵土,最終只會埋沒了真正的音樂。

“很多選秀歌手最終都廢了,因為他們的心裏長滿了雜草,一旦燃起火來,那些靈氣和天賦就會一同化為灰燼。”

參加完節目後,趙雷又回到了他在北京胡同裏的狹小居所,他的日子像是被封存在一箇舊相冊裏。

這是媽媽走後的第三年,趙雷試圖讓自己從這片情感的廢墟中走出,但他也知道,生活就是這樣,一半是回憶,一半是繼續。

假如你思念的人去了足夠遠的地方,遠在地圖的邊緣,他們反而會和你貼得很近,近到無法遺忘。

在這種孤獨與沉思中,他創作出了第二張專輯《吉姆餐廳》。

在專輯簡介上趙雷講到自己創作專輯的趣事:

2011年10月,我總是習慣從工作室出來之後坐在隔壁衚衕的清真餐廳裏點幾個肉串喝瓶啤酒,吃完,一個人騎着小摩托車,無拘束的,回家睡覺。

因為想念母親至深,導致我總有一種鑽心的孤獨。每當天色暗下來,每當一切靜下來,眼前就會浮現從前的一幕幕。

秋夜帶給我的淒涼是任何喧鬧都無法覆蓋的。餐廳裏生意很好,老闆、服務員們和我都很熟悉,就像我對秋天一樣的熟悉與敏感。

突然我覺得這家餐廳就像我的家,它像家人一樣在為我準備着晚餐,那個嘎小子服務員總是對着我笑。

順着這個突如其來的怪想法,我跳了出來:我坐在旁邊的椅子上看着那個正在端着酒杯流淚的男人,不知道該和他説些什麼,我能理解他的悲傷,卻無法為他清唱一支歌。我為自己起了個新名字,那是從母親的名字延續而來的。

“米爾”!這名字把我和母親綁在一起。

然而我又很討厭這名字,它提醒着我,催促我走出那片時光樂土。我為這個餐廳也起了新名字“吉母餐廳”,因為在這裏吃飯是要付錢的,所以“吉母”變成“吉姆”。

所有的餐廳都是吉姆餐廳,它是從“家”演變過來的另一個似家的環境,隱匿於心。每天都會有很多人坐在吉姆餐廳裏用餐,但是你們是否像我一樣懷念過去,懷念那些陪伴我們走過的故人。

我不知道自己今後的命運是什麼,但我會把吉姆餐廳裝在心中,像母親告訴我的那樣,一直走下去。

2015年12月16日,趙雷憑藉該專輯提名第16屆華語音樂傳媒大獎最佳民謠藝人獎。

雖然理想塗上了蠟,但日子依舊上了發條,不停地在原地打轉。

直到2017年,理想的風吹進了現實,31歲的趙雷火了。

在《歌手》的舞台上,一曲《成都》過後,趙雷的生活突然被推上了一條快車道,演出邀請如潮水般湧來,他被捲入了一個旋渦,在這種矛盾和拉扯中,趙雷逐漸理解了火的代價。

只要他的身影出現在音樂節,台下就會爆發出一陣又一陣的呼喊:

“《成都》!《成都》!”

“可我都唱吐了,除了《成都》我還有別的好歌。”

“其他的不行,太冷門。”

這是趙雷和主辦方經常出現的聊天內容,用一首歌把一個人鎖死,而後消磨殆盡。

在無人問津的日子裏,趙雷曾自嘲地説,他只是“寂寞”,並未感受到真正的“孤立”。

但現在,當他站在聚光燈下,名利如影隨形,他開始理解,當一個人的名字變得太響亮時,它就像是一座圍城,既簇擁着他,也限制着他。

在這座城堡中,每一個呼喊他名字的人都無意加固了城牆,讓他越來越難以逃脱。

突然爆火的趙雷,在兩個月後選擇“消失”,只因主辦方不尊重他,不停消耗他,連連加場,直至心力交瘁。

在一次演唱會後,趙雷終於爆發:“我實在做不到這樣一直唱下去,我追求的是快樂,如果失去了快樂,即使給我再多的錢,我也不會去做。我再也不會這麼頻繁地做這樣的演出了,絕對不會了。”

輿論瞬間譁然,趙雷在事情發酵五天後選擇聲明道歉後:“路是我自己選的,在接下來的日子裏我會調整好自己,用最好的狀態和大家見面。”

隨後便開啓了漫長的旅途。

旅途中,趙雷和父親廣瑞談天説地,講起了許多過去的瑣事。

沒了母親,趙雷和父親之間的關係就像柑橘,沒成熟時不乏酸澀,成熟之後那顏色在夕陽的映襯下像紅燈籠,汁液是那樣的飽滿、甘甜。

他總説:“帶上他,就像帶上了家一樣,我媽走了以後,他就變成了我的一雙筷子,拿起來了就放不下。”

趙雷會把掙來的錢上交給父親,會在父親睡覺時,學着母親生前那樣摸一摸父親臃腫的肚皮,他還會笑着説起上老年大學的廣瑞,揪人家女同學的小辮兒被“請家長”的事兒。

趙雷和父親

命運喜歡重複、推演、偶合。

很多年前,敏子也常因為趙雷的搗蛋,被迫騎着破舊的三輪車去學校。

父子倆還是會時常唸叨着敏子,每次提起敏子,她的回憶總是温柔地包圍着他們。

趙雷和父親

2016年瓜洲音樂節上,趙雷上場前,廣瑞靜靜地坐在舞台和觀眾銜接的過道里,身後是烏央烏央的觀眾,他們呼喊着趙雷的名字,廣瑞眼看着舞台,手卻不停地在膝蓋上輕輕摩擦。

當趙雷的身影出現在舞台時,老爺子哭了。

他看到昔日在衚衕裏亂跑的皮小子真的長大了,曾在他懷裏哭泣的孩子,現在正用他的歌聲慰藉着他人。

六年,一個人可以從青澀走向成熟,也可以從繁華歸於沉寂。

2022年8月29日凌晨,36歲的趙雷發行了自己的第四張專輯《署前街少年》。

19天后,專輯銷量突破20萬張。8個月後,入圍金曲獎。

新專輯裏有首歌催人淚下,發佈後迅速成為短視頻BGM新寵,這是趙雷在自己第三個本命年送給母親的禮物,他將悠長的筆觸沉澱於歲月中,講述着出生時、前世中一段段温柔而深遠的故事。

這首歌叫《我記得》。

歌曲中,他不再以直白的悲傷歌唱母親,而是採用了某種抽象而動人的意象,輕輕勾勒出母親形象的輪廓,與她在不同的時空中重逢。

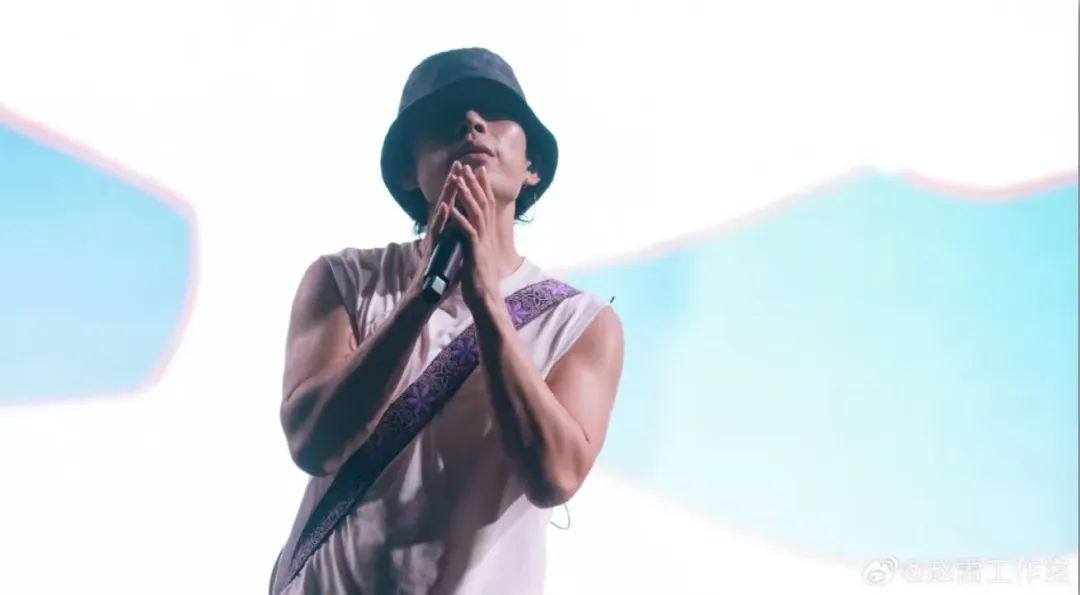

2024年,趙雷開啓了名為“沒有信號”的全國巡迴演唱會。

佛山的夜晚,演唱會臨近尾聲,一曲《我記得》作為結束曲。

在這首歌中,他用不規則的碎片屏幕創造了一個只屬於他與敏子的平行時空,一場心靈的對話:“時空是個圓圈,直行或是轉彎,我們最終都會相見”。

趙雷“沒有信號”佛山演唱會

趙雷始終堅信,在這個無限循環的時空之中,每一次告別都是另一次重逢的前奏。這是他對敏子無盡的愛,也是他給所有傾聽他歌聲的人帶來的深情諾言——無論何處,何時,我們終將相遇。

回看2003年,趙雷帶着他的吉他,從一個不知名的角落走到了聚光燈下,21年如一日,身處被名利繁華包圍、假面虛飾的音樂圈中,他的歌聲依舊純粹如初。

趙雷説,真正的音樂不是在霓虹的夜空下誕生的,那些繁華背後易失真我。音樂,是一種精神,是在生活的平淡中尋找到的那顆不變的心——一顆能看透世事滄桑而依然堅守的心。

在一次採訪中,當被問及他現在的財富是否會改變他的生活方式時,趙雷淡然回答:

“我這人就這樣,我可以買最好的車,但那些對我而言沒有意義。我更喜歡那種在小旅館裏,大家湊湊錢,一起住下的感覺,那才是真正的生活!好吃好喝地被伺候,反而失去了生活的真味。”

名氣雖增,趙雷的生活依舊簡樸不做作。

他遠離聚光燈的喧囂,拒做綜藝評委,沒興趣評價別人,仍舊是那個純粹的歌手,他曾説:“喜歡我的人,他們是自由的、浪漫的、不願將就的,他們能活出自己,他們是真誠、熾熱、不願被定義的,同時對未來充滿希望。”

就像他自己,成名後又遠離流量,因為理想主義的讚歌永遠不會被現實招安,趙雷只想踏實地繼續做喜歡的音樂。

慶幸,從《理想》《少年錦時》到《我記得》《署前街少年》,更成熟的趙雷還是趙雷,清醒的人從來不會迷失自己。

眼下,秋天到了。

秋天的時候,柿子樹一熟,夠趙雷和他思念的人,吃很久。

很久……

監製:視覺志

編輯:鹿

視頻號:視覺志