為了在日本社會“上桌吃飯”,漫畫經歷了什麼?_風聞

动画学术趴-动画学术趴官方账号-27分钟前

公眾號:動畫學術趴/babblers

作者 / 貓卷

編輯 / Pel

排版 / Enclave

今年的夏天,東京離譜得熱。

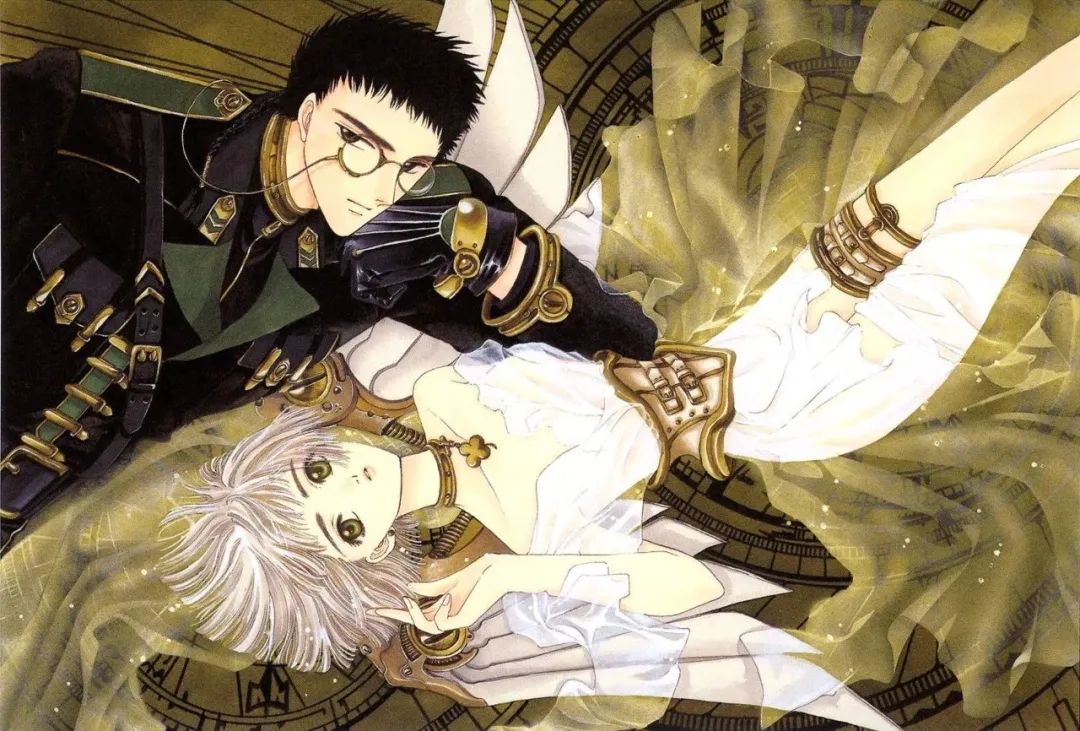

而比東京的極端高温更加令人意外的,是東京國立新美術館前繞了一圈又一圈的隊伍。眾人排隊的終點,正是著名女漫畫家團體CLAMP(《X戰記》《魔卡少女櫻》《人形少女天使心》《xxxHOLiC》……)的年度大展。

展覽視覺圖:畫展主題取自CLAMP五個字母,分別代表色彩、愛、冒險、魔法與言語

小紅書上的大量repo

這位 “在clamp展排隊5小時後的精神狀態”

除了在國立新美術館上漫畫展,在日本成立歷史最為悠久的東京國立博物館也將在今年Hello Kitty誕生五十週年之際推出相關展覽。展覽會定在秋冬季節,但從推特看,夏天開票的早鳥票的銷量也相當不錯。

第一天就搶光了大部分限定商品,令日本人深感中國震撼(但這裏不鼓勵任何黃牛行為)

而除了上述兩個國家級大型博物館,光是在東京還有二十餘間以漫畫動畫為主題的專門博物館美術館。

這不僅讓筆者想到,在B站等國內社交平台上吹一部漫畫“神作”的方式,往往正是在彈幕裏打出“這簡直是藝術品!”

那麼,漫畫到底是如何成為藝術品的?

跳出漫畫不能掛進博物館裏的成見,本期就由兼職博物館志願工的筆者貓卷,帶大家看看20世紀以來日本的漫畫和博物館的不解之緣。

01****第一個被殿堂化的大佬,竟不是手冢治虫

參照日本動漫畫發展史的維基百科,日本最早的漫畫博物館建於1966年(昭和41年)。博物館選址於被稱為日本近代漫畫第一人的北澤樂天(1876-1955)的故居舊址,在館內展示了樂天的各色作品。

恐怕在座的多數讀者都不知北澤樂天何許人也。而自號老二次元學術宅的筆者也是查閲百科才得知北澤樂天於1902年在《時事新報》上開辦“時事漫畫”專欄,三年後又創辦了漫畫雜誌**《東京Puck》**,故而被稱為“日本近代漫畫第一人”。

1902年推出的連載漫畫《田吾作和杢兵衞的東京遊》,借兩個鄉下人的東京漫遊,記錄了20世紀初日本近代化期間的種種奇妙現象。

北澤樂天作為近代日本最早的“職業漫畫家”,其人生履歷就存在許多利於“殿堂化”的要素:出身名門,在橫濱的英文報紙當漫畫記者,學習過歐美的漫畫技法。

而到了樂天的中晚年(1929年內),他還受到法國大使的邀請前往歐洲,在巴黎舉辦個展。新作還被選入當年的秋季沙龍,樂天由此獲得了法國人頒發的文化勳章。雖然樂天的個展沒能在巴黎辦成,但在倫敦又舉辦了一場。等歐洲遊歷歸來,樂天還把巴黎畫壇的素描班體系引入了日本。

北澤樂天

而由他創辦的日本漫畫雜誌《東京Puck》也具有濃厚的國際屬性和時政特色(甚至成了今天的研究者們寫論文的好素材)。樂天在橫濱的英文報紙工作期間,恩師澳大利亞漫畫家弗蘭克-阿瑟-南基維爾建議他創辦一本諷刺漫畫雜誌,並將其命名為《東京Puck》,以此向南基維爾主筆的美國漫畫雜誌《Puck》致敬。

日本版的《東京Puck》採用B4大版,全頁彩色印刷,而且每個版面都有漫畫,在當時獨樹一格。一經推出後,便成了暢銷雜誌,甚至引發了各類模仿品。此外,《東京Puck》還附有英文和中文翻譯的説明文,在英語世界和東亞地區也有一大批讀者。

難怪如“中國現代漫畫的鼻祖”豐子愷所言:**“漫畫二字,實在是日本最初創用*,後來跟了其他種種新名詞一同傳入中國的。”**而豐子愷也翻譯了北澤樂天的漫畫作品。目前,還能搜到“樂天漫畫與中國”的相關論文。

*經考證,中國古代最早將“漫畫”一詞用作水鳥琵鷺的諢名(因其在水中游蕩隨意滑稽的覓食姿態),後該詞傳入日本,直至近代經日本漫畫家推廣用於稱呼繪畫類型,後傳回中國

而北澤樂天也一直致力於漫畫家的培養,對日本漫畫職業化,甚至日本動畫的起步都有着極其突出的貢獻。其門徒包括松下井知夫(日本兒童漫畫先驅,手冢治虫的媒人)、幸內純一(諷刺漫畫家,日本動畫人先驅,後成為《讀賣新聞》繪畫部主任)、下川凹天(日本最早的動畫電影製作者)等,年幼的手冢治虫彼時也深受其影響。

第四版的《東京Puck》(1928年7月)還引入了搞無產階級藝術運動的藝術家,如柳瀨正武和岡本唐明等人。效仿《東京Puck》,類似的諷刺漫畫雜誌在20世紀初的日本相繼推出。但隨着日本對外的擴張戰爭,漫畫雜誌也得為軍國主義思想服務。《東京Puck》最終於1941年停刊。漫畫要發展成為一種大眾藝術,還有很長的路要走。

《東京Puck》創刊號, 在日本的印刷博物館,國會圖書館都可見到相關收藏

北澤樂天的漫畫最早進入博物館,當然多少沾了作者在文化界影響力的光。這種取向或許也體現第一代漫畫博物館的偏好:能反應時代,諷刺政治的漫畫更容易成為“經典漫畫”。

隨着昭和日本躍升為世界第二大GDP大國,漫畫產業也迅猛發展了一把。大眾對漫畫的品味越來越多元。1985年(昭和60年),漫畫家長谷川真智子(代表作《海螺小姐》)的個人藝術博物館在東京世田谷區櫻新町開幕。

這個博物館可以説是現在的“漫畫動畫博物館”的前身,收藏了許多與電視動畫海螺小姐相關的展品。2020年7月11日,分館“長谷川真知子紀念館”也開館營業。比起存在博物館裏不大為大眾所知的諷刺漫畫,從1946年開始在報紙上連載,1969年改編為電視動畫的**《海螺小姐》**展現了極為強健的生命力。每週日的閤家晚飯時間,大人小孩打開寥寥沒有幾個頻道的地上波電視機,轉一圈總能看到新一集《海螺小姐》。既然是從小看到大的味道,一般觀眾帶上孩子去漫畫博物館回味童年也不為怪了。

《海螺小姐》劇照

02被時代選出又超越時代的經典

在談論《海螺小姐》的劇情(這部作品準確説來是無劇情的日常番)之前,最好先看看1946年以來各個時代(1946-1989的戰後昭和時代,1989-2019的平成時代,還有2019年至今的令和時代)日本社會的精神狀態。

研究戰後日本社會的社會學者小熊英二通過考察思想家丸山真男、吉本隆明等人的著作,曾留下了如此一段精彩的形容:

“一億總懺悔”因東久邇首相在前述記者招待會上提出而聞名於世。當然,這句話並不意味着他們是就日本的侵略向聯合國及亞洲國家謝罪。他們只是用此來表達戰敗的屈辱感,從“道義的敗壞”中尋找戰敗原因。

事實上,“沒有道義就沒有勝利”其實也是戰時日本政府高喊“解放大東亞”的標語之一。高喊“道義”的戰爭以戰敗結束時,人們在戰時語言的延伸線上,又高呼“戰敗的原因是道義的敗壞”。

但是,儘管所用語言是戰時的延伸,但所表現出的心情並不是想回歸戰前或戰時。相反,它與批判戰爭呈現出的舊“道義”、摸索新“道義”這一主張有內在的一致性。

吉本隆明的著作在描繪了1960年代日本學生運動的動畫《坂道上的阿波羅》也閃現了一下

而在這樣極度精神混亂的時代中,由戰場上歸來的男性(前任士兵)和女性(前任護士)結合的一家,其日常瑣事通過漫畫火了起來,或多或少安撫了社會鉅變中大家的精神不安。而通過迴歸家庭這一最基本的組織結構,社會也安定下來。

NHK映像中收聽天皇廣播的人們。大部分人甚至聽不懂天皇的咬文嚼字,便迎來了戰敗。

《海螺小姐》的作者自言,她正是在戰爭結束不久後在故鄉福岡的海灘散步,產生靈感,於是將《海螺小姐》的磯野(這個姓一看就來自海邊地貌)一家各個成員用“螺”“鮭”等海鮮命名。後來許多人認為,主角一家的命名方式是對戰後物資短缺的諷刺。

而根據《Japan Pop!: Inside the World of Japanese Popular Culture》一書介紹,《海螺小姐》在連載早期,確實**不時提及物資短缺和戰後配給制,美國文化的強勢入侵等等。**主人公磯野螺雖然是個在家帶孩子的家庭主婦,她並非唯唯諾諾地依附於男性,當個舊時代的賢妻良母,而是積極地過好自己的生活。《海螺小姐》以外的女性角色也展現出戰敗後的婦女解放運動,以及女性社會地位的提升。反倒是漫畫中的不少男性角色仍停留在上一個時代,成了被揶揄的對象,但也點到為止。戰爭以前就流行起來的“迂闊但可親”的父親形象並未受到動搖。

連載多年的《海螺小姐》一方面保持了北澤樂天等戰前漫畫家確立的四格形式和接近諷刺畫的畫風,也會隨着時代變化對內容進行調整。比如“以父親為中心,在電燈下低頭默默吃飯”的家庭面貌到了1960年代的“高速增長期”發生了相當的變化,出現了全家一起出去郊遊,去外頭的飯店(還是具有異國情調的中國飯店)就餐的情景。

以家庭為單位的“消費”“休閒享受”終於替代了“勤勉工作”“為公奉獻”等更古老的宣傳口號,成了社會里重要的價值觀。連內容嚴肅的新聞都得給“消費廣告”讓道。經濟高速增長時期社會各方面的變動,在1990年代以來的中國社會再次出現。從這個角度看,凝練了時代特徵的《海螺小姐》確實可以稱作一部經典作品。

而知名動畫影評人馬小褂也認為,《海螺小姐》的漫畫確實是涉及到社會議刺的,但這種諷刺並不辛辣,而是更為幽默平和。她在面對苦難時所體現出的樂觀主義精神和善良品質是日本戰後最為需要的,因此連載後就大受歡迎。讀者很容易從海螺的故事裏聯想到自身的困境,而《海螺》漫畫的幽默使得他們在面對困境時更輕鬆開朗的去面對,而不是太過焦慮。

《海螺小姐》的舞台福岡市乾脆整出了“海螺之路”等景點

此外,無論畫風還是故事都同《海螺小姐》截然不同的手冢治虫漫畫,自然也是昭和時代選出的經典。從《新寶島》《鐵臂阿童木》到《火之鳥》《三個阿道夫》,手冢治虫的成就無需多言。寶冢市手冢治虫紀念館這樣介紹他:

“(本館)以手冢治虫一直以來的“熱愛自然”和“尊重生命”為主題,希望將年輕人的夢想和希望擴展到未來。(略)手冢治虫仰望這座城市中現代而浪漫的建築,可能會想象出一座像《鐵臂阿童木》中描繪的那樣的未來城市。此外,通過與寶冢少女歌劇的密切接觸,他可能在自己的內心產生了以《緞帶騎士》為代表的國王、妖精、公主和盜賊的幻想。當觀察生活在家附近豐富的自然環境中的小昆蟲和生物時,他發現了一切事物中無可替代且轉瞬即逝的生命之光。毫無疑問,這就是《叢林皇帝》的基礎。手冢也在這座城市經歷了戰爭。而手冢治虫漫畫中反覆描繪的社會的矛盾與不合理、成人社會的扭曲以及對和平的嚮往,都是手冢治虫在這座城市度過青春的結果。美麗的東西被破壞、被奪走、被燒燬。是何等絕望。然而,新生命的力量從燒焦的土地中萌芽。手冢治虫在他的漫畫中繼續描繪這樣的事情。”

寶冢市手冢治虫紀念館

東京的昭和史博物館也推出過特別展“手冢的漫畫原點:戰爭體驗與被描繪的戰爭”

可見,戰爭無疑是貫穿手冢創作生涯的精神母本。而在戰後,手冢治虫好幾部重要作品《多羅羅》《怪醫黑傑克》中都出現了向父輩復仇的情節。筆者在另一篇推文(點擊閲讀:悼念坂本龍一的時候,我更在悼念它?)中介紹過,1960-70年代某種意義上是“殺死父親”的年代。父親擁有固定的體面職業,兒子卻不安分於上大學—就職的平穩道路,他們中有的熱衷於搞文藝革命,有的則甚至會親身參與學生運動。

活躍在1960-70年代的許多“進步青年”,父親一代都或多或少參與了日本的對外侵略活動。在更激進的一代看來,上一代知識分子到了戰後不公開懺悔自己的罪孽,安然過上了中產生活;經歷了戰爭之苦,卻不站出來反對美帝國主義侵略越南的戰爭,這是絕不能忍受的事情。

縱觀戰後日本畫壇,與出於貪慾挑起戰爭的“父親”鬥爭到底的先例便是1950年代誕生的**《多羅羅》**。漫畫裏的第一男主角:百鬼丸,其父親醍醐景光是一個野心勃勃的人,為了一統天下,他與魔神交易,將兒子百鬼丸獻上,醍醐景光獻上百鬼丸的48個器官,而魔神則幫助醍醐景光成為國家的君主。被遺棄的百鬼丸為了奪回自身,踏上旅程並結識了多羅羅等人。

漫畫《多羅羅》也被引申為手冢反戰漫畫的精髓,是手冢治虫博物館的重要展品。漫畫問世以來,半個世紀間被動畫化、小説化、遊戲化、舞台劇化。成了無人不知的經典。

手冢治虫本人對戰爭,資本主義和女性命運的反思,其沉重的主題固然很符合博物館對“經典”的品味。但迴歸手冢治虫的時代,許多經典之作都是極為革新的作品。

譬如從畫工上看,手冢也嘗試過多種畫風,力求電影一般精妙的分鏡。他在創作《森林之王》時便能將迪士尼的《小鹿斑比》電影看上百次,從中潛心研究每個鏡頭、每處笑點、每個轉場、每處伏筆。即便後來成名,手冢依然保持每年看300餘部影片,將電影技巧、分鏡手法剝皮拆骨、吃熟摸透,運用到漫畫繪製中去。而“蟲製作室”推出的異色動畫電影,更是震撼了世界的耳目。

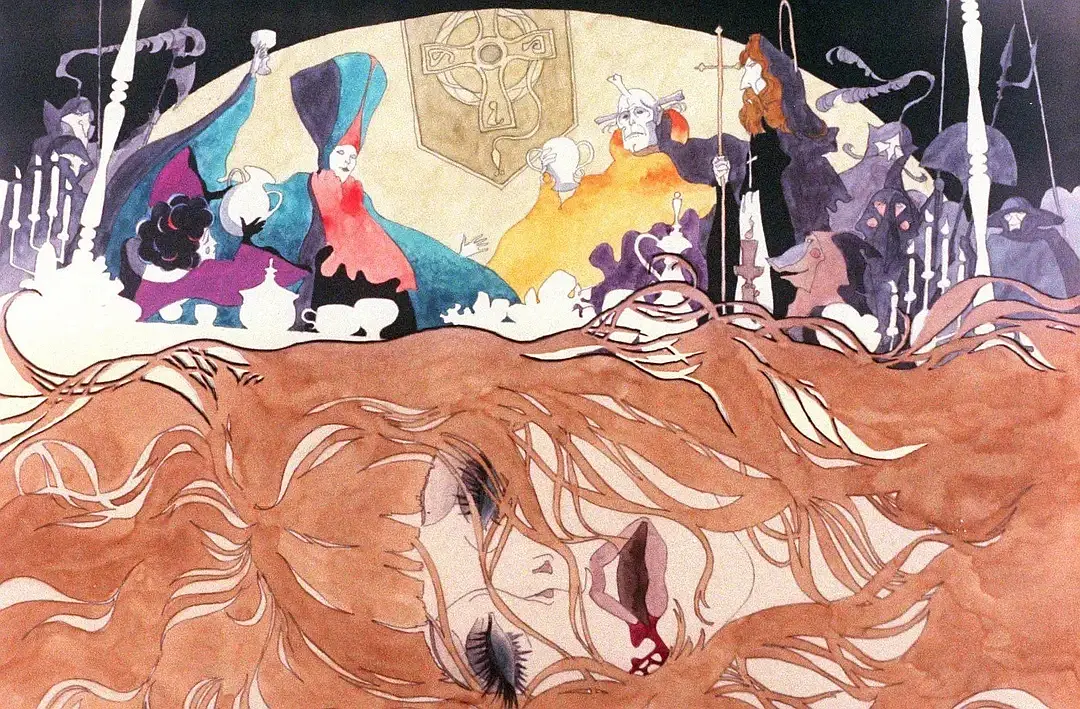

筆者有幸在日本國立電影資料館(某種意義上可以説是日本電影殿堂化的場所)觀看了“蟲製作室”於1973年出品的動畫作品**《悲傷的貝拉多娜》**。動畫內容在五十年後的今日看來都具有今年的巴黎奧運會開幕式一般的衝擊力:

中世紀的法國,美麗村姑讓娜貝拉多娜於新婚之際被領主通過特權奪去貞潔,丈夫在她憔悴歸來之後卻無安慰,貝拉多娜哀怨的身體召喚出惡魔,給予她慰藉。不久戰爭爆發,鎮中壯丁隨領主出征,貝拉多娜在丈夫一蹶不振之後憑神秘的能力維持城堡的供應,招來領主夫人妒恨,終被收監。身形愈發龐大的黑色惡魔到來,帶走貝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,貝拉多娜用自己的特異能力解救人民,領主卻再一次加害於她。貝拉多娜被處以火刑的瞬間,騷動的人羣終於開始反抗。每個女人的臉都變成了貝拉多娜的模樣。貝拉多娜出現在法國革命的第一線,帶領人們摧毀不人道的舊政治。

《悲哀的貝拉多娜》

《悲哀的貝拉多娜》是為數不多在法國國立電影博物館(今屬法國國立圖書館)上映過的動畫作品。1960-70年代以來普遍化的“反權威”“性解放”等現代精神內核固然很對革命老區法蘭西的口味。不過蟲製作室獨有的表現形式也對這部作品對經典化功不可沒。

譬如豆瓣用户 歡樂分裂 評論道:“女性的苦難史,從被踐踏到自我意識的覺醒,從身心交付魔鬼到普度眾生。靜態畫面中無限噴張的動感,性場面表現得既富隱晦之美,又具驚心動魄之感,高潮段落之迷亂狂歡讓人目瞪口呆”。而另一熱評則認為:“這根本就是佐杜洛夫斯基的沙丘,超越了世俗所謂的道德,融匯了時空和神性的討論。女主在投靠魔鬼時許願,希冀壞的一切降臨在人間,於是有了達芬奇、金錢、書本、顯微鏡、電影、計算機和冰球。放棄了所謂世俗道德和妻職母職禁錮,反而會自由強大。也充滿着令人震撼的(反)神性。”

《悲哀的貝拉多娜》的最後一幕明顯致敬了法國名畫《自由引導人民》

北澤樂天諷刺畫中迎着西化之風拿起陽傘裝模作樣的貴婦、長谷川真智子筆下走出戰爭廢墟的開朗家庭主婦、還有手冢治虫作品裏備受蹂躪又具有強烈生命力的女性們,都抓住了20世紀萬千大眾在前所未有的社會鉅變下,迷茫又渴求自我表達的社會心理。

而同北澤樂天相比,長谷川真智子和手冢治虫的作品趕上了電視動畫,電影消費大眾化和互聯網的時代,受眾面拓展至全球。

時至21世紀,Clamp此次的特別大展提出的概念正是“跨越時代的感動”,將親情、友情、 夢想,甚至不可得的戀情視為普遍化的主題,收了一波世界觀眾的門票。Clamp的大火多少也離不開21世紀以來日本的二次元產業出海策略,特別是“Cool Japan”的事業。“感動”也許沒有衡量的標準,然而將漫畫掛進頂級博物館,還有更多的考慮。

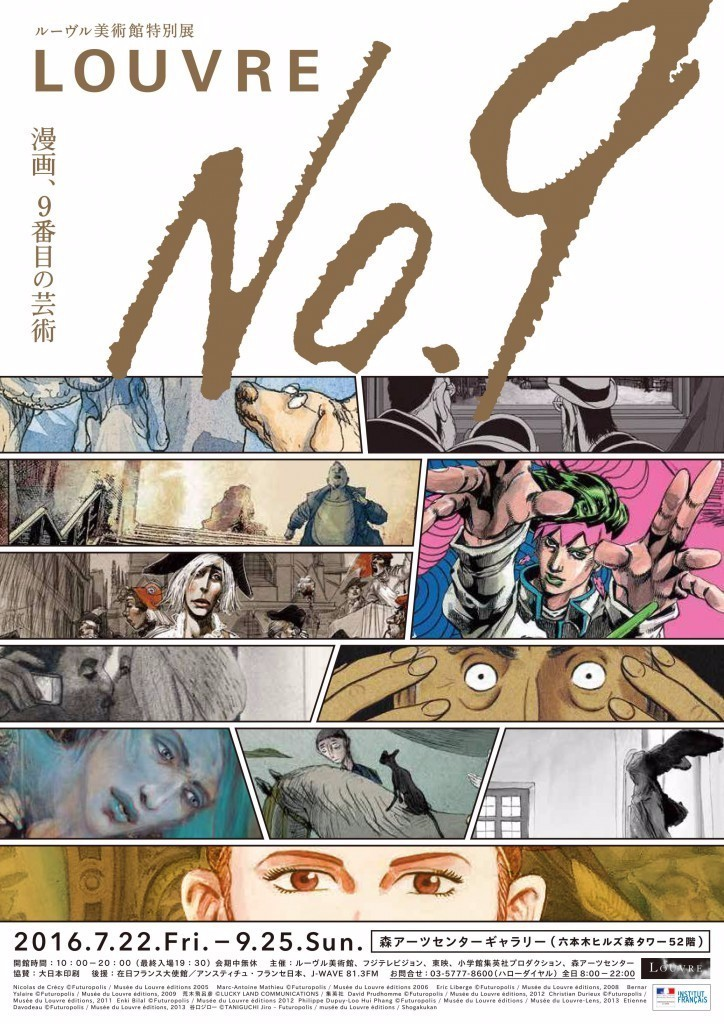

03把漫畫掛進盧浮宮和大英博物館

可能出乎不少人意料,“漫畫”在今日日本仍舊不被視為“純藝術”或“高雅文化”(當然,也有許多人認為漫畫就是不應該被捲入“純藝術”或“高雅文化”的窠臼,以其草根般的生命力繼續發展下去)。如何評價“漫畫”的藝術性和社會影響力,直接影響着博物館的漫畫展或大型的漫畫博物館能不能辦下去。

譬如2007年,日本便討論過是否要建立國家媒體藝術中心,圍繞日本媒體藝術和商業藝術(特別是動漫畫)進行收集、保存、修復、展示、展示、研究和開發工作。但具體建設時間、規模、地點、展覽內容並不明晰,甚至被懷疑浪費納税人的税金。儘管當時還沒具體公佈選擇哪些作品、採用什麼評選標準等細節,大眾光是想象動漫畫被國家機關“殿堂化”便開始嗤之以鼻,以輕蔑的口吻揶揄什麼“動漫殿堂”“國營漫畫咖啡廳”。國家媒體藝術中心的立項最終在罵聲中被撤銷(不過近年又有死灰復燃之勢。)

不比日本社會至今苦惱於“漫畫”和“殿堂”的關係,英法社會里打破學院派的藝術運動更盛。畢竟從收藏史的角度考慮,盧浮宮和大英博物館於19世紀收納日本藝術,重心一直是傳統文人瞧不上的浮世繪藝術。而畫風誇張,畫面富有戲劇性的浮世繪和今日的單幅漫畫作品已經十分相近。2019年,大英博物館“漫畫展”的策展人更是在採訪中指出保存漫畫原畫的重要性:“大英博物館四樓陳列着倫勃朗、米開朗基羅等著名藝術家的素描和素描作品。雖然草圖本身還沒有完成,但觀眾卻看得津津有味。因為從那裏你可以瞭解創作過程。在這方面,漫畫草圖也是如此。”

大英博物館策展人接受日本《美術手貼》的採訪

而在曾授予漫畫之父“北澤樂天”文化勳章的漫畫大國法國,漫畫與殿堂的結合就走得更早了。譬如盧浮宮自2003年起便開始了一項名為**「BD Louvre計劃」**(BD即法國漫畫),這項計劃的內容是邀請各國的漫畫家到盧浮宮進行自由創作,被邀請的漫畫家除了可在閉館後自由走動,還被允許深入一些平常不被開放的展廳,只要作品與盧浮宮相關即可。

在這個計劃下催生的作品之一就是谷口治郎的**《盧浮宮的守護者》**。主人公參觀盧浮宮之後,被其中的名畫震撼不已,於是回到旅館便高燒不止。在半夢半醒的狀態下,與見證了盧浮宮博物館發展的名畫家們進行了一番交流。

谷口治郎的不少作品,諸如描繪近代日本文豪及其時代的**《少爺的時代》**四部曲,完全沒有日本漫畫中常見的萌燃元素,而是像水墨畫一樣清新的圖像小説。實際上,這類風格也是受了以法國為中心的歐洲漫畫的影響。

筆者在法國交流時,和研究西洋古典的朋友聊起來日本文化,忍不住推薦起谷口治郎的漫畫**《散步去》**,感慨這類極具日本美學的細膩雋永之作,恐怕不能像《龍珠》一樣輕易被西洋文化圈的讀者接受。但朋友卻一臉奇怪地説,這種散步文學不就是16世紀的法國文學家蒙田開啓的嘛。筆者頓時恍然大悟,所謂一國文化的特殊性,不過是沾沾自喜的固步自封罷了。要感謝歷史中從不停息的文化交流,今天的我們才能看到眾多的精彩作品。

《盧浮宮的守護者》中主角邂逅了當年留學法國的日本畫家

《盧浮宮的守護者》最後幾頁描繪了哪怕是二戰都不能撼動盧浮宮收藏藝術,守護藝術的使命。由於近代日本的戰爭責任,日本漫畫對“戰爭”的反省也很容易成為國際社會評判漫畫作品的重要依據。譬如2019年大英博物館選取的主視覺圖便是野田悟的漫畫**《黃金神威》**。

該漫畫以日俄戰爭後被日本人開拓(準確説是殖民)的北海道為背景。在日俄戰爭中殺人累累的退役士兵杉元佐一,為了救治青梅竹馬,需要大量的黃金,於是來到了淘金熱潮盛行的北海道。他在機緣巧合下得知了隱藏着阿伊努人龐大財寶的線索,與阿伊努少女阿希莉帕面對着同樣要爭奪黃金的日本陸軍第七師團和舊幕府勢力,攜手活下去。

在專訪中,《美術手貼》提到了:“如果在日本舉辦展覽,《黃金神威》這部作品可能會被認為太新,不適合作為主視覺展示。” 而大英博物館的策展人給予了肯定的回覆:“即使在大英博物館,主視覺圖也不能僅由館長自行決定。但我絕對希望這個主視覺圖是黃金神威。一是它代表的是女性。而且,這是一位年輕漫畫家的作品。還因為它描繪了阿伊努少數民族的文化。我認為這部作品真正體現了多元化的理念。因此,我覺得我們創造了一個適合這次展覽的主視覺圖。”

漫畫《黃金神威》給出了“大團圓”的結局,杉元佐一與阿伊努少女阿希莉帕生活在北海道的大自然中,一起致力於保護原住民族阿伊努人的文化。就連為數不多幾個活下來的軍人角色也多少恢復了在戰爭中快要泯滅的人性,平靜地守衞着北海道。

然而參照歷史,《黃金神威》裏描繪過的,隨着俄國入侵,語言歷史宗教統統被剝奪的庫頁島阿伊努人的悲鳴,正是不久之後被強制日本文化同化的北海道阿伊努人的悲鳴。被壓迫民族的悲鳴經歷了戰後日本社會長時間的無視,最終還是以國立阿伊努民族文化博物館的形態再次顯形。國立阿伊努民族文化博物館的第二次特別展正是“黃金神威的旅途”。

我們所生活的今日,因貪慾而引發的戰爭,對文化不同的異民族的排斥蔑視仍舊上演着。每想到這樣的現實,筆者不禁回味手冢治虫紀念館的建立緣由,“美麗的東西被破壞、被奪走、被燒燬。是何等絕望。然而,新生命的力量從燒焦的土地中萌芽。手冢治虫在他的漫畫中繼續描繪這樣的事情。” 為了不讓心頭蠟燭似的人性之光被時代的疾風吹滅,請一起思考漫畫掛進博物館的理由,已成經典的漫畫想向社會傳達什麼樣的訊息吧。