《偉大的海》之後,再看《無垠之海》_風聞

陆大鹏Hans-南京大学英美文学硕士-英德译者、南京大学英美文学硕士35分钟前

在人類社會建立聯繫的過程中,海洋發揮的作用特別有趣。人類跨越廣袤的開放空間,以激動人心的方式,將各民族、各宗教和各文明連接起來。有時,聯繫是通過個人的相遇實現的,比如旅行者(包括朝聖者和商人)來到了陌生的環境;有時,聯繫是大規模移民的結果,移民改變了許多地區的面貌;有時,聯繫是商品流通的結果,比如遠方的居民看到、欣賞、引進或複製來自另一種文化的藝術品,或閲讀其文學作品,或對一些稀有和珍貴的物品感到驚豔,認識到了異域文化的存在。這樣的接觸是通過陸路、河流系統以及海路進行的。但在陸路,接觸是以沿途的各文化為中介的;而跨海的聯繫可以將截然不同的世界連接在一起,比如相隔遙遠的葡萄牙和日本,或瑞典和中國。

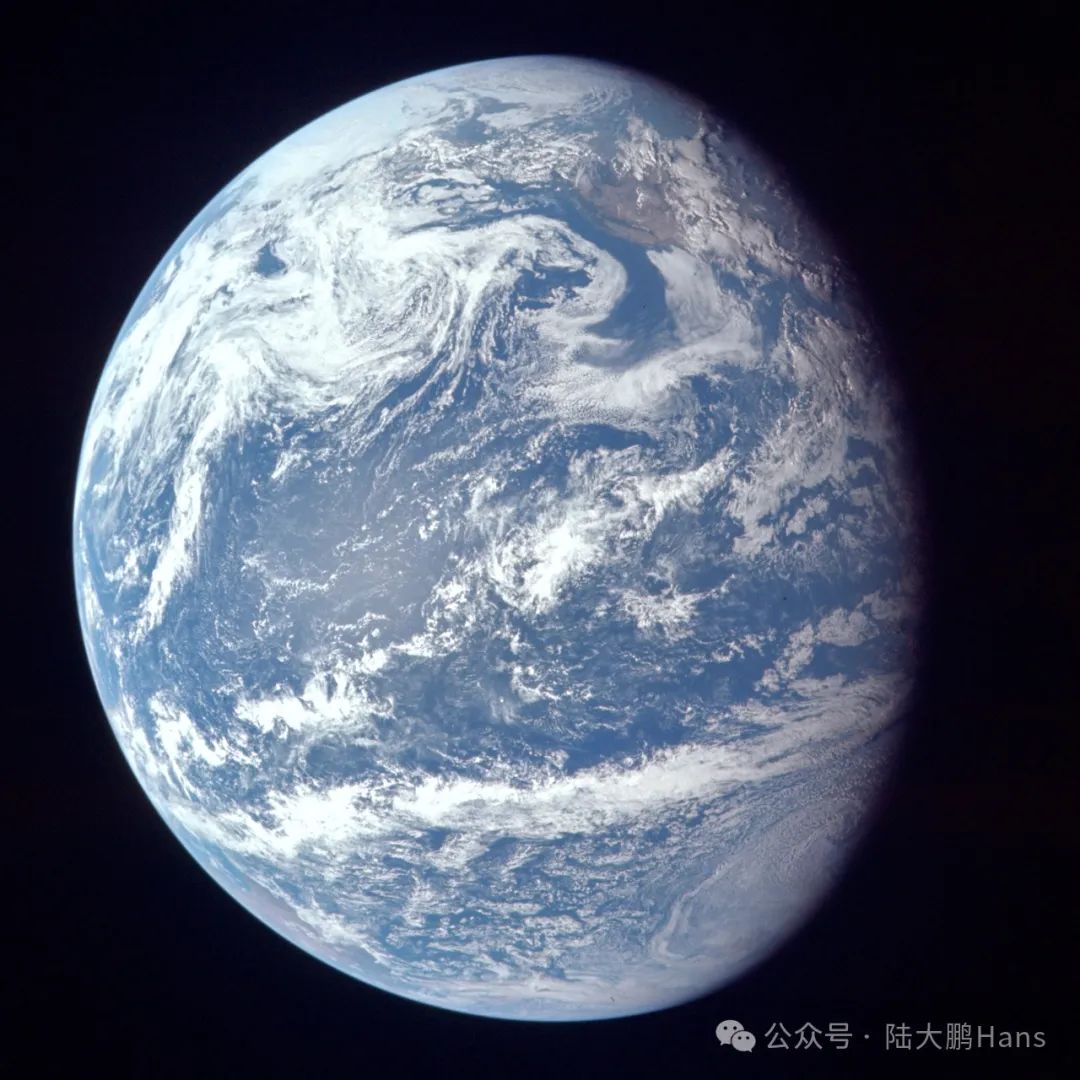

我打算將本書與我的舊作《偉大的海:地中海人類史》(首版於2011年)並列。與《偉大的海》一樣,本書講述的是人類的歷史,而非自然的歷史,強調了熱衷於冒險的商人在建立和維持聯繫方面發揮的作用。地中海僅佔全球海洋總面積的0.8%,但海洋作為一個整體佔地球表面的70%左右,而這一水域空間的大部分,就是我們稱之為大洋的廣袤開放區域。從外太空看,地球主要是藍色的。大洋擁有獨特而龐大的風系,風系由空氣在體量巨大的温水和冷水之上運動而產生。我們只要想想印度洋的季風,就會明白。“咆哮40度”[1]的西風會幫助帆船從大西洋進入印度洋,同樣的風也使從大西洋南部的合恩角進入太平洋的航行變得極其危險。一些洋流綿延數千英里,如使英倫三島保持相對温暖的墨西哥灣流,或與之類似的黑潮(也稱日本暖流)。【1】 我們將包羅萬象的全球海洋劃分為五大洋;但古代地理學家(不無道理地)認為它是一個由混合水域組成的單一大洋(okeanos)。這一概念在現代有所復甦,現代人使用“世界大洋”一詞來描述作為統一體的所有大洋。【2】

本書作者的前作《偉大的海:地中海人類史》中文版

若干年來,海洋史的研究領域有了大規模的拓展,不再侷限於集中研究海面上的戰爭(或維和行動)的海軍史,而是更多地涉及到更廣泛的問題,即人們如何、為何、何時跨越廣袤的海洋空間(無論是為了貿易還是移民),以及這種跨越海洋的活動在彼此相距甚遠的土地之間產生了什麼樣的相互依存關係。隨着海洋史研究的拓展,人們對主要的三大洋的興趣也越來越濃厚。這引發了關於全球化起源的爭論,其中一些爭論是由於互相誤解而產生的,因為“全球化”是一個模糊的概念,可以有多種定義。有一個與全球化相關的問題經常被提出來,那就是為什麼歐洲人在哥倫布和達伽馬之後,也就是在1500年之後開闢了橫跨世界的航線;而中國人在鄭和的率領下,在15世紀初發起了雄心勃勃的航行,之後卻突然止步不前。這就引發了一系列關於歐洲和亞洲或其他大洲之間“大分流”的問題。不過與全球化一樣,這在很大程度上取決於人們採用何種標準來衡量這一過程。本書清楚地闡釋了歐洲商人和征服者在哥倫布和達伽馬的航行之後進入遠洋所產生的戲劇性影響,同時也認為,對於哥倫布、達伽馬和他們探索的世界,只能通過研究更早期的歷史先例來闡釋。

本書還認為,只有考慮到非歐洲商人和水手的記載寥寥的活動,才能理解歐洲人在大洋沿岸的存在。非歐洲商人和水手當中有些人是土著,另一些人則是四處流散的人羣,比如希臘人、猶太人、亞美尼亞人、華人、馬來人等。有時,海路是以“接力”的方式經營的,貨物從一組商人傳到另一組商人,從一種船傳到另一種船,地方統治者在每個停靠點徵收關税。有時,比如在希臘-羅馬時期的印度洋,海路是由企業家管理的,他們會親身走完全程,比如從埃及紅海海岸的貝勒尼基(Bereniké)到印度東南海岸的本地治裏(Pondicherry)的完整路線。這並不是要否認歐洲人給各大洋幾乎每個角落帶來的變革效應。在哥倫布和達伽馬之後,各大洋及其島嶼以新的方式聯繫在一起。雄心勃勃的新航線,比人類以往嘗試過的任何航線都更長,縱橫交錯,通過馬尼拉將中國和墨西哥連接起來,或者把東印度羣島與里斯本和阿姆斯特丹連接起來。19世紀,當輪船開始取代遠洋航線上的帆船時,又發生了一場革命,而蘇伊士和巴拿馬的兩條大運河改變了航線本身。20世紀末的更多革新,引入了能夠運載數千個集裝箱的大型船舶,以及能夠運載數千名乘客的遊輪。

本書的主人公往往不是開闢大洋航線的探險家,而是在他們之後行動的商人。無論是在跨越印度洋的希臘-羅馬商業的時代,還是在哥倫布航行到加勒比海之後,商人都看到了機遇,將開闢新航線開拓者建立的脆弱聯繫變成了牢固、可靠和定期的聯繫。商人在後來成為主要港口的貿易站定居下來,比如亞丁、哈瓦那、澳門、馬六甲、泉州,類似的例子還有很多。但是,一直到輪船航海時代的早期,海上旅行都面臨着海難、海盜和疾病的風險;更重要的是,王公、蘇丹和其他統治者將商人視為肥羊,通過沒收和徵税從商人身上斂財。跨海長途旅行的歷史,就是人們承擔風險的歷史,包括身體上和經濟上的風險:(主要是)男人在遙遠的土地捕捉商機,追逐利潤。使用一個寬鬆的定義,我們可以把這些人稱為資本家,也就是説商人對自己的資源進行再投資,希望能獲取越來越多的財富。在印度洋貿易歷史的肇始,在青銅時代美索不達米亞的城市,以及在隨後的許多個世紀裏,都可以看到這樣的商人。

《馬可·波羅遊記》中的泉州

海上貿易的歷史並非全都涉及充滿異域風情的物品,比如東印度香料。歷史學家越來越重視將初級產品(糧食、油、葡萄酒、羊毛等)運到市場和城鎮的普通地方貿易網絡。但那些追尋真正豐厚的利潤的人,被誘惑到更遠的地方,最終創造了跨大洋的聯繫,這些聯繫能夠刺激漫長的交通線路兩端的經濟增長:例如,中國的城市生產精美的瓷器,而荷蘭的城市購買大宗瓷器。有時,貿易被偽裝成納貢和接受貢品,特別是在古代中國和日本。朝廷可能會明確説明他們渴望哪些異域商品,但統治者永遠無法阻止外交官私下裏從事貿易,而關閉港口的企圖只會產生新的非官方港口,如古代中國的泉州,它成為來自爪哇、馬來半島、印度、阿拉伯世界,甚至威尼斯和熱那亞的商人的聚集點。

可以肯定的是,除了和平的商人之外,還有大量的海上掠奪者,其中最有名的是維京人;但對利潤的追求也使掠奪者至少成為兼職的商人。看着那些跨越遙遠距離的異域商品和食品,思考這些東西(無論是來自格陵蘭的海象牙,還是來自日本的漆器盒,或是來自摩鹿加羣島(Moluccas)[2]的一袋袋丁香和肉豆蔻)對接收它們的人們意味着什麼,無疑是一件非常有趣的事情。來自遙遠國度的珍稀物品的永恆吸引力,以及對遙遠國度的好奇心,促使商人和航海家嘗試新的航線,並冒險進入未知的土地(尤其是美洲的兩片廣闊大陸)。但同樣重要的是,不要忘記那些被視為貨物一般、用後即棄的人,特別是在近代早期被運過大西洋的數百萬奴隸。在尋找跨越大洋的女性旅行者時,我們將在奴隸當中發現大量女性。在抵達維京人居住的冰島、清教徒生活的北美和毛利人生活的新西蘭等不同地方的移民當中也有女性,女性甚至出現在維京時代試圖在北美定居的諾斯旅行者當中。不過,除了關於海洋女神的傳説之外,歷史文獻往往對女性的航海史隻字不提。

將跨海運輸與陸路運輸做一個比較,是很有啓發意義的。大量貨物和人員的陸路運輸問題只有在19世紀鐵路建成後才得以解決,例如,將大宗茶葉從印度的偏遠地區運往印度洋,最終運到倫敦熙熙攘攘的茶館。再往前追溯,著名的絲綢之路連接着中國和西亞,在某些時期也連接着歐洲。在相對較短的時期內,特別是在9世紀和13世紀末至14世紀初,絲綢之路欣欣向榮。絲綢之路的文化意義是毋庸置疑的,因為佛教和伊斯蘭教的思想和藝術通過它被帶到了廣袤的歐亞大陸。但是,絲綢之路運載的貨物量與海運相比就黯然失色了,因為大宗貨物被通過海路從中國和東南亞經馬來半島和印度,運往埃及和地中海。這條橫跨印度洋的“海上絲綢之路”的歷史可以不間斷地追溯到兩千年前的奧古斯都皇帝時代,而在南海沉船當中發現的數量驚人的瓷器也清楚地説明了這一點:中世紀晚期的中式帆船運載的數十萬件盤和碗是要運往紅海的(比如11世紀的一艘沉船上有50萬件中國瓷器),這些商品根本不可能通過駱駝背上的陸路來運輸。中國瓷器在中世紀的埃及非常珍貴,以至於埃及人試圖仿製:在福斯塔特(即開羅古城)地下發現了至少70萬個瓷器碎片。但與18世紀從中國運往歐洲的瓷器數量相比,這些數字就不足掛齒了。

歷史學家對“大西洋”“太平洋”和“印度洋”這三個術語何時開始使用,使用範圍有多廣,以及它們是否合適,進行過辯論。畢竟,印度洋的海水沖刷着東非、阿拉伯半島、馬來半島以及印度。近代早期地理學家傾向於將北大西洋與南大西洋(即與撒哈拉以南非洲鄰接的那部分大西洋)區分開來。太平洋中部和南部經常被稱為“南海”。儘管如此,大西洋、太平洋和印度洋史學家的流派已經分別建立起來。從費爾南·布羅代爾的開創性著作開始,地中海長期以來是最受歷史學家青睞的水域,但近期的一項調查顯示,如今關於大西洋歷史的出版物比關於地中海的出版物還要多。著名的哈佛大學歷史學家大衞·阿米蒂奇(David Armitage)表示:“我們現在都是大西洋學家。”他提出了撰寫大西洋歷史的不同方式,即比較的、地方的,還有跨大西洋的(也就是關於跨洋聯繫)。【3】但是將海洋史分割成四大塊,即大西洋史、太平洋史、印度洋史和地中海史的做法,招致了越來越多的批評。我們不應當忽略它們之間的互動。本書試圖將三大洋的歷史寫在一起。這就意味着,在哥倫布之前的幾千年裏,我要將三大洋分開處理,因為它們構成了人類活動的三個相對孤立的區域,並沒有被人類從一個大洋到另一個大洋的活動直接聯繫起來,儘管貨物(主要是香料)從遙遠的東印度羣島到達中世紀大西洋的港口,途中經過了不算大洋的地中海。在1492年之後,我儘可能地強調各大洋之間的相互聯繫,因此,即使是關於英國人和他們在17世紀加勒比海的競爭對手的章節,我寫的時候也着眼於全球背景,這樣會讓過去五個世紀的內容比較容易寫。但這也反映了現實:只要快速瀏覽一下葡萄牙、荷蘭或丹麥的海上網絡就會發現,各大洋已經緊密地聯繫在一起。各大洋的相互聯繫,是歐洲人“發現”美洲和發現從歐洲經非洲南端到亞洲的航道之後的一場偉大革命,但它得到的關注太少。

本書的一個重要主題是人類在曾經無人居住的島嶼的定居,首先是波利尼西亞水手在最大的大洋(太平洋)上諸多分散島嶼定居的非凡成就。在大西洋,馬德拉島、亞速爾羣島、佛得角羣島和聖赫勒拿島(St Helena)的面積雖小,卻很重要。在印度洋,有一個非常大的島嶼,即馬達加斯加,它是一片微型大陸,有自己獨特的野生動植物。在歐洲歷史學家所説的中世紀,來自東印度羣島的南島民族定居到了馬達加斯加。在某些情況下,人類和他們帶來的動物完全改變了這些島嶼的環境:最著名的例子是人類定居毛里求斯之後渡渡鳥的滅絕。【4】但本書不可能做到面面俱到,它沒有收錄的東西難免比收錄的東西多得多。我並沒有試圖寫一部完整或全面的大洋史,那會需要很多卷書。我的目標是寫一部綜合的、平衡的大洋史,聚焦於我眼中的遠途海洋聯繫的最佳例證。其中一些,如中國的茶葉和瓷器貿易,對距離中國十分遙遠的瑞典和新英格蘭等地也產生了巨大的文化和經濟影響。

對大洋史書寫方式的另一個保留意見涉及時間的跨度,尤其是大西洋,有些人認為它的歷史是從哥倫布時代才開始的,只需順帶提一下諾斯人[3]在北美某地的短暫停留(儘管他們在格陵蘭的停留超過四百年,絕非短暫)。但除了可以追溯到幾千年前的前哥倫布時期加勒比海地區的貿易和移民證據之外,我們還有從新石器時代開始的大西洋東部海域貿易的豐富證據,可以將奧克尼羣島和設得蘭羣島(Shetland)以及丹麥與法國的大西洋沿岸地區和伊比利亞半島聯繫起來;在更晚的時期,我們可以看到中世紀晚期的漢薩同盟商人從但澤(Danzig)到里斯本的貿易。波羅的海和北海之間的密切關係,以及它們後來與大西洋的關係,意味着我們應當將波羅的海和北海視為大西洋的延伸。古代和中世紀的印度洋比早期的大西洋吸引了更多的關注,並且印度洋也有延伸的部分,其中之一是位於太平洋入口處的南海。但自古以來,遠至朝鮮和日本的海洋都與印度洋有積極的互動。朝鮮和日本的海洋與波利尼西亞航海家的太平洋相距甚遠,後者是一個獨立的世界,通常由散佈在廣闊的、似乎沒有邊界的空間中的小島組成。由於這個原因,我把大約公元1500年之前日本、朝鮮和中國的航海史放到了關於印度洋的章節。印度洋的另一個延伸是紅海,它通向埃及和更遙遠的地中海;本書也會密切關注這一點。【5】至於北冰洋,如果它可以被稱為大洋,而不是像有些人認為的那樣,僅僅是卡在歐亞大陸和北美洲之間的一個封閉的、基本凍結的“地中海”的話,我會藉助尋找西北水道和東北水道(即通過冰封的北冰洋,開闢一條從歐洲通往遠東的航道)的反覆嘗試的故事,來講述人類在北冰洋的歷史。而南冰洋或南極洋只是我們星球底部寒冷水域的一個標籤,它實際上是主要的三大洋的一部分,從新西蘭所在緯度的某地開始算起。不過本書記述了人類尋找假想的南方大陸的活動,南方大陸的氣候被認為比南極洲要温和。

有很多內容,本書完全沒有涉及。儘管正如本書的副書名所堅持的那樣,本書是一部“人類史”(human history),而不是自然史(natural history),但本書並不關注人類對大洋環境的影響,即所謂“水下的”大洋史。除了經常使用沉船的證據外,本書仍然停留在海面上,而這些沉船畢竟原本是要留在海面上的。海洋生態學是21世紀一個重要而緊迫的問題,環境專家對此作了熱烈的討論。【7】人類向海洋傾倒塑料和污水,破壞了海洋,海洋生物為此付出了沉重的代價。氣候變化可能最終會使通過北冰洋在歐洲和遠東之間運送大宗貨物的海上通道變得暢通無阻。這些都是至關重要的問題,但本書關注的是人類跨越海洋的接觸,這樣的接觸連接了各個海岸和島嶼,主要是在人類對海洋本身影響有限的時代,不過人類對馬德拉島或夏威夷島等大洋中央的島嶼影響很大。我也不太關心捕魚,除非它帶來了遠途接觸;所以我對漢薩同盟和荷蘭船隻在大西洋捕撈鯡魚和鱈魚有相當多的話要説,也會談到可能在約翰·卡伯特(John Cabot)於1497年到達紐芬蘭之前冒險接近紐芬蘭捕鱈魚的英格蘭船隻。之後,在討論世界範圍內的鯨魚產品貿易時,我會短暫地提到美國捕鯨船。在這方面,我們可以指出,早在1900年的很久之前,由於大片海域的鯨魚種羣幾乎被獵殺殆盡,生態環境遭到了嚴重破壞。

約翰·卡伯特

在相距遙遠的陸地之間建立新聯繫的一個非常重要的結果,是在遠離原產地的地方引進和種植外來作物。最典型的例子是馬鈴薯,這種南美產品成為愛爾蘭窮人的主食(這造成了悲慘的後果);在此之前,伊斯蘭世界提供了輸送橙子和香蕉的渠道,把這些水果向西傳播遠至西班牙;而亞洲的糖在地中海、馬德拉等大西洋島嶼以及最終在巴西和加勒比地區紮根。本書只能講述這個故事的一部分,即與這些產品的傳播路線有關的部分。阿爾弗雷德·克羅斯比(Alfred Crosby)的一部經典著作和安德魯·沃森(Andrew Watson)關於伊斯蘭土地上食品流通的開創性研究,已經着眼於更廣闊的圖景。【8】在這些進程當中,地中海發揮了重要作用;但地中海不是本書的主角。地中海是一個大體上封閉的內陸海,又長又窄,各海岸之間有着持續而緊密的聯繫。它在性質上與開闊的大洋迥異,就像山脈與平原不同。此外,我在前一本書中已經詳細描寫了地中海。

寫作本書時,我進入了與地中海相距甚遠的時期和地點。但本書的起源是我為哥倫比亞大學的威廉·哈里斯主編的一本題為《反思地中海》(Rethinking the Mediterranean)的書所寫的一篇文章,標題很簡單,就是“地中海人”。在這篇文章裏,我將“經典”的地中海與其他封閉或半封閉的水域空間(如波羅的海和加勒比海)作了比較,【9】這讓我更深入地研究了其他更大的海域的歷史。另外,我寫了一本關於中世紀末期大西洋的一個獨特方面的書,題為《人類的發現》(The Discovery of Mankind)。我在該書中描寫了西歐人第一次遇到加那利羣島、加勒比海和巴西的土著民族時的驚訝,因為西歐人之前根本不知道還有這些民族存在。更久以前,應偉大的經濟史學家邁克爾·(“穆尼亞”)波斯坦爵士(Sir Michael (‘Munia’) Postan)的邀請,我為新版《劍橋歐洲經濟史》的一部分撰寫了關於“亞洲、非洲和中世紀歐洲貿易”的長篇章節。【11】在劍橋大學彼得學院的一次午餐會上(那次我目睹了一些研究員無情地逗弄院長休·特雷弗·羅珀),波斯坦問我,在關於中世紀馬來半島的章節中會寫什麼。我意識到自己對它一無所知,於是開始了一項研究,涉及蘇門答臘島的三佛齊帝國和了不起的《馬來紀年》(Malay Annals)中描繪的早期新加坡和馬六甲。在這之後,我一直對東南亞早期歷史興趣盎然。

三佛齊帝國

[1] “咆哮40度”是水手對南緯40度到50度間海域的俗稱,這裏吹着強勁的西風。在風帆時代,“咆哮40度”的西風對從歐洲到東印度或澳洲的帆船特別有利。

[2] 摩鹿加羣島位於今天印度尼西亞的蘇拉威西島東面、新幾內亞西面以及帝汶北面,是馬來羣島的組成部分。中國和歐洲傳統上稱為香料羣島者,多指這個羣島。今天摩鹿加羣島屬於印度尼西亞。

[3] 諾斯人(Norsemen,字面意思為“北方人”)是中世紀早期的一個北日耳曼語言和民族羣體,説古諾斯語,即今天斯堪的納維亞諸語言的祖先。諾斯人是今天丹麥人、挪威人、瑞典人、冰島人等民族的祖先。