圓桌會(十二):為什麼交朋友這麼難?_風聞

死理性派-死理性派官方账号-“死理性派”是一种信仰,致力于从荒诞中寻找理性,从虚无中看到……44分钟前

文 | 魚魚魚,慧敏,水母circle,玉崽

(本文為多人合作產品,讚賞及一切相關收入由多作者平分。)

魚魚魚:

我想分享我寫過的與“友情”有關的日記。

某月某日

我得出過一個結論:人是社會性動物,我需要健康良好的社交。但親情這裏已經失敗,和父母溝通太難。愛情可遇不可求,不抱希望。友情不是特別完美,但是也有朋友,就算契合度沒那麼高。

我認為的健康關係:互相尊重為基礎,有分寸的親密距離,互相欣賞認可鼓勵,在對方有需要的時候給精神支持和鼓勵。是出於對人品的信任和人格的欣賞。

理論是理論,實際操作又是不一樣了。其實我也不知道到底該怎麼和人相處,舉個例子,我真的覺得點拼多多的鏈接挺煩的,我實話實説會讓朋友覺得我小氣嗎?是我太刻薄了嗎?後來我會委婉的説,我的手機內存不夠(也是真的),好在我的朋友馬上表示,那就算了。不過我在心裏還會想,她是不是會覺得我在找藉口,會不會不高興。

我實在是有夠內耗的。

希望自己越來越好,也希望自己能遇到更多聊得來的朋友~

某月某日

我從初中就不是那種能處在班級中心的人——有人好像在那裏就很受歡迎,什麼都不做就能招來眾星捧月,而我總是圍過去的暗淡星辰,如果我不努力,似乎沒人會主動靠近我,除了H。只有她會主動靠近我,所以她曾經是最特別的那一個。

但只有一個朋友也是不夠的,我那時候很希望被很多人喜歡。

我努力地和她們成為朋友,只是我以為的朋友而已——大家一起吃飯,一起聊天,可我總是在迎合,在討好。

先打住,強調一下,即使是這樣,我在別人眼裏也不是一個卑躬屈膝的人,上學時候我給人的感受是桀驁不馴,很酷【世俗刻板印象中更符合男孩子氣】的那種大大咧咧的人。她們偶爾會為我的俠義舉動小小誇讚一下,但我走不近她們,並總是感到失落。

那時候有個很受歡迎的女孩子Z,她的生日大家都記得,會給她準備好禮物,我就從來沒有享受過這種待遇。我一度渴望成為她,但這是不可能的,就連模仿也很困難。

後來我接受自己就是個朋友很少的人,因此我格外珍惜我的每段友情。

H,我從小到大最好的朋友,曾經的,我們幾乎從出生就在一起玩,我們友誼長達20年。絕交的時候我真的比失戀難受多了,那麼多年的感情,説是轟轟烈烈也不為過,這段友情帶給我的情緒曾經是非常深刻且多樣的:因為親密、默契而自豪,巨大的愉悦,排他性的嫉妒,不被重視的傷心,被利用的生氣……這些情緒比我在戀愛中體會的還更多(存疑,因為我好像沒有真正的戀愛過)。

這段失敗的友誼,可能帶給我的影響比我想象中的大。摧毀了我對親密關係的期盼,導致我對任何人都開始有戒備。簡單説,我對我理想中的那種親密關係失望了。這是一個開始。仔細説來,我從小就在不停的期望,迎合,被冷落,失望。

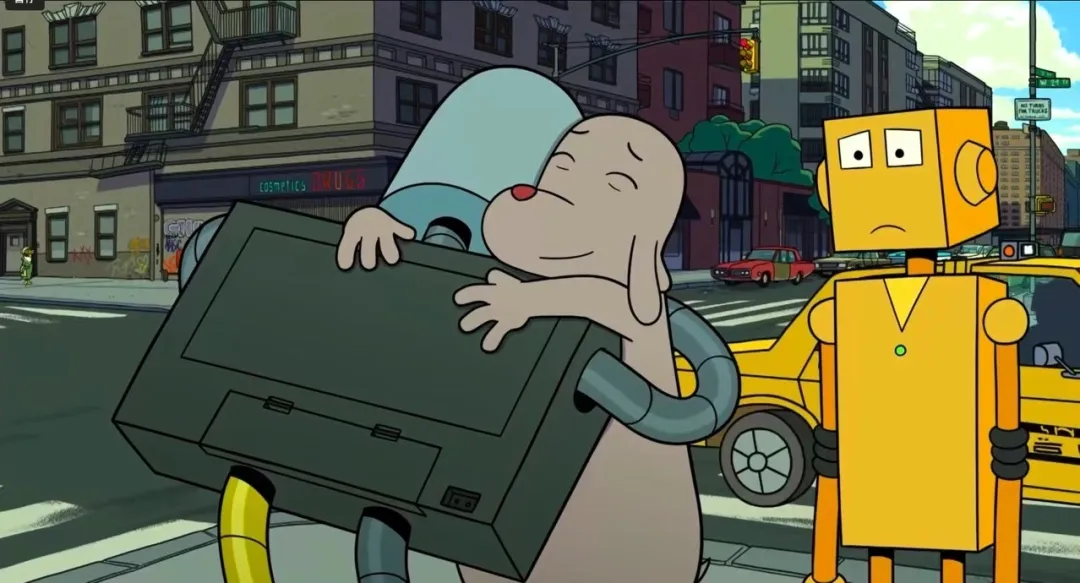

圖片來自電影《機器人之夢》

某月某日

和發小T和T的男朋友的聊天非常讓我不舒服,太沒有邊界感,我覺得他們不尊重我。他們憑什麼對我這樣的態度?

和最後一個發小T疏遠之後,我感覺這是和過去告別,我過去的朋友都不是我自己的選擇,是我父母社會關係的延伸。從幼兒園開始,我周圍的人都不是我主動的選擇,直到我獨立生活之後認識的朋友才是我喜歡的人,我和她們對話才不彆扭。

某月某日

大學畢業之後,我的好朋友就是J,我和她也疏遠了,我回家前還鬧了一場不愉快。這件事説起來比較複雜,我和她算是真的沒有緣分。我是真的很喜歡她,我和她還沒有出發的時候互相鼓勵,最終在想去的地方見面,我們一起暢想美好的未來,一起努力。她一直是很優秀很聰明的人,目標明確。是我能炫耀的那種朋友。

我的性格懦弱,總是迷茫,也不優秀,我在想,我是不是給了她我很優秀的錯覺,難道我很擅長在交友時候畫大餅嗎?

從我迷失自己的那段時間起,我和她就漸行漸遠了。我和她的關係開始有隔閡的時候,我曾經質問過她,是不是隻有足夠優秀才能當她的朋友,我指責她的功利,卻在心裏覺得她是對的:如果步調不一致,那註定不是一路人。她看着我墮落封閉自己的時候,是不是也是恨鐵不成鋼,甚至還有點看不起?

我有段時間怨恨過J,我覺得她真是功利,只和優秀的人做朋友。可是她對我的好都是真的,我能感受到的。在我因為迷茫封閉而每天呆在屋裏的時候,其實某種程度上是我與她主動疏遠,我也忘記了我和她一起暢想的未來。

某月某日

和Y也許要漸行漸遠了,我和她從根本上就無法互相理解。我不太理解非要進入婚姻的人。也不能完全理解她由此而來的患得患失和自卑和汲汲營營,我一開始是出於友情支持她的任何決定,心裏卻難以接受。直到有一天我憋不住説真話,吵架了。我好像知道了問題在哪裏了,她向我尋求她想要的可操作的方案,我卻給她潑冷水。她因為男的和我吵架我很不爽。

這事我和M吐槽,結果她也不理解我。她説我不該把友誼的挫折歸咎於男的。但是我和朋友幾次吵架都和男的有關啊。我吐槽一下男的不行嗎?M很不滿我的不理性,於是,我和M也吵架了……理解,畢竟她有個好男朋友(會當着外人罵她傻X的那種,我不知道她是怎麼做到不生氣的……)所以我和她也聊不下去了……和她聊天我也很不爽,要記住以後這種事不要和她説了。

我擅自得出另一個結論,不要去真的和別人訴説煩惱,大部分人都會覺得煩…

某月某日

收拾房間,翻到了以前高中寫的小紙條,聯繫了W,我感嘆那時候的我好幼稚,她有種超越年齡的成熟,她寫:“生活有兩種,一種是活給別人看,一種是活給自己看。”那時候的我還在糾結一些無聊的小事呢,總是擔心別人用什麼樣的眼光看我,內耗過多。

看到我和她2x年的聊天記錄,那時候我和她都分手了,我兩個月就走出來了,但是她走出來的速度真的很慢,我安慰了她好久,也許她真的太嚮往家庭了?

今天聊到她的新男友,她推薦我去xx找她玩,順便考察下她的男朋友,我腦抽一口應了下來但是立刻意識到有些不妥,我有什麼資格幫她審判男人?我要是説難聽了估計要恨死我,這是結仇啊。於是我轉變話術委婉的表示我無法幫忙考察,要以她自己的感受為準,她覺得好就行。

圖片來自電影《機器人之夢》

某月某日

有的時候閲讀一個作者的書,就像交朋友。如果我們同頻,那就能沉浸式溝通,獲得愉快的閲讀體驗,讀書就不會孤獨。

某月某日

我和L曾經是很好的朋友,她是個要強的功利的近乎脆弱的人,戴了太多面具了,我是唯一一個可以讓她放鬆沒有包袱做自己不用擔心形象的人,我真的很難想象這樣的情況下都能不珍惜我,消耗我的耐心和友誼。

我和她鬧翻的原因是我無法忍受她對我不公的指責,僅僅是因為我沒有滿足她的不合理的要求,她是從事法律服務工作的,但是她卻讓我給她的好男友在我的房子辦理居住證,甚至為了她的方便,想把她新買的車登記在我的名下……我拒絕了之後,她指責我冷血無情。

某月某日

同居協議我覺得非常好,參考法國。很多人覺得愛情比友情更高級(實際上這兩者是無法比較的關係),是因為愛情導致的婚姻是出於經濟上的合作。友情其實也可以啊,兩個好朋友一起生活,一起買房,共同分擔家事,讓彼此成為法定監護人有什麼不可以呢?讓彼此也能有財產安全的保障不行嗎?

某月某日

和朋友Q目前相處的很不錯,一個方面是我和她距離足夠遙遠,還有就是我很少在她面前表現真正的自我,即使是傾訴煩惱,也是無關緊要的小事。

我下意識覺得她無法理解我。我感覺在她的認知裏,我是個灑脱刻薄聰明的工具理性人!但是我脆弱敏感不是精英,不是聰明人不是成功人士,不愛打扮也不時尚。我甚至喜歡看一些不高大上的偶像劇。

她説過我是她最好的朋友,開心之餘我有點惶恐,等她瞭解到全部的我,還會這樣認為嗎?

我也懷疑過她這句話只是甜言蜜語,她想從我這裏獲得什麼?但更多時候我感受到她對我的熱情和真誠,於是某一天,我決定展示更真實的自己。至於會不會疏遠這個就隨緣了。我覺得這種事似乎經歷過很多次,很多人一開始以為我很厲害,多瞭解了之後就開始失望。(忍不住反思,我是不是也做過同樣的事情,對別人期待太高了,給別人壓力了,又擅自失望了。)

我其實並沒有改變什麼,只不過對陌生人更戒備一點。外人窺見的一點真實的我讓他們失望,這也不是我的錯。如果不能接受我的全部,那就算了。如果ta們只是需要一個聰明厲害的精英朋友,很抱歉,我也不是。

她應該會對我有點幻滅,或許她會像我一樣隱藏不滿和失望。正如我也有對她不滿的地方:她喜歡罵“傻逼”,我作為女權主義者不太喜歡這種辱女詞的罵人方式,她還有點地域歧視。我從來不糾正她,我怕我們吵架。

玉崽:

我想起之前遇到的一個大自己七八歲的姐姐,她似乎過得很好,有錢有閒,還有自己的公司,是以前我非常羨慕的“大女主”。

她會在朋友圈裏曬高檔美食、精緻面容、性感身材還有她怎樣幫助女孩脱離性騷擾的豐功偉績,她讓許多女孩學會了自我保護的技巧,這確實很好。但她的朋友似乎很少出鏡,至少在那時,我只看到了她把一個女性新面孔公開,後來聊天才知道這女孩和她有着五六年的朋友關係。

她喜歡幫助人,我曾經以為她不可能缺朋友,但在自己擁有了有質量的友情之後,我覺得她好像不擁有可以彼此完全敞開的友情關係。但這僅僅是我的猜測,她也可能只是沒有“展現我有幾個朋友”的習慣。

我們為什麼會分開呢……是因為我説了一句錯話,當時我好像在求助她,但不太記得具體的細節了,當她給出某個建議時,我立刻説了類似於“萬一行不通呢”這樣的話,這種話我經常對別人説,完全沒能意識到可能會激發別人的不滿,也沒人對我講過。但她就不再願意回覆我了,就像消失了一樣。

後來在我不斷冒泡、不斷主動去試探這到底怎麼回事時,她終於“甦醒”過來,將她的心理表達了個清楚:

人家如果好心跟你提了這個建議,你卻説萬一不順怎麼辦,這樣就沒有人會願意給你提建議了。你當時問的那個句式給人感覺好像是潑冷水——我好心給你提建議,結果你讓我負全責,你説換誰還會願意再幫你呢?

我當時心裏只剩討好,我説“我知道問題在哪了,不會再這樣了”,我只想把關係儘可能的修復,但無論怎麼努力好像都沒有用,我們就這樣稀裏糊塗地不再聯繫了。

我在後面的日子裏哭了好久,那種感情也變成怨恨——

“你為什麼不早點告訴我呢?偏偏要我三番五次的找你你才肯理我?”

“為什麼能因為這樣一件‘小事’你就可以放棄和我的感情呢?我對你而言就這麼不重要?”

“為什麼你只能接受我的低姿態而不能接受來自我的一點點冒犯呢?我明明沒有惡意。”

圖片來自互聯網

她用她的離開教會我變得“聰明”,後來每次與大姐姐交往時我都會使用敬語,遇到慧敏時也是往常的操作,我稱慧敏為“慧姐”時,她説“叫我慧敏就好啦!雖然出生得早一些,但我還是很期待被任何人當作同齡人來對待的”,我感到驚訝,於是接着試探着説“年紀小總覺得自己更無知,然後就怕不尊重或冒犯到前輩”,她説“如果那個前輩那麼容易感到被冒犯的話,也就沒必要那麼尊重了,禮貌然後保持距離就好。”我一下子感覺呼吸順暢了很多。

我這樣的“聰明”是我真正想要的和需要的嗎?後面我才想到,可能是因為她不覺得我們之間的感情是有價值的,或者她根本不相信朋友可以交付後背,所以她無法忍受我的一點錯誤,才會因為一丁點的被冒犯而斬斷這段關係。

但我現在的實踐發現,朋友之間有階段性的輕視並不會損害什麼,我輕視哪個朋友,就會温和但直接地對她説出來。不説真話才會讓關係變差,忍到最後,人會把“忍受不滿”當成“付出情感勞動”,結果忍無可忍會導致爆發,而對方根本不知道發生了什麼。最終誰也無法從隔着面具的關係中獲得好處。

我目前真的相信,只要雙方都確定想要這段關係,一切就都不是問題。互相冒犯、互相麻煩不僅不會損害關係,還可以加深雙方的互相理解。

也想對放棄我的人們吼叫:你明明過得不好,為什麼要把我推開;我想愛你,為什麼不給我機會、不給自己一個機會;為什麼要拒絕我,不信任我的愛。

和人相愛真是件困難的事……

而最近,我與剛認識的男孩(他算是女權男)聊天,聊到一半他向我推薦了一位女孩和她們的羣聊,這個女孩是很厲害的人,也是女權主義者,才高中就建立了自己的公眾號。

男孩説:我覺得她們是很好相處的人,感覺身邊不少女生都是像她那樣好相處,她們有一個點很相似。但她們和大多數人都和你不一樣,她們有防備心,我和她們都不太熟,所以我和她們相處也還算好,但都無法袒露內心。你們想認識一下嗎?

我發現自己在牴觸。這種感受讓我覺得不可思議,因為我自認為自己已經非常主動,為何會在這時卻沒能像往常那樣,而是膽怯退縮了。又緊接着發現,我目前近距離主動交往的人都是生理男性——我能對男人袒露多是為了“快”,因為不怕他們受傷,所以“亂説話”,不合適就快速pass。但無論如何,現實就是目前我接觸男性遠比女性要多。這也讓我在不久前對着慧敏發出了“我想知道是什麼東西把我推向了男人?”的疑問。同時,當有女孩對我説“我男朋友給了我許多感動”時,我也會着急:“切!那男人只是做了女人平時就做的事而已!”。

我會有“和男人搶女人”的衝動,我想告訴她“**他能給你的,我們這些女人輕鬆就能給!**看看我們吧!”。

問題一旦產生,便難以再裝糊塗了,我開始在我們的小羣裏發自我剖析:一方面是我依然在與所有人較勁,我想要自己看起來“更加厲害”,我想表達我的思想“更加前衞”;一方面是,我預設女高中生沒有“不審判”的概念,也沒有“高共情”的能力,我有過因為審判別人而被人審判的經歷,那段時間的狀態非常差,所以很怕再次陷入風暴中央。閃回的感受並不好。

我明白自己目前的許多行為都可以被拿出來批鬥個好幾次(比如沾男);同時我還有一種珍惜的願望,即“她們很美好很優秀,我們或許再晚一點相遇,關係會更好”,因為我自己的經驗是這樣的,如果是以前那個激進女權的玉崽和你們相遇,我不會想要珍惜你們。我也是經歷了許多才發現“嗷!原來現實這麼複雜,原來你們這麼美好。”

我有我的膽怯和防備。

慧敏説:如果是男性,就覺得什麼人都可以聊一聊,大不了拉黑就好,所以雖然結果是多數拉黑,但可以嘗試接觸,可以從這些交流中受益。如果是女性,就會期待自己做得更好一些,也期待對方做得更好一些,覺得拉黑需要更大的心理能量。這也是“為什麼女人之間建立聯結如此困難”的長回答中的一部分呢。如果確實是合適的人,就算中途有過問題,未來也是可以重逢的。時間可以沖淡所有不愉悦的感受,留下的多數是温潤美好的瞬間。

阿彬説:有些時候我也會有同樣的牴觸,推薦給我認識某人,我會覺得“我不想認識,因為我比ta厲害”,有些時候是會為了顯得更好而撰緊神經去寫東西,有些時候我也會因這些心理而批判自己,反思自己,不過我現在看到你的袒露,我反而覺得,這樣並非意味着什麼,並不需要做什麼審判,就如同我也不需要對自己審判一樣,我會更願意去關注當你這麼牴觸的時候,內心深處是否有痛苦,是否有未被察覺的內在,或許我們可以在與ta人比較或讓自己更好的同時也是充滿愉悦的。

朋友們的話讓我動容,讓這十六度的天氣都變得沒那麼蕭瑟了。

我內心有一塊也變得更加堅定。

很巧的是,我在寫完這段文字的幾天後,一位女性朋友發消息給我:

“我現在腦子好混亂,你可以給我點建議嗎?”

“你現在還好嗎?需要視頻嗎?”

“不太好,好想哭。”

“如果你想靠靠我,我們今晚見個面吧。我陪着你。”

於是,那天我第一次看見她哭,第一次認真地聽她講出自己的隱秘心事,摩挲她因不安而侷促的手。

玉崽和室友的手

她一隻手在擦淚,另一隻手被我握在懷裏,當我細細數着她手背上的紋路時,她掌心傳來的温度也流進了我的心裏。以前我也這樣摸過她的手,但這次很不一樣,我感覺自己和她之間的心理距離有在變短。她在無助時能夠想到我,她需要我。之前我曾對朋友説,“我需要你”在一些時候是可以與“我愛你”互換的。

當她説到不知道怎麼説後,我講了自己最近發生的吵架與身體不適。我們最終都感覺舒展了很多。

後來她有表達“我怕給你添麻煩,我知道如果我向你求助你肯定會答應,我不知道怎麼回報你,所以不敢隨便説什麼了。我在想,如果我總在脆弱時就想起你,我好像把你當做出路,好像把你工具化了。”

我想説關係中**質的變化就是在互相袒露脆弱的時候發生的,如果不麻煩對方,怎麼靠近呢?**但我覺得這不該是對淚痕未乾的人説的話,也不是靠講道理就能緩解她的疑慮的,而且這樣説話太冷冰冰,太像男人了。

於是我説:“如果有女人把我當出路,我是很開心的。(如果女人互相把對方當做出路。我們就的確找到了一條切實可行的路了。)我知道袒露脆弱有多難,所以我在等,等你需要,等你做好準備,等你終於信任,感到我足夠讓你安心,我就來找你,我發現自己等到了這個機會。我們不用一下扯下所有的盔甲和麪具,而是一層一層軟化,慢慢來就好。”

有一個小細節是她説當我立馬動身去她家的那段時間,其實有個男孩也對她發出邀請,但是她選擇了和我待在一起。所以説,女人很清楚知道女人們更能幫自己處理情緒的各種不確定。我知道這個事情時內心很是激動,因為這代表着我在某種意義上“成功地從男人手裏搶到了女人”。

我和她的關係當然沒有一下近太多,但無論如何,能夠分享淚水本身就是一個好的開始。

(慧敏補充:玉崽也可以通過向她求助來拉近兩人的距離呢!)

水母circle:

這個話題,每個人的回答大概會很不同。這種不同我想跟如何定義什麼才叫朋友有很大關係。

目前來説我對朋友的定義是這樣的——我們是能夠暴露給彼此自己的脆弱面,在困窘時能夠第一想到求助對方,並且被求助方能夠施以援手的人。

之前看日劇《重啓人生》,我為劇裏四個女生跨越生死的純真友情哭泣,感慨道——天吶,如果有這麼一羣朋友,那應該每天都會願意起牀去向她們發出早安問候。看《我的天才女友》,也會感動於雙生宿命般的羈絆。我是個轉學很多的人,加之不太喜歡成羣結隊,所以在大部分時間裏,都是獨來獨往。每段時間裏都只會有一個非常重要的女性朋友。她們是構建我世界,影響我成長的重要存在。她們是我的天才女友們,雖然不像莉拉和萊農那樣擁有一生的羈絆,雖然很多已經不常聯繫,但都曾經在我的生命裏意義非凡。

《重啓人生》劇照

我之前羨慕一位男性朋友擁有的男生之間的友情——一種不會談及很多深入內心的深刻話題,甚至有些沒邊界感,能隨時一個電話打過來的直接。一種不需要刻意維護,風風火火,總能聚成一團的信任?大概是這種感覺。

但我和我的女生朋友卻少有如此狀態。我想要講一段我和我的朋友洛洛的故事,由此來看出我的女性友誼特質。

洛洛是我見過最聰明的女孩,應試成績矚目,閲讀量在同齡人裏很大,早慧又敏鋭。剛認識她時,我一直很崇拜她,成為她的朋友,也一度讓我覺得不可思議。

第一次攀談是我因為轉校落下課程,所以向她請教圓章節的知識。而拉近我們距離的事是一次實驗風波。

我們在做物化實驗的時候,她和一位女生起了衝突,起因大概是因為兩個重點班的化學老師所教的步驟的細節差異,那位女生否定了洛洛,洛洛反駁,那位女生哭了,女生的好朋友為她打抱不平,要求洛洛道歉,而後兩人爆發了肢體衝突。那時我們都各自在忙着實驗,實驗室一角突然騷亂起來,夾雜着咆哮聲。未知起因時,班主任便來了,命令我們停止實驗課,回到教室自習。

我沒有走。等到人羣散開,洛洛蹲在地上。我也不知道為什麼那天我沒有選擇離開,我就那樣留在了實驗室。當時只是覺得如果我們都走了,她會可能會面臨霸凌,我是轉校生,我理應和她有關於孤獨的共感,於是我走進了她。她突然站起來抱住我,伏在我肩膀上哭泣,像一頭憤怒的小獸,控訴着自己沒有錯,為什麼都要怪她。這個意外之舉也讓我大腦瞬間宕機,不知道要説些什麼,只是用手掌拍着她的後背,輕輕回抱住了她。

她很聰明,但可能沒有那麼合羣,或許缺乏一個壞境吧,我當時是在這麼想,我也將我那次的留下歸結為惜才之情。她如果隕落,我會很難過。

《我的天才女友》截圖

就此我們開始了長達七年的友情,我們瞭解過彼此的愛好,互相送過禮物,給彼此寫過小紙條,邀請彼此去對方家裏過夜,一起哭泣,一起控訴家庭對自己的不公,一起感慨教育的不公。我一直覺得她很厲害,是那種有着強大翅膀,可以飛很遠的鳥兒,但因為我瞭解過她的家庭情況,也看到了她被這部分東西制約着,但她很少去反覆説這些,而是一直在找辦法解決。她很擅長把一些事進行敍述和解構,然後找到自洽點。她的堅韌和勇敢鼓舞我很多。在很多個覺得自己要不行的時刻,想到她,又會覺得自己只要還有念想,總會飛出去的。她總是看起來理智又自洽,內核強大,能把所有情緒和任務處理恰當。

我有時對她建魅,和她聊天會有一種隱形的壓力,我擔心暴露了愚蠢和淺薄,擔心她會覺得我沒有成長,所以失望。她比我看的書更多,所以每次聊天后,我都會默默記下她提到的東西,然後私下自己去了解,這種暗自較勁敦促了我對世界的瞭解。有時我也會對她祛魅。她第一次跟我講她在學業上挫敗,幾分之差和夢校北大失之交臂,半夢半醒時總會有密密匝匝的難過湧上來。她交給我保管的給愛而不得的女生的信件——我有去偷偷看。原來她也會極度後悔和遺憾,原來她也會很難過地想念一個人。那些她沒有跟旁人講過的東西,她的難過有多深?她是如何自我進行消解和內化的呢。那些瞬間讓我知道她其實同我一樣,會很消沉很難過。我想我可以去擁抱她,像多年前那個夜晚一樣。

高中時有過一段在異鄉求學的時光,中途一次聊天她説,我是她心中的金鑲玉大白菜。雖然只是一句帶有調侃的感概,但卻被我寫在了每日計劃本上。每次自我厭棄感上頭的時候,我就會看着它提醒自己不要妄自菲薄。

我在乎她的評價,在乎她對我説的每一句話,我希望我能幫到她,我也希望我永遠能在她心裏佔有一定位置。

上大學後,我們交談少了很多,我們被生活的洪流推着走,走向各自的生活。我們像在漸行漸遠,最終會相隔億萬光年的行星。大一的除夕夜,我問她——我會是她永遠的朋友嗎?她説,會的。這讓我產生了一種有些懸浮的幸福感,因為在我看來她是擅長在不同人生階段都探索到新朋友的人,而我則單一和內斂得多,像是多稜鏡與單面鏡。對此我很擔憂。

在三月份,我在日記裏寫道:“我和洛洛已經兩個星期沒有聊天了。我擔心我是否打擾她,她對世界的學習和了解到了哪個地步,我跟她分享的東西是否合適。這些我都不知道。我只是感覺我在失去她。主動和熱情挽回,我放不下面子。順其自然我又擔心就此消逝。有時候我覺得我可以對她進行歸類,我懂她,有時又覺得我根本不懂她。我希望她好,她也的確會很好。但我只是覺得失落,我對一切都理解的太少,難以分享出對方也有理解的那一塊。我很矯情,去問過對方,我是你的好朋友嗎,她也給我肯定回答。但是我還是怕打擾她,她會忘記我。我知道她對朋友很挑剔,也聽聞過幾段她與別人的絕交故事,雖然我知道我離這種地步很遠,但一想,如果我變成討厭無趣的人,我可能也會有這種下場,我就會無奈和無助。我想要理解她,知道她在以一個什麼樣的方式感受自己,感受世界。雖然我也知道交流是為了多元思想的碰撞,但我在她面前,會擔心我的觀點過於淺薄而抑制她的表達。可能是我在誇大和神經過敏吧。但我還是焦慮。這或許是一種女性朋友之間的隱秘競爭又渴望共振的心理。與其説是我害怕理解世界慢你一步,不如説我更害怕落到徹底理解不了你感知的世界的地步。那我會喟然抹淚。我想要阻止這樣的事發生。”

圖片來自電影《弗蘭西絲·哈》

今年十月份,她寄信給我,信中寫道:

“希望這封信的寄出能讓我們連接起更多的現實,而不是讓我們只能留在對過去的簡單回望,我曾仰慕或嫉妒過你,也依賴和親密於你,現在我們還保留着親切和純粹的情感,我不希望一切都在隨着飛速變化的世界而失色。”讀到這句,我的心有種落地的實感,我聽到落地時的迴響,那是她發出的。

困於我自己敏感多慮的性格,她也不擅長熱切的言辭的因素,這封信並沒有讓我們迅速探索到一個合適的異地保持友情的方式,她還是會相隔較久回我消息,我也還是會發消息時有些擔憂尺度。但她讓我知道,我們是有過相同擔憂的。或者説,我知道我們是——我們能夠暴露給彼此自己的脆弱面,在彼此困窘時能夠想到求助對方,並且被求助的一方能夠給予一定幫助的人。我可以相信她,她會包容我,也同樣在乎我。

我想下次見面,我會和她擁抱,即使煽情也要去講——我很想念她。

我不擅長交新朋友,“想要伸出卻又收回的手“是我常有的動作。對比男性之間的友情,我和她們的友情可能沒有那麼直率和熱切,充滿嬉鬧。但我應該有勇氣去相信我認真去交的每一位朋友,都會像圓一樣,在繞很多圈後,於某個節點重新擁抱彼此。因為我足夠細膩和認真地走着這一段我與她的友情之路,她會感知到,也會理解我。請相信自己,還有她們。

慧敏:

玉崽是我現在最好的幾位朋友之一。

前陣子我們出了些誤會,玉崽難過得想逃。在後知後覺地發現出了問題的時候,我嚇得大腦一片空白,兩天時間幾乎沒有處理任何事情。

如果玉崽從我的世界消失,我最後還是可以繼續爬起來做自己,但肯定會難過很久、很久。

現在的我積累了一些成功的交友經驗,但我最多的經驗還是被人誤會、被人討厭、努力很久之後最終失去。玉崽曾問我:“曾經有那麼多人離開你,你不難過嗎?你是怎樣扛過來的呢?”事實上,我當然難過,而且我很膽小。在現在最親密的幾個朋友中,多數都是對方率先伸出的橄欖枝。

(成功經驗中重要的一條是:人與人之間永遠會有異見、誤會,我跟每一個好朋友之間都有過爭吵,都有過差點兒沒過去的坎。不愉快的事情總會突然發生,為了讓朋友們不被暴雨衝散,我們需要在晴朗的日子裏多做互相確認的事情。)

玉崽是難得的由我自己主動求來的朋友。但這原因主要在於她做了與我類似的事情:就在我加她之前不久,她發了篇公眾號文章,細節內容我已經不記得,最重要的是,她展示了她的包容與開放,我感到在玉崽面前説什麼都是安全的。所以才有了後面所有的故事。

(別人主動加我的原因和我主動加玉崽的原因幾乎是一樣的:我們讓別人感到安全、包容。)

與玉崽相反的案例是,兩年前我嘗試與一個精英女孩建立有深度的關係,她在交流幾分鐘之後説,我以為你只是關心弱者,原來你本人就是弱者,我跟你不一樣,我是徹底的強者,我們不合適,所以我要刪掉你了,出於禮貌告知你一下。

雖然人們決定不理我的原因最終可以分成幾類,但具體來説,不同的人刪我的原因各各不同,我在《圓桌會(九):前任影響太大,該怎樣Move On》中展現了一個失敗歷史,在《友人未滿:一個與愛有關的故事》與《什麼是“無條件的愛”》中又各展現了一個,後二位沒有拉黑我,但最近交流確實不多。或許未來我還可以嘗試分享更多我與別人交流的細節。

我是一個弱者,我從“客觀”角度不擁有任何世俗成就。玉崽是我生命中的貴人,她温柔地助推我書寫了許多對我本人來説極有價值的文字,如果不是她,我在各方面的成績還會比現在差不少。

我到37歲才碰到玉崽。她在許多她自己都不知道的地方支持了我。雖然沒有太多社會經驗,但她自然做出的許多事情本身就會滋養我的生命。我在更多時候會覺得自己是玉崽的同齡人,我知道我積累了遠多於她的知識與經歷,但同時,她的許多天賦技能以及獨特的人生體驗也是我學不來的——比如,某次交流時她隨口説:“唉,我剛才又做了個小動作,你肯定看見了,也知道我有多緊張了”,我立即澄清説我喜歡視頻交流的原因其實是為了讓對方知道我既無惡意也無期待,因此可以放鬆地交流更多感受,但其實我本人並不擁有視覺信息處理能力,無法通過面部表情、肢體動作與語音語調來感知別人的情緒情感,唯一擅長的只是處理文字信息,外加上擁有無窮的耐心,她震驚不已,而我則震驚於為什麼之前我一直不知道別人高看了我在許多方面的能力(這也是別人對我有高期待的原因之一)。

(若妍補充:我有段時間認為應該少寫“我”,因為“我”沒那麼重要,我假設別人都不關心我的想法,我只要提供事實、邏輯、結論就可以。現在看來,無論別人怎麼説,“我”的想法就是最重要的,注意力從自我表達轉向解決普遍性問題應該是一個自然而然的過程,而不是拔苗助長一樣強迫自己説話不帶任何“我”。)

我們到現在合寫了這十二篇圓桌會作品,還有創作中的半部小説,但在這些文字之外,我們更是在共同研究並踐行一種生活方式:自下而上地讓自己過上最理想的生活,再以此滋潤身邊朋友們的人生,讓生命影響生命,以此像漣漪一般盪漾開,改變普通人對自己生命的感受與規劃,最終讓宏大敍事型的抽象理論落入現實。

現實是什麼呢?我曾問過許多許多人:

“你有多少可以互相交付後背的好朋友?”

多數女人給我的回覆都是“0個”。

我目前幾位特別好的朋友都是在三十歲之後才積累出來的,其中兩位是男性。我是他們各自最好的五個朋友之一。

從來沒有人要求男性“靠一個人的力量就過得幸福”——他們被要求“獨立自主”,同時又相信“只有找個老婆才能獲得幸福”,所以男性在與女性建立親密關係(包括友情與愛情)時幾乎毫無壓力,男性之間的情誼雖然多數不夠深刻,但至少也是被鼓勵的,他們依靠別人的幫助獲得成就被稱為“會來事”,擅長欺騙女人被稱為“情聖”。

但現在與“大女主”有關的都市傳説開始要求女人“不依賴任何人”——不僅要“精神獨立”,還要拋棄對“找個好老婆”的幻想,不能指望獲得任何人的幫助,這不僅對當代女人提出了遠高於對男性的要求,還違背了基本人性——人類是羣居生物,如果沒有種羣內的合作,幾乎沒有人可以活到30歲。(梭羅在瓦爾登湖只是過家家,他吃飯洗衣都是靠母親、姐妹和朋友的妻子。魯賓遜傳説是個假的故事,而且他還有星期五,根據白男習慣撒謊以居功的歷史來推測,“星期五”應該是一羣人,幫魯賓遜最多的應該是個女人。)

**“大女主女性主義”將現代女人打成了原子。**越是沒有經歷過優質的非血緣情誼,女人越是不敢將自己真實的一面展現給別的女人。

但主流文藝作品、大環境一直在塑造一個假象:如果你跟男性合作,再不濟還可以圖點兒錢。

我及我的好幾位朋友的真實經歷又讓我感受到,女性在嘗試與女性建立友誼的前期會遇到非常大的阻力——對方似乎總是有所防備,或者壓根不相信友情的價值。相對來説,男性會認為女性是“不構成威脅”的,所以與男性交流時起碼會感覺阻力不大,就算有些難受的東西,但至少可以有些偶爾的温暖。——“你要做女強人”的話實在冷冰冰,我們都是肉身凡骨,再強的人也有柔軟的時候,如果身邊所有女人都拒絕這些柔軟,女人就會被推向男人。

若妍分享説:女性如果遇到男性試圖跟她建立關係,會覺得‘無非是求偶’,她很清楚對方想在她身上獲得什麼,如果她想做這個交易,就會去做。但如果另一個女人想跟她建立關係,她會有點困惑,不知道對方到底想獲得什麼——她對我到底有什麼企圖呢?女人不那麼被鼓勵在同性之間建立關係,而且一旦進入婚姻,友情紐帶就會被打斷,她變得只能依賴丈夫。

但魚魚魚説:我幾乎很少和男的交流,從小就不喜歡男的,要是在我面前的男的擺出一臉得意的樣子,我會忍不住揍。我到現在也無法和男的好好交流,我預設對方大概率是無法正常溝通、帶着偏見的。當然,也會和男的有合作,但是不可能成為朋友。

魚魚魚代表了一部分新新人類,而在我二十多歲那個年代,我的處境更契合若妍的分析。當然,對於任何年代出生的女人來説,與另外一位女人建立深刻而持久的情感都非常困難。

如果想讓奴隸反抗失敗,重要的環節就是在奴隸內部製造溝通障礙——西方獵巫的重要內容便是在女性內部製造恐懼,現代女人之間也確實互相防備,並沒有完全走出獵巫的陰影。

將女人完全原子化,就可以更加鞏固主體性別的霸主地位了,所以如果我們好好交朋友,便可以不動干戈地改變這世界的權力結構。

找到共行一生的女性朋友非常困難。我想,或許我們完全可以用曾經的戀愛思維去交朋友:

1 反覆追問自己:我是什麼樣的人?想要與什麼樣的人交朋友?

2 每次嘗試與別人建立關係,就先把話説開(將自己對上一條的思考完整透明地講出來),之後大概率會感受到對方的不理解與拒絕,那就立即離開,這總比交往很久之後才發現彼此不合適要更好。

3 如果雙方在友情的建立與維護上有共識,再像談戀愛那樣慢慢走下去。

4 如果介紹朋友們互相認識,一羣人共同組建關係網,這個網將有可能替代基於血緣的支持系統。

人是自由的,與人相關的事情總會有意外,但當朋友變成“朋友圈”,這便形成了更為複雜、穩健的系統,這是一種全新的關於“存在方式”的可能性。