《白夜追兇》迴歸,雙生子為何成“恐怖符號”?_風聞

印客美学-印客美学官方账号-艺术科普向平台。1小时前

時隔7年,《白夜追兇》第二部《白夜破曉》終於開播了。

當年,《白夜追兇》正是憑藉雙胞胎追兇的設定和驚喜尺度,在當年掀起了現象級的討論。

被稱作國產硬核刑偵的巔峯。

雙胞胎一直都是懸疑恐怖常用的符號,為什麼導演都這麼偏愛雙生設定?

除了雙胞胎,還有哪些恐怖符號?

那些經典的恐怖符號

和第一季一樣,《白夜破曉》還是圍繞着關宏峯、關宏宇這對同卵雙生兄弟展開。

上一季結尾,弟弟關宏宇已經知道自己是被親哥嫁禍的,兄弟關係因此破裂。

而關宏峯也疑似暴露被帶走審問。

原以為塵埃落定,但結尾又突然反轉。

主角坐在審訊室裏,燈光將他的臉描成陰陽兩半。

有光的一半嚴肅、沉着、眼神難以捉摸,像是哥哥;而陰影裏的一半嘴角掛着一絲玩世不恭的笑,像是弟弟。

雙胞胎,一直是恐怖懸疑偏愛的設定。

《閃靈》中的“雙生花”形象成了銀幕經典。

《雙瞳》裏的女鬼也是雙胞胎姐妹中的一個作亂。

《人鬼雙胞胎》更是直接把雙胞胎作為片名,畸胎、兇殺、感應……讓這部電影成為經典兇殺恐怖片。

其實,只要恐怖片的閲片量足夠,你就會發現很多東西已經成了固定的恐怖符號。

只要出現,必定有鬼。

比如説小丑、娃娃這類人形玩偶。

自1970年起,導演們就開始讓小丑在恐怖片裏“大展拳腳”。

它不再是幽默、有趣、滑稽的角色, 而是陰森、邪惡、瘮人的“恐怖符號”。

也正是因此,“麥當勞叔叔”的形象也大打折扣。

娃娃也是一樣。

在《招魂》結尾首次亮相後,安娜貝爾就成了恐怖娃娃的代號。

從《安娜貝爾1》到《安娜貝爾3》都是以這個老式女娃娃作為核心,講述恐怖故事。

《死寂》也同樣以神秘腹語娃娃展開,揭示一個個不可告人的秘密。

同樣的還有鏡子。

鏡中奇怪的面孔在恐怖片裏一直喜聞樂見。

從《糖果人》到《林中的守望者》,它們無處不在。

甚至《黑天鵝》也是通過女主和她的倒影烘托恐怖之感。

電梯更是常見,在各種恐怖故事、傳説、電影裏總有一席之地,且無限接近C位。

為何成為恐怖代名詞?

能成為經典恐怖符號和恐怖的心理作用機制不無關係。

弗洛伊德認為,真正令我們恐懼的,是一些我們深埋於心中的熟悉的事物,由於長期的壓抑,它們會變得扭曲和詭異。

拿雙胞胎來説,當兩個非常相似的人同時出現時,就會引發這種**“撞見分身”的“恐怖瞬間”**。

在弗洛伊德看來,想象一個與自己一模一樣的分身,往往是兒童自戀的表現,但隨着年齡增長,這種自戀逐漸被壓抑,直到長大成人之後的某一天,他在現實生活中撞見了那個與自己一模一樣的人。

壓抑已久的童年慾望被赤裸裸地外在化,具象地呈現在自己眼前,它便不再是美好的想象,而成了恐怖的來源。

娃娃也是一樣的道理。

在很多電影裏,當小丑、娃娃出現的時候,往往都預示着危險的來臨。

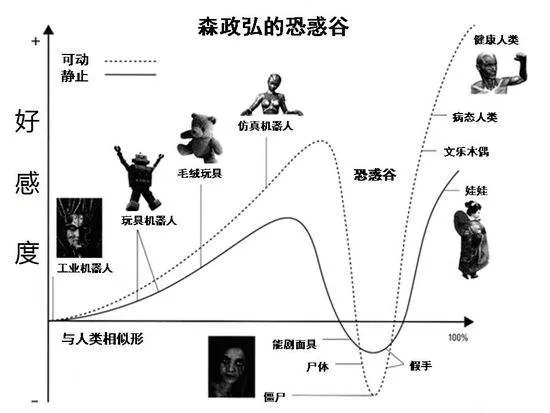

這其實就利用了“恐怖谷”理論。

當某個物體的外表與人類過於相似時,會讓我們產生強烈的排斥反應。

就像小丑,人類的外表,卻用厚重的妝容模糊了五官輪廓,人們難以摸清他們面具下的真實情感,因此會對它感到恐懼。

娃娃也是一樣。

看起來天真無邪,但張開嘴卻是滿嘴獠牙,強烈的反差感讓人產生認知失調,原本的認知不能立刻解決這種矛盾,進而催生了不安乃至恐懼。

大腦的潛意識作用也讓我們對這些物體有天然的恐懼。

我們的潛意識無論何時都在尋找危險,並確定其安全與否。當大腦無法判斷是敵是友時,我們就會感到毛骨悚然。

鏡子就是這樣。

鏡中熟悉的面容與自我意識有着內在聯繫,如果在鏡中看不到熟悉的臉,就會令人驚恐不已。

而且大腦也存在“怪臉錯覺”,時常會誤解我們在鏡子裏看到的東西。

這在暗光下尤其如此,如果燈光太暗,我們又過於專注,大腦接收的信息就可能會亂碼,進而讓我們看到扭曲甚至怪物的面孔。

社會環境也會影響這些物體的恐怖程度。

由於古羅馬人相信鏡子有能力困住靈魂,而靈魂需要七年時間才能自我再生,如果打碎鏡子則要遭受七年黴運。

所以從中世紀開始,鏡子就被用於各種通靈儀式。

這種神秘性自然烘托出了一種詭異感。

電梯也是因為和東方風水學產生聯繫,才經常被用作中式恐怖的要素。

隨着建築樓層的增高,地基也越來越深,很多電梯能直達地下3、4層,風水的陰陽理論説“地上為陽,地下為陰”,所以就有了電梯“穿梭於陰陽兩界,凝聚陰氣”的説法。

陰氣太重,自然會有不乾淨的東西出現。

況且,電梯空間狹小、環境密閉,發生異常狀況也無處可逃,所以總是會成為主人公與鬼“親密接觸”的最佳地點。

而19世紀的奇觀狂熱也讓雙胞胎成了詭異感的來源。

那時,魔術和巡迴馬戲團的盛行,很多連體雙胞胎都成了表演嘉賓。

這種畸形秀充滿了視覺刺激,贏得觀者如堵,所以後來不斷有電影把雙胞胎的形象上銀幕。

相似的容貌、怪異的身體讓雙胞胎成為電影的符號象徵,為了爭奪身份和權位,他們會逐漸變得猙獰。

恐怖還能玩出哪些新花樣

以前,恐怖片不再只是打着“血腥、暴力、色情”噱頭的B級片、R級片。

但現在,卻彷彿跳出了傳統的“jump scare”,居然有了一些藝術性和反思性。

拿主題説,以前可能只是宗教、怪物,現在還加入了種族、性別、社會這些議題。

比如《逃出絕命鎮》用黑人男子被白人富翁奪舍的故事,來反映政治正確下的隱形歧視。

《隱形人》用女主被身穿隱形衣的男友的監視,影射女性在男權控制下的精神壓抑和隱秘創傷。

而《破墓》則是將恐怖片上升到了國家層面,用驅魔儀式來表達對韓國曾被殖民和分裂的痛苦。

在形式上,恐怖片也在不斷打破既定規則。

在傳統的視覺恐怖、音效恐怖之外,還加入了桌面恐怖、真實靈異等。

像《解除好友》,全片畫面都在電腦屏幕上進行,頗有一種觀看直播的感覺。

《咒》則是讓主角透過影像對觀眾進行詛咒,通過不斷的心理暗示,讓觀眾沉浸其中。

不少台灣觀眾看完《咒》,第二天都組團去寺廟裏“收驚”。

而在恐怖片的內容上,無論是東方還是西方,都開始深入探索宗教恐怖題材。

只不過一個是卷民俗恐怖,一個是卷邪教恐怖。

中式恐怖興起之後,越來越多的導演都選擇通過喜慶氛圍中的民俗文化,來製造出詭異的氛圍感。

紙人、冥幣、跳大神儀式……都是常用的元素。

而西方則開始卷邪教恐怖題材。

像《遺傳厄運》就涉及到大量的邪惡符號設計,裏面的魔鬼派蒙,就是來自“中東異教的神”。

當觀眾見多識廣後,普通的恐怖片已經無法達到嚇人的目的了。

不過,讓它們捲起來也是一件好事。

畢竟可以看到更多元的恐怖了.