梁晨:大模型時代,能夠有所“發明”的史學或將實現_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-昨天 21:41

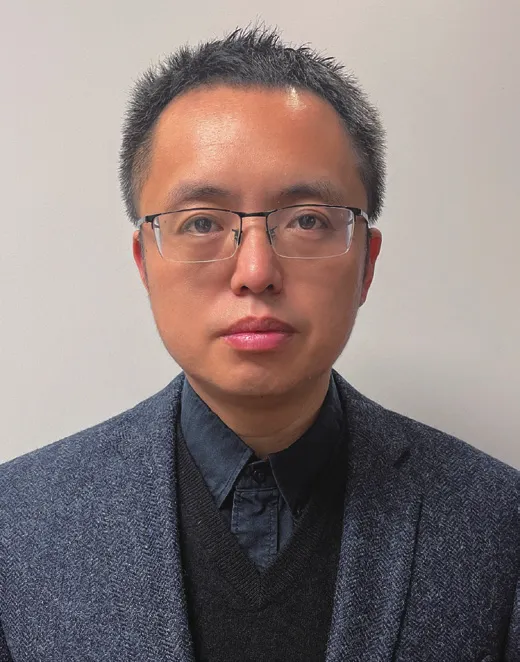

梁晨|南京大學歷史學院副院長、教授

本文原載《探索與爭鳴》2024年第11期

具體內容以正刊為準

非經註明,文中圖片均來自網絡

梁晨

跨學科對話一直被視為現代學術發展的重要途徑,歷史學也不例外。儘管歷史學研究對象與諸多學科存在交叉,史學家們也普遍認同跨學科對學科發展的重要性,但歷史學的跨學科對話依然困難重重。社會學與歷史學的研究對象非常接近,被視為最親近的“近緣學科”。遺憾的是,從布羅代爾到彼得·伯克都不無惋惜地指出,這兩個學科之間的交流其實是“聾子間的對話”。何以如此?筆者試圖從理論與技術使用的旨趣差異來解釋這一現象。而跨學科理論與方法的介入,是史學研究常新與長青的關鍵所在,這讓我們對數字智能時代歷史學的研究範式轉型與進一步發展充滿期待。

理論與方法:現代史學研究範式的特徵

**如果説社會科學側重於研究人類行為,那麼歷史學則強調理解人類文明。**與社會科學試圖通過理論建構和規範術語來闡釋社會現象與規律不同,歷史學研究的主要目的在於“求真”,即儘可能真實地還原歷史。杜贊奇認為,對“求真”或復原過往的重視,使得歷史學可能是眾多現代學科中唯一不反思自身假設且反理論的學科。歷史不能假設,歷史研究也不能從假設開始。反理論當然不是指史學研究不需要理論思維或與理論對話,而是指與“社會科學研究的主要任務是建構某種具有普遍意義的理論解説”不同,史學研究往往需要基於豐富的史料,開展堅實的實證研究。實證研究不僅能揭示歷史真實,還能檢驗各種社會科學的理論與假設,在修正或推翻各種理論的同時,推動理論演進和學術進步。因此,當社會學的學術規範強調觀測、分析各類人羣,並建構普遍性規律和理論解釋時,歷史學家更擅長深入探究具體人物與個案性事件,重新呈現複雜與多維的真實,這也使得史學研究的問題更加具體和分散,在一定程度上阻礙了與其他學科的理論性對話。

如果説歷史學與其他學科的理論性對話存在研究範式上的阻礙,那麼技術上的交流如何?反技術或遠離技術,是作為人文學科的歷史學又一重要的學術標籤。這或許是16世紀科學革命之後逐漸形成的文理分科和學科文化疏離所導致的刻板印象。歷史學不僅在研究方法上遠離技術,在價值理念上也多有牴牾。但歷史研究是否真的不需要科學技術?答案顯然是否定的。更關鍵的問題或許是,科技發展如何能與歷史研究相結合,進而實現雙向賦能。要討論這一問題,首先要回顧現代歷史學學術規範形成的簡要過程。自19世紀30年代,蘭克和柏林大學同事倡導客觀史學以來,通過史料來探究歷史真實的學術範式就逐步明確。儘管具體的研究範式多有不同,但多數歷史學家都遵循如下的史學研究範式——廣泛甚至沒有遺漏地收集史料、認真細緻地考訂史料、深入且個體化地解讀史料,進而建構豐富多元的歷史書寫。有學者就指出,歷史學雖然是一個規範性很強的學科,但接受過同樣規範訓練的學者,閲讀同樣的一批史料,往往有各不相同的解讀和書寫,這與社會科學研究明顯不同。

**歷史學作為現代學科的根基就是強調史料先行,而不是價值觀或各類理論先行,這確保了歷史學具有基本的客觀性和學科邊界。**但史料先行也束縛着歷史學家的手腳。歷史學家無法像社會學家那樣通過訪談與調查等形式,設計與創造出研究所需的材料,而只能不斷地挖掘既往保存下來的史料,“有一份材料才能説一份話”。這既是歷史研究的規範性要求,也是歷史學者的史德與操守所在。沒有史料基礎,就無法構成史學研究。所以,雖然多數學科都重視“前顧後瞻”,力圖打通過去與未來,但歷史學往往必須先“後顧”再“前瞻”,必須有符合科學精神、經得起考證的史實基礎,才能與理論和價值觀進行對話。

推動與挑戰:技術發展與史學研究的碰撞

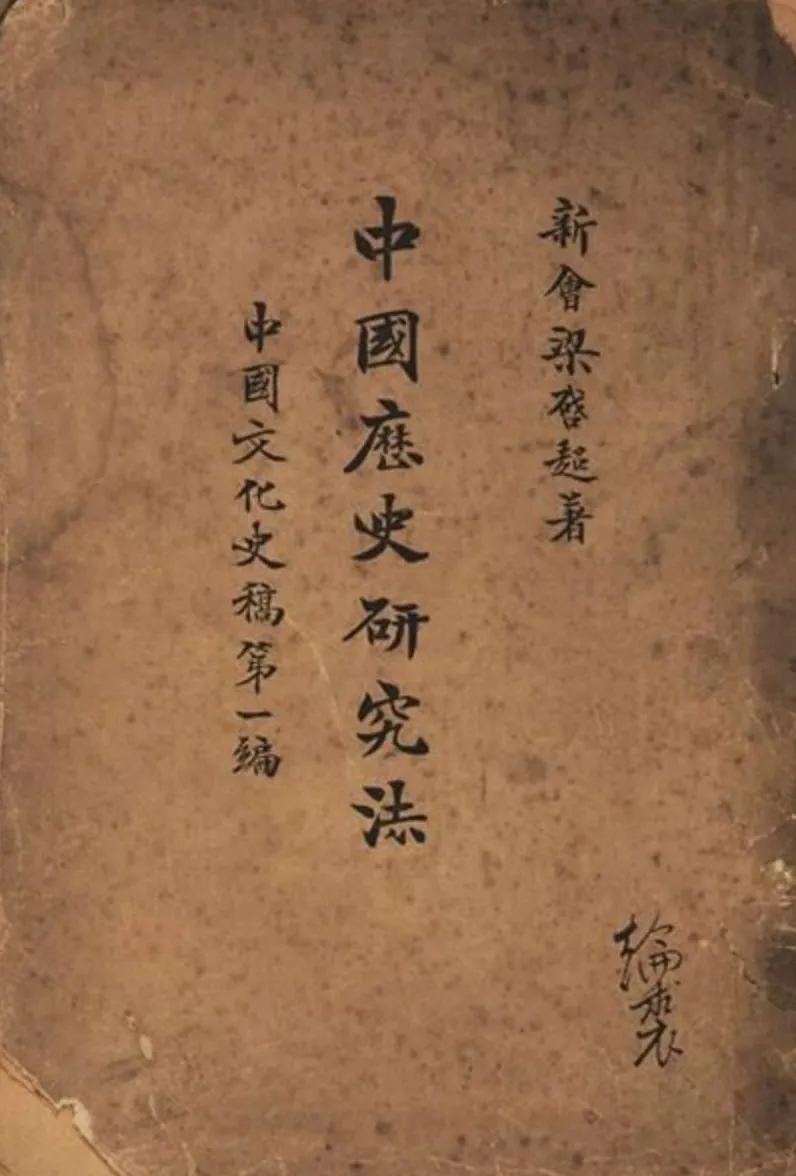

既然史料對於歷史研究如此重要,而數字技術的發展能夠為研究者提供從史料獲取到史料整理、史料解讀等不同程度的幫助,技術方法當然能夠推動史學研究,史學研究也應該積極擁抱技術變革。實際上,早在20世紀初,梁啓超開始呼籲中國史學界建設“新史學”的時候,就特別提出要運用統計技術等科學方法來“聰明”地分析歷史文獻。他不僅親身實踐,開展歷史上佛教人物的量化研究,還推動丁文江等科學家一起開啓中國最早的定量化人才地理學研究。梁啓超藉助清華學校這一平台,通過設立歷史統計學的研究課題來培訓清華國學院的學生。其中一位學生衞聚賢,後來更是編著了《歷史統計學》教材,並在民國的大學校園中開設相應課程。

技術的進步與國際化趨勢的加強,使得如今無論哪個歷史時段的研究資料都大為擴展。尤其是電子化存儲,不僅使得史料的永久保存得以實現,更使得遠程閲讀、開放利用等使用方式愈發普及。與二三十年前歷史學者常常苦於資料不足不同,今天的歷史學家面對的問題已然是史料過多和史料爆炸。但這種史料爆炸絕非是簡單的“幸福的煩惱”,如果不認真對待,很可能成為歷史學的新危機。歷史研究的目的在於求真,學術規範要求研究者廣泛佔有和儘可能窮盡地理解史料。當史料已經能夠集中呈現在歷史學家面前的時候,如果無法閲讀完材料,理論上就無法保證理解不會以偏概全。由此,不僅是歷史學建立在史料基礎上的求真規範無法滿足,歷史學的學科價值也面臨被消解的危機。20世紀八九十年代,法國曆史學家勒華拉杜裏曾經指出,將來的歷史學家都必須是程序員,如果不會寫代碼就無法研究歷史。這個看法在當時被許多人看作天方夜譚,現在再回過頭來思考,可能不得不佩服勒華拉杜裏的超前遠見。

**歷史研究需要引入技術方法,這不僅不是無關宏旨之事,相反是必要甚至緊迫的。**當年鑑學派第三代學者們提出上述看似聳人聽聞的説法之時,歐美史學界並非全然無所觸動,而是採取了一些具體甚至重要的應對之舉。基於當時的技術條件,一批大規模、跨國界的量化歷史數據庫被構建起來,特別是大規模人口數據庫,在為量化史學研究搭建起基礎平台的同時,既推動了量化歷史研究的推陳出新,也帶動了經濟學、醫學、社會學等諸多學科的發展,歷史視角的重要性和歷史學科的基礎性作用由此得以彰顯。

1990年中國台灣史學界創刊《新史學》,號召史學研究進一步推陳出新,特別指出要重視計算機的運用與普及,結合技術發展來推動歷史學科的進步。相較而言,大陸史學界對技術進步的關注則多少顯得不足。2002年,北京香山召開的“中國需要什麼樣的新史學”會議,昭示了大陸新史學運動的興起。20多年以後,大陸的新史學運動已產生了重要學術影響。然而,相比於西方和中國台灣地區,大陸的新史學運動對技術的重要性仍缺少關注,更強調跨學科理論的使用和進一步發揚學者自身的想象力。

作為人文學科的歷史學,固然需要個性的學術想象力和穿透力,但筆者以為,**作為基礎學科和強調求真的歷史學,更直接和更首要的任務還是要基於史料復原過往。**其中,大規模量化歷史數據庫建設的核心工作,便是幫助歷史學家從海量的歷史文獻中挖掘出彼此關聯的史料或數據,以形成數據鏈,進而在研究範式上更好地平衡定性與定量,做到以定量方法來回應定性問題。比如,民國大學生學籍卡一般都含有學生本人和家長信息,民國初期的部分家長信息被發現能夠和晚清縉紳錄資料中的記載相匹配,從而形成一個近代中國多代際教育成功者的信息鏈。無論是學籍卡,還是縉紳錄,都是典型的結構性史料,其電子化處理難度較小,鏈接效果相對較好,同時便於開展量化分析,拓展了歷史研究的史料利用數段和研究方法。

鏈接與發現:數字技術與史學範式的變革

**以往大規模量化數據庫的構建多依賴結構化較好的史料,如今藉助數字技術,歷史學者能夠進一步打破結構化史料的限制,在更廣泛的史料庫中建構具有針對性的研究數據集。**比如,筆者在民國清華留美生羣體研究中發現,清華大學官方在民國時期出版過詳細的《同學錄》,全面記載了該校留美生的姓名、籍貫、求學經歷等重要信息,但唯獨對他們的職業記載不夠詳細。只有六成學生有學成後的職業記錄,每個人最多也只有一個職業,而且幾乎都集中在調查開展的20世紀30年代初期,這樣的數據狀況顯然不足以支撐對清華留美生職業獲得與職業發展的系統研究。

同時,各種機構公報、社會新聞以及個人傳記乃至訃告等,也分佈着大量該羣體成員的職業信息。職業生涯是個人“長時段”的“大歷史”,研究者能否儘可能多地獲取不同時間節點的信息,形成連貫的數據鏈,對研究的效果影響甚大。但是面對有一定規模的羣體,完全依靠人工來獲取較全面的數據鏈,存在很大難度。過往,歷史學者收集、整理和分析史料的工具有限,依靠的往往只有人工,這限制了清華留美生羣體系統、連貫的職業信息獲取與研究。在數字技術不斷滲透進各研究領域的今天,歷史學家的工具箱也更為豐富,研究的邊界也得以拓展。

筆者曾以清華公佈的官方名單為基礎,利用python語言編寫爬蟲程序,能夠24小時不間斷地在各數據平台按照給定姓名查找信息,先後自動檢索獲取到11529條潛在信息。接下來通過人工比對,確認其中9112條信息確為研究所需,佔比79.04%。這種機器+人工的路徑高速且有效地實現了研究目標——1356位(約佔96%)留美生由此具備了至少1項職業信息,相比《同學錄》中僅有六成學生的職業記錄,這是很大的提高。對61位沒有采集到職業信息的留美生進行具體分析後可以發現,他們多數是無職業可採集。比如,其中有30位因各種原因,或亡於留美期間,或亡于歸國後不久;有3位在留學期間已出現精神問題。不能確認是否有工作且未採集到信息的,只有26人,佔全部1417位留美生的約1.8%。此外,511位留美生被追蹤到10個以上職業信息,佔全部留美生的36%;追蹤到3個以上職業信息的留美生有1172位,佔全部留美生的83%。依靠技術手段收集和分析羣體多節點關鍵性信息,突破了單一結構性史料的記載侷限。可見,大數據技術可以幫助歷史學家從海量史料中挖掘更多數據,形成數據鏈,發現歷史真實,這是一個重要的改變。

**技術方法的介入,不僅豐富了歷史學者掌握與分析史料的工具,而且能更好地展現史學研究“發現未知”的功能,豐富史學研究的範式。**隨着科學革命的發生和文理學科分野的加劇,逐步形成了自然科學重在發現未知物質,謂之一種“求是性”的學術;而人文社會科學強調理解已知現象,謂之一種“解釋型”的學術。馬爾薩斯的人口學理論就是解釋型學術的代表。文理科的學術範式差異也由此被建構和凸顯。但數字技術的不斷介入,無論是文本挖掘、社會網絡分析還是既有的量化研究,都強調通過對史料的重新組合和定量分析,發現個體閲讀所不易甚至無法發現的歷史。在努力實現歷史研究以“求真”為最高追求的同時,數字技術逐步豐富了歷史學的研究範式,即由以解釋為主,走向發現與解釋兼顧的歷史研究。這種發現往往能夠做到更長的時段和更廣泛的羣體觀察,從而在研究對象、研究手段和理論探索層面更好地對話社會科學。有研究者將數字技術比喻成顯微鏡,幫助學者觀察到更多微觀史實,其實數字技術或數據庫平台還可以看成微觀數據的加速器或對撞機。被組織起來的史料,在數字技術作用下加速運動並在各種數據的交叉和對撞過程中呈現出可被觀察到的特徵、趨勢和規律,進而帶來歷史學研究範式的變革。

不足與可為:數字史學的未來可能

今天,人工智能技術已經全面滲透進各個學科,歷史學在持續遭受衝擊的同時,也展示了現有技術應用的不足。尤其是大語言模型的興起,不僅極大豐富了歷史學家的工具庫,更可能引領研究手段和研究方式的迭代更新。有學者甚至認為,人工智能正在創造歷史。例如,在當前諸多流行文化中,對歷史圖景和歷史故事的構建充分利用了機器學習技術,人工智能也開始滲透進歷史課堂。大語言模型甚至能夠根據簡單的自然語言指令,自主生成引人注目的、非抄襲的文本,從而為學生提供一個以最小努力生成一定質量書面作業的機會。大語言模型在語言翻譯、總結海量文獻等任務上的出色能力,都對歷史研究作品的生成產生了深遠影響。

而無論是筆者個人的初步嘗試,還是其他歷史學家更為深入的實踐都表明,當前大語言模型在回應歷史研究的核心關切上並不理想。以史料分析為基礎的歷史學,研究工作的核心是史料的鏈接分析或文本信息的層層追蹤。而在這方面,大語言模型的表現甚至可以説是失敗的,因為人工智能不僅在自主鏈接不同材料方面存在侷限,甚至會毫無根據地編造虛假材料,作出難以理解又真假難辨的分析。

儘管如此,人工智能技術仍在高速發展之中,其與史學研究努力結合的嘗試讓我們對技術重塑史學的未來充滿期待。近年來,一些史學研究團隊通過各種形式的合作,以某類大規模史料(如方誌、官文書等)為基礎,對機器專門進行訓練,鍛鍊它們從這類史料中收集、分類和分析特定信息的能力,進而作出具體問題的因果判斷甚至價值理解。這一工作被稱為“人工智能作為歷史學家”(TheAI-as-Historian)。人工智能在鏈接海量材料方面具備人腦無法比擬的效率,這或許能讓歷史學者對未來實現更多基於史料且可溯源的歷史發現和歷史學研究範式的變革充滿期待。

檢索工具也曾被視為數字技術影響人文社會科學研究的重要里程碑。就史學研究而言,檢索工具可以幫助研究者按時間、事件等邏輯,依據關鍵詞對海量文獻進行信息檢索。但一般來説,文獻數據庫的史料編排有固定的邏輯,如按時間或部門分類,而真實的研究對象或史學問題,涉及的方面是多元的,時間線和內容更是複雜的,單線條的檢索工具在便利研究者工作的同時,也可能在無形中進一步“遮蔽”史料,使研究者不自覺地踐行史料使用的“選精”與“集萃”。如果人工智能的訓練能夠突破線性檢索和結構化史料的限制,在一定程度上開展自主的邏輯化史料收集和分析,那麼,它無疑將成為極具價值的歷史學研究助手,甚至是具備相當功底的歷史學家。

今天以大語言模型為代表的人工智能技術,已經突破了過往統計軟件和地理信息系統等工具完全被動接受指令與數據的侷限,逐步呈現出可對話性和初步的自主研讀能力。人機合作的研究模式在不斷鞏固的同時,也面臨着更新換代的挑戰。人工智能的不斷嵌入和人機合作的增加,將不可避免地影響史學研究範式。在算力算法的加持下,歷史學的發現功能將被重新喚醒,更多隱藏於各類史料中、需要通過比照和計算才能被發現的史實將逐步呈現。多元史實的增加,必將推動史學理論的演變和跨學科對話的加強。近代中國現代史學創立者們所期待的、以社會科學為基礎且能夠有所“發明”的史學,或許更有希望實現。