導演影轉劇,也沒有全“死”啦_風聞

四味毒叔-四味毒叔官方账号-16分钟前

就董潤年、滕叢叢和申奧等導演而言,從電影轉向劇集拍攝,不僅鍛鍊了自身的創作能力和水準,為他們後續的電影創作添磚加瓦,還給他們以及中國劇集市場增添了新的可能性。

畢竟,脱口秀式職場喜劇、民族迷你劇、多線交叉敍事懸疑劇,都是他們相對獨特且新穎的開創。

我們樂於見到更多青年導演在電影之外,多多嘗試劇集創作,不斷開拓自身眼界,提升自身創作能力,持續挑戰自我。

事實證明,他們在,中國電影的希望就還在。

作者 | 冒號魚

編輯|小白

排版 | 板牙

本文圖片來自網絡

説起“影轉劇”,相信大多數觀眾都不陌生。

本文對“影轉劇”的定義,是指電影導演轉戰劇集行業,而且這種轉戰是暫時的,並非徹底轉行。可能他們拍完一兩部劇集之後,又會繼續從事電影創作。

放眼全球,電影導演“影轉劇”去拍劇集,其實並不少見。

美國著名導演蒂姆·波頓,曾推出過《剪刀手愛德華》《大魚》等經典影片,在2022年與Netflix合作推出懸疑犯罪劇《星期三》(Wednesday),其獨特的哥特式視覺風格和奇幻劇情吸引了眾多觀眾,獲美國電視艾美獎最佳喜劇類劇集提名。

大衞·芬奇,曾執導《七宗罪》《搏擊俱樂部》《社交網絡》等名作,在2013年與Netflix合作推出政治驚悚劇《紙牌屋》(House of Cards),成就了一部經典的“白宮甄嬛傳”,十多年來經久不衰。

萊恩·約翰遜,曾執導《星球大戰:最後的絕地武士》等電影。後與2011年參與執導犯罪劇《絕命毒師第三季》,該劇被英國《衞報》評選為21世紀100部最佳電視劇,名列第5位。

回看國內,電影導演“影轉劇”的例子也有許多。

馮小剛早年以電影導演身份活躍於影壇,代表作有《甲方乙方》《大腕》《不見不散》等,還開創性地提出“賀歲檔”的概念。2021年,馮小剛首次執導都市羣像劇《北轍南轅》,但播出後反響不佳,被指劇情虛浮無聊、人物塑造脱離現實、價值觀受到質疑。2023年,馮小剛再度上馬操刀懸疑劇《迴響》,更是被人指責爛尾、味同嚼蠟。

管虎導演曾執導《老炮兒》《鬥牛》等多部知名電影。2017年,他執導冒險盜墓題材網劇《鬼吹燈之黃皮子墳》,評價褒貶不一,一些觀眾認為有可圈可點之處,但也有觀眾覺得改編失衡,情節拖沓,多處劇透,毫無好感。

相比而言,國內功成名就的電影導演轉戰劇集,和外國導演還是有一定的差距,但也側面證明了“影轉劇”難度不小。

可即便如此,中國新生代的青年導演們還是摩拳擦掌、躍躍欲試。

四味毒叔曾多次就青年導演問題發表過相關看法,詳情可見國內的創投到底發掘了哪些青年導演?以及為什麼國內的新鋭導演總是高開低走?

曾幾何時,電影被視為影視圈鄙視鏈最頂端的絕對存在。

作為一名電影文藝工作者,不可能再去拍電視劇(網絡時代叫作網劇或劇集),否則就是自降身段。

但近年來,隨着網絡視聽新業態的發展和成熟,在長視頻內容領域,網劇劇集越來越成為拉動行業增長的新質生產力。

相對應的,網劇也開始擺脱“粗製濫造”的標籤,越發走向精品化。

連張藝謀、王家衞、王小帥等業內大導演都紛紛下場加碼,《雪迷宮》《繁花》《八角亭迷霧》等劇接連熱播。

對於剛剛進入行業主流中央的青年導演們來説,除了要把電影拍好,網劇也是他們走向成熟導演的必修課和基本功。

再加上網劇體量較小,成本回收更快,更是一度成為“香餑餑”。

今天就來聊聊國內這些有勇氣影轉劇的青年導演們——滕叢叢、董潤年和申奧。

滕叢叢導演是當下中國電影女導演的傑出代表。

在北京電影學院讀書期間,滕叢叢就開始寫作《送我上青雲》電影劇本。2014年,《送我上青雲》劇本入圍了當年第八屆FIRST青年電影展創投會,儘管最終沒能獲獎,但在機緣巧合之下,劇本受到了製作人江志強和姚晨的賞識。

確認合作意向後,欣喜若狂的滕叢叢將劇本來回不停修改,為了讓人物和角色更加豐滿,前期也做了大量素材收集工作。經反覆修改和刪減之後,甚至還融入自己親身的生活體驗,2017年3月,劇本終於定稿。之後便是艱辛的拍攝和後期製作環節。

2019年8月,《送我上青雲》終於登陸國內院線。對於整個市場來説,盛男這樣一個獨立上進有追求,渴望真愛卻仍孑然一身的女性銀幕形象比較稀缺,《送我上青雲》也更顯彌足珍貴。

該片關注女性內心的慾望和身體的傷痛,通過黑色幽默的寫意手法,在略帶文藝的影像風格上,增加了商業喜劇的元素,引發了觀眾對殘酷現實的深思。

最終獲得第32屆中國電影金雞獎最佳導演處女作獎、編劇、女主角和女配角提名,第22屆上海國際電影節亞洲新人獎最佳影片和導演提名。

從此,本是“無名之輩”的滕叢叢,開始被行業和大眾看到。

沉寂了幾年,又做過《旺扎的雨靴》電影剪輯師之後,2024年5月,由滕叢叢自編自導、改編自李娟的同名散文集的民族劇《我的阿勒泰》播出。

不同於《送我上青雲》對都市現實的探討,《我的阿勒泰》將目光轉向新疆牧區,圍繞李文秀及其家人朋友的相處細節展開敍事,展示阿勒泰地區的壯美景色和淳樸無華的人際關係,更加細節化、生活化、散文化,且帶有極強的民族地域文化色彩。

同時,相比於《送我上青雲》更為緊湊、犀利,甚至有點黑色幽默的敍事風格,《我的阿勒泰》則更加柔緩親和、舒緩自然,刻意祛除過多強烈的戲劇衝突,以細膩的筆觸描繪日常生活中的點滴美好和温暖瞬間,傳遞出一種積極向上、治癒平和的生活態度,值得觀眾靜下心來細細品味。

不過仔細來看,滕叢叢導演的女性主義視角是一以貫之的。不僅《送我上青雲》裏的女記者盛男和《我的阿勒泰》裏的歸鄉少女李文秀均為女性,兩部影視作品也都呈現出當代女性所面臨的疾病、情感、慾望、家庭、自我認知、族羣關係等方面的困境,特別是塑造了張鳳俠這樣一個灑脱豁達的堅韌女性形象,展現出邊疆女性的生命張力。

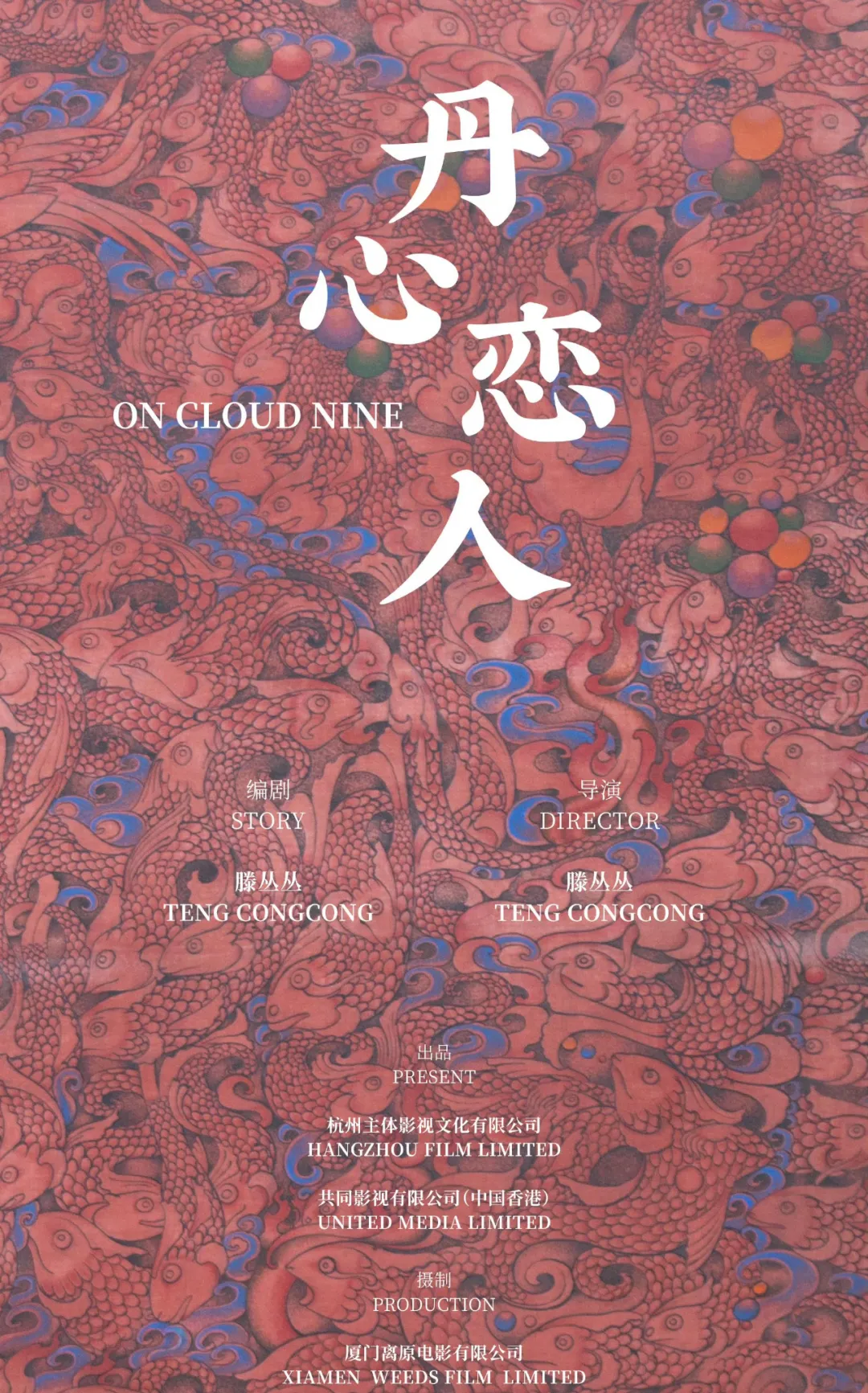

滕叢叢導演的新作《丹心戀人》於今年10月在2024年青年電影周(浙江)期間官宣,據目前路透消息,電影主要講述了女兒在不丹意外去世,從未出過國的母親前往不丹操持葬禮,在領取女兒骨灰回國的過程中探尋女兒去世的疑團,因此和當地文化衝撞發生的黑色喜劇故事。黑色幽默、女性主義,還是滕叢叢原來的味道。期待《丹心戀人》能夠解鎖女性情感的新視角。

再來聊聊董潤年。

入行之初,董潤年基本都在從事編劇工作,古裝情景劇《清明酒家》、都市情感劇《傷城之戀》《愛情佔線》《醜女無敵3》、電影《廚子戲子痞子》《心花路放》《老炮兒》《瘋狂的外星人》等劇本均出自他的手中。豐富的社會閲歷讓他得到了充分的鍛鍊,並在導演首作《被光抓走的人》中展現出自己的導演才華。

2023年,董潤年自編自導了自己第二部電影《年會不能停!》。劇本歷時五年開發打磨,期間還多次採訪大廠的朋友,充分調研一線牛馬打工人的真實境遇。

作為一部喜劇片,《年會不能停!》中所有的笑料包袱都來自對荒誕現實的戲謔調侃,如裁員、職場潛規則、權力內鬥,狠狠戳中了當代廣大觀眾的痛點。同時,董潤年還巧妙使用欲揚先抑的技巧,前面打工人的辛酸血淚被充分呈現,最後打工人上台“反叛”發聲那場戲就更加動人心魄,狠狠戳中廣大觀眾的爽點。

影片上映後,票房表現成績出色,目前已達到12.92億元,成為中國電影史上第112部票房破10億的電影,同時,豆瓣評分還高達8.1分,是近年來豆瓣最高分的國產喜劇。

該片的成功為國產喜劇電影的創作提供了新的思路和方向,尤其是在如何將現實題材諷刺風格與喜劇元素相結合、如何通過羣像戲展現社會百態等方面,具有一定的示範作用和借鑑意義。

鑑於《年會不能停!》的商業價值和IP衍生性,《年會不能停!2》目前已經箭在弦上。而在籌備間隙,董潤年又抽空自編自導了他的首部網劇作品《不討好的勇氣》。

承接《年會不能停!》《不討好的勇氣》同樣聚焦職場話題,也同樣帶有喜劇元素,帶有諷刺手法,來反映和思考社會現實和人性問題,努力在自我表達和市場需求之間尋找平衡點。

故事相對簡單,身為“大廠女孩”的吳秀雅,看似有着穩定的事業和上進的男友,但她的人生卻一直是在別人的安排下按部就班地進行,習慣遷就他人。在一次機緣巧合下,吳秀雅重新遇到高中同學史野,並正式接觸到了脱口秀,她在脱口秀舞台上找到了可以直率表達自我的空間,開始不斷追逐熱愛、勇敢蜕變,逐漸擺脱討好型人格,重新活出自我。

人物關係也相對簡單明瞭,史野和鄭昊都是吳秀雅的男朋友,一個代表着反叛自由,一個代表着爹味説教,一個代表着光明的未來,一個代表着沉重的過去。

在形式上,相比於《年會不能停!》《不討好的勇氣》將職場、情感、心理成長等元素和脱口秀巧妙結合,以喜劇的方式別樣呈現當代年輕職場人的生活困境和心理障礙,填補了國產職場喜劇對討好型人格等相關議題的探討上的空白。

脱口秀舞台入鏡,隱隱之中完成影視和舞台的巧妙結合。舞台上光影交錯,明暗流變,上台的角色們紛紛口吐真言,金句頻出,既增加了看點,又點出核心要義,給觀眾帶來了獨特的視覺享受。

當然,為了展現女主角吳秀雅的成長主線,展現她在擺脱“討好型人格”過程中的掙扎和蜕變,敍事節奏相對《年會不能停!》而言要更加緩慢。

但無論如何也不能否認,董潤年導演在第一部劇集中做出的大膽嘗試,為國產喜劇開闢了新的依賴路徑。

申奧年紀相對較小,和前面兩位師哥師姐的不同,申奧早年主要拍攝短片,自編自導劇情短片《河龍川崗》《潮逐浪》《我不勇敢》等獲獎無數,而後被甯浩壞猴子影業挖掘簽約。

從申奧自編自導的第一部電影《受益人》就能看出,他基本上繼承了壞猴子影業一直以來探討的現實主義母題和相對較為濃厚的商業類型片色彩。

而在他執導的第二部電影《孤注一擲》中,這種創作傾向更加明顯。《孤注一擲》取材於上萬起真實電詐案例,反映出境外詐騙全產業鏈的驚天內幕。

在電影上映的前幾年,國內電信網絡詐騙日益猖獗,許多人因此家破人亡、妻離子散。申奧身邊的朋友曾經也有過類似遭遇,最終走上絕路。這些傷痛觸動和刺激了他,讓他決定將此類題材搬上大銀幕。該片的上映,也無形之中起到反詐宣傳的作用。

《孤注一擲》主要聚焦於網絡詐騙這一社會熱點問題,通過展現詐騙團伙的作案手段和受害者的悲慘遭遇,揭示了人性的貪婪、慾望和弱點,以及在利益誘惑面前人們所面臨的道德困境和掙扎,具有較強的現實警示意義。

同時,《孤注一擲》採用了較為傳統的線性敍事結構,以時間為線索推進,按照事件的發生、發展、高潮和結局的順序進行講述,情節緊湊,節奏明快,能夠迅速抓住觀眾的注意力。

相比而言,申奧於2024年推出的首部懸疑網絡劇《新生》則大有不同。

如果説《孤注一擲》只是宏觀上呈現電詐團伙的暴力和黑暗,《新生》則深入探查個人人性的複雜性,不僅刻畫出“騙人者”的多面性,還呈現了“受害者”的人性弱點,以及原生家庭對個人性格與命運的影響。

同時,《新生》採用了多線交叉的敍事結構,還借用了阿加莎·克里斯蒂推理小説《無人生還》中開創的“暴風雪山莊”模式,以費可之死開場,通過五位“騙局受害者”的講述,如拼圖一般鋪開了費可謎一樣的人生,類似《羅生門》,又類似《公民凱恩》。

《新生》能夠使觀眾在不斷地反轉和猜測中逐漸接近真相,獲得極致地觀影和邏輯推理體驗,還深入探討了人性的弱點、慾望以及人與人之間的複雜關係,引發觀眾對於人性、道德和法律邊界等問題的思考。

相比於更多帶有宣傳性質的《孤注一擲》《新生》顯然在藝術挖掘上更進一步。但仔細看來,仍然延續了申奧對社會現實的批判和關懷,延續了申奧對人性複雜性的挖掘和洞察。

“不是一畢業就有人找你做導演,你也不是一畢業就可以講好一個故事,需要有漫長的成長。”滕叢叢曾説過,“其實導演是相對晚熟的職業,基本上三十多歲能拍自己第一部長片就很不錯了。”

上面三位青年導演,基本上都是在三十多歲拍攝自己第一部長片電影,跌跌撞撞之中,開啓了自己首部劇集的創作。

從電影轉向劇集創作,究竟帶給了青年導演什麼的啓發和收穫?

坦率來講,電影一般總體時長較短,需要在有限時間內集中完成故事講述,而劇集的篇幅則更加寬裕,情節更加舒展。

從某種意義上講,拍電影類似於寫中短篇小説,拍劇集則更像是寫長篇小説,其篇幅差距之大不是一星半點。

比如《不討好的勇氣》裏吳秀雅的成長故事主線,《我的阿勒泰》裏阿勒泰地區人民生活的細枝末節,《新生》的複雜交錯的敍事結構和多面敍事。

篇幅變長,故事的層次感和豐富度肯定也會提升,但相應地,也需要導演把握好創作結構和情緒節奏。

當然,也正是因為劇集篇幅相對而言更長,導演們可以根據劇情需要在不同的情節段落中來回調整節奏。

在這一點上,劇集創作比電影創作更加靈活自由。

篇幅的拉長能夠為人物塑造提供更多空間,青年導演們能夠更加全面且深入地刻畫人物性格,展現人物的複雜性。如《不討好的勇氣》裏逐步成長、突破自我的吳秀雅,《我的阿勒泰》裏從怯懦笨拙變得赤誠勇敢的李文秀,《新生》裏迷霧重重、死因未果的費可。

相應地,羣像戲也因此有了更多生長的空間,角色之間的互動和碰撞,能夠展現出除主角之外更加豐富的社會百態和各色人心。如《我的阿勒泰》中勤勞而堅韌樂觀的託肯,雖為配角,但其形象也光彩動人。

再進一步來説,因為篇幅的拉長,製作週期也會相應拉長。這體現在預算分配上的策略不同。在拍攝過程中,所涉及的場景、演員、製作部門、突發狀況會更加複雜,青年導演們需要在更加有限的預算內,更加合理地分配資源,在製片的統籌安排下,確保作品的藝術質量和拍攝進度不受影響。

此外,電影導演拍攝劇集,往往會自覺或不自覺地代入其一貫的藝術審美。如王家衞導演操刀,《繁花》就自然呈現出港味和滬味交融的電影質感畫面,令人如痴如醉。

還需要特別説明的是,劇集天然而生的彈幕文化,是當下電影生態暫且無法擁有的。彈幕的密集出現,使得創作者能夠更加及時和直觀地獲取觀眾反饋。

導演們可以據此瞭解市場最真實的反饋,從而在後續的創作中繼續優化和調整。

就董潤年、滕叢叢和申奧等導演而言,從電影轉向劇集拍攝,不僅鍛鍊了自身的創作能力和水準,為他們後續的電影創作添磚加瓦,還給他們以及中國劇集市場增添了新的可能性。

畢竟,脱口秀式職場喜劇、民族迷你劇、多線交叉敍事懸疑劇,都是他們相對獨特且新穎的開創。

我們樂於見到更多青年導演在電影之外,多多嘗試劇集創作,不斷開拓自身眼界,提升自身創作能力,持續挑戰自我。

事實證明,他們在,中國電影的希望就還在。