科舉對國家統一的隱形作用_風聞

简单快乐-昨天 17:32

公元1039年,翰林學士丁度給宋仁宗打報告,説朝廷下令修訂的那本書,《集韻》已經修完了。

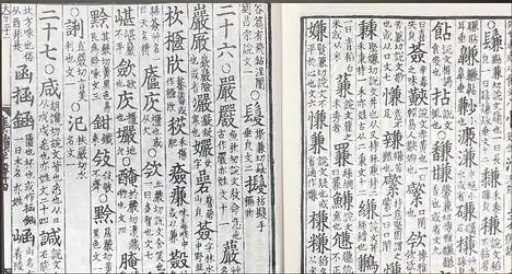

宋朝人特別愛編書,而且是編那種大部頭的書。在仁宗朝之前,所謂的宋代四大書《太平廣記》《太平御覽》《文苑英華》《冊府元龜》,都已經編成了。仁宗朝也沒閒着,繼續搞這種官方主持的大型文化工程。這本《集韻》修了整整五年,今年竣工。而跟它配套的字書,叫做《類篇》,這一本,修的時間更長,一直到1066年,在司馬光的手上,才終於完結。

你説編書這事重要嗎?當時的人可能也不覺得,甚至史書裏都沒怎麼提這事。

站在當時的人立場來看,這一年,肯定是宋朝和西夏的戰爭更重要。但是,是站在1000年的時間尺度上看問題的,官方主持編訂《集韻》和《類篇》,對塑造中華文明的影響,恐怕要更大。

押韻是件嚴肅的事

這兩部書,一部《集韻》,一部《類篇》,他們都屬於字典,但是用法又不一樣。

在傳統上,《類篇》這種書叫“字書”,類似的還有《説文解字》《玉篇》等等。這類書的用法就是:你遇見一個字,既不知道怎麼念,也不知道什麼意思,那就去查字書。根據偏旁部首,找到這個字的説明。用法類似於今天的《新華字典》。

而像《集韻》這樣的韻書,我們現代人看着就有點奇怪了。它是把讀音按韻分成了206個小類。奇怪吧?看到一個字,如果不知道怎麼念,我在《集韻》裏就找不到它。這字典不好用啊。

其實這不是給我們識字用的,而是給古人寫詩作賦用的,對,除了你熟悉的詩,古代的賦也是要押韻的。比如,今天我要做一首詩,第一句剛憋出來,“畢竟西湖六月中”,哎?哪些字和這個“中”字押韻啊?一查《集韻》,哦,和“中”押韻的字有好多,比如“紅”、“同”,好,我就接着寫了,“畢竟西湖六月中,風光不與四時同,接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅。”寫完交卷。當然這不是我寫的啊,是南宋詩人楊萬里的詩。你體會一下,我只要有了《集韻》在手,我知道自己的武器庫裏還有好多字呢,東、童、忠、蟲等等,這個韻部裏還有大幾百個字沒用呢。作為一個詩人,我是手中有糧,心裏不慌啊。

你可能會説:這還用查書啊?只要會説話,就應該知道每個字怎麼念,就應該知道什麼字押這個韻啊。

沒那麼簡單。你就想兩種情況。

一種是韻用得非常險,也就是這個韻部裏的常用字特別少,那就費勁了。熟悉詩詞格律的人可能知道,有幾個韻,字數特別少,古人叫“險韻”,危險的險。比如“江”韻,還有“佳”,韻,你可能一聽,有位佳人在水一方的“佳”,不難啊,什麼花、瓜、拉,不都能押韻嗎?不行,在古人的規範裏,那不是可以押韻的字兒。那佳和哪些字押韻呢?給你念念《笠翁對韻》裏的幾句。“冠對履,襪對鞋,海角對天涯。雞人對虎旅,六市對三階。”你聽聽哈,佳人的佳,居然和鞋子的鞋,天涯的涯,台階的階是押韻的。你瞧把《笠翁對韻》的作者李漁給為難的。這句子都很難懂,都得用很偏僻的典故才行。這哪像那些寬韻,就是字兒多的韻好些啊。比如“一東”的韻,你看《笠翁對韻》裏寫的,“天對地,雨對風,大陸對長空,山花對海樹,赤日對蒼穹。”這多流暢、好懂?字兒多嘛。

古人為什麼一定要用險韻呢?自找苦吃?不是。這是為了顯能耐啊。

蘇東坡就有一首詩,是寫雪的,非要押《集韻》的“二十四鹽”這個韻,這個韻跟咱們前面説的一東比,是出了名的字少,不但字少,而且裏面還有不少是生僻字。先給你念念,“黃昏猶作雨纖纖,夜靜無風勢轉嚴。但覺衾裯(chóu)如潑水,不知庭院已堆鹽。”堆鹽?對,説雪花堆起來就像是一堆鹹鹽。喲,不怎麼美啊。形容雪,還是鵝毛啊,棉絮啊,飛花啊,更合適一些。再看下面兩句:“五更曉色來書幌,半夜寒聲落畫檐。試掃北台看馬耳,未隨埋沒有雙尖。”最後一句是説,我這兒北台上有一幅畫裏有馬,這雪把馬都掩埋住了,只剩下馬耳朵尖兒還露在外頭,“未隨埋沒有雙尖”。瞧把蘇東坡難的,這麼艱難才找到一個意象,一個符合韻腳的字兒,形容雪下得很大。但是不好意思,蘇東坡這首詩,嚴格説來,還是有一句出韻了,“夜靜無風勢轉嚴”,“嚴”在集韻裏,就跟“鹽”不是一個韻。你看,這麼嚴格的限制,大才子蘇東坡也沒轍。這還是蘇東坡,如果是才情一般的人作詩,是不是需要一本書,把所有能押韻的字兒都攤在桌面上,一點點兒地去湊?

這就是古人需要韻書的原因。還有一種情況,古人也需要韻書。

一個字兒的讀音,古今不一樣、各地也不一樣。你覺得不在一個韻部的,未必不是。比如説,“遠上寒山石徑斜,白雲深處有人家,停車坐愛楓林晚,霜葉紅於二月花”,這“斜”,和“家”、“花”在都屬於“麻韻”。反過來,你覺得在一個韻部的,也未必是。比如我問你,“東”和“冬”,這兩個字押韻嗎?我們讀着好像押韻,但是在《集韻》裏,這是兩個韻部。要是在一首詩裏面用了這兩個字押韻,內行人看了就要笑話了。

記得上大學的時候,古代漢語課要分辨入聲字。我因為是南方人,所以用家鄉話就可以分辯,比如“積極”這兩個字,“屋”字,我老家話念起來都很短促,是入所以聲字。北方同學就遭罪了,他們就只好生背。別覺得現代人才遭這個罪啊,古人一樣,很多音為什麼要分在兩個韻部,他們也不知道。比如剛才舉的這個例子,一東、二冬,到唐代的時候就已經不大區分得開了。他們也得生背。剛才説的,蘇東坡把“嚴”跟“鹽”弄混了,很可能,他生活的時代,這倆字在口語裏也已經分不開了。現在你明白了,古人為什麼需要一部韻書?作詩的時候,不可或缺的工具書嘛。尤其是《集韻》的大型韻書,裏面收了3萬多個字。那真是一本在手,作詩不愁。

你可能又會説了,為啥一定要這麼規定呢?這不是文學創作嗎?給點自由空間不好嗎?

寫詞和寫詩得分開論,寫詞在宋代,是士大夫的閒情雅趣,也不怕寫歌樓舞館,用韻就自由得多,經常能看到好幾個韻合着用。但是寫詩和作賦,在古人那裏,可不是什麼文學創作,那是非常嚴肅的事,尤其是在科舉的考場上。平時寫詩,韻腳用得對不對,就是個水平問題。但是到了考場上,寫詩作賦用韻對不對就變成了成績問題、名次問題。而在科舉考場上,那就變成了一個人乃至一個家族的成敗榮辱問題。能不嚴肅嗎?

宋代的科舉考試,到這個階段,已經很把押韻當回事了,説兩個故事,你感受一下。

宋仁宗親政後,有一個宰相叫李迪。這個李迪是真宗朝景德二年,1005年的狀元。不過,李迪這個狀元,還中得挺驚險的。皇帝跟當時的宰相説,李迪的文章最好,意思是這狀元名至實歸。但其實,禮部剛開始報上去的入圍殿試的名單,根本就沒有李迪。不是主考官們眼光不行,而是在之前的考試裏,李迪犯規了,他的賦,押韻就沒押對,這叫落韻。按照當時的規定,甭管文章寫得有多好,只要韻沒押對就是硬傷,一票否決。好在當時的參知政事王旦力挽狂瀾,他説一個讀書人,寫文章韻沒押對,只是有點粗心,不是什麼大事兒。李迪這才起死回生進了殿試,緊接着就中了狀元。你看,在1005年的時候,這種事,還有得商量。

但是再之後,就不會有這樣的佳話了。1023年,也就是不到20年後,另一個比李迪名氣大得多的讀書人,參加科舉考試,州一級的解試,就落榜了,原因一樣,也是因為落韻。誰啊?大文豪歐陽修啊。這個時候,不光是考生落韻了就會鐵定落榜,如果考官判卷子的時候,沒有發現落韻,一經查出,也要受罰。可見,韻押得對不對,在北宋的科舉考試中,繩子是越勒越緊了。

那為啥考試的規則會變得越來越古板呢?因為正是在這個階段,出現了所謂“鎖院”、“彌封”、“謄錄”等等考試黑科技,所有這些措施都指向一個目標——要公平。一場以公平為目標的選拔考試,當然會無限趨向要考客觀題,也就是那種錯了就是錯了、對了就是對了、一翻兩瞪眼、無可辯駁的考試標準。詩文的水平,見仁見智的,很難評定高下的,但是你押韻押得符不符合官方的標準,那是可以查韻書去核對的啊。這不就正好是科舉考試最想要的那種紅線標準嗎?你可以設身處地想想,如果你是當時的主考官,你把住這類紅線,才能夠讓落榜的人心服口服。反過來,你膽敢在這類紅線上對人網開一面,其他考生的口水都會把你淹死。所以王旦替李迪説話的那種佳話,在北宋之後,就再也不會有了。

這也進一步説明了,為什麼大宋朝這個時候一定要編一部權威的韻書了。這部大書往這裏一放,是非對錯就以它為標準了。這是科舉考場上的定海神針啊。

我説到這裏,可能還是有人會覺得,這個宋朝人哪,真是文弱啊。這一年,宋夏戰爭馬上就要打響,朝廷不去厲兵秣馬地備戰,還要吟詩作賦,搞什麼押韻,出什麼參考書,讓讀書人死記硬背。這樣培養、挑選出來的人才,怎麼有能力管理國家、應對挑戰啊?

如果你這麼想的話,那就還是低估了音韻這個事兒的重要性了。

語音是件國家大事

音韻這個事太重要了。對什麼重要呢?不是對文學創作,甚至不是對科舉考試,而是對中華文明本身。

要理解這個問題,咱們先把《集韻》這本書放一放,來説一個人。這個人你可太熟了,蘇軾,1039這一年,他兩歲,此刻,還生活在四川眉州紗縠行的蘇家老宅裏,也就剛剛會走。但是,此後的60年,蘇軾走遍了大宋疆域的東西南北。

他的家鄉眉山,算是大宋疆域的西部。然後,再過17年,他們父子三人就要出川,離開家鄉,到京城趕考。此後,不管是因為做官,還是因為貶謫,蘇軾的足跡,往東,去到了杭州、湖州,快到東海邊了,往北去到了定州,那已經是宋遼邊境了,往南,一貶貶到了天涯海角的儋州,也就是海南島。還有,他也在今天的安徽、湖北,算是大宋疆域的腹地做過官。最後,他死在常州,葬在河南。

可是,你想過沒有,蘇軾走遍三山五嶽,所到之處,他説什麼話?怎麼跟人交流?現在中國各地有方言,1000年前的宋朝,那更是如此啊。蘇軾可是一個四川娃,19歲之前都沒離開過家鄉,他去開封趕考,中了進士,上了朝堂,怎麼跟皇上對答?怎麼跟同僚辯論?後來去當地方官,又怎麼主持政務,怎麼結交當地人呢?

這裏先説個普遍的誤解,看見網上有人用今天的河南話讀宋詞,説那才是讀宋詞的正音。咱們必須説,那可就差了十萬八千里了。那真相是什麼呢?

有一個小故事。話説真宗朝的宰相寇準和丁謂,有一次在政事堂辦公,閒聊的時候,就説起天下哪裏的語音最正?寇準是北方人,丁謂個南方人,他倆各自的家鄉話就不一樣。寇準説,那得是洛陽話,注意,他説的可不是當時的京城,開封話,而是洛陽話。但丁謂不同意,丁謂説,四處都有方言,唯有讀書人的口音是最正的。丁謂可算是一語道破天機。對,蘇軾走遍大宋,説的不是京城裏老百姓的話,什麼開封話、河南話,而是全天下讀書人通用的話。

丁謂説的讀書人的話,是一種什麼話呢?

這就要説到這套《集韻》了。別看《集韻》是在仁宗朝編修的,但這本字典給每個字標的音,既不是當時北宋都城開封老百姓的口音,也不是當時其他什麼地方的口音,而是一種有復古色彩的讀書音。《集韻》標的,就是當時讀書人的口音。

順便説一句,寇準的説法,也就是洛陽話最正宗,其實也不算錯。為啥?因為《集韻》的前身是《廣韻》,廣韻的前身是隋唐時期的《切韻》,而《切韻》,有學者就認為,代表了南北朝晚期的洛陽和金陵的士族所使用的語音。所以,寇準和丁謂的觀點都有道理。

今天的語言學者有一項成果,就是復現了宋代讀書人的口音,比如有人讀蘇東坡的《水調歌頭》,你可以品一下,宋朝人是怎麼朗誦“明月幾時有,把酒問青天,不知天上宮闕,今夕是何年”的。

得強調一句,這只是現在學者的推演。古人到底怎麼説話,我們可能永遠也不可能知道了。但是你肯定聽出來了:這不是河南話,更有一點接近今天的廣東話、福建話或者浙江話。

好了,下一個問題來了:漢語方塊字,統一字形,還比較容易,秦始皇就做到了嘛,書同文車同軌嘛。但是,在疆域如此遼闊、地形如此複雜的古代中國,要實現語同音,太難了。那時候既沒有廣播電視錄音機,蘇東坡在老家的時候,也沒聽過有推廣普通話的國家政策啊。那中國人的老祖先又是怎麼做到的呢?現在看來,那是一套奇妙的組合拳。主要就是三招:韻書、科舉詩賦,學堂誦讀。這套拳,宋朝打得尤其漂亮。

第一招,就是制定語音標準啊。標準是什麼啊?就是韻書啊。剛開始是文人自己編,到宋代就有了官方修的《集韻》嘛。國家花這麼大力氣編韻書,可不光是規定了什麼字跟什麼字能押韻,而且每個字都給出了官方審定的讀音。這種事作為國家工程,皇帝親自下詔,組織讀書人編字典,而且由朝廷下令刊刻頒佈,這個文化自覺,就是從大宋朝開始的。

第二招,就是推廣,最好的推廣方式,就是考試啊。現在你明白了,為什麼科舉考試一定要考詩賦?其中一個原因:有這一條管着,讀書人就更能下功夫學習正音。全天下的讀書人,只要你想參加科舉,就自動統一在同一個語音系統裏了。科舉考詩賦,考的不光是文學才能,也是語同音的水平,這恰恰進入官僚系統的必殺技,你不光是識文斷字,還得跟皇上,跟五湖四海的同僚能交流才行。

前面説了,口音是會變的,所以,也不是一本韻書編好了就萬事大吉,事實上,從宋朝以後,官方頒佈韻書,就成了一個傳統,歷朝歷代都在修修補補,一直到晚清,1901年的時候,廢除了八股文、試帖詩,它才算告別歷史舞台。

你説不對啊,科舉考試不都是答卷子嗎?不用出聲啊,怎麼就統一口音了?這離不開第三招:學堂誦讀。

我們小時候上學,都有早讀課,要整齊地大聲朗讀課文。要知道,這是中文教育的一個獨有的現象。反正在西方的學校,你是不大會聽到什麼“教室裏傳來琅琅的讀書聲”的。

對,漢語裏,有兩個指代學習的詞,“讀書”和“唸書”,你看,都是帶聲音的。這不是一種修辭,而是中國古代教育的基本形式。魯迅的《從百草園到三味書屋》,寫他小時候怎麼上學堂的,就有這麼一段。私塾先生老師大喝一聲——

“讀書!”大家放開喉嚨讀一陣書,真是人聲鼎沸。有念“仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣”的,有念“笑人齒缺曰狗竇大開”的,有念“上九潛龍勿用”的,有念“厥土下上上錯厥貢苞茅橘柚”的……

其實不光是念,如果是傳統的學堂,還有調兒,像唱歌。小時候還見過老先生這麼讀書。我是不會了,有機會你可以試聽清華國學院四大導師之一的,語言學家趙元任的錄音,他吟誦的《楓橋夜泊》:月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船。

請注意,各地的方言吟誦並不一樣。趙元任先生是常州人,所以這是常州讀書人的吟誦,換了一個地方的讀書人,吟誦會不一樣。每個人,每篇詩文也都不一樣,有自由發揮的空間,並不完全是照譜唱歌。但是哪些字是同音字,哪些字互相能押韻,又都在韻書的框架之內。

正是靠着四散在中國鄉村、城鎮的學堂,不管是官辦的太學,還是民間的私塾,靠着學堂裏琅琅讀書聲,中國的讀書人,學會了一種可以讓他們可以出門做官、走遍天下都不怕的共同語。這種話,在歷史上被叫做“官話”。

你別覺得這有什麼奇怪。其實歐洲的拉丁文也是類似的現象。歐洲的大學裏,語言一度只教拉丁文。各個國家自己的民族語言,是不能登大雅之堂的。19世紀以前,英國人上大學,並不會去專門研究英國文學作品,這些上不得枱面,都是自己在家裏隨便讀一讀的。要考察一個人念沒念過書,不是看他的母語如何,而要看他的拉丁文功力怎樣。這麼一來,拉丁文便成了知識階層、文化精英的身份象徵。懂拉丁文的,就是文人雅士,不懂拉丁文的,就是普通百姓。

你可能看過《魯賓遜漂流記》,講的是魯濱遜荒島求生的故事。小説快結尾的地方,有這麼一個情節,魯賓遜和僕人一道,從野人手裏救下了一個白人。書裏是這麼説的——

當我的僕人星期五正朝他們射擊的時候,我拔出刀,割開綁在那個可憐的受害者身上的草繩。給他手腳鬆綁後,我扶他起來,用葡萄牙語問他是什麼人。他用拉丁語回答:“基督徒。”

你看,這個故事就有意思了,魯濱遜自己是個英國人,他當時之所以用葡萄牙語問,是他生活的那個年代,葡萄牙才是海上霸主,在這麼個鳥不拉屎的荒島上,突然遇到個跟自己樣子差不多的白人,大概率是葡萄牙人。其實呢,這個人是個西班牙人,他其實根本沒聽懂魯濱遜那個半吊子的葡萄牙語,但是顯然,這個人也覺得魯濱遜沒準兒是個歐洲人,所以他就拿歐洲通行的拉丁語來回答了。

在那一刻,在遠離歐洲萬里之遙的南太平洋上,兩個歐洲人,通過歐洲共同語拉丁語,實現了溝通。

現在你就明白了,詩賦之學、音韻之書,在中國古代之所以那麼重要,不是因為文學藝術閒情逸致,它是偌大的一箇中華文明的強力粘合劑。

讀書人精神共同體

過去我們總是講,秦始皇搞的“車同軌、書同文”,統一文字是中國文化的強力粘合劑。但是,提醒你的是,中國古人還搞了一個我們不太注意的大工程,就是語同音。這其實更隱蔽、更困難,實際效果看,也更有用。

你不覺得嗎?中國文化的粘合效應也太好了。我們已經很習慣自己生活在一個大國。家裏老人從哈爾濱飛到三亞去過冬,或者一個上海人飛到烏魯木齊出差,5個小時。這個距離,要是放在歐洲,那就是從東邊的白俄羅斯,飛到西邊的葡萄牙,中間要經過波蘭、德國、法國和西班牙。但是在中國,這也就是個國內航班。

不僅是空間大,而且時間也長。一箇中央集權的、多元一體的、超級疆域的大國,居然在公元前221年秦朝建立就出現了,距離我們今天在的宋仁宗,超過1000年,從宋仁宗往後,又過了將近1000年。中間雖然也有分分合合,但就是沒散攤子。這是整個人類文明史上的獨一份。簡直就是個奇蹟。

注意啊,這是在農耕時代的技術條件下做到的。農耕時代最大的社會現實,就是人口分散,有無數個經濟上自給自足的村落啊。這種村子,和外界的人員、物質、信息的交換都很少。在這個社會基礎上建設一個統一的大國,也太難了吧?想想印度就知道了。同樣是小農經濟,在英國殖民者到印度之前,它更像是一個地理概念。在那片土地上,有無數的種族、部族、語言、宗教、文化,彼此既不認同,更談不上統一。就算是今天,印度獨立快80年了,全國還是有1000多種方言,全國發行的法幣盧比上,印着15種語言的文字。但是中國做到了,長期統一,即使統一被打破也總有機會回覆原狀,這是怎麼做到呢?

北大法學院蘇力教授的這本《大國憲制》。其中就提出了很多解釋。這本書給我的見解就是:這可不是什麼天然的因素導致的,這就是中國人祖祖輩輩持續努力的結果。

舉個例子,過去有一種説法,説歐洲之所以小國林立,是因為那邊的地形支離破碎,不利於統一。而中國呢,在東亞這片大陸上,北有大漠,西有高山,東邊南邊全是海,就圍出了這麼一個獨立的空間,所以有利於統一。其實這個説法經不住推敲。

別的不説了,中國境內有長江這樣的天險,第一座長江大橋,那還是1949年之後才建的。古人其實是很難跨越的。還有,像太行山、秦嶺這樣的天然分界線;像關中、四川這樣的易守難攻的地理單元。但是你再看歐洲,不僅山地面積比中國要少得多,它裏面的的河流比如多瑙河也不大,不但不成為地理障礙,還很適於通航。所以它不僅不構成阻隔,反而可以打通歐洲的地理。即使對於古人來説,從歐洲大西洋沿岸一直走到伏爾加河,一路都是平原。按説這種地理特點,更易於形成統一國家啊。但是很奇怪,是中國而不是歐洲形成了統一的國家。為啥呢?

還有一種説法,也是似是而非的。

説中國之所以統一,是因為方塊字。乍一聽,這個觀點有道理。對啊,西方人用的拼音文字,各地人説話漸漸地不一樣,書法寫下來的文字就不一樣,時間一長,沒法溝通,所以就分裂了。而中國人很幸運啊,用的方塊字,字形和讀音本來就分開的。所以,各地説話雖然互相聽不懂,但是文字是統一的,是能交流啊。

但其實,這個邏輯也有問題。方塊字並不意味着就是字形不變的文字啊。要不為啥秦始皇統一中國之後,還要搞什麼“書同文”呢?就是以秦國文字為基礎,參照其他六國文字,全國統一以小篆作為官方文字。這説明,只要沒有中央政府的強制,即使是方塊字,在使用中是很容易亂的啊。

這兩個例子都在説明同一個道理:哪裏有什麼本來如此的好條件?都是祖祖輩輩的中國人用行動創造出來的。就像彼得·德魯克説的,“預測未來的唯一方式,就是創造它。”

如何能在古代的技術條件下,讓一部分人,就是讀書人,雖然不是絕對的語同音,但是他們之間至少能交流,這也是付出了巨大的努力的。

請注意,這種努力要對抗的,還不僅是自然進程:大家分散在各地,交流得少了,所以語言文字漸漸就不統一了。其實,還有一種更積極、更主動的力量,需要去對抗,那就是地方精英的天然的離心主義傾向。

得承認,人羣中就是有一幫能幹,而且不甘於人下的傢伙。他們是一定要做一番大事的。如果不能成為全國性的精英,他就必然成為地方上的精英。你別覺得這是聳人聽聞。看看歐洲的歷史就明白了。

歐洲中世紀的時候,書上的文字都是拉丁文。這和中國古代的書同文是差不多的。但是説話呢?沒辦法統一,所以各地都有各地的方言。很正常吧?跟中國也差不多吧?結果呢?結果就是一旦某個地方出現了精英,利用當地的方言創造出了偉大的作品,這種方言,就很難再消失了,操這種方言的人,隱隱然就會出現要獨立,要成立主權國家的傾向。而這種方言,就會成為未來這個主權國家的官方語言。

這樣的例子還少嗎?但丁對意大利語、普希金對俄語的貢獻就在於此。更典型的例子是馬丁路德。德語原本只是一種不登大雅之堂的中歐地區的方言。馬丁路德用這種方言翻譯了聖經,統一甚至可以説就此創造了標準化的德語和德文。這件事的後果可不會侷限在語言領域,他一定會往政治領域發展,德國這個國家就從此輪廓清晰、逐漸成型的。

聽明白這個道理,再回來看我們古代中國,就會倒抽一口涼氣啊。如果全國精英之間的語言溝通問題始終解決不了,這個國家可能在歷史的中途也就解體了。

但是這件事在中國確實沒有發生。除了我們前面講的在語音上的努力:制訂官方標準音、編《集韻》這樣的工具書、推廣科舉考試、學堂誦讀等等,其實還有很多制度配套。舉個例子:“異地當官”的制度。

一個人考上了進士,在家鄉享受光宗耀祖的榮譽可以,但就是不能在家鄉當官。如果讓官員在自己的家鄉當官,很容易導致官民勾結、地方勢力固化。要當官到別的地方去當。但是,這會帶來新的問題:官員都是外地來的,跟當地老百姓語言不通,怎麼處理政務?打官司,老百姓説話你也聽不懂啊。別忘了,科舉可是全民遊戲,考中當官的是少數人,還有大量落榜的讀書人呢,他們也受過一定的官話訓練。這裏頭,很多人就成了紮根本鄉本土,配合官員工作的“吏”。這就形成了一個非常有趣的局面:

第一,這種異地當官的制度,從大國的視角來看,有個很大好處,就是讓受過教育的人,變成了天下的精英,而不是地方的精英。讓一個人的才能在全國其它地方,而不是他的家鄉發揮作用,地方上就不容易鬧分裂、鬧獨立。甚至,那些教育特別發達,特別能出進士的地方,等於變相用讀書人支援了其它地區。

第二,異地為官,還有一個好處。你想啊,一個人去外地當官,你新來乍到的,肯定沒多少抹不開面子,非得照顧的親戚、朋友、熟人吧,那當地老百姓就比較容易相信,你能秉持公心。更有意思的是,因為會説官話的畢竟是少數人,當地的土豪和外來的官員打交道,要是自己説不了官話,那中間就可能站着個翻譯,暗中勾兑就不大方便了,這多多少少少也能遏制一點腐敗。

第三,那些吏雖然熟悉當地情況,也容易勾結豪強,比如,《水滸傳》裏面的宋江,那就是典型的吏啊。那跟當地勢力勾結得!有人劫了生辰綱,他能給通風報信放跑了;他自己殺了人,衙門裏也有人庇護他。站在國家治理的角度來説,這樣的人還得了?但是放眼整個權力結構,他們的影響力畢竟只是在當地,他們的手裏畢竟沒有很大的權力。説到底,他們還是要聽官員的。

你看,這麼一個能夠形成制衡關係的一個權力結構,它的底層基礎設施之一,其實就是我們今天聊的官話,或者詩賦音韻之學。

更進一步看,中國的士大夫們,雖然出生在各自的本鄉本土,但他們只要上學讀書,他們就會隱隱然地結成一個語言共同體;只要他們考上科舉當上官,他們就會區別於家鄉的所有人,結成一個利益共同體;更進一步地,他們還會結成一個精神共同體。

這個精神共同體具有很強的超越性,超越鄉土,超越家族,甚至超越時空、超越現實。

現在講的是1039年,再過7年,到了1046年,范仲淹就要寫出“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂。居廟堂之高則憂其民,處江湖之遠則憂其君”這樣的名句了。

你看,這樣的句子,超越了任何具體的鄉土,它的尺度是“天下”;也超越了任何具體的人,他的胸懷裏既有廟堂,又有江湖。而這個句子本身也在超越時空,直到今天,還能在我們的心裏迴響。

這才是中國讀書人真正的精神空間。這裏面有美文、有詩篇、有往聖絕學、有太平理想。這種理想,隱形中支撐了中國的統一。