中國現實主義影視作品與韓國的有什麼不同?_風聞

segelas-自由撰稿人-电影学硕士已毕业,但仍旧略懂皮毛57分钟前

週末和圈內朋友有聊起了這個話題:中國的《我不是藥神》《堅如磐石》等與韓國的《熔爐》《素媛》相比有什麼不同?

先説個總結吧,中國的現實主義電影,很多會採取傳統概念中的新現實主義風格,固定機位、中遠景自己、客觀視角,戲劇層面則非常貼合最“地氣”的真實生活,以呈現出絕對的真實性。觀眾在客觀的視角中審視人物與其背後的社會現實狀態,每一處細節都由於事件本身、情緒狀態、表現形式的真實性,而形成了觀眾對自身生活的高度契合感,由此反推出對電影外層面的思考與感受。並且,這又天然地形成了一種冷酷感,帶來了社會本身的無情。

韓國的現實主義電影則是奇觀與奇情化的存在,他們會設置最極端的情境,最極致的事件,最嚴峻的打壓,最激烈的反抗,以及呈現方式上的高度概念化、象徵化,甚至所謂的“成人黑色寓言”,以此放大現實的醜惡與壓抑,對“程度”的強化遠大於對“絕對現實感”的營造。

二者在調性上的不同,也決定了他們傳遞、引導觀眾的側重點差異。中國現實主義電影更着重於“讓觀眾思考”,與自己接觸到的生活互相印證,客觀地思考作者的觀點、呈現的人事內裏,情緒是思考之後的附加結果。現實主義電影的一大部分意義,在於對社會---特別是負面部分---全貌的客觀呈現,挖掘其本質層面,並引發觀眾對此的判斷,產生不滿與反抗,而又往往轉變為無力的挫敗,對社會的不可變產生絕望感。中國的現實主義電影,優秀作品會通過調動觀眾思考、與自己生活互相印證的方式,讓他們判斷得出結論,從而產生相應的情緒。

相比之下,韓國的現實主義電影則“藝術”很多,將一切放大、誇張之後,讓醜惡的人類直接變成怪物,而觀眾則陷入了最直觀感受到的巨大情緒之中,以此形成最“單刀直入”的感性反應,直接地憤怒於作品極端化放大的社會現象。其情緒產生過程中的“思考”成分相對較少,因為事件的奇情、奇觀、極端化形式會淡化觀眾藉助自身記憶與認知的理性分析,而是完全處在導演設定的非日常情境之中,完全跟隨着導演對其世界觀的呈現而行。

韓國電影中,導演對現象進行極端化的再解構,這其中包含着他對基礎社會現象的理解與思考,對觀眾則是“再解構”狀態中的引導,產生的感性反應遠大於獨立的理性判斷,因為觀眾的生活體驗與影片實際上是有所隔絕的,無從認知其合理、切實與否,只能跟着導演的思路,先天將之當作“正確”,只需要產生對其本身與基礎社會現象的感性情緒,憤怒、反抗、壓抑、挫敗、絕望,就算是完成了現實主義電影的“呈現社會,反抗社會,批判社會”意義。

具體案例(結論如上,下文較長,可選擇閲讀)

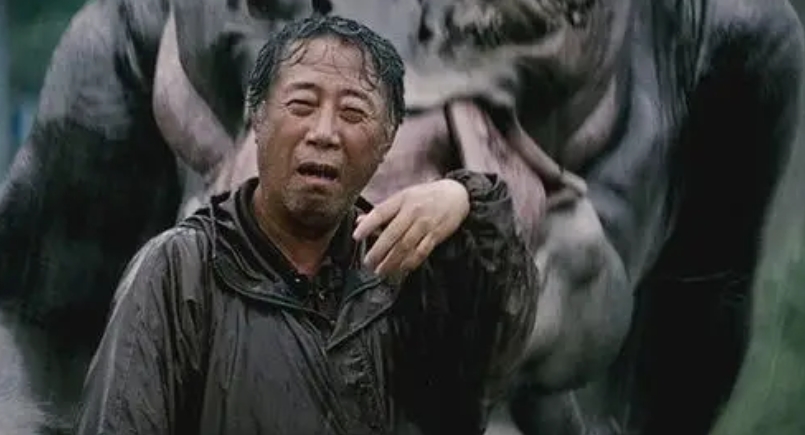

中國的現實主義電影,大家都比較熟悉,且相對“標準”易懂,在這裏不一一舉例。對韓國的“極端再解構”式現實主義電影,以奉俊昊的《漢江怪物》為例,進行詳細的説明。

《漢江怪物》時期的奉俊昊處於向成熟期過渡的階段,在創作上開始有了更多的電影邏輯表達嘗試,寓言性的使用也更多,不再停留於完全的現實主義風格,而又沒有後期那樣更極致,而是介於二者之間。同樣是表現一種政治向的議題,《一級警備區》顯然非常“樸實”,人物和舞台都在微觀層面上非常貼近最敏感的部分,用戲劇衝突呈現了民族與政治的主題:同一民族的雙方自然而然地建立了情感共鳴,卻因美國的劃線而被迫敵對,他們僅有的反抗只能停留在面對面警備時的偷偷眉目交流之上。

而到了《漢江怪物》,他的表達和態度則有所變化。奉俊昊呈現了一種“平和日常之下的被迫害實質”,並將這種對韓國的迫害由單純的美國政治施壓延伸到了更寓言化的形式上,變成了對韓國“環境”之河流的直接破壞,怪物正是從中而來。

非常有趣的是,怪物既是美國施壓的結果化身,同時也是被迫害而變異的受害者,是男主角等人一樣的“底層”,它正是由最普通的魚變異而來,這讓它與男主角一家的相互攻擊變成了底層的內部衝突。並且,序幕中的路人因釣魚而被怪物吃掉,甚至已經帶來了對影片最終主題的表現:“怪物”是相對於“垂釣者”的下層者,也是男主角一樣的“底層”,它似乎完成了對上層的逆襲,對應着後半部中一家人對韓國政府的反抗,實際上這種逆襲卻不過是“魚對無辜路人”的攻擊,雙方都是美國領導韓國政府進行生化實驗的污染受害者,由此將兩個階層歸於一體,真正存在的層級分化只有“美國與其他”,被動受制的“韓國”本身即受害者。

這構成了對本片政治性主題的暗示寓言。怪物與韓國人都受到美國的迫害,他們所做的卻只是相互敵對與殺傷,而美國官方則只在極其有限的篇幅中隱約出現。這無疑指向了兩韓的現狀---韓國與朝鮮敵對仇視,自身社會也有着經濟與內政外交的非自主危害,而真正的始作俑者美國卻無人關心,甚至從未出現在影片對應的“世人視野”之中。

在正片開始後,奉俊昊依然以“日常的打破”為主,集中展示了韓國普通民眾面對黑暗力量的”先無視,後無奈”,這正是他們對生活隱患與其元兇之“社會真相”的無認知。男主角首先展示的是“無視”,他以入睡的姿態出場,幾乎被小孩偷走商品而毫無察覺,奠定了他對危機的“無視”。而後則是“啤酒”,它是全片最重要的隱喻符號,寄託了男主角對美好生活的嚮往,想靠賣酒來創造未來,卻也因其“麻痹神經”的實際作用,成為了對生活積極希望之虛幻性的揭示物。在這裏,它成為了父女交流感情的媒介,一起喝酒看比賽,同時也是提供給客人的商品,客人們在此時的郊遊對應着他靠啤酒而努力的美好生活。

而在“虛幻性”上,奉俊昊則讓男主角用啤酒去餵食怪物,充分表現了其對生活悲慘真相的無察覺,沒有意識到自己的美好寄託不過是泡影。啤酒罐的“破裂”正是對泡影的打破,而破裂與漏氣構成了女兒被怪物掠走的前導,卻沒有被男主角認知,暗示了他對社會的認知遲鈍。在女兒被怪物抓走時,她從懵懂中察覺怪物存在的契機,也同樣是是啤酒罐倒在地上的“破損噴酒”,形成了對泡影的無知與覺察--對比男主角,女兒對生活真相的感受更加敏鋭,而她也會繼續看到“啤酒的破損”。

在序幕中,奉俊昊讓不同形式與程度的“悲劇”與人物的性格關聯起來,讓人物成為了社會真相的被動參與者,他們當然是受害人,承受了性格象徵的“不可抗力”,也因此而親手導致了各種“悲劇”,對應着對韓國社會無從察覺真實面與其根源,從而導致自身所處的惡劣命運。“痴呆的男主角對偷竊無從察覺,猶豫的姑姑則導致了比賽的失利,在更生活化且貼近人物的層面上暗示了“人力在不可逆之命運(性格)面前的弱小”。特別是姑姑,似乎就像解説詞一樣地“猶豫是她一直以來的問題”,最終無法解決它。性格即是被賦予的不可改之天命,而片中的“天”則是同樣不可被改變的“美國籠罩”。這種“無察覺”也直觀地體現在了對怪物的交互之中。在女兒和爺爺拉上窗簾看姑姑比賽的段落中,她們與外面的怪物殺人保持平行,表現了日常的暫時維持,在怪物臨身時方才後知後覺。眾人當它是魚而紛紛投餵,直接導致了怪物的上岸殺戮,將這種表達從一家人擴大到羣體層面,是全片中反覆使用的操作,也給家人賦予了“國民羣體代表”的寓意。

在影片的展開之中,奉俊昊嵌套了一個三層式的結構,最底層是男主角的家庭內部,第二層是其家庭之上的韓國政府,最高層則是韓國政府之上的美國政府,每一層的雙方都在保持着強勢與弱勢的不平等交互,又受制於更上一層而成為更宏觀維度之下的弱勢存在,而最上層的不平等構成了所有層級的問題根源,籠罩了一切,卻終究沒能被下方之人所察覺,因此下方也就無法解決各自圈層的內部問題。

男主角與其家庭身處於最底層,他們的內部摩擦是最無必要的,所有人都出自親情,也都是上層韓國社會的弱勢者,對改善生活的美好夢想最為純粹。他們一直以來都在逆來順受,在“美好”極致之象徵的女兒面臨毀滅時,曾經的樂觀信念終於崩塌殆盡,由此開始了對上層的反抗,卻最終由於對“最上層之美國籠罩”的無從察覺,反抗的矛盾落到了空處,就像他們曾經對國家給予生活未來的樂觀一樣,根本無從着力、無所去向。在家庭內部,我們看到了每個人之於韓國社會的弱勢,又各自代表了韓國普通人對待國家的不同態度。男主角對國家有樂觀的信心,相信明天會更好,女兒卻被怪物吃掉,而怪物則是美國利用韓國製造生物武器的副產品,是韓對美之“服從性弱勢”的社會結果,意味着國家政策對他美好生活願景的消滅--在明亮到過度的光線之中,他身處於虛幻的“美好生活”裏,眼中卻是怪物的模型,為了未來而積攢的存錢罐也顯得諷刺起來,隨後被政府機構強行帶走,開始了非人道的隔離壓迫。

姑姑則更進一步,希望能夠為國爭光,比聚焦於“韓國內部美好”的男主角看的更遠,想要在國際賽場上面對其他國家,給韓國取得榮耀,這實際上代表了對韓國之在世界中獨立性地位的樂觀態度,比男主角更加積極。但她的性格讓她只能在韓國內部取得相對的成績,卻終究無法走到國際賽場,作為人之根本的性格因素暗喻了韓國的“本質”,終究無法以獨立的姿態走入國際平台,正如它不得不犧牲自己的環境,為美國提供生物實驗的場所,並且承擔“負面風險”:污染導致的怪物正是對韓國作為“美軍東亞前哨站”地位而承擔風險的象徵,美國利用韓國去針對近鄰中國,打意識形態暗戰,而韓國也會首當其衝地成為明暗鬥爭的犧牲品。姑姑代表了對韓國表面上的“當代化發達獨立國家”屬性擁有樂觀態度的韓國人,也是“表面韓國”本身的一種象徵,她從事的射箭運動正是韓國在國際社會上爭得存在感的重要媒介,在奧運會上頻繁包攬金牌,起到後世的kPOP與韓劇同等的作用,而她的性格缺陷與“登陸國際”失敗也就是韓國作為附庸國的真相。

姑姑和男主角是一家四口之中的相對積極者,對韓國內部的社會未來、在國際政治中的獨立性,抱有同樣樂觀的信心,這也對應了韓國的“內政”與“外交”。相對來説,父親和弟弟則是韓國社會的消極者,承受並反映着國家的真實一面。父親看到了政府的腐敗與墮落,卻不會反抗它,而是完全配合地趨炎附勢,勸説男主角與政府合作,對官員點頭哈腰,更是靠賄賂來達成目的,代表了韓國在人心、思想層面的真實。弟弟就業困難,因此對政府極為憤怒,代表了韓國在經濟形勢之客觀層面的真實。

在前半部中,奉俊昊始終重複着下兩層的爭鬥,家庭內部會在爭鬥與和解之中切換,而他們的每一次爭鬥都會由第二層由不同形式所引發,並伴隨着自身對第二層的反擊。“怪物吃掉女兒”成為了韓國現行社會弊端極端爆發的象徵,女兒事實上仍然存活,意味着韓國社會在客觀上的光明仍存,其黑暗現狀並非不可扭轉,也不是人們必須接受的唯一結果。但是,當一家四口各自發揮性格特點,用自己的社會態度與象徵“集體”的醫生交涉,想要合法正當地去救女兒的時候,卻只是得到了對方的無視。負面的現狀並非絕對的“不可能改變”,而是在官方集體的主觀意志與行為中,變成了“無視可能性與決定不改變”的結果。這種意志導致了普通人的消極扭曲,成為不良現狀的部分結果。

值得注意的是,奉俊昊引入了“怪物化異變”的概念。男主角變成了“怪物”,彷彿自己真的成為了社會問題的根源,對應着現實裏的諸多極端事件與其犯人,也從一個新的角度上呈現了“政府在不被察覺之間的壓迫”。然而,怪物事實上也是韓美合作的負面結果,其本身是“受害者”在社會層面上對“所有個體”的具象。因此,男主角的怪物化,併成為政府發動輿論去追擊的“元兇”,被定義為“傳播病毒,導致社會混亂”的問題來源,就象徵着被同等定義的現實人事,是韓國政府的一種“甩鍋”,洗脱自己、轉移矛盾,對普通人構成又一種更極端形式的壓迫。這也對應着男主角在劇情中的心態,彷彿因為自己救別人的“過失”而導致了女兒的被吞,甚至在家庭內部也被指責,實際上卻並非如此,意味着韓國普通民眾對社會混亂的認知侷限性--實際上是國家的集體性問題,卻被歸結到個體層面,將更宏觀的弊端變成“極端個案事件”。

在人物的認知之外,則是真正導致個體“怪物化”的集體根源,在個體無從察覺的潛移默化之間改變着他們。病毒感染對應的消毒液、口罩,在畫面環節貫穿了全片,而與之配合的劇情環節則是“對男主角傳染怪物化病症的應對”。然而,傳染實際上是韓美兩國政府掩蓋軍事生物實驗泄露之過錯的虛假説辭,只是為了鬧出足夠的社會混亂,引發國民的不滿,並將這種不滿引到對外的角度,即非常具有現實感的“內部階層矛盾轉化為外部民族矛盾”,是每個國家都慣常使用的經典手法。

奉俊昊也給出了非常具體的指引,在作為官方輿論工具的新聞之中,我們聽到了“與中國SARS同源”的説法,韓美由此將矛頭指向了中國。在影片內部,這是他們的轉移矛盾之法,同時更具有現實意義,現實裏的韓國也正處在中美意識形態交鋒的前沿,被迫承受其等同於“怪物污染”的風險,卻又不能言明,只能“積極配合”。“怪物”是韓美合作對韓國社會的惡果,包括了各種方面,從經濟、政治、獨立主權,到對外的意識形態問題,從中國到更加嚴重的“韓朝”。

而與新聞同步的,則是代表傳染應對的消毒噴霧--先是在醫院之中,隨後在鏡頭的剪切中擴展到了外部的空間,由前者的小“官方環境”擴展到了外部,讓整個國家成為官方籠罩的區域,而醫院隔離、消毒殺菌、防止傳染,都只是虛假的官方説辭而已。

對民眾的謊言,以及圓謊的種種極端手段,才是“噴霧與口罩”的真正形態,它們構成了“怪物異變”這一男主角錯覺的羣體化形態,是以其“不真實、不必要的出現”所形成的人為主觀性壓迫,在新聞的謊言與噴霧擴大的剪輯中籠罩了整個國家,讓所有人都深信不疑,甚至在身體與生活上真的承受了其後果,生理上的異變與傳染不存在,但心理與命運的“惡化”卻是人為謊言所導致的真實結果。

男主角不停躲避着不必要的虛假追緝,是持續性的“受壓”表現,而他本身的怪物化也有着相應的設計表意:他第一次在醫院感受到背部的異變,實際上只是他被告知“傳染風險”之下的錯覺,產生根源是政府的謊言,因此也會被相對應的“社會希望”(女兒的電話)所打斷,而更持續且清晰的“異變”則是為了説服醫生的怪物表演。更進一步地説,他為了虛假傳染的“檢查身體”而被醫生(集體)要求禁食,在人為的物質分配不均之壓迫下才偷拿出了章魚罐頭,隨之看到了肢節,引發對怪物化肢體的聯想,出現了錯覺,同樣在細部上將源頭指向了“集體”。

甚至連作為誘因的“食物”,都凝聚着奉俊昊的心思,它代表着人們維持基本生計的物質資源,由於影片中的“金錢”之物質升級的消費主義形成區分,後者是美國帶給韓國的扭曲社會觀念,以及萌生階層固化的根本,後者的分配不均--男主角被韓國醫生要求“禁食”--導致了前者對應的底層基本生計困境。在這裏,男主角偷吃食物的行為半途而廢,反而因此產生了“怪物異變”的錯覺,正暗示了“生計不得”的生活現狀,以及“美國控制韓國”之原因在“謊言導致錯覺”形式上的呈現。男主角身處底層,想要存錢改變未來,顯然不是韓美合作成果的獲得者,因為階層固化導致了資源分配的極度不公,而底層的他只能是負面結果的承受者,變成“怪物”,並進一步地因自己的被壓迫之扭曲黑化,淪為極端事件誘發社會問題--傳染其他人--的虛假“元兇”,受到“追緝”的後續壓迫。

在第一階段,奉俊昊也多次而詳細地展示了這一點。在噴霧從醫院擴大到外部的剪輯之中,“受害者”也隨之擴大,從醫院裏拿着錢想要行賄醫生的父親,來到了停車撿錢的防疫路人,他們都是普通人,也都圍繞着金錢打轉,並承受來自“集體”的不同形式惡果:醫生呵斥父親,不讓他去救人,而路人則被極端惡果象徵的怪物所吞食。

隨後,在男主角等人逃離醫院的段落中,他們在車中看到官方新聞,集體在揭短式地負面曝光自己的生活,對此感到憤怒,而“個人被壓迫的極端結果”則在平行剪輯之中呈現--父親與僱傭的混混進行交易,卻被對方搶走了所有的錢財,對金錢的墮落造就了混混這一現實層面的“怪物”,並像怪物吃人一樣地壓迫着一家人。但這其實是普通人內部的不必要爭鬥,因為極度拜金是韓美合作的結果:美國將韓國帶入了高度物質的狀態,同時又打造了財閥領導的階層固化,由此讓韓國普通人身處物質化時代,有物質的主客觀需求,卻得不到足夠的物質資源,結合之下只能墮落成怪物或罪犯。

這裏的平行剪輯實際上是對家庭內部摩擦的極端再現,混混就是家人看到官方新聞而憤怒的“極端形態”,與父親的衝突也是家庭吵架的升級形式。至於更高級別、更接近真相的“兇手”,則在逃亡的下一階段出場:一家人繼續逃亡,為了進入下水道去挽回“希望”,不得不賄賂攔路的大企業負責人,對方可以包攬政府業務,甚至使用警察力量,明示了財閥與政府的關係,其態度則是父親口中的“這麼草率”,因為上層者深知傳染不存在的真相,只是欺騙着普通人,隨之引出了對男主角“未來希望所繫”的搶奪,索要賄賂,隨後拿走了存錢罐。這一幕的寓意幾乎是粗暴直白的,階層固化,物質社會,官商一體,財閥統治,物質剝奪,政府謊言,得到了全部的明示,而財閥拿走的存錢罐是男主角對未來的象徵物,同時也是父親口中“最後的一點錢”,為了自己的物質欲,直接剝奪了普通人對生活的最後一絲希望。

然而,如上所述,普通人對上方的籠罩無從察覺,反而會在自身內部產生摩擦,將彼此當成問題的原因。這正是影片在前半部的內在進展,是他們對“韓國政府”從無察覺到有意識反擊的過程。在“救女兒被阻攔”的極端負面情境之下,男主角家庭的每個普通人都無法再保持樂觀,終於開始直面第二層“韓國社會”的消極真實面,並做出反擊。他們的內部摩擦便是由上層因素所引發,因此才會在內部摩擦的同時反擊上方。第一次打架是由於女兒的“被吞”,第二次則是醫生無視請願之下的逃離醫院,互相繼續抱怨無能,最後指責“太慢”的妹妹,第三次則是看到官方新聞之後的互相嘴仗。

隨着前半部的推進,一家人會繼續爭吵,而和諧氛圍因上層因素的被打破本身就是“被壓迫”的表現,但身處極端負面環境之下的他們已經認識並開始反擊“韓國政府”,構成了更持續性的摩擦對象,形成底層與第二層的衝突。影片的前半部中,韓國社會所在的“第二層”也逐步得到了具體的展示,為底層男主角的衝擊提供支撐。“對國家的反擊態度”會因人而異地產生內部摩擦,對應着韓國曆次社會革命中各派別的內部爭鬥,但大方向是明確的。

到了前半部的收官部分,男主角等人來到了“第二層之韓國社會”的真實環境,進入了下水道,這是底層反擊第二層的最高狀態,也構成了對他們認知升級到“對國家”的具象。下水道是“社會惡果”怪物的棲息地,也遍佈整個韓國的地下,是國家表層之下的污穢真實面,也吞噬了他們當成生活希望的女兒。他們在來到這裏的路上經歷了最真實的韓國社會樣貌,也以進入這裏的方式完成了對黑暗面的徹底接觸,並從中爭取女兒,換回韓國社會的光明希望。此前,當女兒醒來的時候,鏡頭用深焦強調了其深陷黑暗下水道的受壓制狀態,而凝聚希望的手機也電池耗盡,“希望”急需拯救。

同樣的處理則是對一家人的喜劇化,他們的衝突顯得滑稽可笑,揭示了找不準矛頭對象的無意義,也以觀眾的發笑而帶來了一種“外部對底層人的冷漠”,嘲諷其悲劇,將觀眾與拍攝出如此畫面的攝像機作為“一家人察覺範圍之外的更高存在”,成為了“美國”。

事實上,他們的“向上認知與衝擊”停留在了下水道,本身就意味着認知的侷限性。下水道只是韓國社會的真實面程度,但最上層的美國顯然不包括在內,其真實也只是現象層面的結果。他們止步於此,想從中挽救希望,扭轉“內因”,也就註定不能成功。他們甚至是在親手攻擊“希望”,誤以為自己是在對怪物開槍,實際上對方卻是兩個孩子,依然是無意識之間的底層內部爭鬥。

對兩個孩子在不自知之中的追殺,為整個前半部做出了定義:他們始終沒能找到真正的元兇,對於第二層的“韓國社會”有所意識並做出了還擊,卻終究只是停留在了“順從無果”之下的被動應對,在主觀上依然是歸依為先,對財閥、政治等社會現狀缺乏明晰的理解,因此,即使他們多麼想要拯救女兒,為了希望而出手的反抗也會投放到空處,因為反抗的對象本身就是錯誤的,反而是在向女兒的同齡人開槍,扼殺“女兒”與“未來希望”。這引出了希望在確切與虛幻之中的結果對比。少年兄妹進入了男主角一家的基地,這個封閉的環境獨立於外部社會,同時也位於下水道的出口,象徵了一家人之於現實韓國的自留世界,是“希望留存”的空間,少年兄妹分享了食物,並拒絕偷盜錢財,食物的“物質”帶來了正向的家庭關係,而以此“支撐基本生活的物質”升級,代表更高的“消費主義物慾”的金錢則被排斥,意味着是他們之於韓國現行社會的超脱,這樣的積極面發生在了切實的環境中,讓這個希望世界變得確鑿。

隨後,男主角一家也回到了基地之中,他們同樣分享食物,但正向和諧的家庭氛圍卻帶有強烈的虛幻性,所有人都看到了女兒的幻影,並習以為常地與之交流、餵食,這種精神疾病的狀態意味着他們集體的“怪物化”,而屬於他們的希望與未來也只是泡影,重新定義了這個小世界。他們與幻想裏的女兒達成了虛假的家庭圓滿,鏡頭隨後切到了真實的女兒,依然在面對怪物的威脅而瑟瑟發抖,不僅無法與他們分享食物,甚至只能靠接雨水為生。

在這裏,男主角一家與兄妹形成了對比,但當他們面對怪物的時候,更切實的兄妹毫無還手之力,奉俊昊在此處巧妙地説明了“切實希望之未來的不存在”---兄妹衝向了基地的門,幾乎要打開門鎖而獲得生機,鏡頭卻瞬間切到了一家人開門的畫面,“切實希望”只會被封在“理想世界”的門外,被怪物代表的“黑暗現狀”所殺死,他們此前在特寫鏡頭中打開了門鎖,卻不過是暫時的勝利,反而是虛幻的一方更能生存下去,因為只有看不到元兇、對上層毫無威脅的底層人,才會被允許在現實裏存在,而他們被默許擁有的“理想世界”不過是不切實的虛妄。

在這組對比中,我們能看到奉俊昊對“家庭和睦”的重視,它由“分享食物”而引出,兄妹與男主角一家人都分享食物,呈現出真實與虛幻的和睦,並迎來不同的結局,也對應着男主角一家“救女兒,家庭圓滿”的核心行為。在前半部中,他們的家庭構成了不同底層國民的羣像,不停爭吵再和解,而每次爭吵的誘因則是他們缺乏清晰認知的“上層元兇”,這也是他們的和睦最終停留在虛幻的根本原因。他們“救女兒”的行為與“虛假而不可持續的和睦”高度對應,前者的攻擊對象並非真正元兇而是“結果”,他們對此的不自知導致了前者的虛幻勝利,並帶來後者的狀態。

隨之,奉俊昊第一次將視角放大,從一家人身上擴展到了他們所象徵的全體社會層面,一家人在社會認知侷限中的悲劇已經徹底爆發,這也正是全社會中所有普通人的必然走向。在一組社會現狀的展示鏡頭中,人們帶着口罩,新聞播報着美國對韓國感染問題的一系列説辭與舉措,事實上的“問題源頭”化學實驗基地反而成為了官方説辭中“生產出試劑”的功臣,而傳染本身也根本是不存在的。在這裏,口罩抹殺了所有人的個體性,是對一家人“無觀念差別之悲劇”的擴大,同時也意味着“韓美政府謊言”之結果的籠罩,就像迴響在所有人頭上的新聞。他們只能看到並接受政府的積極努力,在無意識中成為擔驚受怕的受害者,會因為別人偶爾的咳嗽而作鳥獸散,甚至美國方的“普通人”士兵也成為了死亡的受害者。

更微妙的是,奉俊昊也在這一段中展示了弟弟的狀態,從而給“口罩”拆解出更豐富的象徵寓意。他同樣帶着口罩,在平日裏或許會顯得非常突兀,但在此刻卻正常地融入了大環境,因此得以自處。口罩對應的謊言社會成為了他的“生活支撐”,暗示了現實中韓國人的具體狀態:他們身處於韓美聯合統治的社會中,在謊言營造的虛假和諧(一家人的幻想與不可持續之和睦)與難以察覺真相的狀態裏,這種社會可以讓他們維持基本生活,因此不至於毫無留戀地反擊,卻難以得到真正切實圓滿的希望與未來。在口罩遮掩的“現狀”之中,弟弟可以行走在街上,卻終究走入了小巷的“黑暗”,並看到了一家人的通緝令,以及父親死亡的標識,曾經虛幻的“家庭和睦”已經到了徹底的崩潰階段。

在後半部中,一家人完成了認知上的升級。弟弟與姑姑被政府通緝,男主角更是被抓捕,自身的個體遭遇與家庭虛幻圓滿的“未來破滅”,讓他們終於意識到了韓國政府對自己的打壓程度,並將矛頭對準了它。弟弟想與與同伴聯手,一起對抗政府。但即使如此,他也依然沒能看到最高層的“美國’,這削弱了抵抗的有效性。在開啓下半部的定義性段落中,弟弟與同伴會面,籌劃對韓國政府的反抗,但當弟弟仰頭看向上方高樓的時候,卻是茫然的表情--這是他對前半部中“俯瞰家人衝突”的“上方元兇”的注視,卻終究只看到了其大企業的“財閥”所對應的韓國社會層級,終究沒能準確認知最高層的美國,因為美國的視野始終處在絕對俯瞰鏡頭的“雲端”之上。

對第二層“韓國”的認知與對抗,以及基於“認知美國”不足而導致的失敗結果,構成了影片後半部的主題升級。在這個階段,奉俊昊強化了“層級”在畫面中的具象要素,人物會向上層移動,又會因不同形式的失敗而跌落回下層。而在每次“層級躍升”的畫面中,奉俊昊也會以不同形式做出暗示,削弱躍升的實質性意義,讓它成為一種“對真相認知不足”的幻象,為隨後的事實性跌落做出鋪墊。

有趣的是,奉俊昊在這裏設計了美國官員的形象。這包含了他對官方政府當然有着極其鋒鋭的態度,此前就將韓國官員處理成了“滑倒的小丑”,這裏也將美國官員暗示性地塑造成了“對眼兒的丑角”。更重要的是,二者在“負面”的展示程度上有所差異,觀眾更容易看到前者,而後者則相對困難,正是奉俊昊對“對二者認知區別”的巧妙傳達,將觀眾當成了電影角色,直觀地感受到自己與之相同的侷限性:至多可以意識到“第二層”,對“第三層”則無從察覺,再好也不過是模糊的“違和感”。觀眾如此,男主角也不例外。

這也引出了後半部中一家人“衝突不再”的“和睦”本質,他們似乎解決了個性與社會觀點不同帶來的摩擦,但其積極面只是幻象,實際上是最上層美國對他們的“一視同仁”:在上層的眼中,每個普通國民都是一樣的壓迫對象,是渺小的底層螻蟻,因此,一家人在個性衝突抹平之下的“和睦”,實質上是之於悲劇生活的趨同,觀點與性格的差異與摩擦並非主動解決,而是在上層統治者眼中的“不重要,不存在”,“和睦”的終極目標並非實現,反而是極端逆向的“一家人全滅”。

男主角在此刻的狀態,也正是奉俊昊對現實中革命者的暗喻。他們對美國的存在有一定察覺,也反對韓美聯合的政治形態,卻終究缺乏完整而理性的認知,對其社會的內裏實質掌握不足,更多依靠感性的“自身受害與反擊”之體感與情緒,因此也就不能成功。比起“對抗萬歲,革命最高,官方黑暗”的大部分韓國電影,奉俊昊的理性、剋制、辯證、自省、客觀,是顯而易見的。

如此一來,哪怕到了影片結尾,他們也終究無法真正解決自己家庭內部的摩擦,因為導致它的根源“美國”始終不被徹底察覺,更談不上衝擊與動搖,他們停留在第二層的“韓國”,也就會失敗並回落到自己所處的底層,繼續承受其未被解決的混亂困境。一切努力都不復存在,只是起點到起點的無果循環,這讓影片構成了對韓國現當代歷史軌跡的隱喻,每一次的“革命”都是無意義的原地踏步而已,即使一路到了如今的第六共和國,社會根源也沒有任何改變,在表面上發展出來的當代繁華成果之下,不自知地停留在最初的附庸狀態。

在電影的結尾部分,奉俊昊非常具體地表達出了上述的觀點,他將男主角等人帶回到了影片最初的狀態,只是進入了更極端惡劣的呈現形式,由此帶來了“無正確對象、無實質結果之衝革命”的最終悲劇結果。他精細地在一家人之間反覆切換場景,讓每個人都處在希望留存與喪失的搖擺之間,帶來了懸疑性,也引導着主題層面的正反走向,直到最後的結果揭示部分,將所有人的“懸疑”隨着他們的行動軌跡而匯聚到一起,並擴展到整個社會的層面,完成社會表意從“一家人”之象徵到具體形式的升級,與悲劇結果的升級同步發展。

男主角見識到了美國的存在,並做出了看似有效的反擊,用所謂的“有毒血液”威脅韓國醫生,打開了一道道象徵階層隔膜的房門,弟弟在白天醒來,與底層的流浪漢達成合作,逆轉了此前與同伴的“被背叛”結果,他們與姑姑分別出發,向着女兒所在的“希望之地”進發,挽救行動似乎已經近在眼前,底層之間的聯手、對最上層元兇美國的認知與反擊,都已經條件齊全。然而,奉俊昊對每個人都埋下了“未曾改變”的暗示。男主角的攻擊對象實際上只是韓國政府而已,而他使用的則是美國對韓國的謊言“傳染”,不僅沒有認知到美國的危害,反而在暗中成為了其“幫兇”,這正是對弟弟同伴的“升級”。後者是第二層的“韓國特權階級幫兇”,本質依然身處於被物質兩極化社會壓制的底層,與弟弟進行底層之間的爭鬥,而男主角更升一層,行為本質也就只會更升級。

弟弟和姑姑同樣如此,姑姑依然拿着象徵寓意的弓箭,無需贅言,而弟弟與流浪漢之間的合作關係依然脆弱,流浪漢隨手用酒瓶毆打了弟弟,這種無意識的舉動正説明了底層內部的衝突,它仍然存在,並迅速歸於“一起出發”的平和,看似積極,實際上卻是對前半部中一家人分分合合狀態的再現,其結果也就不會有什麼變化,在弟弟奔向大橋的時候,流浪漢茫然地慢了下來,顯然對合作並不積極。

由此可見,一家人仍然停留在影片最初的認知狀態中,他們的元兇認知停留在了韓國政府的層級,因此也就無法實質性地改變自身家庭與其象徵韓國的命運。這也直接體現在了“希望”象徵的泯滅之上。在一家人奔走的段落間隙,奉俊昊插入了女兒逃離怪物洞穴的分段式情節,在每次即將被怪物吃掉或逃出的節點上切掉,讓逃離與“被吞”的懸疑反覆搖擺,也與另一端的“家人對抗政府,拯救女兒行動”相結合,讓彼端的行為在意義的有無之中切換。

第一部分中,女兒與小女孩的對話即帶有表裏的設計,他們在説着食物的話題,食物對應着此前多次呈現的“家人共餐與分享之和睦”,是底層人對物質的滿足,在物質分配因階層而分化的韓國社會中獲得圓滿,而此刻的“滿足”則只停留在了口頭,且在女兒最後的“我家不吃麪包,都喝冰啤酒”發言中突兀轉折。“麪包”是小女孩與哥哥的食物,而“啤酒”在影片中則反覆出現,象徵着“麻痹自我的虛幻滿足”,求職受挫的弟弟是酒鬼,在女兒的“葬禮”上就拿着酒瓶,徒勞地想要麻醉自己,而男主角想要創造美好未來的生計手段同樣是“賣炸雞和啤酒”,也已經在此前的劇情明確地被怪物毀滅了:攤位被打爛,扔出攻擊怪物的啤酒毫無作用。因此,女兒在這裏提及啤酒,已然暗示了她“逃離怪物”的希望虛幻。

啤酒也同樣應用在了弟弟的部分,二人用啤酒製作武器,而流浪漢打他的“負面暗示”也是通過啤酒。在對女兒和小女孩的正反打剪輯之中,奉俊昊也故意打亂了人物構圖的連貫性,每次剪輯都讓小女孩以不同的角度、大小出現,打破了此時二人之間傳遞希望的正反打的自如流暢感。

這也迅速落到了怪物的身上。女兒想讓怪物“再吐出一個手機”,卻只看到了被吃掉的人骨,希望變成了極端的絕望,隨後吐出的啤酒瓶更是直接揭穿了女兒希望的虛幻性。而在第二部分中,奉俊昊更是在其內部製造了希望的生與滅。此前,女兒用衣服系成了向上攀爬的工具,象徵着“脱離悲劇底層的階層躍升”,卻始終難以夠到,衣服本身就成為了可望而不可即的虛幻希望。而在第二部分中,女兒用啤酒試探怪物的狀態,對方似乎沉睡,從而萌生了踩着怪物攀爬的念頭。然而,啤酒給予的必然是泡影,女兒的攀登也在鏡頭的設計中“生而覆滅”--鏡頭停在了她抓住衣服的時刻,鬆開手後卻依然凌空,隨後才發現怪物早已抓住了她,構成了第一次的“虛幻希望”,隨後怪物將她放到地上,其瞬間的平靜似乎帶來了“被饒恕”的第二次希望,隨即又在怪物的暴起中破滅。

有趣的是,在處理怪物與女兒的段落時,奉俊昊始終在巧妙地創造一種“共情”感,怪物似乎產生了與女兒之間的情感連接,此前就有一處對望的鏡頭,怪物看到了女兒的生存,卻沒有吃掉她。這讓雙方之間似乎達成了一種極端形式下的“底層關係”,對應着一家人之間的衝突與和解,作為“政府行為之悲劇極端形態”的怪物與女兒形成了“吃到不吃”的和解。然而,這條情感線索只是奉俊昊在女兒身上投注的虛幻,怪物最終還是吃掉了女兒,完成了“底層內部的衝突”。在被吃的時刻,鏡頭對準了女兒身上的蜘蛛,讓她成為了“動物”,而怪物也是魚異變之後的動物,二者一起兼具了自然界與社會界之中的雙重“底層”屬性,並完成了底層內部的衝突極端化升級,讓一切都停留在了影片的開頭狀態。

底層人沒能認知到最上層的美國,因此終究無法脱離底層的弱勢狀態,其內部的衝突之悲劇無法根除,甚至會隨着時間(影片)的推移而愈發受害,走向極端。當男主角終於來到女兒所在的巢穴時,他只看到了女兒被吞下的慘劇,並卡在了兩個“階層”之間的攀爬工具上,這個遠景正象徵了其“無法脱離底層”的掙扎,即使意識到“上方階層”的存在,也因為看不到更上層而無法躍升哪怕一層。這對應着他在後半部的行為,用美國對韓國的謊言威脅着韓國政府,而韓國其實也是美國控制之下的受害者,就像面對美國人的肅立,對傳染真相的後知後覺。

在這裏,必須提及後半部中關鍵的“階層關係升級”。在後半部中,奉俊昊直接呈現了美國作為第三層的危害性存在,並讓韓國政府同樣成為了謊言與“美國人威嚴”的受害者,韓美合作的謊言固然是聯手,但韓國不被重視的後知後覺卻讓它陷入了相對的弱勢。在最高層美國的面前,韓國政府與普通人其實都是一樣的“壓迫對象”,如同政府眼中的普通人內部一樣,此前代表美國視角的俯瞰鏡頭中,韓國官員也都會與普通人一起被囊括在內。由此一來,在第三層出現之後,第二層與最底層的爭鬥也就成為了單純的“底層內部衝突”。因此,韓國政府與最底層一家人的衝突,就從前半部裏的“階層衝突”變成了“同一階層裏的內部衝突”,成為了此前“家庭內部衝突”的延伸。這完成了階層表意上的重要升級,讓美國出場之前的所有內容--家庭對韓國政府的懵懂到反擊,認知的變化,激烈的情緒--都失去了意義,其與對應的暫時積極結果都成為了整體維度之中的“虛幻成功”,是“救回女兒,家人和睦”之“國家未來”象徵的宏觀形式。

在最後的段落裏,上述的所有表達都從象徵與暗示的層面中走了出來,化為最具體的劇情內容,“狀態階段”的升級完成了極端化進程,隨後則是表現方式與創作表態的“極端化”,不再隱喻,轉為了對社會批判主旨的“明牌輸出”。普通國民們齊聚海邊,海邊正是“底層”的環境,他們抗議着韓國政府的消殺氣體排放工作,因為那會造成更大的污染。在這裏,“污染”成為了更確切的創傷,是美國政府對韓國的危害,構成了對此前傳染謊言的升級,從口頭扯謊而實質虛假的心理層面來到了對生理健康的切實損害,其目的則是對美國化學實驗紕漏與隨後謊言的遮掩與找補,不同階段與形式的危害得到了統一,施加在此刻的韓國國民身上。

但是,韓國民眾的反抗也必然是無效的,因為他們只是在抗議韓國政府,卻始終沒有提及美國,這就讓他們成為了男主角一家的同類,並在這裏面對悲劇的極端形態。這一幕也構成了對片頭的呼應,“民眾”站在河邊,從開頭的“沉浸日常平和”變成了結尾的“對抗韓國政府”,似乎意識到了生活的不美好,併為之做出行動,卻由於對元兇的無從察覺,終究沒能改變開頭的結局,只是從“被怪物殺死”變成了“被創造怪物的生化氣體殺死”,之於元兇的受害反而更加直接,自身成為了另一種形式的“怪物”。這裏的受害因為更確切而更極致,國民從“被謊言吞沒”(被怪物吃掉)轉為了“被生理性傷害”,自己與怪物吸入了同樣的生化氣體,成為了現實形式的“怪物”。這也是奉俊昊對主題性落點的揭示,從“怪物片”的類型化延伸開來,直接進入了現實主義語境,讓“受害形式”從象徵性的怪物異變轉為日常化的人體健康,對應着其矛頭從怪物向當代社會現實的指射。

最後,男主角只迎來了一種微妙的“圓滿”,混合着現實與未來、實現與虛幻。一家人和女兒的相擁無法改變女兒死亡的事實,“團圓”破滅了,男主角急切地喚醒小女孩,這是他的一種虛幻寄託:急於確認對方與女兒的關係,由此讓其成為女兒的延續,這無疑是一種對非團圓現實的消解,將親情實現的訴求轉嫁到他人身上,實際上並不能改變女兒的死亡。小女孩甦醒,更是帶來了進一步的雙重性表達。她看向天空,眼中的濃煙散去,露出明亮的太陽,但當鏡頭轉到一家人所處的客觀現實之全景畫面,卻依然是化學煙霧瀰漫的環境。

這帶來了主觀與客觀、未來與現實的結合落點:小女孩代表未來,她的甦醒象徵性與其看到的世界是積極的韓國未來,是美國謊言散去之後的晴朗世界,也因其“第一視角””的主觀性而有了一種期盼的屬性,可能是願景,也可能仍是“幻想”,而一家人所處的則是絕對客觀、且吻合其年齡的現實,是與其生活真正相關的女兒的死亡,以及美國濃煙的籠罩依舊。

最後,他與女孩吃着飯,關掉了美國承認對韓國撒謊的新聞。一方面,這似乎是一種積極的表達,表現着他與小女孩不再關心外物,只專注地過好了自己的小生活,眼前之事也確實如此,並帶來了延伸到未來的積極希望。但奉俊昊更想表達的是,男主角對元兇仍然缺乏認知,甚至沒有關注的基本意欲,這讓他丟失了本質性轉變的任何可能性,哪怕此時美國終於承認了謊言的壓迫,已經解除了與韓國的不平等關係,其客觀事實已經成立,於男主角而言也並非如此--他對這個層面的完全不關注、無認知,讓它即使發現也無濟於事,作用不到與他有關的生活,因此於他而言的“美國籠罩”將會是無意識之間的始終持續狀態,而他的美好未來也終究會與現實無關,因為現實的好轉也是基於不完美,而男主角對不完美的無視與遲鈍,讓他的所謂‘好轉’也註定是非現實的。這其實也符合小女孩的所指,她是對於男主角主觀而言的“女兒”(積極未來),實際上卻與這家人並無關係,更談不上是誰的女兒,因此男主角所做的是對不圓滿現實(美國醜惡)的有意無意之無視,以此維繫對圓滿願景(韓國很好)的虛幻難實現之寄託。

男主角家庭是對韓國整體國民的濃縮,此刻的“現實”是家人愈發的分離,而“期盼”則是僅剩二人的“團圓”,其原因則是對“美國”的徹底無視,哪怕兩國關係有所好轉也無認知,甚至有意無意地屏蔽掉“美國黑暗一面”的客觀事實,哪怕它已經擺到面前,也要似無意間、似主動性地關掉電視。這種程度的思維麻木與眼界侷限,混雜着其對殘酷現實的刻意無視,讓“虛幻圓滿”成為了韓國國民的唯一結果,也是他們靠無視而有意維持、讓自己相信並停留着的“泡沫”。這種複雜的國民心境與生活狀態,在這一幕的設計中得到了完美的體現。客觀現實則是韓國國民生活的原地踏步,願景是虛假的,現實是消極的。這其實很有現實意義,美國即使露出了真實一面,韓國人也會因為自己的認知缺陷而無視之,讓美國對韓國的籠罩可以輕易地長期維持下去。

最後一個畫面,小屋是明亮的,而周遭卻是籠罩一切的絕對黑暗。小屋的圓滿可以是對未來的美好期望,但在周遭之“整體世界”的映襯之下,則更突出了其之於全局現實的虛假性。類型化的家庭圓滿與“戰勝怪物”,主題性的“美好展望”與“願景虛假”,對韓國未來的期待,對美國的揭露與批判,在這個段落的不同層面與維度中表現出來,達成了難得的統一,這也正是這個作品的整體優點。

值得注意的是,奉俊昊重點設計了“少年”的元素,女兒與小女孩象徵着韓國的未來與希望,女兒是一家人團圓的寄託,自身也最直接地應對着怪物,而小女孩也與哥哥一起走出了下水道,似乎意味着韓國社會面對未來的些許希望之光。

這也構成了奉俊昊對經典電影《下水道》的反向互文,《下水道》裏的空間同樣是社會的黑暗真實面的象徵,其中的兩個年輕人始終在徘徊,尋覓着下水道的出口,以此象徵着國家未來方向的探索,但他們卻在影片的結尾迎來了鐵桿,將他們隔絕在了外部光明之外,只能伸出手去接觸到些許虛幻的希望。《怪物》反向利用了這個設計,似乎表達了奉俊昊對未來的希望,孩子自主地走出了下水道。而在影片的結尾,兩個年輕人的死亡也就成為了本片悲劇性觀點的點睛,這其實在女兒對啤酒的觀察中早已得到了反覆的暗示:她本人是積極的希望,眼中看到的卻從始至終是“啤酒的破裂與漏氣”,是虛幻希望破滅的消極真相,沒有“未來”,只有“當下”。

《怪物》是奉俊昊的較早期作品,帶有他一貫的社會性主題之內核。與後面的《寄生蟲》等作品相比,此時的奉俊昊已經給出了“階梯畫面手法”等延續使用的主題呈現思路,也已經表現出了對“階層固化”這一韓國社會問題的關注,但與此同時,他同樣傾向於韓美聯合的政治關係,這是《共同警備區》主題的隱喻式延續,既是惡劣現象本身,也是“階層固化”等外延現象的成因。這樣的創作風格與社會主題,既因韓美部分而“足夠韓國”,也由階層部分而“普世意義”,讓他走出了韓國,成為《雪國列車》等國際作品的合適改編者。

而從技術手段上看,這個階段的奉俊昊更重視文本與符號上的隱喻象徵,在畫面上的表達設計則相對較少。但是,這也正是《殺人回憶》在奉俊昊電影裏最大的意義所在,只有這一次,他徹底跳出了韓國電影人的視角侷限性,不再對政治進行不同形式的表態,而是真正去關注純粹的社會普通人,以及由普通人組成的社會層面。

他展示出了極強的主題詮釋能力,本片以“怪物片”的類型化框架作為基底,將類型化元素與體驗結合了社會性的主題表達,“潛藏於黑暗之未知的恐懼”帶來了場景裏的類型觀感,同樣也是潛藏於社會內部的“韓美聯合政治”對國民的影響,難以看清,卻又真實存在,負面作用巨大。同時,他的選材、設計、手法既是高概念化的,又解決了同類電影常有的現實指向性模糊、思想表述不紮實的缺陷。

怪物來自於韓美合作,而謊言則引出了韓美對中國的針對,故事觸及了現實社會里的各層級,怪物導致的“傳染”之政治謊言也以“疫情中社會環境”的樣貌出現,所有關於韓國現實的信息要素都非常確切地被引入了電影,而上映的2006年也正是所有人對SARS時現實社會樣貌記憶最深的時點,愈發加強了本片中“疫情環境”的現實感,而這一切又確切地與“怪物”這一非現實存在結合了起來。這來自於最合適題材的選取、對各素材對接表意的最恰當定位,以及對整體主題系統的構建、各表意階段內部的展開設計。奉俊昊在類型化與主題性、強概念社會寓言與表達現實性之間的平衡處理能力,在本片中得到了最高的展示。

更值得一提的是本片中的思想與視野。本片已經表現出了奉俊昊後期優點之一的“剋制”。他同樣展現了友好的美國平民,甚至讓對方參與海灘的救援,最終卻死於怪物之口。奉俊昊沒有如一般韓國導演一樣地猛烈抨擊美國的一切,而是將官民分開,美國民眾同樣是好人,甚至也同樣處於官方帶來的怪物危機之中,最終死亡,這進一步拓寬了本片議題的涵蓋範圍,也將矛頭更精準地指向了美國官方。同時,他也在片中放入了代表未來希望的孩子,他們最終走出了下水道,這種希望也與韓國創作者們的“極度消極”形成了差異,揭露、批判,卻不傳達絕望,更具有指向未來的現實價值。

這種理性與剋制,是韓國電影中少見的態度,於奉俊昊而言卻是此後的常規優點。