重磅 | “垃圾焚燒發電”適得其反,印度“綠色偽裝”背後是…_風聞

南亚研究通讯-南亚研究通讯官方账号-46分钟前

編者按

在印度雄心勃勃的綠色能源轉型計劃背後,是沉甸甸的困境與現實。為解決德里地區龐大的垃圾處理需求並順帶解決電力缺口,印度政府選擇推行大規模的垃圾焚燒計劃以試圖一舉兩得,甚至將其美化為“綠色增長”未來願景的範例。但現實是,**此舉產生了顯著的外部性,嚴重危害了周圍環境與周邊居民的身體健康。**理想與現實為何呈現出此般割裂?《紐約時報》的文章揭示了背後的幾大原因。**首先,在政治層面,**莫迪政府上台後推行新自由主義經濟政策同國內財團達成合謀關係,在政治上具備很大影響力的金達爾家族(the Jindal family)便在莫迪的首肯下負責執行這項垃圾焚燒計劃。但該家族下屬企業為了節省成本不僅未能執行嚴格的預防性環保措施,還藉助政策紅利在碳匯市場上大肆謀利。**與此同時,由於該家族同莫迪當局的密切政治聯繫,其甚至能夠獲得來自政府的司法豁免。其次,在監管層面,印度環境部門人員配置嚴重不足,**加之一系列繁雜制度的掣肘,使得該部門在實際監管中履職不力。**最後,在社會層面,莫迪政府對於民眾輿論的嚴格管控及其所推行的“印度教特性”右翼民粹主義議程遮蔽且分化了民意,導致難以形成有效的抗議聲浪。**本文所描繪的內容構成了莫迪治下的印度普通民眾生活的一個縮影,同印度官方宏大敍事不同的是,此類底層敍事向我們展示了一個更加真實、荒誕的印度。南亞研究通訊特此編譯本文,供各位讀者批判參考。

印度德里某街區上方聳立着一座高200多英尺的垃圾填埋場。圖源:《紐約時報》

印度曾承諾對垃圾山進行焚燒處理,並使之安全轉化為電力資源。然而,《紐約時報》的一項調查顯示,在印度許多住宅、操場以及學校周邊區域,**有毒物質的含量已處於危險閾值,**對周邊環境及居民健康構成嚴重威脅。

多年來,垃圾焚燒卡車一直穿梭於首都的大街小巷,將數千噸焚燒垃圾產生的灼熱、刺鼻的灰燼傾倒在操場和學校附近。

附近房屋被煙燻至漆黑的住户,飽受這些灰燼的折磨。他們的雙眼時常刺痛,偏頭痛頻繁發作且難以緩解,咳嗽時竟會咳出黑色痰液,呼吸也變得困難。

焚燒垃圾理應助力解決德里極為嚴峻的環境危機:高達200英尺的垃圾山橫亙眼前,遮蔽首都天際線。這些20層樓高的垃圾堆,時而坍塌,致人於險境;時而燃燒,釋放有毒火焰,數日不絕。

印度政府推出一項開創性計劃,宣稱可於頂尖水準的工廠內安全焚燒垃圾,並將其轉化為電能,藉此一舉兩得,同步攻克垃圾堆積成山與電能匱乏這兩大棘手難題。

然而,根據《紐約時報》五年間收集的空氣與土壤樣本顯示,印度政府提出的上述解決辦法,卻讓多達一百萬人暴露在有毒煙霧和灰燼之中。

居民將其稱為“集體中毒”。從發電站冒出的濃煙和傾倒在居民住宅附近的灰燼都被發現具有毒性,印度官員對這些危害心知肚明。

印度政府內部報告顯示,**焚燒廠向德里上空排放的二噁英含量達法定標準的十倍。**二噁英,是美國軍方曾於越南戰爭期間大量使用的“橙劑”的主要成分(編者注:二十世紀六七十年代,美軍在越南大面積使用“橙劑”,以使叢林落葉,游擊隊無法藏身。使用過“橙劑”的水源和土壤難以消除污染,當地人深受其害)。

然而,印度政府仍執意推進該戰略,甚至變本加厲。不僅違反相關規定,將有毒灰燼傾倒於居民住所附近,還公然宣稱要在多座上千萬人口居住的大城市中建造類似設施。

印度現已超越中國,成為全球人口數量最多的國家,境內有將近60座人口逾百萬的城市。在此情形下,德里這類“廢物變能源”工廠,竟成了印度政府宣揚“綠色增長”未來願景的範例。

2019年,與蒂馬爾普爾-奧克拉(Timarpur-Okhla)垃圾焚燒發電廠僅一牆之隔的蘇赫德夫維哈爾(Sukhdev Vihar)社區居民舉行抗議活動。圖源:《紐約時報》

此發電廠由印度規模最大的家族商業帝國之一負責運營。其在2011年還榮獲聯合國認證,進而取得在全球市場售賣碳信用額度(carbon credit)的資格,原因在於它採用垃圾發電,而非依賴化石燃料。

問題在於,該工廠的許多現任和前任工人都表示,該工廠根本跟環保毫不相關。

該工廠前經理阿格爾瓦爾(Rakesh Kumar Aggarwal)於2020年離世前向《紐約時報》透露:“此工廠始終處於無監管狀態,政府對此知曉得一清二楚。”當時距《紐約時報》着手報道此文並採集樣本進行檢測已過去數月。他講道,工廠為削減成本,常常無視基本安全規範,廢氣未經處理便直接排放,放任有毒化學物大量飄向德里市中心。

他補充道,“從紙面上看,這家工廠每日處理成噸垃圾,看似無安全隱患,但實際上正在‘殺人’。”

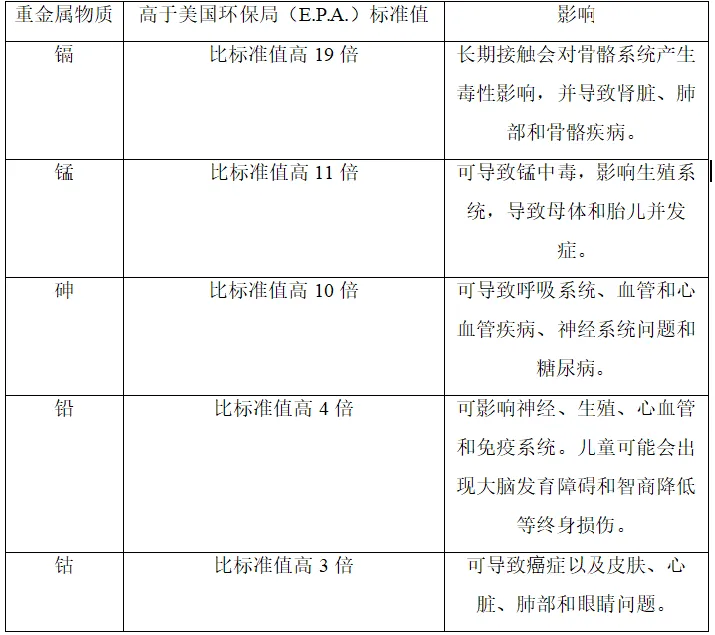

《紐約時報》委託獨立實驗室檢測後發現,位於德里中心街區的該工廠所處區域,空氣中有害化學物質與重金屬平均含量遠超安全標準(具體檢測結果如下表所示)

圖中表格來源為《紐約時報》

2019年至2023年期間,《紐約時報》在發電站周圍、非法傾倒灰燼的社區以及首都其他地區收集約150個空氣與土壤樣本,與印度理工學院德里分校的專家合作對樣本進行了測試,並與約翰·霍普金斯大學的科學家一同對檢測結果展開了分析。

專家對我們所發現的重金屬含量感到擔憂。科學家估算,可能有近一百萬人生活在受污染區域。

“我就是個活生生的例子。”心臟病專家巴多里亞(Shailendra Bhadoriya)説。他2011年搬到了一個綠樹成蔭的社區,這裏靠近優質學校和公園,方便他年幼的孩子上學,也便於他步行前往富通護航(Fortis Escorts)心臟醫院上班。該醫院是亞洲最大的心臟病醫院之一,巴多里亞是那裏重症監護室的主任。

他親眼目睹垃圾焚燒發電廠在距家約150碼之處落成。巴多里亞醫生稱,2012年工廠啓用後不久,他便察覺一件憂心之事:自己與家人頻繁患病,鄰居們也開始抱怨。

不到一年,他和女兒就罹患嚴重哮喘,呼吸困難,不得不頻繁去醫院就診。他説,工廠煙囱裏噴出的黑煙像髒雨一樣從天而降,將周圍停放的汽車、陽台和操場盡皆覆蓋。

在《紐約時報》跟蹤記錄巴多里亞醫生的五年裏,他的健康狀況日益惡化,看上去好像老了20歲,身軀彎曲,面頰凹陷。《紐約時報》諮詢的專家表示,**他的皮膚上長滿了黑斑和膿腫,這可能是重金屬或其他化學物質中毒的跡象。**他和女兒長時間癱卧家中沙發之上,眼睛紅腫,只能通過霧化器呼吸。

“我過着一種妥協的生活。”巴多里亞醫生説。他深知自己理應搬離此處,可又覺得有責任留在近旁照料他的病人。

1999年以來一直在該社區生活工作的婦科醫生米什拉(Neeta Mishra)表示,自從發電廠建成啓用以來,她目睹了社區內嬰兒先天缺陷和流產的現象不斷增加。

她表示,“我建議我所有懷孕的患者搬離這個社區,患者離開之後,她們的身體狀況會有所好轉。但一旦搬回來住,情況又會惡化。”

在德里這座全球最不平等的城市之一,這些問題對富人和窮人都造成了困擾。名為“蒂馬布爾-奧克拉垃圾發電廠”(Timarpur-Okhla Waste to Energy Plant)的設施**坐落於德里中心區域,每日焚燒多達3000噸垃圾,**為這個電力短缺的國家供應少量電力。

**焚燒所產生的煙霧籠罩着印度備受青睞的社區,這些社區內有印度赫赫有名的醫院、學校,連法拉利經銷店都有。**雖然法律嚴禁在居民區傾倒灰燼,但多年來,那些敞篷卡車(車身上常印有德里市政府標誌)已將數千噸焚燒後的垃圾運往首都郊區的貧困居民區。運輸途中,風把這些未加遮蓋的垃圾吹散開來。

眾多卡車駛上山頂,此處可俯瞰數百户人家、一處遊樂場以及一座印度教寺廟。就在那裏,煙塵仿若烏雲般朝着下方街區飄散,滲入房屋之中,如一層沙礫鋪就的毯子般沉積下來,幾乎將所有物件都覆蓋住,無論是地板、衣物、雜貨,還是兒童玩具。

2023年,卡車運送灰燼,穿過德里人口稠密的地區。圖源:《紐約時報》

2023年早上,一家人在德里卡達區家中清理灰燼。圖源:《紐約時報》

“這灰塵厚得像牀單。”19歲的羅希特(Rohit Mishra)邊擦拭書桌和課本邊説道,屋內空氣裏滿是煙塵。他母親不停地清掃,可灰塵和污垢就如同陷入“土撥鼠日”一般,掃完了又來。即便如此,全家人還是飽受咳黑痰的折磨,打從那些“卡車來襲”後,黑痰就成了他們生活的常態色調。

因灰燼堆積過多,政府索性將此地推平,而後在這有毒的土地上建起一所學校、一家診所、一座婚禮禮堂以及一個公園。令人感到突兀的是,在一座“生態公園”里居然存在一個垃圾場。

45歲的亞什帕爾(Yashpal Singh)談及他家附近那座高聳的垃圾場時説道:“他們宣稱日後要在那兒栽種樹木,説那裏將會變得十分美觀。”

鄰居阿赫曼 (Kafeel Ahmen) 對此表示懷疑,他説:“我們只有先保住小命,等花園建成了還健在,那才能談得上享受。”

工廠開業之際,政府曾承諾針對這一棘手難題給出創新性解決辦法。德里的垃圾山與垃圾填埋場規模極為龐大,至2023年其佔地面積超150英畝,**垃圾重量約達1600萬噸,相當於40多座帝國大廈的重量。**大型鳥類在垃圾山上空不斷盤旋,那景象宛如世界末日來臨一般。

成羣的鳥兒在德里加濟布爾垃圾填埋場上空盤旋。圖源:《紐約時報》

這一解決方案將印度政商兩界部分極具影響力的人物匯聚起來。印度政府攜手金達爾家族(the Jindal family)掌控的一家公司展開合作,金達爾家族在印度名望頗盛,其業務版圖廣泛,從澳大利亞、南非的煤礦,延伸至美國俄亥俄州與德克薩斯州的鋼鐵廠。美國德克薩斯大學達拉斯分校的商學院更是以金達爾四兄弟之一的名字冠名。

整個安排頗為簡易:運營此工廠的公司獲取土地,政府撥出200萬美元的補助金助力建設發電設施。德里市政府為工廠供應垃圾用於焚燒,隨後將所發電力售回首都電網。

金達爾家族財團在上一屆政府主政時期便敲定了此項協議,且持續對現任總理莫迪(Narendra Modi)發揮着影響力。有傳聞稱,金達爾家族兄弟中的一人在2015年助力促成了莫迪與巴基斯坦總理之間的會晤,這般敵對國家領導人之間的會面實屬罕見。而另一位兄弟是印人黨議員。

莫迪政府對垃圾焚燒發電領域的努力予以肯定。在印度大力推進該項業務之際,金達爾家族錯綜複雜的企業體系已斬獲多家工廠的建設權,成為印度當下規模最大的垃圾焚燒發電企業。

把垃圾轉變為能源並非新奇之事。該技術已在邁阿密、巴黎等歐美眾多城市投入運用,就連盧浮宮都藉助此項技術來發電。諸多專家指出,鑑於全球垃圾產量日益增多,垃圾填埋場佔用大量珍貴土地,垃圾發電手段將會愈發不可或缺。

然而,德里工廠的現任與前任工人均反映,部分保障安全作業的基本流程從起始便被省略,緣由極為單純——旨在削減成本。

他們與其他專家均提出,倘若缺乏恰當的管控與監督機制,這些工廠實質上就等同於露天垃圾焚燒場。

2023年,蒂馬爾普爾-奧克拉垃圾焚燒發電廠外景。圖源:《紐約時報》

哥倫比亞大學地球工程中心代理主任布爾薩拉斯 (Thanos Bourtsalas) 表示,他於2017年參觀了蒂馬爾普爾-奧克拉工廠,並很震驚地發現,許多減少污染所需的基本預防措施都被忽視了。

布爾薩拉斯博士憂心忡忡地表示:“我對目睹的狀況極為擔憂。”隨即,他詳細列舉了該工廠在防止有毒排放方面所遺漏的一系列必備物質及操作步驟。

“當我詢問他們為何不啓用這些材料時,得到的答覆是有時會使用,大概每兩週一次,目的在於節省資金。”他繼續説道,“購置這些材料意味着持續的資金支出,然而它們卻是管控空氣污染的核心體系。”

**儘管布爾薩拉斯博士表達了深切的憂慮,可該工廠的官方網站卻將其塑造成熱忱的支持者形象。**網站上依舊留存有他的照片,且配有布爾薩拉斯博士誇讚工廠的語句——“邁向可持續發展的一大步”,但他本人堅決否認曾有過這樣的稱讚之辭。

布爾薩拉斯博士稱,當他知曉自己被展示於工廠網站上,且自己的警告竟被歪曲為一種認可時,內心滿是震驚與憤慨。

“我警告過他們,他們的所作所為非常危險,”他強調,“我警告過他們多次。”

金達爾集團曾誓言踏上世界一流的綠色能源發展道路。在2011年奧克拉電廠建設之際,彼時負責管理該電廠的金達爾控股子公司的首席執行官阿拉德·諾伊(Allard Nooy)接受一家印度報紙採訪時鄭重承諾,會對有毒排放物予以嚴格監控。

“我們會全力以赴開展檢測工作,”諾伊先生當時講道,“你們要清楚,我們絕非短暫經營、投機取巧之輩。我們可是印度排名第四的大型企業集團金達爾。”

目前,諾伊先生沒有回應媒體的置評請求。

從官方層面而言,政府的確履行着監管工廠安全運作的職責。但據前任工人透露,工廠常常能提前知曉檢查人員的來訪信息並得到警示,從而趕在監管人員抵達前開啓必需的安全舉措,營造出一種工廠始終依規運行的表象。

前工廠經理阿加瓦爾表示:“污染管理委員會若有檢查安排,我們會收到相關通知,隨後便着手開啓必要的減排系統。” 他繼而補充説道,“我們平日裏從未將其作為常規手段使用”,同時對監管者是否收受了賄賂一事拒絕表態。

管理人員指出,此類欺騙行徑源於根本性的經濟問題:工廠的盈利狀況未達預期水平。

2008年,金達爾旗下一家子公司成功獲取這份工廠合同,意圖從聯合國所管理的規模宏大的國際碳信用額度市場中獲取收益。依照此碳信用機制,那些期望抵消自身碳排放的國家與公司,可以從開展可再生能源生產的其他項目那裏購置碳排放額度。

依據《紐約時報》獲取的一份內部評估文件內容,該工廠在2012年開業之際曾預計能夠從碳市場斬獲200萬美元的收益。

然而,就在工廠即將投入生產前,碳信用額市場突發崩潰。2011年時,碳信用額市場規模攀升至1760億美元的峯值狀態。待2012年工廠正式投產,這一市場價值卻已鋭減了近三分之二之多。

突然之間,奧克拉電廠的整個經濟模式被顛覆了。

“奧克拉項目在規劃推進期間,碳市場呈現出蓬勃興盛之態;而這也是該項目的主要收益渠道之一,”曾運營該工廠的金達爾控股子公司前任經理古普塔(Neelesh Gupta)如此説道,他已於2021年辭去職務。他指出,碳信用額度市場的崩塌“致使該項目喪失了可行性”。

於是,依照布爾薩拉斯博士、阿加瓦爾先生以及兩名前高級職員的説法,工廠運營方着手偷工減料、削減成本,不再採購保障安全運營所必需的足量清潔排放材料。

《紐約時報》發現,其他許多重要預防措施也被忽視了。

**首先,**管控工廠運營的“運營許可”相關條款清晰表明,垃圾理應預先予以分類處理,防止諸如電池、有害塑料以及電子垃圾等存在潛在危險的物品被焚燒,進而向空氣裏排放重金屬物質。

但在記者跟隨卡車從工廠行至垃圾場並採集樣本期間,發現了電池、管道、電線、熔化的手機殘片以及其他明顯的金屬與電子廢棄物碎片,這一情況充分顯示出該工廠在焚燒垃圾前,並未對垃圾實施恰當的分類處理。

**此外,**焚燒垃圾後生成的灰燼毒性極強,因此,歐洲多數垃圾焚燒發電廠在運輸前都會把灰燼與水泥相混合,避免其泄漏擴散。隨後,這些經處理的灰燼會被填埋於科學設計規劃的垃圾填埋場,或者裝入巨型水泥桶內,防止其滲透到土壤以及地下水中。

印度政府似乎沒有采取任何類似的預防措施。

我們目睹德里市政的卡車將一車接一車的散裝灰燼隨意傾倒於居民區、學校、寺廟以及診所周邊,全然無視工廠的安全運營準則,也違背了國家最高環境監管部門嚴禁在居民聚居地附近傾倒有毒灰燼的明確規定。

在塔傑普爾帕哈里(Tajpur Pahari)的一個社區之中,林立的公寓樓環繞着一個深度約達60英尺且頗為寬闊的採石場,緊鄰着一座所謂的生態公園。居民們常匯聚於此進行鍛鍊、休閒娛樂以及從事宗教活動。發電廠的卡車在長達數年的時間裏持續向該採石場傾卸灰燼,直至2023年將這個巨大的坑窪完全填滿後,才終止了傾倒行為。

一輛卡車將一車灰燼傾倒在德里鄰近居民區垃圾填埋場,駛過居民樓時揚起灰燼。圖源:《紐約時報》

記者於2022年至2023年期間在塔傑普爾帕哈里採集了七十餘份土壤樣本。檢測結果表明,鎘這種常見於電池內的危險重金屬,其含量平均超出美國環保局所規定的危險限值八倍之多,與此同時,土壤中的鉛濃度也攀升至危險水平。

金屬廢棄物數量頗為可觀,當地那些家境貧寒以拾荒為生的家庭,在灰燼堆裏翻找一切可尋之物。他們勞作時面露難色,胃部不適陣陣作嘔,渾身被煙灰所覆蓋,只能用髒兮兮的圍巾捂住口鼻,眼睜睜看着卡車在身旁傾倒下冒着熱氣的金屬物。待灰燼冷卻些許後,他們便後退幾步,隨後藉助簡易粗糙的磁鐵進行篩選,撈出金屬廢料以便售賣換錢。

露天垃圾場裏,拾荒者在廢灰堆中尋找可出售廢料。圖源:《紐約時報》

**“這裏可不是可以傾倒垃圾的地方,這裏有地下水”,**在印度水利部擔任高級科學家34年後於2022年退休的特吉迪普(Tejdeep Singh)説道。

提及生態公園時,特吉迪普講道:“我實在不清楚究竟是何方人士決定許可他們在那裏傾倒垃圾的。這個國家由政客操持管控,而非富有學識的技術官僚來管理運作。”

每日清晨,社區居民甦醒之際,便會穿行小徑抵達垃圾場旁的公園,於其中進行快走鍛鍊,開啓新的一天。而那些上班族們,則需艱難地徒步穿越一堆又一堆的灰燼,方能奔赴工作崗位。待至下午,放學的孩子們滿懷興奮地蜂擁而出,徑直奔向公園開展板球運動。

奧明德(Ominder Singh)曾在塔吉普爾帕哈里垃圾場從事管理工作多年,據他所言,每次靠近新堆積的灰燼時,他都極為謹慎小心。那刺鼻的煙霧致使他頭痛難忍且經久不愈,可出於生計考量,他又離不開這份工作。

“看看這個地方,”他指着那些拾荒者説,“現在你們知道貧窮意味着什麼了。”

在德里另一個用於傾倒灰燼的郊區——卡達聚居區(Khadda Colony),此地正是上文提到的學生羅希特及其家人的居所。我們在此處的檢測結果呈現出相似狀況。卡車傾卸的煙灰已蔓延至整個區域,我們從一輛被灰燼完全覆蓋的停放汽車引擎蓋上採集了一份樣本,經檢測,其所含的鎘含量近乎達到美國環保局規定閾值的四倍之多。

一輛卡車運送着未覆蓋的灰燼,駛過卡達聚集區公園。圖源:《紐約時報》

德里市政府發言人阿米特·庫馬爾(Amit Kumar)矢口否認曾有在居民區傾倒灰燼的行為,並且宣稱所有灰燼均已被運往垃圾填埋場妥善處置。

然而,在長達三年的時間跨度內,我們對數十輛從奧克拉工廠駛出的自卸卡車進行了跟蹤調查。期間,我們親眼目睹這些卡車在印度首都的大街小巷中穿梭行駛,並在與住宅區相距僅幾十英尺的位置卸下大量灰燼。

為進一步證實這些灰燼確係源自奧克拉工廠,我們要求司機出示相關文件,文件上印有金達爾控股子公司的標識,由此得以確認他們所運輸的貨物來自該工廠。此外,垃圾場的管理人員也明確表示,僅有來自奧克拉工廠的卡車才被准許在此處進行傾倒作業。

多年以來,雖經媒體屢屢提出置評請求,然而印度環境部門、主要的環境監管主體,以及數家直接運營管理或間接持有股份的金達爾子公司,均一概拒絕予以回應。

今年3月,德里政府啓用了首座經科學規劃設計的垃圾場,如此一來,印度首都便能以更為安全可靠的方式處置灰燼。然而,居民們卻反映,先前傾倒的有毒灰燼依舊如陰霾般籠罩着他們生活的各個角落。到了7月,他們又遭遇新的困擾:政府批准奧克拉工廠大幅加快運營節奏,許可其每日額外焚燒1000噸垃圾。

“患病的人數極有可能會進一步增多。”約翰·霍普金斯大學參與檢測結果分析的科學家基夫·納赫曼(Keeve Nachman)如此説道,“鑑於社區中已出現的各類疾病報告情況,這些健康方面所受的影響理應得到高度關注與重視。”

**工廠所排放的有害物質或許會在漫長時段內持續產生危害。**回顧越南戰爭,在其結束後的數十載歲月中,二噁英始終對越南的土壤及河流造成污染,進而引發了新生兒先天缺陷等嚴重健康問題。

周邊陷入絕望的居民無奈之下向印度最高法院提起訴訟,強烈要求停止該工廠的運營,然而此案件卻被擱置拖延達數年之久。不僅如此,他們還向聯合國致信,就該工廠獲取碳排放額度一事提出抗議,並詳細列舉了此工廠用以規避監管的諸多手段,但聯合國方面對他們的請求並未予以理會。

聯合國發言人表示,確保該工廠符合環境法規是印度政府的責任,而不是聯合國的責任。

專家表示,聯合國根本沒有足夠的精力逐一監控碳信用額度市場上眾多自稱“綠色排放”的公司。買家最終發現,包括印度在內的許多環保項目實際上遠未達到環保友好的標準,這導致了市場的崩潰。

印度監管機構同樣聲稱,自身工作任務繁重,已處於應接不暇的狀態。印度最高環境監管機構“中央污染控制委員會”的工作人員數量僅有約400名,卻要承擔起對一個人口約達14億龐大國家的環境監督職責。相比之下,美國環保局僱傭近1.7萬名員工,而其所需監管的國家人口僅為印度的四分之一。

“還有很多事情要做,”德里污染控制委員會主任迪帕克(Deepak Kumar Singh)表示。該委員會是德里及其周邊地區的主要環境監管機構。“監測頻率應該更高,對工廠的檢查次數也應該更多。”

但他也提及,德里這座城市所面臨的困境遠非奧克拉工廠這一個問題。德里堪稱世界上污染程度最為嚴重的首都,據專家研判,該****城市一年之中僅有寥寥數日的空氣質量能夠達到“健康”標準範圍。

“你必須明白,”迪帕克懇求道。“我們僅有三位科學家負責監測德里所有工業的空氣、水污染情況”,在這種情況下,對德里這個世界上規模最大、最繁忙的城市之一進行充分監管幾乎是不可能的。

諸多專家指出,印度政府的某些作為正在致使問題不斷惡化,甚至存在蓄意隱瞞、遮蔽問題的行徑。印度有數十座城市位列全球污染最為嚴重的前五十座城市之中,面對如此不佳的國際形象,印度政府倍感挫敗,不但增設了重重繁瑣複雜的規章制度,致使研究人員在檢測印度首都空氣質量時面臨重重困難,而且還對錶達擔憂的環保人士進行騷擾或實施逮捕。

古爾岡的學生們正在參加抗議空氣質量惡劣的示威活動。圖源:《紐約時報》

法官和監管機構偶爾會因為奧克拉工廠的環境違規行為而對其設置障礙,但這種限制措施往往不會持續太久。

印度最高環境法庭“國家綠色法庭”(National Green Tribunal)2015年的一項裁決發現,奧克拉工廠發佈的數據“似乎不能代表其實際排放量”。

然而在兩年後,法庭雖再次裁定該廠仍然違反規定,但允許其繼續運行。

此外在2017年,印度環境部聘請了德國國際合作機構(GIZ)的專家對該工廠進行評估。

在《紐約時報》獲取的一份內部報告裏,德國專家經調查發現**該工廠存在排放有毒物質的情況,且在排放監測環節嚴重缺失,未能進行恰當的監控,**這一結論與仲裁庭的裁決相互印證。

該報告稱:“該工廠在被審議過程中的大部分時間內,都違反了允許排放限值。”

這座規模宏大的發電廠始建之初,規劃產能為16兆瓦電力,然其一直謀求進一步擴建。印度環境部最初拒絕了這一請求,理由是擔心該工廠沒有準確監測排放;距離居民區太近;居民們抱怨工廠向空氣中排放了大量危險污染物。

居民們堅稱,鑑於該工廠如此糟糕的安全記錄,理應將其關停。但在居民們的視角中,政府彷彿更為關注德里垃圾山的外觀形象,這座垃圾山被視作國家的恥辱象徵,相較而言,民眾的身體健康狀況卻未得到應有關切。

《紐約時報》所諮詢的專家表示,拉曼(Varna Sri Raman)女士手部佈滿瘡口,此症狀極有可能是二噁英中毒的表徵。拉曼女士身為一名經濟學家兼兒童書籍作家,她自述因手部狀況已近乎難以在電腦上進行打字操作,這使得她無論是撰寫研究論文,還是創作其所鍾愛的兒童故事都受到極大阻礙。

拉曼女士坐在她家的屋頂陽台,身後便是奧克拉工廠。圖源:《紐約時報》

拉曼女士和她的丈夫在蘇克德夫維哈爾 (Sukhdev Vihar) 街區購買了這套房子,夫婦倆認為臨近的鳥類保護區可以緩解德里臭名昭著的霧霾。

“但現在我們周邊有這個有毒的怪物(編者注:指奧克拉工廠),每天都在呼出這些讓我們幾近窒息的物質。”拉曼女士説,站在她家屋頂上,能夠清晰地眺望到距離大約100碼開外的奧克拉工廠。

她説,她11歲的兒子自從兩歲搬到這個街區以來,就一直患有嚴重的持續性支氣管炎。“如果你和我兒子交談,他會説他從2018年開始就患上了‘重感冒’。”她補充説,霧化器已經成為他們家的必需品,周邊鄰居也是如此。

儘管各類違規情形屢屢發生,垃圾焚燒作業卻依舊持續進行。2020年3月,相關監管機構檢測發現,奧克拉工廠所排放的二噁英以及呋喃(這是另一種具有毒性的物質),其含量竟然高達規定限值的三倍之多。

然後在2020年9月,問題變得更加嚴重:該工廠的二噁英和呋喃排放量是允許限值的10倍。

即便如此,印度政府仍繼續押注金達爾商業帝國,承諾向其提供約 1250 萬美元政府補助用於在首都建造第二家垃圾焚燒發電工廠,並且以大張旗鼓的政治宣傳為其背書站台。

2022年秋天,當一家家族企業在德里開設第二家垃圾焚燒發電廠時,一位極有權勢的政治家、印度內政部長兼總理莫迪的得力助手阿米特·沙阿(Amit Shah)發表了揭幕詞,讚揚為清除德里垃圾山做出的努力,這是選民們關心的一大問題。

一名男子向卡達聚集區的居民出售掃帚與撣子,該居民區已被灰燼淹沒。圖源:《紐約時報》

這些垃圾焚燒發電廠在經濟收益方面的態勢亦有所變動。從財務報表的數據來看,一家金達爾子公司於2022年憑藉其垃圾焚燒發電廠成功售出價值超40萬美元的碳信用額,照此趨勢發展,在接下來數年裏極有可能收穫更為豐厚的利潤。

儘管碳信用市場在十年前一度崩潰,但現在又再次蓬勃發展,市場規模將從2020年的2770億美元增至2023年的9490億美元。

2024年9月,美國政府發佈了首份投資碳排放額度的聯邦指導方針,預計將推動該市場的繼續發展。今年早些時候,中國也開放了碳排放額度市場,印度也在尋求建立自己的市場。

監督機構“碳市場觀察”(Carbon Market Watch)的全球碳市場政策專家杜弗拉納(Gilles Dufrasne)表示:“資金在這些市場中流動,但很難衡量其中有多少錢真正用於資助氣候行動,也很難確保有多少‘綠色項目’真正是‘綠色’的。”

拉曼女士深感奧克拉發電站正逐步侵蝕她的家庭,她自覺陷入了艱難處境。她的家庭耗費畢生積蓄購置了這處房產,若此時選擇出售,必然會遭受重大的經濟損失。如今,這片街區因兩大突出問題而聲名狼藉:一是奧克拉電站,二是大量的病患數量。

她與其他居民提及,2023年,奧克拉電廠的一個鍋爐突發爆炸,爆炸所產生的衝擊力致使大量灰燼如雨點般在她家周邊持續飄落長達24個小時。

儘管此前針對該工廠的抗議行動一度頗為頻繁,然而在近些年來,政府對德里所有的示威活動均進行打壓。拉曼女士與其他居民表示,此社區居民構成呈現混居狀態,其中既有穆斯林羣體,也有印度教徒羣體。但由於政府推行的印度教民族主義議程致使印度各地不同宗教團體之間形成對立態勢,使得社區居民想要團結起來開展抗議污染的行動變得愈發艱難。

“鑑於當下國家的形勢,想要讓印度教徒與穆斯林攜手並肩共同抗爭是毫無可能的。”拉曼女士如此説道,“然而,金達爾集團所造成的污染,對我所產生的影響,與對穆斯林母親所產生的影響,並無絲毫差異。”

她説:“我們都需要保護自己的家人,才能活下去。”

奧克拉發電站傾倒的灰燼上建有一座公園。許多居民沒有意識到潛在危險。圖源:《紐約時報》

**作者簡介:**瑪麗亞·阿比-哈比卜(Maria Abi-Habib),《紐約時報》駐墨西哥城調查記者,報道拉丁美洲事務,2018年至2021年期間常駐印度。

本文編譯自《紐約時報》2024年11月9日文章

原標題為Is a ‘Green’ Revolution Poisoning India’s Capital?

鏈接:https://www.nytimes.com/2024/11/09/world/asia/india-air-quality-trash.html