退圈的網紅:我已經,財富自由了_風聞

视觉志-视觉志官方账号-你陪着我的时候,我没羡慕过任何人1小时前

作者 | 鹿

來源 | 視覺志

2023年12月19日,短視頻平台上的一段內容讓羅福興重新成為公眾熱議的對象。

羅福興是誰?

如今提起這個名字,許多人可能會覺得陌生。但在十幾年前,羅福興的名字卻在網上如雷貫耳。

那是一個充滿個性表達的時代,“殺馬特”這種新穎獵奇的妝造風靡網絡,成為一種風靡網絡的亞文化潮流。

彼時,許多明星也曾嘗試殺馬特的造型,超級女聲中的李宇春、周筆暢,快樂男聲裏的甦醒、魏晨,甚至還有楊冪、大張偉、張藝興……

而羅福興,正是“殺馬特文化”的代名詞,最早的“洗剪吹創始人”,人稱“殺馬特教父”。

現如今,這位曾被稱為“殺馬特教父”的男人,以一頭不再飛揚的長髮,平靜地對着鏡頭説:“我現在一個月三到五萬,已經實現財富自由。”

“財富自由”——一個藏着太多想象空間的詞。之後他又補充了一句,“只是想給媽媽買套房,還需要努力。”

聽起來,這是一個普通人向更好生活努力的故事。但仔細想想,羅福興的“財富自由”,到底是怎樣的自由?

一個從鄉村走出來的少年,頭頂着五彩的髮膠,曾是時代的另類符號;又在社會浪潮的起伏中,一路跌跌撞撞地成長。

今天,他説自己“財富自由”了。

可這“自由”的背後,到底是什麼?

1995年的廣東梅州五華縣,一個偏僻的小村莊裏,羅福興出生了。這是一個普通到甚至有些灰暗的家庭,經濟窘迫、親情稀薄。

五歲前,羅福興曾和父母一起住在深圳。那是一段短暫的、看似完整的家庭生活。

可在羅福興的記憶裏,卻充滿了尷尬與不安。

他的父親偶爾會帶陌生的女人回家,她們經常站在廚房門口,半遮半掩地看着羅福興,眼神中有幾分打量,更多的是侷促。父親則半開玩笑地指着她們説:“叫媽媽。”

再後來,父母忙於奔波生計,無奈之下,他們只能把羅福興送回梅州老家。

從此,羅福興成了名副其實的“留守兒童”。

長大後的羅福興,時常會想起童年。在他的記憶中,母親雖然每隔一段時間會寄生活費,卻總顯得匆忙而疏離。至於父親,五年內沒出現過一次。

漸漸地,羅福興也習慣了不去等、不去想,甚至不去問。後來,家裏偶然有人提起,他才知道,父親那些不回家的日子,並非遺忘,而是刻意的缺席。

“他在深圳重新有了家庭,還給我生了一個弟弟。”

羅福興早期照片

羅福興的學校生活,和他的家庭一樣,缺少温度。

破舊的教室裏塞滿了七十多個孩子,他被安排在最後一排。

沒有人會留意一個默默無聞的孩子,他的存在感,像窗邊被遺忘的掃帚,連講台上的老師都懶得看一眼,更別提記住他的名字。

沒人注意的日子久了,羅福興漸漸學會了自我放逐。

他的作業本時常空着,課本也丟在抽屜底。上課時,他經常盯着窗外出神,看着風吹動樹梢,心裏想象着外面的世界。

可這種渴望自由的念頭,很快被高年級同學的一次次欺凌擊得粉碎。

這是羅福興第一次感受到,原來所謂的自由,不是飛翔,而是掙扎着不被踩在泥裏,可他連掙扎的力氣都沒有。

幾次被高年級同學欺負的經歷,也徹底改變了他。

他發現,這個世界弱肉強食,如果自己不夠強大,就只能永遠躲在角落裏瑟瑟發抖。

他看向那些“混得好”的大哥,學着他們的樣子,點起煙,染了頭髮,逃課……

他學會在下課鈴響時,跑到外面蹬一輛偷來的自行車,或把別人家養的狗偷走賣錢。

“有時一條狗能換一二百塊。”

2006年,羅福興11歲那年,他輟學來到村附近的一家工廠。

他永遠記得自己第一次走進村子裏微波爐工廠的情景:工廠內,一條漫長的流水線延展開來,每天只需機械地重複一個動作——將模具從機器裏取出,再放到輸送帶上。

就這樣,羅福興的生活成了一段循環播放的錄像帶,十二個小時的工作,和呼吸一樣沒有波瀾。

工廠的空氣裏瀰漫着機油味,機器的轟鳴像催眠曲,時間像流水一樣,從流水線上流走。

紀錄片《殺馬特,我愛你》

久而久之,這樣的生活,羅福興受不了了。

每天早晨,當工廠的鐵門嘎吱一聲拉開,他的胃就開始泛酸。他的手機械地伸向模具,腦子裏卻滿是逃跑的念頭,哪怕是跑到天涯海角。

可天涯太遠,海角更是無從尋找。

他唯一能看見的,是工廠對面的一家髮廊——玻璃門上貼着洗剪吹的廣告,幾張照片被日光曬得捲曲,卻似乎在向他招手。

“髮廊總比工廠強吧?”

他不知道髮廊裏會有什麼樣的生活,但他知道,至少那裏不需要和機器為伍,也許還可以接觸更多的人。他咬了咬牙,攢着幾分賭徒的心態,下定決心辭掉工廠的工作。

“即使最後什麼也沒有,至少,活得像個人。”

2007年,12歲的羅福興,離開家鄉來到深圳,成了一名髮廊學徒。

那時的深圳城中村,街道逼仄而雜亂,空氣中瀰漫着廉價香水和洗髮劑的味道。髮廊的宿舍狹窄得幾乎沒法轉身,但對羅福興來説,這樣的生活卻是一種久違的自由。

他第一次感到,自己可以擺脱家鄉的陰影,沒有父親的冷漠,沒有學校的壓抑,甚至可以將整晚的時間花在網吧裏——在那一方冷藍色的屏幕前,他找到了屬於自己的“世界”。

網絡世界裏鮮豔炫目,與現實的單調截然不同。他沉迷於“視覺系”風格的遊戲角色——那些穿着怪異、頭髮五彩的虛擬人物,讓他着了迷。

漸漸地,羅福興從模仿他們的造型開始,染頭髮、塗眼線、擺造型。

他的第一次嘗試,是染了一頭火紅色的頭髮。他站在髮廊的鏡子前,看着鏡子裏那個陌生又吸引眼球的自己,忽然覺得空氣裏似乎多了一些東西——一種難以言説的輕盈,像是從沉悶中掙脱的自由。

命運的齒輪,就此悄然轉動。

羅福興第一次做殺馬特造型

之後,他上傳這張照片到QQ空間,漸漸吸引了越來越多的目光。

網絡的關注讓他感到前所未有的存在感——不再是教室最後一排默默無聞的孩子,也不是流水線上的機械工人,而是一個被矚目的“他”。

興奮之餘,他繼而打開電腦,搜索出一個與“時髦”相關的英文——“smart”。從小用寫“白字”記單詞發音的習慣,讓羅福興將“smart”讀成了“斯馬特”。可他覺得不夠有氣勢,於是將其改成了“殺馬特”。

一個新詞誕生了,它帶着一絲張揚和桀驁不馴,像極了當時的羅福興。

羅福興殺馬特造型

藉助“殺馬特”這個獨特的符號,羅福興開始建立自己的網絡羣體。他創建了名為“殺馬特家族”的QQ羣,把那些模仿他造型、認同他風格的人拉進羣裏。

這個家族的初衷很簡單:分享髮型、表達個性、尋找認同。

在這些羣裏,他鼓勵成員展示自己的造型照片,將彼此視為兄弟姐妹。

這樣的網絡互動讓更多青春期少年湧入“殺馬特家族”,QQ羣的人數也迅速從幾十人增長到幾百人、幾千人,最終擴展到幾十個羣,構成了一個龐大的網絡社區。

當時的殺馬特羣

隨着家族的壯大,羅福興逐漸被推上了“殺馬特教父”的位置。為了鞏固自己的地位,他甚至將自己的名字紋在身上。

在他的帶領下,那些染着頭髮、塗着眼影的年輕人,不再是流水線上的無名之輩。他們成了“殺馬特”,一種有身份、有標記的存在。

他們用五彩的頭髮宣泄壓抑,用熾烈的造型追求自由。

他們説:“審美的自由,是一切自由的起點。”

2009年,“殺馬特家族”的名號已經在網絡上所向披靡。QQ空間、貼吧、論壇……

毫無預兆地,14歲的羅福興和他的“家人們”,火了。

隨處可見頂着五彩髮型、穿着誇張服飾的少年們自拍。他們擺着大膽的姿勢,眼神中帶着不屑與挑釁,好像在向整個世界宣告:“我們不一樣。”

然而,關注之下並不全是理解與支持。

殺馬特的獨特造型和張揚風格迅速引發了廣泛爭議。在許多人眼中,他們是“土味”的代名詞,是“不務正業”的象徵,是主流價值觀中不該存在的“異類”。

網絡上開始出現大量嘲諷和貶低的聲音。人們給殺馬特貼上了“山寨”“傻X”的標籤,甚至稱他們是“社會的垃圾”。

這些批評和嘲諷並沒有讓“殺馬特家族”退縮,反而讓他們的團體更加凝聚。羅福興深知,外界的攻擊不是針對個人,而是針對他們的存在本身。

他在QQ羣裏對家族成員們説:“不用管別人怎麼看我們,我們的頭髮是我們的驕傲。殺馬特,就是要酷給他們看!”

羅福興中間第一排

每當有成員因頂着殺馬特的髮型被圍觀、甚至被嘲笑時,羅福興總會主動站出來,安慰他們,並用自己的故事鼓勵大家。

“他們看不起我們,是因為他們不瞭解我們。我們不是為了他們而活,而是為了我們自己。”

這些話在當時的網絡世界中,像是一種反叛的號角,激勵了無數年輕人繼續堅持自己的選擇。

與此同時,“殺馬特”家族也開始主動出擊。他們集體行動,在貼吧、論壇上發帖刷存在感,用炫目的照片和自信的宣言,試圖為自己的文化正名。

羅福興帶領家族成員衝進熱門貼吧,留下的評論既簡單又直接:“殺馬特不是土,是潮!”

可網絡上的批評很快延伸到了現實生活。

許多殺馬特成員,在日常生活中因為他們的髮型和穿着受到排斥,甚至遭遇過暴力。

“有次在外面吃飯,突然一羣人衝過來,把我的頭髮點着了,還罵我是腦X。”

這樣的經歷並非個例,許多殺馬特甚至不得不面對來自同齡人甚至工廠管理者的歧視。

工廠裏也開始對殺馬特羣體設限。

“公司不收頂着這種髮型的工人,”羅福興的一個家族成員曾憤憤不平地説,“他們覺得我們是麻煩,是異類,連活幹得好都沒有用。”

紀錄片《殺馬特,我愛你》

羅福興看着羣裏越來越多的傾訴和抱怨,開始思考殺馬特的意義。他告訴家族成員:“殺馬特從來不是為了被喜歡,而是為了讓人看見。”

對他來説,殺馬特是為數不多可以宣泄的表達方式之一,一種不被聽見時的無聲吶喊。即使頭髮被燒,工作被辭,他們也從未放棄彼此的支持,甚至把這些經歷當作家族的“勳章”。

紀錄片《殺馬特,我愛你》

但再高的浪潮,也終會有落下的一天。

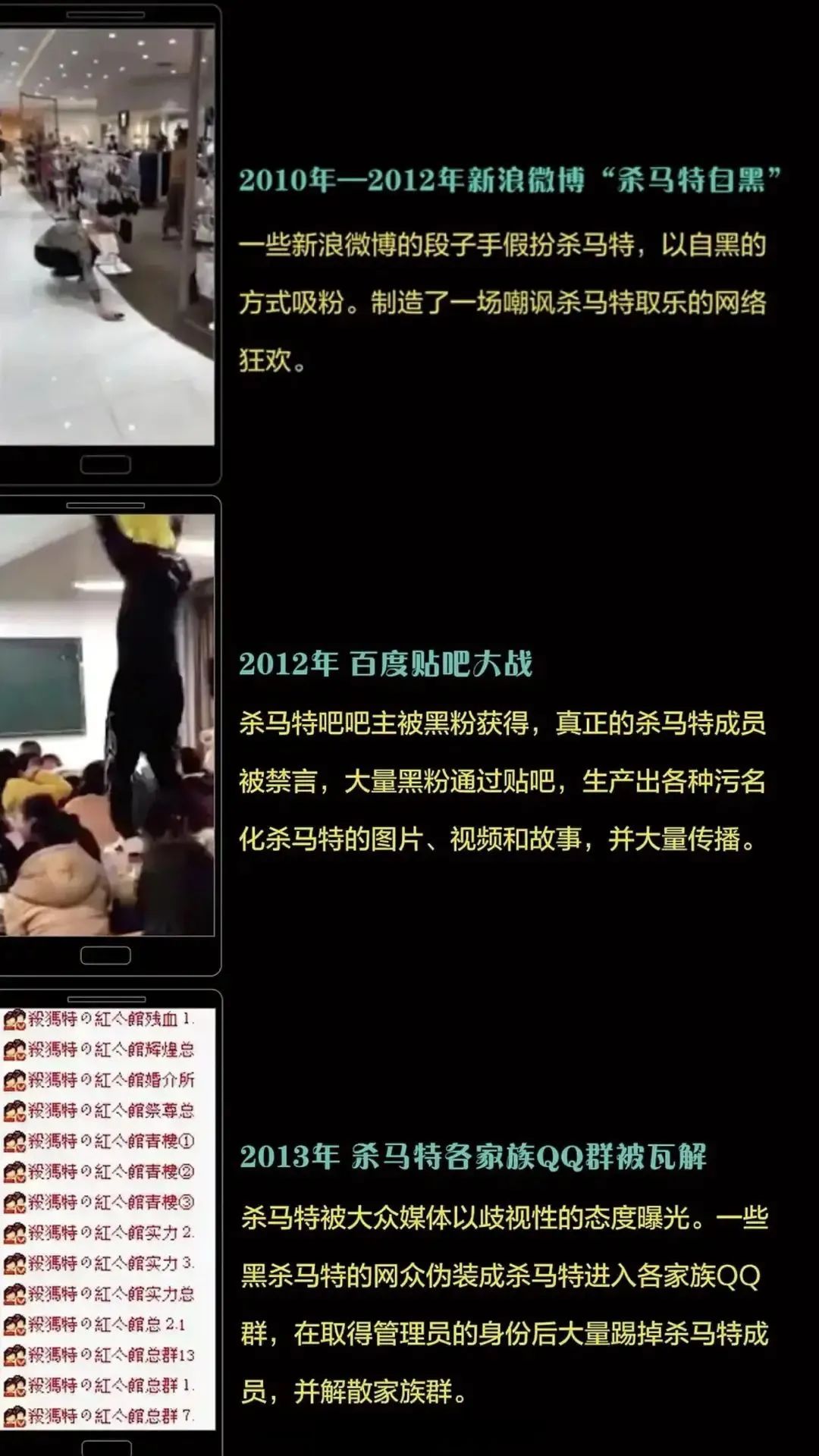

進入2013年,殺馬特家族的風頭漸漸被“反殺馬特”浪潮所吞噬。

那些曾經的模仿者,如今成了最大的嘲弄者。他們穿着更誇張的衣服,頂着更荒誕的髮型,用誇張的動作和口音模仿殺馬特家族的視頻席捲了網絡。

QQ羣裏的家族成員也從抱怨轉變成了困惑,他們開始猶豫,自己選擇的道路是否值得堅持。

“是不是該把頭髮剪了?”

羅福興坐在屏幕前,盯着羣裏的聊天記錄,心裏湧上一種複雜的情緒。

殺馬特qq羣的興衰史

他意識到,潮水正在退去。殺馬特從未真正被接受過,它的存在始終是以反叛和爭議為基礎,而當外界的聲音過於強烈時,這座靠個性堆砌的堡壘也終將搖搖欲墜。

羅福興也深知,無論網絡上有多少嘲笑和模仿,現實的孤獨才是更難以抗衡的敵人。

那一刻,他終於承認,頭髮染得再高,再鮮豔,也擋不住生活壓下來的陰影。

當張揚的色彩消退,剩下的,不過是從未離去的灰。

2016年,對21歲的羅福興而言,是人生重大轉折的年份。

這一年,他接到來自家鄉的電話,得知父親患上了肝癌。他立刻放下手頭的工作,趕回梅州老家。

“這是我和他最後一次長時間的相處。”

病牀上的父親握着他的手,聲音乾澀,卻仍有幾分倔強:“要不然我去撞車吧,賠償金夠你開一家理髮店。”

羅福興愣住了。他一向覺得父親強硬冷漠,可這句話讓他看到一個被生活壓垮、卻仍在為孩子設想未來的男人。

那一刻,他發現心底積壓多年的怨氣突然化成了一股説不出的滋味——是恨,也是憐惜。

父親的病沒有好轉。幾個月後,他在中秋節那天離世。

羅福興説,那是他人生中第一次如此清晰地感受到生命的脆弱。守靈的那些日子,他整夜做噩夢,不敢獨自入睡。

他開始反思這些年拼命維持的“殺馬特”家族——那些五彩斑斕的頭髮、張揚的姿態,究竟帶給了他什麼?又讓他失去了什麼?

父親離世後的日子,羅福興一度陷入低迷。彼時“殺馬特家族”已顯頹勢,而現實的責任卻如山壓頂。

他是家裏唯一的頂樑柱,還有年邁的母親需要照顧。他坐在出租屋的地板上,背靠着發黃的牆壁,盯着天花板上的裂紋發呆。

他意識到,“殺馬特教父”的光環已經不再是避風港,反而成了一種無形的負擔。

2017年,22歲的羅福興做了一個重要的決定:暫時放下“殺馬特”的標籤,重新迴歸生活。

他走進一間小型髮廊當學徒,試圖用最基本的技能重新站穩腳跟。那段時間,他幾乎斷絕了與家族成員的聯繫,將自己徹底隱匿在平凡的生活中。

但是,這樣的隱匿並沒有讓他找到內心的平靜。人們依然記得“殺馬特教父”,依然關注着他的動態。

第一次是在2018年,23歲的羅福興用多年積攢的積蓄,在深圳龍崗的一條街邊開了一家小型髮廊,取名“皇妃美髮”。

髮廊的門頭簡單而樸素,與他曾經張揚的形象大相徑庭。

他剪去一頭飛揚的長髮,用一個普通髮型師的姿態開始新生活。

可理想和現實的差距,很快讓他嚐到了創業的苦澀。因為髮型審美過於前衞,他的顧客寥寥無幾,生意在不到半年時間裏就難以為繼。

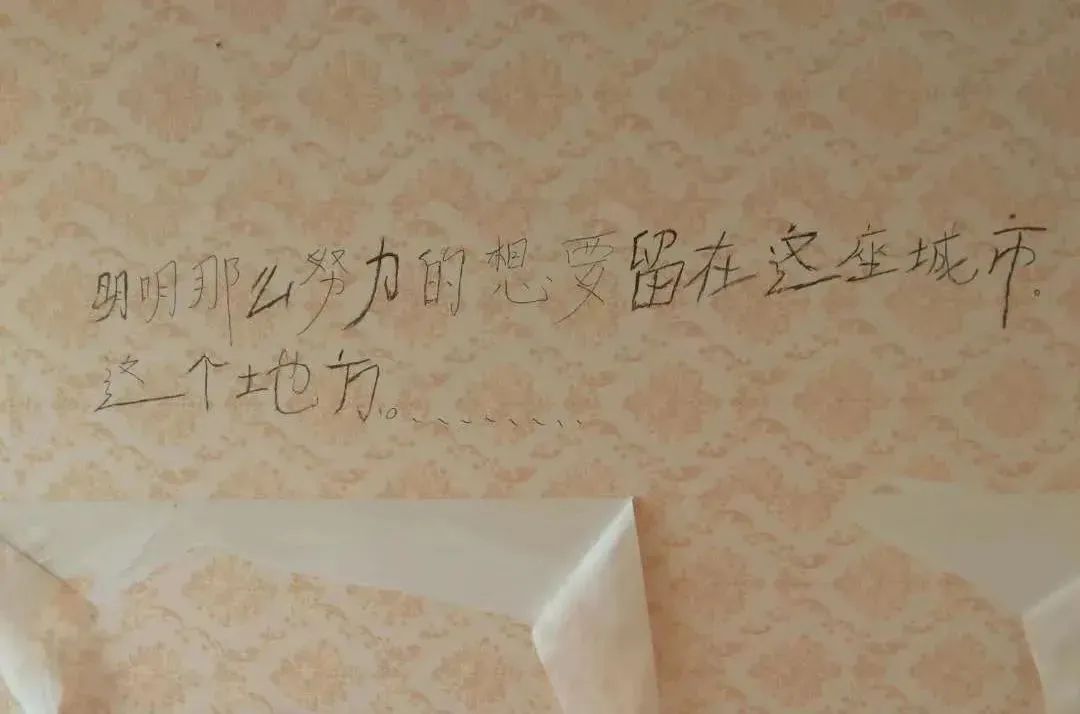

當髮廊最終關門的那一天,他在牆上寫下了這樣一句話:“明明那麼努力想要留在這座城市……”

這句話被記者拍下,很快出現在各大社交媒體上,引起了新一輪的關注。

關掉髮廊後,羅福興很快意識到,改變並非一蹴而就,而是需要一個過程。他轉向了自媒體平台,用過去積累的名氣重新構建自己的生活。

他笑着自嘲:“髮廊做不起來,但視頻總能拍起來。”

他註冊了自己的賬號,簡介上寫着:“殺馬特創始人羅福興。”

他用手機記錄下每天的日常:剪髮、直播、與家人的相處。他甚至會將一些過去的照片和殺馬特的舊事翻出來,娓娓道來。

漸漸地,羅福興的直播間開始有了人氣。每當他講起那些在工廠流水線上的日子,講起“殺馬特家族”最熱鬧的時光,屏幕上總會出現一片彈幕:“致敬青春”“殺馬特yyds”……

直播間裏有人問他:“你覺得現在的自己自由嗎?”

羅福興愣了一下,低頭笑了笑:“自由?應該算吧,不用跑工廠,也不用再頂着那麼多奇怪的眼光了。”

也有人留言問他:“殺馬特是不是沒了?”

羅福興頓了頓,低頭一笑:“它變了,但它還在。只要社會還這樣,總有人需要它。”

2019年,當紀錄片《殺馬特,我愛你》上映時,彼時24歲的羅福興又一次出現在公眾視野中。

與之前不同,這次的關注,不再是諷刺與嘲笑,而是多了些遲來的理解與共情。

影片沒有濃墨重彩的修飾,也沒有旁白解讀,僅用鏡頭記錄殺馬特家族成員的日常。

紀錄片《殺馬特,我愛你》海報

影片的導演李一凡曾坦言,拍攝的初衷很簡單——為這羣不被看見的人留下影像。

第一次看到殺馬特照片時,他的震撼來源於這些誇張的形象:頂着“視覺系”髮型的少年,帶着自嘲與張揚,像是在一片荒涼中自建的紀念碑。

是的,荒涼,缺少愛與關注的荒涼,淪為留守兒童的荒涼,生而為人孤獨落寞的荒涼,被滾滾向前的時代車輪無情拋棄的荒涼……

李一凡對主流文化抱有深深的警惕,他覺得殺馬特的出現,是底層年輕人對審美權的一次無聲奪權。

“這不是山寨,這是一種審美的自覺。”

在他眼中,那些五顏六色的頭髮和廉價的金屬飾品,背後藏着一種對規則的不屑和抗爭的意味。

一席《李一凡:我拍了殺馬特》

但隨着拍攝的深入,李一凡對“殺馬特”的理解發生了變化。

他本以為自己在記錄一場“審美革命”,卻發現更多的是一種無奈的自救。

“很多人只看到了殺馬特的獵奇外形,沒看到殺馬特的卑微人生。這其實是一羣最可憐的人,就那麼一點的身體改變,他們被視為鄙視鏈的最底端……”

攝製團隊花了兩年時間,採訪了七十多個殺馬特成員。他們的故事幾乎如出一轍:出生於農村或小縣城,年少輟學,進入城市工廠成為流水線上的“螺絲釘”。

他們用頭髮宣泄壓抑,用自拍證明存在。

可最終,還是在生活的重壓下歸於沉寂。

紀錄片《殺馬特,我愛你》

一位女孩曾在鏡頭前説道:“有人看到我的奇裝異服就罵我,但也説明他們還看得見我。”

豎起的頭髮,是一種孤獨的信號彈,炸不開同情,卻能引來目光。

李一凡嘆道:“他們把染色的頭髮當作信念,只要顏色還在,就像有了超越眼前的意義。”

這些年輕人,用虛構的信念去抵抗空白的現實,用一次次裝扮觸摸一種遙不可及的快樂,彷彿只有這樣,才能證明自己存在過。

“所以,從來沒有精彩的殺馬特,只有生命極其貧乏的殺馬特。”

一席《李一凡:我拍了殺馬特》

2019年,紀錄片上映,但作為“殺馬特教父”的羅福興卻並沒有完整看過《殺馬特,我愛你》。

“這就像在看我自己的生活,而我知道我的生活是什麼樣子。”

或許,羅福興對鏡頭有種本能的抗拒;或許,因為那太像一面鏡子,把他過去的虛榮與掙扎,赤裸裸地照了出來。

他願意承認殺馬特的隕落,也早早明白,所有“家族”的終結,其實都歸結於一個詞:生存。

歲月像把無情刻刀,把他舊日的髮型剪掉。

現如今,29歲的羅福興已經不太關注外界對“殺馬特”的評價了。

評價是什麼?

不過是路人行走時擲出的一個眼神,擦肩而過,無聲無息。

他笑着説:“殺馬特的精神沒有死,它只是換了一種形式,留在了這些手藝裏,也留在了那些人的心裏。”

轉戰自媒體平台後,羅福興經常會發布的一些殺馬特髮型短視頻,收穫幾百萬的播放量,並由此帶來一筆豐厚的收入。

“我現在收入來源比較廣泛,主要是短視頻,一個月工作兩天,平均三五萬吧。”

如今,過去的“殺馬特教父”成了短視頻平台上的普通創作者,用剪髮和鏡頭填補生活。

當被問到是否想成為粉絲千萬的“大網紅”,實現所謂的“財富自由”時,羅福興搖搖頭:“我在這個地方、這個區,我認為我是財富自由的。”

羅福興不需要豪車豪宅,也不羨慕那些月入百萬的網紅。

對他來説,財富自由的意義,是在他的消費觀念裏,“暢通無阻”,是能給母親寄一筆錢時不再羞愧。

他説:“我散漫、懶散,但又自由。”

可羅福興心裏也很清楚,這種“自由”並不意味着一勞永逸。

經過了這麼多事,他坦誠:“我更像是個手藝人,把時間和精力用在我擅長的事情上。”

迎來而立之年的羅福興開始明白,真正的價值不在於是否能賺到更多的錢,而在於能否讓自己在每一個工作日結束時感到踏實。

這種心態,也讓他逐漸找回了一種內心的平靜。

如今,他依舊會收到關於殺馬特的各種提問。每一次談起過去,他都能感受到一種與從前不同的坦然。

他不再以家族的“教父”自居,而是用自己的方式,為殺馬特的文化注入新的生命。

他説:“現在,更多的是和大家一起玩,我也學會了不那麼較真。”

羅福興的“財富自由”,乍一聽是一個有趣的悖論。他沒有房產,沒有安定的事業。但在他看來,這些似乎都無關緊要。

他口中的自由,像是生活的一個小漏洞,讓他得以稍稍喘息。

如今29歲的他,並不執着於成為某種“成功”的符號,甚至連過去那個“殺馬特教父”的身份,也早已被他掛在了記憶的鈎子上,偶爾晾曬,更多時候卻是無所謂的態度。

他在短視頻鏡頭前講着生活,工作兩天便能賺到三五萬,聽起來像是天方夜譚。

然而,他不關心這些數字是否能帶來更大的財富,而更關心它是否足夠讓他繼續保持這份自主的節奏。

他的自由是一種無望的自由——不是去得到更多,而是不要更多。他的散漫裏,藏着對生活的篤定:別指望我去奔忙,我也不指望生活賞我更多。

這樣的自由,或許是另一種隱約的反叛,像殺馬特一樣。

反叛什麼呢?

反叛那些用數字定義人的社會標準,反叛人們對“教父”“名人”“權威”的期待。

羅福興活得坦然,甚至有些侷促,卻因此留有一分與眾不同的真切。

他的“財富自由”,像是穿着破舊的衣裳,偏偏要抬頭挺胸地走在人羣中。

他從不炫耀,卻也不隱瞞。

他不過是在説:這是我的生活,我就這樣過。

或許每個人都有一段自己的“殺馬特”經歷,那是用叛逆、用孤勇、甚至用瑣碎的努力去證明自己存在的痕跡。

最終,我們所尋找的,不過是一種與自己和解的方式——

一種可以在柴米油鹽中依然平和的心境,一種在風浪四起時依然清醒的自由。

就像羅福興説的:

“自由,不是你擁有多少,而是你能放下多少。

當我停下腳步,願我的心棲息在最平凡的地方,

不問過往的起伏,

只要柴米油鹽能有一點温度,

只要這風吹過,能帶來片刻的安寧。”

不必遠行,也無需高歌。

如今,他終於找到了屬於自己的生活,也終於,不必再靠誇張的髮型博得注目,不必再糾結於治癒傷痕累累的過往。

或許,多年以前含淚告別父親之後的某個尋常日子,當他剪掉那個承載着“意義”“符號”“吶喊”的髮型,當他接納自己內心的傷疤,當他跳進生活的洪流,當他選擇跟命運交手,當他不再追尋所謂的自由——

那一刻,他已經自由了。

監製:視覺志

編輯:鹿

視頻號:視覺志