彼得·費弗:特朗普2.0時代,如何同美國打交道?

guancha

【文/彼得·費弗,翻譯/觀察者網 郭涵】

離開白宮後,特朗普的政治觀點基本沒有變化,可他所置身的國內外環境卻經歷了鉅變,因此,特朗普對於該如何行使行政權力的認識,也可能發生了改變。華盛頓面對比他上個任期更加兇險的局勢,美國需要應付好幾場戰爭、愈演愈烈的大國競爭以及一個日漸脆弱的自由主義秩序。

與此同時,在下野期間,特朗普的團隊已經完成了上一次來不及做的準備工作:他們有一個已經轉型的共和黨為後盾,帶着一份非常詳細的朋友和敵人名單——因此更加有能力讓美國的官僚政治服從他們的意志。在特朗普的第二個任期內,預計美國的競爭對手和對抗者(比如中國和俄羅斯)將會如魚得水;而美國的傳統友邦(比如歐洲國家、日本和西半球的合作伙伴)多半會利益受損。

當然,現在無法預測未來特朗普政府的具體政策,尤其是當這些政策出自一位感情用事、無視規則、容易分心的總統之手時。不過,有充分的理由相信,特朗普2.0將會是特朗普1.0的更極端版本。他的迴歸將帶來一個更加單邊主義、更加冷漠,偶爾更加咄咄逼人的美國,不再致力於維護正面臨越來越大壓力的地緣政治與自由主義價值觀體系。

沒有“大人”的房間

今天的特朗普對世界的總體看法,與他第一任期時幾乎沒有什麼不同。種種跡象表明,他依然認為:華盛頓的全球聯盟體系十分礙事,並非正資產;撕裂全球貿易體制是美國實現經濟安全與繁榮的最佳途徑;美國從與獨裁國家開展曖昧外交中獲得的好處,遠高於同民主盟友維持長期深厚關係的好處;一個單邊主義的、注重交易性質的外交政策是美國同敵人和朋友打交道的最佳方式。特朗普也繼續將美國的國家利益與他個人的利益混為一談,無論是政治還是經濟層面的利益。

唯一改變的是,特朗普新政府中的成員將遠不能像過去那樣抑制他最糟糕的衝動。在第一個任期,他的國家安全團隊中許多最重要的成員、國會山的共和黨盟友都持較為傳統的共和黨觀點。當特朗普想要嘗試改變路線時,這些人有足夠的渠道和影響力來解釋為什麼那個主意可能非常糟糕,且他們往往能説服特朗普。美國政府2017年對阿富汗戰略開展的評估就體現了這種情況。

同樣重要的是,對於許多特朗普並沒有操心的事情,他任命的傳統派官員可以瞞着總統繼續執行正常的政策路線,比如2018年草擬美國《國防戰略》時的情況。

因反對特朗普從敍利亞撤軍的決定,美國前國防部長馬蒂斯於2018年底宣佈辭職 資料圖 東方IC

最後,在少數幾個特朗普堅決要求推進的政策領域,官僚們採取了磨洋工、相互推諉等慣用的拖延計策。當時,聯邦政府各級官員中真正忠於“讓美國再度偉大”(MAGA)理念的人寥寥無幾,導致特朗普往往很難實現他的願望。不過,未來是否存在這樣的“護欄”要打一個巨大的問號。

特朗普已經制定好了脅迫美國官僚體系的方案,也就是對聯邦政府僱員進行再分類,剝奪其公務員的受保護身份,從而能夠大規模地解僱他們。特朗普的政治盟友正在討論如何利用總統行政權力,從美國軍隊中“清洗”那些沒有表現出足夠具有MAGA傾向的軍人。這一次,特朗普在挑選高級官員和軍隊高層時顯然不會重蹈覆轍,比如他曾經任命的退役將領吉姆·馬蒂斯(Jim Mattis)和約翰·凱利(John Kelly),兩人均堅定地選擇忠於美國憲法而不是特朗普本人。

至於那些在特朗普第一任期進入政府的MAGA忠誠派人士,現在對令他們深感沮喪的官僚體制有了更深刻的瞭解。如果這些人重新掌權,他們將能更方便地發動激進改革。

理論上來説,美國國會依然能限制一位破壞力極大的總統。如果民主黨能夠保住對參議院的控制權,或者重新奪回對眾議院的控制權,他們就能通過管住錢袋子的權力來限制行政部門的作為。但這些立法機構的工具要比看上去更加脆弱,比如,美國國會通過了一項法律,令未來的總統要正式退出北約變得更加困難。

然而,這項法律在合憲性方面存在疑問。何況,如果一位總統通過實際行動與北約“一刀兩斷”——比如宣佈將美國部署至北約成員國的軍隊數量削減至0,或者公開宣稱,如果俄羅斯進攻北約成員國,他將不會協防那些國家,那麼美國完全可以不走退出程序便破壞這個聯盟。

鑑於行政部門擁有相當大的外交權力,美國國會根本無法節制特朗普對美國外交政策的影響。甚至,特朗普可能面對一個不太願意限制他的國會,因為他已經從意識形態上主導了共和黨,該黨的老派精英們再也不能宣稱特朗普的議程是離經叛道,必須加以抵制。

不過,特朗普2.0時期不同於1.0時期的最大原因或許是國外地緣政治環境的變化。如果能重返橢圓形辦公室,他將面對一個更加混亂的世界。當他2017年上台時,後冷戰時代正在結束。美國與中國的關係開始變得緊張,在大中東地區爆發着針對塔利班與極端組織“伊斯蘭國”的熱戰,可今天的局勢遠比過去嚴峻。特朗普潛在的第二任期將面對東歐與中東地區的大規模熱戰,台灣海峽與南海爆發衝突的風險增加,美國同伊朗、朝鮮的緊張關係不斷升級,還有其它種種危機。

一個動盪不安的世界需要華盛頓提供更多的國際參與和領導力,自1945年以來,華盛頓經常發揮這樣的作用。但如果特朗普迴歸,全世界可能會得到恰好相反的結果。

更多的鬧劇,更多的混亂

特朗普第二任期外交政策的特點,可能是延續性與變化之間不同尋常的結合。乍看上去,他的一部分政策與拜登政府的似乎只有些許不同。特朗普肯定會加大同中國經濟競爭的力度,但重點會是削減雙邊貿易逆差和尋求關鍵供應鏈迴流本土。他可能會提出里根時期“以實力求和平”(peace through strength)的口號,並提高美國的國防開支。這樣的目標可能會導致民主黨內鷹派與鴿派人士的分裂,正如軍援烏克蘭的問題正在加深共和黨內國際主義者和新孤立主義者之間的分歧。

美國價值950億美元的援烏法案目前正卡在國會眾議院,圖左為眾議院議長約翰遜

當然,這些政策肯定會帶有特朗普的個人色彩。在下令增加軍費的同時,特朗普很可能會更激進地令美國軍隊變得政治化,比如設法趕走那些他認為過去不夠忠誠的高級軍官。在與中國開展經濟競爭的同時,特朗普可能會尋求達成一筆新的“歷史性”美中貿易協議,正如他在2017年至2020年間嘗試過但未能奏效的那份協議。在同許多對手打交道時,特朗普將再度採取鬧劇般的競爭策略——呈現激烈的言辭、越來越緊張的局勢,但並沒有連貫的政策或清晰的戰略目標。

更重要的是,特朗普可能會推行比第一任期時更極端的政策。正如他在競選活動中已經宣佈的那樣,他顯然會加強對美國的盟友,特別是北約的攻擊:美國前國家安全顧問約翰·博爾頓曾警告,如果特朗普在2020年獲得連任,他本來打算退出北約。無論是否會走到那一步,特朗普都可以輕而易舉地為美國有效參與北約、同東亞條約盟友維持合作伙伴關係開出更多條件,要求其它國家支付高昂的資金,或者是通過在氣候政策、貿易問題上挑起爭端來削弱這些多邊組織的內部團結。特朗普已經提出要徵收普遍關税,如果美國單方面對所有進口商品徵税,這將撕碎現行的國際貿易體系。

與此同時,北約中的前線國家、韓國政府與台灣地區當局,將不得不面對一個更注重交易、更不願意做出承諾的美國。特朗普宣稱自己能在24小時內結束俄烏戰爭,而他在第一任期為了報復拜登、以烏克蘭安全為要挾的做法意味着,他準備將一份不利於烏克蘭的和平協議強加到基輔頭上。

特朗普也可能更不願意對台灣地區做出安全承諾。他曾經説,如果中國大陸武統台灣,“我們連一點該死的辦法都沒有。”

更廣泛地來看,特朗普政府似乎有可能進一步從大中東地區撤退。既然特朗普無意向全世界提供美國的安全保障,他的政府大概也不會像拜登政府那樣,願意同英國共同保護重要的海運航道免遭胡塞武裝攻擊。

很難設想特朗普的政府會如拜登政府那樣,致力於推動一個穩定的巴以和平進程,同時保障雙方的利益。特朗普渴望同沙特達成一大筆交易,這可能會讓他有動力應對巴勒斯坦問題——在《亞伯拉罕協議》的談判桌上並沒有提及該問題,但自去年10月7日的襲擊與加沙戰爭爆發後,巴勒斯坦問題已經無法被忽視。幾乎沒有什麼像樣的方案能確保在中東出現有利美國局面的同時,又不必讓美國付出重大承諾。因此,很難想象特朗普將如何調和他支持以色列的立場與放棄美國對中東地區承諾的立場。

然而,特朗普第二任期的中東政策也可能會體現更多的不一致,比如,他可能會願意在美軍撤出中東的前夕發動戲劇性的軍事行動。2020年,特朗普曾下令暗殺伊朗伊斯蘭革命衞隊指揮官卡西姆·蘇萊曼尼(Qasem Soleimani),當時美國政府中有人擔心這個危險的決策會引發同德黑蘭衝突的螺旋升級。這意味着,相比拜登,特朗普可能更願意對伊朗以及那些攻擊美國人員的伊朗代理人目標發動致命打擊,或者是回到所謂的“極限施壓”戰略上,他曾試圖通過這項政策得到一份相比2017年上台時更有利的伊核協議。

特朗普的新政府也幾乎肯定會進一步降低民主和人權在政策目標中的重要性。正如特朗普在第一任期內反覆提及移民問題和在美墨邊境修建隔離牆的問題,他也可能會在第二任期採取更極端的做法,比如,打造更加軍事化的邊境並對難民採取更多限制措施,加強打擊毒品的力度等。

迎合、對沖與其它手段

在特朗普的第一任期內,許多外國領導人想出了各種“妙招”來應對這位十分不尋常的美國總統。第一種方法是避讓與對沖。這種策略很對法國、德國等國家的胃口。如果特朗普瓦解了美國主導的國際秩序,它們是損失最大的國家。於是,時任法國總統馬克龍與德國總理默克爾都試圖與華盛頓保持一定距離,儘量減少同特朗普的摩擦。同時,他們盡力填補跨大西洋機構中的領導力真空,並讓歐盟等機構發揮更大的作用。

雖然成功避免了一場跨大西洋危機的全面爆發,但德法領導人無法阻止特朗普在眾多外交場合發起的羞辱與小吵小鬧。特朗普政府內部更親盟友的一派官員與國會山的共和黨人設法為這些矛盾降温。然而,德法領導人依然缺乏一整套全方位的工具(軍事、政治、經濟和外交層面),來彌補特朗普放棄美國傳統領導角色的損失。

與特朗普打交道的第二種方法是迎合與取悦他,這非常適合那些同特朗普性格類似的外國領導人。時任英國首相鮑里斯·約翰遜通過奉承特朗普、安撫他的自尊心來緩和英美關係。同樣,時任日本首相安倍晉三為了討好特朗普可謂煞費苦心,甚至在2016年11月的選舉結束後送給對方一根鍍金的高爾夫球棍。這些努力當然收到了回報:在特朗普擔任總統期間,日本受到的待遇要好過美國在亞太地區的其它盟友。特朗普也沒有像對待特蕾莎·梅那樣霸凌約翰遜。不過,很少有其他國家的領導人有充分的膽量和國內支持來嘗試這種做法。

特朗普與約翰遜

第三種方法是通過模仿與讓利來博得特朗普的好感。這適合那些與特朗普同樣具有威權主義傾向、理解他好大喜功心理需求的領導人:比如匈牙利的維克托·歐爾班,土耳其的雷塞普·埃爾多安,沙特的穆罕默德·本·薩勒曼,甚至包括以色列的本雅明·內塔尼亞胡。

特朗普任內最重要的外交成就——《亞伯拉罕協議》充分體現了這種方法的上限與侷限。內塔尼亞胡成功地爭取特朗普促成這項協議,令以色列同部分阿拉伯國家實現關係正常化。這長期被認為是全面實現中東和平方案中的關鍵一環,但特朗普並沒有要求以色列做出任何必要的讓步,甚至沒有要求在協議中承認巴勒斯坦問題的存在。

這項戰略的成功似乎超出所有人的預料——直到被去年10月7日,哈馬斯對以色列發動的“恐怖襲擊”徹底擊碎。(可以説,模仿與讓利的方法對俄羅斯同樣適用,不過在那個案例中,普京顯然是被討好的一方,而特朗普是主動討好的一方。)

最後,一些外國領導人會採取第四種方法,即維持同美國的對抗姿態,坐視特朗普是否會兑現他的威脅。那些給特朗普政府製造了最大麻煩的國家(如伊朗、朝鮮、委內瑞拉)都在一定程度上採取這種做法。雖然每一個國家都曾遭受特朗普最激烈的脅迫外交——在伊朗的案例中,包括2020年1月美國對蘇萊曼尼的刺殺——但所有這些國家都以更強硬的反抗姿態渡過了特朗普的第一任期,沒有做出任何實質性讓步。可以説,這也是中國所採取的做法,尤其是在特朗普大幅升級對華貿易戰之後。

從以上案例中可以得出幾條教訓。迎合、取悦與模仿特朗普到頭來有可能自取其辱,因為特朗普的行為反覆無常,這樣做容易頻繁遭遇“打臉”。此外,這些做法的長期效果也不見得有多好: 儘管安倍晉三如此賣力地討好特朗普,但後者還是要求日本政府為美國駐軍支付的費用翻兩番。

只有對那些國家利益不容易受美國霸權影響,或者有能力填補美國從現存結盟體系中退出的空白的國家來説,對沖與避讓才是一項可行的戰略。目前,只有中國有潛力填補因美國放棄傳統地緣政治角色、不再作為聯盟體系核心而留下的權力真空。但是,美國經濟依然對中國的繁榮至關重要,所以中國也不適宜採取真正意義上的避讓與對沖戰略。

另一方面,中國等在談判桌上表現強硬的外國政府,往往能夠在與特朗普做交易時受益。這是因為,事實證明,當特朗普急於達成一筆交易時,他不惜削弱自己的談判籌碼:2020年年初,特朗普如此迫切地想要同中國簽署的第一階段貿易協議,除了在短期內增加大豆出口外,幾乎沒有給美國帶來實質性利益。

最後,那些公開抵抗特朗普的國家,雖然承受了很大壓力,卻往往都能保住自身的利益。對於那些同特朗普一樣蔑視自由主義國際秩序的國家來説,情況尤其是如此。就連恐怖組織“伊斯蘭國”也能從強硬的姿態中收穫好結果:在取得決定性勝利前夕,特朗普突然叫停了打擊“伊斯蘭國”的行動,相當於在橄欖球比賽中的五碼線上扣球。

避免潰敗

對於美國的盟友來説,有許多理由顯示,第二任期的特朗普會比第一任期時更難打交道。首先,到那時將沒辦法再宣稱,特朗普只是美國傳統領導力模式中的一個異類。與此同時,絕大多數自由民主國家的盟友會發現,用糟糕但必要的讓利方式來包裝好的政策,爭取得到特朗普認可的做法將十分難以接受。由於擔任關鍵職務的傳統共和黨人會比過去少得多,外國政府幾乎無法在特朗普的第二屆政府內找到能夠幫他們説上話、壓制其反盟友衝動的合作伙伴。

這意味着,許多美國的自由派盟友會爭先恐後、儘可能地保留從“基於規則的國際秩序”中已獲得的利益,哪怕是在美國力量無法提供擔保的前提下。因此,特朗普的第二任期可能加速區域化的進程,比如日本同澳大利亞之間、英國與東歐國家深化合作的情況,而美國並不會扮演他們的外交和軍事聯絡人。法國和德國也有可能嘗試恢復馬克龍關於建立一個由歐洲主導的安全體系的某種設想,雖然這種方案的前景並沒有比過去更加光明。

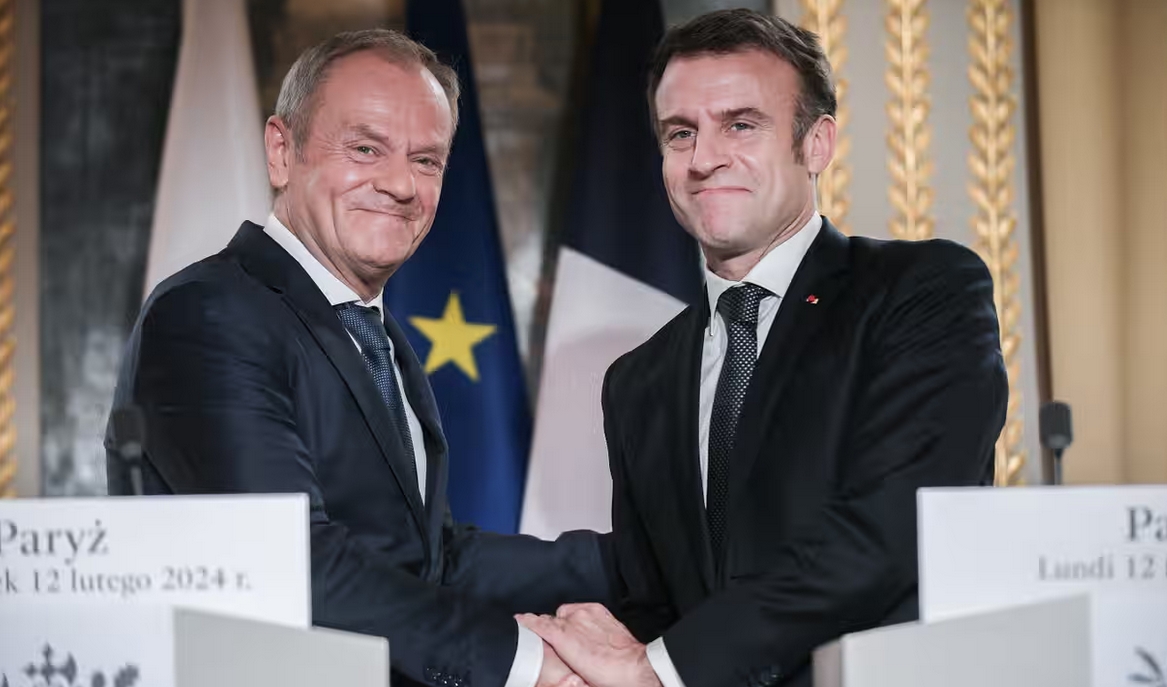

當地時間2月12日,馬克龍與波蘭總理圖斯克會面,強調歐洲要加強團結與軍事合作 圖自:法新社

自相矛盾的是,如果特朗普對國際秩序的判斷是正確的——假設盟友停止搭便車的行為,就算美國不再扮演全球領導者,他們依然能保留從一個由美國主導的世界秩序中獲得的種種好處——那麼特朗普再度上台的後果將是可控的。一個有可能出現的情況是,其它中等國家站出來追求審慎的對沖策略,這將足以維繫現存國際秩序的運轉,哪怕持續的時間有限。

然而,在特朗普領導下,美國從國際事務中的撤退可能迅速演變成現存國際秩序的崩潰,過去近80年來,這個秩序在沒有引發大國直接衝突的前提下,給全世界帶來了相對繁榮。這樣的結果將在很大程度上取決於美國的傳統對手(中國與俄羅斯)希望從國際秩序的解體中獲得多少優勢,以及它們將以多快的速度獲得優勢。

正如特朗普第一任期那樣,他潛在第二任期的最大受益者將會是美國的對手,因為後者將獲得大量破壞現存國際秩序的新機會。中國大陸有可能利用特朗普不在乎台灣地區的事實,迅速採取行動實現統一。中國也可能選擇坐觀局勢,等待特朗普一把火燒掉美國在亞洲的聯盟體系,這將符合中國的長遠利益。

普京總統可能會配合特朗普提出的烏克蘭“和平”協議,讓西方以犧牲烏克蘭為代價承認俄羅斯的戰果。或者,俄羅斯可以選擇拖延時間,等待特朗普全面切斷對烏克蘭的軍援,從而使俄軍能夠再度向基輔進軍。無論選擇哪種方式,美國的對手都能將特朗普視作破壞美國領導的傳統聯盟體系的有用工具,而這一體系長期以來都在限制他們的權勢。

至於另一批國家,包括日漸離心的盟友和高度交易型的合作伙伴,也可能會歡迎特朗普重返白宮。如果進退兩難的以色列總理內塔尼亞胡能夠將權力維持到特朗普就職以後,那麼特朗普對以色列的無條件支持將成為他的政治生命線,幫他逃過因哈馬斯襲擊所導致的安全災難的問責。

協助簽署《亞伯拉罕協議》的阿拉伯國家也可能會歡迎特朗普交易型外交的迴歸,就算在缺乏可行的巴勒斯坦和平方案前提下,他們已經不太可能進一步追求同以色列的關係正常化協議。阿根廷、匈牙利,也許包括印度的民粹主義領導人都會歡迎特朗普的新任期,這將有助於他們抵抗要求捍衞少數族裔權利的國際壓力。

總而言之,對特朗普可能重返白宮的種種回應意味着,世界將迎來一個高度動盪的國際體系,其特點是地緣政治極度不穩定,其核心問題是權力真空的出現。在美國混亂的撤退期間,華盛頓的傳統盟友與合作伙伴大多會失去有效管理對美關係的手段,而傳統對手會在同美國打交道的過程中佔上風。

當代國際關係中最有趣的問題之一是現存國際秩序的韌性究竟有多大——當全世界最強大的國家不再積極、建設性地參與其中時,現存國際秩序還能繼續運轉多久。自1945年以來,這個問題的答案一直無從知曉。不過,如果特朗普在今年11月勝選,全世界將很快知道答案。

(原文於2月19日發佈在美國“外交事務”網站,原標題為:“特朗普2.0時代的真正挑戰。” The Real Challenge of Trump 2.0,略有刪節。)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。