路風、王晨、何鵬宇、李萌:重振增長的關鍵是解綁中國工業體系身上的枷鎖(上)

guancha

【文/ 路風、王晨、何鵬宇、李萌】

中國“進一步推動經濟回升向好”的關鍵是什麼?就提供必要條件而言,我們完全同意餘永定老師關於實施擴張性宏觀經濟政策的建議。我們的立場來自於工業發展和技術進步的視角,更加重視工業體系的長期運動和經濟的長期增長。因此,我們認為實施擴張性宏觀政策的效果不僅是擴大目前的總需求,更重要的是幫助解除綁在中國工業體系身上的“繩索”,使中國經濟進入新一輪的增長軌道。

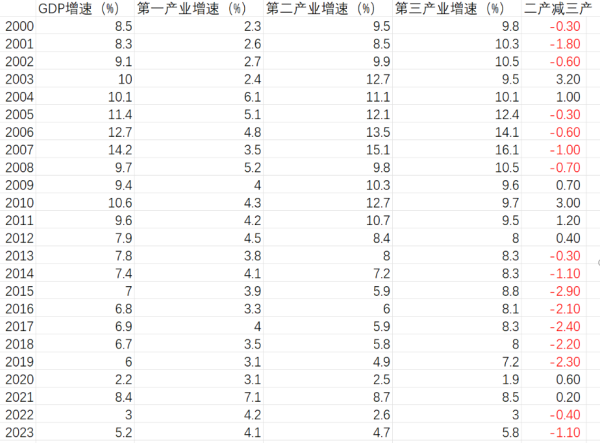

我們釐清問題的切入點是經濟增長與工業(第二產業)增長之間的關係。在中國經濟增長速度最快的2000-2013年期間,工業的平均增長速度(10.88%)高於國內生產總值(GDP)的平均增長速度(9.95%);在經濟下行的2014-2023年期間,工業的平均增長速度(5.42%)低於GDP的平均增長速度(5.96%)。

此外,雖然服務業增加值佔GDP的比重在2014-2023年期間有大幅上升(從48.3%上升到54.6%),但並沒有抵消工業增長速度下行對於整個經濟下行的影響。這個簡單的分析告訴我們,近年來導致中國經濟下行的最重要因素就是工業增長速度的大幅下降。

2000-2023年間三次產業增長數據。最後一欄紅色字體部分,表示工業增加值增速慢於服務業的年份。圖片由作者提供。

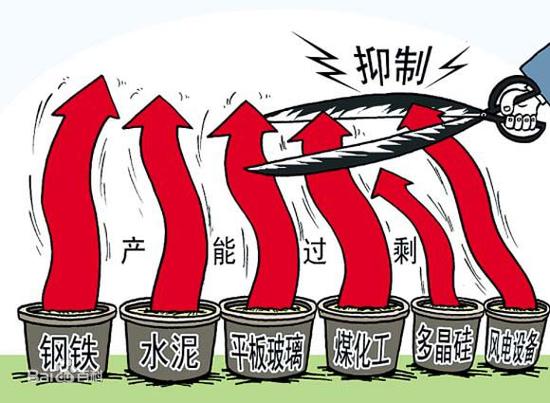

這就引出本文的主要論點:中國近年來經濟下行的根本原因是工業體系的增長動力受到“二分法”政策思維的壓制。大約10多年前,中國社會出現一股由自由派經濟學家所主導的強大“輿論”,它把中國經濟在21世紀最初十幾年的高增長説成是“粗放發展”、“投資驅動”和“產能過剩”的,並因此而導致中國經濟的“失衡”。於是,為高增長立下汗馬功勞的中國工業體系被從負面看作是問題的來源。

這股輿論促成了“二分法”的政策思維,它把中國經濟一分為二:一方面是被認為已經喪失經濟增長潛力的“舊動能”,即佔工業體系主體的傳統工業(約佔工業產值的80%),另一方面是被想象出來的“新動能”,即高技術工業或新興產業和服務業(如“互聯網+”所代表的內容,當時半導體工業並沒有得到關注)。更進一步地説,“二分法”思維認為中國經濟的中心問題不再是增長,而是以“新動能”代替“舊動能”的轉型。

以歷史的視野看,“二分法”思維實際上是對中國經濟發展的自我設限。對這種設限的理論包裝就是像某些經濟學家經常隨口講的那樣:“傳統實體經濟已經大量過剩了,再多生產未必有市場需求和競爭力”。但他們自己也講不清應該發展什麼,所以經常拿那些生物技術和信息技術相結合或數智技術的新產業以及金融業或高端服務業來搪塞。

實際上,自我設限的根源是對於中國可能成為世界最大經濟體的恐懼。在模仿和跟隨階段形成自己的世界觀並獲得權力地位的“精英”們,沒有勇氣和能力來面對中國繼續發展壯大所必然帶來的不確定性,於是寧可追逐眼前的權力和利益,也要回避為迎接重大挑戰所必須付出的努力和犧牲。中國連年經濟下行的主要原因,就是“二分法”思維藉口“產能過剩”而壓制工業體系的增長動力。

正是在這個歷史關頭,政治領導人所表達出來的“偉大復興世界觀”具有無比重要的歷史作用,因為這個世界觀解除了中國的發展必須以不能改變世界戰略結構為前提的自我設限,並以從全球觀點思考國家命運的思維方式打開了中國經濟發展的新視野。沿着這個方向,中國的經濟發展和工業發展沒有“天花板”,包括高技術工業和傳統工業在內的所有工業需要經受的唯一考驗是,它們能不能具有國際競爭力。

因此,如果這個“世界觀”最終能夠轉化為新的經濟政策範式,就會打破束縛中國社會能力進一步發展的“魔咒”。中國在這個關鍵階段最需要的關鍵決策是以“偉大復興的世界觀”重塑國家抱負,並通過新型舉國體制使支撐了國家長期發展的經濟、社會和政治等因素走上互相強化的正循環。

重振中國經濟增長的關鍵是重新把工業體系放在經濟增長主動力的位置上。無論是否有人又會跳出來冠之以“放水”或“刺激”的污名,中國需要實施一次重大的擴張性宏觀政策,其關鍵作用是使被流動性緊縮和運動式去產能所壓制已久的工業體系重新“動”起來。一旦工業體系走上增長的道路,技術進步和創新就會加速,新興產業才會崛起。

從長期的角度看,總需求取決於收入水平,而收入水平取決於生產發展,所以經濟增長才是解決需求和消費不足等短期問題的根本途徑。只要保證資金流入生產領域,中國生產體系的增長就會創造出比彌補信用擴張造成的財政赤字更大價值的收益。因此,以拋棄“二分法”的思想解放為前提,目前果斷地實施擴張性宏觀政策是必要的。

本文分為兩個部分,第一部分旨在從理論上講清楚工業體系對於經濟增長的作用及其作用機制,第二部分則追究“二分法”思維的“世界觀”根源,並闡明以中國式現代化推進中華民族偉大復興的“世界觀”的歷史意義。

本文的基本結論是:“唱響中國經濟光明論”的必要條件是徹底埋葬“二分法”思維,而使中國經濟發展真正光明起來的充分條件,則是在政策上重新把工業體系當作經濟增長的主動力。

一、工業體系如何持續影響經濟增長?

現代經濟增長的根本特徵是人均產出或生產率的持續提高,而這個特徵在本質上取決於工業體系——即越來越依靠現代科學知識的生產體系——的作用【1】。為幫助理解工業體系如何影響持續的經濟增長,我們集中分析三個方面:

工業體系具有各個工業相互依存的整體性;

工業體系的整體性是產生新工業的必要條件;

工業體系是科學技術作用於經濟增長的主要“通道”。

這三個機制可以充分解釋,為什麼看上去似乎無比重視科學技術的“二分法”政策思維一定會導致經濟增長速度的下行。

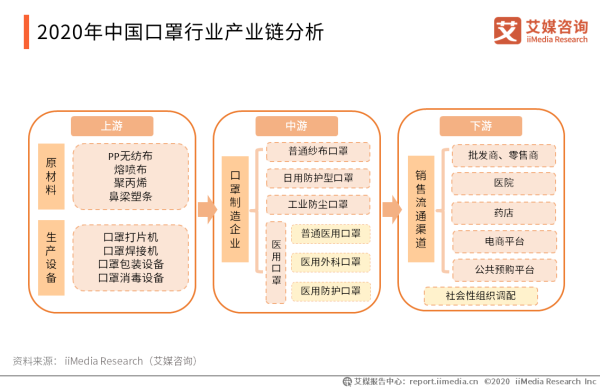

1.1 口罩:一個理解工業體系的例子

由於讀者可能對“工業體系”的概念一下子感到抽象,所以我們先舉一個有“帶入感”的例子。2020年年初新冠疫情開始蔓延時,中國市場出現嚴重的口罩短缺。在這種情況下,原本處於不同工業的中國企業開始迅速轉產口罩,在短短兩個月的時間內完成從極度短缺到大量出口的“逆轉”。

我們都親身經歷過的這個事件,足以幫助讀者理解“工業體系”的涵義。以下我們扼要回顧一下“口罩故事”的要點,除了單獨註明的之外,其中所有的事件都發生在2020年2-4月之間(口罩故事的所有信息都來自當時的媒體報道)。

第一幕,在突發的供應短缺下,一大批業外企業進入口罩生產。服裝、家紡類企業因其原有的生產線優勢走在轉產的前列,如七匹狼、夢潔股份、水星家紡、羅萊家紡、爹地寶貝(嬰兒紙尿布)等,但令人意外的是諸如比亞迪、上汽通用五菱、中石化、中石油、中國船舶旗下的大船集團、深圳地鐵集團等企業也在第一時間開始生產口罩。

在區域層次,福建莆田市的製鞋企業在市政府的組織下轉產口罩,而在安徽桐城及鄰縣懷寧、浙江温州等地則自發地出現口罩企業集羣。2021年2月24日,《日本經濟新聞》公佈日本的“2020年新發售商品銷量排行榜”,其中口罩類別的銷量冠軍是中國汽車企業比亞迪生產的平面口罩。

2020年,比亞迪公司的口罩生產線

第二幕,許多人以為口罩不過是個勞動密集型產品,但其實符合標準的口罩是在潔淨間的流水線上生產的,而且大量使用自動化設備。大批企業轉產口罩需要專用生產設備,但市場一時無法提供。

在國資委的緊急部署下,中國航空工業集團、中國船舶集團、兵器工業集團、中國電子、國機集團和通用技術集團6家中央企業開展口罩機、壓條機等聯合研製攻關,在一個月內就實現大量供貨(各企業各顯神通,出貨包括平面口罩機、立體口罩機、“1出1型”、“1出2型”等),還解決了超聲波焊機的短板問題。轉產口罩設備的企業不止央企,除比亞迪是自己開發全部設備之外,總部位於長沙的工程機械企業山河智能集團也向市場供應全自動口罩生產線。

***第三幕,***大量生產口罩也立刻引起原材料的短缺。製造口罩的主要材料是無紡布和熔噴布,中國是全球最大的無紡布生產國,供應不是問題,但技術含量較高的熔噴布卻產能不足,市場價格暴漲。熔噴布的主要原料是聚丙烯,而聚丙烯的主要原料是石油和煤,於是中石油、中石化、國家能源集團和中煤集團都緊急擴產醫衞用聚丙烯。當時聚丙烯的供應不成問題,問題卡在從聚丙烯到熔噴布之間一個不可逾越的環節——熔噴布專用料,它是增加熔噴布產能的主要制約因素。

也是在一個月的時間裏,接到中石化集團公司指令的燕山石化成功建成熔噴布專用料的生產裝置。與此同時,中石化決定與國機恆天集團合作,在燕山石化和儀徵化纖籌建10條熔噴布生產線。此外,中石油下屬石化院蘭州中心也自主開發出聚丙烯熔噴專用料,中石油還在蘭州石化和遼陽石化安排了4條熔噴布生產線。

第四幕,建設熔噴布專用料和熔噴布生產線也需要設備。除了早期救急時從國外購買了一些設備,“兩桶油”大批量建設的熔噴布生產線都是依靠國產設備。例如,中石化項目的主設備及外協設備涉及全國各地80多家設備供應廠家(包括國有和民營企業)。

這時,“中國在核心技術上被卡脖子”的論調又出現在這個領域。3月22日,某權威媒體刊登的一篇文章稱,雖然國內提供熔噴布成套生產設備的廠家不少,但核心部件熔噴模頭、熔噴絲板依然依賴進口。於是,“與其他很多製造產業一樣,高端裝備和關鍵部件是制約熔噴布產業發展的一個掣肘。”那怎麼辦呢?該文説:“如何整合聯動力量,攻克高端核心設備,構建標準與拓寬下游市場,形成產業集羣,是打破熔噴布產業瓶頸的關鍵所在,但這不會一蹴而就,依然充滿諸多挑戰。”

文章作者顯然低估了中國工業的創造能力。話音剛落,浙江台州市精誠時代集團和江蘇常州紡興精密機械公司,以破紀錄的速度設計製造出3.2米規格的熔噴模頭、熔噴絲板(通常是1.6米),到4月上旬就向中石化的熔噴布生產線供貨,而它們是在3月上旬才接到發改委、國資委的詢問函的。

2020年3月12日,香港的英文媒體《南華早報》刊登了一篇報道,題為“中國的‘口罩霸權’一開動,讓人對過度依賴‘世界工廠’感到恐懼”。該報道稱,疫情發生後,原本就佔據世界一半口罩產能的中國,更是把原來一天2000萬個單位的產量,提高到了1.16億個單位。不過,這篇當時有點“聳人聽聞”的報道還是大大低估了中國工業轉產口罩的能力。

4月26日的國務院聯防聯控機制新聞發佈會上,中國商務部發言人表示,根據海關統計數據,僅4月24日一天,中國出口口罩的數量就達10.6億隻。根據中國海關總署在2021年1月14日國務院新聞辦發佈會上的介紹,2020年全年(3-12月)全國海關共驗放出口主要疫情防控物資價值4385億元,其中口罩出口了2242億隻,價值3400億元,相當於為中國以外的全球每個人提供了近40個口罩。

即使對於看似技術簡單的產品,一個國家能不能具有以合理的成本進行生產的能力仍然是一件複雜和困難的事情。2020年新冠疫情暴發初期,美國曾一度以不符合美國標準為由拒絕批准進口中國標準的KN95口罩。但權力是需要有能力來支撐的,到了3月5日,美國貿易代表辦公室就豁免了27家美國企業總計100多項進口中國醫療相關產品的關税,其中包括口罩和手套。

當時美國政府的確鼓勵美國企業在本土建設口罩廠,美國企業也的確做出了努力,但市場後來還是被中國口罩所主導。原因很簡單,中國口罩的生產成本是美國口罩的十分之一。2022年1月,美國疾控中心終於承認KN95口罩的有效防護性,數百名美國聯邦眾議員提前收到國會醫生提供的KN95口罩。不過,口罩上都印着醒目的“中國製造”。

特別需要指出的是,中國口罩產能從日產2000萬隻猛增到10億隻,不是依靠已有口罩企業的增產,而是依靠中國工業體系在兩個月的時間裏創造出來的一個嶄新的口罩工業——其產能規模是原有口罩工業的50倍。

幾乎所有創造這個新工業的企業此前都與口罩無關,但它們卻幾乎在“一夜之間”創造出從原材料到設備再到終端產品的完整產業鏈——它與疫情之前存在的口罩產業鏈沒有關係。當然,當緊迫的巨大需求逐漸消退後,許多企業就會退出口罩產業鏈,但這並不會影響再次擴大或創造這種產業鏈的工業能力。

口罩的故事足以反映出工業體系的基本特徵:第一,它必須具有眾多的工業部門。這裏的“眾多”具有深刻的經濟涵義:由於所有的部門之間都具有直接或潛在的需求和供應聯繫,所以部門越多,則該工業經濟體的市場越大。第二,它必須具有能夠為消費品部門提供生產設備和材料的資本品部門,這是一個工業經濟體的增長可以自我持續的條件。

口罩產業鏈在中國可以被“召之即來”的情況證明,工業不僅具有縱向供應關係的產業鏈,而且還具有更根本性的橫向關係,即所有的工業之間都具有潛在的聯繫,只不過在通常情況下,有些聯繫明顯,而有些聯繫不明顯。但是,一旦出現新的需求(無論需求變化是由緊急情況還是由技術變化所引起),潛在的聯繫就會圍繞着新需求迅速顯現出來,變成縱向供應關係。

中國之所以能夠在緊急情況下迅速形成一個龐大的口罩產業鏈,其前提條件就是所有相關的工業都已經存在,儘管此前人們意識不到它們之間的潛在聯繫。大量生產口罩直接涉及到口罩製造、機械設備、專用合成材料、石油和煤炭化工、重大裝備等工業(真正令人意外的是口罩還可以與汽車工業直接有關),還不用説也涉及到電子(電腦、芯片、軟件如控制系統、顯示屏和通信網絡等)、能源、物流等工業。

因此,口罩的故事反映出來的是中國的工業能力,而這種能力只能從工業體系的整體上去理解。

上面的初步討論為我們以下的分析提供了一個基礎。不過,我們在結束口罩故事之際,留下一道有助於讀者從工業體系視角看問題的思考題:口罩是低技術產品還是高技術產品?

1.2 高技術工業與傳統工業不可分割

工業體系是一個分工體系,其中每一個工業的發展都有賴於其他工業的發展。例如,生產任何工業產品都需要供應鏈,而任何供應鏈或產業鏈都包括不同的工業(如口罩的例子)。現代工業發展呈現出產業鏈不斷延長或複雜化的趨勢,反映出工業發展的一個基本特徵:生產中間品的部門越來越多、中間品佔總產值的比重越來越大。

這個趨勢説明:工業的勞動分工深化是工業發展的主要動力。例如,我們前輩的飲水方式是直接喝河水和井水,但現在人們大量喝的是瓶裝的礦泉水或純淨水。今天與那時相比,飲用水同樣是滿足生命的基本需要,同樣要從自然界獲取水源,但已經變成被“迂迴生產”出來的,其過程被插入若干不同的工業。因此,各個工業之間存在着複雜的需求和供應聯繫。

上述分析也提供了一個機會來澄清“傳統工業”的概念。許多人以為“傳統工業”的根本特徵是“舊”(存在時間已久),但這是一個想當然的錯誤看法。傳統工業的根本特徵是它們的產品形式穩定。造成這個特點的原因很簡單,工業是圍繞着人類的吃穿住行用發展起來的,一旦找到適用的產品形式,也就不會輕易改變,如紡織品、鋼材、輪胎、汽車、飛機等產品的基本形式都保持未變。但是,產品形式穩定並不代表產品的技術內涵不變。【2】

事實上,傳統工業一直在市場競爭和創新的驅動下發生變化——今天的紡織品和輪胎與幾十年前的產品有着實質性的不同,或者是材料變了,或者是生產工藝變了,而且經常是兩者都變了。這些變化當然包含對新技術的吸收或融合(如今天生產紡織品和輪胎都會使用電子技術),但原有的工業基礎和基本產品形式始終是誕生新產品或新系統的條件,如中國的高速列車是傳統鐵路裝備工業生產的,燃氣輪機是傳統發電設備工業生產的,等等。當然,傳統工業也經常因為生產出新產品而改變了自己的面貌。

雖然各工業之間的聯繫非常複雜,但這些聯繫的主要方向是有順序的。例如,中國有一個“基礎工業”的概念,它指的是能源、交通和材料三大領域的工業。當然,其中每一個領域又都包括多個工業,如能源領域包括從煤炭、石油天然氣到電力等工業,而新能源的發展又增加了光伏、風電和核電等;材料領域包括金屬材料(如鋼鐵、有色金屬等)、非金屬材料(如水泥、玻璃等)和化工產品等;交通領域包括基礎設施和製造交通設備的工業。

基礎工業,是新產業發展的基礎。圖為2020年,寶鋼股份無取向硅鋼產品結構優化項目開工現場,這是當時全球唯一的完全面向新能源汽車行業的高等級無取向硅鋼專業生產線。圖片|文匯報

此外,中國還有一個“重大裝備”的概念。也許有人以為這個概念就是指“重”和“大”的設備,但其實只有使用於基礎工業的某些設備才能列入“重大裝備”。總之,基礎工業之所以被稱為基礎工業,是因為它處於整個工業體系的“上游”,成為工業體系運轉和增長的基礎條件。

基礎工業在中國曾經得到特別的重視,因為從計劃經濟年代到改革開放後的最初二十年裏,基礎工業的產能不足始終是限制中國經濟增長的主要因素之一。例如,在上世紀80年代和90年代,中國每一次通貨膨脹都與基礎工業的供應瓶頸有關。這個瓶頸是在21世紀最初十幾年的高增長過程中被完全打破的(如粗鋼產量從2000年的1.2億噸增長到2014年的8億多噸所代表的那種突破)。

我們有理由預計,基礎工業佔整個工業體系的價值比重會逐漸下降,但原因不是對其絕對產量的需求下降,而是工業體系其他部分的價值量可能增長得更快。

從整體看,任何一個工業體系都包括高耗能和低耗能的部分,而基礎工業的確是耗能最高的部分,但其作用是向包括高技術工業在內的所有其他工業供應能源和材料。因此,以局部的附加值低、耗能高為理由去砍掉基礎工業的產能,其結果必然對整個工業體系的增長產生負面影響。

路風教授認為,以局部的附加值低、耗能高為理由去砍掉基礎工業的產能,其結果必然對整個工業體系的增長產生負面影響。

在第二次世界大戰之後,隨着計算機、半導體、軟件、化學和生物製藥、新型醫療診斷設備等工業的發展,出現了“高技術工業”的概念。這些工業的特點是技術變化速度非常快,但“高技術”是以研發費用佔銷售收入之比來定義的,並非真的是按技術的複雜程度來劃分。按照這個分類方法,汽車和機牀被劃分為中等技術工業。但實際上,汽車和機牀的技術是非常複雜的,它們的研發費用比之所以沒有那麼高,是因為它們大量的研發活動是通過與生產過程密切相連的現場改進。

這個問題提醒我們,使用高技術工業和傳統工業的分類是需要小心的。例如,化工在中國被普遍認為是傳統工業,而兩位研究創新的美國著名學者指出,化學工業是“公眾瞭解最少的高技術工業”。【3】實際上,對工業的所有分類,如重工業與輕工業之分、資本密集型工業與勞動密集型工業之分,都只是側重於工業某個特徵的大致分類,並不能反映工業之間存在的密切聯繫和模糊地帶。

近年來,中國生產出許多世界上最大、最先進的設備,如石油化學工業所必需的加氫反應器、壓縮機、汽輪機、空氣分離設備。中國還生產世界上最先進的發電設備(火力、水力和核電)、最好的石油天然氣鑽機等等,其技術複雜度都只能用“高”來描述,只不過這些成就被掩蓋在貶低傳統工業的負面態度之下。

分析至此,一個需要明確的主題是:高技術工業與傳統工業是共生關係,彼此之間互相依存,不存在可以互相替代的可能性。

從供給方面講,任何新技術的產業化或新工業的發展都必須得到現有工業的支持,否則連基本的工具和設備都無從得到(下面會有更具體的例子)。第二,從需求方面講,傳統工業是高技術工業的最大客户。

例如,山東鄒平縣的一個民營特鋼廠被政府以環保規劃的理由關閉,儘管這個鋼廠最近幾年對環保設備投資20多億元,併成為符合國家標準的超低排放企業。該鋼廠擁有一個先進的信息化管理系統,建設這個系統的合同金額達8000多萬元(由一家專做冶金行業的軟件公司承包),還不算後續的改進。可見,關閉鋼廠使信息技術的市場需求隨之縮小(實際情況更糟,關閉鋼廠導致周圍100多家配套企業倒閉,也使旁邊鎮上的服務業陷入蕭條)。

從工業體系的總體看,各工業部門之間存在一定的比例關係。累積性發展起來的傳統工業之所以是工業體系的主體,就是因為其產品形式的穩定反映出社會需求的穩定。【4】舉一個例子説明,2021年,全球集成電路的銷售總額為5559億美元;【5】而根據國家統計局的數據並經過作者換算,2021年中國化學工業的營業收入為12949億美元、鋼鐵工業為14987億美元、有色金屬工業為10889億美元、汽車工業為13597億美元。其市場規模不可同日而語。

因此,即使將來中國半導體所代表的高技術工業得到長足的發展,傳統工業構成工業體系主體的格局也不會改變。傳統工業自身也同樣存在比例關係。例如,設備工業的經濟規模永遠比它們所支撐的生產工業要小——冶金設備工業的經濟規模小於冶金工業,石化設備工業小於石化工業,等等。因此,不談生產工業只談“高端裝備”就會誤入歧途。比例關係之所以存在就是因為工業之間沒有替代關係。

工業部門之間的比例關係是由經濟的客觀規律決定,不以人的主觀意願為轉移。

2016年11月發佈的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》規定,到2020年,“戰略性新興產業增加值佔國內生產總值比重達到15%,形成新一代信息技術、高端製造、生物、綠色低碳、數字創意等5個產值規模10萬億元級的新支柱。”這個規劃目標沒有完成。根據2023年7月的媒體報道,工業和信息化部相關負責人介紹:2022年,新一代信息技術、高端裝備、新能源汽車等戰略性新興產業增加值佔國內生產總值比重超過13%(沒有達到15%)。【6】

實際上,這個數據已經是被改過“口徑”的,因為新能源汽車並沒有被2016年的規劃列入“戰略新興產業”,可見新能源車的突飛猛進是在政府的預料之外的。不過,規劃目標沒有完成的原因不是部門不努力,而恐怕是這些規劃違反了產業的比例關係規律。

“戰略新興產業”的經濟比例並非越高越好,因為工業之間不存在可以互相替代的關係。試問:對於中國人民的生產和生活來説,無論“數字創意”到底算什麼產業,它還能比紡織品、水泥、能源更重要嗎?即使“數字創意”有了發展,社會還不是照樣需要紡織品和水泥。

戰略新興行業和傳統工業不存在互相替代的關係。圖為國家級文化產業示範園區——深圳龍崗數字創意產業走廊

對於中國經濟增長的潛力,只有從工業體系的整體性上才能予以充分理解。如果從負面看待規模龐大而且必不可少的傳統工業,並在政策上將其撇在一邊,即使中國在高技術工業領域取得突破性的發展,也不足以抵消壓制傳統工業對於中國經濟增長的負面衝擊。

實際上,結果只會更糟,因為傳統工業的衰退必將會導致高技術工業的衰退,這已經被近幾年的實踐所證明。因此,從經濟發展和勞動就業、從技術進步和生產率的提高、從保持國際競爭力等各種角度講,中國的產業升級都應該是基礎廣泛的升級,絕不是以“一小撮兒”高新技術工業去代替構成經濟活動主體的現有工業。

1.3 任何“戰略新興產業”的發展都不能脱離現有工業體系

把新興產業當作產業升級的重要力量是沒有錯的,因為新工業在成熟之前往往會有較高的增長率,所以它們可以抵消其他一些工業在成熟後逐漸下降的增長率。不過,新工業對於經濟增長的更大作用是,可以為其他工業部門提供新的技術來源或者產品市場,促進佔經濟比重更大的傳統工業的技術進步和市場擴大。

例如,電子和化學工業的創新影響了從消費品到資本品的一系列工業;一些工業的發展極大地提高了對其他工業高端產品的需求,如汽車和航空工業的發展帶動了汽油、航空燃油和合成材料的發展;傳統工業通過吸收新技術可以開發出全新的產品(如數控機牀)【7】。

我們不能把新產品逐漸代替老產品的普遍現象,錯誤地混同於新工業代替傳統工業,因為後者也在不斷推出新產品並更新自己。因此,新技術在不同工業部門間的擴散,而不是某些部門代替另一些部門,才是一個國家可以保持經濟增長的主要動力。

高新技術工業不能代替傳統工業的理由,尤其體現在對於“新興產業”從何而來的“靈魂之問”上。最新流行的一個政策思維是以佈局前沿技術的研發來推動“未來產業”的發展。實際上,這個邏輯的前提仍然是認為傳統工業不行了,需要以“新興產業”或“未來產業”來代替傳統工業,而且認為只要抓技術研發,新產業就會被計劃出來。

如果這個邏輯是正確的,那麼由政府部門來佈局科研項目就是一個好辦法,只要國家在看得見的時間裏捨得賠錢。但是,這個邏輯經不起實際證據的證明,因為任何新興工業的產生和發展都從來不會發生在工業體系之外。

歷史首先證明,大多數新興工業源自現有工業的在位企業所發動的創新活動。僅就技術進步而言,工業史上的許多重要技術特別是那些導致新工業誕生的技術,如半導體晶體管和集成電路、合成纖維、光纖、液晶顯示器等等,是由現有工業中的在位企業發明或創造的。【8】

當新技術引發新工業的出現和興起時,往往會吸引大量的新進入者,但這些“新進入者”又往往是其他工業領域的在位者,而新創業的“新進入者”又往往是在位企業的離職者。在位企業之所以在創造新技術和新工業方面扮演重要的角色,是因為在產業活動的背後存在一個知識和經驗的體系,即使是新企業也只能在已有的知識和經驗基礎上被創建出來,否則就沒有能夠在市場上競爭的能力。【9】

因此,產業升級的實質是一個經濟體的知識和能力體系的升級。

其次,科學和基礎研究的突破當然會創造出誕生新技術甚至新工業的可能性,而且政府在緊急情況下的介入也會推動這些突破。但是,任何產生於工業之外的新技術,都不可能不經過工業企業的產品開發過程而進入市場。

例如,在第二次世界大戰期間和戰後初期出現的電子數字計算機是一項劃時代的偉大發明,伴隨着偉大科學家的名字,也受益於美國政府為贏得戰爭而產生的緊迫需求和慷慨資助。但如果將這個事件置於歷史的脈絡,我們就會發現它的出現同時伴隨着產品的商業化過程。

遠在電子計算機出現之前,美國從19世紀70年代就出現致力於信息和數據處理的“商用機器”工業,它所提供的製表機、機械計算機、模擬電控控制系統成為發明科學計算的基礎(工具和手段)和靈感的來源。在電子數字計算機被髮明出來之後,它進入應用市場的過程恰恰是被這個商用機器工業所塑造的。

儘管這個工業的起源不同於科學計算,而且追求了完全不同的技術軌道,但它們後來不僅定義了電子數字計算機的技術架構,而且定義了它的社會文化內涵。【10】

一個典型的代表性企業就是IBM,它本是一個商用機器的企業,但在二戰後擁抱了電子數字計算機之後,它比任何其他組織都更加塑造了現代電子計算機的發展軌道:在大型機時代,IBM首創計算機的標準化和模塊化(包括軟件和外圍設備的分離);在個人電腦時代,IBM的開放架構定義了個人電腦市場的主導設計以及CPU和操作系統的發展軌道。

不僅如此,所有高技術工業或“新興產業”的物質內容,從來就包括大量來自傳統工業的各種材料、零部件和設備,它們無非是隨着新工業的發展而沿着專門的方向進一步演進,否則任何新技術和新產品都成不了“工業”。【11】

芯片作為高新技術產業代表,其產品的製造環節,離不開傳統行業技術的積累

以目前各地政府熱衷的半導體芯片為例:芯片的基礎材料——硅單晶——首先需要經過採礦、冶金和化工設備的一系列加工過程才能製備出來,製造這些設備本身同樣需要大型鑄鍛件設備和機牀加工的支持;在硅單晶上製造芯片的幾項主要工藝——塗膠、光刻、刻蝕和離子注入——都來自於化工、光學和金屬加工行業的技術積累和設備基礎。【12】

在歷史上,美國發展芯片大規模生產的關鍵需求來自於商業計算機的普及,而芯片和商業計算機的早期資助者和大用户之一則是非常“傳統”的石油工業。【13】

同樣的道理,核能、光伏、風電等新能源發展的背後是冶金、金屬材料和非金屬材料、化工和重型機械等典型的傳統工業的支撐。中國之所以能夠大規模建設核電站,有賴於中國重型機械工業在2005年之後的一次重大升級,否則就無法提供核電站所需要的核島壓力殼以及發電設備等。

凡此種種都證明,一談高技術工業、新能源、半導體就覺得光榮,一談冶金、金屬材料和非金屬材料、化工和重型機械等工業就嫌棄,其實是一種“病態”心理。

對於“未來產業”可以設想,但不能把概念作為制訂政策的依據。按照語義和邏輯,“未來產業”是現在我們不知道的產業。那麼,我們今天怎麼可能用現有的知識、資源和手段去規劃我們不知道的東西?

第一位把創新概念引入經濟學的熊彼特説過,“創造性反應(注:讀者可以直接理解為創新)總是只能在事後被理解,從來不會在事前被理解”,因為創新“不可能按照從已經存在事實推論出來的普通規則預測出來”。但是,“創造性反應很重要,因為它塑造隨後事件的全過程及其長期結果,它創造出來沒有它就不會出現的情況,所以是歷史的實質性要素。”【14】

創新的不確定性恰恰可以解釋,為什麼計劃體制在創新的績效方面不如市場經濟。答案很簡單:計劃體制只能計劃已知的產品,不能計劃不知道的產品,否則物資平衡表就沒法做。因此,雖然計劃體制對於追趕已有目標具有動員資源的優勢,但總是會把創造性活動排斥在資源分配過程之外。

“未來產業”是計劃不出來的。即使我們堅信它們終將到來,也知道對新技術的投資終將得到回報,但我們既不可能知道它們到來的路徑和時間,也不可能知道它們最終的實際形態和競爭規則。如果以“未來產業”為目標而投入研發,那將是一條費力不討好之路。

舉個例子。美國企業在上世紀60年代首先發明瞭液晶顯示器,最初的動機是為了做出能夠“掛在牆上的電視”。但是,最初的液晶顯示技術太粗糙,根本用不到電視上,只是經過引進了這項技術的日本企業將其應用在電子手錶、計算器上,才使它存活下來,並在筆記本電腦市場勃興時才得到產業化。液晶電視真正替代顯像管電視已經到了21世紀初。【15】

這些過程和意外的路徑可以解釋,為什麼發明了液晶顯示的美國企業最終丟掉了這項技術——一旦把新技術的目標盯死在未來電視上,就沒有任何企業能夠堅持40多年只有投入沒有產出的研發。

中國工業體系的發展已經到了可以率先產生新工業的地步——消費級無人機(以深圳大疆為代表)和新能源汽車就是兩個有力的證明。但我們永遠不要忘記:

第一,這些新工業的產生雖然有賴於改變舊規則的創新思想,但它們能夠發展起來的條件是中國工業體系的基礎;

第二,它們發展起來的路徑和時機是難以預計的,只能被理解為市場競爭的結果,即便政府可以提供方向和支持。正如我們今天能直接觀察到的那樣,新能源汽車的發展首先依賴於燃油汽車工業的存在,因為不僅二者之間在技術上和製造上存在着很強的連續性,而且它們的消費市場也是連續的。與燃油車相比,電動汽車的動力系統發生革命性變化,但這個新動力系統的基本技術此前就已經發展出來——如車用電池最初是從消費電子工業發展起來的,雖然這些技術應用在汽車上需要進一步的改進。

最後,儘管我們都知道中國為發展新能源汽車提供了方向和支持,但為什麼中國新能源汽車是在新冠疫情期間“爆發”,以及為什麼本非政府支持重點的比亞迪成為第一,至今都是無人能解之謎。

新產業的爆發,離不開中國工業體系的地基。圖為2021年企業家、客户代表在大疆參觀。

實際上,政府需要樹立的正確政策思維是:堅信今天的工業就是產生未來產業的基礎,不僅因為這個基礎越大、越堅實就越可能產生新工業,而且因為今天所有的工業都可以通過技術進步和創新來自我更新。在產業發展上,“新”和“舊”從來不是截然分開、互相對立的。創新是改變現有的做事規則,但創新的動力來自克服現有規則的缺陷,而創新所需要的能力來自積累起來的知識和經驗。

因此,政府可以指導方向,可以鼓勵前沿技術的研發,但必須重視現有工業的發展,同時必須把通向“未來產業”的過程留給現有工業的企業和市場。只有承認自己有所不知,才能坐收技術和工業發展的意外之喜。正如生活的普通道理那樣,一個知道自己知識和能力限度的人遠比一個自認為無所不知、無所不能的人更有力量。

1.4 技術作用於經濟增長的主要渠道:工業體系的互補性

只要推動前沿技術的研發就會產生未來產業的説法,在本質上是一個以技術代替產業的邏輯,但這個邏輯根本就不成立。不錯,技術進步是長期經濟增長的最重要因素,但技術進步影響經濟增長的機制和過程,卻比大多數人意識到的要複雜得多。

從本文關注的問題看,有三點是必須指出的:

第一,技術進步如果對經濟增長產生作用就必須採取產品形式,而產品是工業生產的,所以技術進步和創新只有通過產業發展才能作用於經濟增長;

第二,無論新技術從長期看多麼重要,它們對於經濟增長的主要作用不是發生在其突破階段,而是發生在它們被持續改進和擴散的階段;

第三,對於那些被稱為通用技術(如可以廣泛應用的蒸汽機、電力應用、集成電路等等)的重大創新來説,它們對於經濟增長的作用,更是需要通過整個工業體系的應用和持續改進才能得到充分發揮。

由於開發“下一代大飛機”也被列入推動未來產業發展的前沿技術,所以我們可以舉一個人人都可以理解的例子,來説明“二分法”思維的缺陷。

當政府部門認為“下一代大飛機”是發展未來產業的前沿技術之一時,中國自主開發的C919已經於2022年12月正式投入商用。但是,C919迄今只交付了個位數的飛機,因為這個研發項目還需要一個產業化的階段。在這個關頭,假如國家現在有500億元的投資資源,那麼這筆錢是應該主要投入開發“下一代大飛機”還是主要投入C919的產業化?

如果完全按照“二分法”的邏輯來決策,那麼就應該把500億全部投入“下一代大飛機”的開發,因為它可以決定未來產業的發展。但是,假如“下一代大飛機”在10年後開發成功,它那時恰好也同樣處於C919今天所處的階段。那麼,到那個時候,決策者是否應該繼續把投資主要用於開發“下下一代大飛機”呢?顯而易見,如果按照這種邏輯決策,最後的結局不僅是大飛機對經濟增長毫無作用,而且這個模式本身也不可持續。

由上述邏輯矛盾可見,認為只要推動前沿技術就會有未來產業發展的政策思維是存在缺陷的,因為它忽略前沿技術本身是需要經過在市場應用中的改進才能成熟、才能產生經濟收益的。沒有這個過程,任何技術都成不了產業,甚至連技術本身都難以存活。因此,決策者今天顯然應該把假設的500億投資的主要部分(如400億)用於C919的產業化,而把100億用於開發新飛機(以後可以追加)。

認為只要推動前沿技術就會有未來產業發展的政策思維是存在缺陷的,新技術產品的產業化無疑也屬於創新過程。圖為2022年12月9日,中國東方航空全球首發的國產C919大飛機。

如果C919的交付量能夠在今後兩年擴大到100-200架並隨時間而繼續增加,那麼中國自主開發的大飛機就會對整個國民經濟發展起到帶動作用,逐漸成熟的C919以及擴大的製造能力和產業鏈就會成為未來航空產業的基礎,而這個產業化的過程恰恰也屬於創新過程。

這種創新的艱難程度甚至高於再開發一款樣機(特別當樣機只能是樣機的情況),因為它是創造工業的過程。繼續開發新飛機是必要的,因為中國民用航空工業需要通過豐富產品線來擴大市場、需要技術進步來確保未來的市場,而且必須繼續擴大產業規模。

但是,從產業競爭和發展視角看的新產品,恐怕不同於從“二分法”視角看的“下一代大飛機”,因為前一個視角的產品由市場決定成敗,即用户是否認定新產品會帶來更低的運營成本、更多更好的功能,而後一個視角的產品只要找一幫“專家”來鑑定就基本可以確保成功——中國的“科技體制”早已經把這一套玩兒得爐火純青。

以技術代替產業的想法莫過於近年來得到政府部門和學術界熱捧的“產業數字化”概念,其邏輯是把“數字化”看成推動產業升級的關鍵,而且可以通過行政手段來推廣。實際上,在這個邏輯的背後還是隱藏着“二分法”的動機:既然產業升級可以通過從外部向“落後”的工業體系注入技術(如強迫企業“上雲”),那麼產業數字化就可以被用來代替傳統產業。

但如果我們把這個概念置於技術和工業發展的歷史脈絡,就會發現那種想法不過是“二分法”思維的一廂情願。

數字化的前提和基礎是現代計算技術的發展,其歷史順序用最簡單的語言講大致如下:電子計算機的出現帶動了集成電路(芯片)和軟件的發展,而芯片和軟件的發展又使計算機和通信之間相互融合;互聯網的出現標誌着計算機和通信技術融為一個互動的系統,而低功耗芯片和無線通信的發展催生了移動互聯網,使計算技術發生了“端”(智能終端)和“雲”(數據中心)的分離,由此產生的大數據為人工智能鋪平了道路。

在這個被稱為信息和通信技術(ICT)的現代計算生態系統的形成過程中,軟件的發展起到特殊的作用,因為當計算機本身可以“沉浸”在自己的物理世界時,軟件系統無可迴避地要與一個更大的計算系統交織在一起,其中不僅包括機器,也包括人和過程。換句話説,軟件是計算技術與社會關係和人的行為相互交叉的地方。【16】

這裏特別要強調,上述順序只能從事後理解,因為從來沒有任何人在任何階段能夠準確地預見到計算生態系統在下一個階段的實際形態——技術史的邏輯是被在不確定條件下的創造性反應所塑造的。

應用市場的規模和增長速度同時決定着ICT的技術創新速度。中國數字支付領域的技術領先,正是與中國工業生產能力及相關物流服務的發展分不開的。

上面幾句話所概括的過程其實至少持續80年了,它説明ICT一直在影響經濟發展,只不過這種影響是漸進的。這種漸進性質的根本原因在於,ICT的發展及其經濟效果不僅取決於ICT工業的技術創新,而且取決於使用ICT的其他工業和服務業的應用創新。

特別重要的是,應用市場的規模和增長速度同時決定着ICT的技術創新速度,因為沒人買單的技術研發是不可持續的。ICT的應用創新不僅僅是技術性的,而是涉及企業結構的變化,工作和激勵結構的變化,甚至包括對用户服務方式的變化。

於是,最有價值的ICT應用既要求ICT的技術進步(一個領域的知識),也要求應用企業發明新的經營方式(另一個領域的知識),這就帶來很難事先看到技術機會與商業價值之間相匹配的問題。【17】這種不確定性可以解釋,為什麼中國在互聯網應用方面的創新(無論是阿里巴巴的電子商務還是抖音的短視頻)能夠超過在ICT技術上領先的美國。

從技術觀點看,現代計算生態系統展示的產業數字化前景是:來自真實工業世界的數據一旦成為數字模式,就可以通過數字化生態系統的網絡和裝置來獲取、儲存、通訊、分析和轉換這些數據。數字化數據之所以如此強大,是因為它可以被結合進由電子計算機上的軟件所代表的數字模型,而數字數據和數字化模型的相結合允許以數字來模擬原來的物理系統,從而通過操作數據使物理系統實現人類依靠傳統方法做不到的功能。【18】

數字化使計算機的作用產生如此的革命性,在科學研究上,實驗室的新知識不是通過對自然界的觀察和試驗,而是通過在可視環境中仿真自然界;在工業發展上,如果產品開發和生產過程能夠被數字化,那麼就可以通過數字數據和數字化模型來仿真和操作這些過程,並通過虛擬的手段來改變產品開發和製造的過程。

但是,產業數字化仍然必須經過現有工業的改進和應用創新,因為它受到兩個條件的限制:

第一,對於數字化來説,數據雖然可以被處理成為虛擬世界,但必須來自真實的工業世界(不真實的數據沒有用)。如果沒有現有的工業,就沒有真實的產業數據,也就沒有產業數字化的可能性。

第二,數字化必須對工業發展產生經濟效益——如幫助提供更好的或成本更低的產品和服務,否則就沒有企業願意為數字化付錢,要不把搞數字化的專業人士餓死,要不就得忽悠政府提供無底線的投資。因此,數字化始終是“賦能”的手段,而不是工業能量本身,它逃不脱生產率提高必須遵循以機器代替人力勞動的規律。

這些限制條件還提出另一個重要問題:產業數字化的主力軍是誰?大約10年前,曾經風靡一時的“互聯網+”企圖用互聯網改造工業,如果不是代替的話。最後,沒有任何一家互聯網公司能夠改造任何一家工業企業。原因在於,每個工業都有自己長期積累的專業知識和技能,不是互聯網公司或任何ICT企業所能掌握的。

例如,如果想實現軋鋼生產過程的數字化,就必須開發以智能軋鋼機為中心的智能軋鋼生產線,而開發智能軋鋼機的先決條件是有能力設計建造軋鋼機和軋鋼生產線。更一般地講,以數字化方式把工業生產與現代計算生態系統連接起來的關鍵是工業生產設備的智能化,而設備智能化的關鍵是把設備的控制系統與計算網絡系統連接起來。

由於不同工業甚至不同企業的設備控制系統都需要不同的工業知識和經驗,所以開發能與計算系統相連接的設備控制系統只能依靠工業企業,儘管需要它們做出新的努力(如有能力開發軟件)。因此,無論ICT發展到什麼樣的水平,產業數字化的實際進展也只能取決於現有工業企業的創新。這個過程不存在以ICT來代替傳統工業的可能性——“二分法”的邏輯不成立。

人工智能是數字化技術的最新成就,它的目的是使機器能夠對目標對象的變化做出像人一樣的瞬時反應。以目前流行的大語言模型為例,它通過對海量文本數據進行運算,用Transformer這樣的深度學習架構來理解詞語之間的聯繫和關係。目前大模型已經從文本領域拓展到做多模態處理,開始處理圖像、音視頻這些不同形態的數據。不過,以大模型為代表的人工智能剛剛開始影響“白領”工作領域的生產率,而對人工智能影響生產率的厚望還是被寄託在它能夠進入生產領域。【19】

如果人工智能技術能夠進入工業,它所帶來的機器自主學習可能創造一個新的歷史階段:在馬克思劃分的以手工造機器→以機器造機器階段之後,【20】再加上一個讓機器自主造機器的階段,那將使一個社會的生產力發展擺脱勞動力數量的限制(亦即生產率的大幅度提高)。但是,實現這個前景恐怕不僅需要比想象的更長時間,而且更加依賴於工業體系的互補性。

人工智能技術仍然屬於數字化性質,所以它在工業上的應用面臨着類似的障礙:首先,需要獲取真實和準確的海量工業數據;其次,則需要在把數字網絡與生產連接起來的智能機器或機器人方面,取得新的重要進展,以及工業組織相應的變化。

人工智能仍然是賦能技術,不能代替現有的工業,反而有賴於工業企業的應用創新。圖為2020全球人工智能大會上亮相的國產智能機器人

因此,人工智能應用於工業的可能性,仍然有賴於工業企業的應用創新(因而通用大模型不一定是工業人工智能的最優技術路線),而工業應用計算技術的累積性過程——從機器的控制系統、運營的信息化到產品開發和生產過程的數字化,仍然是應用人工智能技術的基礎。即使人工智能可以對生產率提高產生明顯的影響,它仍然是“賦能”技術,不可能代替現有的工業,反而有賴於工業的應用創新才能繼續發展。

為了繼續推銷“二分法”思維,一位經濟學家在2023年説,“我們面對的實際上是兩種不同實體經濟:一種是傳統的競爭力下降、過剩嚴重的實體經濟,另一種是數字化賦能、生產率大幅提升的實體經濟。我們面臨的真正挑戰,是如何加快實現由傳統實體經濟向數字化實體經濟的轉型。”

不過,這段話存在一個重大的自我矛盾:如果傳統的實體經濟是產能過剩的,那為什麼“生產率大幅提升”(意味着生產得更多)的數字實體經濟就不過剩?當然,他們不得不説“實體經濟”是因為有政治正確的約束。但是,數字技術只是賦能技術,本身並不生產任何東西,他們怎麼就能相信數字化可以代替工業化?“二分法”思維可以讓人忘記常識。

強調工業體系的互補性並非貶低發展高技術工業的作用,而是強調這種互補關係是技術進步影響生產率提高和經濟增長的關鍵機制,即一個工業部門的創新會導致其他工業部門的技術進步,而新技術在眾多工業部門的擴散和持續改進才會使其經濟效果得以充分發揮。正是從工業體系的整體性視角看,中國發展高技術工業是絕對必要的,因為這是工業體系技術進步和升級的主要動力。

正是從這個視角看,我們對於中國半導體工業一定能夠發展起來的前景也充滿信心:世界最大的單一半導體市場提供的需求條件,加上世界最大工業體系提供的供給條件,使中國半導體工業的崛起只是時間問題。也正是從工業體系的這種互補性和整體性來看,我們就會理解,為什麼企圖以高新技術工業來代替傳統工業的“二分法”政策思維會導致經濟下行。

(未完部分,見下篇)

註釋:

【1】[ Simon Kuznets, “The Meaning and Measurement of Economic Growth,” in Barry E. Supple, ed., The Experience of Economic Growth: Case Studies in Economic History, New York: Random House Book, 1963, p. 53.]

【2】 例如,從19世紀末汽車工業誕生以來,汽車的基本產品形式迄今沒有出現過重大變化,但經歷過大規模流水線生產的應用、內燃機的持續改進和電子元器件的普遍使用,直至今天的新能源汽車發展。這些變化降低了汽車的生產成本,擴大了生產規模,把汽車從最初的貴族奢侈品變成了今天的大眾消費品。

【3】 Ralph Landau and Nathan Rosenberg, “Successful commercialization in the chemical process industry,” in Nathan Rosenberg, Ralph Landau and David Mowery, eds., Technology and the Wealth of Nations (Stanford, CA.: Stanford University Press, 1992), p. 73.

【4】 官方自己也承認,“石化化工、鋼鐵、有色、建材、機械、汽車、輕工、紡織等傳統製造業增加值佔全部製造業的比重近80%,是支撐國民經濟發展和滿足人民生活需要的重要基礎”。見:《工業和信息化部等八部門關於加快傳統製造業轉型升級的指導意見》工信部聯規〔2023〕258號,https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6923270.htm。

【5】 數據來源:美國半導體工業協會。

【6】“戰略性新興產業增加值佔國內生產總值比重超13%”,《人民日報》,2023年7月6日 第1 版,http://finance.people.com.cn/n1/2023/0706/c1004-40028852.html。

【7】 David Mowery and Nathan Rosenberg, Paths of Innovation: Technological Change in 20th-Century America. New York: Cambridge University Press, 1998, p. 5

【8】晶體管是美國電報電話公司的貝爾實驗室發明的,集成電路是德州儀器公司發明的;合成纖維是原來生產炸藥的杜邦公司發明的;光纖是生產玻璃的康寧公司發明的;液晶顯示器的樣機是美國無線電公司(RCA)發明的,但產業化是日本消費電子企業所實現的。這些發明後來都發展成為獨立的工業,即當時的“戰略新興產業”,但它們都出身於傳統工業。

【9】 Constance E. Helfat and Marvin B. Lieberman, “The birth of capabilities: market entry and the importance of pre-history, ” Industrial and Corporate Change, vol. 11, no. 4 (2002), pp. 725-760.

【10】 【美】阿爾弗雷德·D·錢德勒、詹姆斯·W·科塔達,編:《信息改變了美國:驅動國家轉型的力量》,萬巖、邱豔娟,上海遠東出版社,2008年。

【11】W. Brian Arthur, “The Structure of Invention,” Research Policy, vol. 36 (2007), pp. 274-287.

【12】例如,光刻工藝最早來自於相機的聚焦和曝光工藝,最初的光刻鏡頭也是用相機鏡頭改裝而來。時至今日,在光刻鏡頭領域領先全球的德國蔡司、日本佳能和尼康同樣也是相機鏡頭領域的主導企業。

【13】 Cyrus C. M. Mody, “Spillovers from Oil Firms to U.S. Computing and Semiconductor Manufacturing: Smudging State–Industry Distinctions and Retelling Conventional Narratives.” Enterprise & Society, vol. 24, no. 3 (2023), pp. 676–701.

【14】 Joseph A. Schumpeter, “The creative response in economic history,” The Journal of Economic History, vol. 7, no. 2 (Nov., 1947), pp. 149-159

【15】這段歷史詳見路風:《光變:一個企業及其工業史》,當代中國出版社,2016,第三章。

【16】 Thomas Haigh, “Inventing information systems: the systems men and the computer, 1950-1968, ” The Business History Review, Vol. 75, No. 1 (Spring, 2001), pp. 15-61

【17】Timothy F. Bresnahan, “Technological change in ICT in light of ideas first learned about the machine tool industry, ” Industrial and Corporate Change, Vol. 28, No. 2 (2019), pp. 331–349.

【18】 Nathan Ensmenger, “The Digital Construction of Technology: Rethinking the History of Computers in Society, ” Technology and Culture, vol. 53, no. 4 (October 2012), pp. 753-776

【19】 James Manyika and Michael Spence, “The coming AI economic revolution: can artificial intelligence reverse the productivity slowdown? ” Foreign Affairs, vol. 102, no. 6 (November/December 2023), pp. 70-86.]

【20】馬克思:《資本論》第一卷,北京:人民出版社2004年第2版(2008年第3次印刷),第439-441頁。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。