徐文海:應該是“14週歲男性犯罪嫌疑人”,而不是“14週歲未成年初中男生”

guancha

【文/觀察者網專欄作者 徐文海】

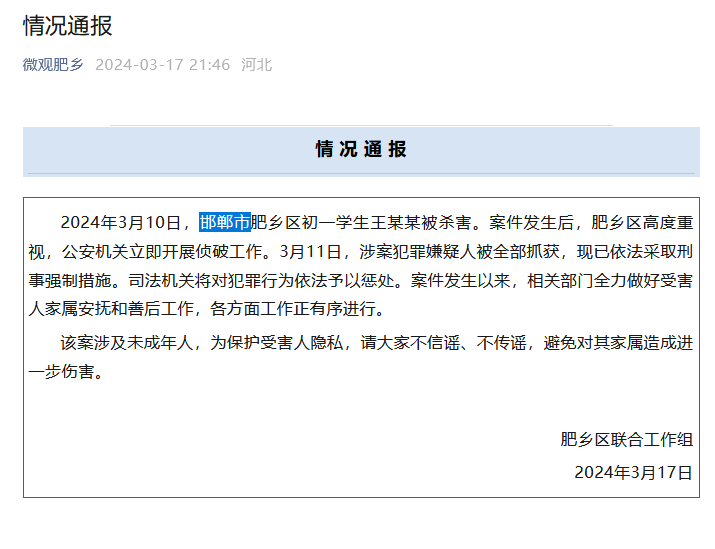

近日,邯鄲某學校一名13歲初中生慘遭3名12-14歲間同學虐殺的惡性事件見諸報道,再一次,圍繞着犯罪嫌疑人年齡的爭論又開始成為熱門話題,這也是繼2019年大連13歲男性殺害10歲女性引發刑法修正案(十一)調整刑事責任年齡(2021年3月1日起施行)之後,進入公眾視野的第一案。

在討論案件之前,我首先想要強調一下,那種製造假新聞或者捏造爆點,説什麼被活埋以及貼出所謂顱骨照片的行為,即便目的是極力表達對加害人的憎惡,但顯然力量用錯了方向,用謊言宣泄情緒的行為,不僅無助反而會有反作用。希望大家能客觀理性地等待公安以及檢方的後續公告。

針對本案,無論是否有成年人協助挖坑,抑或者其他可能的事項,我相信最終的調查都會給我們一個嚴肅的、公正的結論。在這裏,僅僅針對刑法修正案(十一)所確定的刑事責任年齡調整,再次跟大家進行一些交流。

一如我之前的觀點,法律很難被稱為科學,一來是立法過程有大量的價值取向存在,二來為避免法律機械主義,絕對標準化客觀化的法律本就不可取,這也是為何測謊以及法定證明力規則會被排除或者限制的原因所在。

刑事責任年齡的確定,同樣也是一個無法絕對科學化的議題,其更多的是一個刑事司法觀甚至樸素道德觀的課題。然而即便是非科學的法律,也應當儘可能通過科學的方式進行變革,以及更科學地開展司法活動。例如2017年公安部之所以在《治安管理處罰法(修訂公開徵求意見稿)》中調整行政處罰的年齡,乃至於21世紀初公安部曾提案請求將刑事責任年齡從14歲降低至13歲,都是建立在公安機關在長期刑事偵查工作中的數據整理得出的,並不是一種天然的“恨不得所有人都是罪犯”的衝動使然,這種提案的科學性和嚴謹性是有保證的,而最終卻都沒能實現。

當然,如果前述更為科學的立法手段不被接受,那要不就將法律完全交給民意,通過更廣泛的樣本以統計學的形式來解決價值觀的統一問題。然而似乎在刑法修正案(十一)之前仍然沒有做到。相關立法更多受一些自認為具有更為“先進”法治思想的羣體左右,他們往往更能影響立法走向。然而,好比民事訴訟法1991年修改了68條(現行法),提出了“誰主張誰舉證”導致後來的訴訟爆炸一樣,所謂“先進的”立法理念如果不能與該法域的社會現狀相契合的話,無非就是個南橘北枳的故事。

既心痛又所幸,在大連事件之後,終於在又一起低齡惡性犯罪事件發生之後,刑法修正案(十一)出台了。這裏我不再對具體條文進行解讀,不再一一匹配本案,討論這三位是否會被科以刑罰。我想跟大家強調的是,如果大家仔細審視整個刑法,“未成年人”這一詞彙出現過幾次,又分別出現在了哪裏?刑法上的“未成年人”究竟是一種怎樣的定位?

整個刑法中,一共出現了13處“未成年人”這樣的表達,而且均是以一種“被害人”的身份存在:

244條之1(強迫勞動罪),“僱傭未滿十六週歲的未成年人從事超強度體力勞動的……”

260條之1(虐待被監護、看護人罪),“對未成年人、老年人、患病的人、殘疾人等負有監護、看護職責的人虐待被監護、看護的人……”

301條2款(引誘未成年人聚眾淫亂罪),“引誘未成年人蔘加聚眾淫亂活動的,依照前款的規定從重處罰”

反而,我們總講到的“未成年犯罪”的刑事責任年齡條款,刑法第17條是這樣規定的:

已滿十六週歲的人犯罪,應當負刑事責任。

已滿十四周歲不滿十六週歲的人,犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強姦、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪的,應當負刑事責任。

已滿十二週歲不滿十四周歲的人,犯故意殺人、故意傷害罪,致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾,情節惡劣,經最高人民檢察院核准追訴的,應當負刑事責任。

對依照前三款規定追究刑事責任的不滿十八週歲的人,應當從輕或者減輕處罰。

因不滿十六週歲不予刑事處罰的,責令其父母或者其他監護人加以管教;在必要的時候,依法進行專門矯治教育。

可以看到,整個17條十分清楚明瞭地對各項犯罪所對應的、各自不同的刑事責任年齡做了非常具體的規定,但沒有一處使用了“未成年人”這樣的表述,只存在“十六週歲以上犯罪嫌疑人”“已滿十四周歲不滿十六週歲犯罪嫌疑人”以及“已滿十二週歲不滿十四周歲犯罪嫌疑人”這樣的表達。

雖然該條最後一款確實做出了“不滿十八週歲的人,應當從輕或者減輕處罰”這樣的規定,但是應當從輕或者減輕處罰不代表不處罰。其沒有將“不滿十八週歲”這一表述替換成其他13處“未成年人”這樣的表達,很大可能就是立法希望,不要將刑事責任年齡與未成年與否直接畫上等號,以避免現實司法活動中出現的這種因為是“未成年人”,所以做出一種超出刑法本意的差別化對待。當然,現實確實坐實了這種擔憂!

年齡不應是違法犯罪擋箭牌(圖源:視覺中國)

因此,請我們司法界的同僚們,迴歸刑法17條的本意吧!即便我同意,“不滿十八週歲”確實等於“未成年人”,但這種等於,應當是未成年人保護法上的等於,是民法上的等於,甚至是刑法被害人視角的等於,絕對不是犯罪嫌疑人角度的等於。

在犯罪嫌疑人的角度,只有且只應該有“十六週歲以上犯罪嫌疑人”“已滿十四周歲不滿十六週歲犯罪嫌疑人”以及“已滿十二週歲不滿十四周歲犯罪嫌疑人”這樣的表達。所以如同我前文對大連案件當事人的表達一樣,本案中存在的是“14週歲男性犯罪嫌疑人”而不是“14週歲未成年初中男生”。

此外,我仍然想不厭其煩地跟大家交流刑罰的目的、刑法懲罰的功能和教育的功能之間的關係。我再次旗幟鮮明地認為:刑罰才是刑法最主要的功能和目的,教育只是刑罰的附隨產品而已。在事前教育無法實現避免未成年人犯罪的情況下,那麼恰恰是刑罰接手,成為一種更適配的教育方式。

更為重要的是,當國家將公民刑事私力救濟的權利收走,所作出的自然是國家會給你一個刑罰加害人的對價,這一對價可以打折,可以有一些更高層次的考量,但倘若完全收走,完全不給本應受到刑事處罰的加害人“罪責刑相適應”的處理,不僅是對“社會契約”的違反,更容易滋生次生災害。

刑事價值觀應當是一個發展的、浮動的理念,我們需要以發展的眼光看問題。刑事規則以及理念的全球化趨同化可以理解,但似乎也無需盲從。在刑罰觀上,也需要保持中華文明自己獨立存在的價值觀考量,也應該積極向世界輸出中國的法律價值。在死刑廢除論、刑事責任年齡調整等等領域,並不當然地需要按圖索驥般依從於所謂的“現代法治觀”,倘若如是,這又何嘗不是一種對世界多元化的開倒車呢。

並且,我們也不用擔心因為刑法實體化規定而帶來可能的冤假錯案,冤假錯案的問題從來不是刑事實體法的錯,更多的是刑事訴訟刑事司法的瑕疵所致。我們應該進一步強調偵察審查起訴階段警檢工作的合法性,而不應該把矛頭指向刑事立法。相反,刑法仍然保持了這種審慎,對於已滿十二週歲不滿十四周歲犯罪嫌疑人的刑事責任追求,必須經最高人民檢察院核准追訴的,才有可能承擔刑事責任。

此外,在相應低年齡刑事犯罪中,還有進一步擴大刑事責任追訴主體範圍的可能性。作為參考,民事侵權已經將未成年人的監護人擴充到了侵權責任的承擔主體(民法典1188條),刑法上也就存在進一步擴充的可能性。當然,基於罪責刑相適應以及法律關係相對人的概念,我們並不能將低齡犯罪在當該案件中的刑事責任轉介其監護人承擔,但是否可以通過增設一些監護責任相關的刑事罪名,將低齡犯罪的監護人納入刑罰的範疇,卻是一個存在可探討性的課題。

最後,我們在此類案件中,還需要做好民刑銜接。檢察機關是否可以類比其他公益訴訟案件,主動在此類刑事案件中支持開展刑事附帶民事訴訟,幫助受害人及其近親屬獲得更廣泛的救濟,應該也是檢察公益訴訟下一步擴充受案範圍的方向所在。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。