梅新育:伊朗走到戰略轉折關頭,應見好就收

guancha

【文/觀察者網專欄作者 梅新育】

發動戰爭之前就必須充分考慮如何結束戰爭,今天的伊朗已經走到了這樣一個需要戰略轉折的關頭:

從登記參選伊朗總統候選人的政見宣示,到國際石油市場新動向,再到6月5日法英德就伊核問題推動國際原子能機構理事會通過對伊施壓決議,6月初短短不到一週時間連續幾件事情,一再折射出了這一點。

更要注意的是,今天的伊朗如果不能及時完成適度戰略收縮,完全有可能重演第一次最高權力換代交接時的倉促被動。

一、伊朗對外戰略與海外軍事幹預需要及時見好就收

去年10月7日,哈馬斯襲擊以色列引爆的以色列-哈馬斯戰爭剛一爆發,就躍居當前全世界影響最大的兩場戰爭之一;伊朗從開戰之初一直竭力避免自身直接捲入戰火,但以色列空襲伊朗駐敍利亞使館,炸死多名伊朗伊斯蘭革命衞隊高級將領,以及伊朗史無前例首次直接轟炸以色列本土報復還擊,標誌着伊朗與以色列的軍事交鋒、對這場戰爭的參與已從當初的代理人“暗戰”,走到了直接交戰的高度危險第一步。

伊朗向以色列發射導彈和無人機

不僅如此,以色列-哈馬斯戰爭已經從最初的以色列-巴勒斯坦地區,蔓延到了千里之外扼控蘇伊士-紅海-亞丁灣航道要衝的也門,胡塞武裝還宣佈將襲擊船舶範圍擴大至印度洋南端和地中海海域,對伊朗友邦經濟貿易的影響衝擊日益顯著,在伊朗友邦經濟貿易業界中引發的怨言日益上升,而不斷髮動襲船戰的胡塞武裝普遍被認為是多年來得到了伊朗的大力支持方才得以成長壯大。

伊朗多年來一直是哈馬斯的主要支持者之一,[1]這種關係多年來備受許多阿拉伯國家忌憚;[2]這場戰爭發展至今,客觀上已經打斷了阿拉伯國家與以色列關係正常化的進程,至少暫時中止了巴勒斯坦問題和伊朗在區域格局中邊緣化的趨勢,伊朗期望追求的戰略目標已經實現,其風險和對友邦的負面影響正在上升。

有鑑於此,考慮到伊朗並無國土被外敵佔領,考慮到伊朗二三十年來在海外多個國家開展的一系列軍事幹預耗費了巨量經濟資源且潛藏重大隱患,考慮到伊朗多年來的嚴重經濟困難,考慮到國際經濟與政治走勢可能發生對伊朗不利的一系列變化,考慮到這個國家最高領袖已屆垂暮之年,換代權力交接日益迫在眉睫,總統萊希等政教高官直升機失事身亡又給其最高權力交接增添了巨大政治不確定性,……伊朗亟需在海外軍事幹預中見好就收實施戰略轉折,適度收縮海外軍事幹預投入,甚至中止對某些海外軍事幹預項目的投入,集中資源,抓住當前時間窗口,發展經濟,改善民生,夯實經濟社會穩定和應對未來可能更大挑戰的基礎。

“我向真主發誓,我永遠不會去了解經濟學”——伊朗前總統內賈德在任時以極端反美反以而聞名國內外,經常坦承自己只懂政治、不懂經濟,閣僚們討論經濟政策時他常常如此反應;[3]但在這次報名參選伊朗總統時,他向公眾宣示的競選政見最大“賣點”並不是與美國、以色列鬥爭,而是聲稱自己最大的參選動機是改善國家經濟形勢,優化商業環境,拓寬投資空間,以集中解決民生問題,誓言將尋求與世界的“建設性接觸”,改善與所有國家的經濟關係,等等。

伊朗前總統內賈德(持證件者)登記參選總統

作為這次伊朗總統選舉中名氣最大的登記參選人,內賈德雖然因為與最高領袖哈梅內伊和伊斯蘭革命衞隊關係破裂,不太可能通過候選人資格審查關口,但他的上述競選政見宣示表明伊朗社會對“以經濟建設為中心”的希望已成相當強大的潮流。鑑於哈梅內伊7月份就將年滿85歲,伊朗社會存在這樣的強烈希望,又有聲望顯赫的政治人物為這種希望代言,意味着即使內賈德不能通過這次總統選舉候選人資格審查,不會太久之後的伊朗最高權力換代交接也面臨重大政治不確定潛在風險。

二、未能及時見好就收兩次重創現代伊朗

回顧伊朗現代史,從1940年代初至今,不到八十年時間,跨越巴列維王朝和伊斯蘭共和國兩個時期,伊朗已經兩次因未能及時“見好就收”實施戰略轉折而創鉅痛深。歷史教訓如此沉痛,無論是伊朗自己為了國家可持續發展,還是伊朗的經濟政治夥伴觀察判斷這個國家的綜合實力、穩定與發展前景,都值得認真總結汲取。

一次是二戰時期禮薩·汗國王未能及時與納粹德國斷絕關係而遭蘇、英兩國出兵佔領伊朗全國,自己也被放逐海外,客死他鄉。

禮薩·汗(資料圖)

創建巴列維王朝、執掌伊朗政權20年(1921—1941年)的禮薩·汗國王不失為伊朗現代史上英豪之主,大力推行世俗化、西方化和民族化改革,先後廢除了領事裁判權和實行關税自主,超越數百年曆史恩怨與阿富汗、土耳其、伊拉克等各鄰國發展友好關係,政績累累且頗為突出。

為了抵禦英、蘇兩大宿敵,並引進先進技術和專家推進伊朗現代化建設,禮薩·汗國王大力發展對德關係,以至於德國超越蘇聯成為伊朗第一大貿易伙伴,1939—1940年佔伊朗對外貿易的45.5%之多[4]。

在沒有爆發戰爭的環境下,交好德國不失為增進伊朗本國利益的合理外交策略;但在蘇德戰爭全面爆發之後,伊朗若企圖繼續在德國與反法西斯陣營之間兩面逢源,就純屬惹火燒身了,因為此時的伊朗已成連接蘇聯和英國的戰略通道,由此決定了蘇英兩大強國絕無可能繼續容許德國勢力在伊朗紮根發展。

但禮薩·汗對此認識不足,未能及時轉向接受蘇、英兩國要求驅逐在伊德國人,招致蘇、英大軍夾擊,佔領伊朗全境,控制伊朗內政、外交、軍事數年,禮薩·汗被迫遜位流亡海外,死於英屬南非,庫爾德、包括伊朗故都大不里士在內的阿塞拜疆兩塊地區,幾乎被肢解出去獨立建國。

國祚不足60年的巴列維王朝如此,建立迄今45年的伊朗伊斯蘭共和國也不例外,而且是在建政僅僅3年之後,就在兩伊戰爭中犯下了類似失誤。

1979年1月16日,伊朗國王巴列維逃亡海外;2月1日,霍梅尼從巴黎飛回德黑蘭,伊朗伊斯蘭革命大局基本確定,4月1日建立伊斯蘭共和國。當年12月24日,蘇軍進攻佔領阿富汗。1980年9月20日,兩伊戰爭正式爆發,1988年8月20日結束。

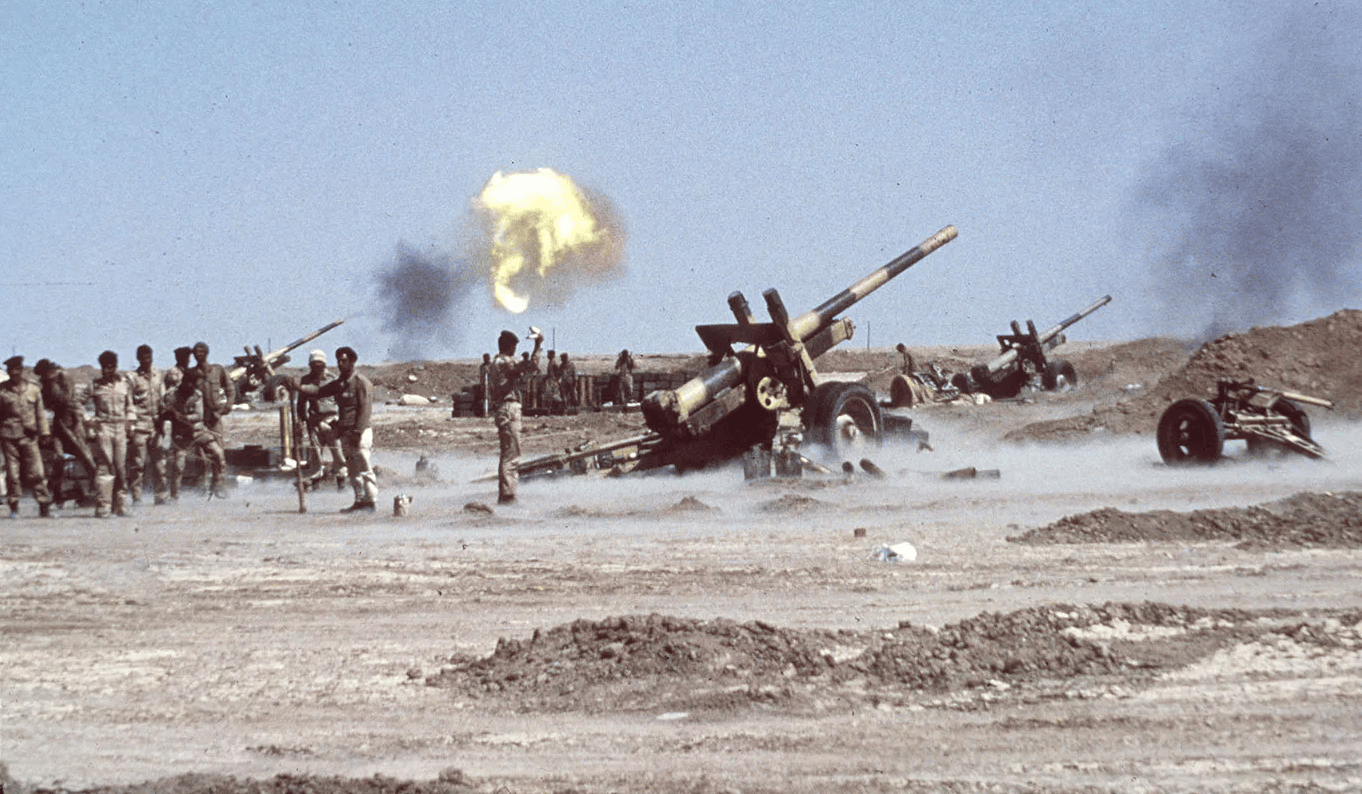

在這場歷時8年的戰爭中,伊朗軍隊兵員一度佔到總人口的11%,動員團、革命衞隊和其它準軍事組織人數還未包括在內。1980年伊朗人口估計3930萬(《帕爾格雷夫世界歷史統計》),[5]戰場陣亡30萬,傷殘170萬,造成難民200萬,亦即死傷和難民人數各佔戰爭爆發年份伊朗總人口的5%;直接經濟損失6000億美元,全部經濟損失1萬億美元,經濟倒退20年。[6]

伊朗原本完全有可能見好就收,在1982年以有利得多的條件結束戰爭,從而付出少得多的代價。

1982年3月起,伊朗軍隊連續發動大規模反擊,奪回了戰爭主動權;伊拉克總統薩達姆焦頭爛額之餘,藉口黎巴嫩戰爭爆發而宣佈從伊朗撤軍,宣稱要對以色列開戰。挾新勝鋭氣,伊朗軍隊於1982年7月攻入伊拉克境內,兵鋒直指伊拉克首都巴格達和第一大港口巴士拉兩大城市。到10月時,伊朗軍隊距離巴士拉、巴格達分別僅有30公里、80公里。

10月27日,薩達姆宣佈接受規定阿拉伯河按主航道中心線劃界的1975年阿爾及爾協議,單方面停火,並要求建立一支維和部隊。伊朗拒絕了這份停火建議,發誓要奪取全面勝利,但其軍隊已是強弩之末,再也無法推進,戰局僵持直至1987年冬。

結果,在5年多的相持階段消耗戰中,伊拉克得到了幾乎所有海灣阿拉伯富裕石油輸出國的鼎力援助,民生物資與軍備補充源源不斷,伊朗則因遭受西方陣營制裁而日益難乎為繼,雙方實力對比演變日益有利於伊拉克。

兩伊戰爭(資料圖)

儘管伊朗自1981年起就一直從以色列進口武器、引進以色列軍事顧問,但並不足以消除西方制裁的影響。從1988年3月起,伊拉克軍隊連續反攻,不僅收復了全部失地,而且佔據了大片伊朗領土,伊朗最終被迫接受停戰,對1988年7月3日伊朗客機被美軍擊落死亡290人等奇恥大辱,也不得不“打落牙和血吞”。

事後覆盤,對伊朗而言,最有利的談判時機是1982年10月27日薩達姆宣佈接受阿爾及爾協議並單方面停火,其次是1982年6月薩達姆藉口黎巴嫩戰爭爆發而宣佈從伊朗撤軍。之所以錯失迫使薩達姆簽署城下之盟的時間窗口,是因為伊朗決策層被1982年上半年反攻的勝利衝昏了頭腦,忽視了伊朗軍隊在那場反擊勝利中付出的巨大傷亡代價,更忽視了西方制裁伊朗而不制裁伊拉克,導致雙方持久戰能力落差巨大。

1982年3-6月的伊朗反攻實際上只能算“慘勝”。根據美國衞星情報資料估計,此役伊拉克軍隊陣亡3萬人,伊朗軍隊陣亡則高達9萬人;即使加上伊朗軍隊抓獲的3.4萬伊拉克戰俘,[7]伊朗軍隊陣亡人數仍然比伊拉克軍隊陣亡、被俘人數之和多近一半。1982年7月伊朗軍隊的越境進攻佔據了伊拉克80平方公里領土,但即使根據伊朗方面的資料,伊朗軍隊此戰傷亡(1萬人)也比伊拉克軍隊傷亡(7千人)多近一半。[8]

三、今日之伊朗再次走到戰略調整關頭

今天的伊朗,是否再一次走到了類似1982年10月這樣的關頭?

縱觀伊朗經濟政治情況,答案應該是肯定的。

要看到這場戰爭發展至今給以色列造成的巨大壓力,也要看到以色列內部凝聚力整體而言沒有瓦解,美歐主體社會、特別是美國政界主流對以色列的同情支持沒有動搖,而伊朗經濟基礎相當虛弱,民生艱難時時刻刻都在點點滴滴侵蝕伊朗民眾對海外作戰四面出擊的支持,而且伊朗最高權力換代交接的日子正在一天天逼近。

讓我們回顧伊朗伊斯蘭共和國第一次最高權力交接何其倉促急切。

原定的霍梅尼接班人、副領袖蒙塔澤裏是阿亞圖拉,著名伊斯蘭革命理論家。1988年8月20日兩伊戰爭就地停火,伊拉克軍隊佔領着伊朗大片領土。1989年2月,蒙塔澤裏紀念伊朗革命十週年接見各界羣眾時談話導致霍梅尼與其決裂,蒙塔澤裏於3月28日被迫辭職。

4月25日,霍梅尼命令總統哈梅內伊組成25人憲法修訂委員會討論修憲。6月3日,霍梅尼去世;6月4日,專家會議選舉不具備阿亞圖拉身份的總統哈梅內伊為最高領袖;但當時尚未完成修改的1979年憲法規定最高宗教領袖必須是“效法的源泉”,哈梅內伊不具備阿亞圖拉身份,按當時的1979年憲法,接任最高領袖屬於違憲。

直至1個多月後的7月11日,伊朗方才完成憲法修改;7月30日通過相關程序而正式頒佈實施,新的1989年憲法規定最高領袖不必是“效法的源泉”,這才為不具備阿亞圖拉身份的哈梅內伊當選最高領袖確定了憲法合法性。

哈梅內伊(資料圖/沙特媒體)

今天,哈梅內伊已是垂暮之年,萊希是哈梅內伊動用非常手段推上總統職位,普遍被視為最高領袖接班人;萊希意外身亡,伊朗必須緊急重選總統,會不會重演35年前伊朗最高權力換代交接的倉促動盪?這種情況下,繼續在海外四面出擊維持大面積軍事幹預,對伊朗的穩定、安全意味着什麼?

在經濟基礎方面,伊朗雖然是中東極為罕見的擁有多種製造業的穆斯林國家,但本質上仍然以石油等資源開發為經濟命脈,由此決定了伊朗經濟即使置身沒有西方制裁的和平國際環境之中,在可預見的未來也難以走出“資源詛咒”困境,而西方制裁又進一步加劇了伊朗經濟的困難,資源輸出國常見的經濟大起大落現象在伊朗表現得比在其它國家更為突出。

以美元現價計算,2023年伊朗GDP只有4035億美元,遠未恢復到2008—2017那十年的水平,比核協議達成後的2016年(4580億美元)少12%,比特朗普宣稱要退出核協議的2017年(4868億美元)少17%,比2011年的高峯(6254億美元)少35%。

不僅如此,如果考慮到2018年伊朗官方匯率與市場匯率嚴重背離,以美元現價計算的伊朗GDP規模還要進一步大幅度縮小。

上述2018年以來的伊朗GDP數據系按照2018年4月伊朗政府確定至今的官方匯率1美元兑換4.2萬里亞爾計算,但當年7月里亞爾市場匯率就跌破了1美元兑11萬里亞爾,2023年跌破60萬里亞爾,今年4月伊朗報復轟炸以色列本土時有消息稱里亞爾市場匯率已經跌破1美元兑70萬里亞爾。

從1993年3月匯率改革前浮動匯率1美元兑1600里亞爾,到今年4月市場匯率1美元兑70多萬里亞爾,伊朗里亞爾市場匯率31年對美元貶值到當初的1/438。貨幣貶值幅度如此驚人,足見伊朗宏觀經濟穩定性問題嚴重,民生相當艱難。

相比之下,同樣是高度依賴石油生產和出口的國家,獨立後的哈薩克斯坦於1993年11月15日正式發行國家貨幣堅戈,匯率為4.70堅戈兑1美元;到2024年6月4日,歷時約31年又7個半月,堅戈兑美元匯率已經貶值至447.680堅戈兑1美元,相當於發行日的1/95。哈薩克斯坦貨幣已經相當疲軟,伊朗貨幣表現更加遠遠不如。

在此基礎上,2023年以來國際市場油價總體持續下行,6月2日石油輸出國組織OPEC+會議決議導致3、4兩日國際油價連續暴跌至近4個月來新低,全球新能源和新能源汽車等產業的發展又將在中長期內持續削弱石油需求的基礎;美國未來降息可能推高國際糧食市場以美元計價的小麥價格;6月5日法英德就伊核問題推動國際原子能機構理事會通過對伊施壓決議,特朗普倘若勝選,很可能與俄羅斯和解而收緊對伊朗制裁;……伊朗經濟壓力在可預見未來有可能進一步加重。

為此,從底線思維出發,借新總統上任見好就收,抓住當前時間窗口,及時實施適度戰略收縮,集中資源夯實國內經濟與民生基礎,以利持久,對伊朗而言是不是一個更合理的選擇?

參考資料:

[1]陳天社《哈馬斯研究》(2010年度國家社科基金項目結項成果)第九章“國際社會與哈馬斯關係(二)”第一節“伊朗與哈馬斯關係”對此有詳細論述,人民出版社,2017年。

[2]陳天社《哈馬斯研究》(2010年度國家社科基金項目結項成果)第八章“國際社會與哈馬斯關係(一)”第六節“阿拉伯國家與哈馬斯交往的背後”對此有詳細論述,人民出版社,2017年。

[3]王晉:《強硬派內賈德,給自己挖了好大的坑》,觀察者網,2018年1月9日,鏈接:https://www.guancha.cn/WangJin/2018_01_09_442326_s.shtml。

[4]王新中、冀開運著:《中東國家通史·伊朗卷》,第281頁,商務印書館,2004年。

[5][英]B.R.米切爾編:《帕爾格雷夫世界歷史統計:亞洲、非洲和大洋洲卷1750—1993年》(第三版),表A5“亞洲:人口估計數”,第61—67頁,經濟科學出版社,2002年。

[6]王新中、冀開運著:《中東國家通史·伊朗卷》,第386頁,商務印書館,2004年。

[7]王新中、冀開運著:《中東國家通史·伊朗卷》,第383頁,商務印書館,2004年。

[8]王新中、冀開運著:《中東國家通史·伊朗卷》,第384頁,商務印書館,2004年。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。