伍麥葉的熏籠精:當西方人對中國説“我蠻夷也”,他們心裏在想什麼?

guancha

【文/觀察者網專欄作者 伍麥葉的熏籠精】

近期觀察者網發佈了姜維公先生的《“東洋史觀”“內亞史觀”“新清史觀”……為什麼要堅決抵制國外錯誤史觀?》,拜讀之後非常受益,解除了個人的很多困惑,隨之發生了一些感想。

據我的觀察,現代西方打造了一套龐大且完整的世界史觀——歷史敍事與意識形態建構融為一體,其中歐亞大陸史觀是非常重要的一部分。

那套史觀是一套通俗版本的歷史,內容簡單粗暴(以下簡稱“俗版西史”),似乎從沒有歷史系的嚴肅學者赤裸裸加以闡述的專著,也沒有專業歷史學者用學術專著闡述其中的零件——例如下面將要介紹的“中國人與野蠻人、野人”三元劃分、“中國人與野蠻人”二元對立。

然而,玄妙的是,在西方,俗版西史卻是“最為真實的歷史”,是一切歷史之“母”,成了知識分子們的“基礎知識”,成了他們思考世界的“前提”。那套史觀是如此之“自然”,如此之“真實不虛”,如此之為“世界本相”,以至於歷史學家們會在分析與寫作中“自然地”以之為原則。實際情況是,沒有西方學者肯用專著明白地把那套史觀講述一遍,但卻在筆下隨時這兒那兒地流露出來,以致我們不得不像偵探一樣,在各路作者的行文裏追尋蛛絲馬跡,把那套史觀拼湊出來。

也就是説,在西方的歷史學裏,藏着一套具體歷史之下的“原則性歷史”,或者説“歷史原則”,也許可以稱為“元敍事”。在相當多的學者的作品裏,表面講述一國一地一時段的歷史,嚴謹地遵循學術規範,但下面卻藏着那套“原則性歷史”。

那套史觀有異乎尋常的溢出效應,越是在嚴肅的史學界之外,越有權威性,成了各路精英的“知識基礎”,類似“二加二等於四”,是思想的前提。在十九世紀直到今天的國際政治中,該套史觀是帝國主義者的趁手工具之一,在西方以外的世界,譬如中東,也成為“真實的歷史”,成了知識分子們的“基礎知識”。

中國人與野蠻人二元對立

姜維公先生文章指出,西方史學界“將‘遊牧-農耕’‘內亞(內陸亞洲)—漢地’異化為‘永恆的對立’”,為我們忽視的是,在俗版西史裏,上述對立與另一項對立聯通——中國人與野蠻人的二元對立。

在現代西方,barbarian是一項重要概念,我們輕快地對譯為“蠻夷”,是犯了嚴重錯誤。我們還誤以為,關於barbarians,只設定了一種對立,即文明與野蠻/文明人與野蠻人的對立。殊不知,在西方現代文化裏,同時至少存在着另外一對對立,那就是中國人與野蠻人的二元對立。

長城在西方視角中被視為“野蠻人”和中國的屏障(圖片來源:視覺中國)

俗版西史把人類設定為三種人:

一種是savage,即所謂不開化的人羣。最近,以色列人就把巴勒斯坦人定義為savage,由此為他們的行為建立合法性。

此外則是barbarian,這一類人羣以遊牧民族為主,相對於中國人,他們野蠻落後,但他們勇敢,富於冒險精神,是上帝設定的征服者,就因為他們永遠敢征服,人類才能有歷史,文明才能進步。因此,野蠻人是世界歷史的真正創造者,也是唯一的創造者。

再一類是中國人。相對於另兩類人,中國人永恆地擁有優勢,他們先是擁有了一個不朽的帝國,帝國裏雨後春筍一樣地長出了文明。於是乎,早在其他許多文明還在孕育當中的時候,中國人就“duang”地一下擁有了各種先進東西,絲綢,冰淇淋,造紙術,足球,絲綢之路,等等。在中國內部,中國人分為兩類,一類類似賤民或者首陀羅,是些人形工蟻,勤勞,靈巧,麻木,貧窮,馴順;一類類似婆羅門,不過他們比印度的婆羅門可厲害多了,在他們眼裏,中國皇帝位於全宇宙的中心、人類金字塔的頂點,其他國度的統治者甚至不配來朝覲。

在他們眼中,中國人深知自家的獨特優勢,因此對其他民族充滿種族主義的蔑視,是重度種族主義者,歐洲白人的種族主義相比之下都不值一提。出於蔑視,也出於自私,中國的統治者拒絕與其他羣體分享其文明,於是閉關鎖國。

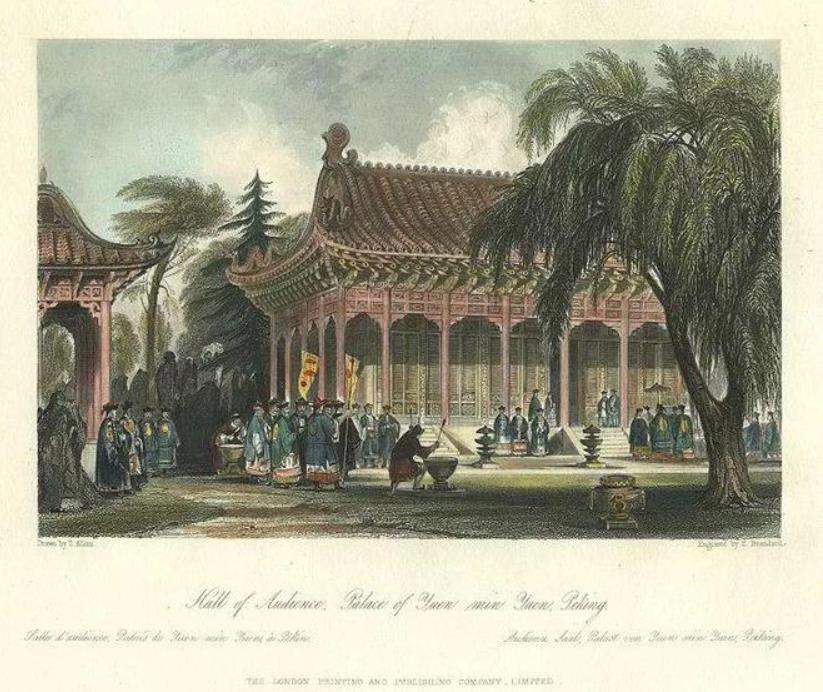

英國畫師筆下的清朝宮廷(圖片來源:網絡)

可是啊,野蠻人出於健康的、樸實的衝動——那是創造世界歷史的動力啊——就是要衝入中國,變成中國人,擁有中國的財富與文明,讓自己也文明化。既然他們是世界征服者,那麼他們當然就特別善於戰爭,懂得如何作戰,在勇氣上,以及戰爭技巧上,對中國人都有絕對優勢。

很顯然,上述俗版西史裏涉及到中國的部分——我稱之為“中央王國論”——是歐洲白人種族主義觀念的衍生品,是針對中國人極其嚴重的種族歧視。奇異的是,在西方內部,針對“野人”的歧視不斷遭到批判,人們不斷反省,由此樹立了近年的“政治正確”。但那套為中國人單獨打造的種族主義歧視卻沒有得到反省,相反,成了無數優秀智者思考世界的前提。

老鄉見老鄉,兩眼淚汪汪

在“中國人-野蠻人-野人”的三元設置下,西方人把自己打造成了“薛定諤的西方人”,面對野人的時候,他們是文明人;面對中國人的時候,他們就成了野蠻人。

在西方文明內部,流派眾多,觀點繽紛,關於中國人是不是野蠻人或者野人,也是有爭論的。結果就形成了一種奇觀,越是試圖擺脱西方中心主義的人士就越掉進“西方人面對中國人是野蠻人”的思維陷阱。

霍布斯鮑姆是嚴肅的左派歷史學家,然而,在《帝國的年代》裏,他雄辯地反問:

“從某種意義上説,在一個唯有軍事力量與軍事技術作數的年代,那些傳統的非西方社會的價值觀越來越無法維持其存續。以帝國(帝制)的北京之精巧(實際意思是中國人的懦弱與狡詐),可阻止得了西方野蠻人非止一次的焚燒和掠奪圓明園?”

一句話就提出了歷史大命題,開闢了意識形態的戰場:

1840年以來,歐美列強對清朝,是西方現代化進程中的、資本主義催生的帝國主義與殖民主義侵略並掠奪落後文明、落後民族,還是“又”一羣野蠻人進攻不朽的、作為文明本體的中華帝國?

西方的開明人士們異口同聲地回答,是後者。

那句話還把我們拉進了非常可笑的辯論:

就因為有倉皇出逃的西太后存在,所以日不落帝國的統治者維多利亞女皇就是野蠻人,是這樣的嗎?

西方人回答:是這樣的。

斯坦福大學歷史學和古典學系教授伊恩·莫里斯在2010年出版了一本奇書《西方將主宰多久》,全書第一節為“艾伯特親王在北京”,其中的荒唐假設牽扯了我們的注意力,以致忽視其中的一項情節:維多利亞女王接受了清朝賞賜的“屬於野蠻人的帽子和長袍”,而艾伯特親王長期幽居北京,從外表到靈魂都變成了“中國人”。——竟有西方人替辮子翻案,假如家祭時把這麼個事兒報告給晚清的先烈們,真不知他們會是什麼反應。

維多利亞女王和她的丈夫阿爾伯特親王(圖片來源:網絡)

更有甚者,基辛格博士在其回憶錄《白宮歲月》裏講述震驚世界的“破冰之行”時,時不時的自嘲又自艾自憐地講道,在中方眼裏,他們美方不過是“又一羣野蠻人”。真正難以置信的是,這種論調在幾十年後的著作裏仍然得到響應。

瑞·達利歐先生是橋水基金的創始人,對當代世界有着敏鋭的觀察與思考,其見解博得了人們的重視。然而,這樣一位充滿洞見的人士,2021年,在其《原則:對應變化中的世界秩序》一書裏發表瞭如此的看法:

“孤立(應該就是指閉關鎖國,也就是不對外征服),以及儒家文化將學者身份超越在商業、技術和軍事力量之上,其如此的影響,導致它(中國)在商業、技術和軍事上的競爭力弱,從而導致它遭到更強有力的‘野蠻人們’的打擊,或者落後於後者——諸如,蒙古人,鴉片戰爭中的外國強國,以及在毛的孤立時期的世界其餘部分。”

這應該能算一條有力的證據,證明在一部分西方優秀人士的觀念裏,中國人與野蠻人的永恆二元對立是打不破的。

對這短短一段論述,有着萬馬奔騰的反駁:假如有個人羣在商業上、技術上和軍事力量上都非常發達,那就不是野蠻人。更何況近代西方是建立了一種“先進的文明”,領跑世界,而非僅取得了一些局部的優勢。再者你無論如何不能説一九七零年代西屋公司的一位工程師是帶引號的野蠻人……

西方人——至少是其中的開明人士——拼命把自己往野蠻人裏歸堆兒,就造成了知識領域的一個有趣現象:相當一部分西方史學家涉及中國時的時候,總是情不自禁地對所謂“野蠻人”產生共情,老鄉見老鄉,兩眼淚汪汪。

典型例子包括著名的吉本《羅馬帝國衰亡史》中的《匈奴的興起以及對中國的征戰和敗亡》一節。吉本寫作那大部頭時,正值大英帝國的盛期,而且在當時來看,日不落帝國會是長存的。那麼,按理講,不應該是大英帝國與“中華帝國”之間惺惺相惜,產生強烈認同,故而對膽敢進犯帝國者同仇敵愾嗎?不!吉本對匈奴產生了強烈的共鳴,謳歌匈奴人的英勇與悲壯,為其命運惋惜,抓住一切機會暗示,始終是匈奴讓漢朝人畏懼和折服,而非相反。

西方視角中永遠扮演中國“征服者”角色的“野蠻人”

由此可見,那一荒謬的、虛假的二元設置,自誕生以來,就對一部分敏感的西方人產生了真實的心理作用,它早就飛出紙面,刺痛人心了。所以,對我們來説,有意義的工作之一,是觀察西方漢學家們在作品中的立場與認同感,尤其是那些鼓吹“內亞史觀”“新清史觀”“征服王朝論”之輩的情感認同,看到的現象一定會是非常有趣的。費正清,拉鐵摩爾,魏斐德,都有着什麼樣的情感和立場?

另外,西方人的“野蠻人認同”也不限於史學界,而是在精英羣體裏四處氾濫,反倒是淳樸的紅脖子們不知道這些混亂的玩意。也就是説,那種自艾自憐,竟成了精英們所擁有的一種知識上的特權。

神學是底層邏輯

作為現代人,自然要追問,如此這般的理論,有什麼論據?是什麼樣的史書、文獻與考古發現支持這些論點?

這時候,奇妙的事情發生了,西方學者們説:

因為中國人是那樣認為的。

隨即補充説,鑑於中國人的那種重度種族主義很大程度上符合事實,所以竟是有道理的,是野蠻人們不得不低頭接受的。

例如金德芳(June Teufel Dreyer)於1992年出版的《中國的政治體系——現代化與傳統》,在第一頁“引言”一上來就是:

“中國人作為世界上最古老的連續文明的繼承者,完全可以為他們的成就感到自豪。早早實現的種種創造,諸如書寫的文字、精巧的絲綢織造技術的發展、水稻種植、指南針和火藥的發明,只是那些成就中較為傑出的幾項而已。因此,對於把自身的形象定位為中央王國,即中國,或者,鑑於世上的人類全是不那麼幸運的羣體,所以自認為是孤懸在他們之畔的實體,中國人心安理得,那倒也是理由挺充分的。

從十六世紀開始,渴望進行貿易和擴散其宗教信仰的西方人出現了,因而被看做是對帝國的和平與和諧的無益侵擾。中國政府簡單地粗暴拒絕了西方人的友好姿態,因為,很明顯,無知的野蠻人不可能對天朝帝國的福祉有啥裨益,而且實際上還可能造成危害。但西方人是執着的。他們在一系列武裝對抗中相對輕易地擊敗了中國人,起點則為1839-1842年的鴉片戰爭。”

到43頁,《中國傳統》一章中出現了“野蠻人問題”一小節,該節第一句是:

“barbarian一詞在這裏用於意謂任何非漢人而與漢人交織互動的中國人羣體(any non-Han Chinese group that interacted with the Han)。那些羣體中,有些是非常開化的(civilized,也可翻成文明化)的,雖然大多數都不是。漢人對他們有多種稱呼,大多帶着貶義(pejorative connoctions)……”

不是,金德芳是説十六世紀時跑來明朝的歐洲人也是“非漢的中國人羣體”嗎?還是她暗示,當時的明朝人是那麼認為的?

身穿明朝服裝的傳教士利瑪竇

這套理論真正的荒謬之處在於,一種觀念不能作為證據,證明它自己是事實;某個羣體的自我定位、自我認識,不能作為證據,去證明那種自我定位和自我認識是一種事實。

按説,任何高中畢業生都不難明白上述簡單邏輯。然而為什麼大量的西方精英,包括基辛格那樣的智者,全掉在迷魂陣裏?

美國記者理查德·伯恩斯坦在1982年出版的《自世界的中心——追尋關於中國的真相》,不小心泄露了真相。在該書扉頁上寫道:

“他們(中國人)曾經知道自己是天朝帝國的居民;他們的統治者,他們稱其為上帝的兒子。由在文化上落後的人民包圍,他們感覺到,他們是某種特選的族羣,並非由上帝選中,而是因了他們優越的成就。外國人被知悉為野蠻人。而中國的土地稱為中國,即中心王國。它曾是一片被照耀的領土,曾是文明與倫理道德的全球化本部;一言以蔽之,它曾是世界的中央。”(They knew themselves as the residents of the Celestial Empire,their ruler they called the Son of Heaven. Surrounded by peoples less culturally advanced, they felt that they were a kind of chosen people, chosen not by God but by virtue of their superior attainments. Foreigners were known as barbarians. And the land of China was called Zhongguo, or Central Kingdom. It was a luminous domain, the global seat of civilization and of ethical conduct; it was,quite simply, the center of the earth.)

其他西方作者全都採用“中國人認為”、“中國人相信”一類説法,讓“中國人的觀念”帶有主觀色彩。唯獨伯恩斯坦泄露天機,指出中國人不是“以為”,而是“知道”,至少在鬧革命之前“曾經知道”。

伯恩斯坦告訴我們,革命前的中國人知道得可不少,他們知道關於世界的原則性的“truth”。他那本書的副題為 “ the search for the truth about China”。truth一詞,在漢語裏,按照語境,時而翻譯成“真理”,時而翻譯成“真相”,因為在英語裏truth同時表達那兩種意思,真相即真理,真理即真相。因此,存在着關於中國的“真理”與“真相”,而中國人曾經是知道的,只可惜鬧革命讓他們變傻了。其中包括一條:

Foreigners were known as barbarians.——“外國人被得知為野蠻人。”

即,中國人是把外國人作為野蠻人去知道的,當他們遇見外國人時,有人告訴他們,那些外國人是野蠻人,於是中國人知道了真理與真相:外國人都是野蠻人。

所以,並不是中國人“以為”包括西方人在內的一切非中國人都是野蠻人,然而實際上西方人並非野蠻人。相反,中國人是“知道”,心裏頭亮堂堂的,由真相和真理永恆照耀着:包括西方人在內的非中國人就是野蠻人。

那麼,當然就會引來追問:誰讓中國人知道的?中國人是怎麼知道的?以及,中國人知道的真理與真相,是怎麼來的,由誰創造的?

根據這套理論,真相只有一個(話説這個論斷本身就是基督教的觀念,中國文化從來不認為真相只有一個,而是公説公有理婆説婆有理),當你排除一切不可能的情況,剩下的,不管多難以置信,那都是事實。於是,我們面前就只剩下了一種事實:那一切都是主的安排。

於是乎,他們得出結論:是上帝創造了一切,祂創造了中國人與野蠻人的永恆二元對立,還讓光耀照進中國人的心裏,讓他們始終知道神意,直到鬧革命之前,一代代的,一直都知道。

既然中國人知道真相與真理,那你作為一個西方人,也只能接受你是野蠻人的事實。你得服從真理,不是嗎?

至此,我們發現了西方近代文明裏驚人的真相:基督教義始終在支配着歷史學,一些我們非常尊敬的大家,也或自覺或不自覺任由神學操縱,許多大家甚至根本沒意識到神學的支配。無論霍布斯鮑姆還是基辛格,這些人類的聰明尖子,都沒意識到,他們是在複述一套由神學衍生的、虛假的人類史敍事,相反,他們都以為是在講述歷史事實。

俗版西史的底層邏輯

上述言論可能會引發有些同胞的得意,以為西方人真的敬畏我們。

實際上,那套“中央王國論”暗藏着一整套的神學涵義:

上帝特意設置了中華帝國和中國人,還白給了他們全套的優越文明,是給虔誠信徒們設置了一種目標,是對信徒施行考驗:他們必須去征服中國,把中國變成基督教的國度,把中國人變成基督徒。只有完成了那項任務,基督徒才算履行了上帝賦予的一項使命。

西方傳教士和中國兒童

伯恩斯坦的那段話可以被歸結為:

雖説地球是圓的,但中心王國、被(神意)照耀的領土、文明與倫理道德的全球化本部、世界的中央,那都是顛撲不破的真理和真相。上帝不僅創造了它們,還讓中國人知道它們。

然而,上帝又創造了怎樣的中國人呢?他們“曾經知道”,他們擁有天朝帝國(在地上的天堂國度),他們還把其統治者稱為“上帝的兒子”。最為罪惡的是,明明全部中國文明都是上帝白給的,中國人卻傲慢地認為,那都是他們努力的成果。進一步傲慢地認為,他們是特選民族,但不是上帝恩賜的,而是基於他們的文明成就造就的——

中國人犯了至少兩項大罪:傲慢與瀆神,竟敢相信他們的統治者是上帝在人間的化身,竟敢相信自身並非上帝的造物。

同時,上帝還把虔誠信徒安排成野蠻人,面對那瀆神的中國人,永遠處於劣勢中。於是,西方人不管取得了多大成就,就算指揮着航母艦隊開展中途島大戰,美國小夥子們開着戰機在太平洋與歐洲上空英勇作戰,但既然中國人存在——哪怕是個大煙鬼——,西方人就擺脱不了野蠻人的身份。

上帝如此虐待信徒,正是對其虔誠的一項考驗——“你讓躺下的躺下,走過的走過。”(西川詩句)那麼怎樣完成考驗呢?殺進中國,征服它,把中國人變成基督徒,同時也讓自己變成文明化的、身為虔誠基督徒的中國人,由之創造主在人間的一次凱旋。

千言萬語凝成一條真相與真理:中國並不是中國人的應許之地,而是一神教信徒的應許之地。中國那裏的一切,從中國皇帝的尊位,到巨大的財富,都始終在等着一神教徒去攫取。前去攫取,是為了上帝的光榮。

上述敍事才是俗版西史的底層邏輯。一旦看破了這一點,我們再審視西方涉及中國的一切闡述,就會有不一樣的感覺。同時,也幫助我們對日本學者及其學説加以定位。白鳥庫吉、內藤湖南等權威當然值得我們重視,但是,目前的情況是,我們對日本漢學過度重視了。“西洋近代史學”是以基督教神學為底層邏輯,而日本近代漢學又是追隨西方史學——一如既往的,日本人是原創文明的跟屁蟲。

本文作者絕不是徹底否定日本史學成就,也不是徹底否定西方史學成就,更不是否定西方文明。只是想指出西方思想的複雜性,指出漫長的文明傳統對知識分子不可避免的影響。同時想指出,歷史研究從來都不是“純學術”,也不可能是“純學術”,相反,是意識形態近身肉搏的慘烈戰場。

另外,我們必須認識到,該套神學史觀溢出了史學界,在國際政治等領域起着微妙與複雜的作用。所以,一旦我們認識到其存在,再去審視美國自門户開放以來的對華政策,再去閲讀喬治·凱南《美國大外交》“美國與東方”之類的著作,就會有不一樣的心得。

我們會發現,美國十九到二十世紀對華政策的基石,是基督教信仰,即一種強烈的宿命感,堅信上帝的意旨是讓美國人完成那自創世以來始終不曾完成的使命,“祂指定的時刻到了”。

這番意思當然不好由人文學者用專著講出來的,於是,在各領域人文學者的著作裏,那番意思零零星星地吐露出來。

美國曆史學家大衞·哈伯斯塔姆的《出類拔萃之輩》是一部出眾的作品,作者態度冷靜理性,時而冒出智慧的輕嘲。然而,到涉及小約翰·佩頓·戴維斯的時候,他變得沉鬱蒼涼,夾雜着淒涼傷感。他讚頌:

“他們(戴維斯的孩子們)尋思,他是基督教殉道者在俗的直系後裔”,“戴維斯是不在教的清教徒” ,“就算他用無神論替代了表面上的基督教信仰,他仍然秉持了自孩童時代培養起的價值觀和世界觀,即以斯多噶精神接受生活所給與你的一切。”

隨後又道:

“【戴維斯的父親老約翰·佩頓·戴維斯】作為浸禮會的傳教士去往中國,在那裏為上帝工作,那是一個最為異端的【exotic】和最神奇的【marvelous】的地方(實際上,六十年後,他的兒子【即戴維斯本人】會寫道:‘堅持去教堂的美國人——也就是大多數美國人——在成長過程中都相信,在上帝所有的葡萄園裏,中國也許是最被愛的那一所【the most beloved 】。’)”

實際上,哈伯斯塔姆宛轉傾訴的是:二戰時戴維斯那一批駐華美國外交官是在繼續他們的傳教士父輩的功業,誓將中國迴歸上帝的懷抱。然而各種陰差陽錯,美國人犯下了各種錯誤,以致他們竟然錯過了上帝指定的那個時刻,導致一批上帝的在俗弟子無功而返,成了活的烈士。

這種態度非常典型,在越南戰爭打到一半的時候,美國各界智士們便開始遺憾和傷感,開始自責和自我懷疑:我們到底是犯了什麼錯,錯過了上帝指定的時刻,沒有完成上帝賦予我們的使命?

優秀的通俗歷史學家芭芭拉·塔奇曼之《史迪威與美國在中國的經驗,1911—1945》的終句便為:

“美國維持現政權(國民黨政權)的努力無法給一個腐朽的政權注入力量……也無法長久延遲天命週而復始的輪迴。最後,中國走了自己的道路,就彷彿美國人從來沒有去過那裏似的。”

費正清為該書寫的序中提到了那一結論,但提示:

“本書的結論恰如其分(直到1971年前都是如此)……但在將近十五年後,另一輪的接觸、旅遊、交流、投資和外交活動又在開展了。現在是美國公眾好好回顧從前的時候了,用中國人的話即所謂‘前車之鑑’。”

為什麼必須重視那一底層邏輯

中國有着深厚的史學傳統,造成了中國人對歷史特別較真的精神。新中國建立以來,又引入西方現代知識系統中理性與先進的部分,建立了新中國獨有的社會科學。於是,我們的歷史學者有着深厚的學養,掌握了兩套嚴謹而理性的治學方式,互相激發,把史學研究提升到空前的水平。這也造成了一種情況,我國史學界面對國際知識界,會很自然地只接受其嚴謹與理性的部分,遇到特別荒謬的學説,就自動加以忽略,或者根本收不到信號。

另一方面,西方的近代史是人類歷史上無可迴避的一章,其形成過程中,長期“小國寡民”的西歐人不斷“征服”世界,必然被迫改變認識,由此產生了建構新型知識的過程。那一過程是壯麗的,也是駁雜的。五四以來,我們中國人形成了一種單純和樂觀的思想,以為西方思想領域僅僅是理性不斷驅逐愚昧的過程。我們還以為,啓蒙運動把西方知識分子一舉變為無神論者,所以西方的社會科學各領域都是無神論的世界,是純理性的世界。我們更有一種錯覺,認定西方的知識界搞的是“純學術”,不會有意識形態在裏面搗亂。這種種錯誤都妨礙我們理解西方近代人文系統的複雜性,尤其是讓我們忽視西方學者掩蓋在現代學術方法下的神學信仰。

然而,基於神學的俗版西史最大的功用不在純學術的史學研究,而在於在現實中發威。隨便舉例,亞伯拉罕三教的底層邏輯是一樣的,因此,伊斯蘭世界對俗版西史心領神會,反而讀不懂中國學者的歷史著作。

新中國建立之初,偉人們曾經深知社會科學的重要性,大力開展相關建設。今天,我們也應該認識到其重要性,各個領域都該發力,奪回意識形態的陣地。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。