尼爾·弗格森:基辛格的“緩和”戰略,對當下中美關係有何啓示?

guancha

在本文中,作者尼爾·弗格森深入探討了亨利·基辛格的“緩和”(détente)政策的歷史維度與戰略維度,同時指出當代美國政府正試圖與中國達成一種新型的緩和狀態,這在一定程度上類似於冷戰時期的美蘇關係。

對於西方輿論界一直流傳的“中美新冷戰”一説,早在2020年時任國務委員兼外交部長的王毅就曾表示,中方堅決反對人為製造所謂“新冷戰”;今天的中國並不是當年的蘇聯,我們更無意去做第二個美國。中方一直堅定不移地走着和平發展道路,堅定不移地奉行互利共贏的開放戰略。在去年11月13日外交部例行記者會上,毛寧再次重申,大國競爭不符合當今時代潮流,中方不懼怕競爭,但也堅決反對以競爭定義中美關係。

但儘管如此,本文仍為讀者提供了一個理解美國對華政策的思維邏輯和歷史背景的窗口。本文發表於美國“外交事務”網站,文章略有刪改,僅代表作者觀點,供讀者參考。

【文/尼爾·弗格森】

沒有什麼詞語能比“緩和(détente)”更好地與已故的亨利·基辛格聯繫在一起了。這個詞最初於20世紀初期在外交領域被使用,當時法國駐德國大使試圖改善巴黎與柏林的關係,但失敗了。1912年,英國外交官也做了同樣的事情。直到上世紀60年代末及70年代,當基辛格首先作為美國國家安全顧問,隨後又擔任美國國務卿時,為了緩解蘇聯和美國之間的緊張關係,他所倡導的併成為他標誌的“緩和”政策才逐漸國際聞名。

“緩和”不能與“友誼(amitié)”混為一談。它並不是與莫斯科建立友誼,而是減少冷戰演變為熱戰的風險。“美國和蘇聯是意識形態的對手,”基辛格在他的回憶錄中解釋道,“緩和不能改變這一點。核時代迫使我們共存,即使是言辭上的‘聖戰’也無法改變這一點。”對基辛格來説,“緩和”是一條介於導致第一次世界大戰的侵略行為(“當時歐洲儘管存在軍事平衡,卻陷入了一場誰也不希望發生的戰爭”)和他認為導致了第二次世界大戰的綏靖政策(“當民主國家未能理解一個侵略者的設計”)之間的政策道路。

為了實現緩和,基辛格試圖在軍備控制、貿易等各種問題上與蘇聯接觸。他努力與蘇聯建立“聯繫(linkage)”,這是那個時代另一個關鍵詞,在蘇聯似乎想要的東西(例如更好地獲取美國技術)和美國知道自己想要的東西(例如在越南問題上的協助)之間取得聯繫。與此同時,一旦基辛格發現蘇聯正在努力擴大自己的勢力範圍,從中東到非洲南部,他就會時刻準備好進行鬥爭。換而言之,正如基辛格自己所説,緩和政策意味着“既要威懾又要共存,既要遏制也要努力緩和緊張”。

如果這種務實的情緒在五十年後還能引起共鳴,是因為華盛頓的決策者們似乎對中國得出了類似的結論。美國總統拜登和他的國家安全團隊也似乎準備嘗試新版本的緩和政策。拜登去年十一月在加州與中國國家領導人會晤時説:“我們必須確保競爭不會演變成衝突,我們對我們的人民負有責任,當我們認為這符合我們的利益時,就應該同世界攜手合作。”拜登的國家安全顧問傑克·沙利文(Jake Sullivan)去年在本版發表的文章中也提出了類似的觀點。他寫道:“這場競爭確實是全球性的,但絕對不是零和遊戲。雙方面臨的共同挑戰是前所未有的。”用基辛格的話説,美國和中國是主要的競爭對手,但核時代的到來,以及氣候變化,更不用説人工智能領域,都迫使它們需要共存。

如果“緩和”政策正在捲土重來,那麼它為什麼會過時呢?基辛格於2023年11月去世後,左翼批評者不緊不慢地重複着他們的老一套指控,從轟炸柬埔寨平民到支持智利、巴基斯坦和其他地方的獨裁者,不一而足。在左翼眼中,基辛格體現出一種冷血的現實政治理念,將第三世界的人權置於遏制之下。這些正是美國前總統吉米·卡特(Jimmy Carter)反對緩和政策的一個方面。但是,近來很少聽到保守派對基辛格的批判,他們聲稱基辛格的政策等同於綏靖。

作為加利福尼亞州州長,羅納德·里根(Ronald Reagan)在上世紀70年代一直抨擊緩和,認為這是“蘇聯用來利用,並實現其目的的單行道”。他暗諷基辛格默許蘇聯玩世不恭地利用緩和政策,從而導致蘇聯及其古巴盟友在後殖民時代的安哥拉問題上佔據上風。因此里根在1976年首次參加總統競選時曾多次承諾,如果他當選總統將廢除這一政策。他在當年3月宣稱:“在基辛格和福特先生的領導下,這個國家已經成為世界上的第二軍事強國,而這一位次即使不是致命的,也非常危險。”

里根並非孤例。在他發表講話時,政府內部的鷹派人物都對基辛格的做法感到厭煩。共和黨人普遍抱怨,用新澤西州參議員克利福德·凱斯(Clifford Case)的話説,“在緩和關係中取得的成果都被蘇聯奪走了”。民主黨參議員、西弗吉尼亞州參議員羅伯特·伯德(Robert Byrd)激怒了基辛格,他指責基辛格“對共產主義俄國給予了極大的信任”,並通過緩和政策“擁抱”了莫斯科。與此同時,美國軍方認為追求緩和就是承認失敗。1976年,剛剛卸任美國海軍司令的埃爾莫·朱姆沃爾特(Elmo Zumwalt)認為,基辛格相信美國“像許多早期文明一樣,已經走過了歷史的高點”。正如“綏靖”起初是一個體面的詞彙,但在1938 年聲名狼藉一樣,“緩和”也轉變成了一個髒詞,甚至在基辛格卸任之前就已如此。

然而,無論是從其運作方式還是從其產生的結果來看,20世紀70年代的“緩和”與30年代的“綏靖”都有所不同。區別於英國和法國試圖用領土作為讓步收買阿道夫·希特勒(Adolf Hitler),基辛格和他的總統們則是努力遏制對手的擴張。

與綏靖不同,緩和政策成功地避免了一場新的世界大戰。政治學家哈維·斯塔爾(Harvey Starr)在20世紀80年代中期撰文指出,尼克松政府執政期間美蘇關係中合作行為與衝突行為的比例明顯增加。而基辛格執政時期(1969年至1977年),以國家為基礎的衝突數量低於之前和之後的年份。

半個世紀後,隨着華盛頓適應新冷戰的現實,緩和局面可能再次被鷹派破壞。共和黨政客喜歡將他們的對手描繪成對中國態度軟弱,就像他們的前輩在上世紀70年代描繪他們的對手對蘇聯軟弱一樣。例如,阿肯色州參議員湯姆·科頓(Tom Cotton)就聲稱拜登“對中國縱容和綏靖”。前總統唐納德·特朗普的競選團隊也指責拜登“軟弱”。

這些指控不足為奇。對共和黨人來説,重新援引里根的精神並重演他對緩和的批評更具有誘惑力。但兩黨都有可能誤解了70年代的教訓:共和黨人倡導毫不妥協地全面遏制中國,但他們可能高估了美國在對抗中能夠取勝的能力;為了迴避事態升級,拜登政府可能低估了威懾作為緩和關係組成部分的重要性。基辛格戰略的本質在於,鑑於20世紀70年代美國的經濟狀況和美國公眾輿論影響,或是蘇聯所稱的“力量對比”,將聯繫與遏制結合在一起是明智的。在今天,我們仍然需要類似的結合,尤其是與北京的力量對比相較於莫斯科更有利時。

瀕臨絕境

如今,許多較為理性的學術界人士,在批評基辛格時不會抱怨蘇聯從緩和關係中得到的好處比美國多。相反,他們認為基辛格屢屢犯錯,用冷戰的視角看待每一個問題,把每一場危機都當作是與莫斯科斗爭的決定性因素。正如歷史學家尤西·漢希馬基(Jussi Hanhimaki)在一本長篇鉅著中寫道的那樣,基辛格認為“如果共產主義意識形態無法遏制蘇聯政權,那麼美國外交政策的中心目標也應去達成”。

這種批判反映了近年來歷史學家為關注生活在受到冷戰影響的國家民眾所遭受的苦難而做出的努力,卻低估了蘇聯在第三世界對美國的威脅程度。無論“狡猾”的蘇聯大使阿納託利·多勃雷寧(Anatoly Dobrynin)對基辛格説了什麼,克里姆林宮都沒有把緩和關係視為戰略掩護,以取得超越華盛頓的優勢。正如1971年提交政治局的一份報告明確指出,蘇聯希望美國“在處理國際事務時,不要造成直接對抗的危險”,但這樣做的原因只是讓華盛頓“認識到西方需要實現蘇聯的利益”。為了實現這一目標,報告呼籲政治局“繼續利用美國政府的客觀利益,與蘇聯保持接觸和舉行談判”。

基辛格並不知道這份文件,但他也並不感到驚訝。他對莫斯科所玩的“遊戲”不抱任何幻想。畢竟,蘇聯也曾在1975年公開表示,“緩和”政策並不妨礙他們繼續“支持民族解放鬥爭”,反對“社會政治現狀”。基辛格在1970年對專欄作家喬·艾爾索普(Joe Alsop)説,“如果蘇聯人認為核均勢符合他們的利益,他們完全有能力一邊與我們達成這樣的協議,另一邊試圖摧毀我們。”

美蘇簽訂《反彈道導彈條約》(圖源:俄羅斯衞星通訊社)

然而,儘管基辛格知道克里姆林宮別有用心,但他仍然推動緩和。原因很簡單,若是採取保守的替代方案,即重回20世紀50年代和60年代的邊緣政策,會帶來核戰的風險。1975年,基辛格在明尼阿波利斯對聽眾説:“除了共存,我們別無選擇。蘇聯和美國都‘有能力摧毀文明生活’。”因此,緩和在道義上勢在必行。“我們承擔着歷史性的義務,”基辛格在第二年補充道,“與蘇聯接觸,可以將核災難的陰影推後。”

這些擔憂並沒有使基辛格成為核裁軍的倡導者。作為憑藉《核武器和美國對外政策(Nuclear Weapons and Foreign Policy)》一書而聲名鵲起的公共知識分子,他對有限核戰爭的可能性始終保持着濃厚的興趣,同時他也對全面核戰爭的前景感到恐懼。

1974年春天,基辛格在參謀長聯席會議上,要求針對蘇聯入侵伊朗的假設制定有限的核反擊方案。但幾周後,他卻震驚於他收到的計劃草案。五角大樓提議向伊朗邊境附近的蘇聯軍事設施發射約200枚核武器。“你們瘋了嗎?”基辛格喊道,“這是所謂有限的選擇嗎?”當後續他們再次提出只使用一枚原子雷和兩枚核武器炸燬從蘇聯領土通往伊朗的兩條道路時,他依舊感到難以置信。他問道:“這算什麼核威懾?”只敢使用少量核武器的美國總統會被克里姆林宮視為“膽小鬼”。他也清楚地知道,這個問題的關鍵在於,美方永遠不能確定蘇聯會以多少程度的有限來回應美國的任何核打擊。

基辛格對核武器的看法激怒了保守派的批評者,尤其是在五角大樓內。1969年11月開始的限制戰略武器談判(SALT I),為美蘇達成第一份重要軍備控制的協議鋪平了道路,但批評者們卻對基辛格處理會談的態度感到憤怒。1975年9月,國防情報局的一份長達10頁的情報評估報告斷言,蘇聯正玩世不恭地違反《限制反導彈防禦系統條約》的承諾,以獲得核主導地位。一場爭論在福特政府執政的最後幾天再次爆發,中央情報局(CIA)和國防情報局(Defense Intelligence Agency)的報告表明,莫斯科在核武器方面尋求的是優勢而非均勢。政府官員聲稱,基辛格明明知道這一點,但選擇視而不見。

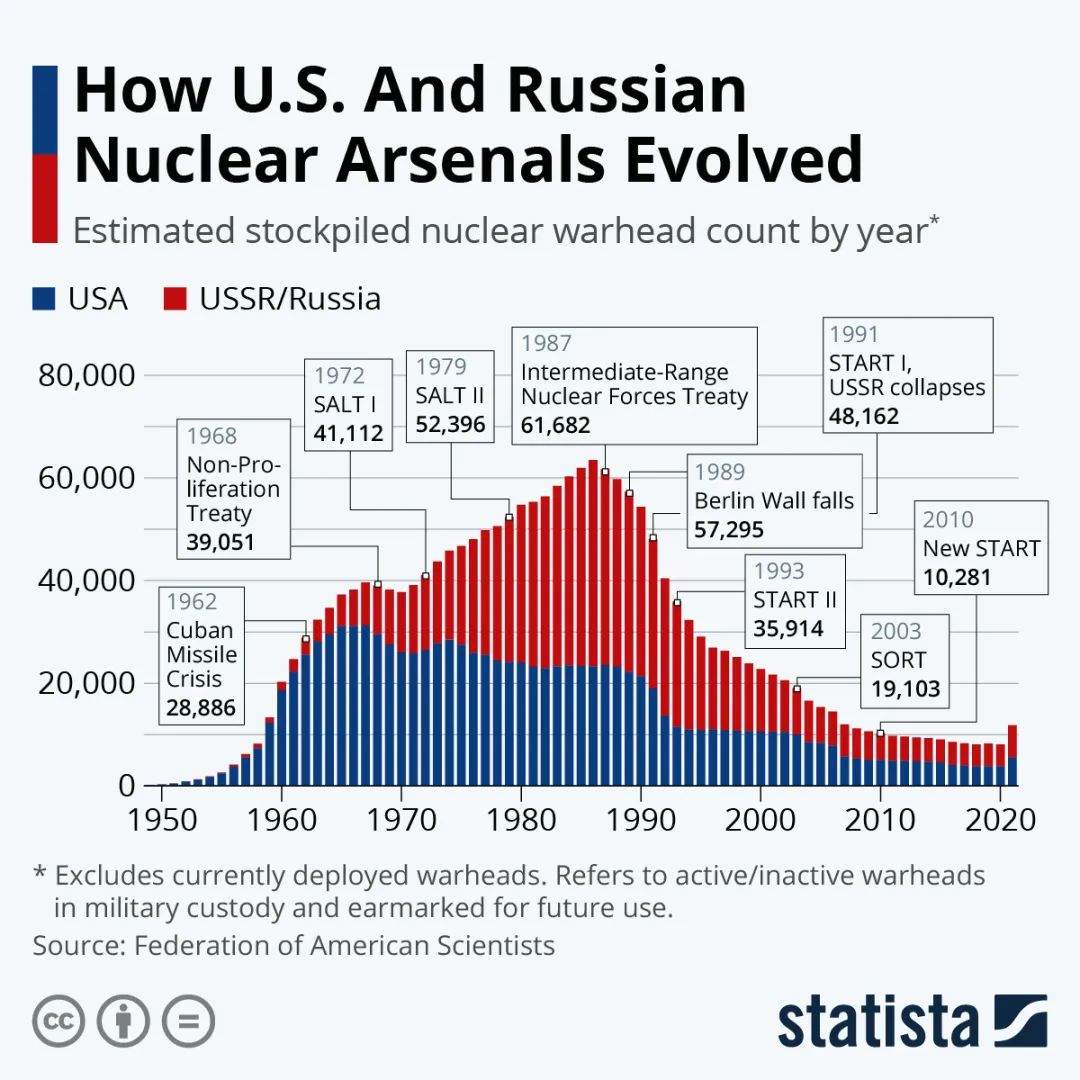

這些批評並非完全錯誤。到20世紀60年代末,蘇聯在洲際彈道導彈的原始數量上已經能與美國平起平坐;到1970年,在巨型彈道導彈方面更是遙遙領先。其中一些洲際彈道導彈搭載了大型的、可獨立瞄準多個目標的再入飛行器,可向多個目標發射彈頭集羣。

1977年,美國仍在潛射彈道導彈方面保持着五比一的優勢,同時轟炸機攜帶核武器優勢更大,數量上達到了11比1。莫斯科從未擁有足夠的彈道導彈能夠對美國的核資產進行打擊,因此華盛頓也無法通過核打擊來回應莫斯科方面。事實上,蘇聯高級軍官在冷戰結束後的訪談中表示,早在20世紀70年代初,軍方領導層已經否定了蘇聯能夠打贏核戰爭的説法。而在蘇聯解體後,俄羅斯核武庫增長的主要原因是軍工聯合體的運營慣性。

美蘇核資產數量對比

在某種程度上,基辛格與蘇聯方領導人有着相似點。自上世紀50年代以來,他的觀點從未改變:一場世界級的核戰爭對於任何人都是災難,沒有人能從中取勝。因此,基辛格對兩個超級大國核武庫的規模、質量等細節的關注度遠不及如何通過緩和的外交手段降低世界末日風險。他認為,鑑於蘇聯的經濟規模遠小於美國,蘇聯的核均勢最終將會被證明是不可持續的。基辛格在1976年的一次演講中説:“西方軍事力量所依賴的經濟和技術基礎在規模和創新能力上仍然具有壓倒性優勢。”他補充道:“我們不用害怕競爭。如果存在軍事競爭,我們有實力捍衞我們的利益。如果進行經濟競爭,我們早就贏了。”

輸掉競爭,贏得戰爭

保守派反對基辛格的原因不僅僅在於他似乎默認並容忍了蘇聯的核均勢。鷹派還認為,基辛格太容易接受蘇聯制度的不公正性——這與自由派抱怨他太願意容忍右翼獨裁政權的不公正性正好相反。這一問題在蘇聯限制猶太移民和對待持不同政見者(如作家亞歷山大·索爾仁尼琴Aleksandr Solzhenitsyn)的問題上凸顯出來。如,20世紀70年代,當索爾仁尼琴被趕出蘇聯訪問美國時,基辛格建議傑拉爾德·福特總統不要會見他,這激怒了保守派。

索爾仁尼琴也由此成為基辛格最堅決的反對者之一。他在1975年寫道:“即使在核時代的背景下,為了追求和平,容忍任何兇殘的暴力形式和針對數百萬人的大規模暴力,沒有任何道義可言。”他和其他保守派批評家都認為,基辛格只是通過緩和政策促成了蘇聯共產主義的擴張。1975年西貢淪陷、柬埔寨陷入波爾布特獨裁暴政、古巴與蘇聯干涉安哥拉從而導致的後殖民衝突等其他地緣政治鬥爭似乎證明了他們的説法。1976年,里根在共和黨總統初選中對標福特時宣稱:“我和其他人一樣,相信福特先生所説的和平。但在安哥拉、柬埔寨和越南等地,他們正在走向墳墓。我所看到的就是世界上其他國家所看到的——美國意志的崩潰與美國力量的衰退。”

與對蘇聯核優勢的指控不同,基辛格從未否認蘇聯在第三世界的擴張對美國構成了威脅。他在1975年11月的一次演講中稱:“時間不多了;干預政策的持續必然會威脅到其他關係。我們將靈活、合作地解決衝突……但我們決不允許‘緩和’政策變成單方面謀利的幌子。”然而現實情況是,在缺乏國會支持的情況下,無論是南越還是安哥拉的抵抗,福特政府別無選擇,只能接受蘇聯的軍事擴張,或至少是承認蘇聯所取得的勝利。基辛格在1975年12月説:“國內爭端使我們既失去了為(蘇聯)提供温和激勵的能力,比如對貿易法案的限制,也失去了抵制蘇聯軍事行動的能力,比如在安哥拉的軍事行動。”

當然,基辛格聲稱,如果國會繼續支持美國的援助,南越甚至安哥拉都有可能擺脱執政黨的控制。但毫無疑問,基辛格更關心如何阻止蘇聯體系的擴散。他在1974年説:“我們認為有必要與蘇聯採取‘緩和’政策,但並不表示我們對蘇聯國內結構的贊同。美國一直高度讚揚所有社會的思想自由表達。”所以,基辛格拒絕接受索爾仁尼琴,那並不是因為基辛格對蘇聯模式持寬容態度(更不代表暗中同情),而是因為他相信,華盛頓可以通過與莫斯科保持合作關係取得更大成就。

這一點毫無疑問是正確的。通過緩和歐洲和世界其他地區的緊張局勢,在共產黨領導下的部分人改善了生活。在基辛格牢牢掌控緩和局面的時期,從蘇聯移民的猶太人數量有所增加,而在華盛頓民主黨參議員亨利·傑克遜(Henry “Scoop” Jackson)和其他國會鷹派人士試圖公開向莫斯科施壓,通過阻礙美蘇貿易來釋放更多猶太人後,移民人數隨之減少了。基辛格的保守派批評者強烈反對美國在1975年夏天簽署《赫爾辛基協議》,認為這代表着對蘇聯戰後征服歐洲的許可。但是,通過讓蘇聯領導人承諾尊重其公民的基本權利作為協議的一部分,蘇聯方面無意兑現,因此該協議最終削弱了蘇聯在東歐統治的合法性。

這些事實都無法挽回基辛格的政治生涯。福特一下台,他的國務卿職務也一去不復返,再也沒有擔任要職。但是,即使在“緩和”政策的主要批評者卡特和里根的領導下,基辛格的核心戰略理念在未來數年繼續開花結果。卡特曾批評尼克松、福特和基辛格的現實主義不夠富有同情心,但他自己的國家安全顧問茲比格涅夫·布熱津斯基(Zbigniew Brzezinski)説服了他對莫斯科採取強硬態度。1979年底,卡特警告蘇聯需儘快從阿富汗撤軍,否則將面臨“嚴重後果”。里根名正言順地將“緩和”政策作為自己的政策,但事實上他所做的工作比基辛格還要多。在尋求和解的過程中,里根同意削減華盛頓的核武庫,削減幅度之大遠遠超過了基辛格所謂的“謹慎”程度。“基辛格時代”並沒有因為福特1977年1月下台而結束。

儘管基辛格早已被人遺忘,但與他同時代的人們還是認識到了這一事實。例如,保守派評論家威廉·薩菲爾(William Safire)指出,即使基辛格本人無法參政,里根政府很快就被“基辛格主義者”和“緩和主義者(détenteniks)”滲透。的確,里根政府變得十分通融,以至於輪到基辛格指責里根過於軟弱,比如他對波蘭實施戒嚴令的反應。基辛格反對從蘇聯向西歐輸送天然氣的管道計劃,理由是這將使西方“比今天更容易受到政治操縱”。事實證明,這個警告是有先見之明的。1987年,里根準備與蘇聯領導人戈爾巴喬夫(Mikhail Gorbachev)達成協議,兩國將銷燬所有中程核武器。尼克松和基辛格在《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)的專欄上警告這種做法太過分了。對於這樣的批評,國務卿喬治·舒爾茨(George Shultz)給出了一個一針見血的回應:“我們現在已經超越了‘緩和’。”

戈爾巴喬夫與美國總統里根握手。蘇聯與美國關係緩和,冷戰走向結束。(圖源:路透社)

“緩和”2.0

考慮到1969年初美國所面臨的困境,基辛格所設想的緩和局面是合情合理的。由於無法擊敗北越、飽受滯脹之苦、在種族關係與婦女權利等問題上都存在嚴重的分歧,華盛頓無法與莫斯科硬碰硬。同時,20世紀70年代美國的整體經濟根本無法支撐國防開支的增長(儘管基辛格很少提及,但緩和也有財政方面的原因)。緩和並不如基辛格的批評者所稱,意味着接受、信任或姑息蘇聯;它也不意味着允許蘇聯獲得核優勢、永久控制東歐或在第三世界建立帝國。它意味着承認美國力量的侷限性,通過胡蘿蔔加大棒的方式降低熱核戰爭的風險,併為美國復甦爭取時間。

這奏效了。誠然,基辛格沒有確保美國從南越撤軍到北方征服南方之間的“體面間隔”,他曾希望這一間隔足夠長,以限制對華盛頓信譽和聲譽的損害。但是,“緩和”使美國在國內重整旗鼓,穩定其冷戰戰略。美國經濟很快以蘇聯無法實現的方式進行創新,創造出經濟和技術資產,使華盛頓取得了冷戰的勝利。緩和也給了蘇聯自縊的繩索。在東南亞和非洲南部取得的成功讓蘇聯更加膽大妄為,他們對欠發達國家進行了一系列錯誤且代價高昂的干預,最終於1979年入侵阿富汗。

鑑於“緩和”在這些方面的成功鮮有人知,我們不禁發問,美國今天是否可以從中汲取與中國競爭相關的經驗教訓?基辛格也堅信這一點。他2019年在北京發表演講時,他宣稱美中兩國已經“處於冷戰的山麓”。2020年新冠疫情大流行期間,他將這一説法升級為“山口”。在去世前一年,他警告説,人工智能等技術的進步促使武器速度更快、精度更高,而且有可能實現自主,因此新冷戰將會比第一次冷戰更加危險。他呼籲兩個超級大國儘可能開展合作,以限制這場新冷戰的生存危險,尤其是避免在台灣問題上出現可能造成大災難的對峙。

正如20世紀70年代,在當前關於美國對華政策的辯論中,許多專家批評這種方法。最具思考力的新一代保守派戰略家中艾爾布里奇·科爾比(Elbridge Colby)勸説拜登政府採取 “拒止戰略”。有時,拜登政府本身似乎也在質疑長達半個世紀的對台灣的模糊政策,即美國不明確是否會動用軍事力量保衞台灣地區。但美國兩黨幾乎達成共識,認為過去階段與北京的接觸時代是一個錯誤,因為當時錯誤地認為增加與中國的貿易會神奇地使中國政治體制變得自由化。

然而,沒有充分的理由認為,我們這個時代的超級大國應該像他們在20世紀50年代和60年代的前輩那樣,在經歷20年的邊緣政策後才進入他們冷戰的緩和階段。對於台灣問題而言,實行“緩和2.0”政策肯定比上演新版的古巴導彈危機要好,但角色互換了:對手國家“封鎖”附近的島嶼,而美國不得不突破“封鎖”,帶來所有相關的風險。這無疑是基辛格在其漫長生命的最後一年所相信的。這也是他在100歲生日後不久最後一次訪問北京的主要動機。

拜登下令進行的限制措施將禁止私募和風投機構投資某些高科技領域(圖源:紐約時報)

與“緩和 1.0”一樣,新的“緩和”並不意味着安撫中國,更不是期望中國做出改變。它將意味着在軍備控制、貿易、技術轉讓、氣候變化和人工智能以及太空領域再次進行無數次談判。與《戰略武器限制談判》(SALT)一樣,這一過程將是漫長而乏味的,甚至可能沒有結果。但它們將是英國首相温斯頓·丘吉爾(Winston Churchill)通常偏愛於戰爭的“面對面會談”。至於台灣問題,超級大國最應該做的是重拾他們的舊承諾,通過基辛格的努力達成一致,同意保持分歧。

當然,緩和不會創造奇蹟。在20世紀70年代,它既被過度吹噓,同樣也被過度購買。毫無疑問,這一政策為美國贏得了時間。但作為一種國際象棋戰略,或許需要無情地犧牲許多棋盤上的小棋子。正如一位蘇聯分析家對美國反對其干預安哥拉表示困惑,“你們美國人試圖像推銷洗衣粉一樣推銷‘緩和’政策,並聲稱它能做洗衣粉能做的一切事情”。

批評者最終成功地毒化了這個詞。1976年3月,福特在競選連任時禁止使用該詞。但也始終沒有一個可行的替代。當被問及是否有替代詞時,基辛格給出了一個特有的詼諧回答。他説:“為了找到一個替代詞,我自己都手足無措。緩解緊張、放鬆緊張局勢,我們很可能又要用這個老詞。”

今天,拜登政府為自己找到了一個詞:“去風險化(derisking)”。這不是法語,但也幾乎不是英語。儘管由於當今超級大國之間經濟相互依存的程度大大提高,這場所謂“冷戰”的起點有所不同,但最佳戰略可能最終與以往基本相同。如果新的“緩和”政策受到批評,那麼批評者就不應該像基辛格的“緩和”政策經常被他的許多敵人歪曲那樣歪曲它——以免他們在戰情室裏發現自己像里根一樣做着本質上相同的事情。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。