鮑韶山:中澳正在消除分歧,但澳大利亞仍是一個焦慮的國家

guancha

【文/觀察者網專欄作者 鮑韶山(Warwick Powell)】

當中國國務院總理李強抵達澳大利亞進行為期三天的訪問時,澳大利亞官方的措辭必定會重温現任政府的著名公式:“我們將以國家利益為重,在必須合作的範圍內消除分歧,在力所能及的範圍內開展合作”。

在過去的12個月裏,雙方的經濟關係出現了積極的轉變,一系列反貿易措施正在逐步取消。儘管如此,即使在外交關係緊張的那幾年(2020年中至2022年中),兩國之間的貿易仍在繼續擴大。這表明,貿易活動更多地受到資源互補性而非外交多變性的驅動。

澳大利亞第31任總理安東尼·阿爾巴尼斯

儘管如此,大多數人還是認為正常、穩定的國事活動比緊張的外交關係更可取。

但是,在外交正常化的表象之下,澳大利亞仍難以擺脱以下兩個因素的束縛:

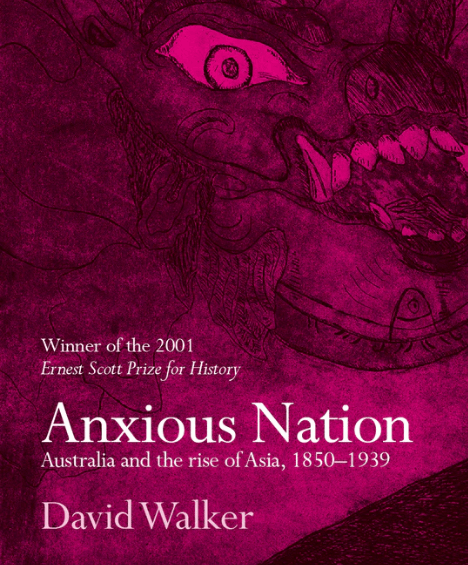

其一,澳大利亞歷史學家戴維·沃克(David Walker)在研究19世紀末和20世紀初澳大利亞對中國和亞洲的態度時,明確指出了這個國家的特性——焦慮。

其二,正如澳大利亞著名外交政策分析家艾倫·金格爾(Allan Gyngell)所指出的那樣,澳大利亞人心底裏有一種被大國拋棄的恐懼。

悉尼科技大學(UTS-ACRI/BRI)的最新民調也清楚地表明瞭這一點。雖然澳大利亞人希望繼續從與中國的經濟關係中獲益(62%),但令人擔憂的是,相當大一部分人(71%)仍然認為與中國交往存在國家安全風險,並支持澳大利亞政府對中國採取“更強硬的立場”( 59%)。

一方面希望從兩國關係中獲益,同時又對中國持消極和警惕的矛盾態度,這並非最近才出現的新現象,它有着悠久的歷史淵源,這表明,儘管峯迴路轉,建立在互利互信基礎上的兩國外交關係仍然任重道遠。

中澳兩國人民的初接觸

澳大利亞與中國的關係跨越了多個世紀。

考古記錄和原住民的口述歷史表明,早在英國第一支艦隊抵達澳大利亞大陸海岸之前,中國商人就與澳大利亞原住民有過交往了。口述歷史記載了中國人與澳大利亞北部的雍古族人有直接往來。還有人認為,中國水手早在15世紀初就發現並繪製了澳大利亞大陸的地圖,這比歐洲和英國殖民者要早得多。

至少從17世紀起,在1788年新南威爾士殖民地建立之前,澳大利亞北部的原住民就與蘇拉威西島(現印度尼西亞)港口城市望加錫的漁民進行過海蔘貿易。當時的每年十二月左右,望加錫漁民會乘船前往澳大利亞,並在那裏逗留數月。他們住在澳大利亞的海灘上,收集和加工海蔘,然後滿載而歸。

他們把海蔘運往中國。事實上,海蔘貿易將澳大利亞北海岸、望加錫和中國南部連接了起來。

然而,在白人定居(1788 年)之後,澳大利亞與亞洲,尤其是與中國的關係變得越來越複雜,緊張局勢和暴力事件時有發生。

華人礦工的歲月

1818年,第一位有記錄的中國移民從中國南方的廣州來到澳大利亞,抵達悉尼。到19世紀50年代,淘金熱吸引了大批華人來到澳大利亞。大量華人湧入金礦,他們的成功助長了反華情緒,很快成了歐洲淘金者的“眼中釘”。

第一次反華示威發生在1854年7月維多利亞州金礦區的本迪戈,一些示威活動試圖將華人趕出金礦區。

歐洲礦工和中國礦工之間的爭鬥在戴爾斯福德和卡斯爾梅恩爆發:一羣中國人從羅布前往維多利亞挖掘區,他們在亞拉臘發現了新的金礦,但被歐洲人趕了出來。

類似的事件也發生在1856 年新南威爾士洛基河礦區。

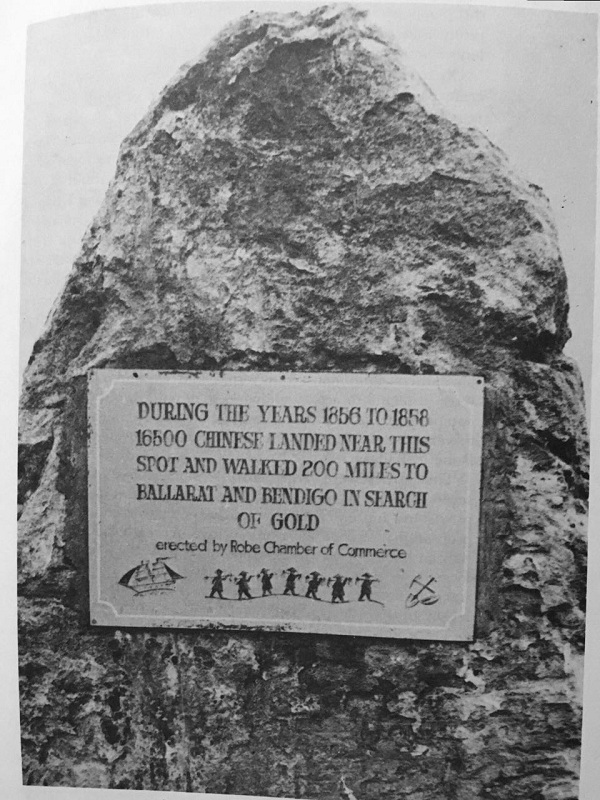

南澳華人礦工紀念石碑,圖片來自 The diggers from China

1857年和1858年,在阿德朗(Adelong)和坦巴羅拉(Tambaroora)也相繼發生衝突。1857年7月在維多利亞州巴克蘭河金礦區屢發的爭鬥,是那段時間礦區大騷亂最嚴重的一次。

在新南威爾士州伯蘭貢地區發生的一系列反華暴力示威活動中,歐洲淘金者的怨恨也達到了頂點。約2000-3000 名歐洲、美國和澳大利亞的礦工襲擊了約2000名中國礦工,並將他們趕出礦區。華人營地被毀,許多人受傷。

不僅如此,歐洲人還擔憂中國移民是天花等病毒的攜帶者,會對當地居民的健康構成威脅。當時的報紙也經常刊登煽動性文章,目的就是強化當地人的恐懼和擔憂,抹黑中國移民。

向大英帝國靠攏

在20世紀的大部分時間裏,澳大利亞一直與中國保持着令人不安、有時甚至是警惕和敵對的關係。

澳大利亞對非歐洲人(尤其是華人)的態度,其核心就是“白澳政策”,這是一套旨在禁止非歐洲血統的人,尤其是中國人和太平洋島民,移民澳大利亞的政策。隨着《移民限制法》1901年生效,“白澳政策”以各種形式延續到了20世紀70年代。該政策成了澳大利亞國家認同的基礎。

這一時期,澳大利亞的對外安全關係也發生了重大轉變。作為英國殖民地,澳大利亞與英國王室和英聯邦聯繫緊密。澳大利亞的安全來自於它與大英帝國的關係,這種狀況一直持續到第二次世界大戰。

二戰時期,面對日本的侵略,大英帝國光環落幕,顯然已無法再為澳大利亞提供必要的安全保障。

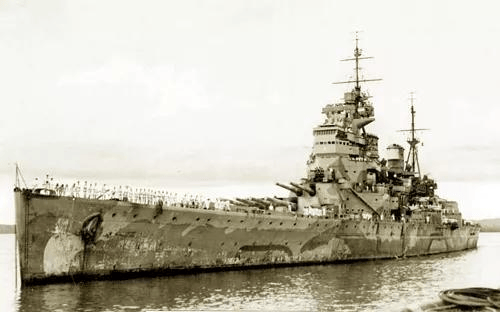

1941年日本偷襲珍珠港,英國的戰列巡洋艦“威爾士親王”號與戰列艦“反擊”號在作戰時被日本飛機擊沉,澳大利亞總理約翰·科廷開始擔心澳大利亞對英國和新加坡海軍基地的依賴。隨着新加坡的日益淪陷,科廷認為澳大利亞需要一個新的盟友,這個盟友就是美國。

1940年代停泊在斯卡帕灣中的“威爾士親王”號

面向亞洲

到了本世紀70年代,澳大利亞與亞洲的關係迎來了新的景象。

1973年,隨着禁止以種族為由限制移民法律的出台,“白澳政策”正式破產。1975年,澳大利亞政府出台了《種族歧視法》(Racial Discrimination Act),規定基於種族的選拔標準非法。

大約是在同一時間,1972年12月21日,中澳兩國在巴黎簽署了《中華人民共和國和澳大利亞政府關於中、澳兩國建立外交關係的聯合公報》。這是兩國首次通過簽署聯合公報的方式互相承認並建立了外交關係。

澳中關係自此逐步改善。事實上,到20世紀80年代末,澳大利亞政府已經認識到,澳大利亞未來的經濟繁榮將越來越依賴於擴大與北亞國家(日本、韓國和中國)以及東南亞國家的貿易和投資關係。當時,澳大利亞發佈了一系列重要報告,明確了擴大雙邊經濟關係的政策的承諾。

1989年,《澳大利亞與東北亞崛起》,又稱《加諾特報告》發佈,報告主張對國內和國際政策進行調整和改革,並認識到澳大利亞的未來在北方。

1994年,一份《亞洲語言與澳大利亞的經濟未來》報告,即《陸克文報告》提交給了澳大利亞政府委員會。澳大利亞政府隨後商定了一項國家戰略,以提升澳大利亞人的亞洲認知水平。該報告建議,從小學三年級開始,每個澳大利亞兒童都必須至少學習四種亞洲語言中的一種——漢語、日語、韓語或者印尼語。

一些分析指出,澳大利亞的亞洲認知工作在2002年達到頂峯。這一年,隨着相關基金的終止,澳大利亞的亞洲語言和文化教育戰略也終止了。

儘管如此,澳大利亞與中國的關係繼續蓬勃發展,尤其是在經濟領域。澳大利亞還迎來了新一波的中國移民潮,以致於到2011年,來自中國的移民已經超過了傳統的主要移民來源國——英國。

澳大利亞的華人,拍攝於2010年墨爾本皇家理工大學的澳大利亞第一所中醫孔子學院成立儀式上

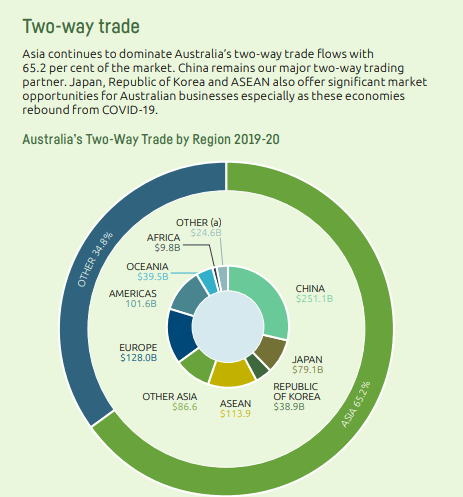

目前,澳大利亞有120多萬人講中文,其中約有一半是來自中國大陸的移民。貿易關係也在蓬勃發展,中國現已成為澳大利亞最大的貿易伙伴。事實上,目前澳大利亞約有30%的貿易是與中國進行的。2016年《中澳自由貿易協定》的簽署,充分體現了雙邊貿易對兩國的重要性。

新時代的“恐華症”

然而,儘管經濟互補性不斷增強,近年來中澳自由貿易區下的雙邊關係發展也並非一帆風順。

經濟關係惡化的例子包括禁止華為參與澳大利亞政府的電信項目,以及澳中兩國針對對方產品採取的各種反傾銷措施。

但即使採取了上述措施,兩國之間的貿易總額仍在持續增長。除了某些行業所受負面影響更大,如葡萄酒和海產品,外交緊張局勢並沒有從根本上影響貿易額。

雙邊關係的惡化已經蔓延到非經濟領域。其主要背景是,自2011年奧巴馬“重返亞太”戰略啓動以來,美國的軍事安全態勢發生了轉變,這在澳大利亞國防機構中引起了反響。

過去十多年來,美國對華關係日趨緊張也對澳大利亞產生了影響。特恩布爾政府對華為的禁令,作為全球首個對華為公司的禁令,體現了澳大利亞“安全”優先事項,與美國的優先事項保持了步調一致。

新南威爾士大學克林頓·費爾南德斯(Clinton Fernandes)教授指出,在澳大利亞的國防和安全政策機構看來,澳大利亞的國家安全利益與美國在亞洲(乃至全球)的主導地位有着內在聯繫。因此,澳大利亞的政策應該始終與維護美國全球霸主地位保持一致。

這種次帝國主義國家的定位,也與澳大利亞曾作為盎格魯歐洲的亞洲殖民地歷史的“焦慮不安”緊密關聯。這種不安正是歷史學家戴維·沃克筆下 “焦慮國家"的最好註腳。

澳大利亞歷史學家戴維·沃克的著作《焦慮的國家》

澳大利亞在亞洲的地理位置,與其北歐文化歷史淵源中流離失所的不安,滲透到了澳大利亞的身份意識和世界地位中。事實上,在外交政策領域,這種“焦慮”滋生了一種“被遺棄的恐懼”,即澳大利亞失去其跨大西洋保護者安全保障的恐懼。

到2018年,美國的外交政策或多或少地放棄了按照西方自由主義國家模式塑造中國的想法。相反,它越來越被美國和西方視為競爭對手,而且是一個系統性的競爭對手,甚至是生存威脅。

澳大利亞的外交政策也緊隨其後。新冠疫情的爆發加劇了這種轉變——這與19世紀50年代將中國人抹黑為疾病傳播者的歷史產生了迴響。

新一輪的“中國恐懼/威脅”論調愈演愈烈,甚至與中國開戰的戰鼓也越敲越響。國防和情報行業相關的各類智囊團發起宣傳行動,旨在將中國描繪成對澳大利亞以及周邊地區和平與安全的敵人。

公眾態度調查顯示,相當一部分澳大利亞人認為中國日益 “咄咄逼人”,甚至中國可能入侵澳大利亞,而且這一比例還在不斷上升。澳大利亞人對中國的恐懼再次被激活。在疫情流行期間(2020-2022 年),在澳華人也不幸成為辱罵和肢體暴力的目標。

解凍

2022年5月的政府更迭,彷彿成了斷路器,至少切斷了與中國官方層面的緊張關係。在經濟問題上當然也是如此,之前的限制措施已經開始解除。

然而,在其他方面,有些動態因素仍將在可預見的未來對經濟討論蒙上陰影。

就在中澳經濟和外交關係升温的同時,澳大利亞的防務和安全態勢仍在美國維護其亞洲霸主地位的努力中繼續鞏固。

這些安全因素可能會影響澳大利亞經濟政策制定的某些方面,特別是在技術合作、稀土和關鍵礦產供應鏈合作等領域。

儘管生產力委員會(2021-22 年)對澳大利亞供應鏈風險進行了詳細研究,得出的結論是,澳大利亞的供應鏈基本上沒有風險,而且事實上,供應鏈安全的最佳實現方式不是基於“友岸外包”等理念的狹隘政策,而是持續支持以世貿組織為基礎的開放式全球貿易體制。但澳大利亞的政策某種程度上,仍然受到 “去風險”和“脱鈎”概念為基礎的美國政策要求的影響。

2019-2020年澳洲貿易伙伴份額,以雙邊貿易額極端中國遙遙領先。截圖自:澳大利亞政府網站

同樣,在澳大利亞尋求提高關鍵礦產和稀土附加值的過程中,迄今為止的經驗是,只有來自中國的企業為這一努力做出了貢獻。然而,如果將關鍵礦產供應鏈的潛力與美國的安全要務掛鈎,澳大利亞可能要面臨產能發展被拖累的風險。

展望:仍在美國陰影之下

“中國威脅論”可能繼續會在整個澳大利亞政治精英中迴響,今天的論調很容易激發深植於澳大利亞歷史文化心理中的焦慮情緒。在19世紀60年代,正是因為反華情緒的蔓延,導致了針對澳大利亞金礦華工的暴力行為。

這也為那些尋求與美國步調一致的政客和精英們提供了肥沃的土壤。

長期以來,澳大利亞的政策精英,尤其是那些在軍事和情報部門中安身立命的人,習慣了擔當美國次帝國盟友的角色,在過去20年中,他們領導下的澳大利亞國防已經完全喪失了自主和主權行動的能力。過去,澳大利亞國防政策的基石是確保自給自足,但這已不再是現實。

國家主權在國防能力中的從屬地位,實際上使澳大利亞的外交政策完全受制於“偉大保護者”的利益和需要。貿易政策可能仍會尋求開放,並在很大程度上依賴雙邊、地區和全球多邊機構最大限度地發揮互補性作用。

澳大利亞的中長期態勢如何發展,與其説取決於其自身的自主決策,不如説更多取決於美國如何應對在該地區霸權地位的逐漸喪失。

與此同時,澳大利亞仍將是一個"焦慮的國家”。澳大利亞對整個亞洲,特別是對中國的態度,不幸地,將與華盛頓的一舉一動息息相關。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。