亞歷山大·杜金:美國為了保住全球霸權地位,甚至準備犧牲美國本身

guancha

【文/亞歷山大·杜金 譯/嶽冠東】

即將於2024年11月5日舉行的美國總統大選具有極其重要的意義。此次選舉的結果不僅關乎美國和整個西方世界的命運,還將影響整個人類的命運。當前,世界恐怕正處於大戰會否來臨的恐懼中,對此下一任白宮領導人的選擇至關重要。

所以,我們應重新審視這兩位候選人,瞭解他們的競選綱領和施政立場。

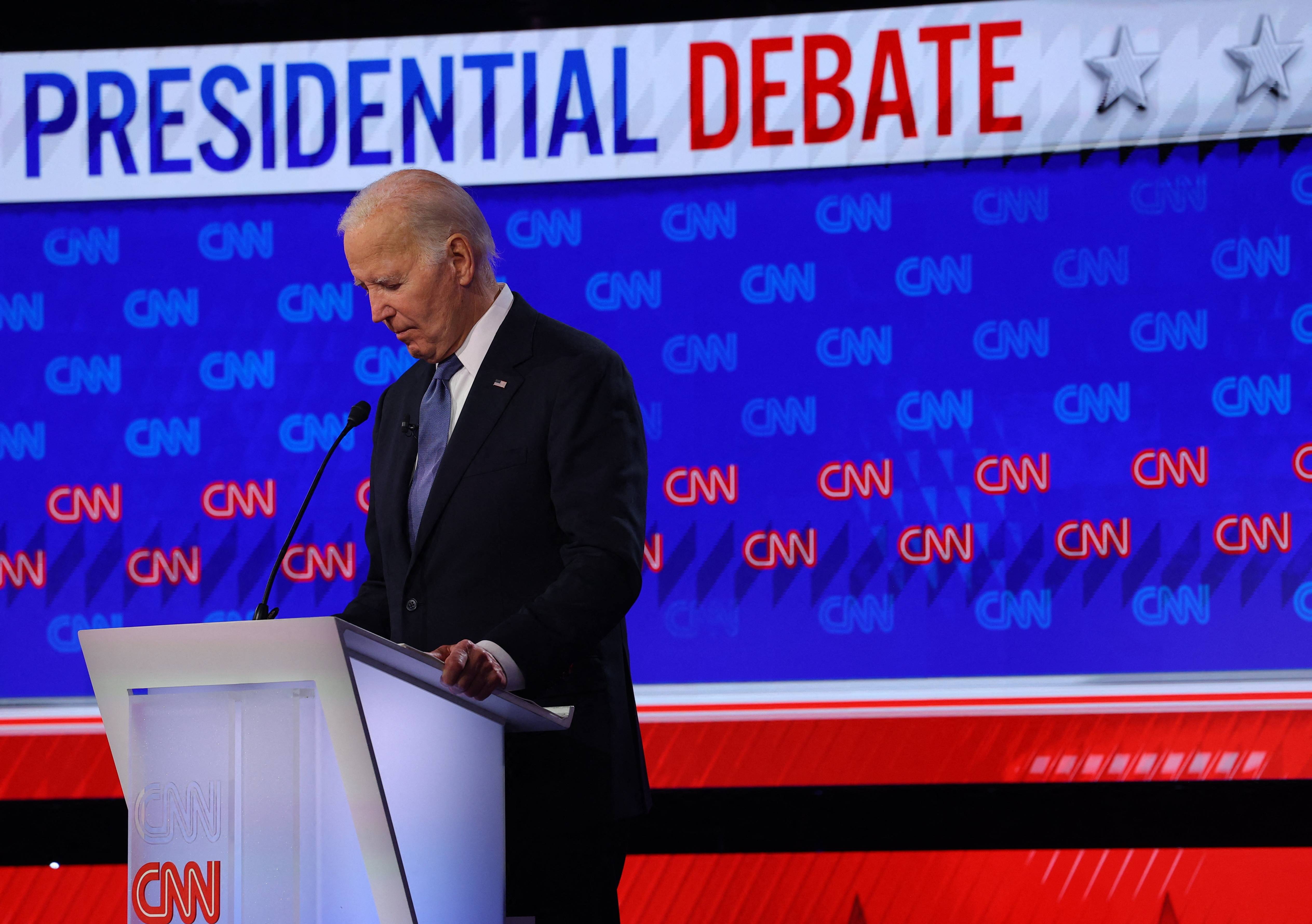

拜登無疑要直面自己糟糕至極的身體狀況,但奇怪的是,這幾乎無關緊要。拜登僅僅是一個幌子,是美國民主黨政治精英們的招牌,這些精英對拜登達成了堅實的共識。從本質上講,拜登即使在失去執行能力的情況下治理美國,也不會改變任何事情。因為在他背後是一個緊密團結的全球主義者羣體(有時被稱為“世界政府”),這個羣體不僅團結了美國“深層政府”中的大部分人,還團結了歐洲和全球範圍內的自由主義精英們。

6月27日晚,美國2024年總統選舉的首場電視辯論舉行,拜登的表現令民主黨內的許多人感到失望。IC Photo

在意識形態上,拜登代表“全球主義”,主張將全人類置於自由主義技術官僚精英統治下,廢除主權國家,實現各民族和信仰的完全融合。這有點像另一種“巴別塔計劃”。東正教基督徒和許多其他教派的傳統基督徒將其視為“敵基督的到來”。全球主義者們(尤瓦爾·赫拉利、克勞斯·施瓦布、雷蒙德·庫茲韋爾、莫里斯·斯特朗)公開談論用人工智能和機器人取代人類的必要性,而在西方社會,對性別和種族的廢除已經成為某種事實。拜登個人不能影響這一目標的實現與否,他並不做決策,僅僅只是扮演全球主義國際總部的授權代表。

在政治上,拜登依靠民主黨。儘管民主黨黨內立場多樣,且存在非全球主義的極端左翼人物如伯尼·桑德斯或羅伯特·肯尼迪,但在支持拜登方面,黨內已達成內部協議。

此外,拜登的無能並不嚇人,因為真正的權力掌握在完全不同的人——那些民主黨內更年輕、更理性的人——手中。但關鍵在於:站在拜登身後的是一種如今已在全球範圍內廣泛傳播的意識形態,世界上大多數政治和經濟精英在某種程度上都是自由主義者。

自由主義已經深深滲透到教育、科學、文化、信息、經濟、商業、政治甚至技術領域,並且在全球範圍內普及,拜登只是這張全球網絡上的焦點。而在美國民主黨內,這種滲透也有其政治體現。美國的民主黨越來越不關心美國人本身,而愈發關注如何不惜一切代價保持其全球主導地位——即使是進行世界大戰。從某種意義上説,他們準備犧牲美國自身,這樣的想法是極其危險的。

美國的新保守主義者與拜登身後的全球主義議程保持一致。這些人是前托洛茨基主義者,他們憎恨俄羅斯,並認為只有在資本主義完全勝利,即西方在全球範圍內的勝利之後,世界革命才有可能實現。因此,他們將這一目標推遲到資本主義全球化的週期完成之後,希望在自由主義西方全球勝利之後再回到無產階級革命的議題。

作為鷹派,新保守主義者主張單極世界,全面支持以色列,尤其是支持對加沙的種族滅絕。在民主黨中也有新保守主義者,但大多數的新保守主義者都集中在共和黨中,在那裏他們代表了與特朗普相對立的一極。從某種意義上説,他們是共和黨內的“民主黨第五縱隊”,是拜登集團在共和黨內的支持者。

最後,美國的“深層國家”,這裏指的是非黨派的政府高層如資深官僚以及軍事和情報部門的關鍵人物,他們代表了某種“美國國家體制的守護者”。傳統上,美國的深層國家內部有兩個方向,分別體現了民主黨和共和黨的傳統政治。

一個方向是全球霸權和自由主義的全球傳播(民主黨的政策),另一個方向是加強美國作為超級大國和世界政治霸權的地位(共和黨的政策)。很容易看出,這兩條路線並不是相互排斥的,兩個方向都指向同一個目標,只是細微差別不同。因此,美國的深層政府是整體方向的守護者,每次都為各黨派提供選擇發展方向的機會,而這兩個方向從根本上來説都適合深層政府。

當下,拜登集團更準確地體現了這一美國最高官僚體系的利益和價值觀。

拜登聚集了從意識形態到深層政府等一系列至關重要的權力因素,此外還依賴大型金融公司、世界媒體的支持以及對全球壟斷集團的控制。他個人的弱點迫使他身後的全球主義者加速採取不民主的手段來保住他的權力。拜登在最近的一次競選演講中直言不諱地説,現在是時候“選擇自由而不是民主”了。這不是一個口誤,而正是全球主義者的計劃。

如果不能用民主的手段來維持權力,任何不民主的進程都可能打着“自由”的幌子出現。這本質上就是建立全球主義獨裁政權。俄羅斯的戰爭將為此提供法律依據,拜登可能會重複澤連斯基取消選舉後繼續執政的伎倆。這也可能是在歐洲議會選舉中被右翼擊敗的法國馬克龍,甚至是支持率迅速下降的德國朔爾茨的選擇。西方的全球主義者似乎正在走向某種獨裁統治和廢除民主的方案。

對於全人類來説,拜登的勝利,或者僅僅是他以任何身份繼續掌權的事實,都將是災難性的。全球主義者將繼續建立“新巴比倫”,堅持“世界政府”,這可能導致現有衝突的升級和新衝突的爆發。拜登意味着戰爭,無休止、無邊際的戰爭。

唐納德·特朗普背後則站着完全不同的力量。他確實是拜登及其深厚的全球主義者的替代品,而且更具反差性。這就是為什麼特朗普的第一個總統任期是一場持續性的醜聞。美國建制派一直拒絕接受他做總統,直到用拜登取代他才罷休。

特朗普與拜登不同,他是一個聰明、獨特、衝動、意志堅強的人。就個人而言,儘管他年事已高,但他身體狀況良好、充滿激情、精力充沛。此外,如果拜登是一個團隊合作者,本質上是全球主義者圈子的“傀儡”,那麼特朗普就是一個獨行者,代表了個人成功的美國夢。他是一個自戀者和利己主義者,但也是一個非常熟練和成功的政治家。

2024年6月28日,美國前總統特朗普在弗吉尼亞州參加競選活動。IC Photo

在意識形態上,特朗普依靠的是經典的美國保守派(不是新保守派!),他們通常被稱為古保守派(注:Paleoconservatism,或譯舊保守主義)。他們是共和黨孤立主義傳統的繼承者,這反映在特朗普的口號“美國優先!”中。這些經典保守派捍衞傳統價值觀:一個男人和一個女人的正常家庭、基督教信仰、維護人們所熟悉的美國文化中的體面和規範。

古保守派在外交政策上的意識形態,可以歸結為加強美國作為一個主權民族國家的地位(因此特朗普的另一個口號是“讓美國再次偉大”),並在不直接威脅美國安全和利益的情況下,不干預其他國家的政治。

換句話説,特朗普的意識形態平台與拜登的意識形態平台完全相反。今天,這種意識形態最常與特朗普本人聯繫在一起,被定義為“特朗普主義”。

值得注意的是,從選舉和社會學的角度來看,這種意識形態幾乎為大多數美國人所共有,尤其是在東西海岸之間的中部各州。普通美國人思想保守、傳統,儘管個人主義文化使他們對包括當局在內的其他人的想法漠不關心。對個人力量的信念迫使傳統的美國人以懷疑的態度看待聯邦政府,而聯邦政府從本質上來説只會限制他們的自由。正是這種直接吸引普通美國人的手段——超越政治、金融和媒體精英——讓特朗普在2016年當選總統。

由於共和黨內既有古保守派,也有新保守派,所以其內部分裂嚴重。新保守派更接近拜登及其背後的勢力,而特朗普的意識形態與他們的基本信條背道而馳。他們唯一的共同點是都宣揚美國的偉大,並希望加強其在軍事戰略和經濟領域的力量。此外,前托洛茨基主義者在美國推行新政策的幾十年中,成功地在美國創建了有影響力和發言權的智庫,並向現有的智庫中滲透他們的代表,而古保守派幾乎沒有留下任何像樣的智庫。

20世紀90年代,帕特·布坎南哀嘆新保守派完全劫持了共和黨,將具有傳統導向的政客推向了邊緣。這也是給特朗普政府埋下的一顆地雷。

但另一方面,對於共和黨人來説,選舉非常重要,他們中的許多主要政客——國會議員、參議員和州長——都考慮到特朗普在選民中的巨大人氣,並出於務實的原因不得不支持他。這解釋了特朗普在共和黨總統候選人中的重要性。對於共和黨人來説——不僅是老保守派,還有普通的務實主義者,特朗普是其通往權力的關鍵。

然而,新保守派仍然是一個極具影響力的羣體,特朗普不太可能冒險與他們斷絕關係。

深層政府對特朗普的態度從一開始就相當冷淡。在高級官僚眼中,特朗普看起來像一個暴發户,甚至是一個邊緣人物,他所依賴的理念雖然對美國人而言是廣泛流行的並且是傳統的,但仍有些危險。此外,他在建制派中沒有足夠的支持。因此,從2017年特朗普上任第一天起,他就與中情局和其他部門發生了衝突。

深層政府顯然不站在特朗普一邊,但與此同時,他們也不能忽視他在公眾中的受歡迎程度,以及使美國成為一個更強大的國家在根本上與深層政府本身的核心利益並不矛盾的事實。如果特朗普願意,他可以在這種環境下建立一個有力的支持羣體,但他的政治氣質不適合這種情況,他更喜歡依靠自己的力量自發且衝動地行動。但這就是他受到選民喜愛的原因,選民在他身上看到了他們所熟悉的美國文化的原型。

2021年1月6日,特朗普支持者暴力闖入國會大廈,抗議選舉結果。IC Photo

如果特朗普贏得2024年總統大選,那麼他與深層政府的關係無疑將發生變化。意識到特朗普的重要性,深層政府顯然會試圖與他建立系統性關係。

最有可能的是,陷入頹勢的拜登背後的全球主義者將不惜一切代價,試圖將強勢的特朗普趕出選舉,阻止他成為總統。他們可能採用任何手段:暗殺、監禁、組織騷亂和抗議,直至政變或內戰。或者在任期結束時,拜登可能會發動第三次世界大戰。這也是很有可能的。

由於全球主義者得到了深層政府的大力支持,這些場景中的任何一種都可能會被付諸行動。然而,如果我們假設大受歡迎的民粹主義者特朗普最終獲勝併成為總統,這會深刻影響全球政治。

首先,擁有這種意識形態的美國總統的第二個任期將表明,特朗普的第一個任期不是偶然的(對全球主義者來説),而是一個常態。單極世界和全球主義計劃不僅會遭到支持世界多極化的國家——俄羅斯、中國、伊斯蘭國家的拒絕,也會遭到美國人自己的拒絕。這將對整個自由全球主義精英網絡造成沉重打擊,而且他們很可能因此一蹶不振。

客觀地説,特朗普當選可能成為多極化世界秩序的觸發因素,美國將在其中發揮重要但不是主導作用。“美國將再次偉大”,但是作為一個民族國家,而不是全球主義的世界霸權。

當然,這並不會自然而然地阻止當今已有的和已經被全球主義者引發的衝突。特朗普要求俄羅斯結束烏克蘭戰爭將是現實的,但總體上相當困難。他對以色列在加沙活動的支持,將與拜登一樣毫不含糊。此外,特朗普與右翼政客內塔尼亞胡可以説是志趣相投。而對中國,他將採取相當強硬的政策,特別是在向在美中國企業施壓方面。

2024年7月10日,北約峯會期間,美國共和黨籍眾議長約翰遜會見烏克蘭總統澤連斯基。IC Photo

特朗普和拜登的主要區別在於,前者將關注經過理性計算的美國國家利益(這符合國際關係中的現實主義),並以務實的態度考慮力量和資源的平衡。而拜登背後的全球主義者的意識形態,在某種意義上是極權的、不妥協的。

對於特朗普來説,核災難是無論如何都無法接受的代價。對於拜登,更重要的是對於那些自詡為“新巴比倫統治者”的人來説,一切都岌岌可危。他們的行為,即使在危急情況下,也是不可預測的。

特朗普只是一個玩家。他非常強硬和大膽,但也受到理性和對具體利益評估的約束。特朗普很難被説服,但你可以和他達成協議。拜登和他的助手則多少有些不理智。

2024年11月的美國大選將回答人類未來是否還有更多機會的問題。這樣的機會説少不少,説多不多。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。